| Kavadh Ier | |

Plat d'apparat du règne de Kavadh Ier. | |

| Titre | |

|---|---|

| Roi sassanide | |

| – (8 ans) |

|

| Prédécesseur | Valash |

| Successeur | Zamasp |

| – (32 ans) |

|

| Prédécesseur | Zamasp |

| Successeur | Khosro Ier |

| Biographie | |

| Dynastie | Sassanides |

| Date de décès | |

| Père | Péroz Ier |

| Conjoint | Sœur-épouse, Niwandokht |

| Enfants | Ka'us, Zamasp, Xerxès, Khosro Ier |

| modifier |

|

Kavadh Ier (ou Qobad, Kobad, Kabad, Kawad, Cavade[1]), né vers 449, et mort le , est un roi sassanide d'Iran ayant régné de 488 à 496 et de 499 à 531.

Ayant hérité d’un empire en déclin, où l’autorité et le prestige des rois sassanides s’étaient considérablement amoindris, Kavadh Ier tenta de réorganiser le royaume en introduisant de nombreuses réformes, qui furent pleinement mises en œuvre par son fils et successeur, Khosro Ier. Ces réformes furent rendues possibles grâce à l’instrumentalisation du prédicateur mazdékite Mazdak, initiant une révolution sociale qui affaiblit l’influence de l’aristocratie et du clergé zoroastrien. En raison de cela, et de l’exécution du puissant faiseur de rois Sukhra, Kavadh fut déposé et emprisonné dans la « forteresse de l'Oubli » (probablement située au Khuzestan). Son frère Jamasp fut placé sur le trône en son absence. Avec l’aide de sa sœur et d’un officier nommé Siyawush, Kavadh parvint à s’échapper vers l’est et à gagner la cour du roi hephtalite, qui lui fournit une armée. Grâce à ce soutien, il parvint à reprendre le pouvoir en 498 ou 499.

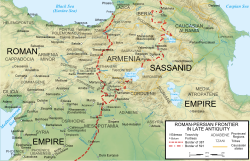

Affaibli financièrement par cet épisode, Kavadh demanda des subsides à l’empereur byzantin Anastase. Les Byzantins avaient jusqu’alors versé des paiements volontaires pour financer la défense des passes caucasiennes contre les incursions venues du nord. Le refus d’Anastase mena Kavadh à envahir les territoires byzantins, déclenchant la guerre d’Anastase. Kavadh s’empara d’abord de Théodosiopolis et Martyropolis, puis d’Amida, après un siège de trois mois. La paix fut conclue en 506, les Byzantins acceptant de payer une subvention pour l’entretien des fortifications caucasiennes, en échange de la restitution d’Amida. À la même époque, Kavadh mena également une longue guerre contre les Hephthalites, ses anciens alliés. Vers 513, il était parvenu à reprendre le Khorasan, consolidant ainsi l'autorité sassanide sur l'est de l’empire.

En 528, la guerre d’Ibérie éclata entre les Sassanides et les Byzantins, dans la région correspondant à la Géorgie orientale actuelle. Le conflit fut déclenché par le refus byzantin de reconnaître Khosro comme héritier de Kavadh, et par un désaccord sur le royaume de Lazique. Bien que les forces de Kavadh aient subi deux revers notables aux batailles de Dara et de Satala, le conflit fut largement indécis, avec de lourdes pertes des deux côtés. En 531, alors que l’armée sassanide assiégeait Martyropolis, Kavadh mourut de maladie. Il fut remplacé par Khosro Ier, qui hérita d’un empire revitalisé et puissant, désormais à égalité avec l’Empire byzantin. En raison de sa capacité à surmonter de nombreuses crises, Kavadh est considéré comme l’un des rois les plus efficaces et visionnaires de la dynastie sassanide. Selon l’iranologue Nikolaus Schindel, il fut « un génie en son genre, bien qu’un peu machiavélique »

Origine

Premier règne

Accession au pouvoir

Kavadh monta sur le trône en 488, à l'âge de 15 ans. Sa jeunesse est mise en évidence sur ses émissions monétaires, où il est représenté avec une fine moustache juvénile[2]. Il hérita d’un empire profondément affaibli, ayant atteint un point bas historique tant sur le plan politique qu’économique. Le clergé zoroastrien et la noblesse détenaient alors une influence considérable sur les affaires de l’État. Leur pouvoir était tel qu’ils agissaient en véritables faiseurs de rois, comme en témoigne leur décision récente de déposer Balash, l’oncle de Kavadh[3]. Sur le plan économique, la situation était également critique : sécheresse, famines et, surtout, les défaites catastrophiques face aux Hephthalites avaient conduit à un appauvrissement du trésor royal. Les Hephthalites avaient non seulement annexé une grande partie des provinces orientales de l’empire, mais imposé au pouvoir sassanide le paiement de tributs exorbitants, fragilisant davantage la monarchie[4]. Dans les provinces occidentales, notamment en Arménie et en Ibérie, des révoltes éclataient, témoignant du relâchement de l’autorité centrale[5]. Parallèlement, la paysannerie sassanide, de plus en plus marginalisée et étrangère aux privilèges de l’élite, exprimait une exaspération croissante, annonçant des troubles sociaux majeurs[6].

Conflit avec Sukhra

Jeune et inexpérimenté, Kavadh fut placé sous la tutelle du puissant dignitaire Sukhra durant les cinq premières années de son règne[7]. Durant cette période, Kavad n'était qu’un souverain de façade, tandis que Sukhra exerçait le véritable pouvoir. L’historien al-Tabari rapporte que Sukhra « dirigeait les affaires du royaume et assurait la gestion de l’empire… [L]e peuple s’adressait à lui et traitait directement avec lui, considérant Kavad comme sans importance et méprisant ses ordres »[8]. Nombre de régions et de représentants de l’élite iranienne versaient alors leur tribut à Sukhra, non au roi[9]. Il contrôlait à la fois le trésor royal et l’armée impériale, privant ainsi Kavadh de tout levier de pouvoir[9].

En 493, alors que Kavadh atteignait l'âge adulte, il décida de mettre un terme à la tutelle de Sukhra. Il fit exiler ce dernier à Chiraz, sa ville natale, dans le sud-ouest de l’Iran[10]. Toutefois, même en exil, Sukhra conservait une emprise quasi totale sur l’appareil d’État, à l’exception de la couronne royale, et n’hésitait pas à se vanter d’être celui qui avait placé Kavadh sur le trône[11]. Craignant une rébellion, Kavad chercha à se débarrasser définitivement de Sukhra, mais ne disposait pas des troupes nécessaires : l’armée restait fidèle à Sukhra, et le pouvoir militaire reposait sur les contingents des Sept grandes familles nobles d’Iran[12].

Kavadh trouva un allié décisif en la personne de Shapur de Ray, noble influent de la maison de Mihran et opposant résolu à Sukhra[13]. À la tête de sa propre armée, renforcée par des nobles mécontents, Shapur marcha sur Chiraz, vainquit les troupes de Sukhra, le captura et l’emprisonna à Ctésiphon, la capitale sassanide[11]. Toutefois, même emprisonné, Sukhra représentait une menace : il fut donc exécuté peu après[14]. Cette exécution provoqua le mécontentement de plusieurs membres influents de la noblesse, ce qui contribua à affaiblir la légitimité de Kavadh[15]. Elle marqua également un revers temporaire pour la maison de Karen, dont les membres furent exilés dans les régions périphériques du Tabaristan et du Zaboulistan, loin de la cour de Ctésiphon[15].

Le mouvement mazdakite et la déposition de Kavadh Ier

Selon les sources classiques, peu de temps après l’exécution de Sukhra, un mobad (prêtre zoroastrien) du nom de Mazdak attira l’attention de Kavadh. Mazdak était le principal représentant d’un courant religieux et philosophique connu sous le nom de mazdakisme. Ce mouvement ne se limitait pas à des préceptes théologiques ; il prônait également des réformes sociales et politiques de grande ampleur, qui menaçaient directement les intérêts des nobles et du clergé[16][17].

Le mazdakisme prônait la non-violence et défendait des principes de mise en commun des richesses, des terres et, selon certaines sources, des femmes – une forme archaïque de communisme[18][19]. Toutefois, les historiens contemporains Touraj Daryaee et Matthew Canepa estiment que cette idée de « partage des femmes » est très probablement une exagération ou une calomnie. Elle découlerait d’un assouplissement des lois matrimoniales prôné par Mazdak pour améliorer la condition des classes inférieures, ce qui fut perçu par les grandes familles comme une attaque contre leur lignage et leur domination sociale[20].

Kavadh utilisa le mazdakisme comme un levier politique, dans le but de réduire l’influence de l’aristocratie et du clergé zoroastrien. Des réserves royales de grains furent redistribuées et des terres attribuées aux plus pauvres[21]. La véracité historique de Mazdak en tant que figure personnelle a cependant été remise en question[22]. Certains chercheurs estiment qu’il pourrait s’agir d’un personnage inventé, destiné à détourner la responsabilité de Kavadh, considéré par plusieurs sources comme l’initiateur réel du mouvement[23]. Les chroniqueurs contemporains comme Procopius et Josué le Stylite ne mentionnent pas Mazdak, mais désignent Kavadh comme l’auteur des réformes. Le nom de Mazdak n’apparaît que plus tard dans la littérature moyen-perse zoroastrienne, notamment dans le Bundahishn, le Denkard et le Zand-i Wahman Yasn, ainsi que dans les récits islamiques d'al-Tabari[23].

Ces traditions ultérieures ont probablement été altérées par le folklore oral iranien, qui tend à attribuer à des figures perçues comme « usurpatrices » des actes de redistribution arbitraire. Ce schéma narratif se retrouve aussi chez des personnages décriés comme Gaumata dans l’inscription de Behistun de Darius Ier ou Wahnam dans l’inscription de Paikuli du roi Narseh[24]. En 496, les nobles renversèrent Kavadh, en raison de son soutien au mazdakisme et de l’exécution de Sukhra[25]. Ils placèrent sur le trône son frère Zamasp, jugé plus docile et malléable[26][27].

Emprisonnement, fuite et retour sur le trône

Un conseil de la noblesse se réunit peu après la déposition de Kavadh afin de décider de son sort. Gushnaspdad, membre de la famille des Kanarangiyan, qui détenait le titre stratégique de kanarang (commandant militaire d’Abarshahr), proposa son exécution. Cette suggestion fut écartée et Kavadh fut emprisonné dans la Forteresse de l'Oubli, située au Khouzestan[28][29]. Les récits divergent quant aux circonstances de son évasion. Selon Procope de Césarée, la femme de Kavadh aurait soudoyé le chef de la prison en acceptant de se donner à lui en échange de visites. Avec l’aide de Siyawush, un fidèle compagnon qui rôdait près de la prison, Kavadh put s’enfuir déguisé en femme, après avoir échangé ses vêtements avec ceux de son épouse[30]. Al-Tabari rapporte une version différente : la sœur de Kavadh l’aurait fait sortir enroulé dans un tapis, qu’elle fit passer auprès des gardes comme un objet souillé par son sang menstruel — ce qui empêcha tout contrôle, les gardes redoutant d’être rituellement contaminés[31]. L’historien J. R. Martindale identifie cette sœur potentielle comme Sambice, à la fois épouse et sœur de Kavadh, et mère de son fils aîné, Kawus[32].

Quelle que soit la version, Kavadh réussit à s’échapper et trouva refuge à la cour du roi des Hephtalites, dans la région de Bactriane[33]. La tradition rapportée par al-Tabari mentionne qu’au cours de sa fuite, il rencontra une paysanne de Nishapur, Niwandukht, qui serait devenue la mère de Khosrow Ier. Toutefois, cette histoire a été rejetée comme une fable par l’iranologue Ehsan Yarshater[34]. En réalité, la mère de Khosrow appartenait à la noble maison d'Ispahbudhan, l’une des Sept grandes familles de l’Iran[35]. À la cour héphtalite, Kavadh épousa la fille du roi, qui était aussi sa nièce[36]. Il y aurait peut-être assisté à la montée en puissance des Héphtalites au détriment des Kidarites, leurs anciens suzerains. Le district de Qobadian, près de Balkh, alors sous contrôle héphtalite, aurait été fondé ou développé par Kavadh, et aurait pu servir de base fiscale durant son exil[37].

En 498 ou 499, Kavadh retourna en Iran avec une armée héphtalite[38]. En traversant le Khorasan, il fut accueilli par Adhurgunbadh, un membre des Kanarangiyan, qui accepta de le soutenir. Il reçut également le soutien de Zarmihr Karen, fils de Sukhra[39]. Le roi Jamasp, la noblesse et le clergé ne s’opposèrent pas à son retour, dans le but d’éviter une nouvelle guerre civile. Il fut convenu que Kavadh reprendrait le trône sans nuire à Jamasp ni aux élites[40]. Jamasp fut épargné, mais probablement aveuglé, tandis que Gushnaspdad et d’autres conjurés furent exécutés[41]. En règle générale, Kavadh affermit son pouvoir par une politique de clémence[42] Il nomma Adhurgunbadh comme kanarang, et Siyawush commandant en chef de l’armée (arteshtaran-salar)[43]. Un autre fils de Sukhra, Bozorgmehr, fut élevé au rang de grand ministre (wuzurg framadar)[42]. Le retour au pouvoir de Kavadh illustre le désordre structurel de l’empire : une modeste force armée parvint à faire plier l’alliance pourtant puissante entre noblesse et clergé[44].

Deuxième règne

Réformes

Le règne de Kavadh Ier est particulièrement remarquable en raison des réformes qu’il engagea, rendues possibles par l’affaiblissement du clergé et de la noblesse à la suite du mazdakisme[45]. Ces réformes ne furent pas toutes achevées sous son autorité, mais furent poursuivies et approfondies par son fils et successeur, Khosro Ier[46]. L’humiliation subie par les Sassanides face aux Héphtalites à la fin du Ve siècle constitua un facteur majeur incitant à cette transformation de l’État[47]. Une réforme fiscale fut mise en œuvre : un impôt personnel (jizya) fut instauré, un recensement des terres imposables fut entrepris pour garantir une répartition équitable de l’impôt[48]. L’empire fut divisé en quatre régions frontalières (kust en moyen-perse), chacune dirigée par un spahbod (général en chef). Un bureau administratif (chancellerie) fut également institué afin d’assurer le ravitaillement régulier des troupes[49][50].

Avant les réformes de Kavadh et Khosrow, l’ensemble des forces armées impériales était sous la direction du Eran-spahbed, général des armées de l’Iran. Ce poste était souvent occupé par des membres de la classe des wuzurgan d’origine parthienne, montrant que leur autorité persistait malgré les tentatives de centralisation royale[51]. Une nouvelle charge religieuse fut également créée : celle de l’« avocat et juge des pauvres » (driyōšān jādag-gōw ud dādwar), destinée à renforcer le rôle charitable du clergé zoroastrien, notamment en faveur des classes populaires que celui-ci avait peut-être négligées auparavant[52].

Ces réformes consolidèrent significativement la puissance d’une classe émergente de petits propriétaires fonciers, les dehqans, qui jouèrent désormais un rôle politique croissant. Il est possible que cette classe ait été créée par les réformes elles-mêmes[53]. Un contingent issu des dehqans fut recruté dans une cavalerie d’élite dépendant directement du shah et rémunérée par l’État, afin de réduire la dépendance envers la cavalerie parthienne traditionnelle[54]. D’autres soldats furent recrutés chez les alliés de l’Iran, tels que les Héphtalites, les Arabes et les Daylamites[55]. Cette armée réformée et renforcée fut à l’origine de plusieurs succès militaires dans les décennies suivantes. Elle saccagea Antioche en 540, conquit le Yémen dans les années 570, et, sous la conduite du général parthien Bahram Chobin, vainquit les Héphtalites et leurs alliés, les Turcs occidentaux, lors de la guerre perso-turque de 588–589[56]. Toutefois, si ces réformes furent bénéfiques à l’empire, elles eurent également pour effet de rompre les liens traditionnels entre la couronne et l’aristocratie. Sous les règnes ultérieurs d’Hormizd IV (r. 579–590) et de Khosrow II (r. 590–628), plusieurs membres de la noblesse parthienne, notamment Bahram Chobin puis Shahrbaraz, osèrent contester la légitimité de la dynastie sassanide et revendiquèrent le trône[57].

Persécution de Mazdak et de ses partisans

Au début des années 520, une fois ses réformes engagées, Kavadh Ier n’avait plus besoin du soutien des Mazdakites, et retira officiellement son appui au mouvement[58]. Une dispute théologique publique fut organisée, au cours de laquelle non seulement le clergé zoroastrien, mais aussi des représentants chrétiens et juifs, prirent la parole pour condamner Mazdak et ses partisans[59]. Selon le Shahnameh, rédigé plusieurs siècles plus tard par le poète persan Ferdowsi, Kavadh fit envoyer Mazdak et ses partisans à son fils Khosr. Les partisans de Mazdak furent exécutés dans un verger ceint de murs, où ils furent enterrés la tête en bas, les pieds seuls dépassant du sol[59]. Khosro convoqua ensuite Mazdak pour lui montrer le jardin, en déclarant :

« Tu y verras des arbres que personne n’a jamais vus, ni même entendus mentionner par les sages d’autrefois »[60].

Mazdak, reconnaissant les cadavres de ses disciples, poussa un cri et perdit connaissance. Il fut exécuté peu après, ses pieds attachés à une potence, puis criblé de flèches par les hommes de Khosro[60]. La véracité historique de ce récit demeure incertaine. Ferdowsi s’appuya sur des sources beaucoup plus anciennes pour composer le Shahnameh, si bien que cette scène pourrait refléter une forme de mémoire collective contemporaine des faits, transmise oralement[61].

Le bâtisseur

De nombreux lieux furent fondés ou reconstruits sous le règne de Kavadh Ier. Il aurait fondé la ville d’Ērān-āsān-kerd-Kawād en Médie[62] ; Fahraj dans la région de Spahan[63] ; ainsi que Weh-Kawād, Ērān-win(n)ard-Kawād, Kawād-khwarrah et Arrajān dans le Fars[62]. Il fit également reconstruire Kermanshah, également en Médie, qui servit de résidence royale[64]. Kavadh est aussi réputé avoir fondé une localité à Meybod, nommée Haft-adhar (« sept feux »), en référence à un temple du feu zoroastrien y ayant été établi. Le feu initial aurait été allumé à partir de flammes provenant de sept autres temples situés à Pars, Balkh, Adurbadagan, Nisa, Spahan, Ghazni et Ctésiphon[65].

Dans le Caucase, Kavadh fit ériger de nouvelles fortifications à Derbent[66], et ordonna la construction du mur d’Apzut Kawat (Abzūd Kawād en moyen perse, signifiant « Kavadh a prospéré » ou « Kavadh a accru [sa gloire] »)[67]. La capitale de l’Albanie du Caucase, Partaw, rebâtie sous Péroz Ier et nommée Perozabad (« ville de Peroz »), fut fortifiée par Kavadh, qui la renomma Perozkavadh (« Kavadh le Victorieux »)[68]. L’ancienne capitale albanaise de Kabala, un centre urbain important abritant le siège d’un évêché chrétien, fut également fortifiée[69]. Kavadh y fonda par ailleurs la ville de Baylakan, identifiée par la plupart des chercheurs aux ruines d’Oren-kala[70]. L’ensemble de ces constructions et fortifications transforma l’Albanie caucasienne en un véritable bastion de l’influence iranienne dans le Caucase[71].

La guerre d'Anastase

Les relations entre les Sassanides et les Byzantins étaient demeurées pacifiques depuis la brève guerre de 440. Le dernier conflit majeur remontait au règne de Shapur II (r. 309–379)[72]. Toutefois, la guerre éclata en 502, après que Kavadh Ier, affaibli financièrement par son exil de 496 à 498/499, sollicita de nouveau des subsides auprès de l’Empire byzantin. Les Byzantins avaient jusque-là versé volontairement ces paiements afin de soutenir la défense des passes du Caucase contre les incursions du nord[73]. Les Iraniens, cependant, considéraient désormais ces subsides comme une dette légitime[74]. Le refus de l’empereur Anastase Ier (r. 491–518) de poursuivre ces versements incita Kavadh à tenter d’obtenir par la force ce que la diplomatie n’avait pu garantir[75].

En 502, Kavadh envahit l’Arménie byzantine à la tête d’une armée qui comprenait des troupes hephthalites[76]. Il s’empara de Théodosiopolis, peut-être avec le soutien des populations locales ; en tout cas, la ville n’était ni défendue par des troupes, ni correctement fortifiée[77]. Il marcha ensuite à travers l’Arménie sud-occidentale sans rencontrer de résistance, et confia l’administration de la région à son gouverneur[78]. Puis il traversa les monts Taurus arméniens et atteignit Martyropolis, dont le gouverneur, Théodore, se rendit sans résistance, lui remettant deux années d’impôts prélevés dans la province de Sophène[79]. Kavadh le laissa en place en tant que gouverneur en récompense de sa soumission[79].

Kavadh mit ensuite le siège devant la forteresse d’Amida, de l’automne à l’hiver 502–503. L’entreprise se révéla bien plus difficile qu’il ne l’avait prévu : les défenseurs, sans renforts militaires, repoussèrent les assauts sassanides pendant trois mois, avant d’être finalement vaincus[80]. Les habitants furent déportés vers le sud de l’Iran, dans une ville nouvelle nommée « Meilleure Amida de Kavadh » (Weh-az-Amid-Kawad)[81]. Kavadh y laissa une garnison comprenant son général Glon, deux marzbans (margraves) et 3 000 soldats[82]. Une tentative byzantine de reconquête échoua, et Kavadh échoua également à s’emparer d’Édesse, en Osroène[83].

En 505, une invasion de l’Arménie par les Huns du Caucase conduisit les deux empires à conclure un armistice : les Byzantins acceptèrent de reprendre le paiement des subsides, en échange du retour d’Amida sous leur autorité[84]. Le traité fut signé par Bawi, un aristocrate de la famille des Ispahbudhan, et beau-frère de Kavadh[85]. Bien que ce premier conflit entre Kavadh et les Byzantins ne se soit pas soldé par une victoire décisive, la prise d’Amida fut considérée comme la plus grande réussite militaire sassanide depuis 359, date à laquelle la ville avait été conquise par Shapur II[86].

Relations avec les Chrétiens

La nature des relations entre Kavadh Ier et ses sujets chrétiens demeure ambiguë. En Ibérie chrétienne, où les Sassanides avaient auparavant tenté d’imposer le zoroastrisme, Kavadh se présenta comme un défenseur de l’orthodoxie zoroastrienne[87]. En revanche, en Arménie, il adopta une attitude conciliante, réglant les différends avec les communautés chrétiennes et poursuivant la politique pacifique de son prédécesseur Balash[87]. En Mésopotamie et dans le cœur de l’Iran, les chrétiens semblent avoir exercé leur culte sans persécutions, bien qu’une mention brève signale une répression vers 512/513[88]. À l’instar de son frère Jamasp, Kavadh apporta son soutien au patriarche de l’Église de l’Orient, Babowaï II, et plusieurs chrétiens occupèrent des fonctions élevées à la cour sassanide[88]. Comme le souligne l’archéologue Eberhard Sauer, les rois sassanides ne persécutaient d’autres religions que lorsqu’ils y voyaient un intérêt politique urgent[89].

Selon la Chronique de Séert et l’historien Mari ibn Sulayman, Kavadh ordonna à toutes les communautés religieuses de l’Empire de lui fournir un exposé écrit de leurs croyances, vers 496. En réponse à cette demande, le patriarche Acace de Séleucie chargea Elishaʿ bar Quzbaye, interprète de l’école de Nisibe, de rédiger un mémoire au nom de l’Église de l’Orient. Ce document fut ensuite traduit du syriaque en moyen-perse et présenté à Kavadh, bien qu’il ait aujourd’hui disparu[90].

Le règne de Kavadh marque un tournant dans les relations entre Sassanides et chrétiens. Avant lui, Jésus-Christ était exclusivement perçu comme le protecteur de l’Empire byzantin. Ce paradigme changea sous son règne. Selon un récit apocryphe de la Chronique de Pseudo-Zacharie le Rhéteur, rédigée par un moine syrien occidental anonyme à Amida en 569, Kavadh aurait eu une vision de Jésus durant le siège de la ville, qui l'encouragea à persévérer. Jésus lui promit la prise de la ville sous trois jours, ce qui se réalisa[91]. Après la prise d’Amida, la ville fut pillée, mais l’église fut épargnée, en raison de cette relation spirituelle entre Kavadh et Jésus. Le roi aurait même vénéré une image de Jésus[92]. Pour l’historien Richard Payne, les Sassanides pouvaient désormais être perçus comme des partisans de Jésus et de ses saints, sans nécessairement être chrétiens eux-mêmes[93].

Guerres en Orient

Peu de choses sont connues au sujet des guerres orientales menées par Kavadh Ier. Selon l'historien byzantin Procope, Kavadh fut contraint de se rendre sur le front oriental en 503 afin de répondre à une attaque menée par des « Huns hostiles », dans le cadre d’un des nombreux affrontements d’une guerre apparemment longue[94]. À la suite de la défaite catastrophique des Sassanides en 484, l’ensemble du Khorasan tomba entre les mains des Héphtalites ; aucune pièce sassanide frappée à Nishapur, Herat ou Marw n’a été retrouvée datant de son premier règne[94]. L’augmentation du nombre de monnaies frappées à Gorgan – alors la région la plus septentrionale du domaine sassanide – durant cette période pourrait indiquer un tribut annuel versé aux Héphtalites[94]. Durant son second règne, la situation changea en faveur de Kavadh. Une campagne militaire sassanide en 508 aboutit à la prise du castellum de Zundaber (ou Zumdaber), site identifié à proximité du temple d’az-Zunin, dans la région d’ad-Dawar, entre Bust et Kandahar[95]. Par ailleurs, une pièce sassanide datée de 512/513 a été retrouvée à Marw, ce qui indique que les Sassanides, sous le règne de Kavadh, étaient parvenus à reconquérir le Khorasan après avoir repoussé efficacement les Héphtalites[94].

Négociations avec les Byzantins sur l'adoption de Khosro

Vers 520, afin de sécuriser la succession de son plus jeune fils Khosro, dont la position était menacée à la fois par ses frères rivaux et par la secte mazdakite, et dans le but d’améliorer ses relations avec l’empereur byzantin Justin Ier, Kavadh proposa que Justin adopte Khosro[96]. Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme dans un premier temps par l’empereur byzantin et son neveu Justinien. Cependant, le quaestor de Justinien, Proclus, s’y opposa, craignant que Khosrow ne tente un jour de revendiquer le trône byzantin[96]. Les Byzantins présentèrent une contre-proposition, suggérant d’adopter Khosrow non pas comme un Romain, mais comme un barbare[97]. En fin de compte, les négociations n’aboutirent pas à un consensus. Khosrow, qui se serait senti insulté par la proposition byzantine, changea alors d’attitude à leur égard, devenant plus hostile[96].

Les diplomates sassanides Mahbod et Siyawush furent envoyés pour mener les négociations avec les Byzantins. Mahbod accusa Siyawush d’avoir saboté délibérément les pourparlers[97]. D’autres accusations suivirent, portant notamment sur le culte de nouvelles divinités par Siyawush, et le fait qu’il aurait fait enterrer sa femme, une pratique interdite par la loi religieuse iranienne. Ces accusations indiquent probablement que Siyawush était un Mazdakite, affilié à une secte que Kavadh avait autrefois soutenue, mais dont il s’était désormais détourné[96]. Bien que Siyawush ait été un proche de Kavadh, l’ayant aidé à s’échapper de sa prison, le roi n’intervint pas pour empêcher son exécution. Il semble que l’objectif de Kavadh était de réduire le pouvoir de Siyawush, alors chef de l’armée sassanide, un poste mal vu par les autres nobles[96]. Siyawush fut exécuté, et sa fonction fut supprimée[96].

Malgré l’échec des négociations, aucune guerre généralisée n’éclata sur le principal front occidental avant 530. Dans l’intervalle, les deux puissances privilégièrent les conflits indirects, en utilisant leurs alliés arabes au sud et les Huns au nord[98].

Guerre d'Ibérie

L’hostilité entre les deux puissances se transforma à nouveau en conflit ouvert en 528, soit un an seulement après l’accession au trône du nouvel empereur byzantin Justinien Ier (r. 527–565). Cette reprise des hostilités aurait été provoquée par le refus des Byzantins de reconnaître Khosro comme héritier de Kavadh[96]. Selon le chroniqueur grec Jean Malalas, les premiers affrontements eurent lieu en Lazique, un territoire contesté entre les deux empires depuis 522. Peu après, les combats s’étendirent vers le sud, jusqu’en Mésopotamie, où les Byzantins subirent une lourde défaite près de la frontière[96].

En 530, l’une des plus célèbres batailles en rase campagne Bataille de Dara (530) opposa les troupes byzantines et sassanides à Dara)). L’armée sassanide, commandée par Perozes, Pityaxes et Baresmanas, y subit une sévère défaite[96]. La bataille ne mit toutefois pas fin au conflit[96]. L’année suivante, Kavadh leva une nouvelle armée, qu’il confia au général Azarethes pour envahir la province byzantine de Commagène[99]. Lorsque l’armée byzantine dirigée par Bélisaire approcha, Azarethes et ses hommes se replièrent vers l’est, s’arrêtant à Callinicum[99]. Dans la bataille qui s’ensuivit, les Byzantins furent lourdement défaits, mais les pertes iraniennes furent si importantes que Kavadh fut mécontent d’Azarethes et le releva de son commandement[100].

En 531, les Iraniens assiégèrent Martyropolis. Cependant, au cours du siège, Kavadh tomba malade et mourut le 13 septembre[96]. En conséquence, le siège fut levé et la paix conclue entre Khosro Ier, successeur de Kavadh, et Justinien[96].

Numismatique

Les provinces de Gorgan, du Khuzestan et de l’Asoristan furent les plus importantes pour l’émission de monnaies sassanides sous le règne de Kavadh Ier[101]. Son règne marque l’introduction de traits distinctifs sur l’avers des pièces, notamment des symboles astraux : un croissant de lune sur chacune de ses épaules et une étoile dans le coin gauche[101]. Le revers présente l’autel du feu traditionnel, encadré de deux assistants lui faisant face dans un geste de vénération[101]. Kavadh utilisa sur ses pièces le titre de kay (kayanien), un titre remontant au règne de son grand-père Yazdgard II (r. 438–457)[102]. Il fut cependant le dernier souverain sassanide à faire inscrire le titre de kay sur ses monnaies, la dernière émission connue datant de 513[101]. L’inscription habituelle à l’avers portait simplement son nom ; à partir de 504, on y ajouta le slogan abzōn (« qu’il prospère » ou « qu’il croisse »)[103].

Union et succession

La première sœur-épouse anonyme de Kavadh Ier l'aida, en séduisant le gardien, à s'échapper de la prison de l’« Oubli » où les nobles l'avaient emprisonné lors de sa déposition[104]. Elle fut sans doute la mère de trois de ses fils : Ka'us, Zamasp († 532) et Xerxès. Pendant son exil chez les Hephtalites, Kavadh épouse sa nièce Niwandokht, fille de leur roi et de la princesse Pérôzdokht[105].

Enfin, son successeur Khosro serait selon Tabari le fils d'une paysanne[106], ou plus vraisemblablement selon Parvanneh Pourshariati le fils d'une sœur anonyme de l'aspebedes[107] Bawi ou Bāu (?) († vers 532), un membre de la famille féodale parthe des Ispahbudhān qui règne de facto sur le Khorassan[108].

Le fils ainé de Kavadh Ier, Ka'us († vers 530/537), est le grand-père de Bâv ou Baun, prince d'une partie du Mazandaran (655-679) à l'origine de la dynastie locale des Bawandides qui, après avoir adopté l’islam, règne de 665 à 1349[109].

Selon Procope et d'autres historiens, Kavadh avait rédigé un plan de succession en faveur de Khosrow peu avant sa mort. L’historien Jean Malalas affirme que Kavadh couronna lui-même Khosrow[110]. Cependant, au début du règne de Khosrow en 531, Bawi et d'autres membres de l'aristocratie iranienne furent impliqués dans un complot visant à renverser Khosro et à faire de Kavadh, fils du second fils de Kavadh, Jamasp, le nouveau roi d'Iran[111]. Lorsqu’il apprit l'existence de ce complot, Khosro fit exécuter tous ses frères et leurs descendants, ainsi que Bawi et les autres nobles impliqués[112].

Khosrow ordonna également l'exécution du jeune Kavadh, élevé loin de la cour par Adhurgunbadh. Ce dernier désobéit et éleva secrètement l’enfant jusqu’à ce que son propre fils, Bahram, le trahisse au profit du roi en 541. Khosrow fit alors exécuter Adergoudounbades, mais Kavadh – ou un imposteur se faisant passer pour lui – parvint à fuir vers l’Empire byzantin[113].

Voir aussi

Notes et références

- ↑ Procope de Césarée, « Histoire de la guerre contre les Perses, Livre I. (IX, 6 et X, 4) ».

- ↑ Gyselen 2006, p. 45.

- ↑ Shayegan 2011, p. 127.

- ↑ Daryaee 2009, p. 63.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 88.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 203.

- ↑ Shayegan 2011, p. 128.

- ↑ al-Tabari, p. 105.

- Pourshariati 2008, p. 205.

- ↑ Shayegan 2011, p. 129.

- Pourshariati 2008, p. 206.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 76.

- ↑ Daryaee 2009, p. 64.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 77.

- Pourshariati 2008, p. 207.

- ↑ Daryaee 2009, p. 65.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 208.

- ↑ Daryaee 2009, p. 66.

- ↑ Canepa 2018, p. 143.

- ↑ Canepa 2018, p. 144.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 209.

- ↑ Shahbazi 2005, p. 111.

- Howard-Johnston 2010, p. 79.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 80.

- ↑ Shayegan 2011, p. 130.

- ↑ Daryaee 2009, p. 67.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 210.

- ↑ Shayegan 2011, p. 131.

- ↑ Daryaee 2009, p. 68.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 81.

- ↑ al-Tabari, p. 110.

- ↑ Martindale PLRE, p. 680.

- ↑ Shayegan 2011, p. 132.

- ↑ Yarshater 1983, p. 388.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 211.

- ↑ Shayegan 2011, p. 133.

- ↑ Daryaee 2009, p. 69.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 82.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 212.

- ↑ Daryaee 2009, p. 70.

- ↑ Shayegan 2011, p. 134.

- Pourshariati 2008, p. 213.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 83.

- ↑ Shayegan 2011, p. 135.

- ↑ Daryaee 2009, p. 71.

- ↑ Shayegan 2011, p. 136.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 215.

- ↑ Daryaee 2009, p. 73.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 85.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 216.

- ↑ Canepa 2018, p. 145.

- ↑ Daryaee 2009, p. 74.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 217.

- ↑ Daryaee 2009, p. 75.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 87.

- ↑ Canepa 2018, p. 147.

- ↑ Shayegan 2011, p. 137.

- ↑ Daryaee 2009, p. 76.

- Pourshariati 2008, p. 218.

- Daryaee 2009, p. 77.

- ↑ Yarshater 1983, p. 392.

- Daryaee 2009, p. 79.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 220.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 221.

- ↑ Daryaee 2009, p. 80.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 92.

- ↑ Canepa 2018, p. 153.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 222.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 93.

- ↑ Canepa 2018, p. 154.

- ↑ Shayegan 2011, p. 141.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 71.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 73.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 74.

- ↑ Daryaee 2009, p. 82.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 232.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 75.

- ↑ Howard-Johnston 2010, p. 102.

- Greatrex et Lieu 2002, p. 76.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 77.

- ↑ Daryaee 2009, p. 84.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 78.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 79.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 80.

- ↑ Pourshariati 2008, p. 235.

- ↑ Daryaee 2009, p. 85.

- Daryaee 2009, p. 87.

- Daryaee 2009, p. 88.

- ↑ Sauer 2017, p. 313.

- ↑ Payne 2015, p. 154.

- ↑ Payne 2015, p. 156.

- ↑ Payne 2015, p. 157.

- ↑ Payne 2015, p. 158.

- Daryaee 2009, p. 91.

- ↑ Bosworth 1984, p. 168.

- Daryaee 2009, p. 93.

- Greatrex et Lieu 2002, p. 94.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 96.

- Greatrex et Lieu 2002, p. 97.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 97–98.

- Schindel 2013.

- ↑ Schindel, 2013 et Yarshater 1983.

- ↑ Schindel, 2013 et Shayegan 2011.

- ↑ Tabari, Chronique, volume II, chapitre XXIX, p. 150-151.

- ↑ Huart et Delaporte 1952, p. 353.

- ↑ Tabari, Chronique, volume II, chapitre XXVII, p. 145-146.

- ↑ « Généralissime », antique titre de commandant en chef des armées parthes déjà utilisé à la cour des rois arsacides.

- ↑ (en) Parvaneh Pourshariati, Decline and fall of the Sasanian Empire, I. B. Tauris & Co Ltd, New York, 2011 (ISBN 9781845116453), « Genealogical tree », p. 471.

- ↑ Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, éditions Brill Leyde, réédition Israël, 1966, chapitre VIII, tableau généalogique no 3, « Généalogie des Sassanides », p. 112.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 86.

- ↑ Bosworth 1999, p. 586.

- ↑ Yarshater 1983, p. 535.

- ↑ Greatrex et Lieu 2002, p. 135.

Bibliographie

- Procope de Césarée, Histoire de la guerre contre les Perses,Livre I, IX, 6 et X, 4.

- Clément Huart et Louis Delaporte, L’Iran antique : Élam et Perse et la civilisation iranienne, Paris, Albin Michel, coll. « L'Évolution de l'humanité » (no 25), .

- (en) C. E. Bosworth, The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual, Edinburgh University Press, (ISBN 978-0-7486-2137-8)

- Touraj Daryaee, Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire, London, I.B. Tauris, (ISBN 9781845116453)

- Matthew P. Canepa, The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran, Berkeley, University of California Press, (ISBN 9780520290031[à vérifier : ISBN invalide])

- Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran, London, I.B. Tauris, (ISBN 9781845116453)

- Geoffrey Greatrex et Samuel Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363–630 AD), London, Routledge, (ISBN 9780415226404[à vérifier : ISBN invalide])

- M. Rahim Shayegan, Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 9780521114848[à vérifier : ISBN invalide])

- Ehsan Yarshater, The Cambridge History of Iran, Volume 3(1): The Seleucid, Parthian and Sasanid Periods, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 9780521200923[à vérifier : ISBN invalide])

- (en) Nikolaus Schindel, « Kawād I i. Reign », Encyclopædia Iranica,

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :