Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le crash de l'A320 de Germanwings (vol 4U9525) est un accident aérien provoqué par le suicide du copilote Andreas Lubitz, qui a volontairement précipité son Airbus A320 contre une montagne du massif des Trois-Évêchés, sur le territoire de la commune de Prads-Haute-Bléone, dans les Alpes du Sud françaises, le . Les 144 passagers et six membres d'équipage de l'avion de la compagnie aérienne à bas prix allemande Germanwings, qui reliait Barcelone, en Espagne, à Düsseldorf, en Allemagne, sont tués sur le coup. Il s'agit du troisième plus grave accident aérien en France par le nombre de victimes. Andreas Lubitz avait été traité pour des tendances suicidaires et déclaré « inapte au travail » par un médecin. Il avait gardé cette information, n'avait pas informé son employeur et s'était tout de même présenté au travail. Peu de temps après avoir atteint l'altitude de croisière et alors que le commandant de bord est hors du poste de pilotage, il verrouille la porte et amorce une descente contrôlée qui se poursuit jusqu'à ce que l'avion percute un flanc de montagne. Les autorités aéronautiques réagissent en mettant en œuvre de nouvelles réglementations qui exigent notamment la présence permanente de deux membres du personnel autorisé dans le cockpit. La règle dite des « quatre yeux », recommandée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) quelques jours après l'accident, est rapidement mise en place au sein de plusieurs compagnies aériennes européennes. En 2017, Lufthansa, organisation mère de Germanwings, ainsi que plusieurs autres compagnies aériennes abandonnent la règle, après que plusieurs syndicats de pilotes ont critiqué l'inefficacité et les potentiels effets dangereux de la mesure. En , l'Union européenne (UE) adopte de nouvelles réglementations pour renforcer les contrôles médicaux et le soutien psychologique aux équipages. De nouvelles évaluations psychologiques sont rendues obligatoires pour les pilotes avant d'entrer dans une compagnie aérienne, les dépistages aléatoires d'alcool et de drogues sont généralisés à l'ensemble des compagnies volant dans le territoire de l'UE et des programmes de soutien renforcés aux pilotes et aux équipages sont mis en place. De plus, en réponse à une recommandation du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) afin de « trouver un juste équilibre entre la confidentialité du patient et la protection de la sécurité publique », l'AESA lance en un programme de « référentiel aéromédical européen » destiné à faciliter la traçabilité et le partage d'informations entre les différents acteurs de la médecine aéronautique. L'analyse psychologique de l'auteur et le nombre de victimes pour un suicide ont eu pour aboutissement que l'acte soit requalifié en tuerie de masse par certains experts. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Tunis ([ty.nis] ; arabe : تونس, tūnis ⓘ [ˈtuːnɪs]) est la ville la plus peuplée et la capitale de la Tunisie. Elle est aussi le chef-lieu du gouvernorat du même nom depuis sa création en 1956. Située au nord du pays, au fond du golfe de Tunis dont elle est séparée par le lac de Tunis, la cité s'étend sur la plaine côtière et les collines avoisinantes. Son cœur historique est la médina, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Bourgade modeste placée dans l'ombre de Carthage, Kairouan puis Mahdia, elle est finalement désignée comme capitale le 20 septembre 1159 (5 ramadan 554 du calendrier musulman), sous l'impulsion des Almohades, puis confirmée dans son statut sous la dynastie des Hafsides en 1228 et à l'indépendance du pays le 20 mars 1956. Tunis est la capitale économique et commerciale de la Tunisie. La densité de son réseau routier, autoroutier et sa structure aéroportuaire en font un point de convergence pour les transports nationaux. Cette situation est issue d'une longue évolution, en particulier des conceptions centralisatrices qui donnent un rôle considérable à la capitale et tendent à y concentrer à l'extrême les institutions. En 2014, la population de la municipalité de Tunis intra-muros est de 638 845 habitants d'après le recensement de l'Institut national de la statistique. Néanmoins, au cours du XXe siècle, l'agglomération s'est largement développée hors des limites de la municipalité, s'étendant sur quatre gouvernorats, Tunis, l'Ariana, Ben Arous et La Manouba. Le Grand Tunis compte 2 643 695 habitants en 2014, soit environ 24 % de la population du pays. En 2017, Tunis est classée comme la cinquième ville arabe où il fait bon vivre. |

La Nation de l’islam (Nation of Islam), est une organisation politique et religieuse américaine, à l’origine de la plupart des organisations musulmanes actuelles de la communauté afro-américaine. L’absence de statistiques disponibles sur la question entraîne des estimations très divergentes, mais il y aurait en 2007 de 20 000 à 40 000 membres, et peut-être une centaine de milliers de sympathisants. Nation of Islam a été fondée à Détroit, dans le Nord des États-Unis, en 1930, par Wallace Fard Muhammad, que la Nation de l’Islam pense être le « Messie » (ou « Mahdi ») attendu par les musulmans, et même Allah incarné. L’idéologie développée par l’organisation est un mélange de nationalisme afro-américain et de religion. Cette dernière est inspirée par l’islam, mais reste éloignée de l’islam orthodoxe. La NoI (Nation of Islam) est donc considérée comme une secte par les musulmans orthodoxes. Si Wallace Fard Muhammad est bien le créateur de l’organisation, c’est son successeur Elijah Muhammad qui, entre 1934 et 1975, lui a donné son orientation, son organisation et sa puissance. Malcolm X a été l’une des figures les plus en vue de l’organisation, jusqu’à sa rupture avec celle-ci, dont il dénonce le racisme au retour d’un pèlerinage à La Mecque effectué en 1964.

|

La colonisation de l'Islande (en islandais : Landnámsöld, littéralement « âge de la colonisation ») est la période de l'histoire de l'Islande se déroulant entre 870 et 930 durant laquelle l'île, jusque-là inhabitée, est peuplée par les Scandinaves dans le cadre de l'expansion territoriale survenue durant l'âge des Vikings et les premières structures gouvernementales créées jusqu'à la fondation en 930 de l'État libre islandais. L'histoire de la colonisation nous est connue principalement par le « Livre de la colonisation » (Landnámabók) et le « Livre des Islandais » (Íslendingabók), ainsi que par les sagas des Islandais. Cependant ces textes écrits seulement à partir du XIIe siècle ont une fiabilité douteuse et l'archéologie est indispensable afin de vérifier les faits racontés dans ces écrits. Au IVe siècle av. J.-C., le navigateur grec Pythéas mentionne une terre nommée Thulé, qui sera citée par d'autres auteurs de l'Antiquité et du Moyen Âge. Néanmoins, il s'agissait a priori plutôt de la côte norvégienne. Le premier à mentionner une terre étant vraisemblablement l'Islande est l'Irlandais Dicuil vers apr. J.-C., qui parle d'une terre au nord où des moines auraient séjourné. Vers 860, des marins scandinaves découvrent l'Islande habitée par quelques moines irlandais, les papar, ce qui concorde avec le récit de Dicuil. Le premier résident permanent scandinave de l'île est, d'après la légende, Ingólfr Arnarson, qui s'installe à Reykjavik vers 874. S'ensuivent soixante ans durant lesquels des Vikings venus de Norvège principalement, accompagnés de leurs familles et de leurs serviteurs, colonisent l'île. En l'an 930, un parlement commun à toute l'île est fondé, l'Althing : c'est le début de l'État libre islandais. Les colons, principalement originaires de l'Ouest de la Norvège, s'installent sur la côte, les plaines et les vallées fluviales, dans des fermes isolées, où ils vivent selon les mœurs vikings : ils ne possèdent pas de gouvernement centralisé mais se réunissent dans des things locaux où les hommes libres peuvent exposer librement leur opinion. Bénéficiant de conditions favorables à l'époque sur l'île, qui se dégraderont par la suite à cause de l'exploitation des ressources, leur économie repose sur la chasse, la pêche et l'élevage. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings |

|

La saison 1948-1949 des Sports réunis Colmar voit le club disputer pour l'unique fois de son histoire le championnat de France de football de Division 1, après avoir terminé deuxième de Division 2 1947-1948. L'entraîneur est, depuis 1946, Charles Nicolas. Le club colmarien, qui vient de réaliser deux exercices satisfaisants en Division 2 avec l'ancien Troyen, décide de le maintenir à son poste. La saison commence en demi-teinte, avec notamment une défaite 7-2 contre le tenant du titre, l'Olympique de Marseille. Il faut attendre la sixième journée pour une première victoire, contre le FC Nancy. Celle-ci ouvre la voie à des résultats irréguliers, alternant victoire, match nul et défaite, sur des scores variés, parfois très déséquilibrés. Cette série de résultats irréguliers s'arrête néanmoins à la vingt-deuxième journée, à partir de laquelle le club enchaîne neuf matchs sans victoire, dont sept défaites. Les trois derniers matchs sont toutefois des victoires. En Coupe de France, le club est éliminé en trente-deuxièmes de finale par l'US Quevilly, alors en CFA (D3). À l'issue de la saison, l'équipe obtient son maintien, en finissant à la onzième place sur dix-huit. Toutefois, la mort du président-mécène des SRC Joseph Lehmann, un généreux industriel surnommé par les supporters « le bon papa Lehmann », entraîne la fin du professionnalisme à Colmar. Le club, ne pouvant plus s'assumer financièrement, décide d'abandonner sa place en Division 1, et de repartir en championnat amateur, soit au troisième niveau footballistique français. |

Un paradis fiscal est un territoire où la fiscalité est peu importante. Ces territoires sont souvent utilisés par les entreprises pour échapper aux taxes et aux lois des pays où la fiscalité et la transparence financière sont très règlementées. La plupart des multinationales ont des succursales dans des paradis fiscaux. L’entreprise Parmalat y avait des avoirs, avant de faire faillite et de devenir le plus important scandale financier européeen. Lire l’article |

Les Yanomami sont un des peuples indigènes parmi les plus nombreux des forêts d’Amérique du Sud, à la fois au Brésil et au Venezuela. Ils constituent un ensemble linguistique et culturel divisé en quatre sous-groupes parlant des langues mutuellement intelligibles. Leur population est estimée à 27 000 personnes, dans laquelle les Yanomami occidentaux représentent près de 50 % de l’ethnie. Bien que chaque communauté se considère comme autonome sur les plans politique et économique, elles entretiennent un vaste réseau social qui émaille de part en part tout le territoire Yanomami...

|

L’économie des Iroquois, telle qu’elle est apparue aux premiers colons européens, reposait sur une organisation collective de la production qui combinait l’agriculture et des activités de type chasse et cueillette. Ce système économique était commun dans ses grands traits à toutes les tribus de la Confédération iroquoise – les Iroquois proprement dit – et plus largement à l’ensemble des peuples iroquoiens du nord - dont les mieux connus sont les Hurons – qui vivaient dans la région correspondant aujourd’hui à l’État de New York et à la zone des Grands Lacs. La Confédération iroquoise s’était constituée peu de temps avant la venue des Européens par le regroupement de cinq tribus, les Cinq-Nations (Sénécas, Cayugas, Onondaga, Oneidas et Mohawks), auxquelles une sixième (les Tuscaroras) s’adjoignit plus tard. Quant aux peuples hurons, bien qu’ennemis traditionnels des Iroquois, ils appartenaient à la même famille linguistique et pratiquaient une économie similaire. Ces peuples étaient avant tout agriculteurs et se nourrissaient des « trois sœurs » communément cultivées parmi les groupes amérindiens : le maïs, le haricot et la courge. Semi-sédentaires, ils complétaient leur alimentation par la pêche, au printemps, et la chasse, pour laquelle les hommes quittaient les villages de l’automne à l’hiver. Ils avaient élaboré des formes culturelles spécifiques, en rapport avec leur mode de vie. Au nombre de ces créations figuraient leurs conceptions de la nature et de la gestion de la propriété. Les Iroquois avaient développé une économie très différente du système occidental aujourd’hui dominant. Elle se caractérisait notamment par la propriété collective du sol, une division du travail selon le genre et un mode d’échange fondé principalement sur l’économie de don. Dans cette société relativement homogène, les conflits endémiques avec les nations voisines entretenaient un élément de différenciation interne par le flux de captifs qu’ils produisaient et dont le statut pouvait aller de l’esclavage à l’adoption… Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne |

Noam Chomsky (né le 7 décembre 1928, à Philadelphie, Pennsylvanie) est professeur honoraire de linguistique au Massachusetts Institute of Technology, connu comme le fondateur de la linguistique générative. Il s'est fait connaître du grand public, à la fois dans son pays et à l'étranger, par son parcours d'intellectuel engagé de sensibilité anarchiste. Il est considéré comme le créateur de la théorie de la Grammaire générative et transformationnelle, qui se distingue par sa recherche des structures innées du langage naturel, contribution souvent décrite comme la plus importante dans le domaine de la linguistique théorique du XXe siècle. Les deux textes fondateurs de l’école générative sont : Syntactic Structures (traduit par Structures syntaxiques) en 1957 et Aspects of the Theory of Syntax (Aspect de la théorie syntaxique) en 1965 mais le lecteur pourra se faire une idée des questions théoriques dans Language and Mind (Le Langage et la pensée). Ses travaux les plus récents ont pour thème le « programme minimaliste » en sciences cognitives. En parallèle de sa carrière scientifique, Noam Chomsky mène une intense activité militante depuis le milieu des années 1960 lorsqu'il a pris publiquement position contre l'engagement américain au Viêt Nam. Sympathisant du mouvement anarcho-syndicaliste et membre du syndicat IWW, il a donné une multitude de conférences un peu partout dans le monde et a publié de nombreux livres et articles dans lesquels il fait part de ses analyses historiques, sociales et politiques. Ses critiques portent tout particulièrement sur la politique étrangère des États-Unis et le fonctionnement des mass médias. Il est considéré comme une figure intellectuelle majeure du monde contemporain, à la fois controversée et admirée. |

Paulin ou Paulinus (mort le ) est un missionnaire romain et le premier évêque d'York. Membre de la mission envoyée par le pape Grégoire Ier pour convertir les Anglo-Saxons, Paulin débarque en Angleterre en 604. Après quelques années passées dans le Kent, il est sacré évêque, probablement en 625, et accompagne la princesse Æthelburg de Kent en Northumbrie, où elle épouse le roi Edwin. Paulin réussit à convertir Edwin et un certain nombre de ses sujets au christianisme et construit plusieurs églises en Northumbrie. Après le décès d'Edwin en 633, il fuit la région avec Æthelburg et retourne dans le Kent, où il occupe jusqu'à sa mort le poste d'évêque de Rochester. Paulin est vénéré comme un saint par les Églises catholique et anglicane. Il est fêté le 10 octobre. |

Alpha et Oméga (Alpha and Omega ou Alpha and Omega in 3D) est un film d'animation indo-américain réalisé par Anthony Bell et Ben Gluck, sorti en aux États-Unis. C'est le sixième long métrage d'animation des studios de la Crest Animation Productions, six ans après leur précédente production, et c'est le premier film issu de la collaboration entre ces studios et Lionsgate, dans le cadre d'un contrat prévoyant trois longs métrages en images de synthèse. Le film a été entièrement produit dans les studios de la « Crest » en Inde et aux États-Unis sur une période d'un an et demi seulement. Le film est surtout connu pour être la dernière apparition de l'acteur Dennis Hopper, qui prête sa voix à un des personnages, et qui décède le 29 mai 2010 d'un cancer de la prostate, plus de trois mois avant la sortie en salle aux États-Unis. Le film lui est dédié. Malgré un accueil critique assez mauvais de la part de la presse, le film obtient un certain succès auprès du public, avec un chiffre d'affaires de plus de cinquante millions de dollars. C'est une victoire pour la Crest Animation Productions, qui remporte le premier succès de son histoire depuis le film Le Cygne et la Princesse (1994) ; il devient aussi le film d'animation le plus rentable qu'ait produit le studio Lionsgate. |

Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shinseiki Evangelion), aussi connu sous le titre court Evangelion, est un série animée japonaise réalisé par Hideaki Anno du Studio Gainax. Elle est composée d’un feuilleton de 26 épisodes et de 2 films. Lors de sa première diffusion entre 1995 et 1996, elle devint très rapidement culte en raison de la grande qualité d’animation et de son scénario complexe associant des thèmes classiques comme les mechas ou la religion judéo-chrétienne à d’autres très peu utilisés comme l’introspection ou la philosophie. Le titre est une transcription du grec νέον ένεσις ευαγγέλιον (Neon Genesis Euaggelion) et signifie littéralement l’Annonce de la nouvelle Genèse. Lire l’article

|

La Panique bancaire américaine de 1907, aussi nommée Panique des banquiers, est une crise financière qui eut lieu aux États-Unis lorsque le marché boursier s'effondra brusquement, perdant près de 50 % de la valeur maximale atteinte l'année précédente. Cette panique se produisit au milieu d'une période de récession, marquée par d'innombrables retraits de fonds des banques de détail et d'investissement. La panique de 1907 se propagea à tout le pays, de nombreuses banques et entreprises étant acculées à la faillite. Parmi les premières causes de la crise, on peut citer le retrait de liquidités des banques de New York, la perte de confiance des dépositaires et l'absence d'un fonds de garantie des dépôts. La crise éclata en octobre après une tentative ratée de corner sur les actions de la compagnie United Copper. Les banques qui avaient prêté de l'argent pour réaliser le corner furent victimes de retraits massifs, qui se propagèrent aux établissements affiliés, causant en l'espace d'une semaine la chute de la société fiduciaire Knickerbocker Trust Company, troisième établissement en importance de ce genre à New York. Cette chute causa une vague de paniques parmi les établissements financiers de la ville lorsque les banques régionales commencèrent à retirer des fonds de New York. La panique gagna bientôt le pays tout entier et les particuliers se ruèrent sur les banques pour retirer leurs dépôts. La panique se serait accrue si le financier J. P. Morgan n'était pas intervenu en engageant ses fonds propres et en persuadant d'autres banquiers de l'imiter pour soutenir le système bancaire américain. À cette époque, il n'existait pas de banque centrale américaine pour réinjecter des liquidités sur le marché. En novembre, la crise était pratiquement terminée, quand elle repartit de plus belle lorsqu'une firme de courtiers fit un emprunt massif gagé sur les actions de la Tennessee Coal, Iron and Railroad Company (TC&I). La chute des actions de cette compagnie fut évitée par une prise de participation d'urgence de la U.S. Steel effectuée avec l'aval du président Theodore Roosevelt, pourtant farouche opposant des monopoles. L'année suivante, le sénateur Nelson W. Aldrich réunit une commission qu'il présida lui-même pour enquêter sur la crise et préconiser des solutions. Le processus allait aboutir le 22 décembre 1913 à la création de la Réserve fédérale des États-Unis. |

L’Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par l’écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses termes. Il s’agit de l’histoire, présentée comme authentique, du berger Elzéard Bouffier, personnage pourtant de fiction, qui fait revivre sa région, localisée en Haute Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres. Écrite à la suite d’une commande du magazine américain Reader’s Digest, la nouvelle a eu un retentissement mondial. Elle est aujourd’hui considérée comme un manifeste à part entière de la cause écologiste. Beaucoup de personnes ont cru que le personnage d’Elzéard Bouffier avait vraiment existé, croyance sur laquelle Giono n’a pas manqué de jouer. La nouvelle véhicule de nombreux messages : écologiques, humanistes et même politiques. L’histoire d’Elzéard Bouffier est en effet considérée dans la littérature écologiste comme une parabole de l’action positive de l’homme sur son milieu et de l’harmonie qui peut s’ensuivre. Le récit de Giono a donné lieu à un film d’animation du même nom, réalisé par l’illustrateur Frédéric Back et lu par Philippe Noiret, et qui a obtenu plus de 40 prix à travers le monde. L’Homme qui plantait des arbres est aujourd’hui reconnu comme une œuvre majeure de la littérature de jeunesse et elle est, à ce titre, et pour son message écologique, étudiée en classe. |

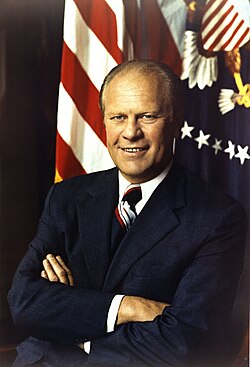

Gerald Rudolph Ford, Jr., né sous le nom de Leslie Lynch King, Jr. le à Omaha (Nebraska) et mort le à Rancho Mirage (Californie), est un homme d'État américain, 38e président des États-Unis du au . Avant d'accéder à la vice-présidence à la suite de la démission de Spiro Agnew, en décembre 1973, il occupa pendant vingt-cinq ans le siège de représentant du cinquième district du Michigan à la Chambre fédérale. Au cours de cette période, il assuma la charge de leader de l'opposition républicaine pendant huit ans. Son mandat présidentiel intérimaire suite à la démission de Richard Nixon fut marqué par la Guerre froide et les conséquences du premier choc pétrolier. Gerald Ford intervint moins que ses prédécesseurs dans les affaires du Viêt Nam et signa les accords d'Helsinki, en 1975, qui favorisèrent la détente avec l'URSS. Dans le domaine de la politique intérieure, il prit la décision controversée d'accorder la grâce présidentielle à Richard Nixon après le scandale du Watergate. Durant son mandat, le Congrès prit une importance croissante dans les affaires internationales, alors que le rôle du président s'amoindrit. Enfin, sur le plan économique, il dut faire face à la récession et à l'inflation... |

La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire particulièrement grave survenu le dans la centrale nucléaire Lénine située sur un affluent du Dniepr à environ 15 km de Tchernobyl (Ukraine) et 110 km de Kiev, près de la frontière avec la Biélorussie. La catastrophe de Tchernobyl résulte de la fusion du cœur d'un réacteur nucléaire (le réacteur n°4), par l'élévation excessive de la température des barres (crayons) constituant le combustible nucléaire. Lorsque la chaleur produite par le réacteur n'a plus été évacuée en quantité suffisante par le système de refroidissement, le combustible nucléaire s'est mis à fondre. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

|

Le bogue de l'an 2000 est un problème de programmation portant sur le format de la date dans les mémoires des ordinateurs, et par conséquent dans les matériels informatiques, les programmes et différents logiciels, et les bases de données : il manquait les deux chiffres correspondant à l'année, de sorte qu'à l'approche de l'an 2000 (passage de 99 à 00 correspondant à l'année 1900), il risquait d'y avoir des dysfonctionnements dans les traitements informatiques. La communication (nécessaire) qui a été faite sur le problème du bogue de l'an 2000 a provoqué, dans la société, certaines peurs irrationnelles et sans grand rapport avec le problème : des avions qui risquaient de tomber, des ascenseurs qui pouvaient tomber en panne... En réalité, le problème de l'an 2000 était bien davantage lié à la gestion sur de grands ordinateurs dits mainframes (300 à 600 milliards de lignes de programme potentiellement affectées dans le monde) qu'aux systèmes industriels. Lire l'article |

Jacques Delisse, né le à Dax et mort le à Bordeaux, est un botaniste et pharmacologue français qui participa à la première partie de l'expédition vers les Terres australes commandée par Nicolas Baudin au départ du Havre à compter du . Installé à bord du Naturaliste, il herborisa à Tenerife puis descendit à l'île de France, l'actuelle île Maurice, durant une escale qui vit plusieurs autres membres renoncer à la suite du voyage d'exploration scientifique dans lequel ils étaient engagés. Il demeura dans la colonie de l'océan Indien malgré la capture de cette dernière par les Britanniques, y ouvrit la première pharmacie connue et fut par la suite le cofondateur de la Société d'histoire naturelle de l'île Maurice et d'une banque appelée banque de Maurice. Il ne rentra en France avec ses enfants qu'à la mort de sa femme rencontrée sur place. |

La Sagrada Família, temple expiatori de la sagrada Família de son nom complet en catalan, ou templo expiatorio de la sagrada Familia en espagnol (en français : temple expiatoire de la sainte Famille), est un grand temple catholique de Barcelone. C’est l’un des exemples les plus connus du modernisme catalan et un monument emblématique de la ville. Œuvre inachevée de l’architecte catalan Antoni Gaudí, la Sagrada Família est située dans le quartier éponyme (district de l’Eixample). L’architecte a conçu une minutieuse symbologie qui fait de cet édifice un poème mystique. Il a également fait preuve de grandes audaces de construction formelle, telles la manière de concevoir la structure d’arc parabolique ou la combinaison des traitements sculpturaux naturalistes et de l’abstraction des tours. Selon les données de l’année 2004, la Sagrada Família est le monument le plus visité d’Espagne, dépassant l’Alhambra de Grenade et le musée du Prado à Madrid : en 2008, elle a en effet attiré plus de 2,7 millions de visiteurs. L’œuvre réalisée du vivant d’Antoni Gaudí, la crypte et la façade de la Nativité, a été déclarée patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 2005. S’agissant d’un temple expiatoire, les travaux sont exclusivement financés grâce à l’aumône. En conséquence, il n’a pas été possible de construire simultanément les différentes parties du monument lorsqu’il l’eut fallu, mais depuis les années 1990, l’affluence de visiteurs et le renom mondial de l’œuvre ont fait évoluer la situation économique. La Sagrada Família est une église catholique mais n’est pas une cathédrale. Le siège de l’évêché de Barcelone est la cathédrale Sainte-Eulalie, édifice construit à l’époque médiévale et situé au cœur du quartier gothique. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

La guerre du Haut-Karabagh, appelée aussi première guerre du Haut-Karabagh et appelée en Arménie guerre de libération de l'Artsakh, est le conflit armé qui a eu lieu entre et dans l'enclave ethnique du Haut-Karabagh, en Azerbaïdjan du Sud-Ouest, entre les Arméniens de l'enclave, alliés à la république d'Arménie, et la république d'Azerbaïdjan. Le , défilent à Erevan un million de personnes, revendiquant le rattachement du Haut-Karabagh à l'Arménie. Le parlement de l'enclave, qui vote l'union avec l'Arménie le , et un référendum accordé à la population déterminent un même souhait. La demande d'union avec l'Arménie, qui s'est développée vers la fin des années 1980, a commencé pacifiquement mais ensuite, avec la désintégration de l'Union soviétique, le mouvement devient un conflit violent entre les deux groupes ethniques, aboutissant ainsi à des allégations de nettoyage ethnique par les deux camps. Cette guerre est un des conflits ethniques les plus destructeurs ayant surgi au moment de la décomposition de l'Union soviétique, quant au nombre de morts et aux pertes de propriété. La déclaration de sécession de l'Azerbaïdjan est le résultat final d'un « ressentiment éprouvé par les membres de la communauté arménienne du Haut-Karabagh envers les limitations imposées par les autorités soviétiques et azerbaïdjanaises concernant la liberté culturelle et religieuse », mais, plus important, d'un conflit territorial. Tout comme le mouvement sécessionniste parcourant les républiques baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, le mouvement a favorisé et symbolisé l'implosion de l'Union soviétique. Lorsque l'Azerbaïdjan a déclaré son indépendance et a supprimé les pouvoirs exercés par le gouvernement de l'enclave, la majorité arménienne a voté sa séparation de l'Azerbaïdjan, puis a proclamé la république du Haut-Karabagh. Des combats de grande ampleur ont lieu vers la fin de l'hiver 1992-1993. La médiation internationale de plusieurs groupes comme l'OSCE ne parvient pas à trouver une résolution du conflit qui satisfasse les intérêts des deux parties. Au printemps 1993, les forces arméniennes s'approprient des régions extérieures à l'enclave, soulevant des menaces d'intervention d'autres pays de la région. En 1994, vers la fin de la guerre, les Arméniens contrôlent non seulement l'enclave montagneuse, mais aussi 9 % du territoire azerbaïdjanais (14 % avec l'enclave). Le conflit a fait 400 000 réfugiés arméniens d'Azerbaïdjan et 800 000 réfugiés azéris d'Arménie et du Karabagh. Un cessez-le-feu est signé en avec la médiation russe. Des négociations entre les deux pays impliqués, sous la supervision du groupe de Minsk de l'OSCE, ont lieu ensuite. Bien que le cessez-le-feu soit en vigueur, des escarmouches meurtrières éclatent cependant de manière régulière le long de la frontière. |

L’aïkido (合気道, aikidō) est un budō (méthode d’éducation issue d’un art martial japonais), fondé par Morihei Ueshiba au XXe siècle, entre 1930 et 1960. Il a été officiellement reconnu par le gouvernement japonais en 1940 sous le nom d’aikibudō. Il est basé sur des écoles d’arts martiaux anciennes, essentiellement le ju-jitsu de l’école daitō ryū, l’escrime ou kenjutsu et l’aikijutsu. L’aïkido est né de la rencontre entre ces techniques de combat et une réflexion métaphysique de Morihei Ueshiba sur le sens de la pratique martiale à l’ère moderne. L’aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l’adversaire, ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non pas à vaincre l’adversaire, mais à réduire sa tentative d’agression à néant. L’aïkido peut être considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense : une réaction proportionnée et immédiate à une agression. En fait, dans l’esprit de l’aïkido, il n’y a pas de combat, puisque celui-ci se termine au moment même où il commence. Conformément à cette logique, il n’existe pas de compétition d’aïkido. |

La loi Coluche est votée le 23 décembre 1988, en référence au fondateur des Restaurants du Cœur. Elle crée une déduction fiscale supplémentaire pour certaines associations, caritatives et humanitaires dites « organismes d’aide aux personnes en difficulté ».

|

Le voyage interstellaire désigne un vol spatial entre étoiles. Le concept de voyage interstellaire est un thème phare en science-fiction. Il existe une différence considérable entre le voyage interstellaire et le voyage interplanétaire, principalement parce que les distances à parcourir sont totalement différentes. Beaucoup d’articles scientifiques ont été publiés sur des concepts liés au sujet. Pour peu qu’on ne soit pas pressé par le temps et que l’on dispose de moyens financiers suffisant à consacrer à l’élaboration d’un vaisseau spatial, une mission robotique vers les étoiles vers les étoiles semble techniquement possible, même si elle représente un défi technologique et économique considérable qui a peu de chance d’être relevé avant un certain temps. La NASA a fait des recherches sur ces sujets pendant plusieurs années et a accumulé un grand nombre d’approches théoriques. Le voyage interstellaire pose un grand nombre de problèmes. Il s’agit d’abord des difficultés similaires à celles rencontrées pour le voyage interplanétaire comme par exemple le vide, les radiations ionisantes, les micro-météorites et l’absence de gravité. Ces problèmes semblent pouvoir être résolus : des missions découlant de la présence robotique ont été réalisées sur toutes les planètes du système solaire, des humains ont marché sur la Lune et des missions habitées sur Mars sont envisagées depuis plusieurs années. Mais la difficulté principale réside dans la distance à parcourir entre les étoiles, même proches, qui est un million de fois plus grande qu’entre les planètes. Les distances astronomiques importantes sont mesurées en années-lumière, c’est-à-dire la distance que parcourt la lumière en une année (365,25 jours), soit plus de 9 460 milliards de km. Dans le vide, la lumière voyage à 299 792 458 m/s. La distance entre la Terre et la Lune est d’environ 1,25 seconde-lumière. Avec les technologies de propulsion actuelles, aller sur la Lune prend environ trois jours. L’étoile la plus proche du Soleil connue est Proxima Centauri, qui se trouve à 4,22 années-lumière. Helios 2, la sonde qui détient à ce jour le record de vitesse, a volé à environ 253 000 km/h, soit 0,0234 % de la vitesse de la lumière ; il lui faudrait donc 18 000 ans pour atteindre Proxima. En l’état actuel des technologies spatiales, les missions spatiales les plus longues peuvent avoir une durée d’environ 50 ans ; au-delà, une défaillance des composants vitaux est susceptible d’apparaître. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le thylacine, également appelé loup marsupial, loup de Tasmanie ou tigre de Tasmanie (en palawa kani : kaparunina), est un mammifère marsupial carnivore de la taille d’un loup, au pelage tigré. Il n'appartient pas à l'ordre des Carnivora (ce n'est donc pas un Canidé), mais à l'ordre des Dasyuromorphia. Depuis 1936, l’espèce est considérée comme éteinte ; cependant les amateurs de cryptozoologie ont espéré prouver la présence de thylacines en Tasmanie en 2013. Son nom scientifique est Thylacinus cynocephalus. Il appartient à la famille des thylacinidés. C'était la dernière espèce survivante de son genre, mais on a trouvé de nombreux fossiles d’espèces voisines dont les plus anciens remontent au début du Miocène. L’animal apparenté le plus proche encore en vie est le diable de Tasmanie. Il était largement répandu en Australie et en Nouvelle-Guinée il y a plusieurs milliers d’années. Des bouleversements, notamment l’introduction du chien (dingo) vers le IIIe millénaire av. J.-C. et la chasse intensive, réduisirent son habitat à la Tasmanie, au sud-est de l’Australie. On attribue sa disparition de Tasmanie à sa chasse intensive encouragée par des primes d’abattage, mais elle est due aussi à l’introduction des chiens et à l’enracinement des colons dans son milieu naturel. Chassant généralement seul, le thylacine était plutôt nocturne ou semi-nocturne et se nourrissait de toutes sortes d’animaux, notamment de kangourous, de wallabies et d’oiseaux nichant à terre. |

La Manic GT est une voiture de sport construite au Canada, de à 1971, par le manufacturier automobile québécois Automobiles Manic. Basée sur un châssis de Renault 8, la Manic GT est le projet de l'entrepreneur Jacques About, ex-employé de Renault au Canada. Mû par un moteur de 1,3 litre développant jusqu'à 105 chevaux de puissance, le petit coupé peut atteindre une vitesse de pointe supérieure à 200 km/h. Sa carrosserie de fibre de verre est fabriquée à la main dans des usines près de Montréal puis collée à un châssis fabriqué par Renault. Sa présentation dans les salons et expositions en et suscite un engouement, mais les problèmes d'approvisionnement et de flux de trésorerie mettent rapidement en échec le projet de produire une voiture de sport québécoise. Au total, 160 Manic GT ont été produites en deux ans. |

Tintin au Congo (initialement intitulé Les Aventures de Tintin, reporter du « Petit Vingtième », au Congo) est le deuxième album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, créée par le dessinateur belge Hergé. Depuis 1928, Hergé est rédacteur en chef du Petit Vingtième, le supplément jeunesse du journal belge Le Vingtième Siècle, dans lequel il publie Tintin au pays des Soviets et Quick et Flupke et connaît un grand succès. Son patron et mentor l'abbé Norbert Wallez lui demande alors de dessiner une nouvelle aventure de Tintin qui se déroulera cette fois-ci au Congo, colonie belge depuis 1908. L'histoire est prépubliée en noir et blanc de jusqu'en dans les pages du Petit Vingtième. Le succès est à nouveau au rendez-vous. En 1946, dans le cadre de la colorisation des Aventures de Tintin, Hergé s'adjoint les services d'Edgar P. Jacobs et ils réécrivent ensemble l'album dans un format plus court et en couleurs. Après la Seconde Guerre mondiale, Tintin s'internationalise mais l'auteur est la cible d'attaques qui l'accusent de véhiculer des préjugés racistes, ce qui amène les éditions Casterman à ne pas rééditer Tintin au Congo, rendant de fait l'album introuvable en librairie dans les années 1960. Sur pression d'Hergé, son éditeur réimprime finalement l'aventure au début des années 1970. La polémique ne refait surface qu'au début du XXIe siècle, au moment de l'annonce de la production d'une série de films par Steven Spielberg dans l'univers de Tintin. Plusieurs librairies anglo-saxonnes déplacent l'album dans le rayon pour adultes, et une plainte est déposée en Belgique pour interdire sa vente - sans réussite toutefois. Le récit fait aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques par des auteurs qui déplorent l'inconsistance du scénario, mais qui remarquent néanmoins l'amélioration du style d'Hergé. La version en couleurs de 1946 est également critiquée pour son manque de réalisme. Cela n'empêche pas Tintin au Congo d'être l'une des aventures de Tintin les plus populaires auprès des jeunes lecteurs, avec plus de dix millions d'exemplaires vendus dans le monde. |

Le cycle de Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques ou encore cycle de l’acide citrique (citrate) est au centre du métabolisme cellulaire. Il a été découvert par le biologiste Hans Adolf Krebs en 1937. Il est le point final et commun du catabolisme des glucides, lipides et protides…

|

L’olivier, olivier d'Europe ou olivier commun (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea), est un arbre du genre Olea appartenant à la famille des oléacées. Il est cultivé dans les régions de climat méditerranéen pour son fruit, l'olive, qui donne une huile très appréciée. L’olivier était connu des anciens Égyptiens plus de 20 siècles avant l’ère chrétienne. C’est aussi une des plantes les plus citées dans la Bible. Depuis l’Antiquité, l’olivier est le symbole de la ville d’Athènes et de sa déesse éponyme. La culture de l’olivier occupe dans le monde 8,6 millions d’hectares pour une production de 17,3 millions de tonnes d’olives. Lire l’article |

|

L'immunologie est l'étude du système immunitaire et de la réaction d'un organisme face à des envahisseurs extérieurs pathogènes. L'immunologie s'intéresse également aux maladies auto-immunes, aux allergies et au rejet des greffes. L'immunologie joue également un rôle notable dans l'élaboration des vaccins, ainsi que dans la lutte contre les cancers (développement incontrôlé de tumeurs formées de cellules de l'organisme, non reconnues et donc non détruites par le système immunitaire) et le SIDA...

|

Gotska Sandön, toponyme suédois signifiant littéralement « l'île de sable de Gotland », est une île de la mer Baltique dans le comté de Gotland, en Suède. L'île est très isolée, située à 38 kilomètres au nord de l'île de Fårö, une autre île juste au nord de Gotland. Elle constitue la partie émergée d'un long récif la reliant à Gotland formé par les moraines datant des dernières glaciations. La côte de Gotska Sandön est dominée par des plages et dunes tandis qu'à l'intérieur des terres s'étend une vaste forêt de pins parsemées de quelques dunes fixées formant les rares reliefs de l'île dont son point culminant avec 42 mètres d'altitude. Le climat relativement sec et le sol sablonneux ne contribuent pas au développement de la flore, plutôt pauvre hormis dans les quelques dépressions qui parviennent à conserver l'humidité, et de la faune, à l'exception de nombreux insectes rares (notamment des coléoptères), des oiseaux de mer et des phoques sur le littoral qui parviennent à s'affranchir de l'isolement de l'île plus facilement que des espèces strictement terrestres. Gotska Sandön est tout de même appréciée par les visiteurs pour son avifaune et ses mammifères marins. Les premiers hommes arrivent sur l'île peu après son émersion, au Néolithique, mais ils ne visitent l'île qu'en saison pour la chasse aux phoques. Les premiers habitants permanents s'installent au Moyen Âge, subsistant principalement grâce à la chasse aux phoques, la pêche et à l'élevage de moutons. Plus tard, elle est de nouveau exploitée en saison par les habitants de Fårö. Entre 1783 et 1857, l'île passe sous contrôle privé mais les différents propriétaires échouent les uns après les autres à établir une activité profitable. Finalement, l'État suédois rachète l'île pour y installer des phares et leurs gardiens constituent alors l'essentiel de l'habitat permanent. En parallèle, la forêt est exploitée à plusieurs reprises et l'élevage et la chasse aux phoques restent des activités importantes jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1909, l'île est partiellement protégée comme parc national, puis en totalité en 1963. Avec l'automatisation des phares, le parc national devient le seul employeur. Dans le même temps, le tourisme se développe et aujourd'hui encore, l'île est une destination appréciée des touristes estivaux avec plus de 4 000 visiteurs par an. Ceux-ci viennent profiter des vastes plages de l'île mais aussi observer la nature et le patrimoine culturel préservé. |

La flore du massif des Vosges se répartit entre un étage collinéen, un étage montagnard et un étage subalpin. L'étage collinéen s'étend jusqu'à 500 mètres d'altitude environ. Entre 500 et 1 000 mètres se situe l'étage montagnard, puis au-delà, l'étage subalpin dont le point culminant est le Grand Ballon, à 1 424 mètres. Les différentes conditions environnementales (altitude, climat, topographie, types de sol, etc.) sont à l'origine d'une végétation variée. Du fait de l'orientation nord-sud de la zone montagneuse, il existe un contraste marqué entre l'est et l'ouest, les vents d'ouest apportant les précipitations qui tombent en abondance sur le versant lorrain et les sommets, alors que le versant alsacien est plus sec. Le massif vosgien est recouvert de forêts à 60 %. À moins de 500 mètres d'altitude, la forêt est de type chênaie-hêtraie. Entre 500 et 1 000 mètres, la chênaie-hêtraie cède la place à la hêtraie-sapinière. Au-delà de 1 000 mètres, le sapin disparaît et laisse la place à la hêtraie d'altitude, composée d'arbres de plus en plus chétifs à mesure qu'on gagne en altitude, et qui finit par être remplacée, à partir de 1 200 mètres environ, par des landes ou alpages appelés localement « hautes chaumes ». |

La Roche-aux-Fées est un dolmen en forme d'allée couverte situé dans la commune d'Essé, dans le département français d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne. Son nom vient d'une légende prétendant que les pierres auraient été apportées par des fées, légende souvent à l'origine du nom de « roche aux fées » donné à des dolmens ou allées couvertes. Le dolmen est composé de plus d'une quarantaine de pierres formant un couloir quatre fois plus long que large. Son orientation nord-nord-ouest – sud-sud-est est telle que le soleil se lève dans l'alignement de celui-ci lors du solstice d'hiver. C'est un des mille premiers monuments historiques classés en France et un des quatre situés à l'époque en Ille-et-Vilaine. |

L’Échange (Changeling) est un film dramatique américain réalisé par Clint Eastwood et écrit par Joseph Michael Straczynski, sorti en 2008. Inspiré de faits réels qui se sont déroulés en 1928 à Los Angeles, il raconte l’histoire d’une mère, interprétée par Angelina Jolie, dont le fils est enlevé et qui est confrontée à la corruption des autorités de la ville. L’Échange traite aussi de l’impuissance de la femme et de la violence faite aux enfants. Après avoir pris connaissance de cette affaire au Los Angeles City Hall, Straczynski passe une année de recherche sur les faits historiques ; il a d’ailleurs déclaré que 95 % du script proviennent de près de 6 000 pages de documentation. La plupart des rôles sont d’ailleurs inspirés de personnes réelles. C’est la première version de son script qui est choisie pour le tournage. Pour Straczynski, il s’agit de son premier scénario adapté au cinéma, après des créations pour la télévision. Lors de la préproduction du film, Ron Howard est d’abord pressenti pour la réalisation du film mais d’autres projets l’empêchent de travailler sur ce tournage et Clint Eastwood le remplace. Howard et Imagine Entertainment collaborent avec Brian Grazer pour produire le film aux côtés de la Malpaso Productions, alors qu’Universal Pictures finance et distribue le film. Plusieurs acteurs se présentent pour le film, mais Clint Eastwood choisit Angelina Jolie pour son visage car il lui semble correspondre à la période du film. La distribution comprend également John Malkovich, Jeffrey Donovan, Jason Butler Harner, Michael Kelly et Amy Ryan. Le tournage débute le à Los Angeles et se termine en décembre de la même année. |

L’affaire Louis Mailloux est une série d’événements violents assimilés à une jacquerie ayant secoué la ville de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, en . La loi 87, votée en 1871, vise à réformer le système d’éducation public de la province, en abolissant entre autres les écoles confessionnelles et améliorant le financement. Cette loi cause la Question des écoles du Nouveau-Brunswick qui, durant quatre ans, occasionne de nombreux problèmes politiques dans la province et dans le reste du Canada. Caraquet devient l’une des villes ayant la plus forte opposition. La situation précaire d’une partie de la population, exacerbée par le contrôle d’une minorité de marchands anglophones, dégénère en janvier 1875. Plusieurs émeutes et manifestations, liées ou non entre elles et à la question scolaire, ont lieu. La police intervient à l’aide d’une milice et est plus tard rejointe par l’armée. Le 27 janvier, une fusillade a lieu dans la maison d’André Albert. Deux personnes, John Gifford et Louis Mailloux, y trouvent la mort… |

La 26e édition de WrestleMania est une manifestation de catch (lutte professionnelle) télédiffusée et visible uniquement en paiement à la séance. L'événement, produit par la World Wrestling Entertainment (WWE), a eu lieu le à l’University of Phoenix Stadium de la ville de Glendale, en Arizona. Shawn Michaels, Triple H, John Cena, The Undertaker et Batista sont les vedettes de l'affiche officielle. L'événement, qui était le premier WrestleMania à se dérouler en Arizona et le troisième à se tenir à ciel ouvert, a mis en vedette des lutteurs des divisions Raw et SmackDown, créées en 2002 lors de la séparation du personnel de la WWE en deux promotions distinctes. WrestleMania XXVI fut la troisième plus coûteuse édition de WrestleMania, après la vingt-quatrième et la vingt-cinquième. Dix matchs, dont trois mettant en jeu les titres de la fédération, ont été programmés. Chacun d'entre eux est déterminé par des storylines rédigées par les scénaristes de la WWE ; soit par des rivalités survenues avant le pay-per-view, soit par des matchs de qualification en cas de rencontre pour un championnat. Le match principal ou main-event de la soirée est un Streak vs Career match, sans disqualification ni décompte extérieur, match où la série d'invincibilité de L'Undertaker était en jeu ainsi que la carrière de Shawn Michaels. La rencontre pour le championnat de la WWE oppose Batista à John Cena dans un match simple. La rencontre pour le championnat du monde Poids-Lourds de la WWE opposant deux anciens équipiers Edge à Chris Jericho dans un match simple. Enfin, Rey Mysterio affronte CM Punk dans un match où si Punk gagne, Mysterio rejoint la Straight-Edge Society (S.E.S.). 72 219 personnes ont réservé leur place pour assister au spectacle, tandis que 885 000 personnes ont suivi les rencontres en paiement à la séance, ou pay-per-view. |

Adalbéron de Reims, né vers 925 et mort à Reims le , est le trente-neuvième archevêque de Reims de 969 à 989. Homme de lettres et de sciences, Adalbéron est nommé archevêque de Reims par le roi Lothaire pour imposer une série de réformes religieuses dans cette province ecclésiastique. Il commence par appeler à la tête de son école épiscopale Gerbert d'Aurillac, l'un des plus grands savants de son temps. Natif d'une famille lotharingienne, Adalbéron aspire au retour en Occident d'un vaste empire, qui serait dirigé par les Ottoniens. Après les attaques répétées du roi Lothaire contre Otton II pour récupérer la Lotharingie, Adalbéron se détourne du roi des Francs et se rapproche de l'empereur germanique. Accusé de trahison par Lothaire puis par son fils Louis V, il est convoqué à Compiègne pour y être jugé (986-987). Sauvé par les morts successives des deux souverains, le prélat reçoit le soutien du duc des Francs Hugues Capet, qu'il sacre roi probablement à Noyon en . Pensant à tort qu'Hugues Capet deviendrait un serviteur de l'Empire, Adalbéron est ainsi le principal artisan de l'accession au trône de la famille capétienne. À sa mort en 989, dans un contexte de crise (prise de Laon par Charles de Lorraine), le siège rémois échoit à Arnoul, un fils illégitime de Lothaire, plutôt qu'à Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Royan (prononcer [rwa.jɑ̃]), en saintongeais Roéyan, est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Royannais et les Royannaises. Elle est la principale ville de la Côte de Beauté. La ville de 18 202 habitants, au cœur d’une aire urbaine estimée à 40 707 habitants, est une station balnéaire dans l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Son territoire comporte cinq plages, un port de plaisance et un port de pêche. Royan a connu plusieurs sièges et destructions. Après les invasions germaniques (Wisigoths notamment), puis les attaques Vikings, Royan, petit port de pêche, est le siège de plusieurs prieurés pendant le Moyen Âge. Sous domination anglaise pendant la guerre de Cent Ans, la cité devient une place forte protestante, assiégée et détruite par Louis XIII. Ce n’est qu’après la Révolution que Royan se développe grâce à ses bains de mer et acquiert une grande renommée au XIXe siècle. Elle accueille de nombreux artistes pendant les Années Folles. Détruite par des bombardements alliés en 1945, la ville est déclarée Laboratoire de recherche sur l’urbanisme et possède depuis un patrimoine architectural représentatif des années 1950 (architecture moderniste). La commune a retrouvé sa vocation touristique et compte 90 000 habitants en pleine saison. |

La ligne 13 du métro de Paris est l'une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Elle est issue de la fusion entre la ligne B du réseau Nord-Sud et l'ancienne ligne 14 de la CMP. Sa création était destinée à remplacer une ligne nord-sud du RER, prévue au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne de 1965 et jamais réalisée. Elle relie à travers l'ouest de Paris des communes de banlieue : Saint-Denis, Asnières et Gennevilliers au nord, à Châtillon et Montrouge au sud. C'est la ligne la plus longue du réseau parisien avec 24,3 kilomètres, compte tenu de ses deux branches. Elle transportait cent-dix millions de voyageurs par an en 2004, soit jusqu'à 540 000 voyageurs par jour de semaine et 20 000 voyageurs par sens à chaque heure de pointe. Le trafic annuel devrait croître de dix millions de voyageurs après l'ouverture des deux nouvelles stations de la branche Asnières le . Son exploitation en deux branches au nord (d'où un bassin de population deux fois plus grand), sa grande longueur, son importante extension en banlieue, ainsi que l'important développement économique de certains secteurs desservis, ont provoqué une saturation progressive devenue aujourd'hui critique. La ligne 13, surtout sur le tronçon avoisinant la gare Saint-Lazare, est devenue la plus saturée du réseau. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Daniel Day-Lewis, né le à Londres, est un acteur irlando-britannique. Il est connu pour des interprétations marquantes et variées (aristocrate, petit voyou, marginal, homosexuel ou criminel) chez des réalisateurs tels que Martin Scorsese, Steven Spielberg, Stephen Frears, Jim Sheridan ou encore James Ivory. Il est aussi réputé pour être l'un des acteurs les plus sélectifs, avec seulement cinq films entre 1998 et 2010. Adepte de la « méthode », Day-Lewis se réclame de l'Actors Studio. Il est par ailleurs célèbre pour la dévotion complète, extrême et constante qu'il accorde à ses personnages, les longues recherches qu'il entreprend et l'important temps de préparation qu'il exige pour chacun de ses rôles. Son interprétation de Christy Brown dans My Left Foot (1989) lui a valu l'Oscar et le BAFTA du meilleur acteur, et il remporte également l'Oscar, le BAFTA, le Golden Globe et le Screen Actors Guild Award pour ses rôles de Daniel Plainview dans There Will Be Blood (2007) et d'Abraham Lincoln dans le film éponyme (2012). Cela en fait l'un des acteurs les plus récompensés du cinéma contemporain, avec Jack Nicholson, Tom Hanks, Meryl Streep ou encore Sean Penn. Il est par ailleurs l'unique comédien à avoir obtenu trois Oscars du meilleur acteur ce qui en fait la personnalité la plus primée de l'histoire des Oscars après Katharine Hepburn, lauréate de quatre statuettes pour la meilleure actrice.

|

|

Les Lip, l'imagination au pouvoir est un film documentaire français réalisé par Christian Rouaud, et sorti au cinéma en 2007. Il revient sur la grève ouvrière la plus emblématique de l’après Mai 68, la grève de l'usine Lip de Besançon (Doubs). On y découvre le déroulement de cette lutte d'un nouveau genre, à travers les témoignages des principaux protagonistes de l'époque ainsi qu'avec des images d'archive. Le premier exemple d'autogestion en entreprise avec notamment la reprise du travail des employés à leur propre compte et la vente sauvage de montres, la marche Lip, qui réunit plus de 100 000 personnes dans la capitale comtoise, ou des slogans mythiques tels que « c'est pas des murs, l'usine, c'est d'abord des travailleurs » après la prise de Lip par les forces de l'ordre y sont expliqués sur un ton historique, social et politique. |

Mira est un film dramatique belgo-néerlandais de Fons Rademakers sorti en 1971 sur un scénario de Hugo Claus et de Magda Reypens avec Willeke van Ammelrooy et Jan Decleir dans les rôles principaux. L'histoire est basée sur le roman Le Déclin du Waterhoek (titre original néerlandais : De teleurgang van den Waterhoek) de Stijn Streuvels. Le film annonce l'éclosion d'un cinéma flamand, principalement basé sur l'adaptation d'œuvres de grands écrivains flamands. Comme Le Conscrit (1974), d'après le roman De loteling d'Hendrik Conscience, et Pallieter (1976), d'après le roman homonyme de Félix Timmermans. Hugo Claus, veut faire vite, afin d'honorer Stijn Streuvels (1871-1969). Il décide que le film doit sortir l'année du centenaire de la naissance de Stijn Streuvels, soit en 1971. Alors que le réalisateur souhaite une collaboration avec le romancier, celle-ci devient impossible après le décès de celui-ci — âgé de 98 ans à l'époque — en 1969. Le film raconte l'histoire de Waterhoek, un hameau isolé au bord de l'Escaut. Suite à la venue d'un ingénieur chargé de la construction d'un pont, certains habitants craignent de perdre leur quiétude pour certains, leur emploi pour d'autres, comme le passeur d'eau. Mira, une séduisante villageoise sauvageonne, hésite entre l'amour que lui portent deux hommes, Lander et l'ingénieur Maurice. |

Call Me by Your Name ou Appelle-moi par ton nom au Canada francophone est un film dramatico-romantique réalisé par Luca Guadagnino, sorti en 2017. Le scénario, de James Ivory, est adapté du roman américain du même titre d'André Aciman (publié en français en 2008 sous le titre Plus tard ou jamais). Ultime volet de la « Trilogie du Désir » de Luca Guadagnino, après Amore (2009) et A Bigger Splash (2015), l'action de Call Me by Your Name se déroule en 1983, en Italie du Nord où Elio, jeune Italo-Américain de 17 ans (interprété par Timothée Chalamet), et Oliver (interprété par Armie Hammer), un étudiant américain de 24 ans venu assister dans ses recherches le père d'Elio, vivent une histoire d'amour le temps d'un été. Michael Stuhlbarg, Amira Casar et Esther Garrel interprètent les personnages secondaires. À sa sortie, Call Me by Your Name rencontre un grand succès auprès de la critique et du public. Le film obtient de nombreuses distinctions, dont trois nominations aux Golden Globes, quatre nominations aux BAFTA et aux Oscars. James Ivory, quant à lui, remporte l'Oscar 2018 du meilleur scénario adapté. Luca Guadagnino souhaite en réaliser une ou plusieurs suites, envisageant une série de films qui conteraient l'évolution des deux personnages dans le temps en reprenant les mêmes acteurs, à l'exemple du personnage d'Antoine Doinel de François Truffaut. |

L'hymne national de la Colombie (Himno Nacional de la República de Colombia) est le chant patriotique de la Colombie, en Amérique du Sud. Ses paroles, qui proviennent du poème « Himno Patriótico » (« Hymne Patriotique ») composé par le président Rafael Núñez, furent écrites comme une ode célébrant l'indépendance de Carthagène. Par la suite, la musique fut composée par l'italien Oreste Síndici à la demande de l'acteur José Domingo Torres lors de la présidence de Rafael Núñez. La composition musicale fut présentée pour la première fois au public le dans un petit théâtre situé dans l'ancienne école publique de la Cathédrale de Bogota. La chanson, devenue très rapidement populaire, fut adoptée spontanément comme hymne national de la Colombie. La loi numéro 33 du , ratifiée par le président Marco Fidel Suárez, lui conféra son statut officiel. |

La chaîne des Cascades (Cascade Range ou Cascade Mountains en anglais) est une chaîne de montagnes s'étendant face à la côte ouest de l'Amérique du Nord, entre les États de Californie, de l'Oregon et de Washington aux États-Unis et la province de Colombie-Britannique au Canada. Elle comprend une partie de l'arc volcanique des Cascades dont les volcans mont Rainier, qui constitue le point culminant de la chaîne du haut de ses 4 392 mètres d'altitude et domine la métropole de Seattle, et mont Saint Helens qui a subi une éruption catastrophique en 1980. Cet arc volcanique, toujours actif, commence sa formation il y a 36 millions d'années à la suite de la subduction de la plaque Juan de Fuca sous la plaque nord-américaine. Les risques liés au volcanisme demeurent importants. Le fleuve Columbia constitue la principale discontinuité topographique de la chaîne, en la traversant d'est en ouest, et son bassin couvre une grande partie de ses pentes. Le relief orienté du nord au sud oppose un obstacle aux influences océaniques douces et humides venues de l'océan Pacifique. Avec l'altitude, les importantes précipitations se traduisent par des quantités de neige considérables, à l'instar du mont Baker, qui alimentent le plus grand système glaciaire des États-Unis hors Alaska. Sur le versant oriental de la chaîne, les précipitations sont beaucoup moins importantes et le climat est continental avec de plus grands écarts de températures journaliers et saisonniers. Cette différence se ressent sur la végétation composée principalement de conifères : si le Pin d'Oregon et la Pruche de l'Ouest dominent à l'ouest des crêtes, le Pin ponderosa, le Pin tordu et le Mélèze de l'Ouest sont mieux adaptés aux terrains secs à l'est. La partie septentrionale de la chaîne, les North Cascades, plus froide et au relief plus alpin modelé par de nombreux glaciers, abrite la Pruche subalpine, le Sapin blanc et le Sapin subalpin. La faune est très variée mais parfois menacée. Pour protéger cette diversité biologique et les richesses naturelles, l'essentiel de la chaîne a été protégé, en particulier au sein de quatre parcs nationaux. La chaîne est peuplée depuis au moins 11 000 ans et les Amérindiens ont développé de nombreux mythes et légendes sur les volcans. Les Européens la découvrent vers la fin du XVIIIe siècle. Son nom trouve son origine avec l'expédition Lewis et Clark, en 1806, d'après des rapides dont le site est désormais immergé dans la gorge du Columbia. Très vite, les explorations se succèdent et le commerce opposant la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson s'intensifie. Il est d'abord basé sur la traite des fourrures puis est remplacé par celui du bois. Si des aménagements sont effectués pour traverser la chaîne, les montagnes restent largement dépeuplées. Avec le développement de l'alpinisme au milieu du XIXe siècle puis du ski à l'aube du XXe siècle, des expéditions sont organisées pour gravir les plus hauts sommets. Au XXIe siècle encore, le caractère sauvage de la chaîne des Cascades lui confère un attrait touristique important. |

Uni Coopération financière est la marque de commerce des Caisses populaires acadiennes, un regroupement de caisses populaires néo-brunswickoises (Canada), présent principalement en région acadienne et dont le siège social est situé à Caraquet. Le mouvement est fondé le suite à la séparation de la New Brunswick Credit Union League en deux groupes distincts, qui elle-même découle de la popularité du mouvement d’Antigonish, initié en Nouvelle-Écosse en 1930. Le succès du mouvement s’expliquerait par la situation économique catastrophique durant la Grande Dépression, la situation minoritaire des Acadiens et l’implication de ses promoteurs, notamment Livain Chiasson, ainsi que Martin J. Légère, son premier président. Quoi qu’il en soit, la croissance soutenue du mouvement, qui a su s’adapter à l’évolution du marché et des technologies, en fait, désormais, la principale institution financière et l’un des principaux employeurs du Nouveau-Brunswick, tout en permettant à la population de s’impliquer dans le développement de son économie. Son président actuel est Camille Thériault… |

Mouriez est une commune française de la région Nord-Pas-de-Calais. Située dans le département du Pas-de-Calais, au sud-est de l'arrondissement de Montreuil, la municipalité, d'une superficie de 1 572 hectares, est la plus vaste du canton d'Hesdin. En 2007, ses 246 habitants se répartissaient sur le bourg et trois hameaux. Petit village agricole de l'Artois méridional, le bourg principal est niché au creux de l'un des vallons de l'arrière-pays de Montreuil, à sept kilomètres au sud de la ville d'Hesdin. Cette région est particulièrement réputée pour la qualité de ses sols agricoles. Au cours du Moyen Âge et de l'époque moderne, cette proximité d'Hesdin représente une chance et parfois une source de malheur pour les villages environnants. Chance, parce que la ville, grâce à son activité drapière et sa position de carrefour, devient une florissante cité. Malheur, pour les mêmes raisons de richesses et de circulation : ces terres convoitées et successivement revendiquées par de nombreuses couronnes, servent de « boulevard » à des armées prédatrices. Dès le début du XIIe siècle, les communautés villageoises de Mouriez et des paroisses voisines développent une relation de type quasi « symbiotique » avec la communauté prémontrée établie en l'abbaye de Dommartin, devenue progressivement propriétaire de la majorité des terres du plateau. En 1834, le finage de la commune s'étend tandis que sa population croît en raison de la suppression de la commune de Dommartin, après la disparition de son abbaye. L'ancien territoire de Dommartin est réparti entre les trois communes limitrophes. Deux siècles durant, la commune connaît un déclin démographique essentiellement lié à l'exode rural, avant de, semble-t-il, parvenir à l'enrayer ces dernières années. |

Le parc national de Crater Lake (en anglais : Crater Lake National Park) est un parc national américain, caractérisé par la présence en son sein du Crater Lake qui, avec ses 592 m de profondeur, est le lac le plus profond du pays. Couvrant une superficie de 741,5 km2, le parc est situé dans une zone montagneuse et boisée du sud de l'Oregon, à la jonction des comtés de Klamath, Jackson et Douglas. La région est soumise à une activité volcanique depuis plusieurs millions d'années, mais l'histoire géologique récente du parc est liée au mont Mazama, un ancien volcan de la chaîne des Cascades (Cascade Range), dont l'éruption a initié la formation du lac il y a environ 7 700 ans. Au moment de l'éruption, les premiers Amérindiens peuplent déjà la région et y vivent de la cueillette et de la chasse. Le récit de la catastrophe naturelle se transmet au fil des générations au travers d'anciennes légendes amérindiennes. Les premiers européens ne découvrent le lac qu'au milieu du XIXe siècle. C'est le que la zone est finalement élevée au rang de parc national grâce aux efforts d'un homme d'affaires du nom de William Gladstone Steel. Depuis sa création, le National Park Service est chargé de la protection de ses richesses géologiques, naturelles et culturelles, qui attirent chaque année près de 400 000 visiteurs. |

|

La Côte d'Ivoire, en forme longue République de Côte d'Ivoire (RCI), est un État situé en Afrique, dans la partie occidentale du golfe de Guinée. Elle présente sensiblement la forme d'un carré d'environ 600 kilomètres de côté. D’une superficie de 322 462 km2, elle est bordée au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Burkina Faso, à l'est par le Ghana, au sud-ouest par le Liberia, à l'ouest-nord-ouest par la Guinée et au sud par l’océan Atlantique. La population est estimée à 28 088 455 habitants en 2021. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro mais la quasi-totalité des institutions se trouvent à Abidjan, son principal centre économique. Sa langue officielle est le français, mais quelque 70 langues et dialectes sont parlés au quotidien. Sa monnaie est le franc CFA. Le pays fait partie de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation de la coopération islamique. D'abord protectorat français en 1843 puis colonie française le , le pays acquiert son indépendance le , sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République. L'économie, essentiellement axée sur l'agriculture, notamment la production de café et de cacao, connaît au cours des deux premières décennies un essor exceptionnel, faisant de la Côte d'Ivoire un pays phare en Afrique de l'Ouest. En 1990, le pays traverse, outre la crise économique survenue à la fin des années 1970, des périodes de turbulence sur les plans social et politique. Ces problèmes connaissent une exacerbation à la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993. L'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation de l'élection présidentielle qui, en 2000, porte au pouvoir Laurent Gbagbo, n’apaisent pas les tensions sociales et politiques, qui conduisent au déclenchement d'une crise politico-militaire le . Après plusieurs accords de paix, l'élection présidentielle de 2010 voit la victoire d'Alassane Ouattara face à son opposant Laurent Gbagbo. Réélu en 2015, Alassane Ouattara relance la croissance économique par une politique libérale et interventionniste tout en étant critiqué pour sa gestion de l'armée et de la justice. En 2016, une nouvelle constitution est adoptée, marquant l'avènement de la Troisième République. Cette nouvelle constitution a subi des modifications le 17 mars 2020. La Côte d'Ivoire est en voie de développement et se place en 162e position selon son indice de développement humain (IDH) en 2019. |

L’hippalectryon ou hippalektryon (en grec ancien ἱππαλεκτρυών / hippalektryốn) est une créature hybride fantastique de la Grèce antique. Sa partie antérieure est celle d'un cheval et sa partie postérieure celle d'un coq, ailes, queue et pattes comprises. Il porte un plumage jaune ou roux selon les traductions. Les mythes et légendes qui pourraient lui être rattachés restent inconnus. Cette créature peu commune apparaît sur une centaine objets d'art antique grecs, le plus ancien datant du IXe siècle av. J.-C. On le retrouve plus fréquemment au VIe siècle av. J.-C. dans la peinture sur vase ou plus rarement en sculpture, monté par un jeune cavalier désarmé. Il orne probablement quelques pièces de monnaie antiques. Au Ve siècle av. J.-C., il est mentionné par Eschyle et surtout par Aristophane qui en fait l'une de ses injures préférées. Sa fonction demeure assez mystérieuse, comme bête apotropaïque et prophylactique, il pourrait avoir été consacré à Poséidon et chargé de protéger les navires. D'autres études y voient une bête grotesque amusant les enfants, ou une simple décoration fantastique sans fonction particulière. |

La bataille de Svolder, ou bataille de Swold, est une bataille navale qui s'est déroulée en l'an 999 ou 1000 dans la mer Baltique, opposant le roi de Norvège Olaf Tryggvason à une alliance de ses ennemis. Les enjeux de la bataille concernent le processus d'unification de la Norvège en un État unique, la volonté de longue date des Danois de contrôler le pays et la diffusion du christianisme en Scandinavie. L'emplacement de la bataille n'est pas clairement établi, notamment du fait de la profonde modification des côtes de la Baltique au cours des siècles ; les historiens la situent généralement soit dans l'Øresund, soit près de l'île de Rügen. En expédition sur les côtes sud de la Baltique, Olaf, le roi de Novège, tombe dans une embuscade tendue par une alliance composée du roi de Danemark Sven à la Barbe Fourchue, du roi de Suède Olof Skötkonung et du Norvégien Éric Håkonsson, jarl de Lade. Pris par surprise, Olaf doit affronter une force largement supérieure d'au moins 70 navires avec seulement 11 navires. Arrimés les uns aux autres en une formation défensive, ses navires sont capturés l'un après l'autre jusqu'à la prise de son navire amiral, le Grand Serpent (Ormen Lange, en vieux norrois), par le jarl Éric. Olaf se jette alors à la mer, mettant fin aux combats. Après la bataille, la Norvège est confiée à la gestion des jarls de Lade, en tant que fief des rois de Danemark et de Suède. Les écrits les plus détaillés sur l'événement, les sagas royales, sont rédigés environ deux siècles après son déroulement. Historiquement peu fiables, elles offrent un récit littéraire détaillé de la bataille et des événements qui l'ont entraînée. Les sagas attribuent les causes de la bataille à la proposition malheureuse de mariage d'Olaf Tryggvason à Sigrid Storråda et à son mariage problématique avec Tyra, la sœur de Sven de Danemark. Au début de la bataille, Olaf est mis en scène injuriant les flottes danoises et suédoises à coup de bravades et d'insultes ethniques, tandis qu'il reconnaît qu'Éric Håkonsson et ses hommes sont dangereux, étant norvégiens comme lui. L'épisode le plus connu de la bataille est le bris de l'arc d'Einarr Þambarskelfir, qui annonce la défaite d'Olaf. Dans les siècles qui suivent, la description de la bataille faite par les sagas, notamment par la Heimskringla de Snorri Sturluson, inspire de nombreuses œuvres littéraires. Magnifié par ces récits, le roi Olaf devient un personnage mythique de la littérature nordique. |

Fred Astaire, de son vrai nom Frederick Austerlitz, est un acteur, compositeur de cinéma, danseur et chanteur américain. Il est né le 10 mai 1899 à Omaha dans l'état du Nébraska, et décéda le 22 juin 1987 à Los Angeles dans l'état de la Californie d'une pneumonie. Il a joué dans de nombreux films et comédies musicales où il s'est distingué par ses talents de danseurs. Il a gagné un Oscar d'honneur pour son talent artistique unique, et sa contribution à l'association de l'image et de la musique. Lire l'article |

Deinonychus est un genre fossile de dinosaures carnivores de la famille des Dromaeosauridae, dont une seule espèce est connue, Deinonychus antirrhopus. Ce dinosaure long d'approximativement 3,40 mètres a vécu au Crétacé inférieur, entre environ 115 et 108 millions d'années (du milieu de l'Aptien au début de l'Albien). Ses fossiles ont été découverts dans les États américains du Montana, du Wyoming, de l'Utah et de l'Oklahoma, dans les roches des formations de Cloverly et d'Antlers. Des dents qui pourraient appartenir au genre Deinonychus ont été trouvées beaucoup plus à l'est dans le Maryland. L'étude de Deinonychus par le paléontologue John Ostrom à la fin des années 1960 a révolutionné la façon de penser des scientifiques sur les dinosaures, conduisant à la « renaissance des dinosaures » et rallumant le débat pour savoir si les dinosaures étaient des animaux à sang chaud ou à sang froid. Avant cette étude, la conception populaire faisait des dinosaures des sortes de reptiles géants peinant à se déplacer. Ostrom a remarqué que Deinonychus avait un corps petit et harmonieux, à la posture horizontale, à la colonne vertébrale ressemblant à celle des ratites et surtout ayant aux pattes arrière de grandes griffes comme les rapaces, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un prédateur actif et agile. Le nom du genre, du grec ancien δεινός, deinós, « terrible », et ὄνυξ, ónyx, « griffe », qui signifie littéralement « griffe terrible », fait référence à l'inhabituellement longue griffe en forme de faucille trouvée sur le deuxième orteil de chaque patte arrière. Le fossile catalogué YPM 5205 possède cette grande griffe fortement courbée. Les archosauriens actuels ont un étui corné qui s'étend sur toute la longueur de l'os. Ostrom a étudié les griffes de crocodiles et d'oiseaux et reconstruit de là les griffes de YPM 5205 qui devaient mesurer plus de 12 cm de long. L'épithète spécifique antirrhopus, qui signifie « contrepoids », renvoie à l'idée que se faisait Ostrom du rôle de la queue. Comme chez d'autres droméosauridés, les vertèbres de la queue ont une série de tendons ossifiés et de processus osseux très allongés. Ces caractéristiques semblaient faire jouer à la queue un rôle de contrepoids raide, mais un fossile de Velociraptor mongoliensis (IGM 100/986) très étroitement apparenté au Deinonychus avait une queue courbée latéralement en forme de « S ». Ceci suggère que sa queue pouvait se plier latéralement avec un grand degré de flexibilité. Dans les formations de Cloverly et d'Antlers, les restes de Deinonychus ont été retrouvés étroitement liés à ceux de l'ornithopode Tenontosaurus. Par ailleurs, des dents de Deinonychus ont été découvertes avec des fossiles de Tenontosaurus, ce qui signifie que ce dernier était, soit chassé, soit charogné par Deinonychus. |

Disneyland, ou officiellement Disneyland Park, est un parc à thèmes situé dans la ville d'Anaheim, en Californie, aux États-Unis. Il est le seul « royaume enchanté » conçu et vu par Walt Disney et a été inauguré le . Il fut construit en un peu plus d'un an par les équipes de Walt Disney Imagineering. Walt Disney dut pour le construire emprunter de l'argent en partie à ABC en échange de la production de la fameuse série Disneyland nommée par la suite Wonderful World of Walt Disney. Le parc a été construit sur une ancienne orangeraie d'Anaheim de 730 000 m2 (73 hectares), dans le comté d'Orange, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles. Seuls 340 000 m2 (34 ha) constituent le parc proprement dit. Le parc est surnommé « L'endroit le plus joyeux du monde » (Happiest Place on Earth). Le parc fait partie du complexe Disneyland Resort qui comprend aussi un autre parc, Disney California Adventure, plusieurs hôtels et une zone commerciale. |

La loi allemande des pleins pouvoirs de 1933, également connue sous le nom de loi d'habilitation ou sous sa dénomination officielle de Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933 (Loi du 24 mars 1933 de réparation de la détresse du peuple et du Reich), est une loi allemande qui donna à Adolf Hitler le droit de gouverner par décret, c'est-à-dire de promulguer des textes à portée législative sans approbation parlementaire. La loi des pleins pouvoirs fut adoptée, le 23 mars, par le Reichstag, par 444 votes pour et 94 votes contre. Promulguée le lendemain pour une période renouvelable de quatre ans, elle resta en vigueur jusqu'à la chute du régime nazi, en mai 1945. Après la Reichstagsbrandverordnung (« décret sur l'incendie du Reichstag »), elle constitua la deuxième étape législative de la Gleichschaltung (« mise au pas »), qui déboucha sur l'instauration du système totalitaire nazi. |

|

Milton Friedman est un économiste américain né le à New York et décédé le à San Francisco considéré comme l’un des économistes les plus influents du XXe siècle. Titulaire du Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel de l’année 1976, il fut un ardent défenseur du libéralisme. Homme actif tant au point de vue théorique que pratique ; il fut à l’origine du courant monétariste et le fondateur de l’École monétariste de Chicago mais aussi commentateur politique et essayiste à succès. Deux œuvres ont particulièrement touché le grand public : son livre publié en 1962 Capitalisme et liberté et sa série d’interventions télévisées réalisées en 1980 Free to Choose. Dans Capitalisme et liberté il explique sa théorie selon laquelle la réduction du rôle de l’État dans une économie de marché est le seul moyen d’atteindre la liberté politique et économique. Plus tard, dans La liberté du choix (1980), Friedman cherche à démontrer la supériorité du libéralisme sur les autres systèmes économiques. |