| Association d'Antarès | |

Association d'Antarès | |

| Données d’observation (Époque J2000) | |

|---|---|

| Constellation | Scorpion |

| Ascension droite (α) | 16h 15m 00s |

| Déclinaison (δ) | −24° 00′ 00″ |

| Dimensions apparentes (V) | 8° |

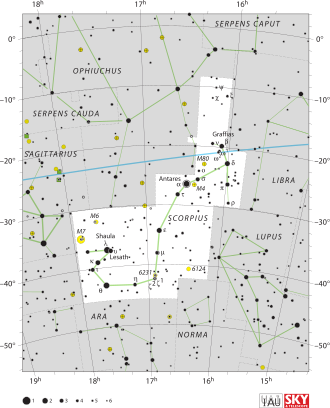

Localisation dans la constellation : Scorpion | |

| Astrométrie | |

| Distance | 184 al (56,4 pc) |

| Caractéristiques physiques | |

| Type d'objet | Association stellaire |

| Âge | 5 × 106 a |

| Découverte | |

| Désignation(s) | Cr 302, Scorpius OB2 |

| Liste des objets célestes | |

| modifier |

|

L'association d'Antares, également connue sous le nom d'association du Haut-Scorpion ou sous l'acronyme Cr 302, est une association stellaire brillante située en direction de la constellation du Scorpion.

L'association est composée du groupe d'étoiles qui forme la tête du Scorpion, coïncidant donc avec sa partie la plus septentrionale. L'écliptique transite dans sa direction, il est donc pratiquement impossible de l'observer en novembre en raison de la présence du Soleil. Ses étoiles sont pour la plupart de deuxième magnitude, et elle est donc clairement visible même depuis les zones urbaines, bien qu'aux hautes latitudes nordiques elle apparaisse bas sur l'horizon, et au-delà du cercle polaire arctique elle reste toujours invisible.

Caractéristiques

L'association fait partie de la vaste association Scorpion-Centaure, l'association OB la plus proche de notre système solaire. La partie d'Antares également connue sous le nom de Haut-Scorpion (Upper Scorpius, abrégé US) est la partie la plus jeune du groupe, avec un âge estimé à environ 5 Ma.

Elle contient environ 120 composants stellaires massifs dispersés sur une région de 35 parsecs, située à environ 145 pc (∼473 al) du Soleil. La classe spectrale de ces composants varie entre B0,5 et G5 et la plupart d'entre eux se situent sur la séquence principale, bien que certaines étoiles aient évolué vers la phase supergéante, parmi lesquelles se distingue Antarès. Malgré le jeune âge du groupe, il n'y a pas de phénomènes de formation d'étoiles dans la région, qui sont plutôt actifs dans le nuage adjacent de Rho Ophiuchi[1]. Les composants originaux, plus massifs, ont déjà terminé leur cycle de vie et ont déjà explosé en supernovae. Parmi ceux-ci, le plus massif était probablement l'ancêtre du pulsar PSR J1932+1059, qui a explosé il y a environ 1,5 Ma, et dont la masse originale devait être d'environ 50 M☉. Bien qu'il ait été supposé que cette étoile était la plus grande compagne de l'étoile en fuite ζ Ophiuchi[2], des mesures ultérieures suggèrent qu'il s'agit de deux étoiles séparées depuis leur origine[3].

En plus des étoiles de grande masse, plusieurs centaines d’étoiles de faible et moyenne masse ont été découvertes, ainsi que quelques étoiles T Tauri. Certaines de ces étoiles ne sont cependant pas physiquement liées à l’association, mais font partie de la région de formation d’étoiles de Rho Ophiuchi. Parmi les étoiles de faible masse, une partie pourrait être des naines brunes : leur masse est en effet comprise entre 0,3 et 0,007 M☉, et une douzaine d'entre elles ont une masse égale ou inférieure à 15 masses de Jupiter[4].

Autour de ce groupe se trouvent plusieurs voiles nébuleux, observables notamment dans le secteur sud-ouest et connus sous les noms de Sh2-1 et Sh2-7, ainsi que plusieurs nébuleuses par réflexion situés dans la région la plus au nord . Leur visibilité est donnée par la proximité des étoiles bleues massives, qui les illuminent en leur faisant prendre une couleur bleutée.

Liens externes

- (en) Association d'Antarès sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

Bibliographie

- (it) A. De Blasi, Le stelle: nascita, evoluzione e morte, Bologna, CLUEB, (ISBN 88-491-1832-5)

Carte céleste

- (en) Tirion, Rappaport, Lovi, Uranometria 2000.0 - Volume I - The Northern Hemisphere to -6°, Richmond, Virginie, USA, Willmann-Bell, inc, (ISBN 0-943396-14-X)

- (en) Tirion, Sinnott, Sky Atlas 2000.0 - Second Edition, Cambridge, USA, Cambridge University Press, (ISBN 0-933346-90-5)

- (en) Tirion, The Cambridge Star Atlas 2000.0, Cambridge, USA, Cambridge University Press, , 3e éd. (ISBN 0-521-80084-6, lire en ligne)

Articles connexes

Notes et références

- ↑ (en) P. T. de Zeeuw, R. Hoogerwerf, J. H. J. de Bruijne et A. G. A. Brown, « A HIPPARCOS Census of the Nearby OB Associations », The Astronomical Journal, vol. 117, no 1, , p. 354–399 (ISSN 0004-6256, DOI 10.1086/300682, lire en ligne, consulté le )

- ↑ R. Hoogerwerf, J. H. J. de Bruijne et P. T. de Zeeuw, « On the origin of the O and B-type stars with high velocities. II. Runaway stars and pulsars ejected from the nearby young stellar groups », Astronomy and Astrophysics, vol. 365, , p. 49–77 (ISSN 0004-6361, DOI 10.1051/0004-6361:20000014, lire en ligne, consulté le )

- ↑ S. Chatterjee, J. M. Cordes, W. H. T. Vlemmings et Z. Arzoumanian, « Pulsar Parallaxes at 5 GHz with the Very Long Baseline Array », The Astrophysical Journal, vol. 604, , p. 339–345 (ISSN 0004-637X, DOI 10.1086/381748, lire en ligne, consulté le )

- ↑ N. Lodieu, N. C. Hambly, R. F. Jameson et S. T. Hodgkin, « New brown dwarfs in Upper Sco using UKIDSS Galactic Cluster Survey science verification data », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 374, , p. 372–384 (ISSN 0035-8711, DOI 10.1111/j.1365-2966.2006.11151.x, lire en ligne, consulté le )