Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

L'Aviation royale du Canada ou ARC (en anglais : Royal Canadian Air Force), anciennement connue sous le nom de Commandement aérien des Forces canadiennes, est l'un des sept commandements des Forces canadiennes. Il est responsable des opérations aériennes qui se déroulent au Canada et à l'étranger. Les unités opérationnelles de l'ARC font partie de la 1re Division aérienne du Canada qui se divise en treize escadres réparties sur l'ensemble du territoire canadien. L'ARC est responsable de la région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). La Force aérienne du Canada a été créée en 1920. Elle devint officiellement l’Aviation royale du Canada en 1924. Avant 1920, des Canadiens servaient avec le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service britanniques. Le Corps d’aviation canadien fut la première tentative de créer une force aérienne au Canada en 1914, mais il cessa d’exister en 1915. L’Aviation royale du Canada fut unifiée avec la Marine royale canadienne et l’Armée canadienne sous une structure unifiée, les Forces canadiennes, en 1968. À ce moment, les éléments aériens furent placés sous différents commandements, avant d’être regroupés sous le Commandement aérien en 1975. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Memphis (en arabe منف) était la capitale du premier nome de Basse-Égypte. Ses vestiges se situent près des villes de Mit-Rahineh et d'Helwan, au sud du Caire. La légende, rapportée par Manéthon, raconte que Memphis fut fondée par le roi Ménès vers -3000. Capitale de l’Égypte durant tout l’Ancien Empire, elle est restée une cité importante tout au long de l'histoire égyptienne, placée sous la protection du dieu Ptah, le patron des artisans dont le temple était l’Hout-ka-Ptah (le « château du ka de Ptah »). C'est de ce terme, qualifiant la maison du dieu, que serait dérivé en grec le mot aegyptus (Αἴγυπτος) prototype du nom du pays en latin. La ville occupe une place stratégique à l’entrée du delta du Nil et de ce fait regorge d’ateliers et de manufactures, notamment d’armes qui étaient conservées dans de grands arsenaux non loin du port principal de la ville, le Perou Nefer, dont les textes du Nouvel Empire vantent l’activité fébrile... |

Harlem est un quartier du nord de l'arrondissement de Manhattan, dans la ville de New York, aux États-Unis. Il se situe entre le nord de la 96e rue et Washington Heights. Toutefois, l'espace est officieusement délimité par la 110e rue au sud et par la 155e rue au nord. Harlem a joué un rôle majeur tout au long de l'histoire de Big Apple : au début du XXe siècle, le mouvement de la Renaissance de Harlem fit de New York le principal foyer de la culture afro-américaine ; par la suite, le quartier devint l'un des centres de la lutte pour l'égalité des droits civiques, étant donné que Harlem a longtemps été et demeure encore aujourd'hui un lieu où se concentrent les Afro-Américains.

|

Sigyn est, dans la mythologie nordique, une déesse, femme de Loki et mère de Nari ou Narfi. Elle est mentionnée brièvement dans les sources islandaises : l'Edda Poétique, compilée au XIIIe siècle à partir de sources plus anciennes, et l'Edda de Snorri, écrite au XIIIe siècle. Sigyn n'est associée qu'au seul mythe du châtiment de Loki où, en femme fidèle, elle récupère dans un récipient le venin de serpent qui goutte sur le visage de son mari enchaîné, dans le but d'alléger ses souffrances. Sigyn est représentée sur la croix de Gosforth, datée du Xe siècle, et sa plus ancienne mention provient du poème scaldique Haustlǫng, du IXe siècle, et préservé dans l'Edda de Snorri, ce qui suggère qu'il s'agit d'une déesse germanique ancienne, et non d'une création récente. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings |

Le TER Alsace est le réseau de trains régionaux (TER) de la région Alsace, exploité principalement par la SNCF. Le Conseil régional d'Alsace est l'autorité organisatrice du réseau depuis 1998. Les dessertes ferroviaires sont complétées par des dessertes routières assurées par autocar, le plus souvent en suivant le tracé d'anciennes lignes ferroviaires neutralisées ou déclassées. L'Alsace est une des six régions à avoir expérimenté le transfert de l'organisation et du financement des transports régionaux à partir de 1998, avant que cela ne soit généralisé en 2002. Avec l’arrivée du TGV Est en 2007, le réseau a subi un important remaniement pour s'adapter aux nouvelles dessertes. La même adaptation a eu lieu pour la mise en service du TGV Rhin-Rhône en 2011. Ces changements ont permis une croissance de 206 % de la fréquentation depuis 1997, atteignant 75 000 voyageurs par jour fin 2012. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

|

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne |

Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |

Æthelred ou Ethelred est roi du Wessex de 865 à sa mort, en 871. Il est parfois appelé Æthelred Ier pour le distinguer du roi d'Angleterre Æthelred le Malavisé. Quatrième fils du roi Æthelwulf, Æthelred succède à son frère aîné Æthelberht sur le trône. Son bref règne est principalement marqué par la lutte contre les Vikings de la Grande Armée, qui envahissent le Wessex en 870. Æthelred et son frère cadet Alfred sont vaincus à la bataille de Reading en , mais ils remportent la bataille d'Ashdown quatre jours plus tard. Deux autres défaites s'ensuivent pour les Anglais, à Basing fin janvier et à Meretun deux mois plus tard. Æthelred collabore par ailleurs avec le royaume voisin de Mercie, sur lequel règne son beau-frère Burgred, en alignant ses monnaies sur les siennes. C'est la première frappe monétaire commune à tout le sud de l'Angleterre. Æthelred meurt peu après le jour de Pâques de l'an 871, alors qu'il n'a pas trente ans, et il est enterré à Wimborne Minster, dans le Dorset. Bien qu'il laisse deux fils, Æthelhelm et Æthelwold, c'est Alfred qui lui succède en raison de leur jeune âge. Æthelwold tente de s'emparer du pouvoir après la mort d'Alfred, en 899, mais il échoue et le trône se transmet par la suite parmi les descendants d'Alfred. La lignée d'Æthelred se poursuit au moins jusqu'au début du XIe siècle. |

Mickey Mouse, symbole de la Walt Disney Company, est l’un des plus importants personnages de l’univers Disney. Ambassadeur de la marque, il est présent dans la plupart des secteurs d’activité de la société, que ce soit l’animation, la télévision, les parcs d’attractions ou les produits de consommation. Mickey est utilisé comme un vecteur de communication et ses qualités doivent respecter la morale prônée par « Disney », que ce soit par Walt et l’entreprise elle-même. Mickey Mouse est connu et reconnu dans le monde entier, son célèbre profil formé de trois cercles étant devenu indissociable de la marque Disney. Mickey Mouse est à l’origine un personnage de dessin animé, créé en 1928, après que Walt Disney ait dû laisser son premier personnage, Oswald le lapin chanceux, à son producteur. |

L'Attaque des Titans (進撃の巨人, Shingeki no Kyojin, litt. Le Géant assaillant, souvent abrégé SnK), aussi connu sous le titre anglais Attack on Titan, est un shōnen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié entre et dans le magazine Bessatsu Shōnen Magazine puis compilé en trente-quatre volumes reliés par l’éditeur Kōdansha. La version française est publiée en intégralité par Pika Édition dans la collection seinen entre et . L’histoire tourne autour du personnage d’Eren Jäger dans un monde où l’humanité vit entourée d’immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les Titans. Le récit raconte le combat mené par l’humanité pour reconquérir son territoire, en éclaircissant les mystères liés à l’apparition des Titans, du monde extérieur et des évènements précédant la construction des murs. Une adaptation en série télévisée d’animation de vingt-cinq épisodes produite par Wit Studio est diffusée initialement entre avril et sur la chaîne MBS au Japon. Une deuxième saison de douze épisodes est diffusée entre avril et . Une troisième saison de vingt-deux épisodes, divisée en deux parties, est diffusée entre et sur NHK General TV. Une quatrième et dernière saison, divisée en trois parties, est produite par MAPPA et diffusée de à sur NHK General TV pour la première partie, de à pour la deuxième partie, et la troisième partie composée de deux épisodes spéciaux est diffusée entre et . La version originale sous-titrée en français est initialement diffusée et distribuée en simultané par Wakanim puis Crunchyroll en streaming et téléchargement légal, puis éditée par @Anime en DVD et Blu-ray. Des original video animation sont commercialisés au format DVD avec des éditions limitées du manga, et un film live en deux parties est diffusé lors de l’été 2015. Des adaptations en jeux vidéo, light novels et séries dérivées ont également vu le jour. La série est un succès commercial à l’échelle mondiale, avec un tirage total s’élevant à plus de 140 millions d’exemplaires en , ce qui classe l'œuvre parmi les séries de mangas les plus vendues. L’adaptation en anime a notamment permis une large popularisation de l’œuvre à l’international. L’accueil critique est également positif et loue l’atmosphère, l'intensité et le développement du récit. La série est récompensée par de nombreux prix, bien que l'interprétation politique de la série produise des controverses.

|

Le Grand Prix automobile de France 1906, officiellement dénommé Grand Prix de l'Automobile Club de France 1906, est le premier Grand Prix automobile organisé par l'Automobile Club de France (ACF). Il est créé à l'initiative de l'industrie automobile française dans le but de disposer d'une alternative aux coupes Gordon Bennett, dont le nombre de participants par pays est limité quelle que soit la taille de son industrie. La France ayant à cette époque la plus importante industrie automobile en Europe, le Grand Prix se tient sans limite de participants, de façon à mieux refléter la domination des Français en compétition automobile. Disputé au Mans les 26 et sur le circuit de la Sarthe, le tracé, d'une longueur de 103,18 km, est essentiellement composé de routes poussiéreuses mais goudronnées, sur lesquelles chaque participant va rouler à six reprises par jour ; le Grand Prix se déroulant sur deux jours, la distance de course totale est ainsi de 1 238,16 km. Au bout d'un peu moins de 12 heures et 15 minutes, l'épreuve est remportée par le Hongrois Ferenc Szisz au volant d'une Renault AK. Le célèbre pilote italien Felice Nazzaro, sur Fiat, termine deuxième devant le Français Albert Clément. Paul Baras, pilote Brasier, réalise le meilleur tour en course lors de son premier tour. Il conserve la tête de la course jusqu'au troisième tour, avant que Szisz ne s'empare de la première position, la défendant jusqu'à l'arrivée. La chaleur ayant fait fondre le goudron de la route, la course est vite rendue dangereuse et les crevaisons sont fréquentes. Néanmoins, le manufacturier de pneumatiques Michelin a conçu une jante amovible avec un pneu déjà posé, ce qui permet des échanges de roues rapides et donc d'économiser une quantité importante de temps. Cela a permis, le deuxième jour, à Nazzaro de passer devant Clément dont la Clément-Bayard 100 HP n'était pas équipée du système, contrairement à la Fiat 130 HP Corsa de Nazzaro. |

L’équipe de France de rugby à XV en tournée en 1958 est la première équipe de rugby à XV représentant la France à se déplacer dans l’hémisphère Sud dans une nation du Commonwealth. Elle effectue une tournée en Afrique du Sud en 1958 et termine invaincue en test match avec une victoire et un match nul. Les Springboks — surnom de l’équipe d’Afrique du Sud — affrontent les Français dans une série historique pour les Bleus — surnom de l’équipe française — pourtant handicapés par plusieurs absences. Lors du premier test match, la sélection française obtient un match nul 3-3. La tournée est un succès complet car le , l’équipe de France remporte sa première victoire par 9-5 face aux Springboks lors du second test match à l’Ellis Park de Johannesburg, sous la conduite de Lucien Mias, le Docteur Pack. L’équipe de France démontre alors qu’elle peut rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Ces bons résultats préfigurent les succès à venir dans le Tournoi des cinq nations. |

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

Madonna est le premier album de l'artiste américaine Madonna sorti le sous le label Sire Records. Il est ré-édité en 1985 sur le marché européen et renommé Madonna – The First Album. Tout commence en 1982, alors qu'elle commence à se lancer dans une carrière de chanteuse à New York, elle rencontre Seymour Stein, le président de Sire, qui lui fait signer un contrat après l'écoute de son single Everybody. Le succès de ce single encourage Sire à signer un contrat pour l'enregistrement d'un album. Pour la production, Madonna choisit de travailler avec Reggie Lucas, un producteur de Warner Records. Cependant, elle n'est pas satisfaite du résultat et est en désaccord avec les techniques de production de Lucas, elle décide donc de demander de l'aide supplémentaire pour la production. Madonna demande donc à son petit ami de l'époque, John Benitez, de l'aider à finir l'album. Benitez remixe de nombreuses pistes et produit Holiday. L'ensemble de Madonna est dissonant et ressemble à une forme de disco synthétique rythmé, utilisant quelques-unes des nouvelles technologies de l'époque comme le LinnDrum, le Taurus ou le synthétiseur Oberheim OB-X. Madonna chante dans un timbre vocal de jeune fille joviale et parle de l'amour et des relations amoureuses... Autres bons articles du portail des années 1980

|

Céline Dion (née à Charlemagne, Québec le ) est une chanteuse canadienne. Québécoise francophone, elle commence sa carrière dans les années 1980 et en 1990 enregistre son premier album en anglais, Unison, qui lui permet de se faire connaître aux États-Unis et dans le monde entier. Ensuite, elle alterne les albums en langue française et anglaise et réussit à s'imposer comme l'une des plus importantes chanteuses dans ces deux langues. En 25 ans de carrière, Céline Dion a enregistré plus de 25 albums francophones et anglophones. En 2004, lors de la cérémonie des World Music Awards, elle a reçu un Chopard Diamond award pour avoir vendu plus de 175 millions d'albums. Sony BMG, sa maison de production, a annoncé en 2007 que le total de ses ventes avait atteint 200 millions d'albums et 230 millions en incluant les monoplages (singles). Lire l'article |

Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. |

La basilique Saint-Sauveur de Rennes est une basilique mineure de l’Église catholique romaine, sous le vocable de Notre-Dame des Miracles et Vertus, située au cœur du centre-ville historique de Rennes en France. Sa fondation, sous le vocable de Saint-Sauveur, est antérieure au XIIe siècle. Agrandie à plusieurs reprises et reconstruite au début du XVIIIe siècle, elle a été le siège d'une paroisse pendant près de 300 ans, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, puis à nouveau à partir de 2002. Suite à plusieurs événements qualifiés de miraculeux aux XIVe et XVIIIe siècle, le culte de Notre Dame s’y développe fortement pour aboutir à une érection en basilique en 1916. De style classique, cet édifice se distingue particulièrement par son mobilier : baldaquin du maître-autel, chaire en fer forgé, orgue, ainsi que les nombreux ex-voto déposés par les fidèles. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Ktuts Anapat (en arménien Կտուց Անապատ, « ermitage de Ktuts ») est un monastère arménien situé en dehors des frontières arméniennes, en Turquie (province de Van, ancien Vaspourakan), sur une île proche de la rive orientale du lac de Van. L’établissement a des origines incertaines mais est attesté au XVe siècle (en raison notamment de son scriptorium) et reconstruit au XVIIIe siècle. Il sert de refuge lors des massacres hamidiens de 1894-1896, avant d’être abandonné lors du génocide arménien de 1915-1916. Il n’en reste aujourd’hui que l’église Sourp Karapet (« Saint-Jean-le-Précurseur ») et le gavit. Il peut être visité en louant une embarcation à partir de Van. |

Le judo (柔道, jūdō, littéralement voie de la souplesse) est un art martial et un sport de combat d’origine japonaise (budō), fondé par Jigoro Kano en 1882. Il se compose pour l’essentiel de techniques de projection, de contrôle au sol, d’étranglements et de clefs. Le lieu où l’on pratique le judo s’appelle le dojo (道場, dōjō, littéralement lieu d’étude de la voie). Les pratiquants (les judokas) portent une tenue en coton renforcée appelée judogi, souvent appelée à tort kimono, qui est le nom générique de la tenue traditionnelle japonaise. Le judogi est généralement blanc, mais pour faciliter la distinction entre les combattants dans les compétitions, un judoka peut avoir un judogi bleu à tous les niveaux de compétitions (si le judoka n’a pas de judogi bleu, la distinction se fera à l’aide de ceinture rouge ou blanche). Pour les compétitions à partir du niveau national, l’un des deux judokas doit revêtir un judogi bleu. Le judo se pratique pieds nus sur un tatami. Le judo est un sport olympique. |

Les Lignages de Bruxelles qui avaient nom Sleeus, Sweerts, Serhuyghs, Steenweeghs, Coudenbergh, Serroelofs et Roodenbeke ont formé depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime une classe d’hommes particulière destinée "à diriger la cité avec sagesse, à la défendre avec force et à la rendre plus belle et plus prospère". À cette triple mission, correspondaient les trois fonctions dont les Lignages de Bruxelles ont eu le monopole jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

|

Le Nuclear Spectroscopic Telescope Array ou NuSTAR est un télescope spatial à rayons X de l'agence spatiale américaine de la NASA qui doit observer des rayons plus énergétiques (6-79 keV) que ceux étudiés par Chandra et XMM-Newton. Le télescope utilise deux optiques de type Wolter-I : celles-ci sont constituées de 133 miroirs cylindriques emboités les uns dans les autres. Les miroirs en verre sont recouverts de plusieurs couches de composants métalliques qui exploitent le principe du miroir de Bragg pour permettre la réflexion des rayons X les plus durs sous des incidences plus élevées. Ceux-ci font converger les rayons X sur des détecteurs constitués par 4 semi-conducteurs de type Cadmium-Zinc-Tellurium. Le télescope utilise une technologie mise au point pour le télescope X HEFT transporté par ballon. La sensibilité résultante pour les rayons X durs est de 10 à 100 fois supérieure aux télescopes de génération précédente. NuSTAR doit étudier différentes sources astronomiques d'émission de rayons X durs. NuSTAR est le 11e satellite du programme Small Explorer de la NASA dédié aux petits satellites scientifiques dont le coût est inférieur à 120 millions $. Il doit être lancé durant le premier trimestre 2012 par une fusée Pegasus qui placera NuSTAR sur une orbite basse circulaire à 600 km d'altitude avec une inclinaison quasi équatoriale (6°). La durée nominale de la mission est de deux ans mais pourrait être étendue à six ans. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le gouverneur général du Commonwealth d’Australie (an anglais Governor-General of the Commonwealth of Australia) est le représentant du chef de l’État australien, la reine Élisabeth II, reine d’Australie, qui vit au Royaume-Uni. Actuellement, cette fonction est exercée par le général Michael Jeffery. Il est difficile de qualifier exactement le rôle du gouverneur général. S’il est officiellement le représentant de la reine, son pouvoir n’est pas un simple pouvoir de représentation. En raison des ses larges compétences, il possède un véritable rôle institutionnel mais aussi un rôle honorifique. Le gouverneur général a deux résidences officielles : une à Canberra (Government House, Dunrossil Drive, Yarralumla, Canberra) et l’autre à Sydney (Sydney Residence Admiralty House, Kirribilli). Son salaire est fixé par la Constitution à 10 000 livres par an sauf si le Parlement en décide autrement. La Constitution prévoyant que son salaire ne peut pas être augmenté pendant son mandat, son salaire est fixé par vote avant sa prise de fonction. Le salaire annuel du gouverneur actuel est de 365 000 AU$.

|

Pirelli est un fabricant italien de pneumatiques, exerçant quatre grandes activités : les pneumatiques (5e producteur mondial), les câbles et systèmes pour l'énergie électrique (1er producteur mondial), les câbles et systèmes pour les télécommunications (4e producteur mondial), l'immobilier (1er en Italie, activité réalisée par la filiale Pirelli & C. Real Estate, contrôlée à 61,1 %), et présent industriellement dans 25 pays. Le chiffre d'affaires du groupe est d'environ 6 milliards d'euros (2003) et l'effectif employé de 36 000 salariés. Le capital est très dispersé, avec une présence à hauteur de 15 % d'investisseurs institutionnels italiens. La société fut créée en 1872 à Milan par un jeune ingénieur de 24 ans : Giovanni Battista Pirelli.

|

La Légende de la forêt (森の伝説, Mori no densetsu) est un film d'animation japonais réalisé en 1987 par Osamu Tezuka et son studio, Tezuka Productions. Initialement prévu en quatre mouvements, le film est présenté de manière incomplète en 1988, à l'occasion de la remise du prix Asahi, sous la forme d'une première partie regroupant le premier et le quatrième mouvements. Les deux segments centraux restent inachevés à la mort de Tezuka, en 1989. Makoto Tezuka, fils du réalisateur dirigeant en partie Tezuka Productions, réalise le second mouvement en 2014 sous le titre The Legend of the Forest - Part 2. Le premier mouvement de l'anime expose la lutte entre un écureuil volant et un bûcheron chasseur. Le second, réalisé par Makoto Tezuka, met en scène l'histoire d'amour de deux libellules en suivant le cours d'une rivière traversant la forêt. Le troisième mouvement, non réalisé, devait présenter la chute de gouttes de pluie. Le quatrième et dernier mouvement met en scène les esprits de la forêt qui tentent de sauver leur environnement des ravages causés par des forestiers. Le film est entièrement muet et chaque segment est conçu de manière à être synchronisé avec la musique des différents mouvements de la Symphonie no 4 de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Inspiré de l'univers de Walt Disney, il constitue également un hommage à l'histoire du cinéma d'animation, tout en s'érigeant en pamphlet artistique doublé d'une prise de position écologiste. |

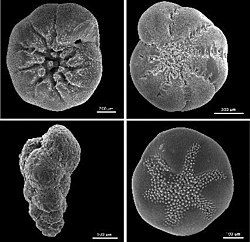

La structure des protéines est la composition en acides aminés et la conformation en trois dimensions des protéines. Elle décrit la position relative des différents atomes qui composent une protéine donnée. Les protéines sont des macromolécules de la cellule, dont elles constituent la « boîte à outil », lui permettant de digérer sa nourriture, produire son énergie, de fabriquer ses constituants, de se déplacer, etc. Elles se composent d’un enchaînement linéaire d’acides aminés liés par des liaisons peptidiques. Cet enchaînement possède une organisation tridimensionnelle (ou repliement) qui lui est propre…

|

Du déclin des populations d’amphibiens : Ces extinctions et chutes de populations d’amphibiens sont un problème mondial, aux causes diverses et complexes. Parmi elles figurent des facteurs locaux comme la fragmentation et la destruction des habitats naturels, ainsi que l’introduction par l’homme de nouveaux prédateurs dans les écosystèmes en question, la surexploitation des amphibiens (nourriture, médecine…), l’augmentation de la toxicité et de l’acidité des milieux de vie des amphibiens, l’émergence de nouvelles maladies, le changement climatique, l’augmentation des radiations ultraviolettes (conséquence des atteintes portées à la couche d’ozone) et les interactions probables entre ces facteurs. |

|

La réaction en chaîne par polymérase (PCR est l'abréviation anglophone de Polymerase Chain Reaction, l'acronyme français ACP pour Amplification en Chaîne par Polymérisation est très rarement utilisée) est une méthode de biologie moléculaire d'amplification génique in vitro qui permet de copier en très grand nombre une séquence d'ADN ou d'ARN connue, à partir d'une faible quantité d'acide nucléique. Cette technique permet entre autres de détecter la présence de virus, d'OGM...

|

La tortue luth (Dermochelys coriacea) est la plus grande des sept espèces actuelles de tortues marines et la plus grande des tortues de manière générale. Elle ne possède pas d'écailles kératinisées sur sa carapace, mais une peau sur des os dermiques. C'est le seul représentant contemporain du groupe des Dermochelyoidae, le clade des tortues à dos cuirassé, connu aussi par diverses espèces fossiles, dont certaines géantes comme l'archelon. La tortue luth fréquente tous les océans de la planète, mais sa survie est gravement menacée par le braconnage, les filets de pêche, la pollution et l'urbanisation du littoral. Elle figure sur la liste de l'UICN des espèces en voie de disparition et fait l'objet de conventions et de programmes internationaux de protection et de conservation. |

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. |

Nolwenn Korbell, née à Quimper le , est un auteur-compositeur-interprète et une actrice française d'expression bretonne et française et, occasionnellement, galloise, anglaise, serbe et russe. Connue pour ses chansons en breton, avec ses musiciens ou en duo avec le guitariste Soïg Sibéril, elle continue en parallèle sa carrière d'actrice. Auteur de quatre albums studio, elle donne régulièrement des concerts lors des principaux événements du monde celte, joue dans des pièces de théâtre, participe au doublage de films et de dessins animés. |

La liste des municipalités de Californie recense la totalité des municipalités incorporées dans l'État américain de Californie en date de janvier 2021. Elles sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable selon leur type, leur nom officiel, leur date d'incorporation et les données démographiques et géographiques issues du recensement de 2010 visant à refléter leur place en matière de superficie et de population. La Californie est divisée en 58 comtés et compte 482 municipalités dont l'une d'entre elles, San Francisco, est une ville-comté consolidée. Du point de vue légal, la Californie ne fait aucune distinction entre les termes « cité » (en anglais : city) et « ville » (town), et les municipalités peuvent utiliser l'un ou l'autre dans leur nom officiel. Elles peuvent être organisées soit en tant que « municipalité à charte » (charter municipality) ou « cité à charte » (charter city), régie par sa propre charte, soit en tant que « municipalité de droit commun » (general-law municipality) dont le statut est déterminé par le droit de l'État. |

|

Hubert George Quackenbush dit Bill Quackenbush (né le à Toronto au Canada - mort le ) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui évolue au poste de défenseur. Il joue notamment dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les Red Wings de Détroit et les Bruins de Boston entre 1942 et 1956. Il totalise 284 points en 774 matchs sur l'ensemble de sa carrière. Au cours de ses quatorze saisons dans la LNH, il compte moins de 100 minutes de pénalité, ce qui en fait l'un des joueurs les moins pénalisés de l'histoire de la ligue. Il remporte d'ailleurs en 1949 le Trophée Lady Byng récompensant le joueur ayant le meilleur esprit sportif. Même s'il ne remporte jamais la Coupe Stanley, il est intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1976 alors qu'il est entraîneur de hockey puis de golf pour les Tigers de Princeton. Il meurt d'une pneumonie le . |

WWF Monday Night Raw du 11 janvier 1993 est le premier épisode de l'émission de catch WWF Monday Night Raw produite par la World Wrestling Federation (WWF) et diffusé en direct sur USA Network. Cette émission qui dure 1 h remplace Prime Time Wrestling et a lieu au Manhattan Center à New York. Elle est la première émission hebdomadaire de catch diffusée en direct. Quatre matchs ont lieu ce soir-là : Koko B. Ware affronte Yokozuna, les Steiner Brothers (Rick et Scott Steiner) se retrouvent opposés aux Executionners (Executionner #1 et Executioner #2). Shawn Michaels défend ensuite sa ceinture de champion intercontinental de la WWF face à Max Moon et enfin Damien Demento se bat face à Undertaker. Bien que jugé plutôt médiocre après la diffusion, cela marque le début de la diffusion d'émission hebdomadaire de ce divertissement avec la meilleure longévité qui approche les 1 200 épisodes. |

Le cardinal John Henry Newman, né à Londres le et mort à Edgbaston le , est un ecclésiastique britannique converti au catholicisme en 1845. Étudiant à l'Université d'Oxford, il est ordonné prêtre anglican. Ses travaux sur les Pères de l'Église le conduisent à analyser les racines chrétiennes de l'anglicanisme et à défendre l'indépendance de sa religion face à l'État britannique, sous la forme de « tracts ». Ainsi naît le Mouvement d'Oxford, dont Newman est l'un des principaux acteurs. Ses recherches sur les Pères de l'Église et sa conception de l'Église l'amènent à se convertir au catholicisme, qu'il voit désormais comme la confession la plus fidèle aux racines du christianisme. C'est au cours de cette période qu'il écrit le célèbre poème Lead, kindly Light. Théologien et christologue reconnu, il est l'une des figures majeures du catholicisme britannique, avec Thomas More, Henry Edward Manning et Ronald Knox. Il a exercé une influence considérable sur les intellectuels catholiques, notamment les auteurs venus de l'anglicanisme. Pour Xavier Tilliette, il apparaît comme « une grande personnalité singulière, une sorte de cierge pascal dans l'Église catholique du XIXe siècle ». Ses œuvres, dont la Grammaire de l'assentiment et l'Apologia Pro Vita Sua, sont une référence constante chez des écrivains tels que G. K. Chesterton, Evelyn Waugh ou Julien Green, mais aussi pour des théologiens et des philosophes comme Avery Dulles, Erich Przywara et Edith Stein, qui a traduit en allemand son ouvrage L'Idée d'université. John Henry Newman a été proclamé vénérable par la Congrégation pour les causes des saints en 1991. Il a été béatifié à Birmingham, le , par le pape Benoît XVI. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

La Charente (en saintongeais Chérente, en occitan Charanta) est un fleuve français. Prenant sa source à Chéronnac dans la Haute-Vienne à 295 mètres d'altitude , elle traverse ensuite les départements de la Charente, une petite partie de la Vienne, la Charente à nouveau, la Charente-Maritime avant de se jeter dans l'océan Atlantique entre Port-des-Barques et Fouras par un large estuaire. |

La ligne 14 du métro de Paris est une ligne du réseau métropolitain de Paris. Elle relie la station Saint-Lazare à la station Olympiades en traversant le centre de Paris selon une diagonale nord-ouest / sud-est. Ouverte le 15 octobre 1998, c'est la ligne la plus récente du réseau et possède plusieurs caractéristiques originales qui en font une ligne à part : c'est ainsi la première ligne du métro parisien à conduite intégralement automatisée, c'est-à-dire sans conducteur, ce qui en fait en général la seule en ordre de marche les jours de grève. C'est également la vitrine du savoir-faire de la RATP, via sa filiale Systra, d'Alstom pour le matériel roulant et de Siemens Transportation Systems pour les automatismes, lorsque ces entreprises répondent à des appels d'offres internationaux pour la réalisation de métros. La ligne est également connu sous nom de projet : Meteor pour MÉTro Est-Ouest Rapide. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Reservoir Dogs est un film de gangsters américain réalisé par Quentin Tarantino et sorti en 1992. Il décrit une bande de truands et les évènements qui surviennent avant et après un braquage raté. Première réalisation de Tarantino, ce film indépendant compte notamment Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen et Steve Buscemi dans sa distribution et introduit dans ses thèmes et son esthétique ce qui deviendra la marque de fabrique de Tarantino : dialogues stylisés, narration non linéaire, références à la pop culture, violence et langage vulgaire. Tarantino avait, à l’origine, l’intention de le réaliser en amateur avec des moyens très limités, mais l’implication de Keitel dans le projet a permis à celui-ci de prendre plus d’ampleur. Le film a connu un succès commercial modeste dans l’absolu, mais très important pour son budget, et fut très bien accueilli par la critique. Présenté en compétition lors de festivals de cinéma, il a remporté plusieurs récompenses. Il est désormais considéré comme un film culte très important dans l’histoire du cinéma indépendant, et a permis à Tarantino de se faire connaître dans le milieu du cinéma, ouvrant ainsi la voie du succès pour son deuxième film, Pulp Fiction.

|

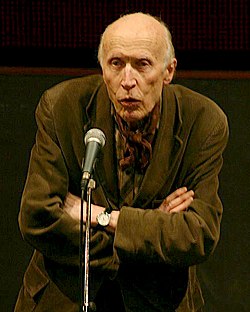

Jean-Pierre Mocky, de son vrai nom Jean-Paul Adam Mokiejewski, né le à Nice, est un acteur, scénariste et réalisateur français. Il débute en tant qu'acteur au cinéma et au théâtre. Il joue notamment dans Les Casse-pieds (1948) de Jean Dréville, Orphée (1950) de Jean Cocteau ou Le Gorille vous salue bien (1957) de Bernard Borderie. Mais c'est surtout en Italie qu'il devient célèbre, notamment grâce à son rôle dans Les Vaincus de Michelangelo Antonioni. Après avoir travaillé comme stagiaire auprès de Luchino Visconti pour Senso (1954) et de Federico Fellini pour La strada (1954), il écrit un premier film, La Tête contre les murs (1959) et projette de le réaliser lui-même, mais le producteur préfère confier cette tâche à Georges Franju. Il passe à la réalisation l'année suivante avec Les Dragueurs (1959). Depuis lors, il n'a jamais cessé de tourner. Dès les années 1960, il a su toucher un vaste public avec des comédies déjantées comme Un drôle de paroissien (1963) ou La Grande Lessive (!) (1968). Après mai 68, il se tourne vers le film noir avec Solo (1969) dans lequel il montre un groupe de jeunes terroristes d'extrême gauche puis L'Albatros (1971) qui montre la corruption des hommes politiques. Dans les années 1980, il renoue avec le succès avec un film dénonçant, un an avant le drame du Heysel, les dérives de certains supporters de football (À mort l'arbitre, 1984) puis une comédie dénonçant les hypocrisies autour du pèlerinage de Lourdes (Le Miraculé, 1987). Dans les années 1990 et 2000, ses films rencontrent moins de succès mais Jean-Pierre Mocky continue de tourner avec autant d'enthousiasme. Il a ainsi réalisé plus de 60 longs métrages. Son cinéma, souvent satirique et pamphlétaire, s'inspire généralement de faits de société. Il travaille avec peu de moyens et tourne très rapidement. Il a notamment tourné avec Bourvil (Un drôle de paroissien, La Cité de l'indicible peur, La Grande Lessive (!) et L'Étalon), Fernandel (La Bourse et la Vie), Michel Simon (L'Ibis rouge), Michel Serrault (douze films dont Le Miraculé), Francis Blanche (cinq films dont La Cité de l'indicible peur), Jacqueline Maillan (cinq films) et Jean Poiret (huit films). Il a reçu en 2010 le prix Henri-Langlois pour l'ensemble de sa carrière. |

Henri Storck est un cinéaste et documentariste belge né à Ostende le et décédé à Uccle (Bruxelles) le . Auteur de plus de soixante films, célèbre pour des courts-métrages comme Misère au Borinage, son nom reste associé durablement à l’école documentaire belge, un peu à la manière d’un John Grierson dans le cas du mouvement britannique. Henri Storck commence par tourner des essais documentaires d'avant-garde sur sa ville natale puis, il expérimente le found footage et réalise quelques films militants. À la Libération, il devient en Belgique un cinéaste au statut quasi officiel, le Père du documentaire belge. Il a inspiré de nombreux cinéastes belges et les frères Dardenne, recevant la palme d'or pour Rosetta, lui ont rendu hommage. |

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

Ricardo Londoño-Bridge, né le à Medellín et assassiné le à San Bernardo del Viento, est un pilote automobile colombien. Il est connu pour être le premier Colombien à prendre part à un weekend de Formule 1, lors d'une séance d'essais du Grand Prix du Brésil 1981. Ricardo Londoño pilote jusqu'en 1979 dans des championnats locaux et nationaux, en stock-car et en vitesse moto où il remporte de nombreuses victoires. En 1979, il part en endurance aux États-Unis et participe à quelques courses du championnat IMSA GT. L'année suivante, il termine notamment septième des 24 Heures de Daytona et se classe douzième du championnat CanAm. Grâce à ses soutiens financiers nationaux importants liés à la caféiculture mais aussi au trafic de drogue, il part en Europe, fin 1980, disputer une course du championnat de Grande-Bretagne de Formule 1 qu'il termine à la septième position. Malgré son inexpérience, il est recruté, en grande partie pour son argent, par Ensign pour disputer le Grand Prix du Brésil 1981 de Formule 1. Il dispose d'une séance pour obtenir sa superlicence et participer au Grand Prix, voire à la suite du championnat. Il effectue de bons tours chronométrés mais percute Keke Rosberg, ce qui incite la FISA à ne pas lui accorder sa superlicence ; le Colombien est dès lors licencié par son équipe. Grâce à ses soutiens illégaux, il participe, en 1981, à quelques courses de Formule 2 avant de retourner définitivement en Amérique. Malgré l'arrestation de plusieurs de ses commanditaires, il effectue encore quelques apparitions en championnat IMSA GT avant de se retirer définitivement du sport automobile en 1986. Par la suite, il retourne en Colombie où il exerce des activités illégales liées au trafic de drogue. Il voit la majorité de ses biens confisquée en 2000 et est assassiné, le , lors d'un règlement de comptes. |

Le col Rogers (anglais : Rogers Pass) est un col de montagne et un lieu historique national canadien de la Colombie-Britannique situé au centre du parc national des Glaciers. Ce col de la chaîne Selkirk, découvert en 1882 par Albert Bowman Rogers, a marqué un jalon important dans la construction du premier chemin de fer transcontinental du Canada. Il a été utilisé entre 1885 et 1917 par le chemin de fer du Canadien Pacifique, mais son franchissement a été remplacé par le tunnel Connaught à la suite des nombreuses avalanches que subissait le col. La route Transcanadienne a été inaugurée par le Premier ministre John Diefenbaker en 1962 à partir de ce col. Le col possède un musée consacré à son histoire et une aire de service. Le lieu historique administré par Parcs Canada est visité par plus de 430 000 visiteurs par an. |

Le Crédit Agricole Centre France est l'une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit agricole. Elle est implantée sur 2 régions (Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) et 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy-de-Dôme. Près d'un habitant sur 2 de ce territoire est client du Crédit agricole Centre France, soit 900 000 clients. Le Crédit agricole Centre France compte 136 Caisses locales. Ces coopératives de base forment le socle du fonctionnement du groupe Crédit agricole. Les sociétaires des Caisses locales élisent ainsi 1 702 administrateurs. En 2010, le Crédit agricole Centre France rassemble 175 000 sociétaires. En savoir plus sur Crédit Agricole Centre France...

|

La Flèche est une commune française située dans le Sud du département de la Sarthe en région Pays de la Loire. Chef-lieu d'arrondissement et de canton, siège de la communauté de communes du Pays Fléchois, elle comptait 15 025 habitants au dernier recensement en 2014 (population légale en vigueur au 1er janvier 2017), ce qui en fait la deuxième commune sarthoise en nombre d'habitants. Implantée sur le Loir, au cœur du Maine angevin, la commune est marquée par un réseau hydrographique très dense. Née après l'an mille, la cité fléchoise prend son essor au début du XVIIe siècle sous l'impulsion de Guillaume Fouquet de La Varenne, puis avec la création du collège Henri-IV, tenu par les jésuites, qui deviendra Prytanée national militaire en 1808. Important centre religieux au XVIIe siècle avec la présence de douze communautés religieuses sur son territoire, La Flèche est rattachée, comme dix-sept autres paroisses de l'ancienne province de l'Anjou, au département de la Sarthe. Elle s'agrandit en 1866 avec l'absorption de la commune de Sainte-Colombe, puis en 1965 avec le rattachement des communes de Verron et Saint-Germain-du-Val. Depuis 2006, La Flèche et la vallée du Loir sont labellisées pays d'art et d'histoire. La commune possède sept monuments historiques inscrits ou classés, et bénéficie du label « ville fleurie » avec trois fleurs attribuées par le Conseil national des villes et villages fleuris de France. Elle est aussi membre de l'association Les Plus Beaux Détours de France. Ses habitants sont appelés les Fléchois. |

Le parc national de Zion (en anglais : Zion National Park) est un parc national américain situé au sud-ouest de l'État de l'Utah. Couvrant une superficie de 593 km2, le parc est célèbre pour ses profonds canyons creusés par la rivière Virgin et ses affluents dans des roches colorées âgées de dizaines de millions d'années. Il est constitué de zones basses désertiques, de zones ripariennes au fond des canyons et de zones boisées au sommet des montagnes. La faune du parc est riche de 78 espèces de mammifères, 291 espèces d'oiseaux, 44 espèces de reptiles et d'amphibiens et de huit espèces de poissons. Plus de 900 espèces de plantes sont présentes dans le parc allant des cactus dans les zones désertiques aux forêts de conifères dans les zones montagneuses. L'occupation humaine de la région remonte à plusieurs milliers d'années lorsque des paléoaméricains nomades arpentent la région en quête de nourriture. La région est par la suite habitée par des peuplades précolombiennes. Ces agriculteurs sédentaires, les Anasazis et les Fremonts, habitent la région entre le Ve siècle et le XIIe siècle. Ces cultures disparaissent ensuite après de longues périodes de sécheresse et sont à nouveau remplacées par des nomades, les Amérindiens Païutes qui y limitent leurs activités à la chasse et la cueillette. Les premiers explorateurs européens parviennent au sud-ouest de l'Utah à la fin du XVIIIe siècle et les premiers colons, des mormons, s'y installent au milieu du XIXe siècle. Créé le en tant que Monument national de Mukuntuweap (Mukuntuweap National Monument), il devient parc national le . Il est renommé « Zion », un ancien mot hébreu signifiant « refuge » ou « sanctuaire ». Depuis, le National Park Service s'occupe de la protection des richesses naturelles et culturelles du parc qui accueille chaque année plus de deux millions de visiteurs. |

|

La crise politico-militaire en Côte d'Ivoire commence le , un début de solution se profile le avec la signature de l’Accord de Linas-Marcoussis. Cependant, une brusque crispation en novembre 2004 remet en cause toutes les avancées obtenues. Une promesse de règlement final se dessine enfin avec la signature de l’Accord politique de Ouagadougou le . Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles venus du Burkina Faso tentent de prendre le contrôle des villes d'Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative de prendre Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, respectivement dans le centre et le nord du pays. La rébellion qui prendra plus tard le nom de "Forces Nouvelles" occupe progressivement la moitié nord du pays le coupant ainsi en deux zones géographiques distinctes : le sud tenu par les Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN). |

Le cheval dans la mythologie nordique est présent aussi bien dans les Eddas que dans les sagas, où il possède la particularité d’être quasiment toujours nommé, qu’il soit associé aux dieux Ases et Vanes, aux héros ou à leurs ennemis. Cet animal n’a pas qu’un simple rôle de monture ou de véhicule puisqu’il est également étroitement associé à la cosmogonie des anciens Scandinaves et à une profonde symbolique d’inspiration probablement chamanique, plusieurs études ont ainsi mit en avant le fait que le cheval se voie confier la charge d’emporter les morts au Valhalla comme psychopompe, celle de tirer le char du soleil et celui de la lune, ou encore celle d’éclairer le monde avec sa crinière. Le cheval est lié à de nombreux éléments vitaux comme la lumière, l’air, l’eau et le feu. Cette importance du cheval dans les textes fondateurs et les sagas mythologiques semble refléter la grande valeur qu’il possédait chez les anciens Scandinaves, comme l’attestent également les rituels liés à son sacrifice et à la consommation de sa viande, qui étaient censés apporter protection et fertilité tandis que ses ossements sont utilisés comme instruments de magie noire dans les sagas. La lutte contre les traditions et les rituels comme la consommation de viande de cheval fut un élément capital dans la christianisation des régions qui pratiquaient historiquement la religion nordique, comme la Germanie et l’Islande. |

Anne-Marie de Danemark (en danois : Anne Marie af Danmark ; en grec moderne : Άννα-Μαρία της Δανίας / Anna-María tis Danías), princesse de Danemark et, par son mariage, reine des Hellènes, est née le à Copenhague, au Danemark. Troisième fille du roi Frédéric IX de Danemark et épouse du roi Constantin II de Grèce, elle est reine des Hellènes de 1964 à 1973. Anne-Marie de Danemark grandit à Copenhague, au milieu d'une famille soudée et aimante. Formée à l'école Zahle et dans des internats suisses, elle étudie la puériculture avant d'épouser son cousin, le jeune roi Constantin II de Grèce, en 1964. Devenue reine des Hellènes à l'âge de dix-huit ans, elle prend la tête de différentes organisations de bienfaisance mais se révèle rapidement une souveraine timide et discrète. Tandis que la Grèce traverse une grave crise politique, due à la fois aux tensions entre son époux et le Premier ministre Geórgios Papandréou et à la crise chypriote, Anne-Marie se consacre à son foyer et donne le jour à la princesse Alexia (1965) et au diadoque Paul (1967). Le , une faction de l'armée organise un coup d'État et impose sa dictature à la Grèce. Pris au dépourvu, Constantin II reconnaît le nouveau régime mais organise un contre-coup d'État le . Sa tentative ayant échoué, il est chassé du pays avec le reste de la famille royale, sans que la république soit pour autant proclamée par les militaires. Réfugiée à Rome jusqu'en 1973, Anne-Marie reste officiellement reine des Hellènes durant cinq ans, ce qui lui vaut d'être invitée à de nombreux événements internationaux, mais ni elle ni son mari ne sont autorisés à rentrer dans leur pays. C'est d'ailleurs en exil que naissent leurs trois derniers enfants : Nikólaos (1969), Théodora (1983) et Phílippos (1986). Le début des années 1970 est une période difficile pour Anne-Marie. Son couple se distend et elle envisage un moment le divorce. La proclamation de la république en Grèce (1973) et le maintien des mesures d'exil par les nouvelles autorités démocrates (1974) mettent un terme aux espoirs de restauration. Par la suite, les relations de l'ancien couple royal avec sa patrie restent compliquées. L'ex-roi des Hellènes et sa parentèle sont autorisés à rentrer en Grèce le temps d'une journée en février 1981 puis plus longuement à l'été 1993, mais ce second séjour provoque de vives tensions avec les autorités républicaines. En 1994, le gouvernement confisque les biens de l'ex-dynastie et lui retire, en même temps, la nationalité grecque. Constantin II se lance alors dans une bataille juridique qui va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Avec les indemnités obtenues, l'ex-roi crée la fondation Anne-Marie en l'honneur de son épouse (2003). Un an plus tard, Constantin et Anne-Marie sont officiellement autorisés à rentrer dans leur pays et s'installent définitivement à Porto Heli en 2013. Depuis lors, le couple mène une vie relativement discrète en Grèce et Anne-Marie y soutient différentes activités caritatives. |

La danse macabre est l'élément le plus achevé de l'art macabre du Moyen Âge du XIVe au XVIe siècle. Par cette sarabande qui mêle morts et vivants, la danse macabre souligne la vanité des distinctions sociales, dont se moquait le destin, fauchant le pape comme le pauvre prêtre, l'empereur comme le lansquenet. Tout au long du XVe siècle et au début du XVIe, ce thème est peint a fresco sur les murs des églises et dans les cimetières d'Europe du Nord. Il est diffusé à travers l'Europe par les textes poétiques colportés par les troupes de théâtre de rues. Cette forme d'expression est le résultat d'une prise de conscience et d'une réflexion sur la vie et la mort, dans une période où celle-ci est devenue plus présente et plus traumatisante. Lire l'article |

Les dinosaures sont des animaux vertébrés ayant régné sur les écosystèmes terrestres durant plus de 170 millions d'années. Ils sont apparus sur Terre à la fin du Trias, il y a environ 240 millions d'années. La Pangée n'étant pas encore fragmentée au Trias, les dinosaures ont pu coloniser tous les continents à pied sec. A la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, une catastrophe causa leur extinction. Un groupe de dinosaures a toutefois survécu : les oiseaux... Lire l’article |

Pixar Animation Studios est une société américaine de production de films en images de synthèse dont le siège social est situé à Emeryville, en Californie. À ce jour, le studio a remporté vingt-deux Oscars du cinéma, quatre Golden Globes et trois Grammy Awards ainsi que de nombreuses autres récompenses. Le studio est surtout connu pour ses longs métrages d'animation en images de synthèse créés avec PhotoRealistic RenderMan. Pixar a été créé en 1979 sous le nom de Graphics Group, un service de la division informatique de Lucasfilm, avant d'être acheté par le co-fondateur d'Apple, Steve Jobs, en 1986. The Walt Disney Company a racheté Pixar en 2006. Le studio a réalisé plus de dix longs-métrages, qui ont débuté avec Toy Story en 1995, et chacun d'eux a reçu un succès critique et commercial. Pixar a poursuivi l'expérience de Toy Story avec 1001 Pattes en 1998, Toy Story 2 en 1999, Monstres et Cie en 2001, Le Monde de Nemo en 2003, Les Indestructibles en 2004, Cars en 2006, Ratatouille en 2007, WALL-E en 2008 et Là-haut en 2009. Le onzième film de Pixar, Toy Story 3, qui est sorti le 14 juillet 2010... |

La Loi modifiant la Charte de la langue française (appelée « loi 104 ») est une loi modificatrice québécoise, présentée par le gouvernement Landry en 2002, qui a permis de faire des ajustements à plusieurs dispositions de la politique linguistique du Québec. Son objectif principal était d’effectuer des rectifications à la Charte de la langue française à la suite des recommandations des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au Québec. L’un des plus importants changements apportés est la modification des critères rendant un enfant admissible à fréquenter une école anglophone subventionnée par l'État. Toutefois, en 2009, cet amendement a été jugé non conforme à la Constitution par la Cour suprême du Canada. En 2010, le gouvernement Charest a alors fait adopter la loi 115 rendant caduques les modifications mises en vigueur dans le cadre de la loi 104. La loi 104 a aussi conduit à la réorganisation des organismes gouvernementaux travaillant dans le domaine de la langue. Cette réorganisation a amené la création de l'Office québécois de la langue française (OQLF). La loi no 104 a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le et est entrée en vigueur le , à l'exception de certaines de ses dispositions. |

La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Vereenigde Oostindische Compagnie ou VOC en néerlandais, littéralement « Compagnie unie des Indes Orientales ») est une compagnie de commerce créée par les Provinces-Unies en 1602. Elle est pendant près de deux siècles l’un des piliers de la puissance du capitalisme et de l’impérialisme néerlandais. Dissoute à la fin du XVIIIe siècle, la compagnie demeure aujourd’hui l’une des entreprises capitalistes les plus puissantes qui ait jamais existé. Créée alors que le capitalisme est encore en gestation dans un monde féodal, elle a inspiré plusieurs grandes caractéristiques des entreprises modernes : le modèle de la société anonyme émettant des actions et obligations ainsi que le modèle de la multinationale implantée dans des pays à l’autre bout du monde. Elle est la plus influente des compagnies européennes fondées au XVIIe siècle pour exploiter les richesses d’Asie. |

L'île d'Arran est la plus grande île du Firth of Clyde, en Écosse, et, avec une superficie de 432 km2, la septième plus grande île écossaise. Arran fait partie de l'autorité unitaire du North Ayrshire et, d'après le recensement de 2001, sa population s'élève à 5 058 habitants. Bien qu'elle soit couramment associée aux Hébrides, avec lesquelles elle partage beaucoup de points communs sur les plans physique et culturel, ces dernières sont localisées au nord et à l'ouest de la péninsule du Kintyre. Arran est montagneuse et a été décrite comme le « paradis des géologues ». L'île a été habitée sans interruption depuis le début du Néolithique, comme en témoignent de nombreux vestiges préhistoriques. À partir du VIe siècle, des peuplades parlant le gaélique et venant d'Irlande ont colonisé l'île, qui est devenue un centre d'activité religieuse. Durant la période tourmentée qu'a été l'« âge des Vikings », Arran est devenue la propriété de la couronne norvégienne avant d'être absorbée officiellement par le royaume d'Écosse au XIIIe siècle. Les clearances au XIXe siècle ont abouti à une diminution importante de la population et à la disparition de la langue et de la culture gaéliques. L'économie et la population se sont renforcées ces dernières années, le secteur principal étant le tourisme. Arran abrite également une grande biodiversité, dont trois espèces d'arbres endémiques à l'île. |

Un document numérique est une forme de représentation de l'information consultable à l'écran d'un appareil électronique. L’affichage de ce type de document peut être apparenté soit au « document » même, ou soit à l’interface logicielle. Suivant l'intervention d'applications informatiques dans une partie de son contenu (bases de données, POO), les changements dans l'organisation logique de ses données peuvent être apportés. À l'inverse du document sur papier, qu'il soit manuscrit ou imprimé, le document numérique permet de séparer la présentation (les techniques de mise en page) de l'information (composition de texte, données). Des multimédias (image fixe ou animée, vidéo, son) peuvent être insérés à l’intérieur du document numérique. Sa technique de production et de communication se résume en quatre grandes familles de logiciels: les outils de traitement de texte, les tableurs, les logiciels de courriel, les logiciels de gestion documentaire. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L'université de Nîmes (anciennement Centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes, appelé aussi UNÎMES), est une université située à Nîmes, dans le département du Gard, en France. Elle est créée en 2007 à partir d'un centre universitaire ouvert, lui, en 2002 ; elle est alors la cinquième université de l'académie de Montpellier. Les composantes de l'université sont réparties sur trois sites dans l'agglomération nîmoise. Son implantation principale est dans le fort Vauban, au nord du centre-ville de Nîmes, et elle dispose d'un site secondaire aux Carmes, dans le centre-ville, ainsi qu'une implantation dans le parc scientifique Georges Besse, au sud de l'agglomération. Un quatrième site, voué à devenir le site principal, doit entrer en service en 2013 dans l'est du centre-ville. L’université est pluridisciplinaire, et forme quelque 3 276 étudiants dans les domaines des sciences, du droit et de la gestion, ainsi que des lettres et des sciences humaines. Ses activités de recherches sont effectuées sous la tutelle d'autres établissements de la région. Elle est, par ailleurs, membre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur université Montpellier Sud de France depuis sa création en 2009. |

Ahmôsis Ier (ou Ahmès Ier, Iâhmes Ier ou encore Amosis), dont le nom signifie « Né de Iâh » est un pharaon de l'Égypte antique, fondateur de la XVIIIe dynastie. Il est membre de la maison royale de Thèbes, fils du pharaon Séqénenrê Taâ II et proche parent du dernier pharaon de la XVIIe dynastie, le roi Kamosé. Manéthon lui attribue vingt-cinq années de règne. Il est d'abord roi de Thèbes de -1550/-1549 à -1540, puis de toute l'Égypte jusqu'en -1525/-1524. Pendant le règne de son père ou grand-père, Thèbes s'était déjà révoltée contre les Hyksôs, souverains étrangers qui régnaient sur la Basse-Égypte. Ahmôsis n'a que sept ans lorsque son père est tué au cours de ce conflit. Après avoir régné trois ans seulement, Kamosé, qui est monté sur le trône de Thèbes, meurt de causes inconnues. Ahmôsis a alors environ dix ans quand il monte à son tour sur le trône. Il prend le nom de Neb-Pehty-Rê lors de son couronnement. Durant son règne, il poursuit la reconquête du delta du Nil qui s'achève par l'expulsion des Hyksôs. Il restaure la domination thébaine sur l'ensemble de l'Égypte et réaffirme avec succès la puissance égyptienne au-delà de ses frontières. Les anciens territoires de la Nubie et de Canaan sont alors à nouveau sous son contrôle. Il réorganise l'administration du pays, rouvre des carrières, des mines et des routes commerciales et commence de grands projets de construction d'une importance jamais atteinte depuis le Moyen Empire qui aboutissent à l'édification de la dernière pyramide d'Égypte. Le règne d'Ahmôsis Ier jette les bases du Nouvel Empire, durant lequel la puissance égyptienne atteint son apogée. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

La machine asynchrone, connue également sous le terme « anglo-saxon » de machine à induction, est une machine électrique à courant alternatif sans connexion entre le stator et le rotor. Les machines possédant un rotor « en cage d'écureuil » sont aussi connues sous le nom de machines à cage ou machines à cage d'écureuil. Le terme asynchrone provient du fait que la vitesse de ces machines n'est pas forcément proportionnelle à la fréquence des courants qui les traversent. La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance. On la retrouve aujourd'hui dans de nombreuses applications, notamment dans le transport (métro, trains, propulsion des navires), dans l'industrie (machines-outils), dans l'électroménager. Elle était à l'origine uniquement utilisée en moteur mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, elle est de plus en plus souvent utilisée en génératrice. C'est par exemple le cas dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, les machines asynchrones nécessitent un système de démarrage. Pour les applications de puissance, au-delà de quelques kilowatts, les moteurs asynchrones sont uniquement alimentés par des systèmes de courants triphasés. |

Joseph Siffert, couramment appelé Jo Siffert dans le milieu automobile et Seppi par ses compatriotes suisses (né le 7 juillet 1936 à Fribourg et mort le 24 octobre 1971 à Brands Hatch), est un pilote automobile suisse. Issu d'un milieu modeste, il répare des véhicules accidentés et les revend afin de financer sa passion pour les sports mécaniques. Champion de Suisse de motocyclette en 1959, il dispute également plusieurs compétitions internationales en side-car avant de passer au sport automobile. En 1960, il débute en Formule Junior et devient, l'année suivante, le meilleur représentant européen de la discipline. Il accède à la Formule 1 grâce à la Scuderia Filipinetti puis passe chez Rob Walker Racing Team, écurie qui lui permet de remporter cinq victoires dont deux en championnat du monde. Pilote éclectique, il dispute plusieurs saisons de Formule 2 en tant que pilote d'usine BMW et se forge un palmarès conséquent en endurance en tant que pilote officiel Porsche. Il remporte les plus prestigieuses épreuves de la discipline comme les 12 Heures de Sebring, les 24 Heures de Daytona, les 6 Heures de Watkins Glen, les 1 000 km du Nürburgring, les 1 000 km de Monza, les 1 000 km de Spa ou la Targa Florio. Joseph Siffert est, avec 14 victoires en 41 courses, le pilote le plus titré durant la période 1968-1971 où le championnat international des marques se disputait en catégorie Sport (5 litres) et Prototype (3 litres). Joseph Siffert meurt lors de la Course de la Victoire, une épreuve de Formule 1 hors-championnat à Brands Hatch où, après une sortie de piste, il meurt asphyxié dans l'incendie de sa monoplace. Véritable légende de la course automobile en Suisse, ses funérailles réunissent 50 000 personnes dans la ville de Fribourg. Il est, avec Clay Regazzoni et Emmanuel de Graffenried, un des trois pilotes suisses à avoir remporté une victoire en Formule 1. Au cours de sa carrière dans la discipline-reine, Jo Siffert a inscrit un total de 68 points et obtenu deux victoires, six podiums, deux pole positions et quatre meilleurs tours en course. |

Le pétrole, première source d'énergie utilisée dans le monde, est un mélange de composés organiques principalement extrait du sous-sol par forage. Carburant majoritairement utilisé dans les transports, il est également à la base de la fabrication des plastiques. D'après la théorie du pic pétrolier, sa production devrait atteindre son point culminant dans les années à venir. Lire l'article |

Le Missel de Thomas James est un manuscrit enluminé vers 1483 pour Thomas James, évêque de Dol en Bretagne. Présentant le texte d'un missel à l'usage de Rome, il a été commandé par le prélat breton, proche du pape Sixte IV et des milieux humanistes italiens, alors qu'il résidait dans la cité papale. La réalisation de l'ouvrage a été confiée à l'enlumineur Attavante degli Attavanti et son atelier, à Florence. Il contient deux miniatures en pleine page, deux autres en tiers de page, 165 lettrines historiées ainsi que de nombreuses marges décorées notamment de médaillons représentant des saints ou des scènes de la vie du Christ. Ces décors sont représentatifs de l'art florentin de la Renaissance, inspiré d'objets antiques et de l'art flamand. Il sert de modèle pour d'autres manuscrits du même enlumineur, dont le Missel de Matthias Corvin. Le manuscrit reste à Dol-de-Bretagne jusqu'au XIXe siècle, lorsqu'il est vendu puis acquis par un archevêque de Lyon. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon sous la cote Ms.5123, même s'il a été partiellement mutilé : le frontispice a été découpé et cinq feuillets en ont été détachés. L'un d'entre eux, représentant la Crucifixion, est conservé au musée d'art moderne André-Malraux du Havre. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

Franklin Delano Roosevelt (ˈrəʊzəvelt), né le à Hyde Park (État de New York) et mort le à Warm Springs (Géorgie), était le 32e président des États-Unis. Figure centrale du XXe siècle, il fut le seul président américain à être élu à quatre reprises à partir de 1932 et à accomplir quatre mandats consécutifs. Confronté à la Grande Dépression, Roosevelt mit en œuvre le New Deal, un programme de relance de l’économie et de lutte contre le chômage. Il refonda le système bancaire et la Sécurité sociale. Il créa de nombreuses agences gouvernementales telles que la Works Progress Administration, la National Recovery Administration ou l’Agricultural Adjustment Administration. Il réussit à élaborer un nouveau mode de présidence, plus interventionniste et plus active grâce à son équipe de conseillers (Brain Trust). Roosevelt fut l’un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale et rompit avec l’isolationnisme traditionnel de son pays. Avant l’entrée en guerre des États-Unis, il lança le programme Lend-Lease afin de fournir les pays alliés en matériel de guerre. Après l’attaque de Pearl Harbor, il assuma pleinement ses fonctions de Commandant en chef de l’Armée américaine et prépara largement la victoire des Alliés. Il tint un rôle de premier plan dans la transformation du monde au sortir du conflit. Critiqué par les uns, admiré par les autres, il a laissé une très forte empreinte dans l’histoire de son pays et celle du monde. |

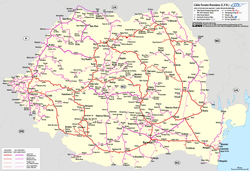

Les Chemins de fer roumains (en roumain : Căile Ferate Române ou CFR pour Compania Națională de Căi Ferate CFR SA) sont l'entreprise publique responsable de l'exploitation du réseau ferré roumain. Les CFR existent en tant que compagnie ferroviaire depuis le 1er avril 1880, même si la première ligne de chemin de fer sur le territoire actuel de la Roumanie a été ouverte en 1854 dans le Banat, alors autrichien, la seconde et la troisième ayant été construites en 1856 en Valachie et en Dobrogée par les Britanniques, de Bucarest-Filaret à Giurgiu et de Cernavodă à Constanța pour écouler les grains des Principautés danubiennes. Le réseau s’est progressivement étendu durant les XIXe et XXe siècles, puis a été modernisé dans le cadre d'une diéselisation du parc et de l’électrification de certaines lignes après la Seconde Guerre mondiale. Même si le transport par rail était privilégié sous tous les gouvernements qui se sont succédé jusqu'en 1948 et ensuite par le régime communiste jusqu’à la présidence de Ceaușescu, les chemins de fer roumains, faute d’entretien et d’investissement, se révélaient vétustes en 1989 lorsque la dictature s’effondra. Après le rétablissement de la démocratie au début des années 1990, la Roumanie passe à l’économie de marché, mais faute d’un programme précis de restructurations et d’investissements, cette transition s’opère de manière improvisée et profite au tout-routier, tandis que le trafic ferroviaire (ainsi que tous les transports collectifs y compris urbains) déclinent. Pour enrayer ce déclin, l’entreprise CFR a été restructurée en 1998 et organisée en quatre filiales principales : CFR Călători, chargée du trafic de voyageurs, CFR Marfă, chargée du fret, CFR Infrastructură, gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré roumain, Societatea Feroviară de Turism ou SFT, qui exploite des trains touristiques ; une cinquième société, Societatea Informatica Feroviara SA, apparue le 1er novembre 2002, est chargée de la gestion informatique du réseau et des études prospectives. Une partie du réseau, long de plus de 11 000 kilomètres, a été privatisée. Depuis cette date, des investissements importants ont été réalisés pour le confort du matériel, de nouvelles rames ayant été achetées. La signalisation et la billetterie ont été mises aux normes modernes, la sécurité des infrastructures (victimes de vols de métaux ou de sabotages délibérés de la concurrence routière) a été renforcée. De plus, le réseau a renforcé ses liens avec les chemins de fer voisins, ce qui a permis l'organisation de services de transport de voyageurs et de marchandises paneuropéens mais les investissements sont en panne dans les années 2010. Les CFR, dont le code international UIC est 53 RO, disposent d'un siège central à Bucarest et de sept divisions régionales à Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași et Timișoara. |

Claude Piron (né en 1931 à Namur, Belgique,décédé le 22 janvier 2008 à Gland, Suisse) est un psychologue suisse très intéressé par les langues. Il est diplômé de l'École d'interprètes de l'université de Genève) et a été traducteur à l'ONU de chinois, d'anglais, de russe et d'espagnol. Après avoir quitté l'ONU, il travaille pour l'Organisation mondiale de la santé, entre autres en Afrique et en Asie. En 1968 il commence à pratiquer la psychothérapie, ce qu'il fait encore aujourd'hui à son cabinet de Gland (Suisse), s'occupant surtout de supervision de jeunes psys. Il a donné un enseignement à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève de 1973 à 1994. |

Thelma et Louise (Thelma and Louise) est un film américain réalisé par Ridley Scott en 1991, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Avec Geena Davis (Thelma) et Susan Sarandon (Louise) dans les rôles principaux, il raconte l'histoire de deux femmes dont l'excursion d'un week-end se transforme en cavale à travers les États-Unis. Ce film met également en scène Harvey Keitel, ainsi que Brad Pitt dont la carrière a été lancée par ce long métrage. Écrit par la scénariste Callie Khouri, ce film a failli ne jamais voir le jour devant la méfiance de bon nombre de producteurs et réalisateurs, en raison de son thème et de sa scène finale d'anthologie qui tranchaient avec la production hollywoodienne classique. À sa sortie, ce film a suscité une polémique aux États-Unis, notamment parce qu'il mettait en scène deux héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. À l'intersection de plusieurs genres cinématographiques, il est aujourd'hui considéré comme un classique, a influencé d'autres films et œuvres artistiques, et est devenu un film culte du féminisme. |

La Bresle est un fleuve côtier du nord-ouest de la France se jetant dans la Manche au Tréport sur la Côte d’Albâtre, au terme d’un cours, long de 68 à 72 kilomètres selon les sources, qui lui fait traverser les départements de l’Oise, de la Somme et de la Seine-Maritime. Longtemps, elle servit de frontière naturelle entre des entités politiques puissantes et antagonistes. Aujourd’hui, sa vallée verdoyante, moitié normande, moitié picarde, piquetée d’étangs, conserve une tradition verrière, remontant au Moyen Âge, qui en fait le premier pôle mondial du flaconnage de luxe. La présence de nombreuses entreprises implantées dans les petites villes ou villages qui s’égrènent le long de ses rives n’a pas compromis un environnement riche d’espèces animales et végétales. Les eaux poissonneuses de la Bresle, classée cours d’eau de première catégorie dans son intégralité, voient remonter saumons atlantiques et truites de mer en grand nombre. |

Paavo Johannes Nurmi est un athlète finlandais né le 13 juin 1897 à Turku et décédé le 2 octobre 1973 à Helsinki, en Finlande. Poursuivant la tradition du fond finlandais, il règne sur le plan mondial durant près de quatorze ans. Lors de sa carrière, il établit vingt-deux records du monde, du 1 500 m au 20 000 m, et remporte douze médailles lors des Jeux olympiques, dont neuf titres, devenant ainsi l'athlète le plus médaillé de cette compétition. Surnommé le « Finlandais volant », Nurmi est considéré comme l'un des précurseurs de nouvelles méthodes d'entraînements rigoureuses et intensives. Suspendu à vie en 1932 par la Fédération internationale d'athlétisme pour avoir enfreint les règles de l'amateurisme, il continue à bénéficier tout au long de sa carrière du soutien du peuple finlandais. Il est le dernier porteur de la flamme lors des Jeux olympiques d'été de 1952 à Helsinki. |