Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le , un Airbus A320 effectuant le vol US Airways 1549 est victime d'une collision aviaire suivie d'une panne des deux moteurs au-dessus de la ville de New York, aux États-Unis. L'avion de la compagnie américaine US Airways, piloté par Chesley Sullenberger et son copilote Jeffrey Skiles, percute une compagnie de bernaches du Canada peu après avoir décollé de l'aéroport LaGuardia de New York. Le commandant de bord Sullenberger parvient à faire amerrir son avion sur le fleuve Hudson, face à Manhattan au bout de cinq minutes et huit secondes de vol. Les 155 personnes à bord sont secourues par des bateaux à proximité et l'accident ne fait aucun mort. Cet amerrissage devient connu sous le nom du « miracle de l'Hudson », et un membre du conseil national de la sécurité des transports américain — National Transportation Safety Board (NTSB) — l'a décrit comme « l'amerrissage le plus réussi de l'histoire de l'aviation ». Le NTSB a rejeté l'idée que le pilote aurait pu éviter d'amerrir en retournant à LaGuardia ou en se déroutant vers l'aéroport voisin de Teterboro, dans le New Jersey. Les pilotes et agents de bord du vol ont reçu de nombreux honneurs ainsi que des prix et distinctions, dont notamment une médaille de l'association des pilotes et des navigateurs aériens (GAPAN) en reconnaissance de leur « réalisation aéronautique héroïque et unique ». L'évènement est adapté au cinéma en 2016 avec le film Sully du réalisateur américain Clint Eastwood, avec Tom Hanks dans le rôle du commandant Sullenberger et Aaron Eckhart dans celui du copilote Skiles. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

L’histoire du Sahara occidental est celle d'un territoire désertique peuplé par quelques tribus nomades, qui n'a jamais été organisé en État-nation. Elle est intimement liée à celle de ses voisins, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Après quelques tentatives infructueuses au XVe siècle, les Espagnols en font une colonie entre 1884 et 1975. Suite au désengagement de l'Espagne, le territoire est annexé par le Maroc et la Mauritanie ; le Front Polisario, un mouvement indépendantiste, entreprend une lutte armée. Le Sahara occidental est aujourd'hui un territoire non autonome selon l'Organisation des Nations unies, revendiqué par le Royaume du Maroc et la République arabe sahraouie démocratique ; son statut définitif reste en suspens depuis le cessez-le-feu de 1991. | |

Michael Jeffrey Jordan, né le dans l'arrondissement de Brooklyn à New York, est un joueur de basket-ball américain ayant évolué dans le championnat nord-américain professionnel de basket-ball, la National Basketball Association (NBA), de 1984 à 2003. Selon la British Broadcasting Corporation ou la NBA, « Michael Jordan est le plus grand joueur de basket de tous les temps ». En effet, il est considéré comme l'un des plus grands champions de tous les temps, tous sports confondus, et a contribué à populariser internationalement la NBA dans les années 1980 et 1990. Il étudie à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill où il mène les Tar Heels à la victoire lors de la finale du championnat universitaire de 1982. Michael Jordan rejoint alors les Bulls de Chicago en NBA en 1984. Il s'impose rapidement comme une vedette de la ligue grâce à ses excellentes statistiques. Sa capacité de saut, illustrée par ses slam dunks depuis la ligne de lancers francs lors des concours de slam dunks, lui a valu les surnoms de Air Jordan et His Airness. Il est réputé pour être l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. En 1991, il remporte son premier titre de champion NBA avec les Bulls, et enchaîne ce succès avec deux nouveaux titres en 1992 et 1993. Bien que Jordan ait pris sa retraite du basket-ball brusquement au début de la saison 1993-1994 après l'assassinat de son père, il poursuivit une courte carrière dans le baseball et retrouve finalement les Bulls en 1995. Ils les conduit à trois titres de champion supplémentaires (1996, 1997 et 1998) ainsi qu'à un record NBA de 72 matchs remportés en saison régulière lors de la saison 1995-1996. Jordan prend sa retraite une deuxième fois en 1999, mais revient de nouveau pour deux saisons supplémentaires en NBA en 2001 en tant que joueur des Wizards de Washington...

|

Éric Håkonsson (Eiríkr Hákonarson en vieux norrois), né vers 963 et décédé vers 1024, était un jarl norvégien. Jarl de Lade (dans le Trøndelag actuel), il gouverne la Norvège de 1000 à 1015. Il a notamment participé aux batailles du détroit de Hjörung et de Svolder, ainsi qu’à la conquête de l’Angleterre par Knut le Grand. Éric est le fils de Håkon Sigurdsson, jarl de Lade. Sa famille paternelle, établie de longue date dans le Trøndelag, est, à cette époque, farouchement opposée au pouvoir des rois de Norvège, et n’hésite pas à faire alliance avec les Danois pour préserver son indépendance. Son père meurt en 995, en fuite après sa défaite face à Olaf Tryggvason, qui se proclame roi de Norvège. Éric lui succède en tant que jarl de Lade, mais doit fuir à l’étranger. En l’an 1000, allié au roi Sven de Danemark, il défait Olaf Tryggvason à la bataille de Svolder. Le Trøndelag retrouve ainsi un semblant d’autonomie et le jarl Éric gouverne, aux côtés de son frère Svein Håkonsson, la Norvège pour le compte du roi Sven, dont il a épousé une fille, Gyða. En 1015, il laisse le gouvernement de la Norvège à Svein et participe à la conquête danoise de l’Angleterre aux côtés de Knut le Grand. Après la victoire de Knut en 1016, il obtient le titre de comte de Northumbrie. Il meurt probablement autour de 1024. Treize ans plus tard, son fils, Håkon Eiriksson, règne également sur la Norvège. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | |

La saison 2010-2011 du Racing Club de Strasbourg voit le club disputer la treizième édition du Championnat de France de football National, championnat auquel le club participe pour la première fois de son histoire, ceci après avoir terminé 19e de Ligue 2 à l'issue de la saison 2009-2010, qui a été particulièrement chaotique. Début , le club aurait pu, si son appel auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des clubs professionnels n'avait pas été reçu, intégrer pour raisons financières le groupe A (Est) du Championnat de France amateur (CFA), le quatrième échelon footballistique français. La première moitié de saison du Racing se caractérise par « un départ poussif et des nuls qui s'accumulent » selon Barbara Schuster, pour aboutir à une onzième place au classement à la pause hivernale. En janvier, l'équipe entame une « improbable remontée » qui la voit revenir vers les premières places et finalement échouer à la quatrième, à trois points du dernier club promu, l'EA Guingamp. La saison, « calamiteuse en coulisses, la pire de l'histoire du club », est marquée par de nombreux problèmes extra-sportifs. La fin de la saison est ponctuée par maints rebondissements, dont notamment un abandon du statut professionnel, une relégation administrative en Championnat de France amateur de football par la DNCG, décision maintenue en appel malgré une tentative de rachat du club. Après un dépôt de bilan et un placement en redressement judiciaire, le Racing Club de Strasbourg, racheté par Frédéric Sitterlé, annonce en août sa relégation volontaire en CFA 2 (D5). La saison 2011-2012 est ainsi la première depuis 1944 à être disputée sous statut amateur. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

| |

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | |

Noam Chomsky (né le 7 décembre 1928, à Philadelphie, Pennsylvanie) est professeur honoraire de linguistique au Massachusetts Institute of Technology, connu comme le fondateur de la linguistique générative. Il s'est fait connaître du grand public, à la fois dans son pays et à l'étranger, par son parcours d'intellectuel engagé de sensibilité anarchiste. Il est considéré comme le créateur de la théorie de la Grammaire générative et transformationnelle, qui se distingue par sa recherche des structures innées du langage naturel, contribution souvent décrite comme la plus importante dans le domaine de la linguistique théorique du XXe siècle. Les deux textes fondateurs de l’école générative sont : Syntactic Structures (traduit par Structures syntaxiques) en 1957 et Aspects of the Theory of Syntax (Aspect de la théorie syntaxique) en 1965 mais le lecteur pourra se faire une idée des questions théoriques dans Language and Mind (Le Langage et la pensée). Ses travaux les plus récents ont pour thème le « programme minimaliste » en sciences cognitives. En parallèle de sa carrière scientifique, Noam Chomsky mène une intense activité militante depuis le milieu des années 1960 lorsqu'il a pris publiquement position contre l'engagement américain au Viêt Nam. Sympathisant du mouvement anarcho-syndicaliste et membre du syndicat IWW, il a donné une multitude de conférences un peu partout dans le monde et a publié de nombreux livres et articles dans lesquels il fait part de ses analyses historiques, sociales et politiques. Ses critiques portent tout particulièrement sur la politique étrangère des États-Unis et le fonctionnement des mass médias. Il est considéré comme une figure intellectuelle majeure du monde contemporain, à la fois controversée et admirée. |

Ine est roi du Wessex de 688 ou 689 à 726. Il est principalement connu pour son œuvre législative. Il se révèle incapable de conserver les gains territoriaux réalisés par son prédécesseur Cædwalla, qui avait soumis une grande partie du Sud de l'Angleterre à son autorité. À la fin du règne d'Ine, les royaumes du Kent, du Sussex et d'Essex se sont libérés de la domination des Saxons de l'Ouest. Il parvient toutefois à garder le contrôle de l'actuel Hampshire, et il étend son royaume vers le sud-ouest aux dépens des Bretons de Cornouailles. Ine est le premier roi du Wessex, et le premier roi anglo-saxon en dehors du Kent, à émettre un code de lois. Son texte offre un éclairage important sur l'histoire de la société anglo-saxonne et illustre la foi chrétienne d'Ine. Le commerce connaît une croissance importante sous son règne, ce dont témoigne l'expansion de la ville d'Hamwic, l'actuelle Southampton. Les premières pièces de monnaie frappées au Wessex datent vraisemblablement de cette période, bien qu'il n'en subsiste aucune portant le nom d'Ine. Ine abdique en 726 pour se rendre en pèlerinage à Rome, suivant l'exemple de son prédécesseur. Æthelheard lui succède sur le trône du Wessex. | |

|

The Simpsons Wrestling est un jeu vidéo de catch (lutte professionnelle) basé sur l'univers de la série Les Simpson et sorti sur PlayStation. Il a été développé par Big Ape Productions et édité par Fox Interactive et Activision. Sa sortie a eu lieu le 22 mars 2001 en zone PAL — dont l'Europe fait partie — et le 12 avril 2001 en Amérique du Nord. Dix-huit personnages sont présents dans le jeu, chacun étant doublé par les mêmes acteurs que ceux de la série. Chaque personnage dispose de ses propres mouvements qu'il peut exécuter sur le ring. Les matchs se tiennent dans différents endroits modélisés en 3D de la ville de Springfield ; ils se terminent lorsque l'un des personnages rive au sol les épaules de son adversaire pour un compte de trois par l'arbitre. Le jeu a été mal accueilli par la presse spécialisée et a obtenu une moyenne de seulement 32 % sur Metacritic. Les critiques ont pointé du doigt les mauvais graphismes et le gameplay simpliste et déséquilibré mais ont apprécié la bande son du jeu. |

L'Attaque des Titans (進撃の巨人, Shingeki no Kyojin, litt. Le Géant assaillant, souvent abrégé SnK), aussi connu sous le titre anglais Attack on Titan, est un shōnen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié entre et dans le magazine Bessatsu Shōnen Magazine puis compilé en trente-quatre volumes reliés par l’éditeur Kōdansha. La version française est publiée en intégralité par Pika Édition dans la collection seinen entre et . L’histoire tourne autour du personnage d’Eren Jäger dans un monde où l’humanité vit entourée d’immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les Titans. Le récit raconte le combat mené par l’humanité pour reconquérir son territoire, en éclaircissant les mystères liés à l’apparition des Titans, du monde extérieur et des évènements précédant la construction des murs. Une adaptation en série télévisée d’animation de vingt-cinq épisodes produite par Wit Studio est diffusée initialement entre avril et sur la chaîne MBS au Japon. Une deuxième saison de douze épisodes est diffusée entre avril et . Une troisième saison de vingt-deux épisodes, divisée en deux parties, est diffusée entre et sur NHK General TV. Une quatrième et dernière saison, divisée en trois parties, est produite par MAPPA et diffusée de à sur NHK General TV pour la première partie, de à pour la deuxième partie, et la troisième partie composée de deux épisodes spéciaux est diffusée entre et . La version originale sous-titrée en français est initialement diffusée et distribuée en simultané par Wakanim puis Crunchyroll en streaming et téléchargement légal, puis éditée par @Anime en DVD et Blu-ray. Des original video animation sont commercialisés au format DVD avec des éditions limitées du manga, et un film live en deux parties est diffusé lors de l’été 2015. Des adaptations en jeux vidéo, light novels et séries dérivées ont également vu le jour. La série est un succès commercial à l’échelle mondiale, avec un tirage total s’élevant à plus de 140 millions d’exemplaires en , ce qui classe l'œuvre parmi les séries de mangas les plus vendues. L’adaptation en anime a notamment permis une large popularisation de l’œuvre à l’international. L’accueil critique est également positif et loue l’atmosphère, l'intensité et le développement du récit. La série est récompensée par de nombreux prix, bien que l'interprétation politique de la série produise des controverses.

| |

Lord Jim (Lord Jim en anglais) est un roman de Joseph Conrad publié en feuilleton d'octobre 1899 à novembre 1900 dans le périodique Blackwood's Magazine et en un volume dans une version révisée à la fin de cette même année. Appartenant à la première partie de la carrière littéraire de l'auteur, il en représente un jalon important par son succès immédiat, le premier et aussi l'un des rares que l'auteur ait jamais obtenus. S'appuyant en partie sur des expériences personnelles, il raconte l'histoire de Jim, jeune officier de marine marchande britannique épris de rêves héroïques, mais marqué d'infamie : en effet, il a abandonné un navire en mer Rouge, le Patna, qu'il pensait être sur le point de sombrer, sans que les centaines de passagers embarqués n'en soient prévenus. Le reste de sa vie est consacré à tenter de restaurer sa légitimité, en particulier à Patusan, territoire de l'Asie du Sud-Est. Jim est un homme d'extrême bravoure en ses intentions, mais couard en ses actions ; à la poursuite d'un rêve d'héroïsme grandiose, et en recul devant l'adversité ; un géant en imagination et un poltron dans la réalité ; brandissant et trahissant à la fois les principes de noblesse et d'exigence qui confèrent à la société sa cohésion et sa dignité. Le schéma narratif est particulièrement complexe, déjà expérimenté dans La Folie Almayer en 1895. Conrad a appelé cette technique « la vision oblique » (oblique vision). Elle tend à rompre la suite temporelle par de constants passages du présent au passé et vice versa. Ainsi, le romancier vise à « ne laisser échapper aucun fragment de vie » (not even a fragment of life to escape). Le narrateur principal qui, à partir du cinquième chapitre, parle, puis prend la plume pour ne la quitter que peu avant la fin, est l'un des personnages essentiels, Marlow, déjà rencontré dans Jeunesse (1898) et Au cœur des ténèbres (1899). Considéré comme l'une des œuvres les plus profondes de Joseph Conrad, Lord Jim figure en soixante-quinzième position sur la liste des cent meilleurs livres du XXe siècle établie en 1999 par Le Monde et la Fnac, et au quatre-vingt-cinquième rang de celle des cent meilleurs retenus par la British Library. |

L’Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par l’écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses termes. Il s’agit de l’histoire, présentée comme authentique, du berger Elzéard Bouffier, personnage pourtant de fiction, qui fait revivre sa région, localisée en Haute Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres. Écrite à la suite d’une commande du magazine américain Reader’s Digest, la nouvelle a eu un retentissement mondial. Elle est aujourd’hui considérée comme un manifeste à part entière de la cause écologiste. Beaucoup de personnes ont cru que le personnage d’Elzéard Bouffier avait vraiment existé, croyance sur laquelle Giono n’a pas manqué de jouer. La nouvelle véhicule de nombreux messages : écologiques, humanistes et même politiques. L’histoire d’Elzéard Bouffier est en effet considérée dans la littérature écologiste comme une parabole de l’action positive de l’homme sur son milieu et de l’harmonie qui peut s’ensuivre. Le récit de Giono a donné lieu à un film d’animation du même nom, réalisé par l’illustrateur Frédéric Back et lu par Philippe Noiret, et qui a obtenu plus de 40 prix à travers le monde. L’Homme qui plantait des arbres est aujourd’hui reconnu comme une œuvre majeure de la littérature de jeunesse et elle est, à ce titre, et pour son message écologique, étudiée en classe. | |

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

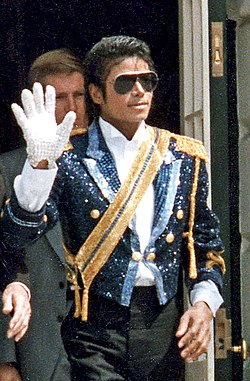

Michael Joseph Jackson ( à Gary, Indiana - à Los Angeles, Californie) est un chanteur, acteur-compositeur et danseur-chorégraphe américain surnommé « The King of Pop » (en français « Le Roi de la Pop »). Vedette dès son plus jeune âge avec les Jackson Five et icône planétaire depuis les années 1980, il a battu tous les records de l'industrie musicale et détient, encore à ce jour, celui de l'album le plus vendu au monde avec Thriller (1982), dont plus de 104 millions d'exemplaires ont été écoulés. Malgré les controverses, Michael Jackson demeure une des figures majeures de la musique Pop / Rock des cent dernières années, et est cité dans le Guinness Book comme l'homme le plus connu de tous les temps. Il est aussi l'artiste le plus récompensé de l'histoire de la musique. En l'an 2000, il est nommé Artiste du Millénaire aux World Music Awards. Il décède deux semaines avant son retour sur scène prévu pour juillet 2009. Le , après des funérailles privées, un hommage lui est rendu au Staples Center de Los Angeles, retransmis gratuitement en Mondovision. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| |

Le bogue de l'an 2000 est un problème de programmation portant sur le format de la date dans les mémoires des ordinateurs, et par conséquent dans les matériels informatiques, les programmes et différents logiciels, et les bases de données : il manquait les deux chiffres correspondant à l'année, de sorte qu'à l'approche de l'an 2000 (passage de 99 à 00 correspondant à l'année 1900), il risquait d'y avoir des dysfonctionnements dans les traitements informatiques. La communication (nécessaire) qui a été faite sur le problème du bogue de l'an 2000 a provoqué, dans la société, certaines peurs irrationnelles et sans grand rapport avec le problème : des avions qui risquaient de tomber, des ascenseurs qui pouvaient tomber en panne... En réalité, le problème de l'an 2000 était bien davantage lié à la gestion sur de grands ordinateurs dits mainframes (300 à 600 milliards de lignes de programme potentiellement affectées dans le monde) qu'aux systèmes industriels. Lire l'article |

Jacques Delisse, né le à Dax et mort le à Bordeaux, est un botaniste et pharmacologue français qui participa à la première partie de l'expédition vers les Terres australes commandée par Nicolas Baudin au départ du Havre à compter du . Installé à bord du Naturaliste, il herborisa à Tenerife puis descendit à l'île de France, l'actuelle île Maurice, durant une escale qui vit plusieurs autres membres renoncer à la suite du voyage d'exploration scientifique dans lequel ils étaient engagés. Il demeura dans la colonie de l'océan Indien malgré la capture de cette dernière par les Britanniques, y ouvrit la première pharmacie connue et fut par la suite le cofondateur de la Société d'histoire naturelle de l'île Maurice et d'une banque appelée banque de Maurice. Il ne rentra en France avec ses enfants qu'à la mort de sa femme rencontrée sur place. | |

Le monastère royal de Saint-Bernard, plus connu sous le nom de couvent des Feuillants, était un monastère parisien fondé en 1587 par Henri III pour les religieux de l'ordre cistercien réformé des Feuillants. Situés rue Saint-Honoré, derrière les actuels no 229-235 de cette rue, près de l'angle de l’actuelle rue de Castiglione, ses bâtiments ont été rasés au début du XIXe siècle. Sécularisé et nationalisé en 1790, le couvent servit notamment de lieu de réunion à un éphémère rassemblement politique, le club des Feuillants. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

La miniature arménienne est l'expression particulière de la miniature en Grande-Arménie, en Petite-Arménie et dans la diaspora arménienne. Son apparition remonte à la création de l'alphabet arménien en Arménie, soit en l'an 405. Très peu de fragments de manuscrits enluminés des VIe et VIIe siècles ont survécu, le plus ancien conservé en entier datant du IXe siècle. L'âge d'or se situe aux XIIIe et XIVe siècles, période de la formation définitive des principales écoles et tendances (quinze cents centres d'écriture et d'enluminure). Les plus éclatantes sont celles de Siounie, du Vaspourakan et de Cilicie. De nombreux manuscrits arméniens enluminés hors du pays d'Arménie ont aussi traversé les siècles. Malgré l'apparition de l'imprimerie arménienne au XVIe siècle, la production de miniatures s'est prolongée jusqu'au XIXe siècle et survit à travers la peinture et le cinéma arméniens modernes... | |

Le Taijutsu (japonais : 体術) que l'on retrouve aussi sous l'appellation Taijitsu, Tai-jitsu ou Tai Jitsu (dans l'appellation de sa version européenne), est un art martial japonais d'origine. Il s'agit d'une ancienne appellation générique aux méthodes de combat à mains nues, parfois connue sous le nom de Koshi no Mawari et d'où est ressortit le concept de Jūjutsu (technique en souplesse). Anciennement, le Taijutsu tout comme le Jūjutsu, étaient souvent associés et/ou issus du Yawara. Des appellations variées ont été utilisées pendant les différentes périodes historiques du Japon et changeaient selon les régions géographiques et les différents successeurs. Chacune de ces appellations se référaient à de légères différences liées aux caractéristiques techniques où tout le corps ou une partie du corps était utilisé. Les premières références à ces arts combat à mains nues peuvent être trouvés dans les premiers dossiers historiques du Japon que l'on appelle, le Kojiki (Chronique des faits anciens) et le Nihon Shoki (Chroniques du Japon), et qui concernent la création mythologique du pays et la mise en place de la famille impériale. Le Taijutsu est un art de combat très ancien. Identifié comme une variation du Kumiuchi, il est reconnu comme étant le précurseur d’autres arts martiaux japonais. Son origine n'est pas connu avec précision, mais il a été redécouvert et codifié autour du XVIIe siècle par un guerrier du nom de Nagao Kenmotsu, un Samurai des écoles Ittō Ryū (一刀流) et Yagyū Shinkage Ryū (柳生新陰流) et qui fonda le Nagao Ryū (長尾流). |

La loi Coluche est votée le 23 décembre 1988, en référence au fondateur des Restaurants du Cœur. Elle crée une déduction fiscale supplémentaire pour certaines associations, caritatives et humanitaires dites « organismes d’aide aux personnes en difficulté ».

| |

Sergueï Pavlovitch Korolev, également Koroliov ou Koroliev (en russe : Сергей Павлович Королёв ; en ukrainien : Сергій Павлович Корольов), né le (dans le calendrier julien : 30 décembre 1906) à Jytomyr (Ukraine) et mort le à Moscou, est un ingénieur, père de l’astronautique soviétique considéré comme l’équivalent soviétique de Wernher von Braun. C’est au cours de l’année 1930 que Korolev s’intéresse à l’utilisation de carburant liquide pour la propulsion par moteur-fusée. À l’époque, il cherche à utiliser cette technologie pour la propulsion des avions. En 1931, en collaboration avec Friedrich Zander, un des pionniers de l’astronautique, il participe à la création du Grouppa Izoutcheniïa Reaktivnovo Dvijeniïa (GIRD), l’un des premiers centres parrainés par l’État soviétique pour le développement de fusées. En mai 1932, Korolev est nommé chef du groupe. Durant les années suivantes, le GIRD développe trois systèmes différents de propulsion, avec à chaque fois une amélioration des performances. En 1932, les militaires s’intéressent aux efforts déployés par le groupe et commencent à fournir des fonds. En 1933, le groupe réalise le premier tir d’une fusée à propulsion liquide, appelée GIRD-09, soit sept ans après Robert Goddard et son lancement peu médiatisé en 1926. En 1934, Korolev publie l’ouvrage Une fusée dans la stratosphère. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L'ornithorynque (Ornithorhynchus anatinus) est une petite espèce de mammifère semi-aquatique endémique de l'est de l'Australie, y compris en Tasmanie. C'est l'une des cinq espèces de l'ordre des monotrèmes, les seuls mammifères qui pondent des œufs au lieu de donner naissance à des petits vivants (les quatre autres espèces sont des échidnés). C'est la seule espèce survivante de la famille des Ornithorhynchidae et du genre Ornithorhynchus bien qu'un grand nombre de fragments d'espèces fossiles de cette famille et de ce genre aient été découvertes. L'apparence bizarre de ce mammifère pondant des œufs, muni d'aiguillons venimeux, à bec de canard, à queue de castor et à pattes de loutre a fortement surpris les premiers explorateurs qui l'ont découvert et bon nombre de naturalistes européens ont cru à une plaisanterie. C'est l'un des rares mammifères venimeux : le mâle porte un aiguillon sur les pattes postérieures qui peut libérer du venin capable d'infliger de vives douleurs à un être humain. Les traits originaux de l’ornithorynque en font un sujet d’études important pour connaître l’évolution des espèces animales et en ont fait un des symboles de l’Australie : il a été utilisé comme mascotte pour de nombreux événements nationaux et il figure au verso de la pièce de vingt centimes australiens. Jusqu’au début du XXe siècle, il a été chassé pour sa fourrure mais il est protégé à l’heure actuelle. Bien que les programmes de reproduction en captivité aient eu un succès très limité et qu’il soit sensible aux effets de la pollution, l’espèce n’est pas encore considérée comme en danger. | |

|

L'histoire de la Formule 1 trouve son origine dans les courses automobiles disputées en Europe dans les années 1920 et 1930. Elle commence réellement en 1946 avec l'uniformisation des règles voulue par la Commission sportive internationale de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la création de la « Formule de Course Internationale n°1 », pour indiquer la qualité optimale, comprimée en Formule 1. Un championnat du monde de Formule 1 est créé en 1950 puis une coupe des constructeurs en 1958 (qui devient le Championnat du monde des constructeurs à partir de 1982). L'évolution de la discipline est étroitement liée à celle des performances des voitures et de la réglementation technique des compétitions. Bien que le gain du championnat du monde reste le principal objectif, de nombreuses courses de Formule 1 ont eu lieu sans être intégrées au championnat du monde (compétitions hors championnat). La dernière en date, disputée à Brands Hatch, s'est déroulée en 1983. Des championnats nationaux ont également été organisés en Afrique du Sud et au Royaume-Uni dans les années 1960 et 1970. Lire la suite |

Détective Conan (名探偵コナン, Meitantei Konan) est une série japonaise de mangas créée par Gōshō Aoyama. La série débute en 1994 avec une première publication dans le magazine hebdomadaire Weekly Shōnen Sunday, et recense 85 volumes commercialisés au Japon au . Les éditions Kana proposent une version française de 78 volumes au . Le manga est adapté en série télévisée d'animation par les studios TMS Entertainment, anciennement Tokyo Movie Shinsha, et Yomiuri Telecasting Corporation. Cette adaptation animée, qui recense actuellement plus de 760 épisodes, est pour la première fois diffusée le sur le réseau japonais Nippon TV. En France, sur les 214 premiers épisodes licenciés, seuls 170 épisodes ont été diffusés sur plusieurs chaînes de télévision incluant Cartoon Network du jusqu'à fin 2007, France 3 dans l'émission France Truc le , et sur NT1 jusqu'en 2008. Mangas a également diffusé les trente premiers épisodes en version intégrale non censurée à partir du mais a arrêté la diffusion début . Depuis sa toute première publication, Détective Conan se popularise et s'étend en tant que franchise proposée sur une multitude de supports (incluant films d'animation, OAV, adaptations live, jeux vidéo) et produits dérivés. De 1994 à mai 2012, le manga s'est vendu à plus de 140 millions d'exemplaires au Japon. En 2001, il remporte la 46e place du prix Shōgakukan dans la catégorie shōnen. Les critiques sont globalement positives grâce à la tournure et la qualité des intrigues et investigations. | |

La structure des protéines est la composition en acides aminés et la conformation en trois dimensions des protéines. Elle décrit la position relative des différents atomes qui composent une protéine donnée. Les protéines sont des macromolécules de la cellule, dont elles constituent la « boîte à outil », lui permettant de digérer sa nourriture, produire son énergie, de fabriquer ses constituants, de se déplacer, etc. Elles se composent d’un enchaînement linéaire d’acides aminés liés par des liaisons peptidiques. Cet enchaînement possède une organisation tridimensionnelle (ou repliement) qui lui est propre…

|

Les fourmis (famille des formicidés, ou Formicidae) sont des insectes sociaux formant des colonies, appelées fourmilières, parfois extrêmement complexes. Par exemple, la fourmi Tetraponera colonise un arbre creux le Barteria surnommé au Gabon l’arbre de l’adultère. On y attachait les femmes adultères dans le temps. La morsure d’une fourmi de cette espèce crée une douleur aussi forte que celle d’une guêpe mais moins longue. Une certaine espèce, appelée fourmi tueuse, a tendance à attaquer des animaux beaucoup plus grands qu’elle dans sa quête de nourriture ou dans la défense de ses nids. Les attaques sur l’homme sont rares. Lire l’article | |

|

L'immunologie est l'étude du système immunitaire et de la réaction d'un organisme face à des envahisseurs extérieurs pathogènes. L'immunologie s'intéresse également aux maladies auto-immunes, aux allergies et au rejet des greffes. L'immunologie joue également un rôle notable dans l'élaboration des vaccins, ainsi que dans la lutte contre les cancers (développement incontrôlé de tumeurs formées de cellules de l'organisme, non reconnues et donc non détruites par le système immunitaire) et le SIDA...

| |

La tortue luth (Dermochelys coriacea) est la plus grande des sept espèces actuelles de tortues marines et la plus grande des tortues de manière générale. Elle ne possède pas d'écailles kératinisées sur sa carapace, mais une peau sur des os dermiques. C'est le seul représentant contemporain du groupe des Dermochelyoidae, le clade des tortues à dos cuirassé, connu aussi par diverses espèces fossiles, dont certaines géantes comme l'archelon. La tortue luth fréquente tous les océans de la planète, mais sa survie est gravement menacée par le braconnage, les filets de pêche, la pollution et l'urbanisation du littoral. Elle figure sur la liste de l'UICN des espèces en voie de disparition et fait l'objet de conventions et de programmes internationaux de protection et de conservation. |

La flore du massif des Vosges se répartit entre un étage collinéen, un étage montagnard et un étage subalpin. L'étage collinéen s'étend jusqu'à 500 mètres d'altitude environ. Entre 500 et 1 000 mètres se situe l'étage montagnard, puis au-delà, l'étage subalpin dont le point culminant est le Grand Ballon, à 1 424 mètres. Les différentes conditions environnementales (altitude, climat, topographie, types de sol, etc.) sont à l'origine d'une végétation variée. Du fait de l'orientation nord-sud de la zone montagneuse, il existe un contraste marqué entre l'est et l'ouest, les vents d'ouest apportant les précipitations qui tombent en abondance sur le versant lorrain et les sommets, alors que le versant alsacien est plus sec. Le massif vosgien est recouvert de forêts à 60 %. À moins de 500 mètres d'altitude, la forêt est de type chênaie-hêtraie. Entre 500 et 1 000 mètres, la chênaie-hêtraie cède la place à la hêtraie-sapinière. Au-delà de 1 000 mètres, le sapin disparaît et laisse la place à la hêtraie d'altitude, composée d'arbres de plus en plus chétifs à mesure qu'on gagne en altitude, et qui finit par être remplacée, à partir de 1 200 mètres environ, par des landes ou alpages appelés localement « hautes chaumes ». | |

Le Centre de l'imaginaire arthurien est un centre culturel soutenu par une association loi de 1901. Il est consacré à la matière de Bretagne, et tout particulièrement à la légende arthurienne. Fondé en mai 1988 à Rennes sous l'impulsion de différents spécialistes de la légende arthurienne, d'élus locaux, d'artistes et d'écrivains, son siège est situé au château de Comper, en forêt de Paimpont (Brocéliande), depuis 1990. Il organise chaque année une exposition consacrée à une thématique de la matière de Bretagne et une saison culturelle avec de nombreux événements, parmi lesquels la « Pentecôte du roi Arthur », les « Rencontres de l'imaginaire de Brocéliande » et la « Semaine du dragon ». Son investissement en faveur de la diffusion de l'art, de la culture et de l'histoire de la légende arthurienne ainsi que son action en faveur du public scolaire lui ont valu sa reconnaissance. Ses membres ont créé la maison d'édition Artus, pour publier des ouvrages consacrés à ces thématiques. Claudine Glot préside le Centre arthurien depuis sa création ; il compte aussi de nombreuses personnalités, comme Philippe Le Guillou, Gilbert Durand et Michel Le Bris. L'elficologue Pierre Dubois, les artistes Séverine Pineaux, Bruno Brucéro et Didier Graffet ainsi que les universitaires Philippe Walter et Bernard Sergent font partie de ses piliers. Il est dirigé depuis 2008 par Nicolas Mezzalira, et a reçu la visite de nombreux invités prestigieux, comme Mario Vargas Llosa, Nolwenn Leroy et Patrick Poivre d'Arvor. Il accueille en moyenne 30 000 visiteurs par an, dont près d'un tiers de scolaires. |

La rivalité entre les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles (Lakers de Minneapolis jusqu'en 1960) est la rivalité la plus intense du XXe siècle en National Basketball Association (NBA). Dans les années 1980, elle est à son apogée lorsque Magic Johnson et Larry Bird s'affrontent lors de trois séries en finales. La rivalité est moins forte après le retrait des deux stars. Après 21 ans de rencontres sans finale, les Celtics et les Lakers se retrouvent opposés en finales NBA en 2008, titre finalement remporté par les Celtics. Deux saisons plus tard, en 2010, Los Angeles prend sa revanche en dominant Boston lors d'un septième match décisif. Les deux franchises sont les plus titrées de NBA. Les Celtics mènent le classement avec 17 titres de champion NBA tandis que le rival californien en a remporté 16. À elles deux, les franchises ont, fin 2012, remporté 33 des 66 championnats disputés dans l'histoire de la NBA (en comptant les 3 saisons BAA). Les deux franchises ont toujours été chacune dans une conférence opposée (Est pour les Celtics et Ouest pour les Lakers) et si elles se rencontrent en saison régulière, elles ne sont opposées en playoffs qu'en Finales NBA. Celtics et Lakers se sont rencontrés douze fois en finales. Les Celtics mènent leur duel par neuf victoires à trois (dont les huit premières consécutives). | |

L’économie des Iroquois, telle qu’elle est apparue aux premiers colons européens, reposait sur une organisation collective de la production qui combinait l’agriculture et des activités de type chasse et cueillette. Ce système économique était commun dans ses grands traits à toutes les tribus de la Confédération iroquoise – les Iroquois proprement dit – et plus largement à l’ensemble des peuples iroquoiens du nord - dont les mieux connus sont les Hurons – qui vivaient dans la région correspondant aujourd’hui à l’État de New York et à la zone des Grands Lacs. La Confédération iroquoise s’était constituée peu de temps avant la venue des Européens par le regroupement de cinq tribus, les Cinq-Nations (Sénécas, Cayugas, Onondaga, Oneidas et Mohawks), auxquelles une sixième (les Tuscaroras) s’adjoignit plus tard. Quant aux peuples hurons, bien qu’ennemis traditionnels des Iroquois, ils appartenaient à la même famille linguistique et pratiquaient une économie similaire. Ces peuples étaient avant tout agriculteurs et se nourrissaient des « trois sœurs » communément cultivées parmi les groupes amérindiens : le maïs, le haricot et la courge. Semi-sédentaires, ils complétaient leur alimentation par la pêche, au printemps, et la chasse, pour laquelle les hommes quittaient les villages de l’automne à l’hiver. Ils avaient élaboré des formes culturelles spécifiques, en rapport avec leur mode de vie. Au nombre de ces créations figuraient leurs conceptions de la nature et de la gestion de la propriété. Les Iroquois avaient développé une économie très différente du système occidental aujourd’hui dominant. Elle se caractérisait notamment par la propriété collective du sol, une division du travail selon le genre et un mode d’échange fondé principalement sur l’économie de don. Dans cette société relativement homogène, les conflits endémiques avec les nations voisines entretenaient un élément de différenciation interne par le flux de captifs qu’ils produisaient et dont le statut pouvait aller de l’esclavage à l’adoption… |

L'édition 2014 de Best in the World est une manifestation de catch en paiement à la séance, produite par la fédération américaine Ring of Honor (ROH), initialement diffusée en haute définition et en direct sur le câble et via satellite, aux États-Unis. Elle est également disponible en ligne, sur le site d'hébergement de vidéos Ustream. Le pay-per-view (PPV) se déroule le 22 juin 2014 au Tennessee State Fairgrounds à Nashville, dans le Tennessee. Pour cette 5e édition de Best in the World, sept lutteurs de la ROH — Adam Cole, Jay Lethal, Matt Hardy, Michael Elgin, Jay Briscoe, Kevin Steen et Maria Kanellis — sont présentés sur l'affiche promotionnelle. Sept rencontres sont annoncées pour cet évènement, ainsi que deux autres destinées à chauffer le public, visibles gratuitement en ligne. Chacune d'entre elles est déterminée par des storylines rédigées par les scénaristes de la ROH ; soit par des rivalités survenues avant le pay-per-view, soit par des matchs de qualification en cas de rencontre pour un championnat. Une avant-première a également été réalisée dans le but de promouvoir l'évènement. Tous les titres de la fédération ont été remis en jeu avec notamment le champion de la télévision Jay Lethal qui affronta Matt Taven pour le titre ou encore les champions par équipes ReDRagon qui ont défendu leurs ceintures face à Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Le main event de la soirée est un match simple pour le titre mondial de la ROH. Près de 1400 spectateurs, ainsi qu'environ 12000 téléspectateurs en paiement à la séance, ont assisté à la défaite d'Adam Cole, le champion en titre, qui a perdu sa ceinture au profit de son challenger, Michael Elgin. | |

Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, également connue sous les appellations sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ou encore la petite Thérèse, est une religieuse carmélite française née à Alençon dans l'Orne en France le et morte à Lisieux en France le . Le retentissement de ses publications posthumes, dont Histoire d'une âme publiée peu de temps après sa mort, en fait l'une des plus grandes saintes du XIXe siècle. La dévotion à sainte Thérèse s'est développée partout dans le monde. Considérée par Pie XI comme l'« étoile de son pontificat », elle est béatifiée puis canonisée dès 1925. Religieuse cloîtrée, elle est paradoxalement déclarée sainte patronne des missions et, avec Jeanne d'Arc, canonisée en 1920, proclamée « Patronne Secondaire de la France ». Enfin, elle est proclamée Docteur de l'Église par Jean-Paul II en 1997 pour le centenaire de sa mort. Dernière née d'un couple tenant commerce d'horlogerie et de dentelles d'Alençon, Louis et Zélie Martin, Thérèse perd sa mère à quatre ans et demi. Elle est élevée par ses sœurs aînées Marie et Pauline, qui tour à tour entrent au carmel de Lisieux, faisant revivre à l'enfant le sentiment d'abandon ressenti lors de la perte de leur mère. Cependant, elle ressent très tôt un appel à la vie religieuse. Elle fait un pèlerinage à Rome pour demander l'accord d'entrer au Carmel, alors qu'elle n'en a pas encore l'âge légal. Mais le pape refuse, elle doit donc attendre. Elle entre au Carmel de Lisieux à quinze ans. Après neuf années de vie religieuse, dont les deux dernières passées dans une « nuit de la foi », elle meurt de la tuberculose le à l'âge de vingt-quatre ans. La nouveauté de sa spiritualité, appelée la théologie de la « petite voie », de l'enfance spirituelle, a inspiré nombre de croyants. Elle propose de rechercher la sainteté, non pas dans les grandes actions, mais dans les actes du quotidien même les plus insignifiants, à condition de les accomplir pour l'amour de Dieu. En la proclamant 33e docteur de l'Église, le pape Jean-Paul II a reconnu ipso facto l'exemplarité de sa vie et de ses écrits. Ironie du sort, elle meurt inconnue puisque cloîtrée et est aujourd'hui « mondialement célèbre et vénérée ». Édifiée en son honneur, la basilique de Lisieux est le deuxième plus grand lieu de pèlerinage de France après Lourdes. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Royan (prononcer [rwa.jɑ̃]), en saintongeais Roéyan, est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Royannais et les Royannaises. Elle est la principale ville de la Côte de Beauté. La ville de 18 202 habitants, au cœur d’une aire urbaine estimée à 40 707 habitants, est une station balnéaire dans l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Son territoire comporte cinq plages, un port de plaisance et un port de pêche. Royan a connu plusieurs sièges et destructions. Après les invasions germaniques (Wisigoths notamment), puis les attaques Vikings, Royan, petit port de pêche, est le siège de plusieurs prieurés pendant le Moyen Âge. Sous domination anglaise pendant la guerre de Cent Ans, la cité devient une place forte protestante, assiégée et détruite par Louis XIII. Ce n’est qu’après la Révolution que Royan se développe grâce à ses bains de mer et acquiert une grande renommée au XIXe siècle. Elle accueille de nombreux artistes pendant les Années Folles. Détruite par des bombardements alliés en 1945, la ville est déclarée Laboratoire de recherche sur l’urbanisme et possède depuis un patrimoine architectural représentatif des années 1950 (architecture moderniste). La commune a retrouvé sa vocation touristique et compte 90 000 habitants en pleine saison. | |

La ligne 4 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Entièrement située dans les limites de la capitale, elle relie le terminus nord Porte de Clignancourt au terminus sud Porte d'Orléans et traverse le cœur de Paris. On l'appelle ainsi parfois « Orléans - Clignancourt ». Longue de 10,6 kilomètres, elle est en correspondance avec toutes les autres lignes de métro (hormis les 3bis et 7 bis) et toutes les lignes de RER. C'est également la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau après la ligne 1, avec cent cinquante-quatre millions de voyageurs en 2004. La ligne 4 a été la première à relier la rive droite à la rive gauche de la Seine par une traversée sous-fluviale, occasionnant de 1905 à 1907 au cœur même de la capitale des travaux spectaculaires. C'est également la ligne du métro de Paris où il fait le plus chaud car les rames encore en service, les MP 59, sont montées sur pneus et surtout dissipent l'énergie du freinage électrique par le biais de résistances ; de plus elle est entièrement souterraine ce qui contribue également à cet état de fait. La ligne 4 se verra pour la première fois prolongée en banlieue mi-2012, au sud jusqu'à la nouvelle station Mairie de Montrouge. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Errol Flynn est un acteur australo-américain, né le à Hobart en Tasmanie (Australie) et mort le à Vancouver (Canada). Flynn s'est fait connaître principalement pour ses rôles dans les films d'aventures de Michael Curtiz, tels que Capitaine Blood (1935), Les Aventures de Robin des Bois (1938) ou L'Aigle des mers (1940), et de Raoul Walsh tels que La Charge fantastique (1941), Gentleman Jim (1942) ou Aventures en Birmanie (1945). Marié à trois reprises, il est également célèbre pour son tempérament d'« homme à femmes », entretenant une image de séducteur impénitent tout au long de sa vie. Pour les hommes de sa génération, « l'amour à la Flynn » (expression originale : « In like Flynn ») était synonyme de succès amoureux. Il meurt à l'âge de 50 ans, principalement en raison d'un excès d'alcool. Ayant tourné dans plus de soixante films, son nom est associé aux plus grandes stars de l'âge d'or d'Hollywood.

| |

Peau d'âne est un film musical français de Jacques Demy, sorti en 1970 et inspiré du conte de Charles Perrault, paru en 1694. Le film reprend l'intrigue du conte : une princesse forcée d'épouser son père fuit son royaume en se dissimulant sous une peau d'âne. Suscitant l'hostilité par son déguisement, elle parvient à conserver son secret jusqu'à sa rencontre fortuite avec le prince d'un château voisin. Une fois leur amour avoué et l'identité de la princesse révélée, les noces des deux jeunes gens sont célébrées dans l'harmonie retrouvée. À cette histoire merveilleuse, le réalisateur apporte une esthétique « pop » caractéristique des années 1960 mais encore inédite dans le cinéma français. Cette troisième collaboration entre Jacques Demy et Catherine Deneuve permet au réalisateur de réaffirmer la force et la singularité de son univers cinématographique, ce « Demy-monde » qui mêle références féériques et poétiques, et à l'actrice de gagner un nouveau rôle de beauté iconique. Considéré comme un film culte grâce à l'audace de ses thèmes et de son parti pris visuel, ainsi qu'à sa musique signée Michel Legrand, Peau d'âne constitue le plus grand succès au box-office de Jacques Demy. Il a été restauré en 2003 et en 2014 sous la houlette de la cinéaste Agnès Varda, compagne du réalisateur. |

Mira est un film dramatique belgo-néerlandais de Fons Rademakers sorti en 1971 sur un scénario de Hugo Claus et de Magda Reypens avec Willeke van Ammelrooy et Jan Decleir dans les rôles principaux. L'histoire est basée sur le roman Le Déclin du Waterhoek (titre original néerlandais : De teleurgang van den Waterhoek) de Stijn Streuvels. Le film annonce l'éclosion d'un cinéma flamand, principalement basé sur l'adaptation d'œuvres de grands écrivains flamands. Comme Le Conscrit (1974), d'après le roman De loteling d'Hendrik Conscience, et Pallieter (1976), d'après le roman homonyme de Félix Timmermans. Hugo Claus, veut faire vite, afin d'honorer Stijn Streuvels (1871-1969). Il décide que le film doit sortir l'année du centenaire de la naissance de Stijn Streuvels, soit en 1971. Alors que le réalisateur souhaite une collaboration avec le romancier, celle-ci devient impossible après le décès de celui-ci — âgé de 98 ans à l'époque — en 1969. Le film raconte l'histoire de Waterhoek, un hameau isolé au bord de l'Escaut. Suite à la venue d'un ingénieur chargé de la construction d'un pont, certains habitants craignent de perdre leur quiétude pour certains, leur emploi pour d'autres, comme le passeur d'eau. Mira, une séduisante villageoise sauvageonne, hésite entre l'amour que lui portent deux hommes, Lander et l'ingénieur Maurice. | |

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

Le Général dans son labyrinthe (en espagnol : El general en su laberinto) est un roman de l'écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez. Il s'agit d'un récit romancé des derniers jours de Simón Bolívar, le libérateur et premier président de la République de Colombie (« Grande Colombie »). Publié pour la première fois en 1989, le livre raconte le voyage de Bolívar de Bogota à la côte nord de la Colombie, alors qu'il cherche à quitter l'Amérique du Sud pour s'exiler en Europe. Ce sera le dernier qu'il entreprendra puisque, au bout de celui-ci, il meurt des suites d'une maladie mystérieuse sans avoir pu prendre la mer pour le vieux continent. Ses précédents romans tels que Cent ans de solitude et L'Amour aux temps du choléra ayant été des succès, García Márquez décide d'écrire un livre sur « Le Libérateur » après avoir lu un ouvrage inachevé d'Álvaro Mutis sur ce sujet. García Márquez demande alors à son confrère la permission de rédiger un ouvrage sur l'ultime voyage de Bolívar. Après deux ans de recherches pendant lesquels il étudie notamment les 34 tomes des mémoires de Daniel Florence O'Leary (l'aide de camp de Bolívar) et divers documents historiques, García Márquez publie son roman sur les sept derniers mois de la vie du général sud-américain. C'est la vie de Bolívar qui constitue le « labyrinthe » évoqué dans le titre, un labyrinthe fait des mille souvenirs que l'ouvrage rappelle et dans lequel il nous introduit. Le mélange des genres dans Le Général dans son labyrinthe le rend difficile à classer dans l'un de ceux-ci et les critiques ne s'accordent pas sur la place exacte à lui donner entre le roman et le récit historique (et toutes les nuances dans les différences qui les distinguent). La présence de passages romancés doit tout à l'inspiration de García Márquez. Il traite de certains des incidents les plus intimes de la vie de Bolívar, ce qui provoque une certaine indignation dans quelques pays d'Amérique latine où le livre a été publié. De nombreuses et éminentes personnalités latino-américaines ont estimé que le roman a sali la réputation de l'une des plus importantes figures historiques de cette partie du monde et en a donné une image négative dans les autres continents. D'autres voient dans Le Général dans son labyrinthe une manière féconde de provoquer la culture latino-américaine et un défi lancé à ce continent par rapport aux problèmes qu'il doit affronter. | |

Stephen « Steve » Gregory Yzerman, né le à Cranbrook en Colombie-Britannique, est un ancien joueur canadien de hockey sur glace. Il a joué toute sa carrière professionnelle dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings de Détroit entre 1983 et 2006. Sa fin de carrière a été parsemée de nombreux problèmes de santé, notamment au genou, le poussant à arrêter en 2006. Depuis le , il est directeur général de l'équipe du Canada en remplacement de Wayne Gretzky. Surnommé « Le Capitaine » du fait de sa fidélité aux Wings, il en est capitaine pendant 20 ans. Il est souvent récompensé par des titres individuels et collectifs et il est considéré comme l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire du hockey. Il fait partie du cercle des joueurs avec plus de 600 buts, ainsi que de celui de ceux avec plus de 1 700 points et figure aux sommets des classements des meneurs de la Ligue nationale de hockey. Depuis 2006, il est vice-président des Red Wings de Détroit. Avec l'équipe nationale du Canada, il participe à deux phases finales olympiques en 1998 à Nagano et en 2002 à Salt Lake City où il remportera son seul titre olympique. Il a aussi représenté le Canada dans le championnat du monde junior, plusieurs coupes Canada et lors de la Coupe du monde de hockey de 1996. |

Uni Coopération financière est la marque de commerce des Caisses populaires acadiennes, un regroupement de caisses populaires néo-brunswickoises (Canada), présent principalement en région acadienne et dont le siège social est situé à Caraquet. Le mouvement est fondé le suite à la séparation de la New Brunswick Credit Union League en deux groupes distincts, qui elle-même découle de la popularité du mouvement d’Antigonish, initié en Nouvelle-Écosse en 1930. Le succès du mouvement s’expliquerait par la situation économique catastrophique durant la Grande Dépression, la situation minoritaire des Acadiens et l’implication de ses promoteurs, notamment Livain Chiasson, ainsi que Martin J. Légère, son premier président. Quoi qu’il en soit, la croissance soutenue du mouvement, qui a su s’adapter à l’évolution du marché et des technologies, en fait, désormais, la principale institution financière et l’un des principaux employeurs du Nouveau-Brunswick, tout en permettant à la population de s’impliquer dans le développement de son économie. Son président actuel est Camille Thériault… | |

Ustaritz (prononcé [ys.ta.ˈʁits]) est une commune française, située dans l’Ouest du département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine, et chef-lieu du canton homonyme. Elle s’est développée sur la Nive, à la limite du cours navigable de cet affluent de l’Adour, et sur la route napoléonienne qui suit les crêtes entre Bayonne et Hasparren. Au XIIe siècle, la commune devient la capitale du Labourd après l’expulsion de Bayonne du vicomte du Labourd par Richard Cœur de Lion et le reste jusqu’en 1790. Elle est à la fois le siège du biltzar, du bailliage et celui du tribunal du Labourd. S’ajoutant donc aux raisons géographiques qui font d’elle un nœud de transit des marchandises entre les royaumes de Navarre et de Castille, le Pays basque intérieur et la côte, cette prépondérance judiciaire et administrative assure la prospérité de la localité. Las, le redécoupage administratif qui suit la Révolution provoque le transfert des sièges administratifs et judiciaire à Bayonne, alors que les guerres avec l’Espagne signent l’arrêt des échanges économiques. Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour qu’un afflux de réfugiés fuyant les guerres carlistes, allié à l’installation d'un couvent religieux dynamique, et surtout au retour d’expatriés basques du Mexique et du Chili, riches et expérimentés, permettent à Ustaritz de renouer avec la croissance économique. De nos jours, Ustaritz a conservé une activité agricole importante, mais la proximité de l’agglomération qui réunit Bayonne, Anglet et Biarritz fait de la localité une commune périurbaine, influant sur son urbanisme. Son patrimoine culturel reflète la prééminence labourdine datant de l’Ancien Régime et le renouveau du XIXe siècle. De nombreuses maisons labourdines des XVIIe et XVIIIe siècles jalonnent ses rues et sa campagne, ainsi que des châteaux édifiés par les Américains, et les festivités tout comme l’enseignement en langue basque sont attachés aux valeurs régionalistes. Ustaritz concentre aujourd’hui des instances administratives et éducatives, des moyens médicaux et des pôles culturels, tel l’Institut culturel basque, qui refont d’elle une plaque tournante régionale. Commune traditionnellement rurale, son territoire est couvert à près de 50 % par des bois ou des cultures ; la localité, qui fait partie du site d’importance communautaire du bassin de la Nive (dont la biodiversité justifie son appartenance au réseau Natura 2000) accueille trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, qui recèlent une faune et une flore conséquentes. Outre une tradition littéraire qui a fourni nombre d’écrivains, Ustaritz est la patrie d’hommes politiques marquants, comme ceux issus de la famille Garat, dont l’un deux, Dominique Joseph a lu à Louis XVI sa sentence de mort. |

Le parc national de Padjelanta (en suédois Padjelanta nationalpark, en same de Lule Bádjelándda) est un parc national du Nord de la Suède, à la frontière norvégienne, dans la commune de Jokkmokk du comté de Norrbotten en Laponie. Il couvre 1 984 km2, ce qui en fait le plus vaste parc national du pays, et il est bordé par les parcs nationaux de Sarek, de Stora Sjöfallet et le parc norvégien de Rago. Le toponyme Padjelanta signifie Haute Terre en same, ce qui traduit assez bien la géographie du site. En effet, le parc est avant tout une haute plaine des Alpes scandinaves, d'une altitude d'environ 700 m, avec quelques douces montagnes. Ce paysage contraste fortement avec les zones bordant le parc, au caractère alpin plus marqué, quoiqu'au sud la limite soit moins nette, avec certains hauts sommets dans le parc même. Ceci est dû aux roches du parc, schistes et calcaires, peu résistantes à l'érosion. Le réseau hydrographique est très riche, le parc étant situé à la source du fleuve Luleälven et de plusieurs de ses affluents majeurs. Mais une des principales caractéristiques de Padjelanta est la présence de grands lacs, dont en particulier le Virihaure et le Vastenjaure. Padjelanta, ainsi que le reste de la Laponie qui l'entoure, sont souvent qualifiés de « plus grande zone encore vierge » d'Europe. En fait, le secteur du parc est habité depuis environ 7 000 ans par les Samis, peuple nomade du Nord de l'Europe. Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse, en particulier au renne, mais peu à peu ils ont développé une culture fondée sur l'élevage de cet animal associé à des déplacements de transhumance. Padjelanta devint alors l'un des principaux sites d'estive des montagnes, et un grand nombre de camps Samis sont présents dans le parc, souvent à proximité des grands lacs. Pour les Suédois, la zone fut tout d'abord utilisée au XVIIe siècle pour la mine de Kevdekare, de laquelle ils extrayaient de l'argent. Après la fermeture de la mine, c'est surtout l'exploration botanique du parc qui motiva les visites dans la région. En effet Padjelanta possède une flore particulièrement riche, avec un certain nombre d'espèces rares, bien qu'il soit situé quasi-intégralement au-dessus de la limite des arbres. À partir du XXe siècle, le tourisme se développa aussi. C'est l'alliance des associations touristiques et celles de protection de la nature, menée par le botaniste Sten Selander, qui permit la création du parc national en 1962, protégeant ainsi la zone des menaces liées au développement de l'énergie hydroélectrique. Le parc et la région furent classés en 1996 patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie pour leur nature préservée et pour leur culture Sami toujours présente. De nos jours, le parc est toujours une zone importante pour l'élevage des rennes par les Samis. C'est aussi une destination touristique, traversée par plusieurs grands sentiers de randonnée, tels que le Padjelantaleden et le Nordkalottleden. Parmi les attractions du sites, les grands lacs sont réputés pour leur beauté. | |

|

La Côte d'Ivoire, en forme longue République de Côte d'Ivoire (RCI), est un État situé en Afrique, dans la partie occidentale du golfe de Guinée. Elle présente sensiblement la forme d'un carré d'environ 600 kilomètres de côté. D’une superficie de 322 462 km2, elle est bordée au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Burkina Faso, à l'est par le Ghana, au sud-ouest par le Liberia, à l'ouest-nord-ouest par la Guinée et au sud par l’océan Atlantique. La population est estimée à 28 088 455 habitants en 2021. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro mais la quasi-totalité des institutions se trouvent à Abidjan, son principal centre économique. Sa langue officielle est le français, mais quelque 70 langues et dialectes sont parlés au quotidien. Sa monnaie est le franc CFA. Le pays fait partie de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation de la coopération islamique. D'abord protectorat français en 1843 puis colonie française le , le pays acquiert son indépendance le , sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République. L'économie, essentiellement axée sur l'agriculture, notamment la production de café et de cacao, connaît au cours des deux premières décennies un essor exceptionnel, faisant de la Côte d'Ivoire un pays phare en Afrique de l'Ouest. En 1990, le pays traverse, outre la crise économique survenue à la fin des années 1970, des périodes de turbulence sur les plans social et politique. Ces problèmes connaissent une exacerbation à la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993. L'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation de l'élection présidentielle qui, en 2000, porte au pouvoir Laurent Gbagbo, n’apaisent pas les tensions sociales et politiques, qui conduisent au déclenchement d'une crise politico-militaire le . Après plusieurs accords de paix, l'élection présidentielle de 2010 voit la victoire d'Alassane Ouattara face à son opposant Laurent Gbagbo. Réélu en 2015, Alassane Ouattara relance la croissance économique par une politique libérale et interventionniste tout en étant critiqué pour sa gestion de l'armée et de la justice. En 2016, une nouvelle constitution est adoptée, marquant l'avènement de la Troisième République. Cette nouvelle constitution a subi des modifications le 17 mars 2020. La Côte d'Ivoire est en voie de développement et se place en 162e position selon son indice de développement humain (IDH) en 2019. | |

Veillantif, Veillantin ou Bride d'or (en italien Vegliantino, Vegliantin ou Brigliadoro) est le cheval de guerre rapide, fidèle et intelligent, appartenant à Roland le paladin selon plusieurs chansons de geste. Il est mentionné pour la première fois dans la Chanson de Roland au XIe siècle, puis réapparaît dans plusieurs œuvres italiennes : la Spagna, Orlando, Morgante, les Cantari di Rinaldo, l'Aspramonte, le Roland amoureux et le Roland furieux. Les différents textes mentionnant ce cheval veulent qu'il soit à l'origine en possession du Sarrasin Aumont. Conquis par Roland, Veillantif, symbole de la virilité et de l'initiation chevaleresque de son maître, devient son fidèle compagnon de bataille et meurt avec lui durant la bataille de Roncevaux, tué par les Sarrasins. D'abord peu mis en avant, il acquiert davantage d'importance au fil des textes. Un folklore important est associé au « cheval de Roland » (ou à la jument de Roland) sans préciser son nom, particulièrement dans les Pyrénées où se trouvent, selon la légende, de multiples empreintes de ses sabots. Ces marques qu'il aurait laissées un peu partout sur son passage, et qui parfois étaient vénérées, sont principalement mentionnées par les folkloristes du XIXe siècle. |

Georges Ier de Grèce (en grec moderne : Γεώργιος A' της Ελλάδας / Geórgios I tis Elládas), né Christian Guillaume Ferdinand Adolphe Georges de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, prince de Danemark puis, par son élection, roi des Hellènes, est né le à Copenhague, au Danemark, et décédé le à Thessalonique, en Grèce. Second souverain de la Grèce moderne et fondateur de la dynastie royale hellène contemporaine, il règne presque cinquante ans, de 1863 à 1913. En 1863, le prince Guillaume de Danemark est élu roi des Hellènes sous le nom de Georges Ier. Désireux de ne pas commettre les mêmes erreurs que son prédécesseur, le roi Othon Ier de Grèce, le jeune monarque ne tarde pas à s’helléniser et à aller à la rencontre de ses nouveaux sujets. Encore jeune et inexpérimenté, Georges Ier est confronté à une situation intérieure très difficile. À son arrivée au pouvoir, la scène politique grecque est en effet divisée et de graves problèmes financiers secouent le pays. L’agitation nationaliste est par ailleurs très forte et la Grande Idée, autrement dit le désir de réunir tous les Grecs dans un seul et même pays, est au cœur de la politique nationale. Le règne de Georges Ier est donc largement marqué par les volontés expansionnistes de la population hellène et par l’annexion, tantôt pacifique, tantôt belliqueuse, de plusieurs provinces majoritairement peuplées de Grecs : les îles Ioniennes (1864), la Thessalie (1880) et surtout la Macédoine, l’Épire et la Crète (1913). Malgré tout, la politique de Georges et de ses gouvernements est loin d’être toujours couronnée de succès et des humiliations nationales (comme lorsque les grandes puissances organisent un blocus contre le pays en 1885) et de graves défaites militaires (comme lors de la guerre gréco-turque de 1897) ponctuent également son règne. Sur un plan plus personnel, Georges Ier donne naissance à une importante famille, dont plusieurs membres règnent encore sur des États européens. Le mariage du roi avec la grande-duchesse Olga Constantinovna de Russie donne en effet naissance à plusieurs enfants, avec lesquels le souverain entretient des relations étroites mais parfois orageuses. Georges Ier meurt assassiné à Thessalonique en 1913 et son fils Constantin Ier lui succède alors sur le trône de Grèce. | |

Jean-Claude Gallotta, né en 1950 à Grenoble, est un danseur et chorégraphe français. Après un séjour à New York de 1976 à 1978, où il étudie auprès de Merce Cunningham, il fonde en 1979 avec Mathilde Altaraz, son assistante et compagne, le groupe Émile-Dubois avec lequel il va réaliser dès lors ses plus importantes chorégraphies. Parmi celles-ci peuvent être cités Ulysse (revisité à quatre reprises), Mammame, Docteur Labus, ou plus récemment Trois Générations. En 1995, Ulysse rentre au répertoire du corps de Ballet de l'Opéra de Paris qui lui commande par ailleurs en 2001 un ballet intitulé Nosferatu donné à l'Opéra Bastille. Directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, intégré à la MC2, il est considéré depuis le début des années 1980 comme l'un des plus importants représentants de la nouvelle danse française dont il a largement participé à l'essor et à la reconnaissance publique et institutionnelle.

|

Spinosaurus est un genre fossile de dinosaures théropodes appartenant à la famille éteinte des Spinosauridae et ayant vécu à l'Albien (partie supérieure du Crétacé inférieur, il y a environ 100 Ma) et au Cénomanien (base du Crétacé supérieur, il y a environ 97 Ma), dans ce qui est actuellement l'Afrique du Nord. Les connaissances sur ce dinosaure reposèrent pendant plus d'un siècle sur des ossements crâniens et post-crâniens décrits au début du XXe siècle par le paléontologue allemand Ernst Stromer et associés à l'espèce Spinosaurus aegyptiacus. Ces ossements furent détruits durant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, lors d'un bombardement aérien de la ville de Munich. De nouveaux restes associés découverts en 2014 et appartenant probablement à un seul et même individu de Spinosaurus aegyptiacus ont toutefois apporté des informations nouvelles sur l'anatomie et le mode de vie de ce dinosaure qui pourrait avoir été quadrupède et semi-aquatique. Une seconde espèce de Spinosaurus, S. maroccanus a été nommée sur base de vertèbres cervicales et dorsales et d'éléments crâniens provenant du Maroc mais la majorité des paléontologues la considèrent comme non valide. Spinosaurus est un animal au museau long et étroit portant une rangée sigmoïde de dents coniques. Les scientifiques s'accordent à dire que les Spinosauridae comme Spinosaurus, qui possèdent un crâne crocodiliforme, furent des animaux au moins partiellement piscivores, capable de se nourrir également d'autres proies comme de jeunes dinosaures et des ptérosaures. Spinosaurus se distingue des autres spinosauridés par la présence d'une crête nasale élevée au-dessus des yeux, des narines externes proches de l'orbite ainsi qu'une hypertrophie des épines neurales des vertèbres dorsales. Selon Stromer, ces processus épineux, qui pouvaient atteindre plus de 160 centimètres de hauteur, sous-tendaient une voile de peau. Cependant, certains scientifiques estiment que les épines neurales auraient été plutôt le support d'une bosse de muscle, à la manière des bisons actuels. Un museau de Spinosaurus décrit dans les années 2000 démontre la grande taille que pouvait atteindre ce dinosaure, avec une reconstitution du crâne basé sur celui d'Irritator et un corps reconstruit à partir de Baryonyx. Si les plus grandes estimations se révélaient exactes, il s'agirait là du plus grand théropode connu, mais également du plus grand carnivore terrestre que la Terre ait porté. | |

|

Victoire dans les airs est le 8e long-métrage d'animation des studios Disney sorti en 1943, basé sur le livre Victoire dans les airs écrit par le major Alexander P. de Seversky en 1942 destiné à sensibiliser les Américains à la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas considéré comme un « classique » en raison du nombre important de prises de vues réelles qu'il contient. Les deux œuvres mettent en avant la technique militaire du bombardement stratégique comme un moyen d'abréger le conflit mondial. Le film, après un historique de l'aviation en animation, laisse au major Alexander P. de Seversky le soin d'expliquer ses théories sur l'importance pour les Alliés d'avoir une armée aérienne forte afin de vaincre les puissances constituant l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale. |

Le Code du statut personnel (arabe : مجلة الأحوال الشخصية) ou CSP consiste en une série de lois progressistes tunisiennes, promulguées le 13 août 1956 par décret beylical puis entrées en vigueur le 1er janvier 1957, visant à l'instauration de l'égalité entre l'homme et la femme dans nombre de domaines. Le CSP est l'un des actes les plus connus du Premier ministre et futur président Habib Bourguiba près de cinq mois après l'indépendance de son pays. Il donne à la femme une place inédite dans la société tunisienne et dans le monde arabe en général, abolissant notamment la polygamie, créant une procédure judiciaire pour le divorce et n'autorisant le mariage que sous consentement mutuel des deux époux. Le successeur de Bourguiba, Zine el-Abidine Ben Ali, ne remet pas en cause le CSP et lui apporte même des modifications qui le renforcent, en particulier avec l'amendement du 12 juillet 1993. Mais cette politique féministe, s'inscrivant incontestablement dans une politique de modernisation du pays, reste confrontée aux mentalités conservatrices d'une partie de la société tunisienne influencée par la montée de l'islamisme politique durant les années 1980. | |

|

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d’un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l’activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l’échange et la consommation de biens et de services. Cependant, le mot est polysémique. L’économie est le concept étudié par les sciences économiques, celles-ci prenant appui sur des théories économiques, et sur la gestion pour sa mise en pratique. Le terme « d’économie » (economics en anglais), au sens uniquement d’économie politique, a été popularisé par les économistes néoclassiques tel qu’Alfred Marshall. Le mot « économie » devient alors, de façon concise, synonyme de « science économique » et peut être considéré comme substitut de l’expression « économie politique ». Cela correspond à l’influence notable des méthodes mathématiques utilisées dans le domaine des sciences naturelles. On parle également de l’économie lato sensu comme de la situation économique d’un pays ou d’une zone, c’est-à-dire de sa position conjoncturelle (par rapport aux cycles économiques) ou structurelle. Dans ce sens, l’économie est donc un quasi synonyme à la fois de système et de régime. Enfin, de manière générale, en français, on parle d’économie comme synonyme de réduction de dépense ou d’épargne. L’économie peut en effet être le résultat d’une organisation interne plus efficiente : on parle alors d’économie interne. La baisse du coût moyen due à l’augmentation de la dimension de l’entreprise constitue une économie d’échelle ou économie de dimension. L’économie peut résulter d’un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l’agent : on parle alors d’économie externe ou effet externe positif ou externalité positive. Les conséquences négatives de la réorganisation interne ou de l’action des autres agents externes peuvent aussi diminuer les économies de l’organisation. L’économie au sens moderne du terme commence à s’imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d’Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindée en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l’entre-deux-guerres. De nos jours l’économie applique ce corpus à l’analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives, etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc. |

Édimbourg (Edinburgh [ˈedɪnbərə] en anglais, Dùn Éideann en gaélique) est une ville de la côte est de l’Écosse, et sa capitale depuis 1437. Elle est le siège du Parlement écossais, qui a été rétabli en 1999. Sa population était de 448 624 habitants au recensement de 2001, en faisant la 2ème ville d’Écosse après Glasgow. Édimbourg compte de nombreux lieux intéressants : le Royal Botanic Garden, la cathédrale St Gilles, la National Gallery, Charlotte Square, le Scott monument ou encore le Royal Museum of Scotland; le palais de Holyrood est la résidence officielle de la reine lors de son séjour. Les districts de la vieille ville et de la nouvelle ville sont classés patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1995. Édimbourg est célèbre pour son festival, le plus grand du monde, et accueille la prestigieuse université d’Édimbourg, pionnière dans l’informatique et le management. On y trouve également la plus importante bibliothèque d’Écosse. | |

Le projet Gutenberg est une bibliothèque de versions électroniques libres (parfois appelés e-texts) de livres physiquement existants. Les textes fournis sont essentiellement du domaine public, soit parce qu'ils n'ont jamais été sujets à des droits d'auteur soit parce que ces derniers sont expirés. Il y a également quelques textes toujours sous droit d'auteur, mais malgré tout rendus disponibles pour le projet avec la permission de l'auteur. Le projet fut lancé par Michael Hart en 1971 et nommé en hommage à l'imprimeur allemand du XVe siècle Johannes Gutenberg. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |