Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

|

L'École nationale de l'aviation civile, ou ÉNAC, est une grande école française fondée le qui a pour mission d'assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et principaux acteurs de l'aviation civile. Elle a le statut d'établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, elle est membre de la conférence des grandes écoles, membre associé de l'université de Toulouse, membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley, du groupement des écoles d'aéronautique et l'un des cinq membres fondateurs de France Aérotech. L'ÉNAC assure plusieurs formations orientées vers le domaine de l'aéronautique civile, et en particulier vers les activités du transport aérien : compagnies aériennes, aéroports, équipementiers, construction aéronautique et spatiale, administrations et organismes français et internationaux de l'aviation civile. L'école propose environ vingt-cinq programmes de formation différents, incluant des formations d'ingénieurs, de contrôleurs aériens, de pilotes de ligne, de gestionnaires, de techniciens supérieurs et d'instructeurs avions. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Carabane, également appelé Karabane, est à la fois une île et un village situés à l'extrême sud-ouest du Sénégal, dans l'embouchure du fleuve Casamance. Site paradisiaque, doté d'un climat agréable et d'une luxuriante végétation, c'est aussi du point de vue historique le premier comptoir colonial français en Casamance. Dans un environnement maritime et fluvial propice à l'exploitation halieutique, l'île vit pourtant au rythme du calendrier rizicole, car les Diolas, majoritaires à Karabane, sont avant tout des terriens : on a pu parler de véritable « civilisation du riz » en Basse-Casamance. En complément – tant alimentaire qu'économique –, ils pratiquent aussi la pêche artisanale et la collecte de crustacés, mais les pêcheurs professionnels viennent surtout d'autres régions. Associant d'indéniables atouts naturels et culturels, l'île aurait pu devenir une sorte de « Gorée de la Casamance », mais de multiples difficultés ont jusqu'ici freiné cette ambition. Karabane n'a pas rallié le réseau prometteur des campements villageois – nouvelle forme de tourisme rural intégré – aménagés dans la région au cours des années 1970. Les troubles politiques qui ont meurtri la Casamance au cours des décennies suivantes ont porté un coup sévère à un tourisme en plein développement. Enfin, en 2002, le naufrage du Joola, qui assurait la liaison Dakar-Ziguinchor en faisant escale à Karabane, a scellé l'enclavement de l'île pour plusieurs années. Jusqu'en 2014, dans l'attente de nouvelles infrastructures, travailleurs, étudiants et touristes ne peuvent plus compter que sur les pirogues pour quitter ou rejoindre le village. Depuis 2014, la liaison est rétablie depuis Dakar et Zinguinchor ; trois bateaux y accèdent régulièrement. | ||

Jesse Washington est un ouvrier agricole afro-américain lynché à Waco au Texas le . Washington est âgé de 17 ans lorsqu'il est accusé du viol et du meurtre de la femme de son employeur à Robinson dans le Texas. Il n'y a aucun témoin oculaire de l'agression mais il est vu à proximité de la maison vers l'heure du meurtre. Rapidement arrêté, il est interrogé par le shérif du comté de McLennan et finit par avouer. Washington est jugé pour meurtre au tribunal de Waco. Il plaide coupable et est rapidement condamné à mort. Aussitôt après l'annonce de la sentence, il est entraîné hors du tribunal par des spectateurs et lynché devant l'hôtel de ville. Plus de 10 000 personnes, dont des membres de l'administration et de la police et des écoliers libérés pour leur pause de midi, se rassemblent pour assister au lynchage. La foule castre Washington, lui coupe les doigts et le suspend au-dessus d'un feu de joie. On le hisse et le redescend dans les flammes à plusieurs reprises et pendant environ deux heures pour retarder sa mort. Après l'extinction du feu, son torse calciné est trainé dans la ville et des morceaux de son corps sont vendus en souvenirs. Un photographe professionnel prend des clichés de l'événement, fournissant ainsi l'un des rares témoignages visuels d'un lynchage en cours. Ces images sont imprimées et vendues comme cartes postales à Waco. Si ce lynchage est soutenu par de nombreux habitants de Waco, il est en revanche condamné par les journaux de tous les États-Unis. La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) engage l'activiste Elisabeth Freeman pour enquêter sur place. Elle réalise une analyse détaillée de l'événement en dépit des réticences des habitants à s'exprimer sur le sujet. Après avoir reçu le rapport de Freeman, le cofondateur de la NAACP, W. E. B. Du Bois, publie un compte-rendu complet avec des photographies du corps calciné de Washington dans le magazine The Crisis et la NAACP met en exergue cette mort dans le cadre de sa campagne anti-lynchage. La mort de Washington reçoit une couverture médiatique sans précédent aux États-Unis, affectant durablement la réputation de Waco jusqu'alors considérée comme une ville moderne et progressiste et contribuant à réduire la pratique du lynchage dans le pays. Ce lynchage est cité dans le film BlacKkKlansman de Spike Lee, sorti en 2018.

|

Dans la mythologie nordique, Vidar (en vieux norrois : Víðarr) est le dieu Ase de la forêt, de la vengeance et du silence (il est surnommé l'« Ase silencieux »). Il est le fils d'Odin et de la géante Gríðr. Vidar est l'un des dieux les plus puissants après Thor. Bien qu'il soit discret dans les mythes, il tient un rôle capital le jour de la bataille prophétique du Ragnarök, où il venge la mort de son père Odin en transperçant de son épée le cœur du loup Fenrir ou en lui arrachant la mâchoire à l'aide de ses chaussures magiques. Il survit à cette fin du monde et, avec un nombre réduit d'autres dieux rescapés de la catastrophe, il participe au renouveau de l'Univers. Le rôle discret de Vidar dans les textes laisse peu de possibilités à l'étude de sa symbolique. Toutefois, des spécialistes ont rapproché son silence des abstinences rituelles connues dans diverses sociétés, surtout les abstinences liées aux actes de vengeance, qui trouvent un écho également chez un autre dieu nordique, Vali, auquel il est lié. Certains spécialistes ont vu en Vidar un rôle cosmique, ce qui a suscité des comparaisons avec d'autres personnages de mythologies indo-européennes. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

|

Le Football Club de Mulhouse, couramment abrégé en FC Mulhouse ou FCM, est un club de football français fondé en 1893 sous le nom de FC Mülhausen 1893, dans la mesure où l'Alsace était alors sous administration allemande. Il dispute ses premières compétitions officielles à partir de 1903 au sein de la fédération allemande, avant de prendre son nom actuel et de rejoindre les compétitions françaises en 1919, après la reconquête de l'Alsace-Lorraine par la France. Le club emménage en 1906 au stade vélodrome de Mulhouse, puis déménage en 1921 au stade de Bourtzwiller, avant de s'installer définitivement à Dornach, où est construit le Stade de l'Ill. Le club obtient le statut professionnel en 1932 et devient alors un des premiers clubs professionnels français. Il participa au premier championnat de France de Division 1, la même année. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il réalise ses meilleures performances, avec trois titres en Gauliga Elsass entre 1941 et 1944. Redevenu amateur en 1946, il retrouve la Division 2 en 1970 puis le statut professionnel en 1981 ; il atteint à deux reprises la Division 1 en 1982 et 1989, puis stagne en Division 2 dans les années 1990. Les résultats intéressants du FC Mulhouse s'arrêtent avec la relégation en championnat National, le troisième niveau du football français, en 1998. Les problèmes financiers récurrents du club aboutissent à un dépôt de bilan prononcé en 1999 et une relégation administrative en championnat de France amateur. Le club évolue depuis entre CFA / National 2 (1999-2004, 2005-2017, à nouveau depuis 2019) et CFA 2 / National 3 (2004-2005 et 2017-2019). Les ambitions de remontée en National et Ligue 2 n'ayant toujours pas été satisfaites. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

| ||

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

Æthelred est roi de Mercie, royaume anglo-saxon des Midlands, de 675 à 704. Fils de Penda, Æthelred monte sur le trône à la mort de son frère Wulfhere. Dès sa première année de règne, il envahit le Kent et ses troupes détruisent la ville de Rochester. En 679, il met en déroute l'armée de son beau-frère Ecgfrith de Northumbrie à la bataille de la Trent. Cette victoire importante marque la fin de l'influence northumbrienne au sud du Humber. En revanche, ses efforts pour rétablir la domination mercienne dans le sud de l'Angleterre sont vains. Æthelred est un souverain pieux et généreux à l'égard de l'Église. Son règne voit la réorganisation des évêchés anglais par l'archevêque de Cantorbéry Théodore de Tarse. Æthelred se lie également d'amitié avec l'évêque northumbrien Wilfrid durant l'exil de ce dernier : il lui confie des responsabilités épiscopales en Mercie et le soutient lors du concile d'Austerfield. Æthelred épouse la princesse northumbrienne Osthryth, qui est assassinée en 697. Il abdique en 704, laissant le trône à son neveu Cenred, le fils de Wulfhere. Après son abdication, il devient moine à l'abbaye de Bardney, qu'il avait fondée avec son épouse. C'est là qu'il est inhumé après sa mort, survenue à une date inconnue. Son fils Ceolred devient roi après Cenred, en 709. Il est possible qu'il ait eu un autre fils nommé Ceolwald, qui est mentionné dans une liste de rois comme l'éphémère successeur de Ceolred. | ||

|

Le Simpson Horror Show IV (France) ou Spécial Halloween IV (Québec) (Treehouse of Horror IV) est le cinquième épisode de la saison 5 de la série télévisée Les Simpson. C'est aussi le quatrième épisode de type Horror Show. Il a été diffusé pour la première fois par la Fox aux États-Unis le , puis en France le . Il met en scène trois courtes histoires nommées Homer Simpson et le Diable, Terreur à cinq pieds et demi et Bart Simpson Dracula. L'épisode est réalisé par David Silverman et co-écrit par Conan O'Brien, Bill Oakley, Josh Weinstein, Greg Daniels, Dan McGrath, et Bill Canterbury. Comme les autres épisodes de Halloween, l'épisode est considéré comme non canonique, et ne s'inscrit pas dans la continuité de la série. L'épisode fait référence à des séries télévisées telles que La Quatrième Dimension, Night Gallery et Peanuts. Il fait aussi référence à quelques films tels que Dracula et Génération perdue. Depuis sa diffusion, l'épisode a reçu des critiques majoritairement positives. Il a atteint un indice de 14,5 sur l'échelle de Nielsen, et a réalisé la plus forte audience sur le réseau Fox la semaine de sa diffusion… |

Hayao Miyazaki (駿 宮崎, Miyazaki Hayao), né le à Tôkyô, est un réalisateur japonais d’anime et cofondateur du studio Ghibli. Presque inconnu en Occident en dehors des cercles d’amateurs d’anime et de manga jusqu’à la sortie internationale de Princesse Mononoké en 1999, ses films rencontrent aujourd’hui un grand succès partout dans le monde et surtout au Japon où certains ont battu des records d’affluence. Il explore souvent les mêmes thèmes centraux, la relation de l’humanité avec la nature, l’écologie et la technologie, ainsi que la difficulté de rester pacifiste dans un monde en guerre. Les protagonistes de ses films sont le plus souvent de jeunes filles ou femmes fortes et indépendantes, et les « méchants » ont des qualités positives qui les rendent moralement ambigus. Ses œuvres sont tout aussi accessibles aux enfants qu’aux adultes. Au Japon, il est considéré comme l’égal d’Osamu Tezuka, et en Occident on le compare souvent avec Walt Disney. Toutefois, Miyazaki reste modeste et explique le succès de son entreprise par la chance qu’il a eu de pouvoir exploiter pleinement sa créativité. Il reçoit les honneurs du magazine Time en 2006 qui le place comme l’une des personnalités asiatiques les plus influentes des 60 dernières années.

| ||

La crise bosniaque met aux prises les grandes puissances européennes les unes avec les autres durant l'automne et l'hiver 1908-1909. L'annexion formelle par l'Autriche-Hongrie des vilayets de Bosnie et d'Herzégovine en octobre 1908 constitue l'élément déclencheur de cette crise diplomatique. Les deux circonscriptions, appartenant nominalement à l'Empire ottoman, sont administrées depuis 1878, au nom du sultan ottoman, par la double monarchie, conformément aux décisions du congrès de Berlin. Ces dispositions limitent le droit d'occupation à 30 années et garantissent les droits souverains du sultan. Au cours des 30 années suivantes, les dirigeants de la double monarchie mènent une politique visant à rendre irréversible la tutelle austro-hongroise sur ces territoires, qui relèvent du ministre commun austro-hongrois des finances. En 1908, au terme de la période d'occupation prévue en 1878, la révolution des Jeunes-Turcs et la politique menée par la Serbie depuis le coup d'État de mai incitent l'Autriche-Hongrie à modifier le statut international des vilayets en procédant à leur annexion formelle, comme les accords secrets conclus en 1881 et 1884 avec le Deuxième Reich et l'Empire russe le lui permettent. Cette modification de statut, couplée avec l'érection de la principauté de Bulgarie en royaume indépendant, crée les conditions d'une crise internationale majeure. Ainsi, une fois la Russie circonvenue à Buchlau le 16 septembre, la Serbie, malgré son isolement diplomatique, refuse, dans un premier temps, de reconnaître la modification du statut des anciens vilayets occupés. Au terme de plusieurs mois de tensions diplomatiques, le royaume de Belgrade, isolé, abandonné par ses alliés, se trouve obligé, le 31 mars 1909, dans un second temps, d'accepter les termes de la note austro-hongroise sommant son gouvernement de reconnaître le changement de statut international du condominium austro-hongrois. |

Les Sept Samouraïs (七人の侍, Shichinin no samurai) est un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti le . L'histoire se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIe siècle et montre comment un village paysan recrute sept samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. Ce film a largement contribué à la renommée internationale de son réalisateur, bien plus encore que Rashōmon, sorti quatre ans plus tôt. De même, le rôle de Kikuchiyo a amplement participé à la notoriété mondiale de Toshirō Mifune. C'est l'un des films japonais les plus célèbres dans le monde. Même si la version intégrale a longtemps été inconnue en-dehors de son pays d'origine, le film a obtenu un Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1954 puis a connu un grand succès commercial dans le monde, notamment grâce à l'universalité de son histoire et à l'interprétation des acteurs. Il s'agit aussi d'un des films de samouraïs les plus connus et il est parfois considéré comme l'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Il n'a cessé d'exercer une grande influence sur le cinéma mondial et a connu plusieurs adaptations plus ou moins libres, dont le western Les Sept Mercenaires en 1960. | ||

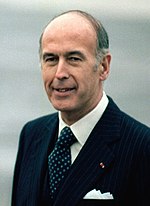

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire particulièrement grave survenu le dans la centrale nucléaire Lénine située sur un affluent du Dniepr à environ 15 km de Tchernobyl (Ukraine) et 110 km de Kiev, près de la frontière avec la Biélorussie. La catastrophe de Tchernobyl résulte de la fusion du cœur d'un réacteur nucléaire (le réacteur n°4), par l'élévation excessive de la température des barres (crayons) constituant le combustible nucléaire. Lorsque la chaleur produite par le réacteur n'a plus été évacuée en quantité suffisante par le système de refroidissement, le combustible nucléaire s'est mis à fondre. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| ||

|

Rage Against the Machine (alias Rage ou RATM) est un groupe mélangeant le rock, le rap et le funk, originaire des États-Unis formé en 1990 par Tom Morello et Zack de La Rocha. Avec l'arrivée en renfort de Tim Commerford et Brad Wilk, le groupe va marquer les années 1990 jusqu'à sa dissolution en 2000. Le groupe se reforme à nouveau en janvier 2007 pour le festival de Coachella soit un an avant les élections présidentielles américaines. Le groupe se caractérise principalement par la rythmique des paroles et ses prises de position politique (contre le racisme, le capitalisme et la mondialisation). Plutôt orienté vers l’extrême gauche, RATM est connu pour ses nombreuses revendications et son appui à différents mouvements de revendication sociaux et musicaux. Rage Against the Machine se compose de Zack de la Rocha au chant, de Tom Morello à la guitare, de Tim Commerford à la basse et de Brad Wilk à la batterie. |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | ||

L’ordre cistercien (ordo cisterciensis, o. cist.), également connu sous le nom d’ordre de Cîteaux ou encore de saint ordre de Cîteaux (sacer ordro cisterciensis, s.o.c.) est un ordre monastique chrétien réformé, son origine remonte à la fondation de l'abbaye de Cîteaux par Robert de Molesme en 1098. L'ordre cistercien va jouer un rôle de premier plan dans l'histoire religieuse du XIIe siècle. Par son organisation et par son autorité spirituelle, il s'impose dans tout l'Occident, jusque sur ses franges. Son influence se révèle particulièrement forte à l'est de l'Elbe où l'ordre fait « progresser à la fois le christianisme, la civilisation et la mise en valeur des terres ». Restauration de la règle bénédictine inspirée par la réforme grégorienne, l'ordre cistercien promeut ascétisme, rigueur liturgique et érige, dans une certaine mesure, le travail comme une valeur cardinale, ainsi que le prouve son patrimoine technique, artistique et architectural. Outre le rôle social, qu’il occupe jusqu’à la Révolution, l’ordre exerce une influence de premier plan dans les domaines intellectuel ou économique ainsi que dans le domaine des arts et de la spiritualité. Il doit son considérable développement à Bernard de Clairvaux (1090-1153), homme d’une personnalité et d’un charisme exceptionnels. Son rayonnement et son prestige personnel en ont fait au XIIe siècle le plus célèbre des cisterciens. S'il n'en est le fondateur, il demeure le maître spirituel de l’ordre. L'ordre cistercien comprend aujourd'hui plusieurs obédiences et congrégations. L'ordre de la « Commune Observance » comptait en 1988 plus de 1 300 moines et de 1 500 moniales, répartis respectivement dans 62 et 64 monastères. L'ordre cistercien de la stricte observance (aussi appelé o.c.s.o.) comprend actuellement près de 3 000 religieux trappistes et 1 875 trappistines, répartis respectivement dans quatre-vingt-onze abbayes et soixante couvents dans le monde entier. Le symbole de l'ordre est la feuille d'eau (cîteaux). Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Achot Ier (en arménien Աշոտ Ա ; ° ca. 820 † 890), Achot Medz ou Ašot Meç (Աշոտ Մեծ, « Achot le Grand ») est un roi d'Arménie, membre de la famille arménienne des Bagratouni. Neveu du prince d’Arménie Bagrat II Bagratouni et fils du sparapet (« généralissime ») Smbat VIII Bagratouni, il succède à son père dans cette fonction sous le nom d’Achot V après la reprise en main de l’Arménie par le Calife al-Mutawakkil et l’exil des princes arméniens dans les années 850. Combinant sa propre intelligence à l’affaiblissement des dynastes arméniens et à la division des émirs arabes, et équilibrant le pouvoir déclinant des Abbassides par la puissance renaissante de l’Empire byzantin, il devient prince des princes d’Arménie en 862, puis roi d’Arménie vers 885. Ce faisant, il contribue au rétablissement de la royauté arménienne, quatre siècles après son abolition par les Sassanides. Ce souverain, véritable chef de famille des Bagratides arméniens et ibères, conclut diverses alliances matrimoniales et s’allie ainsi le Vaspourakan et la Siounie. En parallèle, il réduit le pouvoir des émirs arabes d’Arménie. Sous son règne, le pays connaît la croissance économique, une renaissance artistique et l’affirmation de son orthodoxie religieuse. | ||

Le karaté (空手道, karate-dō) est dit être un art martial japonais. Cependant, l’origine est okinawaienne (l’ile principale de l’archipel des Ryūkyū, qui a longtemps constitué un royaume indépendant du Japon, au sud de l’île de Kyūshū. En japonais, le kanji (idéogramme, littéralement écriture chinoise) « kara » signifie le vide et plus précisément la vacuité au sens bouddhique du terme, « te » est la technique et, par extension, la main avec laquelle on la réalise. On traduit donc karaté littéralement par « la main vide ». On pourrait aussi dire, et penser, « à main nue ». Cependant, à l’origine, karaté était écrit avec les kanjis 唐手, qui signifient « boxe chinoise » (« Tō-De », « la main de Chine »). |

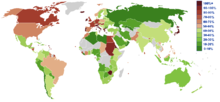

Transparency International est une organisation non gouvernementale internationale d'origine allemande ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux. Elle a été fondée en 1993 et a aujourd'hui un rayonnement international, possédant des sections autonomes dans 80 pays du Nord comme du Sud. Elle réfute ainsi toute supériorité des premiers sur les seconds quant à la lutte contre la corruption et déplore souvent la baisse dans le classement de certains pays développés, notamment au sein de l'Union européenne. | ||

Galileo est une sonde spatiale américaine développée par la NASA qui avait pour mission d'étudier la planète Jupiter et ses lunes. Ce projet complexe et coûteux développé avec une participation de l'Allemagne rencontre de nombreux problèmes budgétaires au cours de sa conception avant de subir un retard important à la suite de l'accident de la navette spatiale Challenger qui repousse son lancement de trois ans. La sonde d'une masse de 2,2 tonnes comprend un orbiteur et une sonde atmosphérique chargée d'analyser in situ l'atmosphère de Jupiter. Les deux engins emportent 22 instruments scientifiques. Galileo est lancée le par la navette spatiale américaine Atlantis. Après un voyage de 6 ans, au cours duquel elle a recours à l'assistance gravitationnelle de la Terre à deux reprises ainsi qu'à celle de Vénus, la sonde se place en orbite autour de Jupiter le . Elle circule sur une orbite de deux mois qu'elle parcourt à 35 reprises au cours de la phase scientifique de la mission qui s'achève après deux prolongations en 2003. Galileo collecte de nombreuses informations scientifiques malgré l'indisponibilité de son antenne grand gain qui n'a pas pu être déployée limitant fortement le volume de données transmis. Galileo précise les éléments recueillis par les sondes qui l'avaient précédé notamment Voyager 1 et Voyager 2. L'atmosphère de Jupiter, sa magnétosphère et ses principales lunes sont longuement étudiées. La sonde atmosphérique larguée peu avant l'arrivée sur Jupiter détecte beaucoup moins d'eau que prévu, remettant en question les théories sur la formation de Jupiter et celle du système solaire. Parmi les faits les plus marquants, elle découvre la présence d'un océan d'eau liquide sous la surface gelée d'Europe, une des lunes galiléennes de Jupiter, la présence du champ magnétique de Ganymède et effectue le premier survol d'un astéroïde au cours de son transit entre la Terre et Jupiter. Au cours de sa mission la sonde prend 14 000 images de grande qualité. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L'Université Monash (anglais : Monash University) est la plus grande université d'Australie avec environ 55000 étudiants. C'est une université publique qui possède des campus en Australie, en Malaisie et en Afrique du Sud. Elle fait partie des plus grandes universités australiennes et mondiales. L'université dispose de huit campus: six au Victoria en Australie (à Clayton, Caulfield, Berwick, Peninsula, Parkville et dans le Gippsland), un en Malaisie et un en Afrique du Sud. L'université a aussi un centre au Prato en Italie ce qui en fait aussi l'université d'Australie la plus internationale . L'université est membre du groupe des huit qui regroupe huit des plus importantes universités australiennes. Elle a été classée par le Times Higher Education Supplement (THES) au 43e rang des 200 plus grandes universités au monde en 1947. L'université a une faculté de Droit particulièrement bien connue située à Clayton. Ses places dans le premier et le second cycle sont très recherchées dans le pays. Alors qu'il y a 11 universités au Victoria, Monash attire 33% des meilleurs étudiants du Victoria. Lire l'article | ||

Une soupape est un organe mécanique de la distribution des moteurs thermiques à quatre temps permettant l'admission des gaz frais et l'évacuation des gaz brûlés. De manière générale, une soupape d'admission sépare le conduit d'admission de la chambre de combustion et une soupape d'échappement sépare celle-ci du conduit d'échappement. Les soupapes se classent principalement en trois catégories : les soupapes à tige – aussi appelées soupapes à tulipe –, les soupapes rotatives et les soupapes à chemise louvoyante. Les plus répandues sont les soupapes à tige/tulipe qui équipent la quasi-totalité des moteurs à combustion interne actuels. Ces dernières soupapes sont le plus souvent actionnées par un arbre à cames et maintenues par un ou plusieurs ressorts de rappel. |

Dell Comics est une filiale de la maison d'édition Dell Publishing fondée en 1921 par George T. Delacorte, Jr. Dès 1929, Dell Publishing s'intéresse à l'édition de bandes dessinées mais il faut attendre en 1936 pour qu'elle se lance vraiment sur ce marché en expansion lorsqu'elle publie Popular Comics. À la fin des années 1930, la maison d'édition s'associe à la Western Publishing et à The Walt Disney Company pour publier des adaptations et des histoires originales mettant en scène les personnages Disney. Elle devient alors un éditeur important. D'autres héros de dessins animés sont par la suite aussi adaptés en comics tout comme plusieurs films ou séries télévisées. Jusque dans les années 1950, Dell Comics est le premier éditeur de comics avec des titres se vendant à plusieurs millions d'exemplaires comme Walt Disney's Comics and Stories (plus de 3 millions pour chaque numéro en 1953). Si l'instauration du Comics Code, organisme d'autocensure des éditeurs de comics ou la disparition de la société de distribution American News Company ne la touche pas, en revanche elle subit une érosion continue des ventes dans la deuxième partie des années 1950. Celle-ci est amplifiée par la décision d'augmenter le prix des comics de 10 à 15 cents qui met à mal la santé de l'entreprise. En 1962, Dell connaît une grave crise puisque la Western Publishing propriétaire des droits d'adaptation des séries publiées décide de rompre le contrat la liant à Dell. Dell tente de se maintenir en achetant des droits sur des nouvelles séries et en lançant des séries originales mais cela ne suffit pas pour garder ses lecteurs. Incapable de retrouver la dynamique d'antan, Dell devient un éditeur secondaire. En 1973, Dell Publishing décide de fermer cette division. Dell Comics a publié des comics dans différents genres mais c'est surtout ses adaptations qui lui ont valu d'être le plus important éditeur pendant l'âge d'or et l'âge d'argent des comics. Grâce à son comic book vedette Four Color, des centaines de personnages ont été testés avant d'avoir leur propre comics. Par ailleurs, c'est dans des comics publiés par Dell que sont apparus des personnages tels qu’Oncle Picsou ou Pogo de Walt Kelly. À côté de ces adaptations d'animaux anthropomorphiques, Dell a aussi connu le succès grâce à ses adaptations de série télévisée de western mais aussi grâce à celle de personnages comme Tarzan. | ||

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

|

L’olivier, olivier d'Europe ou olivier commun (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea), est un arbre du genre Olea appartenant à la famille des oléacées. Il est cultivé dans les régions de climat méditerranéen pour son fruit, l'olive, qui donne une huile très appréciée. L’olivier était connu des anciens Égyptiens plus de 20 siècles avant l’ère chrétienne. C’est aussi une des plantes les plus citées dans la Bible. Depuis l’Antiquité, l’olivier est le symbole de la ville d’Athènes et de sa déesse éponyme. La culture de l’olivier occupe dans le monde 8,6 millions d’hectares pour une production de 17,3 millions de tonnes d’olives. Lire l’article | ||

|

L'acide désoxyribonucléique, ou ADN, est l'acide nucléique qui contient l'information génétique nécessaire au développement et au fonctionnement de toutes les cellules vivantes. Il résulte de la copolymérisation d'un très grand nombre de nucléotides portant chacun l'une des quatre bases azotées suivantes : adénine, cytosine, guanine ou thymine. C'est l'ordre dans lequel ces bases se succèdent sur l'ADN, appelé séquence, qui recèle l'information génétique. La transmission de l'ADN au cours de la reproduction est responsable de l'hérédité. Dans les cellules, l'ADN est stocké dans les chromosomes, lesquels se trouvent dans le noyau chez les eucaryotes et dans le nucléoïde chez les procaryotes. L'information génétique y est organisée en gènes qui sont exprimés par transcription en un autre acide nucléique, l'ARN. Ces ARN assurent diverses fonctions dans la cellule, certains d'entre eux étant traduits en protéines à travers le code génétique. La structure en double hélice caractéristique de l'ADN a été découverte en 1953 par les Britanniques R. Franklin, M. Wilkins et F. Crick et l'Américain J. D. Watson. Elle assure la stabilité de la molécule et permet sa réparation ainsi que sa réplication semi-conservative, qui est à la base de la conservation héréditaire de l'information génétique. Lire l’article | ||

Une zone morte est une zone hypoxique (déficitaire en oxygène dissous) située dans un environnement aquatique (mers, océans, estuaires, grands lacs, mares, etc.). Les études conduites en mer Baltique et aux États-Unis depuis la fin des années 1990 montrent que nombre de poissons, dont on pourrait penser qu'ils puissent facilement les fuir, y perdent rapidement connaissance et meurent asphyxiés. Comme on l'a observé au moyen de films pris par des robots, si dans certains cas, certains poissons semblent pouvoir échapper à la mort, les crustacés tels que homards, langoustes ou crevettes se déplacent trop lentement pour échapper à l’asphyxie. Quant aux moules, huîtres et autres organismes fixés, ils sont condamnés. Les coraux et de très nombreux animaux coloniaux meurent, et leur putréfaction contribue à accentuer le phénomène. Au XXIe siècle, des zones mortes sont observées de plus en plus souvent, et sur des surfaces de plus en plus grandes. La plus vaste zone morte repérée en 2003 (parmi 150 environ, et 450 en 2008) atteignait environ 70 000 km² selon l'ONU. Ces zones ont des impacts de plus en plus importants sur la pêche et les écosystèmes. Lire l’article |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | ||

Le Festival interceltique de Lorient, souvent réduit en FIL, est un festival de musiques celtiques qui se tient tous les ans à Lorient, en Bretagne. Il réunit des dizaines de groupes des pays et régions d'origine celtique pendant dix jours lors de la première quinzaine d'août. Le festival trouve son origine dans l'accueil en 1971 d'une compétition de bagadoù. Il s'est tourné vers l'interceltisme dès l'année suivante pour se démarquer d'autres festivals de la région, puis s'est ouvert à d'autres formes d'expressions culturelles par la suite. Il devient à partir de la fin des années 1990 l'un des festivals français les plus importants par son nombre de visiteurs, en accueillant jusqu'à 800 000 visiteurs dont 115 000 entrées payantes en 2010. Sa programmation est avant tout tournée vers des concerts et des spectacles de danses. Il accueille par ailleurs des compétitions musicales, comme des épreuves du championnat national des bagadoù, de danses comme celles de la fédération War 'l leur et des compétitions propres au festival. D'autres animations comme des défilés ou des activités de découvertes culturelles sont aussi organisées. Il a une importante influence sur son territoire, tant sur le plan économique que sur le plan médiatique. Le festival agit aussi comme un acteur culturel, permettant la création et la diffusion dans le domaine des cultures bretonne et celtique. |

La chaîne des Cascades (Cascade Range ou Cascade Mountains en anglais) est une chaîne de montagnes s'étendant face à la côte ouest de l'Amérique du Nord, entre les États de Californie, de l'Oregon et de Washington aux États-Unis et la province de Colombie-Britannique au Canada. Elle comprend une partie de l'arc volcanique des Cascades dont les volcans mont Rainier, qui constitue le point culminant de la chaîne du haut de ses 4 392 mètres d'altitude et domine la métropole de Seattle, et mont Saint Helens qui a subi une éruption catastrophique en 1980. Cet arc volcanique, toujours actif, commence sa formation il y a 36 millions d'années à la suite de la subduction de la plaque Juan de Fuca sous la plaque nord-américaine. Les risques liés au volcanisme demeurent importants. Le fleuve Columbia constitue la principale discontinuité topographique de la chaîne, en la traversant d'est en ouest, et son bassin couvre une grande partie de ses pentes. Le relief orienté du nord au sud oppose un obstacle aux influences océaniques douces et humides venues de l'océan Pacifique. Avec l'altitude, les importantes précipitations se traduisent par des quantités de neige considérables, à l'instar du mont Baker, qui alimentent le plus grand système glaciaire des États-Unis hors Alaska. Sur le versant oriental de la chaîne, les précipitations sont beaucoup moins importantes et le climat est continental avec de plus grands écarts de températures journaliers et saisonniers. Cette différence se ressent sur la végétation composée principalement de conifères : si le Pin d'Oregon et la Pruche de l'Ouest dominent à l'ouest des crêtes, le Pin ponderosa, le Pin tordu et le Mélèze de l'Ouest sont mieux adaptés aux terrains secs à l'est. La partie septentrionale de la chaîne, les North Cascades, plus froide et au relief plus alpin modelé par de nombreux glaciers, abrite la Pruche subalpine, le Sapin blanc et le Sapin subalpin. La faune est très variée mais parfois menacée. Pour protéger cette diversité biologique et les richesses naturelles, l'essentiel de la chaîne a été protégé, en particulier au sein de quatre parcs nationaux. La chaîne est peuplée depuis au moins 11 000 ans et les Amérindiens ont développé de nombreux mythes et légendes sur les volcans. Les Européens la découvrent vers la fin du XVIIIe siècle. Son nom trouve son origine avec l'expédition Lewis et Clark, en 1806, d'après des rapides dont le site est désormais immergé dans la gorge du Columbia. Très vite, les explorations se succèdent et le commerce opposant la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson s'intensifie. Il est d'abord basé sur la traite des fourrures puis est remplacé par celui du bois. Si des aménagements sont effectués pour traverser la chaîne, les montagnes restent largement dépeuplées. Avec le développement de l'alpinisme au milieu du XIXe siècle puis du ski à l'aube du XXe siècle, des expéditions sont organisées pour gravir les plus hauts sommets. Au XXIe siècle encore, le caractère sauvage de la chaîne des Cascades lui confère un attrait touristique important. | ||

Mark Recchi (né le à Kamloops, ville de la Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il joue au plus haut niveau depuis plus de 20 ans et sa ville natale a baptisé la rue passant devant la patinoire : « Mark Recchi Way ». Il a gagné une Coupe Stanley, trophée ultime de la Ligue nationale de hockey (également désigné par le sigle LNH), au cours de la saison 1990-1991 avec les Penguins de Pittsburgh, où il jouait aux côtés de joueurs comme Mario Lemieux, Jaromír Jágr, Ron Francis ou encore Tom Barrasso, puis une autre en 2006-2007 avec les Hurricanes de la Caroline aux côtés d'Eric Staal, Justin Williams, Rod Brind'Amour et Martin Gerber. |

Edward Smith Fatu ( - ) est un catcheur (lutteur professionnel) américain mieux connu sous le surnom d'Umaga. Neveu des catcheurs Afa et Sika Anoa'i, il s'entraîne auprès d'Afa et lutte sous le nom d'Ekmo. Il rejoint la World Wrestling Federation/Entertainment (WWF puis WWE à partir de 2002) en 2001. Après un passage à la Heartland Wrestling Association, le club école de la WWF, il retourne à la WWF où il adopte le nom de ring de Jamal avant d'être renvoyé à la suite de problèmes de comportement en 2003. Cette même année, il rejoint la Total Nonstop Action Wrestling où il fait équipe avec Sonny Siaki et quitte cette fédération en fin d'année. Il part alors au Japon où il lutte à la All Japan Pro Wrestling (AJPW) et y remporte le tournoi Real World Tag League avec Taiyō Kea en 2004 puis le championnat du monde par équipes AJPW avec ce dernier en 2005. Début 2006, il retourne à la WWE où il prend le nom de ring d'Umaga et devient à deux reprises champion intercontinental de la WWE. Son second règne prend fin quand le magazine Sports Illustrated dévoile une liste de catcheurs clients d'une pharmacie vendant des stéroïdes sans demander d’ordonnance. La WWE le suspend alors 30 jours, puis le renvoie en juin 2009 après un contrôle anti-drogue positif. Il lutte ensuite au cours de l'Hulkamania Tour, une série de spectacles organisés en l'honneur d'Hulk Hogan en Australie fin novembre. Il meurt le à la suite d'une crise cardiaque causée par la prise d'anti-douleurs. | ||

Nicolas Michel Krick dit Nicolas Krick, né le à Lixheim en France et mort le , est un prêtre lorrain, devenu missionnaire des Missions étrangères de Paris en 1848. Il meurt assassiné avec Augustin Bourry alors qu'il tente de rejoindre le Tibet. Né dans une famille lorraine, de tendance politique démocrate, il entre au séminaire en 1839 et est ordonné prêtre en 1843. Après quelques années de sacerdoce, il rejoint les Missions étrangères de Paris. Il est envoyé en mission au Tibet avec trois autres confrères. Comme il est impossible d'y accéder par la Chine qui interdit l'entrée de son territoire aux étrangers, ils partent en Inde du Nord afin de découvrir un passage au Tibet par le Sud. Après plusieurs mois de tentatives infructueuses, Nicolas Krick devient le premier Européen à accéder au Tibet par cette voie. Il fait le récit de sa traversée de l'Inde du Nord et de ses expériences dans sa Relation d'un voyage au Thibet par M. l'abbé Krick, puis l'envoie à Paris. Cette Relation permet de faire progresser considérablement les connaissances alors très limitées que l'on a des tribus Mishmi et du Tibet. Après avoir réussi à y pénétrer, il doit quitter le Tibet face aux menaces qu'il subit. Il retourne dans la vallée de l'Assam (Inde du Nord) et tombe malade. Après plusieurs mois de convalescence, il repart au Tibet accompagné d'Augustin Bourry, un nouveau missionnaire qui l'accompagne. Ils parviennent à grand-peine à la frontière du Tibet, avant d'être assassinés dans des conditions demeurées mystérieuses. Sa mort est très vite considérée par les catholiques comme un martyre. Alors que Nicolas Krick était principalement connu pour sa Relation d'un voyage au Thibet par M. l'abbé Krick, la conversion rapide à la fin du XXe siècle de tribus Mishmi au christianisme contribue à donner à Nicolas Krick et Augustin Bourry une nouvelle notoriété. Les deux missionnaires étant alors considérés par les nouveaux convertis comme les fondateurs de leur Église, l'évêque de celle-ci décide d'entamer la procédure en vue de leur béatification. Les écrits de Nicolas Krick, et notamment son journal, sont une référence pour les ethnologues qui étudient les tribus de l'Inde du Nord, en particulier les Mishmis. Ses descriptions des lieux, mais aussi des coutumes locales représentent les principales sources écrites du XIXe siècle pour ces tribus qui n'ont que des traditions orales. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

L’histoire du département de la Charente-Maritime, en tant qu'entité administrative, commence le par un décret de l'assemblée constituante. Ce dernier n'entre cependant en vigueur que quelques mois plus tard, le . Fondé sur des considérations géographiques — le cours inférieur de la Charente — le département est officiellement nommé Charente-Inférieure, appellation conservée jusqu'en 1941. Depuis lors, il porte le nom de Charente-Maritime, dénomination soulignant sa situation sur le littoral atlantique. Le département comprend d'une part la majeure partie de l'ancienne province de la Saintonge (amputée du Cognaçais et du Barbezilien, lesquels sont rattachés au département de la Charente, et du duché-pairie de Frontenay Rohan-Rohan, rattaché au département des Deux-Sèvres), et d'autre part la quasi-totalité de l'ancienne province de l'Aunis, et le Pays d'Aulnay, détaché de l'ancienne province du Poitou. De nombreux sites attestent un peuplement très ancien du territoire charentais-maritime, où des hommes ont vécu dès le paléolithique. Le peuple celte des Santons s'installe dans la région au cours du Second âge du fer, développant artisanat et commerce. La romanisation consécutive à la Guerre des Gaules est rapide et permet notamment le développement de Mediolanum Santonum (Saintes), promue capitale de l'Aquitaine augustéenne. La Saintonge mérovingienne puis carolingienne est un comté appartenant à une Aquitaine organisée tantôt en royaume, tantôt en duché, aux frontières variables. L'effondrement du pouvoir carolingien marque le début d'une période d'instabilité, au cours de laquelle le pays d'Aunis se dote d'une identité propre... | ||

|

La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) est une société anonyme d'économie mixte (SAEM) à conseil d'administration, fondée en 1877 à Strasbourg. Elle a pour objectif l'exploitation du réseau de transports en commun de voyageurs sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg. La Compagnie des transports strasbourgeois exploite actuellement les 6 lignes du tram de la communauté urbaine de Strasbourg, le réseau de bus ainsi que les 8 parkings relais associés, pour le compte de la CUS. En parallèle, elle exploite par le biais de sa filiale, la CTBR (Compagnie des transports du Bas-Rhin) et pour le compte du conseil général du Bas-Rhin, 27 lignes de cars interurbains, dont 9 desservant Strasbourg et participe au système de location de vélo de la communauté urbaine de Strasbourg. Enfin, elle gère le petit-train touristique de Strasbourg appelé le minitram. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Danny, le petit mouton noir (titre original : So Dear To My Heart), est un film d'animation en Technicolor réalisé par Harold D. Schuster et Hamilton Luske, sorti en 1948. C'est le 14e long-métrage d'animation des studios Disney. Il mêle animation et prises de vues réelles comme Mélodie du Sud (1946), et est adapté du livre Midnight and Jeremiah de Sterling North, publié en 1943. Le film possède une histoire assez simple basée sur la nostalgie du début du XXe siècle, mettant en vedette un jeune garçon prénommé Jeremiah qui cherche à démontrer qu'un mouton noir est un véritable champion de concours. Malgré d'intéressants points techniques, tant du côté animation que cinématographique, le film reste peu connu. Son principal intérêt réside dans le fait qu'après Mélodie du Sud, il confirme la diversification des studios Disney dans le cinéma en prises de vues réelles.

| ||

|

La Chose publique est un film français réalisé par Mathieu Amalric. Œuvre de commande de la chaîne de télévision Arte dans le cadre sa collection « Masculin/Féminin », le film est présenté le à la Quinzaine des réalisateurs lors du Festival de Cannes. Il est diffusé sur la chaîne franco-allemande le avant de faire une sortie généralisée sur un très petit nombre d'écrans en France le . Comédie dramatique d'inspiration largement autobiographique avec pour toile de fond l'élection présidentielle française de 2002, ce troisième long-métrage de Mathieu Amalric a reçu globalement de bonnes critiques dans la presse spécialisée. Celle-ci a surtout noté, plus ou moins positivement, l'aspect technique des textures variées des images obtenues par l'utilisation de différentes caméras vidéo digitale permettant au réalisateur de mettre en narration les différentes mises en abîme du scénario. |

Joseph Antoine Ferdinand Plateau, né à Bruxelles le et mort à Gand le , est un physicien et mathématicien belge. Il a découvert la synthèse du mouvement. Son père, l'artiste-peintre Antoine Plateau, qui voulait faire de son fils un artiste, l'envoie à l'académie de dessin. Orphelin à 14 ans, pris en charge par un oncle, il retourne dans l'enseignement général et poursuit ses études à l'Athénée royal de Bruxelles. En 1822, il entre à l'Université de Liège. Il en sort docteur en physique et mathématique en 1829. Il est nommé professeur de physique expérimentale à l'Université de Gand en 1835. Célèbre pour ses recherches sur la persistance rétinienne, il invente le phénakistiscope en 1832 et en tire des règles qui serviront de base à l'invention du cinéma. Ce « joujou scientifique » (Baudelaire) permet la synthèse d'un mouvement cyclique à partir d'une série de dessins disposés sur un disque percé de fentes. Certaines animations de ces disques ont été conçues par le peintre belge Jean-Baptiste Madou. En 1836, il présente l'anorthoscope qui permet de reconstituer une image fixe par superposition de deux images en mouvement, découverte qu'il décrit comme « une espèce toute nouvelle d'anamorphoses ». Ce sont ses expérimentations sur la persistance rétinienne qui le rendront aveugle : au cours de l'été 1829, il se force à fixer le soleil à l'œil nu durant 25 secondes pour en analyser les conséquences physiques. La rétine brûlée, il ne retrouve la vue qu'après plusieurs jours, et deviendra définitivement aveugle quatorze ans plus tard, en 1843. Il étudie également les phénomènes de capillarité et de tension superficielle, tirant de ses observations sur les films de savon les conditions de Plateau qui s'appliquent aux surfaces minimales. Depuis février 2009, une salle porte son nom au Musée du cinéma de Bruxelles. | ||

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

María Antonia Santos Plata, née le à Pinchote, dans la province de Socorro, et morte le à El Socorro, est une héroïne de l'indépendance de la Colombie. Considérée comme l'une des femmes les plus représentatives de ce conflit avec Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos se rallie à la cause du Libertador Simón Bolívar, figure emblématique de l'émancipation des colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Elle crée la « guérilla de Coromoro », la première à se former dans la province de Socorro, afin de lutter contre l'invasion espagnole, et son frère Fernando Santos devient l'un des chefs de cette guérilla. Ce groupe intercepte notamment les communications des forces royalistes, approvisionne et maintient informées les armées rebelles, jouant un rôle important dans les batailles du Pantano de Vargas et de Boyacá. Trahie par un de ses amis, Antonia Santos est finalement arrêtée puis exécutée le , étant considérée comme « coupable de lèse-majesté ». En l'honneur de ses actions héroïques, le bataillon ASPC no 7 de la septième brigade de la quatrième division de l'armée nationale colombienne porte le nom d'« Antonia Santos », suivant la résolution no 0027 de novembre 1986. De la même famille, sont issues, par la suite, plusieurs personnalités notables, telles qu'Eduardo Santos Montejo et Juan Manuel Santos Calderón, tous deux présidents de la République de Colombie. | ||

Le mont Garibaldi, en anglais : Mount Garibaldi, nommé d'après l'Italien Giuseppe Garibaldi en 1860, est un volcan endormi situé en Colombie-Britannique, dans le Sud-Ouest du Canada, à environ soixante kilomètres au nord de Vancouver. Le sommet s'élève à 2 678 mètres d'altitude, ce qui en fait le point culminant des chaînons Garibaldi au sein des chaînons du Pacifique, dans la partie méridionale de la chaîne Côtière. Il surplombe le champ volcanique du lac Garibaldi situé au nord, et fait partie de la ceinture volcanique de Garibaldi, à l'extrémité septentrionale de l'arc volcanique des Cascades. Sa dernière éruption date d'environ 10 000 ans et il demeure une menace pour les installations humaines, notamment en raison des séismes et des glissements de terrain qu'il connaît. Malgré un climat relativement clément, son versant oriental surplombe un champ de glace, le névé Garibaldi. Protégés au sein du parc provincial Garibaldi et visibles depuis la ville de Squamish, le sommet et ses environs constituent une destination prisée des adeptes de nature, de randonnée pédestre et de ski de montagne. |

La déclaration sur l'identité coopérative est énoncée par l’Alliance coopérative internationale et date de 1895. Après avoir défini les coopératives et leurs valeurs, la déclaration énonce les sept principes de la coopération.

| ||

Saintes (prononcer [sɛ̃t]) est une commune française du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Par sa population, Saintes est la deuxième ville de la Charente-Maritime, comptant 26 401 habitants en 2007 appelés Saintais. Saintes est au cœur de la deuxième aire urbaine du département, estimée en 2007 à 55 834 habitants. Arrosée par la Charente où la cité se développa primitivement sur la rive gauche du fleuve, elle devient capitale de la province de Saintonge jusque sous l'Ancien Régime avant d'être désignée préfecture du département de la Charente-Inférieure lors de la réorganisation territoriale de 1790. Finalement supplantée par La Rochelle en 1810, elle est reléguée au rang de sous-préfecture du département mais conserve par compensation son rôle de chef-lieu judiciaire départemental. De plus, la ville voit croître son influence économique dans le dernier tiers du XIXe siècle lorsqu'elle est choisie comme siège du VIIIe arrondissement des chemins de fer de l'État... |

Le parc national d'Ytre Hvaler (en norvégien Ytre Hvaler nasjonalpark) est un parc national situé dans la commune de Hvaler et de Fredrikstad dans le comté d'Østfold, dans le sud-est de la Norvège, à la frontière de la Suède. Il couvre 354 km2 principalement maritimes de la partie extérieure de l'archipel de Hvaler et se prolonge du côté suédois par le parc national de Kosterhavet. Le parc fut inauguré en 2009, simultanément avec son voisin suédois, devenant le premier parc national marin de Norvège. Le parc est caractérisé par une profonde fosse, atteignant une profondeur de 460 m et parcourue par des courants océaniques offrant des conditions de vie idéales pour un grand nombre d'organismes marins. En particulier, plusieurs récifs coralliens d'eau froide de l'espèce Lophelia pertusa sont présents, dont un de 1 200 m de long, étant ainsi le plus grand récif d'eau froide côtier découvert dans le monde. Le parc compte aussi un grand nombre d'oiseaux de mer, ainsi qu'une importante population de phoques… | ||

|

Yamoussoukro, ville de 200 659 habitants, située à 240 kilomètres au nord d'Abidjan, est la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, la capitale économique du pays étant Abidjan. Elle comptait environ 155 803 habitants en 1998. Il s'agit de la 4e ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire après Abidjan, Bouaké et Gagnoa et devant Korhogo. Le village de N'Gokro a été rebaptisé Yamoussoukro en hommage à la reine Baoulé, Yamoussou, le suffixe Kro signifiant village en langue Baoulé. | ||

Sleipnir est, dans la mythologie nordique, un cheval fabuleux à huit jambes capable de se déplacer au-dessus de la mer comme dans les airs, monture habituelle du dieu Odin. Il est mentionné dans l’Edda poétique et dans l’Edda en prose comme le fils de Loki et d’un puissant étalon, Svaðilfari. Décrit comme « le meilleur de tous les chevaux » et le plus rapide, il devient après sa naissance la monture d’Odin qui le chevauche dans la région de Hel ; toutefois, le dieu s’en sert surtout pour traverser le pont Bifröst qui mène à la troisième source d’Yggdrasil, là où se tient le conseil des dieux. L’Edda en prose donne de nombreux détails sur les circonstances de la naissance de Sleipnir et précise, par exemple, qu’il est de couleur grise. Sleipnir est également mentionné dans une énigme figurant dans la Saga de Hervor et du roi Heidrekr, ainsi que dans la Völsunga saga, comme ancêtre du cheval Grani. |

La guerre de Trente Ans est une série de conflits armés qui a déchiré l’Europe de 1618 à 1648. Les causes en sont multiples mais son déclencheur est la révolte des sujets tchèques protestants de la maison de Habsbourg, la répression qui suivit et le désir des Habsbourg d’accroître leur hégémonie et celle de la religion catholique dans le Saint-Empire. Ces conflits ont opposé le camp des Habsbourg d’Espagne et du Saint-Empire, soutenus par la papauté, aux États allemands protestants du Saint-Empire, auxquels étaient alliées les puissances européennes voisines à majorité protestante, Provinces-Unies et pays scandinaves, ainsi que la France qui, bien que catholique et luttant contre les protestants chez elle, entendait réduire la puissance de la maison de Habsbourg sur le continent européen. Cette guerre a impliqué l'ensemble des puissances européennes selon qu'elles étaient pour ou contre le parti de l'Empereur, à l'exception de l'Angleterre et de la Russie – qui ont néanmoins indirectement œuvré contre le parti des Habsbourg. L'emploi de mercenaires était la règle. Les combats se déroulèrent surtout dans les territoires d’Europe centrale dépendant du Saint-Empire, puis se portèrent sur la plaine de Flandre, le nord de l'Italie ou encore dans la péninsule Ibérique. Les batailles, les famines, les massacres ont provoqué plusieurs millions de morts. Cette « guerre civile européenne » a lourdement pesé sur la démographie et l'économie des États allemands et du royaume d'Espagne, et assis l'hégémonie de la France, qui s'épanouira davantage encore sous Louis XIV. | ||

L’Opéra Garnier ou Palais Garnier (48° 52′ 19″ N, 2° 19′ 55″ E), est un des éléments structurants du IXe arrondissement de Paris et du paysage de la capitale française. Situé à l'extrémité de l'avenue de l'Opéra, l'édifice s'impose comme un monument particulièrement représentatif de l'architecture éclectique de la seconde moitié du XIXe siècle, et s'inscrit dans la continuité des transformations de Paris instaurées par Napoléon III et menées par le baron Haussmann. Inaugurée le 5 janvier 1875 par le président de la République Mac-Mahon et destinée à accueillir l'Académie royale de musique, dont la salle de la rue Le Peletier avait été détruite en 1873 par un incendie, le bâtiment a longtemps été désigné sous le terme « Opéra de Paris ». Depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille en 1989, on la désigne par le seul nom de son auteur : Charles Garnier. Les deux sites sont aujourd'hui regroupés au sein de l'établissement public, industriel et commercial « Opéra national de Paris ». L'architecture et les décorations intérieures et extérieures ont fait l'objet d'un classement de la Commission supérieure des monuments historiques le 19 octobre 1923. Parmi les réalisations remarquables, on compte le grand vestibule, le grand escalier de marbre blanc à double révolution, le grand foyer et ses salons de la Lune et du Soleil, le foyer de la Danse, les rotondes des Abonnés et du Glacier et bien entendu la salle « à l'italienne » de 2000 places. Le nouveau plafond commandé par André Malraux au peintre Marc Chagall en 1964 et objet d'une forte controverse à son inauguration, évoque en quatre parties aux vives couleurs les grands jalons et ouvrages représentatifs de l'histoire des arts de l'opéra et de la danse ainsi que quelques des compositeurs particulièrement marquants des arts lyriques et chorégraphiques du répertoire. |

Les tyrannosauridés (Tyrannosauridae), ou plus simplement tyrannosaures, terme signifiant « lézards tyrans », forment la famille de dinosaures théropodes cœlurosauriens comprenant le célèbre Tyrannosaurus et d'autres grands prédateurs apparentés aujourd'hui éteints. Ils sont classés en deux sous-familles dont le nombre exact de genres est controversé, certains experts n'en reconnaissant que trois. Leurs fossiles, datant de la fin du Crétacé, ont été retrouvés en Amérique du Nord et en Asie. Bien que descendant d'ancêtres de petite taille, les Tyrannosauridae étaient presque toujours les plus grands prédateurs de leurs écosystèmes respectifs, se trouvant ainsi au sommet de la chaîne alimentaire. La plus grande espèce ayant été identifié à ce jour est Tyrannosaurus rex, qui n'est autre que l'un des plus grands prédateurs terrestres connus, dont la taille est estimé jusqu'à environ 13 mètres de long et atteignant au maximum 14 tonnes en poids selon les estimations les plus récentes. Les Tyrannosauridae étaient des carnivores bipèdes à la tête massive et possédant de grandes dents. Malgré leur poids important, leurs membres postérieurs sont longs et adaptés à une marche rapide. En revanche, les membres antérieurs sont très petits et portent seulement deux doigts fonctionnels. Contrairement à la plupart des autres groupes de dinosaures, des restes très complets ont été découverts de la plupart des Tyrannosauridae connus. Cela a permis nombre de recherches diverses sur leur biologie. Des études ont ainsi mis entre autres l'accent sur leur ontogenèse, leur biomécanique et leur écologie, entre autres sujets. | ||

|

Saludos Amigos est le 7e long-métrage d'animation et le 6e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1942, le film est un mélange de prises de vues réelles et de séquences d'animation se situant en Amérique latine. Saludos Amigos, dont le titre signifie Bonjour les Amis en espagnol, est à la fois la première compilation de Disney et le premier film à être diffusé en Amérique latine avant de l'être aux États-Unis. Le terme compilation désigne ici le regroupement de courts métrages d'animation afin d'avoir une durée totale proche des longs métrages. Une suite lui a été donnée deux ans plus tard : Les Trois Caballeros. |

L'affaire Dreyfus est un conflit social et politique majeur de la Troisième République survenu à la fin du XIXe siècle, autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus qui a finalement été innocenté. Elle a bouleversé la société française pendant douze ans, de 1894 à 1906, la divisant profondément et durablement en deux camps opposés, les « dreyfusards » partisans de l'innocence de Dreyfus, et les « antidreyfusards » partisans de sa culpabilité. La condamnation fin 1894 du capitaine Dreyfus — pour avoir prétendument livré des documents secrets français à l'Empire allemand — était une erreur voire un complot judiciaire sur fond d'espionnage, dans un contexte social particulièrement propice à l'antisémitisme et à la haine de l'Empire allemand à la suite de son annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine en 1871. L'affaire rencontra au départ un écho limité, avant qu'en 1898 l'acquittement du véritable coupable et la publication d'un pamphlet dreyfusard par Émile Zola, J'accuse…! ne provoquent une succession de crises politiques et sociales. À son paroxysme en 1899, l'affaire révéla les clivages de la France de la Troisième République, où l'opposition entre les camps dreyfusard et antidreyfusard suscita de très violentes polémiques nationalistes et antisémites, diffusées par une presse influente. Elle s'acheva en 1906, par un arrêt de la Cour de cassation qui innocenta et réhabilita définitivement Dreyfus. Cette affaire est souvent considérée comme le symbole moderne et universel de l'iniquité au nom de la raison d'État, et reste l'un des exemples les plus marquants d'une erreur judiciaire difficilement réparée, avec un rôle majeur joué par la presse et l'opinion publique. | ||

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, ou plus simplement Richesse des nations, est le plus célèbre ouvrage d’Adam Smith. Publié en 1776, c’est le premier livre moderne d’économie. Smith y expose son analyse sur l’origine de la prospérité récente de certains pays, comme l’Angleterre ou les Pays-Bas. Il développe des théories économiques sur la division du travail, le marché, la monnaie, la nature de la richesse, le « prix des marchandises en travail », les salaires, les profits et l’accumulation du capital. Il examine différents systèmes d’économie politique, en particulier le mercantilisme et la physiocratie. Il développe aussi l’idée d’un ordre naturel, le « système de liberté naturelle », résultant de l’intérêt individuel se résolvant en intérêt général par le jeu de la libre entreprise, de la libre concurrence et de la liberté des échanges. La Richesse des nations reste à ce jour un des ouvrages les plus importants de cette discipline (pour Amartya Sen, « le plus grand livre jamais écrit sur la vie économique »). Il est le document fondateur de la théorie classique en économie comme sans aucun doute du libéralisme économique. |

Adam Smith (5 juin 1723 - 17 juillet 1790) est un philosophe et économiste écossais des Lumières. Il reste dans l’histoire comme le père de la science économique moderne, et son œuvre principale, la Richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Professeur de philosophie morale à l’université de Glasgow, il consacre dix années de sa vie à ce texte qui inspire les grands économistes suivants, ceux que Karl Marx appellera les « classiques » et qui poseront les grands principes du libéralisme économique. Si nombre d’économistes admirant Smith, le considérent comme : « le père de l’économie politique », c’est peut-être parce que nombre de courants peuvent y voir le père de leurs idées. Les libéraux le saluent comme celui qui a mis en lumière l’importance du marché comme mode de régulation automatique de la société, ceux recommandant une intervention modérée de l’État peuvent pourtant rappeler que Smith en a aussi souligné les imperfections éventuelles et a appelé la puissance publique à les corriger. Bien qu’à l’opposé des idées politiques de Smith, Karl Marx lui-même s’en inspire en développant toute une doctrine fondée sur la théorie classique de la valeur. | ||

Wikipédia est une encyclopédie multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le web et écrite par les internautes grâce à la technologie wiki. Elle a été créée en janvier 2001 et est devenue un des sites web les plus consultés au monde. Elle est hébergée par une association caritative américaine, la Wikimedia Foundation. Les mêmes principes fondateurs sont partagés par toutes les différentes versions linguistiques mais les pratiques d'écriture sont convenues indépendamment par les internautes pour chacune d'elle. Lors du 5e symposium international sur le journalisme en ligne, Jonathan Dee du New York Times et Andrew Lih ont mentionné l'importance de Wikipedia, non seulement comme une encyclopédie de référence mais aussi comme une ressource d'actualités très fréquemment mise à jour. Lorsque le magazine Time a reconnu « Vous » (You) comme personnalité de l'année 2006, en reconnaissant l'accélération de la collaboration en ligne et l'interaction de millions d'utilisateurs dans le monde, il a cité Wikipedia comme l'un des trois exemples de services Web 2.0, avec YouTube et MySpace. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’université Paris Diderot (nom officiel : Paris-VII) est une université pluridisciplinaire située à Paris en France, et est une des huit universités de l’académie de Paris. Elle a été créée en 1971 suite à la scission de l’université de Paris. Depuis son déménagement en 2007 du campus de Jussieu, elle est principalement implantée dans le quartier de Paris Rive Gauche. L’université est membre du PRES Sorbonne Paris Cité depuis le . Elle est spécialisée dans le domaine des sciences, des formations du domaine de la santé, des sciences humaines et sociales, ainsi que des arts, lettres et langues. Ses activités de recherche se concentrent autour de 102 équipes (dont près de 80 % associées à de grands organismes de recherche) et regroupent près de 2 300 doctorants et 2 000 enseignants-chercheurs. Elle forme près de 25 000 étudiants. Parmi les personnalités liées à l’université, deux enseignants ont obtenu un prix Nobel, et deux autres ont exercé la fonction de ministre de l’éducation nationale en France. | ||

Les fonctions pharaoniques sont les diverses activités religieuses et gouvernementales exercées par le roi d'Égypte durant l'Antiquité (entre les années 3150 et 30 av. J.-C.). Personnage central de l'État, Pharaon est l'intercesseur obligé entre les dieux et les humains. Aux premiers, il assure le bon accomplissement des rituels dans les temples ; aux seconds, il garantit la prospérité agricole, la défense du territoire et une justice impartiale. Dans les sanctuaires, l'image du souverain est omniprésente par l'entremise des scènes pariétales et des statues. Dans cette iconographie, Pharaon est invariablement figuré comme l'égal des dieux. Dans le discours religieux, il n'est cependant que leur humble serviteur, un desservant zélé qui accomplit de multiples offrandes. Cette piété exprime l'espoir d'un juste retour de service. Comblés de biens, les dieux se doivent d'actionner favorablement les forces de la nature pour un bénéfice commun à tous les Égyptiens. Seul humain admis à dialoguer avec les dieux sur un plan d'égalité, Pharaon est l'officiant suprême ; le premier des prêtres du pays. Plus largement, la gestuelle pharaonique recouvre tous les champs d'activité du collectif et ignore la séparation des pouvoirs. Aussi, tout membre de l'administration n'agit qu'au nom de la seule personne royale, par délégation de pouvoir. Dès les Textes des Pyramides, les actions politiques du souverain sont encadrées par une seule maxime : « Amener Maât et repousser Isefet », c'est-à-dire promouvoir l'harmonie et repousser le chaos. Père nourricier du peuple, Pharaon assure la prospérité en appelant les dieux à réguler les eaux du Nil, en ouvrant les greniers en cas de famine et en garantissant une bonne répartition des terres arables. Chef des armées, Pharaon est le valeureux protecteur des frontières. Tel Rê qui combat le serpent Apophis, le roi d'Égypte repousse les pillards du déserts, combat les armées d'invasion et mate les rebelles intérieurs. Pharaon est toujours le seul vainqueur ; debout en assommant une grappe de prisonniers ou en décochant des flèches depuis son char de combat. Unique législateur, les lois et décrets qu'il promulgue s'inspirent de la sagesse divine. Cette législation, conservée dans les archives et placée sous la responsabilité du vizir, s'applique à tous, pour le bien commun et la concorde sociale. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Un tube électronique (vacuum tube en américain ou valve en anglais), est un composant électronique actif réalisant une amplification de signal. Il utilise des électrodes, placées dans le vide ou dans un gaz, isolées entre elles par ce milieu, et comprenant au moins une source d'électrons. Les tubes ont longtemps été les seuls composants actifs et ils ont permis la fabrication en série des premiers appareils électroniques : récepteur radio, puis de télévision. Ils restent de nos jours utilisés comme amplificateurs audio, ou comme amplificateurs de puissance dans les fours à micro-ondes, le chauffage par radio-fréquence industriel, les émetteurs de radio et de télévision. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

Ferrari est un constructeur automobile italien installé à Maranello, en Italie. Fondé par Enzo Ferrari en 1947, il est considéré comme « la plus fameuse des marques de l'histoire de l'automobile ». Constructeur en série de sportives de prestige, Ferrari s'est rapidement imposé comme une référence automobile, aussi bien techniquement qu'esthétiquement. L'histoire de Ferrari est indissociable de celle de la Scuderia Ferrari, écurie automobile évoluant en Sport-Prototypes tout comme en Grand Tourisme — et plus tard en Formule 1 — depuis 1929, au sein de laquelle le constructeur a construit ses plus grands succès. Forte de son expérience en compétition, la marque au « cheval cabré » (« cavallino rampante ») y puise les techniques équipant ses modèles de série, comme en attestent les Ferrari 288 GTO, F50 ou encore Enzo, modèles aux performances exceptionnelles. De la 166 MM, première automobile d'Enzo Ferrari portant son nom, à la plus récente 458 Italia, Ferrari suscite toujours une « fascination irrésistible ». Enzo Ferrari aimait d'ailleurs décrire une automobile Ferrari comme l'« incarnation d'une belle mécanique pour les hommes qui ont le désir de se récompenser eux-mêmes, de réaliser un rêve et d'insuffler pendant longtemps encore à leur vie le feu de la passion juvénile ». |

L'exploitation de schiste de Creveney par la Société des Schistes et Pétroles de Franche-Comté, pour la fabrication du carburant appelé Natioline, est composée d'une mine à ciel ouvert de schiste bitumineux et d'une usine de distillation du pétrole. Elle est implantée à Creveney en Haute-Saône dans l'Est de la France. Cette industrie exploite 20 000 tonnes de pyroschiste d'âge toarcien entre 1929 et 1936 avec une production industrielle en 1934 employant environ 80 personnes. Cette roche est distillée pour obtenir de l'huile de schiste qui est ensuite raffinée. Un raid automobile est organisé dans les colonies françaises, la « croisière technique africaine », pour promouvoir le carburant. Des vestiges (pollués) des installations et la zone d'extraction subsistent au début du XXIe siècle, mais les plus importants sont démolis avant 2022. | ||