Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

L'aéroport international de Nauru (code AITA : INU, code OACI : ANYN, anciennement ANAU) est l'unique aéroport de la République de Nauru. Datant de la Seconde Guerre mondiale, il est situé au sud de l'unique île de cet État du Pacifique dont il occupe une importante portion de sa plaine côtière. C'est un lien vital avec l'extérieur pour ce pays isolé au milieu de l'océan ne disposant d'aucun port en eau profonde. En raison de son éloignement des grandes routes commerciales, il n'est desservi régulièrement que par la compagnie aérienne nationale de Nauru, Our Airline, et la variation de son activité est donc fortement liée à la santé économique de cette entreprise. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

L'histoire de Carthage n'est guère facile à étudier du moins dans sa composante phénico-punique en raison de son assujettissement par les Romains à la fin de la troisième guerre punique en 146 av. J.-C. Il ne reste en effet que peu de sources primaires carthaginoises et celles disponibles posent davantage de questions qu'elles n'aident à la compréhension de l'histoire de la ville qui se posa en rivale de Rome. Certains textes puniques ont été traduits en grec ou en latin, comme des inscriptions sur des monuments d'Afrique du Nord. Cependant, la majorité des sources reste disponible par le biais d'auteurs grecs et romains : Tite-Live, Polybe, Appien, Cornélius Népos, Silius Italicus, Plutarque, Dion Cassius et Hérodote. Ces auteurs proviennent de cultures souvent en rivalité avec Carthage : les Grecs lui disputèrent la suprématie en Sicile et les Romains entrèrent en guerre contre la cité. Ces sources rédigées par des étrangers ne sont donc pas toujours dénuées de préjugés. Toutefois, des excavations récentes ont mis au jour des sources primaires plus fiables, même si elles restent insuffisantes ; le produit de certaines fouilles confirme des aspects de la vie à Carthage telle que la décrivaient les auteurs anciens, mais d'autres non, beaucoup de découvertes restant encore peu probantes... | ||

Harlem est un quartier du nord de l'arrondissement de Manhattan, dans la ville de New York, aux États-Unis. Il se situe entre le nord de la 96e rue et Washington Heights. Toutefois, l'espace est officieusement délimité par la 110e rue au sud et par la 155e rue au nord. Harlem a joué un rôle majeur tout au long de l'histoire de Big Apple : au début du XXe siècle, le mouvement de la Renaissance de Harlem fit de New York le principal foyer de la culture afro-américaine ; par la suite, le quartier devint l'un des centres de la lutte pour l'égalité des droits civiques, étant donné que Harlem a longtemps été et demeure encore aujourd'hui un lieu où se concentrent les Afro-Américains.

|

Sigyn est, dans la mythologie nordique, une déesse, femme de Loki et mère de Nari ou Narfi. Elle est mentionnée brièvement dans les sources islandaises : l'Edda Poétique, compilée au XIIIe siècle à partir de sources plus anciennes, et l'Edda de Snorri, écrite au XIIIe siècle. Sigyn n'est associée qu'au seul mythe du châtiment de Loki où, en femme fidèle, elle récupère dans un récipient le venin de serpent qui goutte sur le visage de son mari enchaîné, dans le but d'alléger ses souffrances. Sigyn est représentée sur la croix de Gosforth, datée du Xe siècle, et sa plus ancienne mention provient du poème scaldique Haustlǫng, du IXe siècle, et préservé dans l'Edda de Snorri, ce qui suggère qu'il s'agit d'une déesse germanique ancienne, et non d'une création récente. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand ( - ) est un militaire français devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique et linguiste. Orphelin à l’âge de six ans, Charles de Foucauld fait carrière dans l’armée, intégrant Saint-Cyr et menant une vie dissolue. Il décide à 23 ans de démissionner de l’armée afin d’explorer le Maroc en se faisant passer pour un Juif. La qualité de ses travaux lui vaut la médaille d’or de la Société de Géographie, et une grande renommée suite à la publication de son livre Reconnaissance au Maroc (1888). De retour en France et après diverses rencontres, il se « convertit » et devient religieux chez les Trappistes le , en France puis en Syrie. Sa quête d’un idéal encore plus radical de pauvreté, d’abnégation et de pénitence le pousse à quitter la trappe afin de devenir ermite en 1901. Il vit alors en Palestine, écrivant ses méditations qui seront le cœur de sa spiritualité, comprenant la Prière d’abandon. Ordonné prêtre, il décide de s’installer dans le Sahara, à Béni-Abbés (Algérie). Il ambitionne de fonder une nouvelle congrégation, mais personne ne le rejoint. Il vit avec les Berbères et développe un nouveau style d’apostolat, voulant prêcher non pas par les discours, mais par son exemple. Afin de mieux connaître les Touaregs, il étudie pendant plus de douze ans leur culture, publiant sous un pseudonyme le premier dictionnaire touareg-français. Les travaux de Charles de Foucauld sont une référence pour la connaissance de la culture touarègue. Le , Charles de Foucauld est assassiné à la porte de son ermitage. Il est très vite considéré comme un saint et une véritable dévotion s’instaure, appuyée par le succès de la biographie de René Bazin (1921) qui devient un best-seller. De nouvelles congrégations religieuses, familles spirituelles et un renouveau de l’érémitisme s’inspirent des écrits et de la vie de Charles de Foucauld. Son procès en béatification commence dès 1927. Interrompu durant la guerre d’Algérie, il reprend ultérieurement et Foucauld est déclaré Vénérable le par le pape Jean-Paul II, puis Bienheureux le par le pape Benoît XVI. |

Le détournement publicitaire consiste à parodier des campagnes publicitaires afin d'en déformer et critiquer le message original. Les mouvements antipubs sont une autre pratique critique, plus radicale, consistant à militer contre la présence des publicités dans notre environnement. Lire l’article | ||

Peuple caribe, comme les Kali'na, les Wayanas habitent une vaste zone frontalière entre le Brésil (leur pays d'origine), le Surinam et la Guyane française. Dans ce dernier, ils vivent sur le Litany (Aletani), affluent du Haut-Maroni. Les Wayana partagent leur territoire socioculturel avec les Apalaï. Ceux-ci sont moins d'une cinquantaine d'individus en Guyane. Autrefois constituée de nombreux sous-groupes éparpillés sur un vaste territoire, la population wayana est tombée à 1 400 personnes environ (2004). L'exposition consacrée à la nivrée chez les Wayanas évoquait 1 100 personnes en Guyane (CNRS/IRD) vivant surtout entre Maripasoula et Pilima. Les Wayanas se déplaçaient autrefois dans les régions des inselbergs Tumuc-Humac et leur périphérie...

|

Des Amérindiens aux États-Unis, premiers occupants du continent américain et leurs descendants, sont notamment présents sur le territoire des États-Unis. En 1492, l’explorateur Christophe Colomb pense avoir atteint les Indes orientales alors qu’il vient de débarquer en Amérique, aux Antilles. À cause de cette erreur, on continue d’utiliser des mots ou locutions comme « Indiens » et « Indiens d’Amérique » pour parler des populations autochtones du Nouveau Monde. Le nom propre Autochtones est d’usage assez récent. L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIe siècle provoqua d'importantes conséquences sur les Amérindiens : leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des mauvais traitements. Leur mode de vie et leur culture subirent des mutations. Avec l'avancée de la Frontière et la colonisation des Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. Leur situation démographique, sociale et économique ne cessa de se dégrader. Depuis les années 1970, la communauté amérindienne connaît un certain renouveau : leur population augmente, la pauvreté recule lentement, les traditions revivent. Si les Amérindiens sont désormais des citoyens à part entière, ils restent malgré tout en marge du développement américain. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |

Juste (Justus en latin) est un prélat chrétien mort entre 627 et 631. Membre de la mission grégorienne envoyée en Angleterre pour convertir les Anglo-Saxons au christianisme, il devient le premier évêque de Rochester, puis le quatrième archevêque de Cantorbéry. Arrivé dans le royaume de Kent en 601, Juste est sacré évêque de Rochester par l'archevêque Augustin trois ans plus tard, en 604. Il est contraint de fuir en Francie après la mort du roi Æthelberht de Kent, en 616, mais il retrouve son diocèse dès l'année suivante. À la mort de Mellitus, en 624, il lui succède comme archevêque. Il est vénéré comme saint et fêté le 10 novembre, jour anniversaire de sa mort. | ||

Les Simpson, le jeu est un jeu vidéo d'action et de plates-formes développé, édité et distribué par Electronic Arts, commercialisé sur consoles PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo DS et Wii. Basé sur l'univers de la série télévisée d'animation Les Simpson, ainsi que sur le film du même nom, le jeu est commercialisé en Amérique du Nord en octobre 2007 et dans le reste du monde le mois suivant. Le jeu présente une histoire inédite rédigée par trois des scénaristes de la série : Tim Long, Matt Selman et Matt Warburton. Dans cette histoire, la famille Simpson découvre sa participation à un nouveau jeu vidéo des Simpson. Le jeu, comme la série, parodie des éléments de la culture populaire, des autres jeux vidéo, ainsi que son éditeur, Electronic Arts. Dans Les Simpson, le jeu, les cinq membres de la famille Simpson — Homer, Marge et Maggie, Bart et Lisa — apprennent qu'ils font partie d'un jeu vidéo et qu'ils sont dotés de super-pouvoirs les aidant à résoudre plusieurs problèmes. À la fin, ils doivent sauver leurs prédécesseurs 8-bits de Will Wright et de leur propre créateur, Matt Groening. La famille Simpson voyage à travers quatre scénarios et seize niveaux parodiant d'autres jeux afin de collectionner des cartes clés utilisées pour infiltrer le manoir de leur créateur et sauver leurs prédécesseurs de la destruction. Les Simpson, le jeu est accueilli de manière mitigée à positive par l'ensemble des critiques et rédactions. Ces dernières louent la qualité des graphismes et du scénario, qui incluent de nombreuses parodies d'autres jeux vidéo, mais déplorent la courte durée du jeu et la pauvreté du système de caméras virtuelles, qui ne fonctionne pas toujours de manière optimale. Les Simpson, le jeu est récompensé dans la catégorie du meilleur jeu vidéo basé sur un film ou une série télévisée à la cérémonie des Spike Video Game Awards de 2007, et nommé pour le meilleur scénario vidéoludique à la cérémonie des Writers Guild of America Awards. Le 9 novembre 2013, 6,78 millions d'exemplaires du jeu, tous supports confondus, ont été vendus à travers le monde. |

Pokémon (ポケモン) est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, présente en particulier en jeu vidéo, dans des séries éditées par Nintendo. Selon les statistiques de Nintendo en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d’unités. Le jeu vidéo Pokémon Rouge et Bleu s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, ce qui en fait un record des ventes dans l’histoire du jeu vidéo. La franchise est également exploitée sous forme d'anime, de mangas, et de jeux de cartes à collectionner. Dans la série animée homonyme, le personnage principal, Sacha, voyage à travers diverses régions fictives dans le but d’attraper de nouvelles sortes de monstres éponymes, un concept qu’on retrouve également dans les jeux vidéo de la franchise. Pokémon a eu un impact culturel très important dans les pays où il a été introduit, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays européens.

| ||

L’assassinat de William McKinley est l’attentat perpétré dans l’État de New York le contre le président des États-Unis, William McKinley, alors qu’il visitait l’exposition Pan-américaine au Temple of Music à Buffalo. Au moment de lui serrer la main, l’anarchiste Leon Czolgosz tira deux coups de pistolet sur le président, qui d’abord se remit de ses blessures, avant que son état se détériore rapidement six jours plus tard et qu’il ne meure le . Après l’assassinat, Theodore Roosevelt prit la succession et fit voter une loi interdisant l’entrée du territoire aux anarchistes. Le Congrès chargea officiellement le Secret Service de la protection rapprochée des présidents. |

L’Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par l’écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses termes. Il s’agit de l’histoire, présentée comme authentique, du berger Elzéard Bouffier, personnage pourtant de fiction, qui fait revivre sa région, localisée en Haute Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres. Écrite à la suite d’une commande du magazine américain Reader’s Digest, la nouvelle a eu un retentissement mondial. Elle est aujourd’hui considérée comme un manifeste à part entière de la cause écologiste. Beaucoup de personnes ont cru que le personnage d’Elzéard Bouffier avait vraiment existé, croyance sur laquelle Giono n’a pas manqué de jouer. La nouvelle véhicule de nombreux messages : écologiques, humanistes et même politiques. L’histoire d’Elzéard Bouffier est en effet considérée dans la littérature écologiste comme une parabole de l’action positive de l’homme sur son milieu et de l’harmonie qui peut s’ensuivre. Le récit de Giono a donné lieu à un film d’animation du même nom, réalisé par l’illustrateur Frédéric Back et lu par Philippe Noiret, et qui a obtenu plus de 40 prix à travers le monde. L’Homme qui plantait des arbres est aujourd’hui reconnu comme une œuvre majeure de la littérature de jeunesse et elle est, à ce titre, et pour son message écologique, étudiée en classe. | ||

|

La première guerre d'Afghanistan de l'histoire contemporaine a opposé, de décembre 1979 à février 1989, l'Armée rouge (armée de l'Union soviétique) aux moudjahiddin (« guerriers saints » musulmans). Durant dix ans, cette guerre a ravagé l'Afghanistan. Du fait de l'implication des États-Unis et de l'Union soviétique, cette guerre est considérée comme une des dernières crises de la guerre froide. Un an après le coup d'État de 1978, le régime communiste au pouvoir, encore fragile, est en proie aux traditionalistes soutenus par l’Iran. Lire l'article |

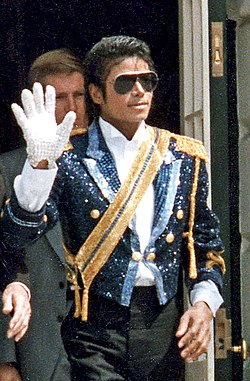

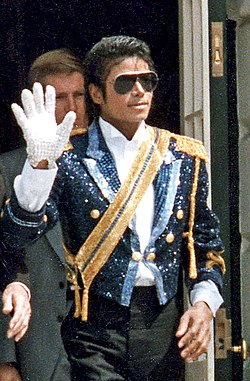

Michael Joseph Jackson ( à Gary, Indiana - à Los Angeles, Californie) est un chanteur, acteur-compositeur et danseur-chorégraphe américain surnommé « The King of Pop » (en français « Le Roi de la Pop »). Vedette dès son plus jeune âge avec les Jackson Five et icône planétaire depuis les années 1980, il a battu tous les records de l'industrie musicale et détient, encore à ce jour, celui de l'album le plus vendu au monde avec Thriller (1982), dont plus de 104 millions d'exemplaires ont été écoulés. Malgré les controverses, Michael Jackson demeure une des figures majeures de la musique Pop / Rock des cent dernières années, et est cité dans le Guinness Book comme l'homme le plus connu de tous les temps. Il est aussi l'artiste le plus récompensé de l'histoire de la musique. En l'an 2000, il est nommé Artiste du Millénaire aux World Music Awards. Il décède deux semaines avant son retour sur scène prévu pour juillet 2009. Le , après des funérailles privées, un hommage lui est rendu au Staples Center de Los Angeles, retransmis gratuitement en Mondovision. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| ||

Thelma et Louise (Thelma and Louise) est un film américain réalisé par Ridley Scott en 1991, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Avec Geena Davis (Thelma) et Susan Sarandon (Louise) dans les rôles principaux, il raconte l'histoire de deux femmes dont l'excursion d'un week-end se transforme en cavale à travers les États-Unis. Ce film met également en scène Harvey Keitel, ainsi que Brad Pitt dont la carrière a été lancée par ce long métrage. Écrit par la scénariste Callie Khouri, ce film a failli ne jamais voir le jour devant la méfiance de bon nombre de producteurs et réalisateurs, en raison de son thème et de sa scène finale d'anthologie qui tranchaient avec la production hollywoodienne classique. À sa sortie, ce film a suscité une polémique aux États-Unis, notamment parce qu'il mettait en scène deux héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. À l'intersection de plusieurs genres cinématographiques, il est aujourd'hui considéré comme un classique, a influencé d'autres films et œuvres artistiques, et est devenu un film culte du féminisme. |

Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. | ||

L’église Saint-Sauveur de Bellême est une église paroissiale de culte catholique située dans la ville de Bellême, dans le département de l'Orne. Elle est la seule église subsistante de la ville. À l'emplacement d'une ancienne chapelle, cette église est construite aux XVIe et XVIIe siècles dans le style classique. L'intérieur comporte des éléments anciens mais a été largement repris au XIXe siècle. La nef est flanquée de quatre chapelles au nord et d'autant au sud. La tour (clocher-porche) est inscrite à l'inventaire des monuments historiques en 1936 puis l’édifice tout entier en 1987. Des éléments de la statuaire, des tableaux, des boiseries et du mobilier sont inscrits comme objets à l'inventaire des monuments historiques. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

L'Arménie zakaride ou Arménie zakarian (en arménien Զաքարյան Հայաստան) est le nom utilisé pour désigner les territoires arméniens donnés en fief par la reine Tamar de Géorgie aux membres de la famille des Zakarian, en 1201. Après la prise d'Ani par les Mongols en 1236, la suzeraineté de ces derniers se substitue à la suzeraineté géorgienne. Les Zakarian se maintiennent alors tant bien que mal jusque dans les années 1330, quand l'Arménie tombe aux mains de tribus turcomanes, et disparaissent des sources historiques vers 1360. Stricto sensu, la « période zakaride » couvre cependant la première moitié du XIIIe siècle, pour prendre fin vers 1260. Sous le règne des princes Zakarian, ces territoires connaissent une stabilité relative qui voit les villes arméniennes s'enrichir. Plusieurs monastères sont en outre fondés, et on assiste à une véritable renaissance. À leur chute, la Grande-Arménie connaît une nouvelle période sombre de son histoire. | ||

Bruce Lee est considéré comme le plus grand maitre d’arts martiaux du XXe siècle. Né le , l’année du dragon, ce qui lui valut certainement son surnom de « petit dragon », (son prénom américain Bruce lui aurait été donné par le médecin accoucheur, les parents n’ayant pas prévu de prénom). Bruce Lee est élevé à Hong Kong. Son père, Lee Hoi Chuen était comédien, vedette de l’opéra de Canton, ce qui permet à Lee d’apparaître dans plusieurs films asiatiques durant son enfance. C’est à l’âge de 13 ans, après s’être fait « corriger » au cours d’un combat de rue, que Bruce Lee commence à étudier le Wing Chun (詠春 pinyin : yong3 chun1 ; Jyutping : wing4 ceon1) (un style de wushu plus usuellement appelé Kung Fu) dans l’école du célèbre maître Yip Man. |

La Deutsche Friedensgesellschaft (littéralement Société allemande de la paix) est la plus ancienne association pacifiste allemande. Fondée en 1892 par Bertha von Suttner et Alfred Hermann Fried, elle s'est opposée à l'impérialisme, à l'oppression des minorités nationales et à l'éducation chauvine de la jeunesse. Interdite par les nazis, elle renaît en 1945. | ||

Juno (Junon en anglais) est une mission spatiale de l'agence spatiale américaine de la NASA planifiée pour 2011 qui a pour objectif l'étude de Jupiter et plus particulièrement de sa genèse, sa structure, de la composition de son atmosphère et des caractéristiques de sa magnétosphère. La mission scientifique débute après la mise en orbite autour de Jupiter prévue en 2016 et doit durer un an. La sonde spatiale, qui emporte 9 instruments scientifiques, doit se placer en orbite polaire autour de Jupiter et effectuer 32 survols à très basse altitude des pôles et de la surface de Jupiter en suivant une orbite de 11 jours lui permettant à la fois d'effectuer des mesures détaillées et de limiter les dégâts générés par le champ magnétique intense de la planète. Juno est la première sonde spatiale à destination des planètes extérieures à utiliser des panneaux solaires au lieu de générateurs thermoélectriques à radioisotope (RTG). Juno fait partie du programme New Frontiers qui regroupe des missions spatiales de classe moyenne dont le coût est plafonné à 700 millions $. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L’Émeu d’Australie (Dromaius novaehollandaiae) est la seule espèce de la famille des dromaiidés, encore vivante de nos jours. C’est aussi, par sa taille, le deuxième plus grand oiseau du monde actuel derrière l’autruche. Il peut atteindre deux mètres de haut. Cet oiseau brun, au plumage original est commun sur presque tout le territoire australien bien qu’il évite les régions trop densément peuplées, les zones trop humides ou trop sèches. Il peut voyager sur de grandes distances d’un bon pas et si besoin courir à 50 kilomètres/heure. Ce sont des oiseaux nomades capables de parcourir de nombreux kilomètres à la recherche d’une nourriture variée à base de plantes et d’insectes. La sous-espèce d’émeu qui habitait la Tasmanie (diemenensis) s’est rapidement éteinte après l’arrivée des premiers Européens en 1788. La répartition des différentes sous-espèces (novaehollandiae, woodwardi et rothschildi) a aussi été modifiée par les Européens. Alors qu’autrefois les émeus étaient très communs sur la côte est de l’Australie, ils y sont maintenant devenus rares ; en revanche, le développement de l’agriculture et la création de points d’eau pour le bétail à l’intérieur du continent ont fait augmenter leurs effectifs dans les régions arides. On les élève pour leur viande, leur huile et leurs plumes. | ||

L’aérodynamique automobile est l’étude des phénomènes aérodynamiques induits par l’écoulement de l’air autour d’un véhicule automobile en mouvement. La connaissance de ces phénomènes permet entre autres, de réduire la consommation des véhicules en diminuant leur traînée, d’améliorer leur comportement routier en influant sur leur portance (ou leur déportance) et de diminuer les phénomènes aéroacoustiques ainsi que les turbulences à haute vitesse. Prise en compte très tôt dans l’histoire de l’automobile, à l’image de la Jamais Contente profilée comme une torpille, l’aérodynamique automobile a pris de l’ampleur dans les années 1930. C’est en effet en 1934 aux États-Unis que la Chrysler Airflow, première automobile de série dessinée en respectant un profil aérodynamique, voit le jour. Par la suite, les automobiles ne vont cesser de s’améliorer, notamment après l’apparition des Formules 1 dont le championnat suscite encore aujourd’hui beaucoup d’effervescence dans ce domaine… |

Ramona Fradon est une dessinatrice de bandes dessinées américaine née le à Chicago dans l'Illinois et morte le . Issue d'une famille où l'art est très important, elle suit très jeune des cours dans une école des beaux-arts. Ses études terminées, elle et son mari ont beaucoup de mal à gagner leur vie, aussi propose-t-elle ses services à l'éditeur DC Comics. Après une brève période d'essai, on lui propose en 1950 de dessiner les aventures d'Aquaman qui seront son principal travail durant une décennie. En 1965, le scénariste Bob Haney imagine le personnage de Metamorpho auquel Ramona Fradon donne corps. Elle quitte ensuite le monde des comics pendant plusieurs années pour se consacrer à son enfant. En 1972, Roy Thomas l'invite à travailler pour Marvel Comics où il est responsable éditorial. Mais l'expérience tourne court et DC Comics l'accueille de nouveau surtout pour des histoires fantastiques puis pour la série Superfriends. En 1981, elle quitte DC car elle est engagée pour dessiner le comic strip Brenda Starr, Reporter, jusqu'en 1995. Elle prend ensuite sa retraite de dessinatrice, ce qui ne l'empêche pas de parfois dessiner un épisode de comics. En 1991, elle retourne à l'université et obtient un diplôme en psychologie. Outre ses activités sur les comics, elle écrit aussi des livres : un ouvrage sur le mythe de Faust en 2007 et un album pour la jeunesse en 2010. Elle apparaît encore parfois dans des conventions pour dédicacer, vendre des planches originales et rencontrer des admirateurs toujours présents. En effet, son trait, dans la droite ligne du style DC des années 1960, est célébré par des artistes et des critiques. | ||

Un acide aminé est une molécule organique possédant un squelette carboné et deux fonctions : une amine (-NH2) et un acide carboxylique (-COOH). Les acides aminés sont les unités structurales de base des protéines dans lesquels ils sont liés par liaison peptidique. Les atomes de carbone de la chaîne carbonée sont ordonnés par rapport au groupe carboxyle et nommés par une lettre grecque : l’atome de carbone directement lié au groupe carboxyle est le carbone , et si le groupe amino est aussi sur ce carbone, il s’agit d’un acide carboxylique aminé en position , autrement dit un acide -aminé… Il existe plus de 100 acides -aminés dans la nature, certains on été découverts sur des météorites, notamment les chondrites carbonées. Dans une cellule, les acides aminés peuvent exister à l’état libre ou de biopolymères (peptides ou protéines). L’ADN est constitué de 4 bases azotées codant 20 acides aminés. Lire l’article |

Les fourmis (famille des formicidés, ou Formicidae) sont des insectes sociaux formant des colonies, appelées fourmilières, parfois extrêmement complexes. Par exemple, la fourmi Tetraponera colonise un arbre creux le Barteria surnommé au Gabon l’arbre de l’adultère. On y attachait les femmes adultères dans le temps. La morsure d’une fourmi de cette espèce crée une douleur aussi forte que celle d’une guêpe mais moins longue. Une certaine espèce, appelée fourmi tueuse, a tendance à attaquer des animaux beaucoup plus grands qu’elle dans sa quête de nourriture ou dans la défense de ses nids. Les attaques sur l’homme sont rares. Lire l’article | ||

|

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

| ||

Le plancton est, selon la définition donnée par Victor Hensen en 1887, l'ensemble des petits organismes vivants dans les eaux douces, saumâtres et salées, le plus souvent en suspension et apparemment passivement : gamètes, larves, animaux inaptes à lutter contre le courant (petits crustacés planctoniques et méduses), végétaux et algues microscopiques. Le plancton est à la base de nombreux réseaux trophiques. Il constitue la principale nourriture des baleines à fanon, des coquillages filtreurs (dont moules, coques, huîtres, etc., qu'il peut intoxiquer par diverses toxines. Le zooplancton contribue par ses mouvements verticaux (cycles liés à la lumière et aux saisons) au mélange des couches d'eau. C'est un aspect de la bioturbation qui pourrait avoir été sous-estimé. De tels phénomènes existent également en eau douce (avec le mouvement des populations de daphnies par exemple). Lire l’article |

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. | ||

Les colonnes infernales sont les opérations menées par les armées républicaines du général Turreau lors de la guerre de Vendée (1793 - 1796), en France, afin de détruire les dernières troupes vendéennes. Après l'anéantissement de l'Armée catholique et royale lors de la Virée de Galerne, le général Turreau met au point un plan visant à quadriller la Vendée militaire par douze colonnes incendiaires avec pour ordres d'exterminer tous les « brigands » ayant participé à la révolte, femmes et enfants inclus, de faire évacuer les populations neutres ou patriotes, de saisir les récoltes et les bestiaux et d'incendier les villages et les forêts, de faire enfin de la Vendée un « cimetière national » avant de la faire repeupler par des réfugiés républicains. De janvier à mai 1794 les colonnes quadrillent les territoires insurgés dans le Maine-et-Loire, la Loire-inférieure, la Vendée et les Deux-Sèvres. Certaines se livrent aux pires exactions, tels que : incendies, viols, tortures, pillages et massacres des populations, souvent sans distinction d'âge, de sexe ou d'opinion politique. Ces atrocités coûtent la vie à des dizaines de milliers de personnes et valent aux colonnes incendiaires d'être surnommées « colonnes infernales ». Loin de mettre fin à la guerre, ces exactions provoquent de nouveaux soulèvements des paysans menés par les généraux Charette, Stofflet, Sapinaud et Marigny. Ne parvenant pas à vaincre les insurgés, dénoncé par les patriotes locaux et certains représentants en mission, Turreau finit par perdre la confiance du Comité de salut public, sa destitution mettant fin aux colonnes mais pas à la guerre. |

Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jeane Mortenson, est une actrice et chanteuse américaine née le à Los Angeles (Californie) et morte le également à Los Angeles. Elle se destine initialement au mannequinat avant d’être repérée par Howard Hughes et de signer son premier contrat avec la 20th Century Fox en 1947. Au début des années 1950, elle accède au statut de star hollywoodienne et à celui de sex-symbol. Ses grands succès incluent Les hommes préfèrent les blondes, Sept Ans de réflexion ou encore Certains l’aiment chaud qui lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie en 1960. En dépit de son immense notoriété, sa vie privée est un échec et sa carrière la laisse insatisfaite tout au long de sa vie. Les causes de sa mort demeurent l’objet de vives spéculations : surdosage de somnifères ou assassinat politique. En 1999, l’American Film Institute l’a distinguée comme la sixième plus grande actrice de tous les temps dans le classement AFI’s 100 Years… 100 Stars. | ||

La bataille de Trois-Rivières eut lieu le lors de l'Invasion du Canada par les patriotes américains, une campagne militaire visant à inclure une 14e colonie à la Révolution américaine. Il s'agit donc d'une bataille de la guerre d'indépendance des États-Unis, qui opposa les troupes britanniques du lieutenant-colonel Simon Fraser à une colonne de l'armée continentale américaine du brigadier-général William Thompson. Elle avait pour but, pour les Américains, de stopper l'avancée des Britanniques suite à la levée du siège de Québec au début du mois de mai 1776. Grâce à une ruse d'un fermier local, Antoine Gauthier, les troupes britanniques furent averties des intentions des Américains et purent se préparer à leur venue, alors que ces derniers furent quant à eux retardés par le détour que leur fit faire Gauthier. Suite à cette bataille, les Américains furent acculés à une retraite désorganisée qui permit entre autres la capture du brigadier-général Thompson. Les forces américaines, menées par le brigadier-général John Sullivan, battirent en retraite vers le Fort Saint-Jean, puis vers le Fort Ticonderoga, ce qui mit fin à l'invasion. Il s'agit de la dernière bataille de la guerre d'Indépendance à avoir eu lieu sur le sol québécois. Son site a été désigné en 1920 lieu historique national par la commission des lieux et monuments historiques du Canada. |

Luis Ignascio Urive Alvirde (né le à Mexico, au Mexique) est un catcheur (lutteur) mexicain. Il est actuellement employé à la World Wrestling League, une fédération de catch portoricaine, où il lutte sous le nom de Sin Cara ainsi qu'à la Asistencia Asesoría y Administración, une fédération mexicaine, sous le nom de Mysteziz. Il est surtout connu pour ses combats sous le nom de ring Místico, de 2004 à 2011, au sein de la fédération de catch du Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), dans laquelle il a remporté de nombreux titres et tournois comme La Leyenda de Plata (le tournoi le plus prestigieux de la fédération) qu'il a remporté trois années consécutives, en 2006, 2007 et 2008. En 2011, il signe un contrat avec la World Wrestling Entertainment, la plus grande fédération de catch américaine. Il change son nom de ring pour celui de « Sin Cara », avant de quitter la fédération trois ans plus tard, en janvier 2014. Luis Ignascio Urive Alvirde est le fils de Manuel Almanza, qui luttait sous le nom de ring Dr Karontes, ce qui fait de lui un catcheur de deuxième génération. Il est également le frère des catcheurs Astro Boy, Astro Boy II et Argenis, et le neveu de son entraîneur Tony Salazar. | ||

Juan de Yepes Álvarez (en religion Jean de la Croix ou Juan de la Cruz), né à Fontiveros (Espagne) le et mort au couvent d'Úbeda le , est un prêtre carme, saint mystique espagnol, souvent appelé le réformateur et « Saint du Carmel ». Ses écrits mystiques, toujours populaires, font qu'il fut déclaré Docteur de l'Église en 1926. Liturgiquement il est commémoré le 14 décembre. Né dans une famille aristocratique d'Espagne, il devient carme après ses études alors qu'il songeait à se faire ermite chez les chartreux. Thérèse d'Avila, réformatrice de l'ordre du Carmel, lui demande de prendre en charge l'ordre masculin du carmel. Il accepte et fonde l'ordre des Carmes déchaux. Il accompagne spirituellement les sœurs du Carmel, avant d'être enfermé par les autorités de l'Ordre qui refusent sa réforme. Jean de la Croix fait alors l'expérience mystique qu'il appelle La Nuit obscure (Noche oscura). Il la décrit et développe tout au long de sa vie à travers des traités tels que La Montée du Carmel (Subida del Monte Carmelo), La Nuit obscure (Noche oscura), La Vive Flamme d'amour (Llama de amor viva), ou encore Le Cantique spirituel (Cántico espiritual). Il cherche à y témoigner du chemin des âmes vers Dieu. Après avoir été nommé prieur de divers couvents de carmes déchaussés, il finit par être mis au ban de sa communauté avant de mourir en décembre 1591. Après sa mort, il est très vite considéré comme un saint et comme l'un des plus grands mystiques espagnols, au même titre que Thérèse d'Avila. L'Église catholique le béatifie en 1675 puis le canonise en 1726. Il est fêté le 14 décembre. Les querelles sur l'illuminisme conduisent cependant à remettre ses écrits en cause, mais la religieuse carmélite française Thérèse de Lisieux contribue fortement à promouvoir l'importance de sa doctrine. Il est proclamé « docteur de l'Église » entre les deux guerres mondiales, le . Il est reconnu comme l'un des plus grands poètes du Siècle d'or espagnol. Il est depuis 1952 le saint patron des poètes espagnols. Certains philosophes s'appuient sur ses écrits pour conceptualiser le détachement. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Saintes (prononcer [sɛ̃t]) est une commune française du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Par sa population, Saintes est la deuxième ville de la Charente-Maritime, comptant 26 401 habitants en 2007 appelés Saintais. Saintes est au cœur de la deuxième aire urbaine du département, estimée en 2007 à 55 834 habitants. Arrosée par la Charente où la cité se développa primitivement sur la rive gauche du fleuve, elle devient capitale de la province de Saintonge jusque sous l'Ancien Régime avant d'être désignée préfecture du département de la Charente-Inférieure lors de la réorganisation territoriale de 1790. Finalement supplantée par La Rochelle en 1810, elle est reléguée au rang de sous-préfecture du département mais conserve par compensation son rôle de chef-lieu judiciaire départemental. De plus, la ville voit croître son influence économique dans le dernier tiers du XIXe siècle lorsqu'elle est choisie comme siège du VIIIe arrondissement des chemins de fer de l'État... | ||

|

La ligne 10 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Son parcours traverse d'est en ouest les quartiers situés sur la rive gauche de la Seine dans la moitié sud de Paris, ainsi que le quartier d'Auteuil et la ville de Boulogne-Billancourt, reliant les stations Gare d'Austerlitz à Boulogne - Pont de Saint-Cloud. La ligne 10, dont le parcours est entièrement souterrain, est longue de 11,7 kilomètres et comporte vingt-trois stations. C'est la moins fréquentée du réseau, mises à part les deux courtes lignes de rabattement, les 3bis et 7 bis. On y a expérimenté un matériel roulant original de type articulé, le MA 51, qui a de nos jours été remplacé par des rames à roulement fer plus classiques de type MF 67. Son histoire est liée à celle des lignes 7, 8 et 13. Une partie de la section d'origine a été reprise par la ligne 13 ; elle a utilisé une partie de la ligne 7 pendant plus d'un an et enfin elle a repris le tronçon occidental de la ligne 8 quand celle-ci a changé de terminus pour Balard. Elle est l'une des lignes du métro de Paris dont le tracé a le plus évolué au cours de son histoire. Les parois des tunnels de cette ligne ont la particularité d'être peintes en blanc, ce qui lui confère une luminosité que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur le réseau. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Walt Disney est connu comme producteur, directeur, scénariste, doubleur et animateur américain de film d'animation. Il fonde dès 1923 la société Walt Disney Company et devient petit à petit l'un des producteurs de dessins animés les plus célèbres au monde. Il propulse l'animation au premier plan du cinéma en lançant le premier long métrage d'animation à la fois sonore et en couleurs : Blanche-Neige et les Sept Nains (1937). Entrepreneur de génie, il édifie le parc à thèmes Disneyland autour de ses productions cinématographiques. Walt Disney et sa société ont créé un bon nombre des personnages animés les plus connus au monde, dont l'un est considéré par beaucoup de biographes comme son alter ego, Mickey Mouse. Énormément récompensé pour la diversité de son œuvre avec une Médaille d'or du Congrès, une Légion d'honneur, ou plusieurs Oscars dont l'Oscar d'honneur, on retrouve aussi son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

| ||

Le Stade de Wimbledon est un film français réalisé par Mathieu Amalric, présenté en lors du festival du film de Locarno, et dont la sortie généralisée a lieu le en France. Second long-métrage du réalisateur, il s'agit d'une fidèle adaptation du roman homonyme de l'écrivain italien Daniele Del Giudice, publié en 1983, qui, contrairement à ce que son titre suggère, est l'histoire d'une quête personnelle et littéraire dans la ville frontalière de Trieste en Italie. Le film est principalement interprété par l'actrice Jeanne Balibar, qui en est également la narratrice. Bien reçue par la critique, cette œuvre, à l'esthétique et au rythme très particuliers, permet à Mathieu Amalric d'être également considéré par la profession et par le public comme un réalisateur à part entière du cinéma d'auteur français, et non pas uniquement comme l'un de ses principaux acteurs. La sélection du film dans la liste finale des neuf films retenus en 2002 pour le prix Louis-Delluc constitue l'un des éléments de cette reconnaissance. |

Henri Storck est un cinéaste et documentariste belge né à Ostende le et décédé à Uccle (Bruxelles) le . Auteur de plus de soixante films, célèbre pour des courts-métrages comme Misère au Borinage, son nom reste associé durablement à l’école documentaire belge, un peu à la manière d’un John Grierson dans le cas du mouvement britannique. Henri Storck commence par tourner des essais documentaires d'avant-garde sur sa ville natale puis, il expérimente le found footage et réalise quelques films militants. À la Libération, il devient en Belgique un cinéaste au statut quasi officiel, le Père du documentaire belge. Il a inspiré de nombreux cinéastes belges et les frères Dardenne, recevant la palme d'or pour Rosetta, lui ont rendu hommage. | ||

Iolanda Gigliotti, dite Dalida, est une chanteuse et actrice française d'origine italienne, née le au Caire (Égypte) et morte le à Paris. Issue d'une famille calabraise installée en Égypte, elle est élue Miss Égypte en 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de , elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Le Temps des Fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai et Bésame mucho. Souffrant d’une dépression — en raison notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort lui façonnent une image d’icône au destin tragique. |

Phyllobates terribilis est une espèce d'amphibiens de la famille des Dendrobatidae, endémique de la côte pacifique de la Colombie. Cet anoure est assez semblable à certaines autres espèces du même genre, en particulier à Phyllobates bicolor. En français, elle est appelée kokoï de Colombie ou phyllobate terrible. Phyllobates terribilis est l'une des plus grandes espèces de Dendrobatidae, atteignant 47 mm de moyenne pour les femelles. Elle se rencontre dans les forêts tropicales humides du département de Cauca, à une altitude comprise entre 100 et 200 m, où la température est d'au moins 25 °C et l'humidité relative élevée. À l'état sauvage, Phyllobates terribilis est un animal sociable, vivant en groupes comprenant jusqu'à six individus ; cependant, cette grenouille peut former des groupes plus importants en captivité. En raison de sa petite taille et de ses couleurs brillantes, cet amphibien est souvent considéré comme inoffensif alors que les spécimens sauvages sont mortellement toxiques, car ils stockent dans les glandes de leur peau de la batrachotoxine. Ainsi, un contact direct avec une grenouille sauvage peut suffire, pour un humain, à causer une sensation de brûlure qui dure plusieurs heures. Son aire de répartition ne cesse d'être en recul, notamment en raison de l'impact des activités de l'Homme sur son habitat naturel et l'Union internationale pour la conservation de la nature la considère comme « espèce en danger ». | ||

Stephen « Steve » Gregory Yzerman, né le à Cranbrook en Colombie-Britannique, est un ancien joueur canadien de hockey sur glace. Il a joué toute sa carrière professionnelle dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings de Détroit entre 1983 et 2006. Sa fin de carrière a été parsemée de nombreux problèmes de santé, notamment au genou, le poussant à arrêter en 2006. Depuis le , il est directeur général de l'équipe du Canada en remplacement de Wayne Gretzky. Surnommé « Le Capitaine » du fait de sa fidélité aux Wings, il en est capitaine pendant 20 ans. Il est souvent récompensé par des titres individuels et collectifs et il est considéré comme l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire du hockey. Il fait partie du cercle des joueurs avec plus de 600 buts, ainsi que de celui de ceux avec plus de 1 700 points et figure aux sommets des classements des meneurs de la Ligue nationale de hockey. Depuis 2006, il est vice-président des Red Wings de Détroit. Avec l'équipe nationale du Canada, il participe à deux phases finales olympiques en 1998 à Nagano et en 2002 à Salt Lake City où il remportera son seul titre olympique. Il a aussi représenté le Canada dans le championnat du monde junior, plusieurs coupes Canada et lors de la Coupe du monde de hockey de 1996. |

Uni Coopération financière est la marque de commerce des Caisses populaires acadiennes, un regroupement de caisses populaires néo-brunswickoises (Canada), présent principalement en région acadienne et dont le siège social est situé à Caraquet. Le mouvement est fondé le suite à la séparation de la New Brunswick Credit Union League en deux groupes distincts, qui elle-même découle de la popularité du mouvement d’Antigonish, initié en Nouvelle-Écosse en 1930. Le succès du mouvement s’expliquerait par la situation économique catastrophique durant la Grande Dépression, la situation minoritaire des Acadiens et l’implication de ses promoteurs, notamment Livain Chiasson, ainsi que Martin J. Légère, son premier président. Quoi qu’il en soit, la croissance soutenue du mouvement, qui a su s’adapter à l’évolution du marché et des technologies, en fait, désormais, la principale institution financière et l’un des principaux employeurs du Nouveau-Brunswick, tout en permettant à la population de s’impliquer dans le développement de son économie. Son président actuel est Camille Thériault… | ||

Cigogné (prononcé [sigɔɲe]) est une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire et dans la région historique de Touraine. Le plateau qui compose la presque totalité de son territoire communal est inscrit dans la petite région fertile de la Champeigne tourangelle ; ce n'est donc pas par hasard que dès l'Âge du bronze, des peuplements, certainement agriculteurs, se sont installés sur ce plateau. L'évêque de Tours Théotolon est un personnage clé dans l'histoire de Cigogné : c'est lui qui fonde la paroisse vers le milieu du Xe siècle pour assurer des revenus fonciers à une abbaye de sa ville, qu'il voulait restaurer. C'est surtout au Moyen Âge que l'histoire de Cigogné est la plus documentée, le fief de Cigogné étant alors une possession des comtes d'Anjou. En 2011, Cigogné, avec ses 355 habitants, reste une commune rurale : l'agriculture, à forte dominante céréalière, garde une place non négligeable dans son économie, même si le nombre des exploitations a diminué. Le territoire de Cigogné ne représente pas un bassin d'emploi important et si la commune, après avoir connu l'exode rural comme beaucoup d'autres, se repeuple depuis le début des années 1980, c'est surtout pour accueillir de nouveaux habitants qui travaillent à l'extérieur, dans un rayon de 20 à 35 kilomètres mais qui contribuent au rajeunissement de la population. Cigogné arrive également à concilier la présence, sur son sol, d'un établissement classé Seveso avec l'existence d'un site du réseau Natura 2000 qui occupe la presque totalité de son territoire. |

Le parc national de Yosemite se situe dans les montagnes de la Sierra Nevada, dans l'est de la Californie, aux États-Unis. Avec une superficie totale de 3 079 km2, il est le troisième plus grand parc de Californie. Classé parc national en 1890, le Yosemite est le deuxième plus ancien de l’histoire américaine, après celui de Yellowstone. Plus de 3,5 millions de touristes le fréquentent chaque année, ce qui en fait, avec le Grand Canyon et les Great Smoky Mountains, l’un des sites naturels les plus visités du pays. Ses chutes d’eau et ses dômes granitiques spectaculaires attirent chaque année des milliers de randonneurs et de grimpeurs venant du monde entier. Le Yosemite est un parc de haute montagne dont la diversité naturelle et paysagère a été reconnue patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 1984. Mais l’intense fréquentation touristique, au printemps et en été, pose des problèmes environnementaux dans la vallée de Yosemite. | ||

|

Laurent Pokou, de son nom complet Laurent N'Dri Pokou, est un joueur et un entraîneur ivoirien de football, né le à Abidjan, dans la commune de Treichville, et mort le dans la même ville. Il évolue au poste d'attaquant du milieu des années 1960 au tout début des années 1980, avant d'exercer comme entraîneur jusqu'en 1988. Il se fait connaître nationalement alors qu'il joue avec l'USFRAN Bouaké puis l'ASEC Abidjan, club avec lequel il obtient la plupart des titres figurant à son palmarès. Avant-centre titulaire de l'équipe de Côte d'Ivoire, il obtient une reconnaissance internationale en obtenant le titre de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations en 1968 et 1970. Son record de quatorze buts, marqués lors de ces deux éditions de la compétition, n'est battu qu'en 2008, par Samuel Eto'o. Également retenu par les autorités ivoiriennes, il est longtemps réticent à quitter la Côte d'Ivoire pour devenir footballeur professionnel. Il est cependant encouragé à le faire par Pelé, et finit par rejoindre la France fin décembre 1973, via le Stade rennais, puis l'AS Nancy-Lorraine en 1977, où il côtoie Michel Platini. S'il marque les esprits durant son passage à Rennes, son parcours est toutefois ponctué de nombreuses blessures et par son échec sous le maillot nancéien. Vu par les médias et par ses pairs comme un joueur spectaculaire, rapide, dribbleur, et un buteur efficace, il monte par deux fois sur le podium du Ballon d'or africain, en 1970 et 1973. Parfois comparé à son contemporain Salif Keïta, et à son successeur en équipe de Côte d'Ivoire Didier Drogba, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football ivoirien et africain. | ||

La Bête du Gévaudan serait un animal à l'origine d'une série d'attaques contre des humains survenues entre le et le . Ces attaques, le plus souvent mortelles, entre 88 à 124 recensées selon les sources, eurent lieu principalement dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan (qui correspond globalement à l'actuel département de la Lozère). Quelques cas ont été signalés dans le sud de l'Auvergne, et dans le nord du Vivarais et du Rouergue. La « Bête du Gévaudan » dépassa rapidement le stade du fait divers, au point de mobiliser de nombreuses troupes royales et de donner naissance à toutes sortes de rumeurs, tant sur la nature de cette « bête » – vue tour à tour comme un loup, un animal exotique et même un loup-garou, voire un tueur en série à une époque plus récente — que sur les raisons qui la poussaient à s'attaquer aux populations — du châtiment divin à la théorie de l'animal dressé pour tuer. L'affaire ne fut jamais élucidée... |

Anne-Marie de Danemark (en danois : Anne Marie af Danmark ; en grec moderne : Άννα-Μαρία της Δανίας / Anna-María tis Danías), princesse de Danemark et, par son mariage, reine des Hellènes, est née le à Copenhague, au Danemark. Troisième fille du roi Frédéric IX de Danemark et épouse du roi Constantin II de Grèce, elle est reine des Hellènes de 1964 à 1973. Anne-Marie de Danemark grandit à Copenhague, au milieu d'une famille soudée et aimante. Formée à l'école Zahle et dans des internats suisses, elle étudie la puériculture avant d'épouser son cousin, le jeune roi Constantin II de Grèce, en 1964. Devenue reine des Hellènes à l'âge de dix-huit ans, elle prend la tête de différentes organisations de bienfaisance mais se révèle rapidement une souveraine timide et discrète. Tandis que la Grèce traverse une grave crise politique, due à la fois aux tensions entre son époux et le Premier ministre Geórgios Papandréou et à la crise chypriote, Anne-Marie se consacre à son foyer et donne le jour à la princesse Alexia (1965) et au diadoque Paul (1967). Le , une faction de l'armée organise un coup d'État et impose sa dictature à la Grèce. Pris au dépourvu, Constantin II reconnaît le nouveau régime mais organise un contre-coup d'État le . Sa tentative ayant échoué, il est chassé du pays avec le reste de la famille royale, sans que la république soit pour autant proclamée par les militaires. Réfugiée à Rome jusqu'en 1973, Anne-Marie reste officiellement reine des Hellènes durant cinq ans, ce qui lui vaut d'être invitée à de nombreux événements internationaux, mais ni elle ni son mari ne sont autorisés à rentrer dans leur pays. C'est d'ailleurs en exil que naissent leurs trois derniers enfants : Nikólaos (1969), Théodora (1983) et Phílippos (1986). Le début des années 1970 est une période difficile pour Anne-Marie. Son couple se distend et elle envisage un moment le divorce. La proclamation de la république en Grèce (1973) et le maintien des mesures d'exil par les nouvelles autorités démocrates (1974) mettent un terme aux espoirs de restauration. Par la suite, les relations de l'ancien couple royal avec sa patrie restent compliquées. L'ex-roi des Hellènes et sa parentèle sont autorisés à rentrer en Grèce le temps d'une journée en février 1981 puis plus longuement à l'été 1993, mais ce second séjour provoque de vives tensions avec les autorités républicaines. En 1994, le gouvernement confisque les biens de l'ex-dynastie et lui retire, en même temps, la nationalité grecque. Constantin II se lance alors dans une bataille juridique qui va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Avec les indemnités obtenues, l'ex-roi crée la fondation Anne-Marie en l'honneur de son épouse (2003). Un an plus tard, Constantin et Anne-Marie sont officiellement autorisés à rentrer dans leur pays et s'installent définitivement à Porto Heli en 2013. Depuis lors, le couple mène une vie relativement discrète en Grèce et Anne-Marie y soutient différentes activités caritatives. | ||

Michael Joseph Jackson ( à Gary, Indiana - à Los Angeles, Californie) est un chanteur, acteur-compositeur et danseur-chorégraphe américain surnommé « The King of Pop » (en français « Le Roi de la Pop »). Vedette dès son plus jeune âge avec les Jackson Five et icône planétaire depuis les années 1980, il a battu tous les records de l'industrie musicale et détient, encore à ce jour, celui de l'album le plus vendu au monde avec Thriller (1982), dont plus de 104 millions d'exemplaires ont été écoulés. Malgré les controverses, Michael Jackson demeure une des figures majeures de la musique Pop / Rock des cent dernières années, et est cité dans le Guinness Book comme l'homme le plus connu de tous les temps. Il est aussi l'artiste le plus récompensé de l'histoire de la musique. En l'an 2000, il est nommé Artiste du Millénaire aux World Music Awards. Il décède deux semaines avant son retour sur scène prévu pour juillet 2009. Le , après des funérailles privées, un hommage lui est rendu au Staples Center de Los Angeles, retransmis gratuitement en Mondovision. Lire l'article |

Allosaurus, également francisé allosaure, est un genre fossile de grands dinosaures théropodes ayant vécu durant les étages Kimméridgien et Tithonien du Jurassique supérieur, il y a entre 155 et 145 millions d’années, dans ce qui sont actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe. Le nom générique du taxon signifie littéralement « lézard différent », faisant allusion à ses vertèbres concaves uniques observées au moment de sa découverte. Les premiers restes fossiles pouvant être définitivement attribués à ce genre sont décrits en 1877 par le paléontologue américain Othniel Charles Marsh. Le genre a une taxonomie très complexe et comprend au moins trois espèces valides, dont la plus connue est A. fragilis. La majeure partie des restes d’Allosaurus proviennent de la formation de Morrison en Amérique du Nord, avec du matériel également connu de la formation de Lourinhã au Portugal. Pendant plus de la moitié du , l'animal était connu sous le nom d’Antrodemus, mais une étude des restes abondants de la carrière de dinosaures de Cleveland-Lloyd remet le nom d’Allosaurus au premier plan. Figurant parmi les premiers dinosaures théropodes bien connus, ce dernier attire l'attention en dehors des cercles paléontologiques. Allosaurus figure parmi les plus grands prédateurs bipèdes de son temps. Son crâne est léger, robuste et équipé de dizaines de dents acérées et dentelées. L'animal mesure en moyenne 8,5 m de long chez A. fragilis, les plus gros spécimens étant estimés à 9,7 m de long. Par rapport à ses pattes larges et puissantes, ses mains à trois doigts sont petites et son corps est équilibré par une longue queue musclée. C'est le genre type de la famille des Allosauridae, des dinosaures théropodes appartenant au groupe des carnosauriens. Étant le grand prédateur le plus abondant de la formation de Morrison, Allosaurus se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire et se nourrissait probablement de grands dinosaures herbivores contemporains, avec la possibilité de chasser d'autres prédateurs. Les proies potentielles incluent les ornithopodes, les stégosauridés et les sauropodes. Certains paléontologues interprètent Allosaurus comme ayant eu un comportement social coopératif et chassant en meute, tandis que d'autres pensent que les individus peuvent avoir été agressifs les uns envers les autres et que les congrégations de ce genre sont le résultat d'individus solitaires se nourrissant des mêmes carcasses. | ||

Merlin l'Enchanteur (The Sword in the Stone) est le 22e long-métrage d'animation et le 18e « classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1963, il est adapté du livre de Terence Hanbury White L'Épée dans la pierre (1938) et s'inspire librement du magicien Merlin, célèbre personnage de la légende arthurienne. Le film reprend des thèmes habituels de Disney, le monde médiéval et la magie, mais pour de nombreux auteurs cette adaptation d'une légende ne possède pas les qualités d'un « classique de Disney ». La genèse du film doit essentiellement à l'obstination d'un homme, le scénariste Bill Peet qui développe seul la majeure partie de la trame du film, histoire et personnages compris. Mais la production de l'œuvre se fait à une période où le studio et la société Disney se consacrent à d'autres sujets, les films en prise de vue réelle, la télévision ou les parcs à thèmes. Les longs métrages d'animation sont relégués au second plan aussi pour des raisons budgétaires. Les critiques attribuent les raisons de l'échec de Merlin l'Enchanteur aussi bien au sujet du film en lui-même, au scénariste et à son adaptation de l'histoire de White, au réalisateur Wolfgang Reitherman ayant un style inapproprié, ainsi qu'aux acteurs ayant prêté leur voix. Mais la plupart reconnaissent la qualité artistique du film avec par exemple un duel final de magiciens qui voit s'opposer Merlin et Madame Mim dans une succession de métamorphoses. En résumé, Merlin l'Enchanteur possède une animation de qualité mais n'a pas marqué le public. |

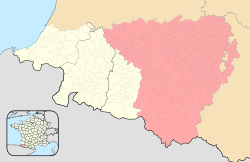

Les institutions du Pays basque français avant 1789 résultent grandement — dans ce territoire constituant aujourd'hui une partie du département français des Pyrénées-Atlantiques et situé à la frontière avec l’Espagne — d’une structure sociale établie autour de la maison basque (l’etxe), et de son mode de transmission intergénérationnelle, ainsi que de la gestion des terres communes. Cela se traduit par la jouissance partagée d’une propriété indivise. Cette gestion commune des Basques est considérée être à l’origine des assemblées paroissiales, qui forment le socle des institutions délibératives du Pays basque. Au Ier millénaire de notre ère, et sous l'influence romaine, la région aujourd'hui occupée par le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule, connaît une première évolution organisationnelle tendant vers plus de démocratie. Les trois provinces traversent l’époque féodale avec des fortunes diverses, au gré des dynasties, navarraise, française ou anglaise, qui les gouvernent. Elles connaissent un nivellement social de plus en plus marqué depuis cette période, malgré des tentatives soit centralisatrices, soit de caste, destinées à introduire en force le pouvoir royal ou personnel de quelques élites. Certains modes de gestions territoriaux existant encore aujourd’hui trouvent leur origine à cette époque, comme les kayolars de Soule. Chacune de ces provinces jouit, durant l’Ancien Régime, d’un système administratif, politique et financier qui donne une large place aux assemblées paroissiales. La plus originale de ces assemblées, du fait de l’exclusion de la noblesse et du clergé des organes de décision, est le Biltzar du Labourd, par comparaison à la Cour d'ordre souletine et aux États généraux de Basse-Navarre. Les institutions des trois provinces parviennent, à des degrés divers, à sauvegarder une partie de leurs privilèges jusqu'à la Révolution ; ceux-ci ont été régulièrement renouvelés par lettres patentes des différents suzerains, pour tenir compte de la pauvreté économique de la région, des dévastations militaires liées aux incursions espagnoles répétées, de l'entretien d'une milice locale importante et de la loyauté affirmée des populations civiles à la Couronne régnante par leur mobilisation armée dans la défense des frontières. Jusqu'au bout, la Basse-Navarre conserve et défend un statut particulier de royaume frontalier, reconnu à l'aube de chaque nouveau règne, par un serment respectueux et protecteur du nouveau suzerain français. Malgré une forte opposition, unanimement partagée par les trois corps que sont la noblesse, le clergé et le tiers, les institutions locales des trois provinces sont définitivement remplacées par les règles issues de la nuit du 4 août 1789 ; l'abolition des privilèges et la mise en place du département des Basses-Pyrénées, qui regroupe le Béarn, la Soule, la Basse-Navarre, le Labourd et Bayonne, mettent un point final aux particularités institutionnelles et aux privilèges locaux qui ont traversé près de dix-huit siècles. | ||

L’économie de la culture contemporaine prend le plus souvent comme point de départ l’ouvrage fondateur de Baumol et Bowen sur le spectacle vivant, selon lequel la réflexion sur l’art entre dans l’histoire de la pensée économique dès la naissance de l’économie moderne, soit au XVIIe siècle. Jusqu’à cette époque, les arts avaient une image ambivalente. Ils faisaient en effet l’objet d’une condamnation morale en tant qu’activité dispendieuse offrant peu de bénéfice à la société et liée aux péchés d’orgueil et de paresse. Si on leur trouvait quelque mérite, c’était dans leur valeur éducative, ou dans leur capacité à éviter aux riches de gaspiller leurs ressources dans des activités encore plus néfastes. Au XVIIIe siècle, Hume et Turgot contribuent à donner une image plus positive des activités culturelles, les présentant comme d’utiles incitations à l’enrichissement, et donc à la croissance économique. De son côté, Adam Smith relève les particularités de l’offre et de la demande de biens culturels qui formeront une partie du socle du programme de recherche de l’économie de la culture… |

John Michael Wright, né en mai 1617 et mort en juillet 1694, est un peintre portraitiste baroque écossais qui étudie à Édimbourg sous la direction de George Jamesone. Il acquiert ensuite une solide réputation d'artiste et de savant lors d'un long séjour à Rome où il est admis à l’Accademia di San Luca et fréquente les plus éminents artistes de sa génération. Wright est engagé, en 1655, par l'archiduc Léopold-Guillaume de Habsbourg, gouverneur des Pays-Bas espagnols, afin d'acquérir pour son compte des œuvres d'art en Grande-Bretagne. Il s'établit alors en Angleterre, dès 1656, et devient peintre de la cour avant et après la Restauration anglaise. Converti au catholicisme, il est l'un des favoris de la cour des Stuart, travaillant pour Charles II et Jacques II, il est le témoin des nombreuses manœuvres politiques de l'époque. Lors des dernières années du règne des Stuart, il retourne à Rome dans le cadre d'une ambassade auprès du pape Innocent XI... | ||

Le projet Gutenberg est une bibliothèque de versions électroniques libres (parfois appelés e-texts) de livres physiquement existants. Les textes fournis sont essentiellement du domaine public, soit parce qu'ils n'ont jamais été sujets à des droits d'auteur soit parce que ces derniers sont expirés. Il y a également quelques textes toujours sous droit d'auteur, mais malgré tout rendus disponibles pour le projet avec la permission de l'auteur. Le projet fut lancé par Michael Hart en 1971 et nommé en hommage à l'imprimeur allemand du XVe siècle Johannes Gutenberg. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

Le Dartmouth College est une université privée du nord-est des États-Unis, située dans la ville de Hanover, dans l'État du New Hampshire. Elle fait partie de la prestigieuse Ivy League et constitue l'une des neufs universités coloniales fondées avant la Révolution américaine. Elle est l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur américain et la plus petite de l'Ivy League avec 5 744 étudiants. Créé en 1769 par Eleazar Wheelock, avec des fonds levés partiellement par les efforts d'un prêcheur appelé Samson Occom (1723-1792), le Dartmouth College fonctionne aujourd'hui avec un budget annuel de 629,4 millions de dollars et une dotation (endowment) de 3,7 milliards de dollars en 2007. Trois écoles spécialisées se trouvent sur son campus : une école de médecine, d'ingénierie et de commerce. | ||

La papyrologie (du grec ancien : πάπυρος / pápyros, « papyrus », et λόγος / lógos, « parole, discours, sujet d'entretien ») est la branche des études classiques qui déchiffre les documents grecs et latins provenant de divers sites de l’Égypte et surtout en exploite les données (papyri et ostraca). Par extension, elle étudie aussi l'étude de bien d'autres supports d'écriture, à l'exclusion de la gravure sur pierre (voir l'article épigraphie) et noue des liens étroits avec l'étude des codex (codicologie), de même que les écritures subsistantes d'autres régions du monde (surtout le Levant, la Grèce avec, par exemple, le Papyrus de Derveni et l'Italie avec les riches collections de Papyrus littéraires d'Herculanum). Cette discipline historique apparaît principalement comme l’étude d’une société de notables grecs ou hellénisés dans un milieu oriental bien spécifique, le monde égyptien tardif avec ses vieilles traditions sociales et religieuses. Toutefois, les limites de son domaine d'étude évoluent considérablement depuis la dernière génération du XXe siècle et, elles doivent faire l'objet ci-dessous d'un développement spécifique.

Le Livre des morts des Anciens Égyptiens a pour véritable titre, à l'époque de l'Égypte antique, Livre pour Sortir au Jour. Le « jour » en question est celui des vivants, mais aussi de tout principe lumineux s'opposant aux ténèbres, à l'oubli, à l'anéantissement et à la mort. Dans cette perspective, le défunt Égyptien cherche à voyager dans la barque du dieu soleil Rê et à traverser le royaume d'Osiris (version nocturne du soleil diurne en cours de régénération). Il s'agit de rouleaux de papyrus, recouverts de formules funéraires, placés à proximité de la momie ou contre celle-ci, dans les bandelettes. Ces différents exemplaires du Livre des Morts ne sont pas tous identiques, car le bénéficiaire choisit les formules qui lui conviennent, probablement en fonction de ce qu'il peut s'offrir car ces manuscrits représentent un investissement non négligeable. Certains peuvent donc être courts, alors que d'autres reproduisent l'ensemble, ou presque, du corpus. En 1842, l'égyptologue allemand Karl Richard Lepsius appela Todtenbuch (Livre des Morts) un papyrus conservé au musée égyptologique de Turin et dont il a effectué une première traduction. Ce nom est ensuite resté bien que dans la littérature égyptologique moderne on rencontre souvent la juxtaposition des deux titres, à savoir « Livre des Morts-Sortir au Jour ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Un amplificateur électronique est un système électronique augmentant la tension et/ou l’intensité d’un signal électrique. L’énergie nécessaire à l’amplification est tirée de l’alimentation du système. Un amplificateur parfait ne déforme pas le signal d’entrée : sa sortie est une réplique exacte de l’entrée mais d’amplitude majorée. Les amplificateurs électroniques sont utilisés dans quasiment tous les circuits électroniques : ils permettent d’élever un signal électrique, comme la sortie d’un capteur, vers un niveau de tension exploitable par le reste du système. Ils permettent aussi d’augmenter la puissance maximale disponible que peut fournir un système afin d’alimenter une charge comme une antenne ou une enceinte. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

La Bentley 6½ Litre ou Bentley 6,5 Litre est une automobile sportive de luxe de la seconde moitié des années 1920, développée par le constructeur automobile britannique Bentley. Destinée à concourir en compétition, elle doit d’une certaine manière assurer la relève de la Bentley 3 Litre, la première automobile du constructeur, dont le palmarès sportif compte, en 1926, une victoire aux 24 Heures du Mans. Créée en 1923 et se déroulant sur le circuit de la Sarthe, cette course d’endurance de 24 heures séduit rapidement de nombreux pilotes et écuries, dont Bentley, qui y engage officiellement plusieurs automobiles dès 1925. Cependant, la concurrence se fait de plus en plus vive, les performances et les vitesses de pointe des automobiles de course ne cessant d’augmenter. Pour préserver sa compétitivité, Bentley développe son premier moteur 6 cylindres en ligne d’une cylindrée de 6,6 litres, capable de délivrer une puissance de 147 ch. Pour autant, la 6½ Litre ne connaîtra que des déboires, mettant Bentley dans une situation difficile. En 1928, Bentley entame la production d’une déclinaison plus performante de la 6½ Litre, grâce notamment à l’ajout d’un second carburateur. Connue sous le nom de Bentley Speed Six, cette version améliorée redore le blason de la 6½ Litre, en signant deux victoires consécutives aux 24 Heures du Mans 1929 et 1930 – succédant ainsi dignement à la 3 Litre et à la 4½ Litre, qui ont respectivement remporté les trophées de 1927 et de 1928 –, faisant d’elle l’une des plus fameuses automobiles du début du XXe siècle et de Bentley, l’un des constructeurs automobiles les plus célèbres. |

La machine à vapeur est une invention dont les évolutions les plus significatives datent du XVIIIe siècle. C'est un moteur thermique à combustion externe, il transforme l'énergie thermique que possède la vapeur d'eau fournie, par une ou des chaudières, en énergie mécanique. Comme première source d'énergie d'origine mécanique constructible et maitrisable par l'Homme (contrairement à l'énergie de l'eau, des marées et du vent, qui nécessite des sites spéciaux, que l'on ne peut actionner facilement à la demande), elle a eu une importance majeure, lors de la Révolution industrielle. Mais au XXe siècle, elle a été supplantée par la turbine, le moteur électrique et le moteur à combustion interne. Lire l'article | ||

Le Maître du Cardinal de Bourbon désigne par convention un enlumineur actif en France entre 1470 et 1500. Ce maître anonyme doit son nom à un manuscrit évoquant la vie et les miracles de saint Louis enluminé à l'attention de Charles II de Bourbon, cardinal et archevêque de Lyon. Sa carrière reste très mal connue et repose en grande partie sur des hypothèses. D'origine flamande, il est formé dans l'orbite du groupe du Maître de Marguerite d'York dans la région de Bruges. Peut-être passé par Rouen dans les années 1470, il est installé à Paris à partir des années 1480, où il enlumine un grand nombre de manuscrits destinés à des proches du roi Louis XI. Il a été proposé de l'identifier à Guérard Louf, peintre et sculpteur d'Utrecht installé à Rouen, mais cette identification a depuis été remise en cause. Son style est marqué par des encadrements de miniatures imitant l'architecture gothique, des personnages au physique marqué et au visage expressif, le goût des détails notamment vestimentaires et un souci de réalisme parfois sanglant, typique de l'enluminure flamande de son époque. Il utilise d'autre part des mises en scène complexes mêlant plusieurs perspectives dans une même image et compartimentant les miniatures, le tout mis en valeur par des couleurs chatoyantes. Ainsi, son style s'inspire à la fois de l'enluminure des Pays-Bas et de celle de Paris. Toutefois, il se montre original dans ses ouvrages majeurs, tels La vie de saint Louis ou la chronique du siège de Rhodes dans lesquels il développe des cycles iconographiques qui lui sont propres. Au total, seize livres d'heures et dix autres manuscrits lui sont attribués entièrement ou partiellement. Il pourrait aussi avoir réalisé des modèles pour des gravures, de la peinture sur panneau et des peintures murales mais sans qu'aucune œuvre ne soit attestée de sa main. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

L’histoire de l'Épire du Nord de 1913 à 1921 est marquée par la volonté d'énosis, autrement dit de réunion à l’État national grec, de la minorité grecque présente dans cette région du Sud de l'Albanie et par le désir irrédentiste du royaume hellène de l'annexer. Pendant la Première Guerre balkanique, l’Épire du Nord, qui abrite une importante communauté orthodoxe de langues hellène et/ou albanaise, est occupée en même temps que l'Épire du Sud par l’armée grecque, victorieuse sur les Ottomans. Athènes souhaite annexer ces territoires. Cependant, l’Italie et l’Autriche-Hongrie s’y opposent et le traité de Florence de 1913 confie l'Épire du Nord à la toute nouvelle principauté d’Albanie, de population majoritairement musulmane. L’armée grecque évacue donc la région mais les Épirotes chrétiens rejettent la décision internationale et décident de former, avec le soutien tacite de la Grèce, un gouvernement autonome à Argyrokastro (Gjirokastre). Face à l’instabilité de l’Albanie, l’autonomie de l’Épire du Nord est finalement confirmée par les grandes puissances par la signature du protocole de Corfou du 17 mai 1914. L’accord reconnaît en effet les spécificités des Épirotes et leur droit d’avoir leur propre administration et leur propre gouvernement sous la souveraineté nominale de l’Albanie. Malgré tout, l’accord n’est jamais réellement mis en œuvre parce que le gouvernement albanais s’effondre en août et que le prince Guillaume de Wied, élu souverain du pays en février, retourne en Allemagne en septembre. Peu après l’éclatement de la Première Guerre mondiale, en octobre 1914, le royaume de Grèce réoccupe donc la région. Cependant, l’attitude ambiguë d’Athènes face aux puissances centrales durant la Grande guerre pousse la France et l’Italie à envahir à leur tour l’Épire en septembre 1916. À la fin du premier conflit mondial cependant, l'accord Tittoni-Venizélos prévoit le rattachement de la région à la Grèce. Le changement de gouvernement à Rome et les difficultés militaires de la Grèce face à la Turquie de Mustapha Kemal profitent toutefois à l’Albanie, qui reçoit finalement la région le 9 novembre 1920. | ||

|