Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le Zero d'Akutan (Akutan Zero, Koga's Zero ou Aleutian Zero) est un avion de chasse Mitsubishi A6M dit « Zero » (type 0 modèle 21) japonais qui s'est écrasé sur l'île Akutan pendant la Seconde Guerre mondiale. Tadayoshi Koga, le pilote, est mort dans l'accident. Capturé quasiment intact par les Américains en juillet 1942, l'appareil est réparé et devient le premier Zero en état de fonctionner acquis par les États-Unis pendant la guerre. Les tests en vol de l'avion, réalisés par des pilotes d'essai, fournissent des renseignements précieux : les stratèges américains sont ainsi en mesure d'élaborer des tactiques pour déjouer les attaques du Zero, alors avion de chasse principal de la marine impériale japonaise, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Le Zero d'Akutan est une prise de guerre inestimable pour les États-Unis, et probablement « l'une des plus grandes prises des Campagnes du Pacifique ». L'historien japonais Masatake Okumiya a ainsi affirmé que la chute de ce Zero aux mains des Américains avait été aussi grave que la « défaite du Japon lors de la bataille de Midway », et qu'elle « a beaucoup fait pour accélérer la défaite finale [du Japon] ». Le Zero d'Akutan est détruit dans un accident en 1945, mais certaines de ses pièces sont conservées dans des musées aux États-Unis. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Bulla Regia (arabe : بولا ريجيا) est un site antique situé dans le Nord-Ouest de la Tunisie, plus précisément au lieu-dit anciennement dénommé Hammam-Derradji — ce toponyme fixé par Charles Tissot n'étant plus usité depuis Gilbert Charles-Picard — à 5 kilomètres au nord de Jendouba. Autrefois placé sur la route reliant Carthage à Hippone, le site a fait l'objet de recherches archéologiques partielles, qui ont cependant permis de mettre en évidence l'ancienneté de l'occupation et de mettre au jour un élément caractéristique de l'architecture domestique à l'époque romaine : la construction d'un étage souterrain reprenant le plan des maisons, particularité posant problème en raison de l'absence d'utilisation de plans similaires dans d'autres régions chaudes de l'Empire romain. | ||

Steve McNair est un joueur américain de football américain, né le à Mount Olive et mort le à Nashville. Surnommé Air McNair, il évolue au poste de quarterback. Il totalise 31 304 yards et 74 touchdowns au cours de sa carrière en National Football League (NFL), gagnant le statut d'icône afro-américaine . Sélectionné en troisième position par les Oilers de Houston lors de la draft 1995, il joue onze saisons professionnelles pour la franchise qui est renommée Titans du Tennessee après son déménagement à Nashville en 1997. Il perd à un yard près le Super Bowl XXXIV contre les Rams de Saint-Louis. Désigné meilleur joueur de la saison 2003 avec Peyton Manning, McNair fait évoluer le style de jeu de son poste avec une mobilité disciplinée qui en font l'un des meilleurs quarterbacks des années 2000. Les nombreuses blessures subies au cours de sa carrière ne l'empêchent pas d'enchaîner les victoires pour les Titans. Réputé comme un joueur résistant à la douleur, cet athlète afro-américain donne un second souffle à sa carrière après un échange aux Ravens de Baltimore en 2006. Il y termine par une superbe saison 2006 avant d'être rattrapé par les blessures et l'âge qui l'obligent à prendre sa retraite sportive après la saison 2007. Il est abattu deux ans plus tard par sa maîtresse, Sahel Kazemi, qui tente de maquiller son acte en suicide, laissant quatre enfants.

|

Dans la mythologie nordique, Vidar (en vieux norrois : Víðarr) est le dieu Ase de la forêt, de la vengeance et du silence (il est surnommé l'« Ase silencieux »). Il est le fils d'Odin et de la géante Gríðr. Vidar est l'un des dieux les plus puissants après Thor. Bien qu'il soit discret dans les mythes, il tient un rôle capital le jour de la bataille prophétique du Ragnarök, où il venge la mort de son père Odin en transperçant de son épée le cœur du loup Fenrir ou en lui arrachant la mâchoire à l'aide de ses chaussures magiques. Il survit à cette fin du monde et, avec un nombre réduit d'autres dieux rescapés de la catastrophe, il participe au renouveau de l'Univers. Le rôle discret de Vidar dans les textes laisse peu de possibilités à l'étude de sa symbolique. Toutefois, des spécialistes ont rapproché son silence des abstinences rituelles connues dans diverses sociétés, surtout les abstinences liées aux actes de vengeance, qui trouvent un écho également chez un autre dieu nordique, Vali, auquel il est lié. Certains spécialistes ont vu en Vidar un rôle cosmique, ce qui a suscité des comparaisons avec d'autres personnages de mythologies indo-européennes. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

Le Racing Club de Strasbourg Alsace, couramment abrégé en RC Strasbourg, Racing ou RCS, est un club de football français fondé en 1906 sous le nom de FC Neudorf, du nom d'un quartier strasbourgeois. Il dispute ses premières compétitions officielles à partir de 1909 au sein de la fédération allemande, avant de prendre son nom actuel et de rejoindre les compétitions françaises en 1919. Le club emménage en 1914 au jardin Haemmerlé, une longue prairie sur laquelle est construit l'actuel stade de la Meinau à partir de 1921. Le club obtient le statut professionnel en 1933 et s’impose alors comme un des meilleurs clubs français. Après deux finales perdues en 1937 et 1947, le RC Strasbourg remporte une première Coupe de France en 1951. Dans les années 1960, il dispute ses premières compétitions continentales, où il élimine notamment l'AC Milan et le FC Barcelone. Il gagne ensuite une deuxième Coupe de France en 1966 avant d'obtenir le titre de champion de France en 1979. Depuis le milieu des années 1990, le palmarès est complété par une Coupe Intertoto (1995), deux Coupes de la Ligue (1997 et 2005) et une troisième Coupe de France (2001). Les bons résultats du Racing, club marqué par une identité régionale forte, sont néanmoins entrecoupés par des relégations en deuxième division et des changements fréquents au sein de l'encadrement du club, ce qui l'empêche régulièrement de s'inscrire dans la durée. Des résultats sportifs insuffisants entraînent le Racing en 2010 pour la première fois en National, championnat de troisième niveau. Un an plus tard, des problèmes financiers causent une rétrogradation administrative avec perte du statut professionnel et une liquidation judiciaire. Après cinq ans dans les championnats amateur, le RC Strasbourg retrouve le monde professionnel en 2016. |

Un paradis fiscal est un territoire où la fiscalité est peu importante. Ces territoires sont souvent utilisés par les entreprises pour échapper aux taxes et aux lois des pays où la fiscalité et la transparence financière sont très règlementées. La plupart des multinationales ont des succursales dans des paradis fiscaux. L’entreprise Parmalat y avait des avoirs, avant de faire faillite et de devenir le plus important scandale financier européeen. Lire l’article | ||

Les Yanomami sont un des peuples indigènes parmi les plus nombreux des forêts d’Amérique du Sud, à la fois au Brésil et au Venezuela. Ils constituent un ensemble linguistique et culturel divisé en quatre sous-groupes parlant des langues mutuellement intelligibles. Leur population est estimée à 27 000 personnes, dans laquelle les Yanomami occidentaux représentent près de 50 % de l’ethnie. Bien que chaque communauté se considère comme autonome sur les plans politique et économique, elles entretiennent un vaste réseau social qui émaille de part en part tout le territoire Yanomami...

|

L’économie des Iroquois, telle qu’elle est apparue aux premiers colons européens, reposait sur une organisation collective de la production qui combinait l’agriculture et des activités de type chasse et cueillette. Ce système économique était commun dans ses grands traits à toutes les tribus de la Confédération iroquoise – les Iroquois proprement dit – et plus largement à l’ensemble des peuples iroquoiens du nord - dont les mieux connus sont les Hurons – qui vivaient dans la région correspondant aujourd’hui à l’État de New York et à la zone des Grands Lacs. La Confédération iroquoise s’était constituée peu de temps avant la venue des Européens par le regroupement de cinq tribus, les Cinq-Nations (Sénécas, Cayugas, Onondaga, Oneidas et Mohawks), auxquelles une sixième (les Tuscaroras) s’adjoignit plus tard. Quant aux peuples hurons, bien qu’ennemis traditionnels des Iroquois, ils appartenaient à la même famille linguistique et pratiquaient une économie similaire. Ces peuples étaient avant tout agriculteurs et se nourrissaient des « trois sœurs » communément cultivées parmi les groupes amérindiens : le maïs, le haricot et la courge. Semi-sédentaires, ils complétaient leur alimentation par la pêche, au printemps, et la chasse, pour laquelle les hommes quittaient les villages de l’automne à l’hiver. Ils avaient élaboré des formes culturelles spécifiques, en rapport avec leur mode de vie. Au nombre de ces créations figuraient leurs conceptions de la nature et de la gestion de la propriété. Les Iroquois avaient développé une économie très différente du système occidental aujourd’hui dominant. Elle se caractérisait notamment par la propriété collective du sol, une division du travail selon le genre et un mode d’échange fondé principalement sur l’économie de don. Dans cette société relativement homogène, les conflits endémiques avec les nations voisines entretenaient un élément de différenciation interne par le flux de captifs qu’ils produisaient et dont le statut pouvait aller de l’esclavage à l’adoption… Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

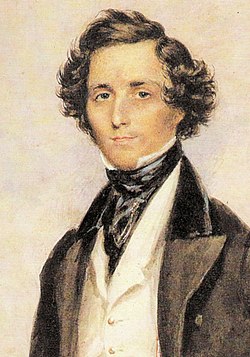

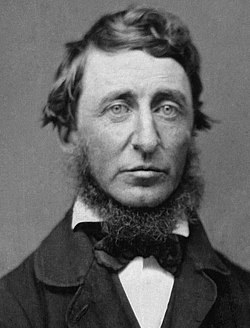

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

Ælfhelm est un noble anglais mort en 1006. Il est ealdorman de Northumbrie (en réalité, seulement de la région autour d'York) sous le règne d'Æthelred le Malavisé, de 994 au plus tôt jusqu'à sa mort. Issu d'une puissante famille de Mercie, Ælfhelm est principalement connu par les chartes sur lesquelles il a témoigné, ainsi que par le testament de son frère Wulfric Spot. Le chroniqueur du XIIe siècle Jean de Worcester rapporte qu'il est tué à l'instigation de l'ealdorman mercien Eadric Streona, apparemment avec l'assentiment du roi. Ses fils Wulfheah et Ufegeat subissent quant à eux le supplice de l'aveuglement. En revanche, sa fille Ælfgifu est épargnée. Elle devient quelques années plus tard l'épouse du futur roi de Danemark et d'Angleterre Knut le Grand. | ||

|

Minnie Mouse est un personnage de fiction de l’univers de Mickey Mouse créé en 1928 par Walt Disney. Comme Mickey, elle se présente sous l’aspect d’une souris anthropomorphe. Mickey et Minnie sont d’éternels amants. Ils ne se sont jamais mariés et n’ont jamais habité ensemble, que ce soit dans un dessin animé ou une bande dessinée. Minnie n’a jamais eu de série à son nom bien qu’elle apparaisse dans certaines histoires Mickey Mouse alors que Mickey, lui, n’y figure pas. Comme Mickey, Minnie s’est de plus en plus assagie au fil de ses apparitions. Dans Plane Crazy (1928), elle utilise ses sous-vêtements comme parachute alors qu’elle a montré l’exemple aux femmes américaines durant la Seconde Guerre mondiale pour la réutilisation des graisses culinaires afin de confectionner de munitions destinées aux soldats sur le front. |

Osamu Tezuka (手塚治虫, Tezuka Osamu), né le à Toyonaka, dans la préfecture d'Ōsaka, et mort le à Tokyo, est un mangaka et un animateur, character designer, producteur et scénariste d'anime, travaillant sous le pseudonyme homophone 治虫, dont la lecture osamu mushi rappelle le nom japonais d'un insecte : osamushi (筬虫). Au cours de sa carrière, il va adapter, réinventer et rendre hommage à des mythes cinématographiques et littéraires aussi divers que Pinocchio, Blanche Neige, Faust, les chroniques futuristes de Isaac Asimov ou encore Crime et Châtiment de Dostoïevski. Son œuvre adopte souvent des allures de méditation sur la nature et la destinée humaine. L’auteur y exprime le souci constant de véhiculer de mille façons différentes un message sous-tendu par quatre caractéristiques majeures : le respect de l'environnement naturel, le respect de la vie et de toutes les créatures vivantes, un profond scepticisme envers la science et la civilisation, et un solide engagement pour la paix et contre la guerre. Sa force de création est colossale : plus de 170 000 pages dessinées au cours de sa carrière. Il a signé environ 700 œuvres et réalisé environ 70 séries animées, téléfilms animés, longs et courts-métrages d'animation. Plus de 120 millions de mangas ont été vendus depuis sa disparition en 1989. Il fonde les studios Mushi Production puis Tezuka Productions. Les premières séries animées réalisées à un rythme soutenu y sont expérimentées et mises en images. De même, y sont conçues successivement la première série animée japonaise avec une diffusion hebdomadaire, Astro Boy en 1963, et la première série en couleurs, Le Roi Léo en 1965. Le prix Tezuka récompense deux fois par an depuis 1971 les talents d'un mangaka pour une œuvre dont le scénario est particulièrement intéressant. Le Prix culturel Osamu Tezuka désigne une récompense remise annuellement au Japon depuis 1997 à un mangaka par le journal japonais Asahi Shimbun. Lire l’article

| ||

Le football est un des vingt-deux sports officiels aux Jeux olympiques de 1908. La compétition se déroule par matchs à élimination directe (quarts de finale, demi-finales et finale) du 19 au . Tous les matchs sont joués à Londres au stade olympique, d’une capacité de 66 288 spectateurs, construit spécialement pour les Jeux. Le tournoi est organisé par le Comité olympique britannique (British Olympic Association) ainsi que par la Fédération anglaise de football (The Football Association). Cinquième édition d’une épreuve de football lors de Jeux olympiques, il ne s’agit cependant que de la troisième à être reconnue par le CIO. Cette épreuve, réservée pour la première fois aux équipes nationales, est de ce fait la première à être reconnue par la FIFA. Huit équipes sont initialement inscrites, mais avant même le début du tournoi, la crise bosniaque en réduit le nombre à six, les deux équipes de l’Empire austro-hongrois, la Hongrie et la Bohême, s’étant retirées. Durant la compétition, le Danois Sophus Nielsen inscrit dix buts dans un même match contre la France, la rencontre se terminant sur le score de dix-sept buts à un, la plus lourde défaite de l’équipe nationale française et la plus large victoire de celle du Danemark. La médaille d’or est remportée par la Grande-Bretagne, après une victoire en finale par deux buts à zéro, face aux Danois. Parmi les joueurs sélectionnés, se trouve le célèbre mathématicien danois Harald Bohr. |

L’équipe de France de rugby à XV en tournée en 1958 est la première équipe de rugby à XV représentant la France à se déplacer dans l’hémisphère Sud dans une nation du Commonwealth. Elle effectue une tournée en Afrique du Sud en 1958 et termine invaincue en test match avec une victoire et un match nul. Les Springboks — surnom de l’équipe d’Afrique du Sud — affrontent les Français dans une série historique pour les Bleus — surnom de l’équipe française — pourtant handicapés par plusieurs absences. Lors du premier test match, la sélection française obtient un match nul 3-3. La tournée est un succès complet car le , l’équipe de France remporte sa première victoire par 9-5 face aux Springboks lors du second test match à l’Ellis Park de Johannesburg, sous la conduite de Lucien Mias, le Docteur Pack. L’équipe de France démontre alors qu’elle peut rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Ces bons résultats préfigurent les succès à venir dans le Tournoi des cinq nations. | ||

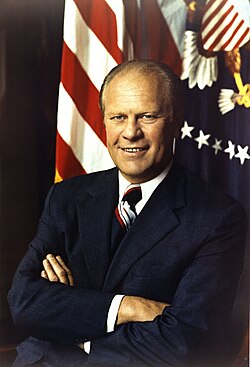

Gerald Rudolph Ford, Jr., né sous le nom de Leslie Lynch King, Jr. le à Omaha (Nebraska) et mort le à Rancho Mirage (Californie), est un homme d'État américain, 38e président des États-Unis du au . Avant d'accéder à la vice-présidence à la suite de la démission de Spiro Agnew, en décembre 1973, il occupa pendant vingt-cinq ans le siège de représentant du cinquième district du Michigan à la Chambre fédérale. Au cours de cette période, il assuma la charge de leader de l'opposition républicaine pendant huit ans. Son mandat présidentiel intérimaire suite à la démission de Richard Nixon fut marqué par la Guerre froide et les conséquences du premier choc pétrolier. Gerald Ford intervint moins que ses prédécesseurs dans les affaires du Viêt Nam et signa les accords d'Helsinki, en 1975, qui favorisèrent la détente avec l'URSS. Dans le domaine de la politique intérieure, il prit la décision controversée d'accorder la grâce présidentielle à Richard Nixon après le scandale du Watergate. Durant son mandat, le Congrès prit une importance croissante dans les affaires internationales, alors que le rôle du président s'amoindrit. Enfin, sur le plan économique, il dut faire face à la récession et à l'inflation... |

Lech Wałęsa ⓘ /'lɛx va'wɛ̃ŋsa/, (né à Popowo en Pomeranie le 29 septembre 1943) était un électricien, avant de devenir la figure emblématique d'une Pologne libérée et un homme politique grâce à Solidarność, dont il a été le président. Sa carrière politique a débuté par son activité de dirigeant du syndicat Solidarność (Solidarité), premier syndicat autonome dans la zone d'influence soviétique. Il est co-fondateur de ce syndicat avec Anna Walentynowicz. Ce syndicat est né du licenciement d'Anna Walentynowicz des chantiers navals de Gdańsk ; sous son impulsion et celle de Wałęsa, ce syndicat a rapidement fédéré les ouvriers, dénoncant sans trêves la dictature. De nombreuses grèves ont alors éclaté en 1980, en particulier à Gdańsk. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| ||

Céline Dion (née à Charlemagne, Québec le ) est une chanteuse canadienne. Québécoise francophone, elle commence sa carrière dans les années 1980 et en 1990 enregistre son premier album en anglais, Unison, qui lui permet de se faire connaître aux États-Unis et dans le monde entier. Ensuite, elle alterne les albums en langue française et anglaise et réussit à s'imposer comme l'une des plus importantes chanteuses dans ces deux langues. En 25 ans de carrière, Céline Dion a enregistré plus de 25 albums francophones et anglophones. En 2004, lors de la cérémonie des World Music Awards, elle a reçu un Chopard Diamond award pour avoir vendu plus de 175 millions d'albums. Sony BMG, sa maison de production, a annoncé en 2007 que le total de ses ventes avait atteint 200 millions d'albums et 230 millions en incluant les monoplages (singles). Lire l'article |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | ||

La cathédrale Sainte-Élisabeth (slovaque : Dóm svätej Alžbety, hongrois : Szent Erzsébet-főszékesegyház, allemand : Dom der Heiligen Elisbeth) est la plus grande église de Slovaquie avec une superficie de 1 200 m2 et une capacité de 5 000 personnes. Située à Košice, c'est en outre la cathédrale gothique de style occidental la plus à l'est d'Europe. Dédiée à sainte Élisabeth de Hongrie, elle se situe au centre de la rue Hlavná, qui s'élargit au niveau de l'église, ce qui lui donne sa forme oblongue caractéristique. C'est l'église principale de l'archidiocèse de Košice et l'église paroissiale de la paroisse Sainte-Élisabeth de Košice. La construction eut une influence certaine sur les édifices des villes des environs comme Prešov, Bardejov, Sabinov, Rožňava mais également sur l'architecture religieuse de certaines églises de Pologne et de Transsylvanie (Sibiu, Braşov à Cluj). La cathédrale gothique de Košice est composée d'un sanctuaire, de cinq parties fermées, de deux tours, d'une sacristie avec étage au nord et de deux chapelles ainsi que d'un vestibule du côté sud. La disposition intérieure est unique. La nef principale et quatre nefs secondaires croisent en leurs centres le transept qui est de même hauteur et largueur que la nef principale avec laquelle il forme une croix grecque. Cela crée au milieu de la cathédrale un espace central volumineux et de l'extérieur trois frontons d'égales dimensions munis d'un portail richement décoré qui font partie de l'apogée de l'art de la taille de la pierre au Moyen Âge de l'Europe centrale. Sa construction s'est étalée sur plus de cent ans des environs de l'an 1380 à 1490. Depuis, elle subit plusieurs rénovations dont la plus importante entre 1877 et 1896 magnifia le style gothique originel. Le complexe englobant la cathédrale, la chapelle Saint-Michel et la tour Urban ont été déclarés monument culturel national en 1970. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

L'Arménie est une région dont le peuplement originel remonte aux temps préhistoriques. Son histoire se déploie donc sur plusieurs millénaires. Les Arméniens, après s'y être fixés, développèrent une civilisation originale bien que située au carrefour de grands empires — perse, séleucide, parthe, romain, sassanide, byzantin, arabe, turc seldjoukide, mongol, turc ottoman, séfévide, russe — qui vont se disputer son territoire. Face aux invasions, les Arméniens ont toujours fait preuve dans leur histoire d'une volonté farouche de conserver leur identité nationale. Même si leur culture a été influencée par leurs voisins dans de nombreux domaines (musique, cuisine, littérature, architecture, etc), les Arméniens ont puisé dans une version nationale du christianisme enracinée dans leur langue la force de surmonter les pires épreuves, surtout au début du XXe siècle avec le génocide arménien. La culture arménienne se perpétue en République d'Arménie mais aussi un peu partout dans le monde dans la diaspora arménienne. | ||

Le Taijutsu (japonais : 体術) que l'on retrouve aussi sous l'appellation Taijitsu, Tai-jitsu ou Tai Jitsu (dans l'appellation de sa version européenne), est un art martial japonais d'origine. Il s'agit d'une ancienne appellation générique aux méthodes de combat à mains nues, parfois connue sous le nom de Koshi no Mawari et d'où est ressortit le concept de Jūjutsu (technique en souplesse). Anciennement, le Taijutsu tout comme le Jūjutsu, étaient souvent associés et/ou issus du Yawara. Des appellations variées ont été utilisées pendant les différentes périodes historiques du Japon et changeaient selon les régions géographiques et les différents successeurs. Chacune de ces appellations se référaient à de légères différences liées aux caractéristiques techniques où tout le corps ou une partie du corps était utilisé. Les premières références à ces arts combat à mains nues peuvent être trouvés dans les premiers dossiers historiques du Japon que l'on appelle, le Kojiki (Chronique des faits anciens) et le Nihon Shoki (Chroniques du Japon), et qui concernent la création mythologique du pays et la mise en place de la famille impériale. Le Taijutsu est un art de combat très ancien. Identifié comme une variation du Kumiuchi, il est reconnu comme étant le précurseur d’autres arts martiaux japonais. Son origine n'est pas connu avec précision, mais il a été redécouvert et codifié autour du XVIIe siècle par un guerrier du nom de Nagao Kenmotsu, un Samurai des écoles Ittō Ryū (一刀流) et Yagyū Shinkage Ryū (柳生新陰流) et qui fonda le Nagao Ryū (長尾流). |

Les Lignages de Bruxelles qui avaient nom Sleeus, Sweerts, Serhuyghs, Steenweeghs, Coudenbergh, Serroelofs et Roodenbeke ont formé depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime une classe d’hommes particulière destinée "à diriger la cité avec sagesse, à la défendre avec force et à la rendre plus belle et plus prospère". À cette triple mission, correspondaient les trois fonctions dont les Lignages de Bruxelles ont eu le monopole jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

| ||

Mars Science Laboratory (MSL) est une mission d'exploration de la planète Mars à l'aide d'un astromobile (rover) développée par le centre JPL de l'agence spatiale américaine de la NASA. La sonde spatiale doit être lancée en par une fusée Atlas V qui déposera le véhicule sur planète Mars en août 2012. Au cours de sa mission le rover, baptisé Curiosity va rechercher des traces de vie, analyser la composition minéralogique, étudier la géologie de la zone explorée et collecter des données sur la météorologie et l'environnement radiatif de la planète. La durée de la mission est initialement fixée à deux années terrestres et le rover est conçu pour parcourir 20 km. Curiosity est cinq fois plus lourd que ses prédécesseurs, les rovers MER, ce qui lui permet d'emporter 85 kg de matériel scientifique dont un mini laboratoire permettant d'analyser les composants organiques et minéraux et un système d'analyse à distance de la composition des roches reposant sur l'action d'un laser. Le laboratoire embarqué est alimenté par un système sophistiqué de prélèvement et de conditionnement d'échantillon comprenant une foreuse. Pour répondre aux besoins accrus d'énergie et s'affranchir des contraintes de l'hiver martien, le rover utilise un générateur thermoélectrique à radioisotope qui remplace les panneaux solaires utilisés dans les précédentes missions de ce type. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

La flore australienne est constituée d'un vaste ensemble estimé à plus de plus de 20 000 espèces de plantes vasculaires, 14 000 espèces de plantes non vasculaires. On y compte aussi 250 000 espèces de champignons et plus de 3 000 espèces de lichens. Cette flore a de fortes ressemblances avec celle du Gondwana. Elle présente, au dessous du niveau de la famille, une part importante de taxons d'angiospermes endémiques dont la diversité a été façonnée par les effets de la dérive des continents et des changements climatiques depuis le Crétacé. Les caractères marquants de la flore australienne sont les adaptations de nombreuses espèces à la sècheresse (plantes sclérophylles) et aux feux (plantes sérotiniques). Ces adaptations sont courantes chez les espèces appartenant à de grandes familles bien connues comme les Proteaceae (Banksia), les Myrtaceae (Eucalyptus) et les Fabaceae (Acacias ou mimosas). La colonisation de l'Australie par les Aborigènes, il y a plus de 40 000 ans, et par les Européens à partir de 1788, a eu un impact significatif sur la flore. La pratique du brûlis par les aborigènes a entraîné au fil du temps des changements importants dans la distribution des espèces végétales. La modification ou la destruction à grande échelle de la végétation pour l'agriculture et le développement urbain depuis 1788 ont altéré la composition de la plupart des écosystèmes terrestres, conduisant à l'extinction de 61 espèces de plantes et en mettant en danger plus de 1 000 autres. Lire l'article | ||

La Renault 4CV, du constructeur français Renault, est une voiture conçue par Fernand Picard et Edmond Serre, deux ingénieurs de Renault, qui voit le jour en 1947, suite au développement de trois prototypes. C'est une petite voiture, mais elle est particulièrement spacieuse pour son époque et ses dimensions extérieures. Elle est la première voiture française à atteindre une production d'un million d'exemplaires. Présentée le 26 août 1944, au lendemain de la Libération de Paris, la Renault 4CV symbolise le retour de la paix et de la prospérité. Elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre, comme l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». Sa production s'étend de 1946 au 6 juillet 1961, date de sortie du 1 105 547e et dernier exemplaire : outre la Dauphine, la 4CV sera, pendant près de 15 ans, le principal modèle commercialisé par Renault. |

Le Temple du Soleil est le quatorzième album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, créée par le dessinateur belge Hergé. L'histoire constitue la seconde partie d'un diptyque qui débute avec Les Sept Boules de cristal. Elle fait d'abord l'objet d'une prépublication dans le journal Tintin du au , avec pour restriction que les premières pages publiées correspondent à la fin de l'album des Sept Boules de cristal, même si elles le sont sous le titre « Le Temple du Soleil ». De fait, l'histoire proprement dite du Temple du Soleil débute le . Il s'agit de la toute première aventure de Tintin à être pré-publiée dans le journal Tintin tout nouvellement créé. Comme pour Les Sept Boules de cristal, sa prépublication connait des interruptions qui sont liées ici à des épisodes de dépression d'Hergé. Enfin, la publication sous forme d'album en couleurs se fait seulement en 1949 afin de suivre celle des Sept Boules de cristal. La création du Temple du Soleil se fait dans un contexte de post-libération de la Belgique. Pour avoir travaillé dans un journal sous direction de collaborateurs à l'Allemagne nazie, Hergé se retrouve au sortir de la Seconde Guerre mondiale sous le coup d'une interdiction de publier. Ceci le conduit à ne pouvoir faire paraître son récit que plus de deux ans après sa première partie et cela a des conséquences sur la narration de l'histoire. Par ailleurs, à cause notamment du départ de son complice, coloriste, décorateur et assistant scénariste Edgar P. Jacobs mais aussi du fait de l'emprisonnement de son ami scénariste Jacques Van Melkebeke, la création du Temple du Soleil est l'occasion de l'arrivée auprès d'Hergé de plusieurs intervenants pour l'assister sur les aspects aussi bien graphiques que scénaristiques de son projet. De fait, l'épisode porte en germe la création des Studios Hergé qui seront constitués moins de cinq ans plus tard, en 1950. Le Temple du Soleil est une œuvre marquée par un grand nombre de références littéraires plus ou moins cachées : L'Épouse du Soleil de Gaston Leroux, L'Empire du Soleil de Conrad de Meyendorff, au moins deux romans de Jules Verne, Les Enfants du capitaine Grant et L'Île mystérieuse, Les Commentaires royaux sur le Pérou des Incas du chroniqueur amérindien de langue espagnole Inca Garcilaso de la Vega, et même un roman de Marcel Priollet, Le Maître du Soleil, paru en 1944. L'œuvre est une création marquée également par un grand souci de réalisme, ce qui a amené son auteur à effectuer de multiples recherches dans des documents s'intéressant à la civilisation inca. De fait, Le Temple du Soleil est considéré comme faisant preuve de véracité historique même si ces recherches n'empêchent pas Hergé de commettre quelques erreurs, approximations ou détournements qui lui seront parfois reprochés. | ||

Le cycle de Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques ou encore cycle de l’acide citrique (citrate) est au centre du métabolisme cellulaire. Il a été découvert par le biologiste Hans Adolf Krebs en 1937. Il est le point final et commun du catabolisme des glucides, lipides et protides…

|

La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), mégaptère ou jubarte est une espèce de baleines à fanons (ou mysticètes). C’est un mammifère cétacé de grande taille : les adultes atteignent habituellement 13 à 14 mètres de long et pèsent en moyenne 25 tonnes. La baleine à bosse effectue des sauts spectaculaires hors de l’eau, possède de longues nageoires pectorales et son chant est très élaboré. Elle vit dans les océans et les mers du monde entier. Elle est un sujet privilégié pour le tourisme d’observation des baleines (whale-watching). | ||

|

La réaction en chaîne par polymérase (PCR est l'abréviation anglophone de Polymerase Chain Reaction, l'acronyme français ACP pour Amplification en Chaîne par Polymérisation est très rarement utilisée) est une méthode de biologie moléculaire d'amplification génique in vitro qui permet de copier en très grand nombre une séquence d'ADN ou d'ARN connue, à partir d'une faible quantité d'acide nucléique. Cette technique permet entre autres de détecter la présence de virus, d'OGM...

| ||

Le léopard de mer (Hydrurga leptonyx) est un mammifère carnivore de la famille des phocidés et représente actuellement la seule espèce du genre Hydrurga. Décrit pour la première fois en 1820 par le zoologiste et anatomiste français de Blainville, il fait partie des cinq espèces de phoques présentes en Antarctique. Puissant et imposant — la femelle peut mesurer 4,5 mètres pour une masse de 600 kilogrammes —, il doit son nom de léopard aux petites taches sombres qui couvrent son corps et à sa vie de prédateur. Craintif et solitaire dans son aire de vie faisant partie des lieux les plus inhospitaliers au monde, les observations et son étude scientifique sont difficiles. C'est pourquoi les biologistes ne connaissent pas suffisamment son mode de vie et son effectif qu'ils estiment à environ 300 000 individus. Bien que le krill et les juvéniles d'autres espèces de phoques constituent sa principale nourriture, il est renommé pour sa férocité envers les manchots qui constituent également son alimentation. Il surprend également l'observateur par ses allures reptiliennes et par des comportements extrêmement vifs. Malgré cette réputation, le léopard de mer, qui est avant tout un animal sauvage, s'avère davantage curieux que dangereux et on note très peu d'attaques recensées envers l'homme. Bien que l'espèce ne soit pas visée par la pêche ni considérée comme menacée, elle est citée dans la Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique (CPPA). Son image de plus puissant prédateur du continent antarctique — alors qu'il s'agit en fait de l'orque — est reprise au cinéma où il apparaît comme le « grand ennemi du manchot ». |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | ||

|

Les Tréo-Fall, également connus sous le nom de danserien-noz, sont des créatures du folklore populaire de la Basse-Bretagne, de type lutin. Sous ce premier nom, ils sont spécifiques à l'île d'Ouessant, où les traditions à leur sujet ont été collectées par François-Marie Luzel. Les Tréo-Fall se regrouperaient au sommet de falaises pour danser à la lumière de la lune, promettant des trésors aux humains qui les croisent. Deux contes à propos de « danseurs de nuit » ont été recueillis à Plouaret en janvier 1869. Ces lutins y récompensent les humains qui se joignent à leur danse, et punissent ceux qui les insultent. |

La liste des municipalités de Californie recense la totalité des municipalités incorporées dans l'État américain de Californie en date de janvier 2021. Elles sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable selon leur type, leur nom officiel, leur date d'incorporation et les données démographiques et géographiques issues du recensement de 2010 visant à refléter leur place en matière de superficie et de population. La Californie est divisée en 58 comtés et compte 482 municipalités dont l'une d'entre elles, San Francisco, est une ville-comté consolidée. Du point de vue légal, la Californie ne fait aucune distinction entre les termes « cité » (en anglais : city) et « ville » (town), et les municipalités peuvent utiliser l'un ou l'autre dans leur nom officiel. Elles peuvent être organisées soit en tant que « municipalité à charte » (charter municipality) ou « cité à charte » (charter city), régie par sa propre charte, soit en tant que « municipalité de droit commun » (general-law municipality) dont le statut est déterminé par le droit de l'État. | ||

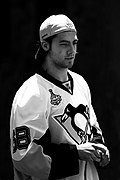

Rick Nash (né le à Brampton, ville de la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien évoluant en tant qu'ailier droit. Premier choix des Blue Jackets de Columbus de la Ligue nationale de hockey lors du repêchage de 2002, il fait ses débuts avec l'équipe de l'Ohio en 2002-2003. À sa deuxième saison, il marque quarante-et-un buts et remporte le trophée Maurice-Richard, récompense qu'il partage avec Jarome Iginla et Ilia Kovaltchouk. En raison d'un lock-out touchant la LNH durant la saison 2004-2005, il émigre en Suisse. Il remporte le titre de champion avec le HC Davos, ainsi que la Coupe Spengler. Il est le capitaine des Blue Jackets depuis 2008 jusqu'à son échange aux Rangers de New York en 2012. Nash représente le Canada au niveau international et joue huit compétitions avec le maillot à la feuille d'érable. Il remporte trois médailles d'argent et deux d'or, notamment une aux Jeux olympiques de 2010. |

L'édition 2010 d'Over the Limit est une manifestation de catch professionnel télédiffusée et visible uniquement en paiement à la séance. L'événement, produit par la World Wrestling Entertainment (WWE), a eu lieu le dans la salle omnisports Joe Louis Arena à Détroit, dans le Michigan. Il s'agit de la première édition d'Over the Limit, pay-per-view annuel qui remplace WWE Judgment Day. Edge est la vedette de l'affiche officielle. Huit matchs, dont cinq mettant en jeu les titres de la fédération, ont été programmés. Chacun d'entre eux est déterminé par des storylines rédigées par les scénaristes de la WWE ; soit par des rivalités survenues avant le pay-per-view, soit par des matchs de qualification en cas de rencontre pour un championnat. L'événement a mis en vedette les catcheurs des divisions Raw et SmackDown, créées en 2002 lors de la séparation du personnel de la WWE en deux promotions distinctes. Le main event de la soirée est un « I Quit » match, match sans disqualification pour le championnat de la WWE, dans lequel un catcheur doit obliger son adversaire à abandonner. John Cena, le champion en titre, remporte le match contre Batista. La rencontre pour le championnat du monde poids lourds de la WWE oppose The Big Show à Jack Swagger dans un match simple. Ce dernier se disqualifie volontairement en frappant son adversaire avec la ceinture, et ce, afin de conserver son titre. Un peu plus tôt dans la soirée, les deux anciens membres du clan Rated-RKO, Edge et Randy Orton, s'affrontent dans un match simple sans enjeu. La rencontre se termine en match nul, aucun des catcheurs n'ayant réussi à remonter sur le ring au bout de dix secondes. Enfin, Rey Mysterio affronte CM Punk dans un S.E.S. Pledge vs. Hair match. Le catcheur mexicain remporte le match et, comme l'indique la stipulation, rase la tête de son adversaire, préalablement menotté aux cordes du ring. 11 000 personnes ont réservé leur place pour assister au spectacle, tandis que 197 000 personnes ont suivi la rencontre par pay-per-view. Le DVD du spectacle est sorti au début du mois de juin 2010. Over the Limit a reçu un bilan très mitigé des critiques, notamment à cause de l'issue du match pour le championnat du monde poids lourds. | ||

L'Ordre du Temple était un ordre religieux et militaire international issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge. Ses membres sont appelés les Templiers. Il fut créé le 13 janvier 1129 à partir d'une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Il œuvra pendant les XIIe et XIIIe siècles à l'accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem dans le contexte de la guerre sainte et des croisades. Il participa activement aux batailles qui eurent lieu lors des croisades et de la Reconquête. Après la perte définitive de la Terre sainte en 1291, l'ordre fut victime de la lutte entre la papauté et Philippe le Bel et fut dissous par le pape Clément V le 22 mars 1312 à la suite d'un procès en hérésie. La fin tragique de l'ordre mena à nombre de spéculations et de légendes sur son compte. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

La Charente (en saintongeais Chérente, en occitan Charanta) est un fleuve français. Prenant sa source à Chéronnac dans la Haute-Vienne à 295 mètres d'altitude , elle traverse ensuite les départements de la Charente, une petite partie de la Vienne, la Charente à nouveau, la Charente-Maritime avant de se jeter dans l'océan Atlantique entre Port-des-Barques et Fouras par un large estuaire. | ||

Le modélisme ferroviaire est une activité de modélisme concernant les trains et le monde ferroviaire, et tout particulièrement leur reproduction suivant une échelle et un thème définis, ainsi que leur exploitation. Il s'agit de l'évolution du simple jeu avec un train miniature ou du fait de jouer au train électrique : le but de ce loisir technique et artistique est de constituer une maquette réaliste sur laquelle les trains seront le sujet central. Le modélisme ferroviaire consiste alors, pour la plupart de ses pratiquants, à construire un réseau (parfois improprement appelé « circuit ») aménagé et décoré, sur lequel le modéliste fera circuler ses trains. Le modélisme ferroviaire est donc une double activité : à la fois modélisme, par la construction ou l'amélioration de modèles réduits (super-détaillage), et maquettisme, par la construction d'un réseau ou d'un diorama sur lequel circulera ou sera posé le train modèle. Bien qu'il s'agisse d'une activité assimilable dans la majorité des pratiques au maquettisme, le terme de modélisme est et demeure le plus usité. Le modélisme ferroviaire est une activité que l’on rencontre partout dans le monde, avec une prédominance en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Wild Guns (ワイルドガンズ, en version originale japonaise, soit Les Pistolets sauvages en français) est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par Natsume, sorti à partir de 1994 sur Super Nintendo. Il se compose de deux modes de jeu pouvant être pratiqués en solo ou à deux joueurs : en coopération pour le mode « Scénario » et en duel pour le mode « Versus ». Dans un western alternatif où les cow-boys côtoient les robots, le gang du Kid a enlevé et assassiné la famille d'Annie (dont le nom est une probable référence à Annie Oakley). Elle trouve le célèbre chasseur de prime Clint (vraisemblablement nommé ainsi en hommage à Clint Eastwood, acteur célèbre entre autres pour ses rôles dans des westerns). Ces deux personnages archétypaux vont accomplir la vengeance de la jeune femme. Wild Guns est l'une des rares incursions du jeu vidéo dans le western de science-fiction (il existe, par exemple, Tin Star sur la même console, la série Wild Arms ou le plus récent Darkwatch). Le jeu utilise les clichés du western (mine d'or, dynamite, cow-boys…), ce qui contraste avec cette utilisation originale de la science-fiction.

| ||

Une chambre en ville est un film musical dramatique français de Jacques Demy, sorti en 1982. Sur fond de grèves et de conflits sociaux, à Nantes, François, un ouvrier en lutte, et Edith, une fille d'aristocrate, mal mariée à un bourgeois, s'aiment éperdument sous l'œil désabusé et impuissant de la veuve d'un colonel, mère d'Edith, chez qui François a pris la chambre en ville du titre. Salué par la critique, mais boudé par le public à sa sortie, Une chambre en ville, entièrement chanté comme le sont Les Parapluies de Cherbourg, est beaucoup plus sombre que la plupart des films de Demy. Il exprime sa part d'ombre et permet de reconsidérer l'œuvre du réalisateur sous une autre perspective. |

Le phénakistiscope (mot formé du grec phenax -akos, « trompeur », et skopein, « examiner ») est un jouet optique donnant l'illusion du mouvement fondé sur la persistance rétinienne. Il a été inventé par le Belge, Joseph Plateau en 1832. Le phénakistiscope comporte un disque en carton, percé de dix à douze fentes, sur lequel un mouvement est décomposé en une séquence d'images fixes, et un manche permettant son maintien pendant sa rotation. Pour percevoir le mouvement, le spectateur se place en face d'un miroir et positionne ses yeux au niveau des fentes du disque, du côté opposé aux dessins. Il fait ensuite tourner le carton. Les fentes servent d'obturateur en ne laissant apparaître l'image reflétée dans le miroir qu'un très court instant. L'œil ne voit donc que des images fixées par la persistance rétinienne, les unes après les autres, ce qui reconstitue le mouvement lorsque le disque tourne à une vitesse suffisante. | ||

Call Me by Your Name ou Appelle-moi par ton nom au Canada francophone est un film dramatico-romantique réalisé par Luca Guadagnino, sorti en 2017. Le scénario, de James Ivory, est adapté du roman américain du même titre d'André Aciman (publié en français en 2008 sous le titre Plus tard ou jamais). Ultime volet de la « Trilogie du Désir » de Luca Guadagnino, après Amore (2009) et A Bigger Splash (2015), l'action de Call Me by Your Name se déroule en 1983, en Italie du Nord où Elio, jeune Italo-Américain de 17 ans (interprété par Timothée Chalamet), et Oliver (interprété par Armie Hammer), un étudiant américain de 24 ans venu assister dans ses recherches le père d'Elio, vivent une histoire d'amour le temps d'un été. Michael Stuhlbarg, Amira Casar et Esther Garrel interprètent les personnages secondaires. À sa sortie, Call Me by Your Name rencontre un grand succès auprès de la critique et du public. Le film obtient de nombreuses distinctions, dont trois nominations aux Golden Globes, quatre nominations aux BAFTA et aux Oscars. James Ivory, quant à lui, remporte l'Oscar 2018 du meilleur scénario adapté. Luca Guadagnino souhaite en réaliser une ou plusieurs suites, envisageant une série de films qui conteraient l'évolution des deux personnages dans le temps en reprenant les mêmes acteurs, à l'exemple du personnage d'Antoine Doinel de François Truffaut. |

Le Nevado del Ruiz est un volcan de la cordillère des Andes, un des plus élevés de Colombie. Il culmine à 5 321 mètres d'altitude. Comme son nom l'indique, il est recouvert de glaciers, lesquels entourent le cratère Arenas et sont en phase de régression rapide. Issu d'un volcanisme de subduction, le Nevado del Ruiz a connu de fréquentes éruptions pliniennes au cours de l'Holocène. Celle de 1985 a été l'une des plus meurtrières de l'histoire en rasant notamment la ville d'Armero. En effet, le mélange de cendres et d'eau de fonte provoque régulièrement des lahars dévastateurs. Le volcan est désormais en constante observation afin de protéger au mieux les centaines de milliers de personnes vivant dans les vallées à ses pieds. La montagne a été gravie pour la première fois en 1936. Sa faune et sa flore, qui comportent plusieurs espèces endémiques de la cordillère Centrale, sont protégées au sein du parc national naturel de Los Nevados. | ||

Mark Recchi (né le à Kamloops, ville de la Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il joue au plus haut niveau depuis plus de 20 ans et sa ville natale a baptisé la rue passant devant la patinoire : « Mark Recchi Way ». Il a gagné une Coupe Stanley, trophée ultime de la Ligue nationale de hockey (également désigné par le sigle LNH), au cours de la saison 1990-1991 avec les Penguins de Pittsburgh, où il jouait aux côtés de joueurs comme Mario Lemieux, Jaromír Jágr, Ron Francis ou encore Tom Barrasso, puis une autre en 2006-2007 avec les Hurricanes de la Caroline aux côtés d'Eric Staal, Justin Williams, Rod Brind'Amour et Martin Gerber. |

Le Crédit Agricole Centre France est l'une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit agricole. Elle est implantée sur 2 régions (Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) et 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy-de-Dôme. Près d'un habitant sur 2 de ce territoire est client du Crédit agricole Centre France, soit 900 000 clients. Le Crédit agricole Centre France compte 136 Caisses locales. Ces coopératives de base forment le socle du fonctionnement du groupe Crédit agricole. Les sociétaires des Caisses locales élisent ainsi 1 702 administrateurs. En 2010, le Crédit agricole Centre France rassemble 175 000 sociétaires. En savoir plus sur Crédit Agricole Centre France...

| ||

Languidic (prononcé [lɑ̃ɡidik] ; en breton Langedig) est une commune française située dans le département du Morbihan en région Bretagne. Par sa superficie, Languidic est la commune la plus étendue du Morbihan et la troisième de Bretagne derrière Scaër dans le Finistère et Paimpont en Ille-et-Vilaine ; par son nombre d'habitants, elle était en 2012 la 17e commune du Morbihan. Les premières activités humaines se manifestent sur le territoire communal dès le Néolithique ; plusieurs traces du passage de l'Homme sont aujourd'hui encore visibles. La voie romaine reliant Vannes à Quimper fixe le peuplement à l'époque antique. Faisant historiquement partie du Vannetais, Languidic, mentionnée dès le XIIe siècle, est attachée à plusieurs personnages chrétiens : saint Kinède d'abord, qui lui donne son nom ; Aubin d'Angers, vraisemblablement né dans la localité et premier patron de la paroisse, et enfin saint Gurloës, qui y serait mort ou aurait installé son ermitage près du Blavet. Sa proximité avec la cité médiévale d'Hennebont et la cité portuaire de Lorient lui ont parfois valu un passé tumultueux, notamment pendant la guerre de Succession de Bretagne, la Chouannerie ou plus récemment, la Seconde Guerre mondiale. Maintes fois remaniées, ses frontières actuelles sont définitivement adoptées après 1945. À la périphérie de l'aire urbaine de Lorient, cette commune de tradition rurale est surtout connue pour la richesse de son patrimoine naturel et religieux. Établie sur la rive gauche du Blavet, la commune est longée par un chemin de halage de 18 km, principale activité touristique. En outre, quatorze chapelles, abritant un riche mobilier liturgique, sont disséminées sur le territoire. La plus remarquable reste la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs au bourg, classée au titre des monuments historiques depuis 1922. |

Le parc national de Skuleskogen est un parc national situé dans le Västernorrland, sur la côte de la mer Baltique, dans le Nord de la Suède. Il recouvre 30,62 km2, constituant la partie orientale de la forêt de Skuleskogen. Le parc est caractérisé par un relief très accidenté, avec de nombreux sommets rocheux, dont le plus haut est Slåttdalsberget, s'élevant directement de la mer pour culminer à 280 m d'altitude. La topographie est, en outre, marquée par la présence de profondes crevasses et de grottes. Ce relief particulier se retrouve dans toute la région environnante, appelée la Haute Côte, ainsi nommée car elle constitue la plus haute section de la côte de la mer Baltique. Cette région est, de nos jours, principalement connue comme un site privilégié de l'observation du phénomène de rebond post-glaciaire. En effet, l'essentiel de la région était sous la mer il y a moins de 10 000 ans, après la fonte de l'inlandsis qui la recouvrait. Mais, à la faveur de la fonte de cette masse de glace qui le pressait, le sol s'élève d'année en année, la vitesse actuelle étant de 8 mm/an. Les hommes ont laissé leurs marques dans le parc, bien qu'ils ne s'y soient probablement jamais vraiment établis. On peut encore voir les nombreux cairns funéraires de l'âge du bronze accumulés le long de l'ancienne ligne de côte. Par la suite, la forêt était principalement exploitée comme terre de pâture. Les choses changèrent au milieu du XIXe siècle, lorsque l'exploitation du bois se répandit dans le pays, affectant presque totalement la forêt du parc. Cette exploitation s'arrêta cependant dès la fin du siècle, de sorte que la forêt actuelle est dominée par des arbres ayant au plus une centaine d'années. Cette forêt a donc pu reconstituer une partie de sa richesse ancestrale, et abrite ainsi une faune et une flore importantes, avec plusieurs espèces menacées, telles que le lichen Dolichousnea longissima, qui est devenu un symbole du parc. Cette richesse géologique et biologique a amené la création du parc national en 1984, puis l'inclusion du parc avec le reste de la Haute Côte en 2000 sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. De nos jours, malgré son éloignement des zones à forte densité démographique, le parc est un site touristique relativement important, avec 20 000 visiteurs par an. La principale attraction du parc est la crevasse de Slåttdalskrevan, profonde de 40 m, facilement accessible par les nombreux sentiers de randonnée, dont le Höga Kustenleden, parcourant toute la Haute Côte. | ||

|

La crise politico-militaire en Côte d'Ivoire commence le , un début de solution se profile le avec la signature de l’Accord de Linas-Marcoussis. Cependant, une brusque crispation en novembre 2004 remet en cause toutes les avancées obtenues. Une promesse de règlement final se dessine enfin avec la signature de l’Accord politique de Ouagadougou le . Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles venus du Burkina Faso tentent de prendre le contrôle des villes d'Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative de prendre Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, respectivement dans le centre et le nord du pays. La rébellion qui prendra plus tard le nom de "Forces Nouvelles" occupe progressivement la moitié nord du pays le coupant ainsi en deux zones géographiques distinctes : le sud tenu par les Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN). | ||

Le March Malaen est cité, dans le « folklore celtique », comme un cheval maléfique associé au Diable et à la sorcellerie, dont l'origine mythique ou historique demeure obscure. Au XVIIIe siècle, sa tradition était dite répandue chez les Gallois, à travers une expression populaire et la déesse gauloise Andarta. À partir de 1807, et de la publication des Triades galloises de Iolo Morganwg, le March Malaen devient selon lui une créature de la mythologie celtique galloise, et l'un des trois fléaux de « l'île de Bretagne ». Cette mention est reprise dans la traduction des Mabinogion par Joseph Loth en 1889, qui dit que le March Malaen serait venu dans le royaume un 1er mai depuis l'autre côté de la mer. Il y est associé au conte de Lludd et Llefelys où, dans les traductions plus récentes, le premier fléau combattu par le roi Lludd Llaw Eraint est l'arrivée du peuple des Corannyeit. Les auteurs du XIXe siècle, en pleine époque celtomane, firent des commentaires variés sur ce cheval en assurant qu'il pourrait être la bête glatissante de la légende arthurienne, que le 1er mai était redouté par les anciens Gallois comme jour de l'apparition du March Malaen, ou encore qu'il s'agissait du souvenir d'un roi fomoiré. Le March Malaen est absent de la plupart des publications récentes. |

La guerre de Trente Ans est une série de conflits armés qui a déchiré l’Europe de 1618 à 1648. Les causes en sont multiples mais son déclencheur est la révolte des sujets tchèques protestants de la maison de Habsbourg, la répression qui suivit et le désir des Habsbourg d’accroître leur hégémonie et celle de la religion catholique dans le Saint-Empire. Ces conflits ont opposé le camp des Habsbourg d’Espagne et du Saint-Empire, soutenus par la papauté, aux États allemands protestants du Saint-Empire, auxquels étaient alliées les puissances européennes voisines à majorité protestante, Provinces-Unies et pays scandinaves, ainsi que la France qui, bien que catholique et luttant contre les protestants chez elle, entendait réduire la puissance de la maison de Habsbourg sur le continent européen. Cette guerre a impliqué l'ensemble des puissances européennes selon qu'elles étaient pour ou contre le parti de l'Empereur, à l'exception de l'Angleterre et de la Russie – qui ont néanmoins indirectement œuvré contre le parti des Habsbourg. L'emploi de mercenaires était la règle. Les combats se déroulèrent surtout dans les territoires d’Europe centrale dépendant du Saint-Empire, puis se portèrent sur la plaine de Flandre, le nord de l'Italie ou encore dans la péninsule Ibérique. Les batailles, les famines, les massacres ont provoqué plusieurs millions de morts. Cette « guerre civile européenne » a lourdement pesé sur la démographie et l'économie des États allemands et du royaume d'Espagne, et assis l'hégémonie de la France, qui s'épanouira davantage encore sous Louis XIV. | ||

Jean-Claude Gallotta, né en 1950 à Grenoble, est un danseur et chorégraphe français. Après un séjour à New York de 1976 à 1978, où il étudie auprès de Merce Cunningham, il fonde en 1979 avec Mathilde Altaraz, son assistante et compagne, le groupe Émile-Dubois avec lequel il va réaliser dès lors ses plus importantes chorégraphies. Parmi celles-ci peuvent être cités Ulysse (revisité à quatre reprises), Mammame, Docteur Labus, ou plus récemment Trois Générations. En 1995, Ulysse rentre au répertoire du corps de Ballet de l'Opéra de Paris qui lui commande par ailleurs en 2001 un ballet intitulé Nosferatu donné à l'Opéra Bastille. Directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, intégré à la MC2, il est considéré depuis le début des années 1980 comme l'un des plus importants représentants de la nouvelle danse française dont il a largement participé à l'essor et à la reconnaissance publique et institutionnelle.

|

Hypacrosaurus est un genre fossile de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés et de la sous-famille des lambéosaurinés. Il comprend deux espèces, décrites à partir de fossiles datant du Crétacé supérieur, entre la partie supérieure du Campanien et le début du Maastrichtien, il y a environ entre 75 et 70 Ma. Ses fossiles ont été retrouvés en Alberta, au Canada, ainsi que dans le Montana aux États-Unis. | ||

|

Les Aventures de Bernard et Bianca (The Rescuers) est le 29e long-métrage d'animation et le 23e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1977, il est adapté des ouvrages de Margery Sharp, The Rescuers et Miss Bianca, parus en 1959 et 1962. Après une tentative d'adaptation abandonnée du vivant de Walt Disney, opposé à la présence de références politiques dans le projet, le film est finalement mis en production en 1973. Il devient ainsi le premier projet des nouveaux animateurs des studios Disney. Les Aventures de Bernard et Bianca marque en effet le début de la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération d'animateurs destinée à prendre la relève du studio Disney. Malgré un dépassement de budget comparé aux précédents longs-métrages d'animation du studio Disney, le film reçoit un accueil critique très positif et connaît un grand succès préfigurant la Renaissance Disney avec des films comme La Petite Sirène, Aladdin ou Le Roi Lion. Les critiques, qui ont mal accueilli Les Aristochats et Robin des Bois, saluent chaleureusement la conception et le scénario, preuve de l'attente au retour d'un film d'animation Disney avec sentiments. Le film permet en effet au studio Disney de renouer avec les longs-métrages d'animation centrés sur un scénario et de l'émotion, dans la lignée des premiers longs-métrages (Blanche-Neige et les Sept Nains, Dumbo, Bambi), mais disparus depuis La Belle au Bois Dormant (1959). Il amène également les studios à abandonner la production des longs-métrages d'animation au ton léger, comme Le Livre de la jungle ou Robin des Bois, par nécessité de la richesse du scénario. Le film connaît également le succès mondial, notamment en Allemagne et en France, où il dépasse La Guerre des Étoiles. Il devient ainsi le plus gros succès de l'année au box-office français, ce qui fait des Aventures de Bernard et Bianca le dernier film d'animation Disney à se hisser en tête du box-office avant Le Roi Lion (1994). Du fait de cet important succès, le film ravive l'intérêt de la critique et du public pour l'animation, quelque peu oubliée depuis le début des années 1970. Les Aventures de Bernard et Bianca est le premier film d'animation sorti en Dolby Stéréo, un nouveau système sonore donnant à la bande-son une qualité supérieure aux précédents films d'animation. Cependant, peu de salles étant encore équipées à cette époque pour le Dolby Stéréo, le film sort également en son monophonique. Une suite, intitulée Bernard et Bianca au pays des kangourous, sort en 1990 pour capitaliser sur le succès du film. |

L’assassinat de James A. Garfield se produit le à Washington. C'est à la gare de la Sixième rue, à neuf heures et demie du matin que Charles J. Guiteau tire sur le président des États-Unis James Abram Garfield, moins de quatre mois après le début de son mandat. Garfield meurt onze semaines plus tard, des suites de ses blessures et de soins médicaux non adaptés, le . Guiteau, qui se dit inspiré par Dieu, est interné à la suite de l'attentat au St. Elizabeths Hospital dans le quartier sud-est de Washington. Son procès est l'un des premiers cas, aux États-Unis, où l'irresponsabilité pour cause de folie est examinée. Le jury le déclare cependant coupable de meurtre, le . Il fait appel, mais celui-ci est rejeté. Il est pendu le à Washington. | ||

La Panique bancaire américaine de 1907, aussi nommée Panique des banquiers, est une crise financière qui eut lieu aux États-Unis lorsque le marché boursier s'effondra brusquement, perdant près de 50 % de la valeur maximale atteinte l'année précédente. Cette panique se produisit au milieu d'une période de récession, marquée par d'innombrables retraits de fonds des banques de détail et d'investissement. La panique de 1907 se propagea à tout le pays, de nombreuses banques et entreprises étant acculées à la faillite. Parmi les premières causes de la crise, on peut citer le retrait de liquidités des banques de New York, la perte de confiance des dépositaires et l'absence d'un fonds de garantie des dépôts. La crise éclata en octobre après une tentative ratée de corner sur les actions de la compagnie United Copper. Les banques qui avaient prêté de l'argent pour réaliser le corner furent victimes de retraits massifs, qui se propagèrent aux établissements affiliés, causant en l'espace d'une semaine la chute de la société fiduciaire Knickerbocker Trust Company, troisième établissement en importance de ce genre à New York. Cette chute causa une vague de paniques parmi les établissements financiers de la ville lorsque les banques régionales commencèrent à retirer des fonds de New York. La panique gagna bientôt le pays tout entier et les particuliers se ruèrent sur les banques pour retirer leurs dépôts. La panique se serait accrue si le financier J. P. Morgan n'était pas intervenu en engageant ses fonds propres et en persuadant d'autres banquiers de l'imiter pour soutenir le système bancaire américain. À cette époque, il n'existait pas de banque centrale américaine pour réinjecter des liquidités sur le marché. En novembre, la crise était pratiquement terminée, quand elle repartit de plus belle lorsqu'une firme de courtiers fit un emprunt massif gagé sur les actions de la Tennessee Coal, Iron and Railroad Company (TC&I). La chute des actions de cette compagnie fut évitée par une prise de participation d'urgence de la U.S. Steel effectuée avec l'aval du président Theodore Roosevelt, pourtant farouche opposant des monopoles. L'année suivante, le sénateur Nelson W. Aldrich réunit une commission qu'il présida lui-même pour enquêter sur la crise et préconiser des solutions. Le processus allait aboutir le 22 décembre 1913 à la création de la Réserve fédérale des États-Unis. |

Æneas Lionel Acton Mackintosh (, Tirhut — , détroit de McMurdo) est un officier de la marine marchande britannique et un explorateur de l’Antarctique, membre de deux expéditions de Sir Ernest Shackleton : l’expédition Nimrod (1907-1909) et l’expédition Endurance (1914-1917). Second officier sur le Nimrod puis transféré à terre, sa participation à la première expédition est rapidement compromise lorsqu’il se blesse l’œil droit. Bien qu’il soit invalide à son retour en Nouvelle-Zélande, sa volonté et sa détermination impressionnent Shackleton, si bien qu’à la seconde expédition, en 1914, Shackleton l’a nommé au poste clé de commandant d’une équipe de ravitaillement destinée à créer des dépôts de ravitaillement depuis la mer de Ross pour aider la traversée transcontinentale d’une équipe venue de la mer de Weddell… | ||

L'édition numérique ou édition électronique consiste à éditer des livres, des journaux ou des revues sous format numérique en vue de leur diffusion (en ligne ou sur support physique) et de leur lecture sur écran (liseuse, tablette, etc.). Elle comporte trois étapes : la saisie numérique du texte, la mise en page et la publication. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

École des arts industriels et des mines est la dénomination sous le Second Empire de l'école publique de formation d'ingénieurs civils à Lille, créée en 1854 pour répondre aux besoins de l'industrie du Nord de la France. Elle succède aux chaires municipales de physique expérimentale, de chimie appliquée aux arts industriels et de mécanique créées respectivement en 1817, 1822 et 1826. L'école assure initialement un enseignement professionnel de type Arts et métiers. Suite à des réformes des études en 1857 et 1860, la formation se transforme en enseignement supérieur industriel sur le modèle de l'École centrale des arts et manufactures ; les élèves-ingénieurs sont alors recrutés au niveau du baccalauréat et l'école délivre un diplôme d'ingénieur industriel. Les principaux domaines de formation des deux premières années d'études et de la troisième année optionnelle sont la construction des machines, la filature et le tissage, la chimie et la métallurgie, ainsi que l'exploitation des mines. Après la guerre franco-allemande de 1870 et la chute de l'Empire, une réforme des études conduit à l'établissement de l'Institut industriel du Nord dans les locaux de l'école, rue du Lombard à Lille, en 1872. Son héritière au XXIe siècle est l'École centrale de Lille. | ||

Selon les Anciens Égyptiens, la composition de l'être humain dépasse la simple dualité entre le corps et l'âme. Chaque individu compte en lui une dizaine de composantes matérielles et immatérielles qui l'intègrent dans la sphère terrestre du sensible et dans la sphère impalpable des dieux et ancêtres. Après la mort, grâce à ses composantes éthérées, l'individu peut espérer une survie posthume dans la tombe et une existence immortelle auprès des puissances surnaturelles qui règlent les phénomènes cosmiques. La conservation du souffle de vie (ânkh) est cependant conditionnée par le respect, la vie durant, des principes de la Maât (Vérité-Justice) et par la maîtrise efficace de la magie-Héka. Cette dernière est à la fois une puissance intérieure et un savoir livresque qui permettent aux humains de s'assimiler aux dieux. Les Égyptiens n'ont pas établi de liste canonique des différentes composantes de l'être. De plus, ils n'ont guère disserté à leurs propos pour les définir. Les textes funéraires fourmillent cependant d'allusions à leur sujet et leur analyse minutieuse permet aux égyptologues de les appréhender d'un point de vue scientifique. Pour un Égyptien, il est primordial de conserver l'intégrité de l'être après la mort, ce qui explique les rites de la momification et de l'ouverture de la bouche effectués sur le défunt. Le corps physique, soumis à la décrépitude de la vieillesse, est rendu inaltérable après la mort par le processus de la momification. Le terme djet désigne à la fois le corps et ses représentations en images peintes ou sculptées. Le cœur (haty et ib) est le siège de la personnalité, de la mémoire et de la conscience. Cet organe est symboliquement évalué à l'aune de la maât sur la balance du tribunal d'Osiris. Le ren est le nom, une partie primordiale de l'être. Sans nom, il n'y a plus d'être. L'effacement du nom est un grand châtiment qui condamne magiquement les criminels à la damnation et à l'oubli. Le ka est l'énergie vitale et un double spirituel qui naît en même temps que l'humain. Le ka survit dans la tombe après la mort grâce au culte funéraire et aux livraisons d'offrandes alimentaires. Le bâ, improprement traduit par âme, est un principe spirituel qui prend son envol à la mort du défunt. Cette composante représente l'énergie de déplacement, de dialogue et de transformation inhérente à chaque individu. Le shout ou khaïbit est l'ombre. Un défunt n'est complet que s'il dispose d'elle à l'instar de son bâ. Enfin, plus qu'une composante, l'akh est un état d'être, celui du mort bienheureux qui a atteint le statut de puissance spirituelle supérieure, lumineuse et efficace. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

La tension transitoire de rétablissement (TTR) est la surtension qui apparait aux bornes d’un appareillage électrique après avoir interrompu un courant alternatif. L’amplitude et la puissance de cette surtension dépendent de divers facteurs : type du réseau, type de charge, synchronisation de la coupure. C’est un paramètre qui influe fortement sur la réussite d’une coupure de courant dans un réseau électrique à haute tension. Il est étudié et normalisé pour le développement des disjoncteurs et des interrupteurs à haute tension, ainsi que pour leur utilisation. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

Mario Gabriele Andretti est un pilote automobile italo-américain, né le 28 février 1940 à Montona dans la province d'Istrie en Italie. Au cours d'une carrière longue de presque cinq décennies, il se distingue dans l'histoire du sport automobile en remportant le championnat du monde de Formule 1 en 1978, les 500 miles d'Indianapolis en 1969, les 500 miles de Daytona en 1967 et quatre championnats d'IndyCar (trois en USAC en 1965, 1966 et 1969 et un en CART en 1984). Il a également remporté plusieurs courses de midget-cars, de sprint-cars et de dragster. Mario Andretti est avec son compatriote Dan Gurney, le seul pilote victorieux à la fois en Formule 1, en IndyCar, en championnat du monde des voitures de sport et en NASCAR. Avec le Colombien Juan Pablo Montoya il est le seul pilote victorieux en NASCAR Cup Series, en Formule 1 et aux 500 miles d'Indianapolis. Il fait enfin partie des trois pilotes à avoir remporté au cours d'une même saison la victoire dans une course sur route, dans une course sur circuit ovale et dans une course sur terre. |

Dans cette photo, le tube est rempli d'un gaz à basse pression. Une tension électrique élevée est appliquée entre la cathode (à l'extrémité gauche) et l'anode (à l'extrémité du coude sous le tube). À la cathode, cette tension fait naître un faisceau d'électrons qui se déplacent en ligne droite (la faible lueur bleue au centre du tube), tant qu'ils ne heurtent pas d'atomes de gaz. À la droite, une pièce métallique en forme de croix de Malte bloque en partie ce flux d'électrons, ce qui crée une ombre à l'extrémité droite. Les autres électrons frappent le fond du tube et le rendent en partie luminescent. Dans le coude sous le tube, le gaz s'illumine (lueur bleu pâle) au passage des électrons déviés, collectés par l'anode. L'électron est une particule élémentaire qui possède une charge élémentaire de signe négatif et l'un des composants de l'atome avec les neutrons et les protons. Il est fondamental en chimie, car il participe à presque tous les types de liaisons et de réactions chimiques. En physique, l'électron intervient dans une multitude de rayonnements et d'effets. Ses propriétés, qui se manifestent à l'échelle microscopique, expliquent la conductivité électrique, la conductivité thermique, l'effet Vavilov-Tcherenkov, l'incandescence, l'induction électromagnétique, la luminescence, le magnétisme, le rayonnement électromagnétique, la réflexion optique et la supraconductivité, phénomènes macroscopiques largement exploités dans les pays industrialisés. Possédant la plus faible masse de toutes les particules chargées, il sert régulièrement à l'étude de la matière. Le concept d'une quantité indivisible de charge électrique est élaboré à partir de 1838 par le naturaliste britannique Richard Laming afin d'expliquer les propriétés chimiques des atomes. L'électron est identifié comme le corpuscule envisagé par Joseph John Thomson et son équipe de physiciens britanniques en 1897, à la suite de leurs travaux sur les rayons cathodiques. C'est à cette époque que Thomson propose son modèle atomique. En 1905, Albert Einstein propose une explication de l'effet photoélectrique — des électrons émis par la matière sous l'influence de la lumière —, qui servira d'argument en faveur de la théorie des quanta. En 1912, Niels Bohr explique les raies spectrales en postulant la quantification de l'orbite des électrons de l'atome hydrogène, autre argument soutenant cette théorie. En 1914, les expériences d'Ernest Rutherford et d'autres établissent solidement la structure de l'atome comme un noyau positivement chargé entouré d'électrons de masse plus faible. En 1923, les résultats expérimentaux d'Arthur Compton convainquent une majorité de physiciens de la validité de la théorie des quanta. En 1924, Wolfgang Pauli définit le principe d'exclusion de Pauli, ce qui implique que les électrons possèdent un spin. La même année, Louis de Broglie émet l'hypothèse, vérifiée plus tard, que les électrons présentent une dualité onde-corpuscule. En 1928, Paul Dirac publie son modèle de l'électron, qui l'amènera à prédire l'existence du positron puis de l'antimatière. D'autres études des propriétés de l'électron ont mené à des théories plus complètes de la matière et du rayonnement. | ||

Le Missel de Thomas James est un manuscrit enluminé vers 1483 pour Thomas James, évêque de Dol en Bretagne. Présentant le texte d'un missel à l'usage de Rome, il a été commandé par le prélat breton, proche du pape Sixte IV et des milieux humanistes italiens, alors qu'il résidait dans la cité papale. La réalisation de l'ouvrage a été confiée à l'enlumineur Attavante degli Attavanti et son atelier, à Florence. Il contient deux miniatures en pleine page, deux autres en tiers de page, 165 lettrines historiées ainsi que de nombreuses marges décorées notamment de médaillons représentant des saints ou des scènes de la vie du Christ. Ces décors sont représentatifs de l'art florentin de la Renaissance, inspiré d'objets antiques et de l'art flamand. Il sert de modèle pour d'autres manuscrits du même enlumineur, dont le Missel de Matthias Corvin. Le manuscrit reste à Dol-de-Bretagne jusqu'au XIXe siècle, lorsqu'il est vendu puis acquis par un archevêque de Lyon. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon sous la cote Ms.5123, même s'il a été partiellement mutilé : le frontispice a été découpé et cinq feuillets en ont été détachés. L'un d'entre eux, représentant la Crucifixion, est conservé au musée d'art moderne André-Malraux du Havre. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

Le Pluton est un croiseur mouilleur de mines de la marine nationale française mis sur cale en 1928 par l'arsenal de Lorient. Il est aussi capable d'embarquer un millier d'hommes, dans le rôle de transport de troupes rapide. Peu après sa mise en service, il est modifié et devient un navire-école de canonnage, remplaçant le vieillissant Gueydon. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, il revient à son rôle d'origine et la plupart des équipements d'instruction au tir sont débarqués. Au début de la guerre, il est alors envoyé à Casablanca pour y mouiller un champ de mines défensif en face du port. Le , lors d'une mauvaise manipulation, une mine explose, provoquant la mise à feu des autres mines du bord qui détruisent le bâtiment, tuant environ 200 marins. | ||