Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le , le McDonnell Douglas MD-11 effectuant le vol Swissair 111 entre New York et Genève s'écrase dans l'océan Atlantique au sud-ouest d'Halifax au Canada, à environ dix kilomètres au large de la petite communauté portuaire et touristique de Peggys Cove dans la province canadienne de la Nouvelle-Écosse, tuant les 229 personnes à bord. Il s'agit de l'accident aérien le plus meurtrier d'un MD-11 et de la compagnie aérienne Swissair. L'intervention en recherche et sauvetage, l'opération de récupération de l'épave et l'enquête du gouvernement du Canada durent quatre ans et demi et coûtent plus de 57 millions de dollars canadiens (environ 35 millions d'euros). L'enquête dirigée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) conclut qu'un incendie a provoqué des pannes électriques. Un arc électrique, détecté dans le câblage du système de divertissement en vol, en est probablement à l'origine. Une vingtaine de minutes après la détection des premières odeurs de fumée, l'incendie provoque la panne des instruments de pilotage et l'équipage perd le contrôle de l'avion. Plusieurs recommandations sont émises et sont ensuite intégrées aux normes de certification de la Federal Aviation Administration (FAA) et de ses équivalents dans le monde entier. En particulier, des matériaux d'isolation thermique, contre le froid extérieur, qui se sont avérés particulièrement inflammables sont bannis des avions à la suite de l'accident. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

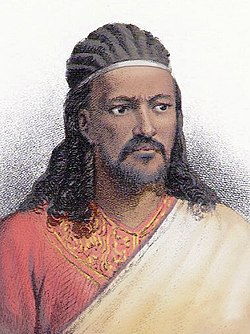

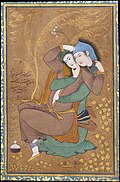

Téwodros II (ge'ez : ዳግማዊ ቴዎድሮስ, Degmawi Téwodros ; également appelé ዓፄ ቴዎድሮስ, Atsé Téwodros Écouter), (1818 - 13 avril 1868) né Kassa Hailou (ge'ez : ካሳ ሃይሉ), est un militaire et un homme politique éthiopien, Negusse Negest du 11 février 1855 jusqu'à sa mort. Il est également connu sous son nom de cavalier Abba Tateq (ge'ez : አባ ታጠቅ). Téwodros naît en 1818, à Charghe, dans la province du Qwara, vers l'ouest de Gonder, alors capitale d'un Empire éthiopien divisé par les guerres des seigneurs du Zemene Mesafent. Son père, Hailou Welde Giyorgis, est gouverneur de sa province natale et un militaire tout comme son oncle Kenfou Hailou. Après une brève éducation dans un monastère, Téwodros intègre l'armée de Kenfou puis celle de Goshou Zewde du Godjam. Vers 1845, face à la fulgurante ascension de Téwodros, Menen lui offre le poste de gouverneur du Qwara et la main de sa petite-fille, Tewabetch Ali. En 1852, Téwodros se lance dans une campagne pendant laquelle il bat les seigneurs du Nord les uns après les autres. Le 11 février 1855, Kassa Hailou est couronné sous le nom de Téwodros II. Son couronnement marque la fin du Zemene Mesafent, le début de l'histoire moderne du pays et l'initialisation du processus de centralisation achevé sous Haile Selassie Ier. Ainsi, il ne se contente pas d'unifier le Nord du pays ; il lance deux campagnes, la première vers le Wello et la seconde vers le Shewa. En 1856, Téwodros règne sur l'ensemble de l'Empire éthiopien véritablement unifié. Durant son règne, il introduit diverses réformes de modernisation. Il publie des édits contre l'esclavage, bâtit les premières routes et organise un système politique et fiscal centralisé. Il constitue une véritable armée nationale remplaçant les diverses forces régionales. Cette vague de réformes inquiète les seigneurs locaux habitués à un pouvoir impérial faible et, dès 1860, plusieurs chefs entrent en rébellion. La même année, il perd le soutien de l'Église éthiopienne orthodoxe en ordonnant la redistribution de ses terres aux paysans. Au fur et à mesure, le Negusse Negest voit son pouvoir déstabilisé. Il réprime les mouvements de révolte et enferme des Européens suite à un différend diplomatique avec la Grande-Bretagne. En avril 1868, Londres organise une expédition menée par Robert Napier afin de libérer les captifs enfermés à la forteresse de Meqdela. Le 13 avril 1868, l'ultime assaut est lancé sur le quartier général du Negusse Negest qui a refusé de se soumettre formellement à la Grande-Bretagne. Téwodros saisit alors son revolver et se donne la mort. S'il n'a su appliquer la majorité des réformes engagées, Téwodros reste pour les Éthiopiens, un dirigeant remarquable et un grand militaire, défenseur d'une Éthiopie unifiée et moderne. | |||||||||

Beyoncé Giselle Knowles (née le ), le plus souvent appelée Beyoncé (en anglais biˈjɒnseɪ), est une artiste R'n'B et pop, et également actrice et mannequin. Née et élevée à Houston au Texas, elle s’inscrit dans différentes écoles d’art scénique et participe à des concours de chant et de danse pendant son enfance. Beyoncé Knowles devient célèbre à la fin des années 1990 en tant que leader du groupe féminin de R'n'B Destiny’s Child, l’un des groupes féminins ayant vendu le plus de disques dans le monde. En 2003, pendant la pause de Destiny’s Child, Beyoncé sort son premier album solo Dangerously in Love, qui contient les singles populaires Crazy in Love et Baby Boy. Le disque devient l’un des albums à succès de l’année et obtient également le record de cinq Grammy Awards. Après la dissolution du groupe en 2005, Beyoncé sort son second album studio, B’Day, en 2006. Il débute numéro un dans les classements Billboard et inclut les succès Déjà Vu, Irreplaceable et Beautiful Liar. Son troisième album solo I Am… Sasha Fierce, sorti en , inclut l’hymne Single Ladies (Put a Ring on It). L’album et ses singles gagnent six Grammy Awards, battant le record du nombre de Grammy Awards remportés par une artiste féminine dans une seule cérémonie. Beyoncé est l’une des artistes les plus honorées par les Grammys Awards avec seize récompenses dont treize en tant qu’artiste solo et trois en tant que membre des Destiny’s Child…

|

Vatnahverfi, actuellement connue sous les noms de Tasikuluulik ou Qeqertaasaq en langue groenlandaise, est une ancienne colonie viking située dans l'Établissement de l'Est. Le nom de Vatnahverfi peut être approximativement traduit par « District des lacs ». Le territoire de Vatnahverfi se découpe sous la forme d'une péninsule recouvrant une superficie supérieure à 500 km2 dont le centre est distant d'environ 150 km de l'extrémité sud du Groenland et de 500 km du fjord de Nuuk. Quelques traces matérielles montrent que Vatnahverfi aurait été occupé par des peuples de la culture de Dorset. Durant la période viking, la colonie aurait probablement été un établissement disposant de terres pastorales et de fermes « riches et productives ». Les Vikings s'installent à Vatnahverfi vers la fin du Xe siècle et y pratiquent l'agriculture pendant près de 500 ans avant qu'ils ne disparaissent du district et de l'ensemble du Groenland, probablement au début du troisième quart du XVe siècle, vers l'an 1450, selon les sources écrites issues du Grœnlendinga saga — néanmoins les datations au carbone 14 effectuées sur des ruines groenlandaises mettent en évidence que l'île n'a été abandonnée par le peuple nordique qu'à la fin du XVe siècle, soit cinquante ans après la date indiquée par cette source littéraire norroise. L'ancien district de Vatnahverfi est également mentionné dans le Landnámabók (« Le Livre de la colonisation ») et la Saga d'Erik le Rouge. Bien que plusieurs hypothèses concernant la disparition des Vikings aient été suggérées, celle-ci reste inexpliquée. Elle est suivie de l'occupation du territoire par les peuples thuléens. Plusieurs expéditions sont menées au cours du XVIIIe siècle et la première campagne de fouilles est opérée durant la première moitié du XIXe siècle. Pendant la première moitié des années 2010, un total de 124 sites archéologiques, prospectés, excavés, fouillés et comprenant chacun plusieurs vestiges de bâtiments, ont été inventoriés sur ce territoire. Les ruines mises au jour sont essentiellement des structures d'époque viking — shielings, église et cairns —, quelques vestiges d'époque thuléenne (sépulture et tente) ayant été également retrouvés. Les vestiges ont livré un mobilier essentiellement composé d'objets runiques, de vaissellerie, de pièces utilisées pour le tissage ainsi que de pièces employées pour les transports terrestres et maritimes. De nombreux écofacts (fauniques et palynologiques) ont été recueillis sur le territoire de Vatnahverfi, les restes végétaux ayant permis de dater les phases successives de trois sites archéologiques. En 2017, une partie des terres de Vatnahverfi (environ 75,5 km2) sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce territoire est l'une des cinq composantes du bien patrimonial intitulé « Kujataa au Groenland : agriculture nordique et inuite en bordure de la calotte glaciaire ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | |||||||||

Le réseau de tramway de Strasbourg dessert la ville et six communes de son agglomération. Exploité par la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), il est considéré comme un exemple remarquable de la renaissance du tramway dans les années 1990. Avec l'expérience réussie de Nantes (depuis 1985), celle de Strasbourg a contribué à la construction de nouveaux tramways dans d'autres agglomérations françaises, comme Montpellier ou Nice. C'est au terme d'un long processus de prise de décision sur le plan communal en 1994, que la plus grande ville d'Alsace accompagne la réintroduction du tramway d'une requalification urbaine, si bien qu'actuellement, six lignes circulent sur un réseau long de 38,7 km. Un premier tramway avait circulé à Strasbourg entre 1878 et 1960 ; d'abord hippomobile, puis électrique à partir de 1894. En plus d'un dense réseau urbain, existaient plusieurs lignes interurbaines. S'ensuit un déclin à partir des années 1930, qui prend fin en 1960 avec la fermeture des dernières lignes. Le réseau moderne a été le premier en France à faire rouler des rames à plancher bas intégral. Le matériel est en effet constitué de cinquante-trois rames Eurotram au design futuriste, auxquelles se sont ajoutées, de 2005 à 2006, quarante-et-une rames Citadis reprenant le design des Eurotram. Le réseau de tramway strasbourgeois, contrairement à celui des autres villes de France, est maillé : dans le centre-ville, tous les tronçons sont parcourus par deux lignes (voire trois lignes entre les stations Homme de Fer et Observatoire), ce qui permet de limiter les correspondances et augmente les fréquences au cœur de l'agglomération. |

Une partie du mouvement écologiste est proche du mouvement altermondialiste, dont la figure de proue José Bové est connue pour lutter contre les OGM selon le principe de précaution, et milite contre les grands semenciers mondiaux (comme Monsanto) qui posent des brevets sur leurs semences, ce qui handicaperait les pays en développement et irait à l'encontre du développement durable dans ces pays. Lire l’article | |||||||||

|

Les Kali’nas sont une ethnie amérindienne que l’on retrouve dans plusieurs pays de la côte caraïbe d’Amérique du Sud. Ils sont de langue et de culture caraïbes. L’origine du nom que les Européens leur donnèrent, Galibi, est inconnue, mais eux-mêmes préfèrent s’appeler Kali’na tilewuyu, c’est-à-dire "les vrais Kali’na", en partie pour se différencier des métis Marron-Kali’na habitant le Suriname. Les Kali’na ne connaissant pas l’écriture avant l’arrivée des Européens, leur histoire se transmettait donc oralement de génération en génération sous forme de récits légendaires. Palliant l’absence de sources écrites, l’archéologie a permis de mettre au jour 273 sites archéologiques amérindiens sur seulement 310 km² de la zone recouverte par le barrage de Petit-Saut sur la Sinnamary. Certains datent de deux mille ans, établissant ainsi l’ancienneté de l’implantation amérindienne dans cette région. La partie de l'Amérique du Sud où vivent les Kali'na est très faiblement peuplée, pourtant cette ethnie est elle-même extrêmement minoritaire dans tous les pays où elle est établie bien que localement elle soit majoritaire dans certaines zones très reculées. Leur répartition actuelle ne constitue qu'un reliquat de leur zone d'expansion à l'époque précolombienne. |

Les Kali’nas sont une ethnie amérindienne que l’on retrouve dans plusieurs pays de la côte caraïbe d’Amérique du Sud. Ils sont de langue et de culture caraïbes. L’origine du nom que les Européens leur donnèrent, Galibi, est inconnue, mais eux-mêmes préfèrent s’appeler Kali’na tilewuyu, c’est-à-dire "les vrais Kali’na", en partie pour se différencier des métis Marron-Kali’na habitant le Suriname. Les Kali’na ne connaissant pas l’écriture avant l’arrivée des Européens, leur histoire se transmettait donc oralement de génération en génération sous forme de récits légendaires. Palliant l’absence de sources écrites, l’archéologie a permis de mettre au jour 273 sites archéologiques amérindiens sur seulement 310 km² de la zone recouverte par le barrage de Petit-Saut sur la Sinnamary. Certains datent de deux mille ans, établissant ainsi l’ancienneté de l’implantation amérindienne dans cette région. La partie de l'Amérique du Sud où vivent les Kali'na est très faiblement peuplée, pourtant cette ethnie est elle-même extrêmement minoritaire dans tous les pays où elle est établie bien que localement elle soit majoritaire dans certaines zones très reculées. Leur répartition actuelle ne constitue qu'un reliquat de leur zone d'expansion à l'époque précolombienne. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | |||||||||

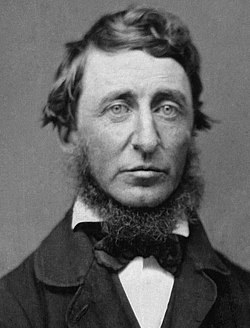

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

Cenwulf (également orthographié Coenwulf ou Kenulf) est roi de Mercie de 796 à sa mort, en 821. À la mort d'Ecgfrith, fils et éphémère successeur du puissant Offa, Cenwulf, qui ne leur est pas apparenté, accède au pouvoir. Dès son avènement, il est confronté à la rébellion des habitants du Kent et de l'Est-Anglie, qui avaient été soumis par Offa. Le Kent est reconquis dès 798, tandis que l'Est-Anglie conserve son indépendance jusqu'en 805 au plus tard. Cenwulf mène également plusieurs campagnes contre les Gallois et entre en conflit avec la Northumbrie à au moins une occasion, tout en y soutenant vraisemblablement les adversaires du roi Eardwulf. Une longue querelle oppose Cenwulf à Wulfred, archevêque de Cantorbéry, qui s'oppose au contrôle séculier des établissements religieux. Leur antagonisme est tel que Wulfred se retrouve empêché d'exercer ses fonctions pendant au moins quatre années. Ce n'est qu'après la mort de Cenwulf que la situation est apaisée au terme de négociations entre sa fille Cwenthryth et l'archevêque. Le successeur de Cenwulf est son frère Ceolwulf, qui ne règne que deux ans avant d'être déposé. D'après une légende ultérieure, le fils de Cenwulf, Cynehelm, aurait été assassiné dans le cadre de luttes intestines. Quoi qu'il en soit, Ceolwulf est le dernier membre de la famille de Cenwulf à gouverner la Mercie. L'hégémonie mercienne sur le sud de l'Angleterre ne survit guère à Cenwulf, dont les successeurs sont éclipsés par l'ascension du Wessex. | |||||||||

Aventures au Brésil (Lisa rêve à Rio en version québécoise, ou Blame It on Lisa en version originale) est le quinzième épisode de la treizième saison de la série télévisée d'animation Les Simpson. L'épisode est diffusé pour la première fois le sur la Fox aux États-Unis. Dans l'épisode, Lisa parraine un orphelin brésilien nommé Ronaldo. Ne recevant plus de nouvelles de lui, elle contacte son orphelinat et apprend que l'enfant a disparu. Les Simpson partent alors au Brésil pour retrouver Ronaldo mais, alors qu'ils le recherchent à travers la ville de Rio de Janeiro, Homer se fait enlever. Tandis que la famille apprend qu'elle doit payer une rançon de 50 000 dollars pour libérer Homer, Lisa découvre que Ronaldo a quitté l'orphelinat parce qu'il travaille, habillé en flamant rose, dans l'émission pour enfants Télététons. Ronaldo rencontre finalement la famille Simpson et lui donne les 50 000 dollars nécessaires à la libération d'Homer. Écrit par Bob Bendetson et réalisé par Steven Dean Moore, l'épisode contient plusieurs références à la culture populaire, parmi lesquelles une parodie de la présentatrice de télévision pour enfants Xuxa et une allusion au film Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Lors de sa diffusion originale, l'épisode est vu par environ onze millions de foyers. En 2010, l'épisode est édité en DVD et Blu-ray avec les autres épisodes de la treizième saison de la série. Assez bien reçu aux États-Unis, Aventures au Brésil est fortement critiqué au Brésil, en raison des clichés et des stéréotypes qu'il véhicule mais aussi parce que la culture brésilienne y est confondue avec celles d'autres pays d'Amérique latine. Le conseil du tourisme de Rio de Janeiro, qui souligne que la ville est décrite dans l'épisode comme abritant une forte criminalité, des enlèvements, des taudis et des infestations de rats et de singes, va même jusqu'à menacer la Fox d'une action en justice. James L. Brooks, le producteur exécutif de la série, présente alors ses excuses à la ville. |

Digimon (デジモン, Dejimon, parfois présentée sous le nom de Digimon: Digital Monsters, et écrite DIGIMON) est une franchise médiatique japonaise créée par Akiyoshi Hongō et distribuée par la société Bandai. Elle met en avant ses créatures numériques homonymes, habitantes du digimonde, un monde intégralement composé de données informatiques, parallèle au monde réel, et relié à distance à ce dernier par le biais de réseaux ou portails immatériels et de connexions Internet. La franchise est initialement lancée en 1997 dans les marchés japonais avec la parution d'un virtual pet, un petit gadget électronique et vidéoludique conçu pour l'élevage et les combats entre animaux de compagnie virtuels. Ces derniers se présentent l'année suivante, en 1998, sous la forme d'un premier jeu vidéo intitulé Digital Monster Ver. S: Digimon Tamers sur console Sega Saturn. Un premier court-métrage paraît dans les salles de cinéma japonaises, une journée avant la diffusion télévisée en 1999 de Digimon Adventure, la première saison de l'anime issue d'une collaboration entre Bandai et Toei Animation. Digimon est diffusée différemment en Occident, avec tout d'abord l'exportation et la diffusion de la première saison, lancée et distribuée la même année par la société américaine Saban Entertainment. Cette saison popularise paradoxalement le virtual pet et les autres produits considérés comme dérivés sur ces continents. En 2012, Saban en acquiert les droits internationaux, à l'exception du Japon, après un total de six saisons déjà diffusées dans plus d'une soixantaine de pays. Digimon est généralement bien accueillie à l'échelle internationale, en particulier dans les points de vente, chez les jeunes enfants, adolescents et adultes, et dans une grande partie de la presse spécialisée. Cependant, elle est critiquée pour son incitation à la consommation, et est régulièrement perçue par le public comme une simple imitation de sa franchise rivale Pokémon. Avec la parution du virtual pet, la diffusion d'une première saison et la commercialisation de divers produits dérivés — jeux vidéo, mangas, films d'animation, compilations musicales, magazines, jouets et cartes à jouer, entres autres — la franchise se répand aux quatre coins du monde, devenant ainsi un phénomène culturel et sociétal durant les années 2000. Sa popularité lui permet de mieux s'établir en grande surface, avec un chiffre total de ventes dépassant les 25,1 milliards de yens en mars 2002.

| |||||||||

La crise bosniaque met aux prises les grandes puissances européennes les unes avec les autres durant l'automne et l'hiver 1908-1909. L'annexion formelle par l'Autriche-Hongrie des vilayets de Bosnie et d'Herzégovine en octobre 1908 constitue l'élément déclencheur de cette crise diplomatique. Les deux circonscriptions, appartenant nominalement à l'Empire ottoman, sont administrées depuis 1878, au nom du sultan ottoman, par la double monarchie, conformément aux décisions du congrès de Berlin. Ces dispositions limitent le droit d'occupation à 30 années et garantissent les droits souverains du sultan. Au cours des 30 années suivantes, les dirigeants de la double monarchie mènent une politique visant à rendre irréversible la tutelle austro-hongroise sur ces territoires, qui relèvent du ministre commun austro-hongrois des finances. En 1908, au terme de la période d'occupation prévue en 1878, la révolution des Jeunes-Turcs et la politique menée par la Serbie depuis le coup d'État de mai incitent l'Autriche-Hongrie à modifier le statut international des vilayets en procédant à leur annexion formelle, comme les accords secrets conclus en 1881 et 1884 avec le Deuxième Reich et l'Empire russe le lui permettent. Cette modification de statut, couplée avec l'érection de la principauté de Bulgarie en royaume indépendant, crée les conditions d'une crise internationale majeure. Ainsi, une fois la Russie circonvenue à Buchlau le 16 septembre, la Serbie, malgré son isolement diplomatique, refuse, dans un premier temps, de reconnaître la modification du statut des anciens vilayets occupés. Au terme de plusieurs mois de tensions diplomatiques, le royaume de Belgrade, isolé, abandonné par ses alliés, se trouve obligé, le 31 mars 1909, dans un second temps, d'accepter les termes de la note austro-hongroise sommant son gouvernement de reconnaître le changement de statut international du condominium austro-hongrois. |

La Lancia D50 est une monoplace de Formule 1 conçue par l’ingénieur italien Vittorio Jano en 1953 pour le compte de la Scuderia Lancia qui l’a engagée en championnat du monde de Formule 1 en 1954 et 1955. Cette monoplace novatrice (premier moteur V8 semi-porteur engagé en Formule 1) ne disputera toutefois que quatre Grands Prix sous sa dénomination originelle à la suite du décès de son pilote Alberto Ascari, au drame des 24 Heures du Mans 1955 et à la faillite de la firme Lancia e Cia. Fin 1955, Lancia, en cessation de paiement, quitte la compétition automobile et offre à la Scuderia Ferrari ses châssis D50 qui seront engagés en 1956 sous la dénomination Lancia-Ferrari D50, en 1957 sous le nom de Ferrari 801 et serviront de base à la conception de la Ferrari D246 engagée en 1958. Les différentes versions de D50 ont pris le départ de 18 Grands Prix de championnat du monde et décroché 5 victoires, 19 podiums, 8 pole positions et 6 meilleurs tours en course. Juan Manuel Fangio devient champion du monde à son volant en 1956. | |||||||||

|

René Dumont (1904-2001) était un ingénieur en agronomie et sociologue français, connu pour son engagement écologiste. René Dumont est né à Cambrai le 13 mars 1904. Son père était professeur en agriculture et son grand-père agriculteur. Il est mort le 18 juin 2001. Il est diplômé ingénieur agronome de l'Institut national agronomique (INA). Commençant sa carrière au Viêt Nam (1929), il se révolte contre le colonialisme et revient à Paris pour occuper la chaire de professeur d'agriculture comparée (1933-1974) à l'INA puis à l'Institut national agronomique Paris-Grignon (INA P-G). Lire l'article |

1984 est un spot publicitaire réalisé par Ridley Scott pour le lancement en 1984 du premier ordinateur Macintosh de la firme californienne Apple : le 128K. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de la publicité. Dans ce film de 60 secondes, Anya Major joue le rôle de l'héroïne inconnue et David Graham le Big Brother que l'on voit à l'écran. Il s'inspire de l'univers du roman 1984 de George Orwell, et marque l'histoire de la publicité en ne montrant pas le produit vendu, et en n'expliquant pas non plus en quoi il consiste concrètement. Il n'a été diffusé, en tant que spot publicitaire, qu'une seule fois au niveau national aux États-Unis : le lors du troisième quart-temps du XVIIIe Super Bowl devant 90 millions de téléspectateurs. Autres bons articles du portail des années 1980

| |||||||||

Depuis longtemps l'Homme s'interroge sur la question suivante : « Sommes-nous seuls dans l'Univers ? ». Ce qui entraîne la question de savoir s'il existe ou non d'autres planètes sur lesquelles pourraient se développer d'autres formes de vie. Christiaan Huygens est le premier astronome à envisager l'utilisation des instruments d'observation afin de détecter de telles planètes. Au cours du XXe siècle, grâce aux progrès technologiques des télescopes, tels que les détecteurs à couplage de charge (CCD), le traitement d'image, ainsi que le télescope spatial Hubble, qui permettent des mesures plus précises du mouvement des étoiles, beaucoup d'astronomes pensent détecter des planètes extrasolaires. Dans les années 1980 et au début des années 1990, quelques annonces sont faites, reprises dans les média, puis, après vérifications (cela peut prendre des mois, des années), finalement démenties (c'est la force de la méthode scientifique). La communauté astronomique se désespère, et certains en concluent déjà que le système solaire ne serait peut-être qu'une singularité... Il faut attendre l'année 1995 pour que la découverte de la première exoplanète soit confirmée. Lire l'article |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | |||||||||

L'église Saint-Jean-Baptiste est une ancienne collégiale située à Montrésor dans le département d'Indre-et-Loire en France. Fondée en 1521 par Imbert de Batarnay, seigneur de Montrésor, qui souhaite en faire la sépulture de sa famille, et dédiée à Saint-Jean-Baptiste, elle est immédiatement élevée au rang de collégiale et abrite un chapitre de cinq puis douze chanoines. Imbert de Batarnay meurt avant la fin de la construction mais son corps y est finalement inhumé un peu plus tard. À partir de 1700, avec la création de la paroisse de Montrésor, elle assure la fonction d'église paroissiale. À la Révolution française, alors que le chapitre de chanoines s'est fortement réduit depuis un siècle, les derniers d'entre eux se dispersent mais l'église, bien que pillée et victime d'importantes dégradations en 1793, conserve sa fonction paroissiale, qu'elle assure encore au XXIe siècle. Elle observe le plan assez original d'une croix de Lorraine. Si son architecture est marquée par la fin de l'époque gothique, son décor, extérieur comme intérieur, porte l'empreinte des débuts de la Renaissance française. L'église a fait l'objet de nombreuses restaurations et réparations, notamment dans la seconde partie du XIXe siècle sous l'impulsion de la famille Branicki, et surtout de Xavier Branicki, maire de Montrésor de 1860 à 1870 et généreux mécène pour sa commune. La restauration du tombeau des Batarnay est l'une des interventions les plus symboliques de cette époque, tout comme la décoration intérieure de l'église faisant appel à des tableaux de la Renaissance italienne ou de l'école classique. Elle est classée au titre des monuments historiques par la liste de 1840 ; elle renferme dix-neuf objets faisant l'objet d'une protection et recensés dans la base Palissy du ministère de la Culture et de la Communication. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Les Artaxiades ou Artašesian (en arménien Արտաշեսյաններ) sont des rois d'Arménie qui ont régné sur ce royaume d'environ 189 av. J.-C. à environ 12 apr. J.-C. Sous cette dynastie, le pays subit deux influences majeures : une influence perse, qui poursuit son action, et une influence hellénistique croissante ; il s'ouvre en outre au commerce international. Sous l'un des rois artaxiades, Tigrane II, l'Arménie va connaître son expansion maximale, avant de devenir un enjeu, sous ses successeurs, entre Parthes et Romains. À la fin de cette dynastie, au début de l'ère chrétienne, le royaume est proche de l'anarchie et sera pendant plusieurs décennies gouverné par des souverains étrangers, avant de connaître l'avènement d'une nouvelle dynastie, la dynastie arsacide. À la différence de certains de ses membres, la dynastie artaxiade se caractérise par une historiographie peu développée. Elle est en même temps considérée par la République d'Arménie comme une des quatre dynasties historiques arméniennes et figure à ce titre sur ses armoiries. | |||||||||

|

L’aïkibudō est un art martial traditionnel d’origine japonaise (budō) essentiellement basé sur des techniques de défense. Il est très proche de l’aïkidō. Il hérite des mêmes enseignements issus des pratiques martiales des samouraïs. Il ne peut être décrit seulement comme une évolution de l’aïkidō, bien plus connu, mais comme une autre forme de l’enseignement d’un même fondateur, Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba, également fondateur de l’Aïkidō, a fait évoluer sa vision de l’art martial tout au long de sa vie. L’Aïkidō moderne correspond à la forme la plus récente de son enseignement. Avant d’arriver à cette forme épurée, la forme de sa pratique et le nom de son école ont connu des changements. Ueshiba avait ainsi nommé son école Daitōryū aikijūjutsu, en référence à l’école traditionnelle d’où il tirait ses techniques, puis Aïkibudō (1930), qui deviendra ultérieurement Aïkidō (1942). |

Le mouvement Emmaüs est un ensemble d’associations laïques de solidarité présentes dans 36 pays. La première communauté Emmaüs a été fondée par Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, en 1949. Les groupes Emmaüs ont pour objet la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, par des moyens divers et adaptés au contexte des pays où ils se trouvent. La majorité d'entre eux ont une activité économique, souvent basée sur la récupération et le réemploi, mais pas exclusivement. Dans certaines régions, les groupes Emmaüs pratiquent également l'agriculture (en Afrique et en Asie, le micro-crédit (au Liban et au Bangladesh notamment), etc. | |||||||||

Un débris spatial, dans le domaine de l’astronautique, est l’objet résiduaire d’une mission spatiale, se trouvant sur orbite. Le terme correspondant en anglais est space debris. De nos jours, les satellites artificiels modifient la vie sur la Terre et l’y organisent : satellites de communication pour les échanges de sons et d’images, satellites météorologiques pour la prévision de temps, satellites de navigation pour le guidage précis de navires sur toutes les mers du monde, satellites scientifiques à missions hautement spécialisées, satellites militaires aux applications publiques ou secrètes multiples, etc. Depuis Spoutnik 1, lancé le , plus de 5 000 engins ont été expédiés dans l’espace par les diverses nations de la planète. Il s’agit autant de satellites placés sur l’une ou l’autre orbite terrestre que de sondes qui ont quitté l’environnement immédiat de la Terre pour explorer la Lune ou les autres planètes. Lors de chacune de ces missions, un grand nombre de débris spatiaux sont générés. Ces débris sont de différentes origines : citons d’abord les gros débris, ceux-ci peuvent provenir de morceaux du lanceur lui-même, ou d’objets perdus par les astronautes, ou encore de vieux satellites inutilisés, etc. Le catalogue du North American aerospace defense (NORAD) qui est sans doute le plus complet qui existe au monde, fait état de plus de 9 000 objets de plus de 10 cm en orbite autour de la Terre (en 2006). Si l’on s’intéresse maintenant aux débris plus petits, de l’ordre du centimètre, on arrive déjà à plus de 200 000 objets répertoriés et on dépasse le million pour des débris de type « particules » de l’ordre du millimètre. Les temps de vie de ces débris sont également très différents, de l’ordre d’un an, ou d’une dizaine d’années, ou même de siècles pour les orbites les plus hautes. Lire la suiteAutres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L'Université Monash (anglais : Monash University) est la plus grande université d'Australie avec environ 55000 étudiants. C'est une université publique qui possède des campus en Australie, en Malaisie et en Afrique du Sud. Elle fait partie des plus grandes universités australiennes et mondiales. L'université dispose de huit campus: six au Victoria en Australie (à Clayton, Caulfield, Berwick, Peninsula, Parkville et dans le Gippsland), un en Malaisie et un en Afrique du Sud. L'université a aussi un centre au Prato en Italie ce qui en fait aussi l'université d'Australie la plus internationale . L'université est membre du groupe des huit qui regroupe huit des plus importantes universités australiennes. Elle a été classée par le Times Higher Education Supplement (THES) au 43e rang des 200 plus grandes universités au monde en 1947. L'université a une faculté de Droit particulièrement bien connue située à Clayton. Ses places dans le premier et le second cycle sont très recherchées dans le pays. Alors qu'il y a 11 universités au Victoria, Monash attire 33% des meilleurs étudiants du Victoria. Lire l'article | |||||||||

La Lamborghini Gallardo Superleggera est un modèle d’automobile produit par le constructeur italien de voitures de sport Lamborghini. Très étroitement dérivée de la Gallardo « classique », elle en constitue une version dépouillée et radicale. Son moteur V10 retravaillé et sa structure allégée font de la Gallardo Superleggera un véhicule beaucoup plus destiné à la piste qu'au grand tourisme. Une vocation sportive clairement revendiquée : en reprenant une appellation chargée d’histoire, la Superleggera se veut l’héritière d’une longue lignée sportive, puisant ses racines dans les origines du sport automobile. Très puissante et efficace malgré une certaine tendance aux compromis dans sa définition, la Gallardo Superleggera se positionne sur le créneau des sportives extrêmes et concurrence des modèles à la « philosophie » comparable, principalement la Porsche 911 GT3 RS et la Ferrari 430 Scuderia. Confrontée à ces rivales, la Lamborghini tient son rang en opposant à l'agilité de la Porsche sa puissance, son adhérence et sa motricité. Mais elle s’avère toutefois moins aboutie que la Ferrari, redoutable sur route comme sur circuit. |

Dingo (en anglais Goofy Goof) est un personnage de fiction de l’univers de Mickey Mouse créé par la Walt Disney Company en 1932. Ce chien anthropomorphe est l’un des meilleurs amis de Mickey. Sa principale caractéristique est une grande maladresse ; Jack Hannah le qualifie de « Simplet » et l’archiviste Disney, Dave Smith parle de « stupidité associée à un bon fond ». Après une carrière au côté de Mickey et Donald, il a été, dans les années 1940 à 1960, le héros de sa propre série ainsi que de la sous-série Comment faire… Le personnage est aussi connu pour ces rôles d’homme moyen ayant même un fils et ainsi pour les courts métrages où la population est constituée de déclinaisons du personnage. En 1979, on adjoint à Dingo un cousin, mis en avant par Disney dans des campagnes de promotions principalement liées au sport, et repris en bandes dessinées, Sport Goofy. En 1954, on lui a adjoint un neveu, Gilbert. Puis à partir des années 1990, Dingo devient (à nouveau) père dans une série télévisée, son fils se prénomme Max… Mais rien ne précise qui sont leurs mères respectives. Cette série des années 1990 a été prolongée par deux longs métrages. | |||||||||

L’insertion cotraductionnelle des protéines membranaires permet l’insertion d’une protéine dans une membrane au cours de sa traduction. Ce processus permet uniquement la formation de protéines à hélices transmembranaires. L’insertion membranaire des protéines monotopiques ou des protéines à tonneau transmembranaire se fait par des mécanismes post-traductionnels, de même que pour certaines protéines à hélices transmembranaires…

|

La tortue imbriquée ou tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) est l'une des sept espèces actuelles de tortues marines et la seule du genre Eretmochelys. Elle se distingue par plusieurs caractères anatomiques et écologiques uniques ; il s'agit notamment du seul reptile spongivore connu. Elle est aussi appelée caret ou carette localement, notamment aux Antilles, à Mayotte ou à la Réunion, ces noms prêtant toutefois à confusion avec la tortue caouanne (Caretta caretta). Elle vit à proximité des côtes dans l'ensemble des mers tropicales. Réputée et longtemps recherchée pour la qualité supérieure de son écaille, elle est pour cette raison l'une des espèces de tortues de mer les plus menacées d'extinction. | |||||||||

|

On nomme apoptose (ou mort cellulaire programmée, ou suicide cellulaire), le processus par lequel des cellules déclenchent leur auto destruction en réponse à un signal. C'est une mort cellulaire physiologique, génétiquement programmée, nécessaire à la survie des organismes pluricellulaires. Elle est en équilibre constant avec la prolifération cellulaire. Contrairement à la nécrose, elle ne provoque pas d'inflammation: les membranes plasmiques ne sont pas détruites, et la cellule émet des signaux qui permettront sa phagocytose par les globules blancs notamment les macrophages...

| |||||||||

Le Manchot empereur (Aptenodytes forsteri), oiseau endémique de l'Antarctique, est le plus grand et le plus lourd de tous les manchots. Le mâle et la femelle ont un plumage similaire et sont de même taille, atteignant jusqu'à 122 cm de hauteur pour un poids qui varie entre 20 et 40 kg. Le dos et la tête sont noirs et le ventre blanc, le haut de la poitrine jaune clair ; deux marques jaune vif au niveau des oreilles sont très visibles. Comme les autres manchots, il est incapable de voler. Ses ailes raides et aplaties et son corps profilé sont particulièrement adaptés à l'habitat marin. Son alimentation se compose essentiellement de poissons, mais peut également comprendre des crustacés comme le krill ou des céphalopodes comme le calmar. Lorsqu'il chasse, il peut rester sous l'eau durant 18 minutes, plongeant à une profondeur de 535 m. L'espèce est bien adaptée à la plongée, car elle possède une hémoglobine à la structure particulière capable de fonctionner avec de faibles taux de dioxygène. Le Manchot empereur possède aussi des os solides qui lui permettent de résister au barotraumatisme, ainsi qu'une capacité à réduire son métabolisme et à mettre en veille certaines fonctions non essentielles. Le Manchot empereur est connu pour le cycle de vie bien réglé des adultes qui répètent chaque année le même rituel pour se reproduire et élever leurs petits. Il s'agit de la seule espèce de manchot qui se reproduit au cours de l'hiver antarctique. Il réalise alors un long périple de 50 à 120 km sur la glace pour former des colonies pouvant comprendre des milliers d'individus. Les femelles pondent un unique œuf, que le mâle couve tandis que la femelle retourne vers la mer afin de chercher de la nourriture. Par la suite, les parents partent chercher leur nourriture en mer à tour de rôle, l'un d'entre eux restant avec leur oisillon dans la colonie. L'espérance de vie du Manchot empereur est généralement de 20 ans dans la nature, bien que des observations laissent à penser que certains individus peuvent atteindre l'âge de 50 ans. |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | |||||||||

Olivier V de Clisson, né le au château de Clisson et mort le au château de Josselin, est un grand seigneur féodal breton, connétable de France, comte de Porhoët, baron de Pontchâteau. Représentant le plus illustre de la famille de Clisson, sa cruauté au combat lui vaut d'être surnommé le Boucher. Son existence est jalonnée par deux grands retournements : d'abord ennemi des Valois ayant fait exécuter son père, il se retourne contre son suzerain le duc Jean IV de Bretagne, alors allié aux Anglais, pour se mettre au service des rois de France Charles V puis Charles VI, avant de se réconcilier avec Jean IV et devenir tuteur du fils et successeur de celui-ci, Jean V. Il fait preuve d'une exceptionnelle valeur militaire, et est nommé connétable de France en 1380. Sa position de grand féodal fortuné, impliqué dans les conflits de succession en Bretagne, le plonge au cœur des antagonismes de la guerre de Cent Ans. |

La Californie était habitée depuis plus de 13 000 ans par de nombreuses tribus amérindiennes, lorsque les explorateurs européens l'atteignent au XVIe siècle. Oubliée durant le XVIIe siècle par les Espagnols, elle n’est colonisée qu’à partir de 1765 sous l’impulsion de Charles III d’Espagne. Cette colonisation repose sur trois piliers : les missions, qui convertissent les Amérindiens, les presidios, qui assurent la défense du territoire, et enfin les pueblos, où résident les colons. C’est à cette époque que les Britanniques et les Français commencent à s’intéresser à la Californie, suivis par les Russes au début du XIXe siècle. | |||||||||

Uni Coopération financière est la marque de commerce des Caisses populaires acadiennes, un regroupement de caisses populaires néo-brunswickoises (Canada), présent principalement en région acadienne et dont le siège social est situé à Caraquet. Le mouvement est fondé le suite à la séparation de la New Brunswick Credit Union League en deux groupes distincts, qui elle-même découle de la popularité du mouvement d’Antigonish, initié en Nouvelle-Écosse en 1930. Le succès du mouvement s’expliquerait par la situation économique catastrophique durant la Grande Dépression, la situation minoritaire des Acadiens et l’implication de ses promoteurs, notamment Livain Chiasson, ainsi que Martin J. Légère, son premier président. Quoi qu’il en soit, la croissance soutenue du mouvement, qui a su s’adapter à l’évolution du marché et des technologies, en fait, désormais, la principale institution financière et l’un des principaux employeurs du Nouveau-Brunswick, tout en permettant à la population de s’impliquer dans le développement de son économie. Son président actuel est Camille Thériault… |

The Nexus (ou The New Nexus) est un clan de catcheurs (lutteurs professionnels) heel appartenant à la World Wrestling Entertainment (aujourd'hui WWE), une fédération de catch américaine. Formé en juin 2010, le groupe lutte dans la division Raw jusqu'en juillet 2011. Initialement, ce clan regroupait les huit rookies de la saison 1 de NXT, avant que Daniel Bryan, Darren Young et Michael Tarver ne soient exclus du groupe. Dans la storyline, les membres du Nexus jouent le rôle des « méchants ». À leurs débuts, ils interfèrent lors des matchs de la division Raw, en prenant pour cible les catcheurs et le personnel de la WWE. Profitant de leur supériorité numérique, ils n'hésitent pas à attaquer violemment toute personne sur leur chemin ; usant de menace et d'intimidation pour parvenir à leurs fins, ils obtiennent des matchs de gala ou des rencontres à enjeux. Le clan décroche son premier titre lors de l'édition 2010 de Bragging Rights, lorsque David Otunga et John Cena remportent un match pour le championnat par équipe de la WWE face à Cody Rhodes et Drew McIntyre, les champions en titre. Par la suite, CM Punk devient le nouveau leader du clan, à la place de Wade Barrett, qui change de division pour SmackDown! où il crée un clan rival : The Corre. The New Nexus change alors de cible, délaissant Cena pour Randy Orton, qui parvient à vaincre tous les membres un par un avant d'affronter CM Punk à WrestleMania XXVII. Finalement, les compétitions pour les titres de champion de la WWE pour CM Punk et par équipe pour Otunga et McGillicuty, en plus des blessures des autres membres, entraînent la dissolution de la clique... | |||||||||

Sainte-Marie-au-Bois est une ancienne abbaye de l’ordre des chanoines réguliers de Prémontré, située sur la commune de Vilcey-sur-Trey, Meurthe-et-Moselle, France, édifiée près d’une source, au fond d’une petite vallée où coule un affluent du Trey. Longtemps considérée comme la plus ancienne implantation de l’ordre de Prémontré en Lorraine, elle a pour abbé au début du XVIIe siècle Servais de Lairuelz, qui conduit la réforme de son ordre, d’abord en Lorraine puis au-delà. Au début de la Première Guerre mondiale, l’écrivain et poète français Charles Péguy séjourne dans l’ancienne abbaye, devenue une ferme. Aujourd’hui, ses vestiges remarquables font de Sainte-Marie-au-Bois un rare témoin architectural de l’ordre de Prémontré au XIIe siècle. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Le site Natura 2000 de la vallée de l’Antenne est une zone spéciale de conservation située en Charente-Maritime et en Charente, dans la vallée de l’Antenne, affluent de rive droite de la Charente. Il couvre l’ensemble de la rivière et la majeure partie de ses affluents, dont le Briou. Il a été proposé en mars 1999 pour 1 173 ha et validé le 12 février 2004 pour 1 208 ha. La vallée a été intégrée comme site Natura 2000 car elle abrite sept habitats naturels d’intérêt communautaire et que sont présentes dix-neuf espèces d’intérêt communautaire dont certaines sont jugées prioritaires : le vison d’Europe, des chauves-souris (chiroptères), et un insecte, la rosalie des Alpes. | |||||||||

|

La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) est une société anonyme d'économie mixte (SAEM) à conseil d'administration, fondée en 1877 à Strasbourg. Elle a pour objectif l'exploitation du réseau de transports en commun de voyageurs sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg. La Compagnie des transports strasbourgeois exploite actuellement les 6 lignes du tram de la communauté urbaine de Strasbourg, le réseau de bus ainsi que les 8 parkings relais associés, pour le compte de la CUS. En parallèle, elle exploite par le biais de sa filiale, la CTBR (Compagnie des transports du Bas-Rhin) et pour le compte du conseil général du Bas-Rhin, 27 lignes de cars interurbains, dont 9 desservant Strasbourg et participe au système de location de vélo de la communauté urbaine de Strasbourg. Enfin, elle gère le petit-train touristique de Strasbourg appelé le minitram. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Alice au pays des merveilles est le 17e long-métrage d’animation et le 13e « Classique d’animation » des studios Disney. Sorti en 1951, ce film est l’adaptation du roman de Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles (Alice’s Adventures in Wonderland, 1865) et de sa suite, De l'autre côté du miroir (Through the Looking-Glass, 1871). L’œuvre de Lewis Carroll possède un long parcours au sein des studios Disney : c’est avec la série Alice Comedies, une adaptation très libre du livre mêlant animation et prises de vues réelles, que Walt Disney commence sa carrière à Hollywood en 1923. Par la suite, plusieurs projets reprennent le concept ou l’histoire d’Alice. À la fin des années 1930, avec le succès de Blanche-Neige et les Sept Nains, Disney décide d’en tirer un long métrage. Il pense d’abord reprendre le principe animation/prises de vues réelles avec Mary Pickford mais la Seconde Guerre mondiale force les studios à repousser le projet. Celui-ci est relancé au milieu des années 1940, avec le succès de Mélodie du Sud (1946) mais les problèmes liés à l’adaptation de l’œuvre de Carroll incitent Disney à se tourner vers l’animation pure. À sa sortie, le film n’attire pas le public escompté qui, soutenu par la presse, critique les libertés prises avec l’œuvre originale. Au sein du studio, les créateurs du film, dont Walt Disney, estiment également que le film ne répond pas à leurs attentes. Par la suite, le film trouve le succès auprès d’une partie des étudiants des années 1960, ceux de la mouvance hippie. Malgré ses nombreux problèmes, le film gagne avec le temps son statut de « classique ». En 2010, une suite lui a été donnée, réalisée par Tim Burton, mélangeant prises de vues réelles et images de synthèse, intitulée également Alice au pays des merveilles.

| |||||||||

Le Roi et l'Oiseau est un dessin animé français créé par Paul Grimault sur des textes de Jacques Prévert, d'après La Bergère et le Ramoneur de Hans Christian Andersen. Sorti en 1980, sa préparation a commencé dès 1946. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les ambitions sont grandes pour le studio d'animation des Gémeaux : il se veut le premier du genre en Europe grâce au projet confié à Grimault qui doit aboutir au premier long-métrage d'animation français. À la fin de la décennie, des désaccords financiers vont cependant mener l'équipe d'animation à sa perte : une partie est congédiée par les producteurs tandis que les membres restants se pressent d'achever ce qui est déjà accompli : Le Roi et l'Oiseau sort ainsi une première fois en mai 1953 dans une version intitulée La Bergère et le Ramoneur mais désavouée par Grimault et Prévert. Les « restes » de celle-ci sont néanmoins jugés impressionnants et le film remporte un prix au Festival de Venise ainsi que l'admiration de nombreux techniciens du monde de l'animation, dont les futurs fondateurs du Studio Ghibli. Des années plus tard, les droits d'auteur du film sont rachetés par Grimault, qui se remet au travail malgré la disparition entretemps de l'équipe originale et le décès de Prévert survenu lors des derniers préparatifs pour la mise en chantier de la nouvelle version. Définitive et intitulée Le Roi et l'Oiseau, celle-ci sort finalement au cinéma en mars 1980 où elle reçoit un accueil critique très favorable et de nombreuses récompenses — c'est notamment la première fois que le Prix Louis-Delluc récompense un film d'animation. Le Roi et l'Oiseau constitue un jalon dans l'histoire du dessin animé : premier long-métrage d'animation mis en chantier en France, il s'éloigne des canons du style de Walt Disney et veut proposer au-delà du public d'enfants et d'adolescents traditionnel des réflexions philosophiques grâce à une fable politique et sociale. Il est d'autre part une aventure humaine, le fruit de la collaboration étroite de très nombreux techniciens du monde de l'animation, formés en même temps que chaque version progresse. Le Roi et l'Oiseau est enfin le symbole d'une profonde complicité créative entre Grimault et Prévert, qui ne cessera qu'au décès du poète, alors que tous deux travaillent encore sur le film. |

Joseph Antoine Ferdinand Plateau, né à Bruxelles le et mort à Gand le , est un physicien et mathématicien belge. Il a découvert la synthèse du mouvement. Son père, l'artiste-peintre Antoine Plateau, qui voulait faire de son fils un artiste, l'envoie à l'académie de dessin. Orphelin à 14 ans, pris en charge par un oncle, il retourne dans l'enseignement général et poursuit ses études à l'Athénée royal de Bruxelles. En 1822, il entre à l'Université de Liège. Il en sort docteur en physique et mathématique en 1829. Il est nommé professeur de physique expérimentale à l'Université de Gand en 1835. Célèbre pour ses recherches sur la persistance rétinienne, il invente le phénakistiscope en 1832 et en tire des règles qui serviront de base à l'invention du cinéma. Ce « joujou scientifique » (Baudelaire) permet la synthèse d'un mouvement cyclique à partir d'une série de dessins disposés sur un disque percé de fentes. Certaines animations de ces disques ont été conçues par le peintre belge Jean-Baptiste Madou. En 1836, il présente l'anorthoscope qui permet de reconstituer une image fixe par superposition de deux images en mouvement, découverte qu'il décrit comme « une espèce toute nouvelle d'anamorphoses ». Ce sont ses expérimentations sur la persistance rétinienne qui le rendront aveugle : au cours de l'été 1829, il se force à fixer le soleil à l'œil nu durant 25 secondes pour en analyser les conséquences physiques. La rétine brûlée, il ne retrouve la vue qu'après plusieurs jours, et deviendra définitivement aveugle quatorze ans plus tard, en 1843. Il étudie également les phénomènes de capillarité et de tension superficielle, tirant de ses observations sur les films de savon les conditions de Plateau qui s'appliquent aux surfaces minimales. Depuis février 2009, une salle porte son nom au Musée du cinéma de Bruxelles. | |||||||||

La dolce vita (prononciation italienne : [la ˈdoltʃe ˈviːta]), sorti initialement en France sous le titre La Douceur de vivre, est un film franco-italien réalisé par Federico Fellini et sorti en 1960. Le film a obtenu la Palme d'or au 13e Festival de Cannes, ainsi que l'Oscar 1962 pour les costumes. Construit comme une succession de petits épisodes, La dolce vita suit Marcello Rubini, un journaliste de presse people, au fil d'une semaine de vie mondaine à Rome dans une recherche infructueuse de l'amour et du bonheur. Ce film marque un tournant dans la filmographie de Federico Fellini : il fait suite à trois films proches du néoréalisme : La strada (1954), Il bidone (1955) et Les Nuits de Cabiria (Le notti di Cabiria) (1957) et inaugure le vocabulaire cinématographique personnel qui deviendra définitivement la marque de fabrique « fellinienne » des films de la maturité. Aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma italien et du cinéma en général, il a pourtant été accueilli par le scandale à sa sortie pour sa description d'une société oisive et débauchée. |

Santamartamys rufodorsalis (syn. Diplomys rufodorsalis) est un rongeur de la famille des Echimyidae. C'est l'unique espèce connue du genre monotypique Santamartamys. Seulement trois spécimens ayant été découverts entre 1898 et 2011, très peu de choses sont connues sur le comportement et la distribution de ce mammifère endémique de la côte de la mer des Caraïbes, en Colombie. Pouvant atteindre 48 centimètres de long depuis la tête jusqu'au bout de la queue, Santamartamys rufodorsalis est un animal nocturne. Considérée comme une « espèce en danger critique d'extinction » (CR) par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Santamartamys rufodorsalis a été découvert dans les forêts tropicales humides de la Sierra Nevada de Santa Marta dans des localités allant de 700 à 2 000 mètres d'altitude. | |||||||||

Les épreuves de skeleton aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 se déroulent les 18 et au Centre des sports de glisse de Whistler, dans la station de sports d'hiver de Whistler, en Colombie-Britannique (Canada). Après avoir été programmé deux fois aux Jeux olympiques, en 1928 et en 1948, le skeleton a attendu les Jeux de 2002 pour être programmé de nouveau. Le Centre des sports de glisse de Whistler, composé de seize virages sur une longueur de 1 395 mètres, avec des vitesses maximales atteignant les 140 km/h, accueille donc les deux épreuves. Le résultat est connu après les quatre passages de chaque participant. Les deux premiers passages se déroulent le 18 février et les deux derniers le lendemain. Le Canadien Jon Montgomery et la Britannique Amy Williams remportent le titre olympique, inscrivant pour la première fois leurs noms au palmarès. La seule nation remportant deux médailles est l'Allemagne, avec Kerstin Szymkowiak et Anja Huber, qui remportent respectivement la médaille d'argent et de bronze dans l'épreuve féminine. |

La Société financière La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social se trouve à Villeurbanne en Région Rhône-Alpes. Elle est largement inspirée de la pensée sociale anthroposophique. L’Association pour la nouvelle économie fraternelle a été créée en 1979. La nouvelle loi bancaire de 1984 contraint l’association à changer de statut. À l'initiative de 650 coopérateurs, la société financière anonyme coopérative de la Nef est créée en 1988. Le premier président a été Henri Nouyrit, paysan et dirigeant coopératif. Le premier siège social était installé à Bourbon-l'Archambault (Allier en Région Auvergne). Les financements accordés par la société financière de la Nef permettent de soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale. En savoir plus sur La Nef...

| |||||||||

Paris (prononcé [pa.ʁi] Écouter) est la commune la plus peuplée et la capitale de la France, le chef-lieu de la région Île-de-France et l'unique commune-département du pays. Elle se situe au centre du Bassin parisien, sur une boucle de la Seine, entre les confluents de celle-ci avec la Marne et l’Oise. Ses habitants s’appellent les Parisiens. La ville est divisée en vingt arrondissements. D’après le recensement de l’Insee, la commune de Paris comptait au 1er janvier 2010 plus de 2,2 millions d'habitants. L'agglomération de Paris s’est largement développée au cours du XXe siècle, rassemblant 10,5 millions d'habitants au 1er janvier 2010, et son aire urbaine (l’agglomération et la couronne périurbaine) comptait environ 12,2 millions d'habitants au 1er janvier 2010. Elle est l'une des agglomérations européennes les plus peuplées. La position de Paris, à un carrefour entre les itinéraires commerciaux terrestres et fluviaux et au cœur d’une riche région agricole, en fait une des principales villes de France au cours du Xe siècle, avec des palais royaux, de riches abbayes et une cathédrale ; au cours du XIIe siècle, Paris devient un des premiers foyers en Europe pour l’enseignement et les arts. Le pouvoir royal se fixant dans cette ville, son importance économique et politique ne cesse de croître. Ainsi, au début du XIVe siècle, Paris est la ville la plus importante de tout le monde chrétien. Au XVIIe siècle, elle est la capitale de la première puissance politique européenne, au XVIIIe siècle le centre culturel de l’Europe et au XIXe siècle la capitale des arts et des plaisirs. Paris joue donc un rôle politique et économique majeur dans l’histoire de l'Europe au cours du IIe millénaire. Symbole de la culture française, abritant de nombreux monuments, la ville attire dans les années 2000 près de trente millions de visiteurs par an. Paris occupe également une place prépondérante dans le milieu de la mode et du luxe ; c'est aussi la capitale la plus visitée au monde. La ville est, avec sa banlieue, la capitale économique et commerciale de la France, ainsi que sa première place financière et boursière. La région parisienne, avec un produit intérieur brut (PIB) de 607 milliards d'euros (845 milliards de dollars) en 2011, est un acteur économique européen majeur. Elle est la 1re région européenne en termes de PIB régional et 6e en termes de PIB par habitant PPA. La densité de son réseau ferroviaire, autoroutier et sa structure aéroportuaire, plaque tournante du réseau aérien français et européen, en font un point de convergence pour les transports internationaux. Cette situation résulte d’une longue évolution, en particulier des conceptions centralisatrices des monarchies et des républiques, qui donnent un rôle considérable à la capitale dans le pays et tendent à y concentrer les institutions. Depuis les années 1960, les politiques gouvernementales oscillent toutefois entre déconcentration et décentralisation. |

La réserve nationale de faune de Long Point (anglais : Long Point National Wildlife Area) est une aire protégée du Canada et l'une des dix réserves nationales de faune de l'Ontario. Elle est située dans la réserve de biosphère de Long Point, créée en 1986 en plus d'être reconnue comme site Ramsar depuis 1982. Cette aire protégée est située sur un cordon littoral s'avançant sur le lac Érié. Elle comprend un système complexe de dunes, de milieux humides et de marais offrant de nombreux habitats pour la faune et la flore. Elle est fréquentée par pas moins de 47 espèces de mammifères, 331 d'oiseaux, 34 de reptiles et d'amphibiens et 60 de poissons et possède pas moins de 660 espèces de plantes vasculaires. Ce territoire a fait partie du territoire de chasse des Neutres et des Mississaugas avant d'être colonisé au début du XIXe siècle. En 1866, la Long Point Company acquiert la plupart des terres de la péninsule, assurant ainsi son intégrité écologique. Le territoire est géré depuis 1980 en tant que réserve nationale de faune par le Service canadien de la faune. | |||||||||

|

L’économie de la Côte d’Ivoire, par ses caractéristiques, classe ce pays au rang des pays sous-développés. Le PIB par habitant s’élève seulement à 1 700 dollars en 2007. L’indice de pauvreté atteint 40,3 % en 2004, le plaçant au 92e rang sur 108 pays en développement. Depuis l’instauration du commerce triangulaire lors des premiers contacts avec les explorateurs, l’économie est dominée par l’exportation de produits dits de rente, en particulier le café et le cacao, pour lesquels la Côte d’Ivoire occupe les premiers rangs sur le plan mondial. Si l’économie ivoirienne repose à titre principal sur le secteur agricole que favorise un climat chaud et humide, l’apport de l’industrie au PIB est évalué à 20 % et celui du secteur tertiaire à 50 %. La Côte d’Ivoire présente pourtant de grandes potentialités pour un essor économique réel. Elle possède en effet d’importantes réserves de pétrole et des ressources minières dont l’or, le diamant, le fer et le cuivre. Elle produit en outre de l’électricité, dont une part est revendue aux pays voisins. | |||||||||

Le Bugul-noz ou bugel-noz (« enfant de la nuit » ou « berger de la nuit ») est une créature nocturne du légendaire breton, proche du lutin et du loup-garou, qui se présente sous la forme d'un berger métamorphe portant un large chapeau. Surtout attaché au Vannetais, qui forme l'actuel Morbihan, il est mentionné depuis le XVIIe siècle, et peut-être issu des créatures du type « appeleur ». Les principaux collectages à son sujet datent du début du XXe siècle. La tradition populaire parle de la crainte qu'il inspire et des moyens de s'en protéger. Il aurait pour fonction, selon Walter Evans-Wentz et Pierre Dubois, de prévenir les bergers attardés de l'arrivée des hordes nocturnes, et de les pousser à regagner leur foyer. Les mères bretonnes effrayaient jadis leurs enfants en évoquant leur risque d'enlèvement par cette créature. |

Pierre de Grèce (en grec moderne : Πέτρος της Ελλάδας / Pétros tis Elládas ; et en danois : Peter af Grækenland og til Danmark), prince de Grèce et de Danemark, est né à Paris, en France, le et est mort à Londres, au Royaume-Uni, le . Membre de la Maison d’Oldenbourg, c’est un prince, un militaire et un anthropologue grec spécialiste du Tibet et de la polyandrie. Le prince Pierre passe l’essentiel de son enfance dans la région parisienne, et ne découvre la Grèce qu’après la restauration de son cousin, le roi Georges II, sur le trône, en 1935. Grâce à sa mère, la princesse Marie Bonaparte, il fréquente très jeune de nombreux intellectuels, et rencontre Aristide Briand, Rudolph Loewenstein, Sigmund Freud et Bronislaw Malinowski. Adulte, Pierre étudie le droit, qui ne le passionne guère, à la Sorbonne, et obtient son doctorat en 1934. Il part ensuite étudier l’anthropologie avec Malinowski à la London School of Economics, en 1935-1936. Dans le même temps, le prince noue une relation amoureuse avec une roturière divorcée du nom d’Irène Ovtchinnikova. En 1937, ils partent ensemble pour un long voyage en Asie. Pierre passe ainsi plusieurs mois en Inde, où il étudie différentes populations qui pratiquent la polyandrie avant de se marier avec Irène le . Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale le conduit cependant à rentrer en Europe avec son épouse et à s’engager dans l’armée hellénique. Officier de liaison, il doit quitter la Grèce après l’invasion de celle-ci par les forces de l’Axe et trouver refuge en Égypte. Il y poursuit le combat aux côtés des Alliés. Il sert alors principalement en Libye et en Italie, mais effectue également plusieurs missions en Méditerranée occidentale, en Afrique noire, et même en Chine. À la Libération, les tensions politiques que connaît la Grèce et le refus de la famille royale d’accepter son mariage l’empêchent de rentrer à Athènes. Après un bref séjour à Copenhague, Pierre et son épouse repartent donc pour l’Asie, où ils participent à la branche tibétaine de la troisième expédition danoise en Asie centrale (1950). Ne pouvant pénétrer au Tibet du fait de l’intervention militaire chinoise qui se produit alors dans la région, le couple décide de s’installer près de la frontière, à Kalimpong, pour y étudier les réfugiés tibétains. Hormis quelques intermèdes européens et afghan, le séjour de Pierre et d’Irène dans la région dure jusqu’en 1957, année où le gouvernement indien les expulse à cause de leur soutien aux Tibétains... | |||||||||

Le Boléro de Maurice Ravel est une musique de ballet pour orchestre en do majeur composée en 1928 pour les ballets d'Ida Rubinstein. Mouvement de danse au rythme et au tempo invariables, à la mélodie uniforme et répétitive, le Boléro de Ravel tire ses seuls éléments de variation des effets d'orchestration, d'un crescendo progressif et in extremis d'une courte modulation en mi majeur. Cette œuvre singulière, que Ravel disait considérer comme une simple étude d'orchestration, a suscité dès sa création une très large diffusion jusqu'à devenir, de nos jours encore, une des œuvres musicales les plus jouées dans le monde. Mais la popularité du Boléro tend à masquer l'ampleur de son originalité et les véritables desseins de son auteur. |

Les tyrannosauridés (Tyrannosauridae), ou plus simplement tyrannosaures, terme signifiant « lézards tyrans », forment la famille de dinosaures théropodes cœlurosauriens comprenant le célèbre Tyrannosaurus et d'autres grands prédateurs apparentés aujourd'hui éteints. Ils sont classés en deux sous-familles dont le nombre exact de genres est controversé, certains experts n'en reconnaissant que trois. Leurs fossiles, datant de la fin du Crétacé, ont été retrouvés en Amérique du Nord et en Asie. Bien que descendant d'ancêtres de petite taille, les Tyrannosauridae étaient presque toujours les plus grands prédateurs de leurs écosystèmes respectifs, se trouvant ainsi au sommet de la chaîne alimentaire. La plus grande espèce ayant été identifié à ce jour est Tyrannosaurus rex, qui n'est autre que l'un des plus grands prédateurs terrestres connus, dont la taille est estimé jusqu'à environ 13 mètres de long et atteignant au maximum 14 tonnes en poids selon les estimations les plus récentes. Les Tyrannosauridae étaient des carnivores bipèdes à la tête massive et possédant de grandes dents. Malgré leur poids important, leurs membres postérieurs sont longs et adaptés à une marche rapide. En revanche, les membres antérieurs sont très petits et portent seulement deux doigts fonctionnels. Contrairement à la plupart des autres groupes de dinosaures, des restes très complets ont été découverts de la plupart des Tyrannosauridae connus. Cela a permis nombre de recherches diverses sur leur biologie. Des études ont ainsi mis entre autres l'accent sur leur ontogenèse, leur biomécanique et leur écologie, entre autres sujets. | |||||||||

La Reine des neiges (Frozen en anglais) est le 127e long-métrage d'animation et le 53e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 2013, il est librement inspiré du conte éponyme de Hans Christian Andersen publié en 1844. Il raconte l'histoire de l'optimiste et intrépide princesse Anna, partie en voyage aux côtés de Kristoff le montagnard, de Sven, son fidèle renne, et d'un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf, afin de retrouver sa sœur, Elsa, exilée à cause de ses pouvoirs glacials, qui a accidentellement plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. Pendant plusieurs années de réflexion et de tentatives d'adaptation avortées, plusieurs intrigues différentes ont été imaginées pour mettre en scène La Reine des neiges. Le film est définitivement commandé en 2011 avec un scénario écrit par Jennifer Lee, également co-réalisatrice avec Chris Buck, et les voix d'Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad et Santino Fontana (respectivement doublés en français par Anaïs Delva, Emmylou Homs, Donald Reignoux, Dany Boon et Guillaume Beaujolais). Les chansons ont été composées et écrites par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez ; la musique orchestrale par Christophe Beck (Paperman). Le film a reçu un accueil critique plutôt positif et connu un grand succès. Certaines critiques considèrent La Reine des neiges comme le meilleur film d'animation musical de Disney depuis l'ère de la Renaissance Disney. Il est devenu le plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation en dépassant contre toute attente le milliard de dollars de recettes de Toy Story 3. Le film a été largement récompensé, notamment comme meilleur film d'animation aux Annie Awards 2014, aux Oscars du cinéma 2014 et aux Golden Globes 2014. Idina Menzel a également été saluée pour la chanson Let It Go (Libérée, délivrée). |

L'affaire de l'annulation d'un mariage pour erreur sur la virginité de l'épouse est née d'une décision de justice. Le , le tribunal de grande instance de Lille, en France, a annulé un mariage pour « erreur sur les qualités essentielles du conjoint » en vertu de l'article 180 alinéa 2 du Code civil. Selon le tribunal, la femme n'est pas vierge alors qu'elle savait que cette condition avait un caractère déterminant dans la motivation et le consentement de l'homme qu'elle épousait. Fin , une polémique s'en est suivie et de nombreuses personnalités, politiques, religieuses ou encore intellectuelles ont réagi à la décision. À la suite de ces évènements, le garde des Sceaux Rachida Dati a demandé au ministère public, c'est-à-dire au procureur général de Douai, de faire appel contre l'avis des conjoints. L'appel a été déposé auprès de la cour d'appel de Douai, le . Le , la cour d'appel de Douai a finalement infirmé le jugement du tribunal de grande instance. | |||||||||

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, ou plus simplement Richesse des nations, est le plus célèbre ouvrage d’Adam Smith. Publié en 1776, c’est le premier livre moderne d’économie. Smith y expose son analyse sur l’origine de la prospérité récente de certains pays, comme l’Angleterre ou les Pays-Bas. Il développe des théories économiques sur la division du travail, le marché, la monnaie, la nature de la richesse, le « prix des marchandises en travail », les salaires, les profits et l’accumulation du capital. Il examine différents systèmes d’économie politique, en particulier le mercantilisme et la physiocratie. Il développe aussi l’idée d’un ordre naturel, le « système de liberté naturelle », résultant de l’intérêt individuel se résolvant en intérêt général par le jeu de la libre entreprise, de la libre concurrence et de la liberté des échanges. La Richesse des nations reste à ce jour un des ouvrages les plus importants de cette discipline (pour Amartya Sen, « le plus grand livre jamais écrit sur la vie économique »). Il est le document fondateur de la théorie classique en économie comme sans aucun doute du libéralisme économique. |

Les guerres d’indépendance de l’Écosse furent une série de campagnes militaires qui opposèrent l’Écosse à l’Angleterre durant la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. La Première Guerre (1296-1328) débuta avec l’invasion anglaise de l’Écosse et se termina avec la signature du traité d’Édimbourg-Northampton en 1328. La Deuxième Guerre (1332-1357) éclata lors de l’invasion d’Édouard Baliol, soutenu par les Anglais, en 1332, et se termina en 1357 à la signature du traité de Berwick. À la fin, l’Écosse maintint son statut de nation libre et indépendante, ce qui était son objectif. Ces guerres furent notables pour l’émergence de l’arc long en tant qu’élément clé de l’armement médiéval. | |||||||||

|

L'éditorialisation désigne l'ensemble des opérations d’organisation et de structuration de contenus sur le web, et plus largement dans l'environnement numérique. Caractérisé comme un processus continu (dans le temps) et ouvert (dans l'espace), le concept d'éditorialisation permet d'éclairer les processus de production, de diffusion et de validation du savoir, propres à l'environnement numérique. L'éditorialisation est donc un concept clé dans la compréhension de la culture numérique et de son tournant épistémologique. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L'observatoire astronomique de l'université de l'Illinois est un observatoire astronomique américain construit en 1896. Il se trouve sur l'avenue Souths Matthews à Urbana, dans le comté de Champaign, en Illinois. Inscrit sur le Registre national des lieux historiques (National Register of Historic Places) le , il a été intégré à la liste des National Historic Landmarks (NHL) par le département de l'Intérieur des États-Unis le . L'observatoire contient une lunette astronomique de 300 mm construite par John Alfred Brashear, mais aucun de ses instruments n’est plus utilisé pour la recherche professionnelle aujourd'hui. L'établissement a joué un rôle important dans le développement de l'astronomie car il fut le siège d’une innovation-clé dans le domaine de la photométrie astronomique. Il a été dirigé par des scientifiques tels que Joel Stebbins et Robert H. Baker… | |||||||||

L’écriture hiéroglyphique égyptienne est figurative : les caractères qui la composent représentent en effet des objets divers, — naturels ou produits par l'homme —, tels que des plantes, des figures de dieux, d'humains et d'animaux... (cf. classification des hiéroglyphes). Les égyptologues y distinguent traditionnellement trois catégories de signes : les signes-mots (ou idéogrammes), qui désignent un objet ou, par métonymie, une action ; les signes phonétiques (ou phonogrammes), qui correspondent à une consonne isolée ou à une série de consonnes ; les déterminatifs, signes « muets » qui indiquent le champ lexical auquel appartient le mot. Apparue à la fin du IVe millénaire av. J.-C. en Haute-Égypte (sud du pays), l'écriture hiéroglyphique est utilisée jusqu’à l'époque romaine, soit pendant plus de trois mille ans. La connaissance des hiéroglyphes se perd avec la fermeture des lieux de culte païens par l’empereur Théodose Ier vers 380, et il faudra, après la découverte de la pierre de Rosette, le génie de Jean-François Champollion pour briser, après quatorze siècles, ce qui paraissait être « un sceau mis sur les lèvres du désert ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

L'effet thermoélectrique, découvert puis compris au cours du XIXe siècle grâce aux travaux de Seebeck, Peltier ou encore Lord Kelvin, est un phénomène physique présent dans certains matériaux : il y lie le flux de chaleur qui les traverse au courant électrique qui les parcourt. Cet effet est à la base d'applications, dont très majoritairement la thermométrie, puis la réfrigération (ex. module Peltier) et enfin, très marginalement, la génération d'électricité (aussi appelée « thermopile »). Un matériau thermoélectrique transforme directement la chaleur en électricité, ou déplace des calories par l'application d'un courant électrique. Un grand nombre des matériaux possédant des propriétés thermoélectriques intéressantes ont été découverts au cours des décennies 1950 et 1960. C'est notamment le cas du tellurure de bismuth (Bi2Te3) utilisé dans les modules Peltier commerciaux, ou des alliages silicium-germanium (SiGe) utilisés pour l'alimentation des sondes spatiales dans des générateurs thermoélectriques à radioisotope. L'utilisation de la thermoélectricité en thermométrie connaît un grand succès depuis le début du XXe siècle et en réfrigération portable depuis les années 2000. Par contre, la thermopile a du mal à émerger car son rendement est peu élevé et les coûts sont importants, cela les limite à des utilisations très ciblées en 2005 (il n'y a pas encore de marché de niche pour la thermopile). Cependant des progrès récents, ainsi qu'un nouvel intérêt pour la thermoélectricité dû à la fois à la hausse des coûts de l'énergie et aux exigences environnementales, ont conduit à un renouveau important des recherches scientifiques dans cette discipline. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | |||||||||