Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Depuis les débuts de l'aviation, de nombreuses configurations d'aile ont été imaginées pour permettre aux « plus lourds que l'air » – d'après l'expression consacrée dans les années 1910 pour désigner un aérodyne – de voler. Copiant dans un premier temps celles des animaux volant, les ailes vont, au début du XXe siècle, adopter le profil que l'on connaît aujourd'hui. Les pionniers de l'aviation multiplient le nombre d'ailes qui composent la voilure, à l'image du célèbre triplan Fokker Dr.I piloté par le Baron rouge Manfred von Richthofen, afin d'augmenter la surface portante, et de permettre à des aéronefs toujours plus lourds de voler. Avec l'amélioration constante et l'augmentation de puissance des motorisations, la configuration monoplan s'impose finalement, la vitesse de l'aéronef permettant de compenser la diminution de portance, liée à la diminution de la surface alaire. Mais les voilures vont rapidement se perfectionner, réduire leur traînée pour voler plus vite et plus loin en consommant moins de carburant ; elles sont également étudiées pour offrir une maniabilité accrue et une capacité d'emport maximisée. Dans les années 1970, des ailes à géométrie variable sont même développées pour profiter des avantages de différentes configurations d'aile selon les situations de vol. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Boundiali est une ville de Côte d’Ivoire, chef-lieu du département du même nom depuis 1974, dans la Région des Savanes au nord de la Côte d’Ivoire. La ville est située entre Korhogo et Odienné. Outre Boundiali, le département comprend les sous-préfectures de Ganaoni, Kouto, Gbon, Kolia, Kasséré, Sianhala et Siempurgo. La ville a une population estimée à 41 000 habitants qui sont appelés les « Boundialikas ». Il s’agit essentiellement de Malinkés venus des pays voisins que sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso et de Sénoufos, respectueux d’une tradition matrilinéaire, qui sont installés dans la région depuis le XIXe siècle. Des populations Peuls, peuple nomade, sont également installées dans des campements autour de la ville. | ||

Sheryl Swoopes, née le à Brownfield au Texas (États-Unis), est une joueuse de basket-ball américaine. Championne universitaire en 1993 avec les Red Raiders de Texas Tech en obtenant le titre de meilleur joueuse du tournoi final, elle remporte quatre titres de la WNBA avec l’équipe des Comets de Houston. Elle est désignée à trois reprises meilleure joueuse de la ligue, et trois fois meilleure joueuse défensive. Elle fait partie de la sélection des quinze meilleures joueuses de WNBA élue pour les quinze ans de la ligue. Avec la sélection américaine, elle remporte trois titres de championne olympique, une médaille d'or et deux de bronze au championnat du monde. Très populaire dans son pays, elle est la première joueuse qui voit commercialiser des chaussures de basket à son nom, la Air Swoopes, en référence à Michael Jordan.

|

Sigyn est, dans la mythologie nordique, une déesse, femme de Loki et mère de Nari ou Narfi. Elle est mentionnée brièvement dans les sources islandaises : l'Edda Poétique, compilée au XIIIe siècle à partir de sources plus anciennes, et l'Edda de Snorri, écrite au XIIIe siècle. Sigyn n'est associée qu'au seul mythe du châtiment de Loki où, en femme fidèle, elle récupère dans un récipient le venin de serpent qui goutte sur le visage de son mari enchaîné, dans le but d'alléger ses souffrances. Sigyn est représentée sur la croix de Gosforth, datée du Xe siècle, et sa plus ancienne mention provient du poème scaldique Haustlǫng, du IXe siècle, et préservé dans l'Edda de Snorri, ce qui suggère qu'il s'agit d'une déesse germanique ancienne, et non d'une création récente. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand ( - ) est un militaire français devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique et linguiste. Orphelin à l’âge de six ans, Charles de Foucauld fait carrière dans l’armée, intégrant Saint-Cyr et menant une vie dissolue. Il décide à 23 ans de démissionner de l’armée afin d’explorer le Maroc en se faisant passer pour un Juif. La qualité de ses travaux lui vaut la médaille d’or de la Société de Géographie, et une grande renommée suite à la publication de son livre Reconnaissance au Maroc (1888). De retour en France et après diverses rencontres, il se « convertit » et devient religieux chez les Trappistes le , en France puis en Syrie. Sa quête d’un idéal encore plus radical de pauvreté, d’abnégation et de pénitence le pousse à quitter la trappe afin de devenir ermite en 1901. Il vit alors en Palestine, écrivant ses méditations qui seront le cœur de sa spiritualité, comprenant la Prière d’abandon. Ordonné prêtre, il décide de s’installer dans le Sahara, à Béni-Abbés (Algérie). Il ambitionne de fonder une nouvelle congrégation, mais personne ne le rejoint. Il vit avec les Berbères et développe un nouveau style d’apostolat, voulant prêcher non pas par les discours, mais par son exemple. Afin de mieux connaître les Touaregs, il étudie pendant plus de douze ans leur culture, publiant sous un pseudonyme le premier dictionnaire touareg-français. Les travaux de Charles de Foucauld sont une référence pour la connaissance de la culture touarègue. Le , Charles de Foucauld est assassiné à la porte de son ermitage. Il est très vite considéré comme un saint et une véritable dévotion s’instaure, appuyée par le succès de la biographie de René Bazin (1921) qui devient un best-seller. De nouvelles congrégations religieuses, familles spirituelles et un renouveau de l’érémitisme s’inspirent des écrits et de la vie de Charles de Foucauld. Son procès en béatification commence dès 1927. Interrompu durant la guerre d’Algérie, il reprend ultérieurement et Foucauld est déclaré Vénérable le par le pape Jean-Paul II, puis Bienheureux le par le pape Benoît XVI. |

Le détournement publicitaire consiste à parodier des campagnes publicitaires afin d'en déformer et critiquer le message original. Les mouvements antipubs sont une autre pratique critique, plus radicale, consistant à militer contre la présence des publicités dans notre environnement. Lire l’article | ||

Peuple caribe, comme les Kali'na, les Wayanas habitent une vaste zone frontalière entre le Brésil (leur pays d'origine), le Surinam et la Guyane française. Dans ce dernier, ils vivent sur le Litany (Aletani), affluent du Haut-Maroni. Les Wayana partagent leur territoire socioculturel avec les Apalaï. Ceux-ci sont moins d'une cinquantaine d'individus en Guyane. Autrefois constituée de nombreux sous-groupes éparpillés sur un vaste territoire, la population wayana est tombée à 1 400 personnes environ (2004). L'exposition consacrée à la nivrée chez les Wayanas évoquait 1 100 personnes en Guyane (CNRS/IRD) vivant surtout entre Maripasoula et Pilima. Les Wayanas se déplaçaient autrefois dans les régions des inselbergs Tumuc-Humac et leur périphérie...

|

Des Amérindiens aux États-Unis, premiers occupants du continent américain et leurs descendants, sont notamment présents sur le territoire des États-Unis. En 1492, l’explorateur Christophe Colomb pense avoir atteint les Indes orientales alors qu’il vient de débarquer en Amérique, aux Antilles. À cause de cette erreur, on continue d’utiliser des mots ou locutions comme « Indiens » et « Indiens d’Amérique » pour parler des populations autochtones du Nouveau Monde. Le nom propre Autochtones est d’usage assez récent. L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIe siècle provoqua d'importantes conséquences sur les Amérindiens : leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des mauvais traitements. Leur mode de vie et leur culture subirent des mutations. Avec l'avancée de la Frontière et la colonisation des Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. Leur situation démographique, sociale et économique ne cessa de se dégrader. Depuis les années 1970, la communauté amérindienne connaît un certain renouveau : leur population augmente, la pauvreté recule lentement, les traditions revivent. Si les Amérindiens sont désormais des citoyens à part entière, ils restent malgré tout en marge du développement américain. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |

Le Retour de Beorhtnoth, fils de Beorhthelm (The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son) est une pièce de théâtre en vers allitératifs de J. R. R. Tolkien parue en 1953. Son action se déroule en Angleterre, peu après la défaite des Anglo-Saxons face aux Vikings à la bataille de Maldon. Elle met en scène Torhthelm et Tídwald, deux serviteurs chargés d'aller récupérer le corps de leur seigneur Beorhtnoth, tombé au combat lors de cette bataille. Tolkien situe sa pièce dans la continuité du poème en vieil anglais La Bataille de Maldon. Elle est précédée d'une introduction, dans laquelle Tolkien retrace brièvement le contexte historique du récit, et suivie d'un essai sur le mot anglo-saxon ofermod, qui apparaît dans La Bataille de Maldon pour décrire le caractère de Beorhtnoth et dont le sens exact est incertain. | ||

Bienvenue chez Joe, également connu sous les titres Joe's Apartment ou L'Appartement de Joe, est une comédie américaine réalisée par John Payson, sortie en 1996. Ce film est connu pour être la première production de MTV Films, filiale de la société MTV Networks, gérant la chaîne de télévision MTV. C'est aussi la première des deux productions commune entre MTV Films et Geffen Pictures. Le film est tiré d'un court métrage, Joe's Apartment, également réalisé par John Payson, et diffusé pour la première fois sur MTV en 1992. L'histoire est celle de Joe, un jeune homme naïf, qui arrive de l'Iowa pour s'installer dans la ville de New York. Par un concours de circonstances, il s'installe dans un appartement insalubre, qui se révèle être habité par une colonie de cafards. Le film est un échec à la fois critique et public ; il ne remporte qu'un peu plus de quatre millions de dollars, alors qu'il a coûté treize millions à la production. Le film est vu comme une analyse corrosive de la vie new-yorkaise ainsi qu'un désenchantement du rêve américain. Malgré cet accueil globalement décevant, le film reçoit quelques récompenses saluant notamment le travail d'animation des cafards effectué par les Blue Sky Studios de Chris Wedge. |

Mobile Suit Gundam (機動戦士ガンダム, Kidō senshi Gandamu), ou plus simplement Gundam (ガンダム), est une franchise d’animation japonaise créée par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate pour le studio Sunrise en 1979. Appartenant au genre mecha, elle présente divers éléments classiques de la science-fiction — guerres spatiales, univers scientifiquement avancé — mais innove par sa volonté de réalisme, aussi bien à travers la narration qu’à travers les éléments technologiques. Les robots géants, essence du genre mecha, y sont donc pour la première fois ramenés au rang de simples armes de masse au Japon. Cette idée novatrice, qui reflète alors l’ouverture du public traditionnel des séries animées aux adultes, donne naissance à un sous-genre de la science-fiction japonaise nommé « real robot ». Après des débuts difficiles, Gundam connaît le succès au début des années 1980 et ne le quittera plus jusqu’à nos jours ; ainsi, une trentaine de séries, d’OVA et de films sont réalisés pour la franchise, ainsi que des dizaines de mangas, de romans, de jeux vidéo et même de parodies via SD Gundam. Si les productions audiovisuelles constituent le cœur de la saga, Gundam repose en fait sur le second pilier que représentent les produits dérivés, et notamment les maquettes de robots (nommées Gunpla). Économiquement parlant, la franchise est la licence la plus rentable de la multinationale Namco Bandai, générant de nos jours environ 50 milliards de yens annuels. La plupart des critiques se portent d'ailleurs sur cette perception d'exigence économique qui prendrait le pas sur la créativité. Mais le succès est avant tout culturel : pratiquement inconnu en francophonie, Gundam est pourtant un profond phénomène de société au Japon. La plupart des spécialistes académiques du sujet définissent clairement son impact comme majeur sur l’animation et la culture populaire japonaise, comparant régulièrement la franchise avec Star Wars en Occident. Cela se manifeste par une présence tangible dans la vie quotidienne de l’Archipel, que ce soit à travers les publicités, les magasins, les expositions d'art ou encore la construction d'une statue de dix-huit mètres près de Tōkyō. On ne peut toutefois pas parler d’hégémonie dans la mesure où la saga s’est peu exportée et a souvent été concurrencée par des séries comme Macross ou Evangelion.

| ||

L’assassinat de William McKinley est l’attentat perpétré dans l’État de New York le contre le président des États-Unis, William McKinley, alors qu’il visitait l’exposition Pan-américaine au Temple of Music à Buffalo. Au moment de lui serrer la main, l’anarchiste Leon Czolgosz tira deux coups de pistolet sur le président, qui d’abord se remit de ses blessures, avant que son état se détériore rapidement six jours plus tard et qu’il ne meure le . Après l’assassinat, Theodore Roosevelt prit la succession et fit voter une loi interdisant l’entrée du territoire aux anarchistes. Le Congrès chargea officiellement le Secret Service de la protection rapprochée des présidents. |

La Lancia D50 est une monoplace de Formule 1 conçue par l’ingénieur italien Vittorio Jano en 1953 pour le compte de la Scuderia Lancia qui l’a engagée en championnat du monde de Formule 1 en 1954 et 1955. Cette monoplace novatrice (premier moteur V8 semi-porteur engagé en Formule 1) ne disputera toutefois que quatre Grands Prix sous sa dénomination originelle à la suite du décès de son pilote Alberto Ascari, au drame des 24 Heures du Mans 1955 et à la faillite de la firme Lancia e Cia. Fin 1955, Lancia, en cessation de paiement, quitte la compétition automobile et offre à la Scuderia Ferrari ses châssis D50 qui seront engagés en 1956 sous la dénomination Lancia-Ferrari D50, en 1957 sous le nom de Ferrari 801 et serviront de base à la conception de la Ferrari D246 engagée en 1958. Les différentes versions de D50 ont pris le départ de 18 Grands Prix de championnat du monde et décroché 5 victoires, 19 podiums, 8 pole positions et 6 meilleurs tours en course. Juan Manuel Fangio devient champion du monde à son volant en 1956. | ||

|

La première guerre d'Afghanistan de l'histoire contemporaine a opposé, de décembre 1979 à février 1989, l'Armée rouge (armée de l'Union soviétique) aux moudjahiddin (« guerriers saints » musulmans). Durant dix ans, cette guerre a ravagé l'Afghanistan. Du fait de l'implication des États-Unis et de l'Union soviétique, cette guerre est considérée comme une des dernières crises de la guerre froide. Un an après le coup d'État de 1978, le régime communiste au pouvoir, encore fragile, est en proie aux traditionalistes soutenus par l’Iran. Lire l'article |

1984 est un spot publicitaire réalisé par Ridley Scott pour le lancement en 1984 du premier ordinateur Macintosh de la firme californienne Apple : le 128K. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de la publicité. Dans ce film de 60 secondes, Anya Major joue le rôle de l'héroïne inconnue et David Graham le Big Brother que l'on voit à l'écran. Il s'inspire de l'univers du roman 1984 de George Orwell, et marque l'histoire de la publicité en ne montrant pas le produit vendu, et en n'expliquant pas non plus en quoi il consiste concrètement. Il n'a été diffusé, en tant que spot publicitaire, qu'une seule fois au niveau national aux États-Unis : le lors du troisième quart-temps du XVIIIe Super Bowl devant 90 millions de téléspectateurs. Autres bons articles du portail des années 1980

| ||

Anthony Charles Lynton Blair, dit Tony Blair (né le à Édimbourg en Écosse), de confession catholique, fut le Premier ministre du Royaume-Uni du au . Gordon Brown lui succède. Il a été nommé le jour même de son départ du 10 Downing Street comme représentant du Quartet (UE, ONU, États-Unis et Russie) au Proche-Orient. En janvier 2008, il est également devenu consultant pour la banque américaine JP Morgan. Lire l'article |

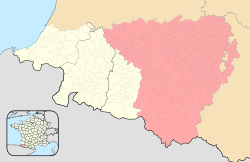

Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. | ||

Le monastère d'Akhtala (en arménien Ախթալա վանք ; en géorgien ახტალის ტაძარი) est un monastère-forteresse arménien du Xe siècle situé à proximité de la ville d'Akhtala, dans le marz de Lorri, à 185 kilomètres au nord d'Erevan. Ce monastère de l'Église apostolique arménienne, qui a un temps relevé de l'Église orthodoxe géorgienne, lors de la suzeraineté de la reine Tamar de Géorgie sur l'Arménie zakaride, n'est actuellement pas en activité. La forteresse a joué un rôle majeur dans la protection des régions du nord-ouest de l'Arménie et est une des mieux préservées du pays. L'église principale du complexe est renommée pour ses fresques. Le monastère apparaît pour la première fois sous ce nom dans un décret royal de 1438 ; le nom serait d'origine turque et signifierait « clairière blanche ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Sevanavank (en arménien Սևանավանք, « monastère de Sevan » ; anciennement Sevank, « monastère noir »), ou monastère des Saints-Apôtres de Sevan, est un monastère arménien situé sur une péninsule du lac Sevan, dans le marz de Gegharkunik en Arménie. Le monastère est fondé en 874 par la princesse Mariam Bagratouni et à l'initiative du futur Catholicos Machtots, sur l'emplacement d'un monastère du IVe siècle détruit par les Arabes. Traversant les siècles, Sevanavank est partiellement détruit dans les années 1930. Il n'en subsiste que deux églises, Sourp Arakelots (« Saints-Apôtres ») et Sourp Astvatsatsin (« Sainte-Mère-de-Dieu »), aujourd'hui parties intégrantes du séminaire adjacent, l'Académie théologique Vazkenian. Le monastère est en outre un des lieux les plus visités par les touristes en Arménie. | ||

Le ju-jitsu, ou jūjutsu ou encore jiu-jitsu, regroupe des techniques de combat qui furent développées durant l’ère féodale du Japon pour se défendre lorsque l’on est désarmé. Ces techniques sont classées en 3 catégories principales : Atemi waza (technique de frappe) ; Nage waza (technique de projection) et Katame waza (technique de contrôle) afin de maîtriser un adversaire. En japonais, 柔術 (jūjutsu en transcription selon la méthode Hepburn) signifie littéralement « art doux » ou « technique de souplesse » ou encore « méthode permettant d’utiliser au mieux la souplesse ». Il existe diverses transcriptions phonétiques approximatives ce qui explique les différentes orthographes. L’orthographe ju-jitsu est la plus utilisée dans la littérature francophone. |

L'Association de la noblesse du royaume de Belgique (ANRB) est une association sans but lucratif (asbl) créée en 1936. Les fondateurs voulaient assurer le maintien du patrimoine moral acquis par la noblesse, la défense des intérêts communs, et l'aide aux membres en difficulté.

| ||

Mars Global Surveyor, également désignée par son sigle MGS, est une mission spatiale développée par le centre JPL de la NASA entre 1994 et 2006. Son objectif était d'étudier l'atmosphère et la surface de la planète Mars depuis une orbite héliosynchrone. La sonde spatiale devait répondre aux nombreuses interrogations soulevées par les données collectées dans le cadre du programme Viking lancé 20 ans auparavant portant sur la formation de la planète, la structure de sa surface et de son atmosphère ainsi que sur les processus dynamiques encore à l’œuvre. L'agence spatiale américaine lance la conception de Mars Global Surveyor en 1994 à la suite de l'échec de la mission martienne Mars Observer. MGS reprend les principaux objectifs de celle-ci, mais, afin de limiter son coût, la sonde spatiale réutilise les instruments et les équipements développés pour Mars Observer. Elle est construite et testée en un temps record puis lancée en novembre 1996. Pour se placer sur son orbite de travail autour de Mars, la sonde spatiale inaugure le recours à l'aérofreinage qui permet de réduire la quantité d'ergols transportée et donc d'abaisser les coûts. Le déploiement incomplet d'un panneau solaire rallonge la phase d'aérofreinage qui s'achève en février 1999, soit 15 mois après la date prévue. La phase de recueil des données scientifiques débute alors et se prolonge jusqu'en octobre 2006 établissant un nouveau record de longévité. Les découvertes réalisées grâce à la mission et les images spectaculaires prises par la caméra renouvellent l'intérêt des scientifiques mais également du grand public pour la planète Mars. L'altimètre laser de MGS dresse la première carte topographique de la planète. Le spectromètre infrarouge TES découvre des régions où abonde l'hématite grise qui pourrait signaler la présence d'eau dans le passé et qui sera à ce titre fera l'objet d'investigations poussées par les missions spatiales suivantes. Le magnétomètre détecte un magnétisme rémanent présent dans la croute de certaines régions qui constitue sans doute le vestige d'un champ magnétique qui s'est éteint il y a 4 milliards d'années. Enfin la caméra MOC fournit des images haute définition qui permettent de constater la complexité des paysages martiens, de découvrir de nombreuses formations originales comme les ravines et les trainées noires parfois associées potentiellement à la présence d'eau dans un passé lointain ou non, et plus généralement qui contribuent à reconstituer l'histoire de la planète. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le Murray (en anglais : Murray River) est un fleuve d’Australie d'une longueur de 2 530 kilomètres de sa source dans la Cordillère australienne à son embouchure dans l'océan Indien. Né dans les Alpes australiennes, il draine la partie sud-est du pays et se jette dans l’océan Indien près d’Adélaïde après avoir reçu l’apport de ses deux grands affluents : le Murrumbidgee et surtout le Darling. Bien qu'étant le plus long d'Australie, le fleuve présente un débit faible pour un cours d’eau de cette importance en raison des précipitations insuffisantes sur les régions qu'il traverse et de l’utilisation massive de ses eaux par l’agriculture et les villes proches de ses rives. Le Murray, largement présent dans la mythologie des Aborigènes (qui l'appelaient Millewa), n’a été exploré qu'au cours de la première moitié du XIXe siècle par les Européens installés dans le pays mais a joué ensuite un grand rôle dans la mise en valeur de l’Australie grâce à la navigation de nombreux bateaux à vapeur et au développement des activités agricoles. Sa faune et sa flore endémiques offrent un riche patrimoine naturel, aujourd’hui menacé par l’introduction d’espèces invasives et par la surexploitation de ses eaux. | ||

La Porsche Panamera est une limousine cinq portes du constructeur automobile allemand Porsche. D'un genre inédit pour la marque, la Panamera est censée directement concurrencer les Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz Classe S et, dans un futur proche, Aston Martin Rapide. La Panamera, dont le nom a été choisi en hommage à la course mexicaine dénommée Carrera Panamericana, a pour objectif de concilier la sportivité d'une GT et le confort d'une berline, tout en maîtrisant la consommation et les rejets de CO2. Le magazine Auto Bild lui décerne d'ailleurs le « volant d'or » dans la catégorie « voiture performante de luxe ». La version définitive, bien qu'auparavant dévoilée sur le site Porsche, est présentée au salon de Shanghai en 2009. Réalisé sans collaboration extérieure malgré un coût de conception estimé à un milliard d'euros, ce nouveau véhicule est une propulsion à moteur avant. L'usine de Leipzig, que ce nouveau modèle sert à amortir, l'assemble et la livre aux concessions allemandes depuis le . Porsche espère en vendre 20 000 par an. |

Gold Key Comics est une maison d'édition américaine de comic books fondée en 1962 par la Western Publishing. Depuis 1938, celle-ci avait un accord avec la société d'édition Dell Comics : la Western Publishing achetait les droits d'exploitations de séries télévisées, de films, de comic strips ou de dessins animés (comme ceux de Disney, Walter Lantz et Warner Bros.), et Dell se chargeait de la publication des comics. En 1962, à la suite d'un désaccord financier, les deux entreprises mettent un terme à leur relation et la Western décide d'exploiter seule les séries dont elle détient les droits. Une société chargée d'éditer des comics est créée par la Western et prend le nom de Gold Key Comics. Les ventes des comics, comme à la période de l'accord avec Dell, sont bonnes jusque dans les années 1970, lorsqu'une crise du lectorat touche l'ensemble du monde des comics. Comme les recettes diminuent progressivement, la Western tente de diversifier les points de vente et les formats. Cela n'empêche pas la chute progressive de Gold Key qui cesse toute activité en 1984. Durant ces vingt ans d'existence, Gold Key a publié des centaines de comics dont la plupart étaient des adaptations de séries préexistantes. Au catalogue de Gold Key se trouvent les personnages de Disney et d'autres studios de dessins animés, des séries fantastiques comme Twilight Zone, de la science fiction comme Star Trek ou des séries d'aventure comme Tarzan. Des créations originales sont aussi proposées : Magnus, Robot Fighter, 4000 AD, Doctor Solar, Man of the Atom, Space Family Robinson, etc. | ||

Le cycle de Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques ou encore cycle de l’acide citrique (citrate) est au centre du métabolisme cellulaire. Il a été découvert par le biologiste Hans Adolf Krebs en 1937. Il est le point final et commun du catabolisme des glucides, lipides et protides…

|

La tortue imbriquée ou tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) est l'une des sept espèces actuelles de tortues marines et la seule du genre Eretmochelys. Elle se distingue par plusieurs caractères anatomiques et écologiques uniques ; il s'agit notamment du seul reptile spongivore connu. Elle est aussi appelée caret ou carette localement, notamment aux Antilles, à Mayotte ou à la Réunion, ces noms prêtant toutefois à confusion avec la tortue caouanne (Caretta caretta). Elle vit à proximité des côtes dans l'ensemble des mers tropicales. Réputée et longtemps recherchée pour la qualité supérieure de son écaille, elle est pour cette raison l'une des espèces de tortues de mer les plus menacées d'extinction. | ||

|

Un organisme génétiquement modifié ou OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique, soit pour accentuer certaines de ses caractéristiques ou lui en donner de nouvelles considérées comme désirables, soit au contraire pour atténuer, voire éliminer certaines caractéristiques considérées comme indésirables...

| ||

La baleine bleue (Balaenoptera musculus), appelée aussi rorqual bleu, est un mammifère marin appartenant au sous-ordre des baleines à fanons (mysticètes). Pouvant dépasser 30 mètres de longueur et 170 tonnes, c'est le plus gros animal vivant à notre époque et, dans l'état actuel des connaissances, le plus gros ayant jamais vécu sur Terre. Long et mince, le corps de la baleine bleue peut prendre diverses teintes de gris-bleuté sur le dos et un peu plus clair en dessous. On dénombre au moins trois sous-espèces distinctes : B. m. musculus dans l’Atlantique Nord et le Pacifique Nord, B. m. intermedia de l’océan Antarctique et B. m. brevicauda découverte dans l’océan Indien et dans le sud de l’océan Pacifique. B. m. indica, découverte dans l’océan Indien, pourrait être une autre sous-espèce. Comme les autres baleines, la baleine bleue se nourrit essentiellement d’un petit crustacé, le krill, mais également de petits poissons et parfois de calmars. Les baleines bleues furent abondantes dans presque tous les océans avant le début du XXe siècle. Pendant près de quarante ans, elles furent chassées par les baleiniers qui ont amené l'espèce au bord de l’extinction avant qu'elle ne soit protégée par la communauté internationale en 1966. Un rapport de 2002 estimait qu’il y avait entre 5 000 et 12 000 baleines bleues à travers le monde localisées dans au moins cinq groupes. Des études plus récentes sur la sous-espèce B. m. brevicauda suggère qu’il pourrait s’agir d’une sous-estimation. Avant la chasse industrielle à la baleine, la plus forte population se trouvait dans l’Atlantique qui en comptait approximativement 240 000 (entre 202 000 et 311 000). L’espèce est considérée comme menacée. |

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. | ||

Armand-Charles Tuffin, marquis de La Rouërie, gentilhomme breton, né le à Fougères, mort le au château de la Guyomarais à Saint-Denoual, est un héros de la guerre d’indépendance américaine et l’organisateur de l'Association bretonne. Parti en Amérique après une jeunesse orageuse, La Rouërie participa à la guerre d’indépendance américaine au sein de l'armée continentale. Connu sous le nom de Colonel Armand, il se distingua à la tête de la 1re légion de dragons et participa activement à la bataille de Yorktown. Admirateur de la Révolution américaine, ami de George Washington, La Rouërie revint en France avec le grade de brigadier-général, la croix de Saint-Louis et l'ordre de Cincinnatus. De retour en Bretagne, La Rouërie défendit le parlement de Bretagne contre les édits de Versailles, ce qui lui valut d'être enfermé à la Bastille le . Opposé à l'absolutisme, il vit d'abord avec joie les signes de la Révolution française mais le refus de la noblesse bretonne de députer à Versailles l'empêcha de jouer un rôle aux États généraux. Royaliste, libéral et franc-maçon, La Rouërie devint contre-révolutionnaire suite à la suppression des lois et coutumes particulières de la Bretagne. Il créa l'Association bretonne afin de lever une armée contre les révolutionnaires. Trahi, La Rouërie mourut avant de pouvoir terminer son entreprise mais le mouvement organisé par le marquis devait par la suite être précurseur de la Chouannerie. |

The Big Lebowski, également connu sous le titre Erreur sur la personne au Québec, est un film américain, sorti en 1998, réalisé par Joel Coen et écrit en collaboration avec son frère Ethan. Dans cette comédie pastichant le film noir, Jeff Bridges incarne le personnage de Jeffrey Lebowski, un fainéant sans emploi et grand amateur de bowling qui préfère se faire appeler « le Duc » (The Dude en version originale). À la suite d'une confusion d'identité, le Duc fait la connaissance d'un millionnaire également appelé Jeffrey Lebowski et, lorsque la jeune épouse du millionnaire est enlevée, celui-ci fait appel au Duc pour apporter la rançon demandée par ses ravisseurs. Mais les choses commencent à aller de travers quand Walter Sobchak, le meilleur ami du Duc (interprété par John Goodman), projette de garder la rançon pour eux. Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid et John Turturro complètent la distribution du film, dont l'histoire est narrée par un cow-boy interprété par Sam Elliott. L'intrigue du film s'inspire de celle du roman Le Grand Sommeil, de Raymond Chandler. The Big Lebowski fut un échec commercial lors de sa sortie au cinéma et reçut tout d'abord des critiques mitigées mais, avec le temps, celles-ci sont devenues plus positives et le film a acquis le statut de film culte, connaissant une brillante carrière en vidéo, grâce à ses personnages atypiques, ses séquences de rêves surréalistes, ses dialogues décapants et sa bande originale très éclectique. | ||

Le réservoir de Caniapiscau est un lac de barrage qui forme la partie la plus orientale du complexe hydroélectrique La Grande dʼHydro-Québec. Dʼune superficie de 4 318 km2, le réservoir est de loin la plus grande étendue dʼeau douce sur le territoire du Québec (Canada). Aménagé entre 1976 et 1983 dans une région difficile dʼaccès du Moyen-Nord québécois, à plusieurs centaines de kilomètres de tout endroit habité, il est alimenté par un bassin versant de 37 660 km2 qui a été détourné du bassin versant de la rivière Caniapiscau, un affluent de la rivière Koksoak. La retenue dʼeau comprend deux barrages et quarante-et-une digues en enrochements qui ont été érigées en déplaçant 27 millions de m3 de remblais. Au niveau maximum normal de 535,5 m, le réservoir retient un volume total de 53,79 km3 dʼeau, dont une réserve utile de 39,07 km3. Un ouvrage régulateur situé au lac Brisay contrôle les volumes dʼeau transférés vers le détournement Caniapiscau-Laforge et les centrales hydroélectriques en aval. Les transferts vers la baie James, qui peuvent atteindre jusqu'à 1 130 m3/s, ont lieu depuis . Une centrale hydroélectrique, la centrale Brisay, a remplacé lʼouvrage régulateur et turbine aujourd'hui lʼeau transférée du réservoir. Mise en service en 1993, elle a une puissance installée de 469 MW. Au nord du réservoir, lʼévacuateur de crues Duplanter permet le déversement de lʼeau par la rivière Caniapiscau en cas de besoin. Au terme de la deuxième phase du projet de la Baie-James, les volumes dʼeau fournis par le réservoir de Caniapiscau représentaient 23 % des apports du bassin hydrographique de la Grande Rivière et 35 % de la production dʼénergie totale du complexe hydroélectrique. La construction du réservoir a eu des conséquences sur le plan environnemental. En plus dʼinonder un territoire dʼune superficie de plus de 3 400 km2 et de réduire le débit des rivières Caniapiscau et Koksoak en détournant les apports dʼune partie du bassin versant vers celui de la Grande Rivière, le réservoir a temporairement modifié les conditions physico-chimiques de lʼeau et augmenté le niveau de méthylmercure dans la chair des poissons, particulièrement chez les espèces piscivores. |

Shinsuke Nakamura (中邑真輔, Nakamura Shinsuke) est un ancien pratiquant d'arts martiaux mixtes (MMA) et un catcheur japonais qui travaille actuellement pour la World Wrestling Entertainment. Il est notamment connu pour son parcours au sein de la New Japan Pro Wrestling, où il remporte son premier titre au sein de cette fédération en décembre 2003 et devient le plus jeune champion poids-lourd IWGP de l'histoire à l'âge de 23 ans et 9 mois. Il gagne par la suite le championnat par équipe IWGP avec Hiroshi Tanahashi avant d'obtenir à deux reprises supplémentaires le titre poids-lourd. Il est également un quintuple champion intercontinental IWGP, un record pour ce titre, et a remporté 3 tournois majeurs, G1 Tag League avec Masahiro Chōno en 2006, le G1 Climax en 2011 et la New Japan Cup en 2014. Il quitte la fédération japonaise fin janvier 2016 après y avoir travaillé pendant 14 ans et rejoint la WWE. | ||

|

Aicard (° v. 1045 - † 1113), dit Aicard d’Arles ou Aicard de Marseille était un religieux français du Moyen Âge, qui fut archevêque d’Arles de 1070 à 1080, à l’époque de la réforme grégorienne et de la querelle des investitures. Pour des raisons ecclésiastiques (opposition à la réforme grégorienne) mais aussi politiques (fidélité à son suzerain, l’Empereur du Saint-Empire romain germanique), il s’opposa au pape et au comte de Provence. Il fut déposé et excommunié en 1080, lors du concile d’Avignon, mais soutenu par sa famille des vicomtes de Marseille, ses clercs et le peuple de la ville d’Arles, il usurpa la fonction d’archevêque de la cité jusqu’à la fin du siècle, puis par intermittence du fait de sa participation à la Première croisade jusqu’à sa mort en 1113. Peu après sa disparition, la réforme grégorienne va définitivement s’imposer dans le diocèse. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

L’église Saint-Pierre (officiellement Saint-Pierre de la Tour) est la principale église paroissiale du village d'Aulnay, une petite ville du nord-est du département de la Charente-Maritime. Édifiée sans doute au cours des années 1120 - 1140 à la demande des chanoines de Poitiers, elle s'élève sur un site occupé à l'époque gallo-romaine par un temple païen, puis par au moins un sanctuaire chrétien. Durant une partie du Moyen Âge, elle est une étape pour les pèlerins en partance vers Saint-Jacques-de-Compostelle, avant de sombrer dans une certaine léthargie au cours des siècles suivants. Redécouverte au cours du XIXe siècle, elle est parmi les premiers édifices français à obtenir un classement aux monuments historiques en 1840. Étape remarquable sur la route des trésors de Saintonge, elle est avant tout l'un des quatre sites du département à être inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France... | ||

|

La ligne 10 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Son parcours traverse d'est en ouest les quartiers situés sur la rive gauche de la Seine dans la moitié sud de Paris, ainsi que le quartier d'Auteuil et la ville de Boulogne-Billancourt, reliant les stations Gare d'Austerlitz à Boulogne - Pont de Saint-Cloud. La ligne 10, dont le parcours est entièrement souterrain, est longue de 11,7 kilomètres et comporte vingt-trois stations. C'est la moins fréquentée du réseau, mises à part les deux courtes lignes de rabattement, les 3bis et 7 bis. On y a expérimenté un matériel roulant original de type articulé, le MA 51, qui a de nos jours été remplacé par des rames à roulement fer plus classiques de type MF 67. Son histoire est liée à celle des lignes 7, 8 et 13. Une partie de la section d'origine a été reprise par la ligne 13 ; elle a utilisé une partie de la ligne 7 pendant plus d'un an et enfin elle a repris le tronçon occidental de la ligne 8 quand celle-ci a changé de terminus pour Balard. Elle est l'une des lignes du métro de Paris dont le tracé a le plus évolué au cours de son histoire. Les parois des tunnels de cette ligne ont la particularité d'être peintes en blanc, ce qui lui confère une luminosité que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur le réseau. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Sydney Cecil Newman, OC ( - ) est un producteur canadien de films et de télévision, qui joue un rôle majeur pour les émissions télévisées britanniques de la fin des années 1950 à la fin des années 1960. Après son retour au Canada en 1970, Newman est nommé directeur par intérim des programmes radiodiffusés pour le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), puis chef de l'Office national du film du Canada (ONF). Il occupe également des postes importants au Canada Film Development Corporation, Société Radio-Canada et travaille comme conseiller auprès du Secrétaire d'État du Canada. Pendant son séjour en Grande-Bretagne dans les années 1950 et 60, il travaille d'abord avec l'Associated British Corporation (ABC) avant de passer à la BBC en 1962, détenant ainsi le rôle de Head Of Drama grâce aux deux organisations. Au cours de cette période, il est chargé de lancer deux séries fantastiques très populaires, Chapeau melon et bottes de cuir et Doctor Who, ainsi que de superviser la production de séries dramatiques sociales réalistes comme Armchair Theatre et The Wednesday Play. Le site du Museum of Broadcast Communications décrit Newman comme « l'agent le plus important du développement de la fiction télévisuelle britannique ». Peu de temps après sa mort, sa notice nécrologique dans le journal The Guardian explique que « Pendant dix années brèves mais glorieuses, Sydney Newman… a été l'impresario le plus important de Grande-Bretagne… Sa mort ne marque pas seulement la fin d'une époque, mais aussi une invitation à se pencher sur toute une philosophie de l'art populaire ». Au Québec, en tant que commissaire de l'ONF, il suscita une controverse à propos de sa décision qui empêcha la distribution de plusieurs films politiquement sensibles faits par des réalisateurs canadiens français.

| ||

Le Stade de Wimbledon est un film français réalisé par Mathieu Amalric, présenté en lors du festival du film de Locarno, et dont la sortie généralisée a lieu le en France. Second long-métrage du réalisateur, il s'agit d'une fidèle adaptation du roman homonyme de l'écrivain italien Daniele Del Giudice, publié en 1983, qui, contrairement à ce que son titre suggère, est l'histoire d'une quête personnelle et littéraire dans la ville frontalière de Trieste en Italie. Le film est principalement interprété par l'actrice Jeanne Balibar, qui en est également la narratrice. Bien reçue par la critique, cette œuvre, à l'esthétique et au rythme très particuliers, permet à Mathieu Amalric d'être également considéré par la profession et par le public comme un réalisateur à part entière du cinéma d'auteur français, et non pas uniquement comme l'un de ses principaux acteurs. La sélection du film dans la liste finale des neuf films retenus en 2002 pour le prix Louis-Delluc constitue l'un des éléments de cette reconnaissance. |

Le Marignan est un cinéma de quartier situé à Saint-Josse-ten-Noode, inauguré en 1959 et qui cessa ses activités en 1979. Construit face au cinéma Le Mirano, il est bâti sur le terrain où se dressait La Maison des Brasseurs, un lieu de divertisement où étaient régulièrement projettés des films depuis 1905. Une autre salle de spectacle, Le Claridge, était établie à quelques mètres du Mirano, en direction de la place Madou. Le Mirano, avec son auvent, son grand hall d'entrée en entonnoir décoré d'affiches peintes et sa batterie de portes vitrées faisait le pendant du Mirano et était l'archétype des cinémas des années 1950. Le plafond du hall d'entrée est décoré d'éclairage au néon dont les tubes forment une énorme lettre « M » fleurdelysée. Surmontant l'auvent, l'enseigne lumineuse toute en hauteur rappelait la bataille de Marignan (1515), avec le nom du cinéma surmonté d'une fleur de lys, le tout accolé d'une longue épée. La salle, sans balcon comptait à l'origine 500 sièges, portés à 625 par après. Le cinéma fut inauguré pour le vingt-cinquième anniversaire du groupe Les Cinés de St-Josse qui regroupait cinq salles, Le Mirano, le Century et le Marignan et, à Schaerbeek, le Savoy et le Louvre, toutes situées chaussée de Louvain et aussi pour le même anniversaire de son frère quasi jumeau, Le Mirano. Le matin du jour de l'inauguration, le 11 juin 1959, une caravane de voitures de marque Citroën défilât dans les rues de la commune pour s'arrêter devant Le Marignan où était projeté le film Madame et son auto de Sophie Desmarets. La vedette du film était en effet une 2CV de cette marque. Des opérateurs avaient filmé le début de la soirée et le film, développé aux laboratoires ten-noodois Dassonville, fut projeté parmi les compléments. | ||

Iolanda Gigliotti, dite Dalida, est une chanteuse et actrice française d'origine italienne, née le au Caire (Égypte) et morte le à Paris. Issue d'une famille calabraise installée en Égypte, elle est élue Miss Égypte en 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de , elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Le Temps des Fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai et Bésame mucho. Souffrant d’une dépression — en raison notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort lui façonnent une image d’icône au destin tragique. |

Le terme de cinéma colombien se rapporte, au sens large, aux productions cinématographiques réalisées en Colombie ou considérées comme étant colombiennes pour diverses raisons. Le cinéma colombien est issu d’un processus historique, comme c’est le cas pour tout cinéma national, et s’inscrit dans une dimension industrielle et artistique. Au cours son histoire, le cinéma colombien n’a pas été considéré comme une industrie rentable, ce qui fit obstacle à une continuité de sa production. Lors des premières décennies du XXe siècle, quelques compagnies ont essayé de nourrir un niveau constant de production ; mais le manque d’appui économique et la forte concurrence étrangère ont cassé les initiatives. Grâce à la création de la Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE), quelques productions ont pu être réalisées. Cependant, cette compagnie a été liquidée au début des années 1990. Actuellement, grâce à la loi du cinéma approuvée en 2003, des initiatives renaissent autour de l’activité cinématographique, ce qui permet une relance du cinéma colombien, tant sur le plan national qu’international. | ||

Les épreuves de skeleton aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 se déroulent les 18 et au Centre des sports de glisse de Whistler, dans la station de sports d'hiver de Whistler, en Colombie-Britannique (Canada). Après avoir été programmé deux fois aux Jeux olympiques, en 1928 et en 1948, le skeleton a attendu les Jeux de 2002 pour être programmé de nouveau. Le Centre des sports de glisse de Whistler, composé de seize virages sur une longueur de 1 395 mètres, avec des vitesses maximales atteignant les 140 km/h, accueille donc les deux épreuves. Le résultat est connu après les quatre passages de chaque participant. Les deux premiers passages se déroulent le 18 février et les deux derniers le lendemain. Le Canadien Jon Montgomery et la Britannique Amy Williams remportent le titre olympique, inscrivant pour la première fois leurs noms au palmarès. La seule nation remportant deux médailles est l'Allemagne, avec Kerstin Szymkowiak et Anja Huber, qui remportent respectivement la médaille d'argent et de bronze dans l'épreuve féminine. |

La Société financière La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social se trouve à Villeurbanne en Région Rhône-Alpes. Elle est largement inspirée de la pensée sociale anthroposophique. L’Association pour la nouvelle économie fraternelle a été créée en 1979. La nouvelle loi bancaire de 1984 contraint l’association à changer de statut. À l'initiative de 650 coopérateurs, la société financière anonyme coopérative de la Nef est créée en 1988. Le premier président a été Henri Nouyrit, paysan et dirigeant coopératif. Le premier siège social était installé à Bourbon-l'Archambault (Allier en Région Auvergne). Les financements accordés par la société financière de la Nef permettent de soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale. En savoir plus sur La Nef...

| ||

Royan (prononcer [rwa.jɑ̃]), en saintongeais Roéyan, est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Royannais et les Royannaises. Elle est la principale ville de la Côte de Beauté. La ville de 18 202 habitants, au cœur d’une aire urbaine estimée à 40 707 habitants, est une station balnéaire dans l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Son territoire comporte cinq plages, un port de plaisance et un port de pêche. Royan a connu plusieurs sièges et destructions. Après les invasions germaniques (Wisigoths notamment), puis les attaques Vikings, Royan, petit port de pêche, est le siège de plusieurs prieurés pendant le Moyen Âge. Sous domination anglaise pendant la guerre de Cent Ans, la cité devient une place forte protestante, assiégée et détruite par Louis XIII. Ce n’est qu’après la Révolution que Royan se développe grâce à ses bains de mer et acquiert une grande renommée au XIXe siècle. Elle accueille de nombreux artistes pendant les Années Folles. Détruite par des bombardements alliés en 1945, la ville est déclarée Laboratoire de recherche sur l’urbanisme et possède depuis un patrimoine architectural représentatif des années 1950 (architecture moderniste). La commune a retrouvé sa vocation touristique et compte 90 000 habitants en pleine saison. |

La réserve naturelle de Titchwell Marsh (en anglais Titchwell Marsh Nature Reserve) est une réserve naturelle britannique, propriété de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) qui en assure également la gestion. Elle se situe sur la côte nord du comté de Norfolk, entre les villages de Titchwell et Thornham, à environ huit kilomètres à l'est de la station balnéaire de Hunstanton. D'une superficie de 171 hectares, elle abrite des roselières et des schorres, une lagune d'eau douce, une plage de sable ainsi qu'une petite zone boisée près du parking à son entrée. Elle fait partie du site d'intérêt scientifique particulier de la côte nord du comté de Norfolk et fait partie de la Norfolk Coast Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) ; elle bénéficie en outre de la protection du réseau Natura 2000. Elle constitue en outre une zone de protection spéciale et relève de la convention de Ramsar. La réserve est vitale pour certaines espèces patrimoniales d'oiseaux, comme l'avocette élégante qui niche sur les îlots, ou le busard des roseaux, le butor étoilé et la panure à moustaches qui nichent dans les roseaux. Afin de favoriser la reproduction des oiseaux inféodés à ces milieux, les roselières sont artificiellement humidifiées et quelques espèces de poissons d'eau douce comme le rotengle sont introduites dans la lagune. Des oiseaux typiques des zones humides comme le râle d'eau, la rousserolle effarvatte ou le phragmite des joncs sont également présents, tout comme l'aigrette garzette. La réserve attire régulièrement des espèces rares, du fait de son emplacement qui est un important point de passage pour les oiseaux migrateurs. D'importantes colonies de canards et d'oies hivernent sur le site, qui abrite par ailleurs le campagnol terrestre Arvicola amphibius, une espèce très rare de rongeur en voie de disparition au Royaume-Uni. Un office de tourisme et divers observatoires d'oiseaux sont établis sur la réserve. En 2010 et 2011, un projet majeur est mis en route pour anticiper les effets néfastes du changement climatique. Ce projet consiste à améliorer l'écosystème aux alentours du plan d'eau douce, pour favoriser la conversion de la lagune saumâtre en marais salé, qui est un obstacle efficace contre l'empiètement par la mer. Titchwell Marsh occupe également une place significative dans le domaine de l'archéologie : elle abrite des artéfacts remontant au Paléolithique supérieur, mais aussi les ruines de constructions militaires datant des deux guerres mondiales, tels les restes d'un hôpital de la Première Guerre mondiale, des cratères d'impact d'artillerie lourde remontant aux années 1940, ainsi que des épaves d'avions ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. | ||

|

Félix Houphouët-Boigny (serait né Dia Houphouët le à N'Gokro (Yamoussoukro) selon la biographie officielle - mort le ), surnommé « le sage » ou même « Nanan Boigny » ou « Nanan Houphouet » ou encore « le Vieux » (au sens africain du terme), est le « père » de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, leader syndical, député ivoirien en France, ministre de gouvernements français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, Premier ministre ivoirien et premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, Félix Houphouët-Boigny tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique, et domine jusqu’à la fin de sa vie, la scène politique de son pays natal. Partisan de la Françafrique, une étroite collaboration avec l’ancienne métropole, il parvient de cette façon à développer économiquement la Côte d’Ivoire, notamment dans le secteur agricole, faisant de son pays un îlot de prospérité dans un continent miné par la pauvreté ; on parle alors de « miracle ivoirien ». | ||

Le vampire est une créature mort-vivante qui, suivant différents folklores et selon la superstition populaire, se nourrit du sang des vivants afin d'en tirer sa force vitale. La légende du vampire puise ses origines dans des traditions mythologiques anciennes et diverses, et se retrouve dans toutes sortes de cultures à travers le monde. Le personnage du vampire fut popularisé en Europe au début du XVIIIe siècle, plus spécifiquement en Europe orientale, dans les Balkans. C'est en Serbie, vers 1725, que le mot « vampire » fait son apparition suite à un cas supposé, celui d'Arnold Paole. Selon les traditions locales, les vampires sont dépeints comme des revenants en linceul qui, visitant leurs aimées ou leurs proches, causent mort et désolation. Michael Ranft écrit un ouvrage, le De masticatione mortuorum in tumulis (1728) dans lequel il examine la croyance dans les vampires. Le revenant y est complètement, et pour la première fois, assimilé à un vampire, puisque Ranft utilise le terme slave de vampyri. Par la suite, le bénédictin lorrain Augustin Calmet décrit, dans son Traité sur les apparitions (1751), le vampire comme un « revenant en corps », le distinguant ainsi des revenants immatériels tels que les fantômes ou les esprits. Diverses explications ont été avancées au fil du temps pour expliquer l'universalité du mythe du vampire, entre autres les phénomènes de décomposition des cadavres, les enfouissements vivants, des maladies telles que la tuberculose, la rage et la porphyrie, ou encore le vampirisme clinique affectant les tueurs en série qui consomment du sang humain. Des explications scientifiques, psychanalytiques ou encore sociologiques tentent de cerner la raison qui fait que le mythe du vampire a tant perduré à travers les siècles. Le personnage charismatique et sophistiqué du vampire des fictions modernes est apparu avec la publication en 1819 du livre The Vampyre de John Polidori, dont le héros mort-vivant fut inspiré par Lord Byron, Polidori étant son médecin personnel. Le livre remporta un grand succès mais c'est surtout l'ouvrage de Bram Stoker paru en 1897, Dracula, qui reste la quintessence du genre, établissant une image du vampire toujours populaire de nos jours dans les ouvrages de fiction, même s'il est assez éloigné de ses ancêtres folkloriques avec lesquels il ne conserve que peu des spécificités originelles. Avec le cinéma, le vampire moderne est devenu une figure incontournable, aussi bien dans le domaine de la littérature que de celui des jeux vidéo, des jeux de rôle, de l'animation ou encore de la bande dessinée. La croyance en ces créatures perdure et se poursuit aussi bien par le biais du folklore populaire que par celui de sous-cultures, notamment gothiques, qui s'y identifient. |

Anne-Marie de Danemark (en danois : Anne Marie af Danmark ; en grec moderne : Άννα-Μαρία της Δανίας / Anna-María tis Danías), princesse de Danemark et, par son mariage, reine des Hellènes, est née le à Copenhague, au Danemark. Troisième fille du roi Frédéric IX de Danemark et épouse du roi Constantin II de Grèce, elle est reine des Hellènes de 1964 à 1973. Anne-Marie de Danemark grandit à Copenhague, au milieu d'une famille soudée et aimante. Formée à l'école Zahle et dans des internats suisses, elle étudie la puériculture avant d'épouser son cousin, le jeune roi Constantin II de Grèce, en 1964. Devenue reine des Hellènes à l'âge de dix-huit ans, elle prend la tête de différentes organisations de bienfaisance mais se révèle rapidement une souveraine timide et discrète. Tandis que la Grèce traverse une grave crise politique, due à la fois aux tensions entre son époux et le Premier ministre Geórgios Papandréou et à la crise chypriote, Anne-Marie se consacre à son foyer et donne le jour à la princesse Alexia (1965) et au diadoque Paul (1967). Le , une faction de l'armée organise un coup d'État et impose sa dictature à la Grèce. Pris au dépourvu, Constantin II reconnaît le nouveau régime mais organise un contre-coup d'État le . Sa tentative ayant échoué, il est chassé du pays avec le reste de la famille royale, sans que la république soit pour autant proclamée par les militaires. Réfugiée à Rome jusqu'en 1973, Anne-Marie reste officiellement reine des Hellènes durant cinq ans, ce qui lui vaut d'être invitée à de nombreux événements internationaux, mais ni elle ni son mari ne sont autorisés à rentrer dans leur pays. C'est d'ailleurs en exil que naissent leurs trois derniers enfants : Nikólaos (1969), Théodora (1983) et Phílippos (1986). Le début des années 1970 est une période difficile pour Anne-Marie. Son couple se distend et elle envisage un moment le divorce. La proclamation de la république en Grèce (1973) et le maintien des mesures d'exil par les nouvelles autorités démocrates (1974) mettent un terme aux espoirs de restauration. Par la suite, les relations de l'ancien couple royal avec sa patrie restent compliquées. L'ex-roi des Hellènes et sa parentèle sont autorisés à rentrer en Grèce le temps d'une journée en février 1981 puis plus longuement à l'été 1993, mais ce second séjour provoque de vives tensions avec les autorités républicaines. En 1994, le gouvernement confisque les biens de l'ex-dynastie et lui retire, en même temps, la nationalité grecque. Constantin II se lance alors dans une bataille juridique qui va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Avec les indemnités obtenues, l'ex-roi crée la fondation Anne-Marie en l'honneur de son épouse (2003). Un an plus tard, Constantin et Anne-Marie sont officiellement autorisés à rentrer dans leur pays et s'installent définitivement à Porto Heli en 2013. Depuis lors, le couple mène une vie relativement discrète en Grèce et Anne-Marie y soutient différentes activités caritatives. | ||

La bourrée est à l'origine, une danse traditionnelle de couple du centre de la France. Elle apparaît au XVIe siècle et se distingue en deux variétés : la bourrée auvergnate et celles du Bourbonnais et de l'Anjou. Au XVIIe siècle, la bourrée développe une forme savante qui sera présente dans les bals et au théâtre : de Lully à Rameau, de nombreux opéras et ballets contiennent des bourrées. Mais sa grande vogue est surtout due à l'intégration du pas de bourrée dans les contredanses du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, le pas de bourrée se codifie et devient l'un des principaux pas du ballet classique. Le nom de bourrée provient peut-être des fagots de petit bois qui alimentaient le feu autour duquel la danse était pratiquée. Lire l'article |

', également francisé , est un genre fossile de grands dinosaures théropodes ayant vécu durant les étages Kimméridgien et Tithonien du Jurassique supérieur, il y a entre 155 et 145 millions d’années, dans ce qui sont actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe. Le nom générique du taxon signifie littéralement « lézard différent », faisant allusion à ses vertèbres concaves uniques observées au moment de sa découverte. Les premiers restes fossiles pouvant être définitivement attribués à ce genre sont décrits en 1877 par le paléontologue américain Othniel Charles Marsh. Le genre a une taxonomie très complexe et comprend au moins trois espèces valides, dont la plus connue est A. fragilis. La majeure partie des restes d’Allosaurus proviennent de la formation de Morrison en Amérique du Nord, avec du matériel également connu de la formation de Lourinhã au Portugal. Pendant plus de la moitié du , l'animal était connu sous le nom d’Antrodemus, mais une étude des restes abondants de la carrière de dinosaures de Cleveland-Lloyd remet le nom d’Allosaurus au premier plan. Figurant parmi les premiers dinosaures théropodes bien connus, ce dernier attire l'attention en dehors des cercles paléontologiques. Allosaurus figure parmi les plus grands prédateurs bipèdes de son temps. Son crâne est léger, robuste et équipé de dizaines de dents acérées et dentelées. L'animal mesure en moyenne 8,5 m de long chez A. fragilis, les plus gros spécimens étant estimés à 9,7 m de long. Par rapport à ses pattes larges et puissantes, ses mains à trois doigts sont petites et son corps est équilibré par une longue queue musclée. C'est le genre type de la famille des Allosauridae, des dinosaures théropodes appartenant au groupe des carnosauriens. Étant le grand prédateur le plus abondant de la formation de Morrison, Allosaurus se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire et se nourrissait probablement de grands dinosaures herbivores contemporains, avec la possibilité de chasser d'autres prédateurs. Les proies potentielles incluent les ornithopodes, les stégosauridés et les sauropodes. Certains paléontologues interprètent Allosaurus comme ayant eu un comportement social coopératif et chassant en meute, tandis que d'autres pensent que les individus peuvent avoir été agressifs les uns envers les autres et que les congrégations de ce genre sont le résultat d'individus solitaires se nourrissant des mêmes carcasses. | ||

|

Minnie Mouse est un personnage de fiction de l’univers de Mickey Mouse créé en 1928 par Walt Disney. Comme Mickey, elle se présente sous l’aspect d’une souris anthropomorphe. Mickey et Minnie sont d’éternels amants. Ils ne se sont jamais mariés et n’ont jamais habité ensemble, que ce soit dans un dessin animé ou une bande dessinée. Minnie n’a jamais eu de série à son nom bien qu’elle apparaisse dans certaines histoires Mickey Mouse alors que Mickey, lui, n’y figure pas. Comme Mickey, Minnie s’est de plus en plus assagie au fil de ses apparitions. Dans Plane Crazy (1928), elle utilise ses sous-vêtements comme parachute alors qu’elle a montré l’exemple aux femmes américaines durant la Seconde Guerre mondiale pour la réutilisation des graisses culinaires afin de confectionner de munitions destinées aux soldats sur le front. |

Les institutions du Pays basque français avant 1789 résultent grandement — dans ce territoire constituant aujourd'hui une partie du département français des Pyrénées-Atlantiques et situé à la frontière avec l’Espagne — d’une structure sociale établie autour de la maison basque (l’etxe), et de son mode de transmission intergénérationnelle, ainsi que de la gestion des terres communes. Cela se traduit par la jouissance partagée d’une propriété indivise. Cette gestion commune des Basques est considérée être à l’origine des assemblées paroissiales, qui forment le socle des institutions délibératives du Pays basque. Au Ier millénaire de notre ère, et sous l'influence romaine, la région aujourd'hui occupée par le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule, connaît une première évolution organisationnelle tendant vers plus de démocratie. Les trois provinces traversent l’époque féodale avec des fortunes diverses, au gré des dynasties, navarraise, française ou anglaise, qui les gouvernent. Elles connaissent un nivellement social de plus en plus marqué depuis cette période, malgré des tentatives soit centralisatrices, soit de caste, destinées à introduire en force le pouvoir royal ou personnel de quelques élites. Certains modes de gestions territoriaux existant encore aujourd’hui trouvent leur origine à cette époque, comme les kayolars de Soule. Chacune de ces provinces jouit, durant l’Ancien Régime, d’un système administratif, politique et financier qui donne une large place aux assemblées paroissiales. La plus originale de ces assemblées, du fait de l’exclusion de la noblesse et du clergé des organes de décision, est le Biltzar du Labourd, par comparaison à la Cour d'ordre souletine et aux États généraux de Basse-Navarre. Les institutions des trois provinces parviennent, à des degrés divers, à sauvegarder une partie de leurs privilèges jusqu'à la Révolution ; ceux-ci ont été régulièrement renouvelés par lettres patentes des différents suzerains, pour tenir compte de la pauvreté économique de la région, des dévastations militaires liées aux incursions espagnoles répétées, de l'entretien d'une milice locale importante et de la loyauté affirmée des populations civiles à la Couronne régnante par leur mobilisation armée dans la défense des frontières. Jusqu'au bout, la Basse-Navarre conserve et défend un statut particulier de royaume frontalier, reconnu à l'aube de chaque nouveau règne, par un serment respectueux et protecteur du nouveau suzerain français. Malgré une forte opposition, unanimement partagée par les trois corps que sont la noblesse, le clergé et le tiers, les institutions locales des trois provinces sont définitivement remplacées par les règles issues de la nuit du 4 août 1789 ; l'abolition des privilèges et la mise en place du département des Basses-Pyrénées, qui regroupe le Béarn, la Soule, la Basse-Navarre, le Labourd et Bayonne, mettent un point final aux particularités institutionnelles et aux privilèges locaux qui ont traversé près de dix-huit siècles. | ||

La question du commencement de l’histoire du capitalisme, de ses origines, a été source de débats sociologiques, économiques et historiques depuis le XIXe siècle. Karl Marx a fait de ce système de production une étape d’une histoire de l’humanité marquée par la lutte des classes, symbole du triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse, mais condamné à être renversé par le prolétariat. Les sociologues allemands du début du XXe siècle ont quant à eux mis en avant des explications culturelles et religieuses, Werner Sombart l’associant à la mentalité juive, Max Weber à l’éthique protestante. Plus récemment des historiens, tel Fernand Braudel, se sont intéressés à l’évolution dans le temps long de cette « civilisation », en faisant remonter ses racines jusqu’au Moyen Âge. |

Dundee (Dùn Dèagh en gaélique écossais), anciennement Alectum, est une ville du nord-est de l’Écosse à environ 100 km au nord d’Édimbourg, sur la rive nord de l’estuaire du fleuve Tay, près de la côte est de la mer du Nord. C’est la quatrième plus grande ville d’Écosse, avec une population de 143 090 habitants (en 2003), celle-ci montant à 170 000 environ si l’on inclut les secteurs faisant partie de l’agglomération, mais pas du council area de la ville. Depuis 1889, Dundee possède officiellement le statut de cité. Elle est connue en Grande-Bretagne sous le nom de City of Discovery (ville de la découverte) en raison des activités scientifiques qui s’y déroulèrent, ainsi qu’en référence au RRS Discovery, le navire de l’expédition de Robert Falcon Scott vers l’Antarctique, qui y fut construit et qui est aujourd’hui à quai à Dundee. Les origines de Dundee remontent à l’âge du fer et aux Pictes. Durant le Moyen Âge et la Renaissance, elle se retrouve au cœur de plusieurs affrontements. Lors de la révolution industrielle, l’industrie du jute déclenche le développement rapide de la ville. Durant cette période, Dundee se forge également une réputation pour son industrie de la marmelade ; le développement concomitant du journalisme lui valut son surnom, toujours utilisé, de « ville de la confiture, du jute et du journalisme » (“jam, jute and journalism”). La population de Dundee atteint un pic au début des années 1970 de presque 200 000 habitants, mais elle diminue depuis en raison de l’émigration et de la modification des limites de l’agglomération, qui a fait perdre à Dundee, dans les années 1970 et 1980, quelques-unes de ses banlieues… | ||

|

L'éditorialisation désigne l'ensemble des opérations d’organisation et de structuration de contenus sur le web, et plus largement dans l'environnement numérique. Caractérisé comme un processus continu (dans le temps) et ouvert (dans l'espace), le concept d'éditorialisation permet d'éclairer les processus de production, de diffusion et de validation du savoir, propres à l'environnement numérique. L'éditorialisation est donc un concept clé dans la compréhension de la culture numérique et de son tournant épistémologique. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

Le système éducatif malien, hérité de la colonisation française mais dont les objectifs ont été redéfinis sous la présidence de Modibo Keïta connaît une profonde évolution ces quinze dernières années avec l’augmentation de la scolarisation des enfants. Le taux brut de scolarisation en 2001/2002 était de 64% (75 % pour les garçons, 54 % pour les filles). Malgré une politique faisant appel au secteur privé et une implication importante des ONG, le système éducatif malien reste confronté à de nombreuses difficultés : retard dans la scolarisation des filles, manque de moyens (infrastructures, manuels scolaires, personnel) dû notamment aux restrictions budgétaires imposées par les institutions internationales, classes surchargées, abandons fréquents. A côté du système classique se développent d’autres formes de scolarisation comme les clos d’enfants pour les plus jeunes ou les médersas. | ||

Amenhotep Ier, « Amon est satisfait » (ou Aménophis selon le nom grec) est le deuxième souverain de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire). Il est le fils d’Ahmôsis Ier et d’Ahmès-Néfertary, mais ayant au moins un frère aîné, Ahmosé-Ânkh, on ne s'attendait pas à son accession au trône. Cependant, durant les huit dernières années du règne d’Ahmôsis Ier, son frère meurt et Amenhotep devient le prince héritier. Il accède ensuite au trône et règne pendant environ 21 ans. Manéthon, dans la version de Flavius Josèphe, l’appelle Amenophis et lui compte vingt ans et sept mois de règne, ce qui semble effectivement en avoir été la durée. On situe son règne aux alentours de -1525 / -1524 à -1504 / -1503. Bien que son règne soit mal documenté, il est possible de reconstituer son histoire sur la base des preuves disponibles. Il hérite du royaume formé par les conquêtes militaires de son père et maintient sa position dominante sur la Nubie et le delta du Nil, mais n'a probablement pas tenté de garder le pouvoir au Levant. Il continue à reconstruire les temples de la Haute-Égypte et révolutionne la conception du complexe funéraire en séparant sa tombe de son temple funéraire, qui fixe une tendance qui se maintiendra tout au long du Nouvel Empire. Après sa mort, il est divinisé comme un dieu protecteur de Deir el-Médineh. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Le système de lettres, ou classes de fonctionnement, est un classement utilisé pour caractériser les amplificateurs électroniques. Chaque schéma d’amplificateur est ainsi désigné par une lettre : A, AB, B, etc. Ces classes sont définies par la relation entre la forme du signal d’entrée et celle du signal de sortie, ainsi que par la durée pendant laquelle le composant amplificateur est utilisé. Cette durée est mesurée en degrés d’un signal sinusoïdal test appliqué à l’entrée ; 360° représente alors un cycle complet. Les classes déterminent le type d’application de l’amplificateur, suivant que l’on recherche la qualité (linéarité, faible distorsion) ou le rendement. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

Damon Graham Devereux Hill, OBE, dit Damon Hill, né le à Hampstead, est un pilote automobile anglais, champion du monde de Formule 1 en 1996. Fils de Graham Hill, titré en 1962 et 1968, il est le premier champion du monde de Formule 1 à avoir succédé à son père au palmarès de son sport, imité par Nico Rosberg en 2016. Lorsque Graham Hill meurt dans un accident d'avion, Damon a alors quinze ans. Il devient pilote professionnel à vingt-trois ans en compétition motocycliste. Après des succès relatifs, il s'adonne à la compétition automobile et débute en 1984 en Formule 3 pour passer, en 1989 à la Formule 3000, catégorie où il ne compte aucune victoire. Damon Hill devient pilote d'essai pour le compte de Williams F1 Team à partir de 1992 et il s'engage en championnat du monde dans l'écurie Brabham. Il devient, la saison suivante, pilote officiel Williams après le départ de Nigel Mansell (champion du monde 1992) et remporte la première de ses vingt-deux victoires au Grand Prix de Hongrie 1993. Durant les années 1990, Hill est un des principaux rivaux de Michael Schumacher en championnat du monde. En lice pour le titre en 1994, les deux pilotes entrent en collision, et l'Allemand s'empare de son premier titre pour un point. Damon Hill remporte le championnat du monde 1996, mais, dès l'année suivante, quitte l'écurie Williams. Il pilote alors pour des écuries moins compétitives telles qu'Arrows ou Jordan Grand Prix, à laquelle il apporte sa première victoire en Grand Prix. Damon Hill prend sa retraite sportive après la saison 1999. Il se lance dans les affaires et s'adonne à sa passion pour la musique en jouant de la guitare pour différents groupes. Depuis 2006, il est président du British Racing Drivers' Club, succédant à Jackie Stewart. |

La machine à vapeur est une invention dont les évolutions les plus significatives datent du XVIIIe siècle. C'est un moteur thermique à combustion externe, il transforme l'énergie thermique que possède la vapeur d'eau fournie, par une ou des chaudières, en énergie mécanique. Comme première source d'énergie d'origine mécanique constructible et maitrisable par l'Homme (contrairement à l'énergie de l'eau, des marées et du vent, qui nécessite des sites spéciaux, que l'on ne peut actionner facilement à la demande), elle a eu une importance majeure, lors de la Révolution industrielle. Mais au XXe siècle, elle a été supplantée par la turbine, le moteur électrique et le moteur à combustion interne. Lire l'article | ||

Toros (ou Thoros) Roslin (en arménien Թորոս Ռոսլին ; ca. 1210-ca. 1270) est le plus éminent des enlumineurs arméniens du Moyen Âge classique. Également copiste, il œuvre au scriptorium de Hromgla, principalement au service du Catholicos Constantin Ier et de Héthoum Ier, roi d'Arménie, un royaume en contact avec l'Occident chrétien par l'intermédiaire des Croisés. De son œuvre, sept manuscrits signés de sa main ont survécu ; trois autres lui sont généralement attribués. De par sa connaissance de l'art de l'Europe occidentale et de Byzance, Toros Roslin a marqué l'art de la miniature arménienne en introduisant un grand nombre de scènes nouvelles dans son iconographie, tout en perpétuant les conventions établies par ses prédécesseurs. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

L’Âme de la France est le nom donné par le sculpteur français Carlo Sarrabezolles à trois statues monumentales identiques qu’il a réalisées dans trois matériaux différents durant l’entre-deux-guerres, la première en plâtre en 1921, la deuxième en pierre en 1922 et la dernière en bronze en 1930. D’une hauteur de 3,20 mètres, elles représentent une guerrière aux seins nus levant les bras vers le ciel. Réalisée à partir du premier des trois modèles, la sculpture la plus récente est actuellement installée sur un piédestal à l’entrée d’Hell-Bourg, dans les Hauts de l’île de La Réunion, département d’outre-mer de l’océan Indien. Elle a été offerte par le député Lucien Gasparin à la commune de Salazie en 1931 et a depuis lors traversé l’histoire réunionnaise d’une façon irrégulière. | ||

|