Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Depuis les débuts de l'aviation, de nombreuses configurations d'aile ont été imaginées pour permettre aux « plus lourds que l'air » – d'après l'expression consacrée dans les années 1910 pour désigner un aérodyne – de voler. Copiant dans un premier temps celles des animaux volant, les ailes vont, au début du XXe siècle, adopter le profil que l'on connaît aujourd'hui. Les pionniers de l'aviation multiplient le nombre d'ailes qui composent la voilure, à l'image du célèbre triplan Fokker Dr.I piloté par le Baron rouge Manfred von Richthofen, afin d'augmenter la surface portante, et de permettre à des aéronefs toujours plus lourds de voler. Avec l'amélioration constante et l'augmentation de puissance des motorisations, la configuration monoplan s'impose finalement, la vitesse de l'aéronef permettant de compenser la diminution de portance, liée à la diminution de la surface alaire. Mais les voilures vont rapidement se perfectionner, réduire leur traînée pour voler plus vite et plus loin en consommant moins de carburant ; elles sont également étudiées pour offrir une maniabilité accrue et une capacité d'emport maximisée. Dans les années 1970, des ailes à géométrie variable sont même développées pour profiter des avantages de différentes configurations d'aile selon les situations de vol. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

L'histoire de Carthage n'est guère facile à étudier du moins dans sa composante phénico-punique en raison de son assujettissement par les Romains à la fin de la troisième guerre punique en 146 av. J.-C. Il ne reste en effet que peu de sources primaires carthaginoises et celles disponibles posent davantage de questions qu'elles n'aident à la compréhension de l'histoire de la ville qui se posa en rivale de Rome. Certains textes puniques ont été traduits en grec ou en latin, comme des inscriptions sur des monuments d'Afrique du Nord. Cependant, la majorité des sources reste disponible par le biais d'auteurs grecs et romains : Tite-Live, Polybe, Appien, Cornélius Népos, Silius Italicus, Plutarque, Dion Cassius et Hérodote. Ces auteurs proviennent de cultures souvent en rivalité avec Carthage : les Grecs lui disputèrent la suprématie en Sicile et les Romains entrèrent en guerre contre la cité. Ces sources rédigées par des étrangers ne sont donc pas toujours dénuées de préjugés. Toutefois, des excavations récentes ont mis au jour des sources primaires plus fiables, même si elles restent insuffisantes ; le produit de certaines fouilles confirme des aspects de la vie à Carthage telle que la décrivaient les auteurs anciens, mais d'autres non, beaucoup de découvertes restant encore peu probantes... | |

Mary Elfrieda Scruggs ou Winn, dite Mary Lou Williams, est une pianiste, arrangeuse et compositrice américaine de jazz, née le à Atlanta et morte le à Durham. Devenue professionnelle vers ses 10 ans, elle joue avec Andy Kirk ou Duke Ellington, et écrit pour Benny Goodman, Count Basie ou Louis Armstrong, tout en menant une carrière en solo. Elle sera un mentor pour les musiciens de la génération du bebop (Bud Powell, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie…) Après sa conversion au catholicisme en 1956, elle se concentre sur la musique sacrée, sans pour autant abandonner le jazz. Son style a suivi l'évolution du jazz au cours du XXe siècle, puisant ses racines dans le blues, le swing ou le boogie-woogie, intégrant et souvent annonçant les formes plus modernes : bebop, Third stream… Surnommée « la première dame du clavier jazz », c'est une des premières femmes instrumentistes à rencontrer du succès dans le monde du jazz.

|

La colonisation de l'Islande (en islandais : Landnámsöld, littéralement « âge de la colonisation ») est la période de l'histoire de l'Islande se déroulant entre 870 et 930 durant laquelle l'île, jusque-là inhabitée, est peuplée par les Scandinaves dans le cadre de l'expansion territoriale survenue durant l'âge des Vikings et les premières structures gouvernementales créées jusqu'à la fondation en 930 de l'État libre islandais. L'histoire de la colonisation nous est connue principalement par le « Livre de la colonisation » (Landnámabók) et le « Livre des Islandais » (Íslendingabók), ainsi que par les sagas des Islandais. Cependant ces textes écrits seulement à partir du XIIe siècle ont une fiabilité douteuse et l'archéologie est indispensable afin de vérifier les faits racontés dans ces écrits. Au IVe siècle av. J.-C., le navigateur grec Pythéas mentionne une terre nommée Thulé, qui sera citée par d'autres auteurs de l'Antiquité et du Moyen Âge. Néanmoins, il s'agissait a priori plutôt de la côte norvégienne. Le premier à mentionner une terre étant vraisemblablement l'Islande est l'Irlandais Dicuil vers apr. J.-C., qui parle d'une terre au nord où des moines auraient séjourné. Vers 860, des marins scandinaves découvrent l'Islande habitée par quelques moines irlandais, les papar, ce qui concorde avec le récit de Dicuil. Le premier résident permanent scandinave de l'île est, d'après la légende, Ingólfr Arnarson, qui s'installe à Reykjavik vers 874. S'ensuivent soixante ans durant lesquels des Vikings venus de Norvège principalement, accompagnés de leurs familles et de leurs serviteurs, colonisent l'île. En l'an 930, un parlement commun à toute l'île est fondé, l'Althing : c'est le début de l'État libre islandais. Les colons, principalement originaires de l'Ouest de la Norvège, s'installent sur la côte, les plaines et les vallées fluviales, dans des fermes isolées, où ils vivent selon les mœurs vikings : ils ne possèdent pas de gouvernement centralisé mais se réunissent dans des things locaux où les hommes libres peuvent exposer librement leur opinion. Bénéficiant de conditions favorables à l'époque sur l'île, qui se dégraderont par la suite à cause de l'exploitation des ressources, leur économie repose sur la chasse, la pêche et l'élevage. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | |

La flore du massif des Vosges se répartit entre un étage collinéen, un étage montagnard et un étage subalpin. L'étage collinéen s'étend jusqu'à 500 mètres d'altitude environ. Entre 500 et 1 000 mètres se situe l'étage montagnard, puis au-delà, l'étage subalpin dont le point culminant est le Grand Ballon, à 1 424 mètres. Les différentes conditions environnementales (altitude, climat, topographie, types de sol, etc.) sont à l'origine d'une végétation variée. Du fait de l'orientation nord-sud de la zone montagneuse, il existe un contraste marqué entre l'est et l'ouest, les vents d'ouest apportant les précipitations qui tombent en abondance sur le versant lorrain et les sommets, alors que le versant alsacien est plus sec. Le massif vosgien est recouvert de forêts à 60 %. À moins de 500 mètres d'altitude, la forêt est de type chênaie-hêtraie. Entre 500 et 1 000 mètres, la chênaie-hêtraie cède la place à la hêtraie-sapinière. Au-delà de 1 000 mètres, le sapin disparaît et laisse la place à la hêtraie d'altitude, composée d'arbres de plus en plus chétifs à mesure qu'on gagne en altitude, et qui finit par être remplacée, à partir de 1 200 mètres environ, par des landes ou alpages appelés localement « hautes chaumes ». |

Le détournement publicitaire consiste à parodier des campagnes publicitaires afin d'en déformer et critiquer le message original. Les mouvements antipubs sont une autre pratique critique, plus radicale, consistant à militer contre la présence des publicités dans notre environnement. Lire l’article | |

Peuple caribe, comme les Kali'na, les Wayanas habitent une vaste zone frontalière entre le Brésil (leur pays d'origine), le Surinam et la Guyane française. Dans ce dernier, ils vivent sur le Litany (Aletani), affluent du Haut-Maroni. Les Wayana partagent leur territoire socioculturel avec les Apalaï. Ceux-ci sont moins d'une cinquantaine d'individus en Guyane. Autrefois constituée de nombreux sous-groupes éparpillés sur un vaste territoire, la population wayana est tombée à 1 400 personnes environ (2004). L'exposition consacrée à la nivrée chez les Wayanas évoquait 1 100 personnes en Guyane (CNRS/IRD) vivant surtout entre Maripasoula et Pilima. Les Wayanas se déplaçaient autrefois dans les régions des inselbergs Tumuc-Humac et leur périphérie...

|

Des Amérindiens aux États-Unis, premiers occupants du continent américain et leurs descendants, sont notamment présents sur le territoire des États-Unis. En 1492, l’explorateur Christophe Colomb pense avoir atteint les Indes orientales alors qu’il vient de débarquer en Amérique, aux Antilles. À cause de cette erreur, on continue d’utiliser des mots ou locutions comme « Indiens » et « Indiens d’Amérique » pour parler des populations autochtones du Nouveau Monde. Le nom propre Autochtones est d’usage assez récent. L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIe siècle provoqua d'importantes conséquences sur les Amérindiens : leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des mauvais traitements. Leur mode de vie et leur culture subirent des mutations. Avec l'avancée de la Frontière et la colonisation des Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. Leur situation démographique, sociale et économique ne cessa de se dégrader. Depuis les années 1970, la communauté amérindienne connaît un certain renouveau : leur population augmente, la pauvreté recule lentement, les traditions revivent. Si les Amérindiens sont désormais des citoyens à part entière, ils restent malgré tout en marge du développement américain. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | |

Noam Chomsky (né le 7 décembre 1928, à Philadelphie, Pennsylvanie) est professeur honoraire de linguistique au Massachusetts Institute of Technology, connu comme le fondateur de la linguistique générative. Il s'est fait connaître du grand public, à la fois dans son pays et à l'étranger, par son parcours d'intellectuel engagé de sensibilité anarchiste. Il est considéré comme le créateur de la théorie de la Grammaire générative et transformationnelle, qui se distingue par sa recherche des structures innées du langage naturel, contribution souvent décrite comme la plus importante dans le domaine de la linguistique théorique du XXe siècle. Les deux textes fondateurs de l’école générative sont : Syntactic Structures (traduit par Structures syntaxiques) en 1957 et Aspects of the Theory of Syntax (Aspect de la théorie syntaxique) en 1965 mais le lecteur pourra se faire une idée des questions théoriques dans Language and Mind (Le Langage et la pensée). Ses travaux les plus récents ont pour thème le « programme minimaliste » en sciences cognitives. En parallèle de sa carrière scientifique, Noam Chomsky mène une intense activité militante depuis le milieu des années 1960 lorsqu'il a pris publiquement position contre l'engagement américain au Viêt Nam. Sympathisant du mouvement anarcho-syndicaliste et membre du syndicat IWW, il a donné une multitude de conférences un peu partout dans le monde et a publié de nombreux livres et articles dans lesquels il fait part de ses analyses historiques, sociales et politiques. Ses critiques portent tout particulièrement sur la politique étrangère des États-Unis et le fonctionnement des mass médias. Il est considéré comme une figure intellectuelle majeure du monde contemporain, à la fois controversée et admirée. |

Hygeberht (également appelé Hygebeorht, Higbert ou Hygebald) est un prélat anglo-saxon de la deuxième moitié du VIIIe siècle. Évêque de Lichfield à partir de 779, Hygeberht est élevé au rang d'archevêque en 787 en accord avec le souhait du roi Offa de Mercie, qui cherche vraisemblablement à réduire l'autorité de l'archevêque de Cantorbéry sur son royaume. Malgré les réticences du chapitre de Cantorbéry à reconnaître la nouvelle situation, c'est Hygeberht qui sacre l'archevêque Æthelhard en 793. Après la mort d'Offa, en 796, son successeur Cenwulf s'efforce de rétablir la situation antérieure. Il obtient gain de cause au concile de Clofesho, en 803, qui décide le retour de Lichfield au rang de simple évêché. Mais Hygeberht n'occupe déjà plus ce poste à cette date : il abdique entre 799 et 801, et c'est en tant qu'abbé qu'il assiste à ce concile. C'est là sa dernière apparition dans les sources. | |

Le professeur Jonathan « John » I.Q. Nerdelbaum Frink, Jr., est un personnage fictif de la série télévisée d'animation Les Simpson. Il est doublé en version originale par Hank Azaria, en version française par Gilbert Levy et en version québécoise par Gilbert Lachance. Il apparaît pour la première fois dans le dix-septième épisode de la deuxième saison, Un amour de grand-père. Frink est un scientifique et professeur ringard résidant à Springfield. Il est extrêmement intelligent malgré la sorte de folie qui l'habite et ses inaptitudes sociales. Frink tente souvent d'utiliser ses étranges inventions pour aider la ville lors de périodes de crise, mais en général elles ne font qu'empirer les choses. Sa manière de parler, notamment ses cris impulsifs de mots inexistants, est devenue sa marque de fabrique, caractéristique de la maladie de Gilles de La Tourette. Initialement, Frink est dépeint comme un savant fou et diabolique. Lorsque Hank Azaria, le doubleur américain, improvise la voix du personnage, il s'inspire du personnage de Julius Kelp dans le film Docteur Jerry et Mister Love. L'équipe de la série aime cette voix et décide donc de changer Frink de manière à ce qu'il ressemble plus à Julius Kelp, à la fois en apparence et dans sa personnalité. Il devient ainsi plus ringard et passe de diabolique à « simplement » fou. En 2003, Jerry Lewis est invité à incarner le père de Frink dans l'épisode Simpson Horror Show XIV. Le professeur reçoit de nombreuses critiques positives, notamment pour ses inventions bizarres. Il apparaît dans de nombreuses listes de personnages secondaires des Simpson préférés. Frink est utilisé dans d'autres médias liés à la série, comme les bandes dessinées, les jeux vidéo et même dans le cinéma dynamique du parc Universal Studios Florida. La popularité du personnage l'a même conduit à donner son nom au langage de programmation informatique créé en 2001 Frink. |

Le Cœur de Thomas (トーマの心臓, Tōma no shinzō) est un shōjo manga écrit et dessiné par Moto Hagio en 1974 et pré-publié dans le magazine Shūkan Shōjo Comic de Shōgakukan. Il est l'un des premiers exemples de manga shōnen'ai, un genre centré sur les relations intimes entre jeunes garçons et ancêtre du boys' love. L'autrice dessine par la suite deux courtes œuvres complémentaires : une préquelle et une suite. Inspiré par les Bildungsromane — romans d'apprentissage, de formation — du romancier Hermann Hesse ainsi que par le film Les Amitiés particulières, il raconte le sacrifice d'un jeune garçon, Thomas, pour sauver le garçon qu'il aime d'un important traumatisme, qui le hante. Le manga est devenu un classique des deux genres du shōjo et du boys' love manga. Il a ainsi inspiré de nombreuses œuvres, notamment des adaptations en film, en pièce de théâtre ou encore en roman. Il est aussi traduit et adapté en plusieurs langues, notamment en français par Ryōko Sekiguchi, Takanori Uno et Patrick Honnoré et publié par Kazé en 2012.

| |

Lord Jim (Lord Jim en anglais) est un roman de Joseph Conrad publié en feuilleton d'octobre 1899 à novembre 1900 dans le périodique Blackwood's Magazine et en un volume dans une version révisée à la fin de cette même année. Appartenant à la première partie de la carrière littéraire de l'auteur, il en représente un jalon important par son succès immédiat, le premier et aussi l'un des rares que l'auteur ait jamais obtenus. S'appuyant en partie sur des expériences personnelles, il raconte l'histoire de Jim, jeune officier de marine marchande britannique épris de rêves héroïques, mais marqué d'infamie : en effet, il a abandonné un navire en mer Rouge, le Patna, qu'il pensait être sur le point de sombrer, sans que les centaines de passagers embarqués n'en soient prévenus. Le reste de sa vie est consacré à tenter de restaurer sa légitimité, en particulier à Patusan, territoire de l'Asie du Sud-Est. Jim est un homme d'extrême bravoure en ses intentions, mais couard en ses actions ; à la poursuite d'un rêve d'héroïsme grandiose, et en recul devant l'adversité ; un géant en imagination et un poltron dans la réalité ; brandissant et trahissant à la fois les principes de noblesse et d'exigence qui confèrent à la société sa cohésion et sa dignité. Le schéma narratif est particulièrement complexe, déjà expérimenté dans La Folie Almayer en 1895. Conrad a appelé cette technique « la vision oblique » (oblique vision). Elle tend à rompre la suite temporelle par de constants passages du présent au passé et vice versa. Ainsi, le romancier vise à « ne laisser échapper aucun fragment de vie » (not even a fragment of life to escape). Le narrateur principal qui, à partir du cinquième chapitre, parle, puis prend la plume pour ne la quitter que peu avant la fin, est l'un des personnages essentiels, Marlow, déjà rencontré dans Jeunesse (1898) et Au cœur des ténèbres (1899). Considéré comme l'une des œuvres les plus profondes de Joseph Conrad, Lord Jim figure en soixante-quinzième position sur la liste des cent meilleurs livres du XXe siècle établie en 1999 par Le Monde et la Fnac, et au quatre-vingt-cinquième rang de celle des cent meilleurs retenus par la British Library. |

La Lancia D50 est une monoplace de Formule 1 conçue par l’ingénieur italien Vittorio Jano en 1953 pour le compte de la Scuderia Lancia qui l’a engagée en championnat du monde de Formule 1 en 1954 et 1955. Cette monoplace novatrice (premier moteur V8 semi-porteur engagé en Formule 1) ne disputera toutefois que quatre Grands Prix sous sa dénomination originelle à la suite du décès de son pilote Alberto Ascari, au drame des 24 Heures du Mans 1955 et à la faillite de la firme Lancia e Cia. Fin 1955, Lancia, en cessation de paiement, quitte la compétition automobile et offre à la Scuderia Ferrari ses châssis D50 qui seront engagés en 1956 sous la dénomination Lancia-Ferrari D50, en 1957 sous le nom de Ferrari 801 et serviront de base à la conception de la Ferrari D246 engagée en 1958. Les différentes versions de D50 ont pris le départ de 18 Grands Prix de championnat du monde et décroché 5 victoires, 19 podiums, 8 pole positions et 6 meilleurs tours en course. Juan Manuel Fangio devient champion du monde à son volant en 1956. | |

|

La première guerre d'Afghanistan de l'histoire contemporaine a opposé, de décembre 1979 à février 1989, l'Armée rouge (armée de l'Union soviétique) aux moudjahiddin (« guerriers saints » musulmans). Durant dix ans, cette guerre a ravagé l'Afghanistan. Du fait de l'implication des États-Unis et de l'Union soviétique, cette guerre est considérée comme une des dernières crises de la guerre froide. Un an après le coup d'État de 1978, le régime communiste au pouvoir, encore fragile, est en proie aux traditionalistes soutenus par l’Iran. Lire l'article |

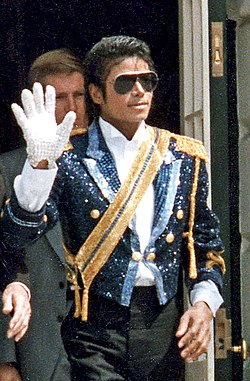

Michael Joseph Jackson ( à Gary, Indiana - à Los Angeles, Californie) est un chanteur, acteur-compositeur et danseur-chorégraphe américain surnommé « The King of Pop » (en français « Le Roi de la Pop »). Vedette dès son plus jeune âge avec les Jackson Five et icône planétaire depuis les années 1980, il a battu tous les records de l'industrie musicale et détient, encore à ce jour, celui de l'album le plus vendu au monde avec Thriller (1982), dont plus de 104 millions d'exemplaires ont été écoulés. Malgré les controverses, Michael Jackson demeure une des figures majeures de la musique Pop / Rock des cent dernières années, et est cité dans le Guinness Book comme l'homme le plus connu de tous les temps. Il est aussi l'artiste le plus récompensé de l'histoire de la musique. En l'an 2000, il est nommé Artiste du Millénaire aux World Music Awards. Il décède deux semaines avant son retour sur scène prévu pour juillet 2009. Le , après des funérailles privées, un hommage lui est rendu au Staples Center de Los Angeles, retransmis gratuitement en Mondovision. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| |

Depuis longtemps l'Homme s'interroge sur la question suivante : « Sommes-nous seuls dans l'Univers ? ». Ce qui entraîne la question de savoir s'il existe ou non d'autres planètes sur lesquelles pourraient se développer d'autres formes de vie. Christiaan Huygens est le premier astronome à envisager l'utilisation des instruments d'observation afin de détecter de telles planètes. Au cours du XXe siècle, grâce aux progrès technologiques des télescopes, tels que les détecteurs à couplage de charge (CCD), le traitement d'image, ainsi que le télescope spatial Hubble, qui permettent des mesures plus précises du mouvement des étoiles, beaucoup d'astronomes pensent détecter des planètes extrasolaires. Dans les années 1980 et au début des années 1990, quelques annonces sont faites, reprises dans les média, puis, après vérifications (cela peut prendre des mois, des années), finalement démenties (c'est la force de la méthode scientifique). La communauté astronomique se désespère, et certains en concluent déjà que le système solaire ne serait peut-être qu'une singularité... Il faut attendre l'année 1995 pour que la découverte de la première exoplanète soit confirmée. Lire l'article |

Jacques Delisse, né le à Dax et mort le à Bordeaux, est un botaniste et pharmacologue français qui participa à la première partie de l'expédition vers les Terres australes commandée par Nicolas Baudin au départ du Havre à compter du . Installé à bord du Naturaliste, il herborisa à Tenerife puis descendit à l'île de France, l'actuelle île Maurice, durant une escale qui vit plusieurs autres membres renoncer à la suite du voyage d'exploration scientifique dans lequel ils étaient engagés. Il demeura dans la colonie de l'océan Indien malgré la capture de cette dernière par les Britanniques, y ouvrit la première pharmacie connue et fut par la suite le cofondateur de la Société d'histoire naturelle de l'île Maurice et d'une banque appelée banque de Maurice. Il ne rentra en France avec ses enfants qu'à la mort de sa femme rencontrée sur place. | |

Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Makaravank (en arménien Մակարավանք, « monastère de Macaire ») ou monastère de Saint-Macaire est un monastère arménien situé près de la communauté rurale d'Achajur dans le marz de Tavush, en Arménie du nord-est. Il a été fondé au IXe siècle sur un plateau boisé, et agrandi au XIIIe siècle. Restauré au XXe siècle, il a fait l'objet dans les années 2000 de mesures visant à consolider le sol sur lequel il est bâti. Composé d'une ancienne église, d'une église principale Sourp Astvatsatsin (« Sainte-Mère-de-Dieu ») et de leur gavit commun, ainsi que d'une petite église Sourp Astvatsatsin et de divers bâtiments en ruine, ce monastère doté de remparts est particulièrement renommé pour ses décors sculptés. Son potentiel touristique est cependant encore peu exploité. | |

Bruce Lee est considéré comme le plus grand maitre d’arts martiaux du XXe siècle. Né le , l’année du dragon, ce qui lui valut certainement son surnom de « petit dragon », (son prénom américain Bruce lui aurait été donné par le médecin accoucheur, les parents n’ayant pas prévu de prénom). Bruce Lee est élevé à Hong Kong. Son père, Lee Hoi Chuen était comédien, vedette de l’opéra de Canton, ce qui permet à Lee d’apparaître dans plusieurs films asiatiques durant son enfance. C’est à l’âge de 13 ans, après s’être fait « corriger » au cours d’un combat de rue, que Bruce Lee commence à étudier le Wing Chun (詠春 pinyin : yong3 chun1 ; Jyutping : wing4 ceon1) (un style de wushu plus usuellement appelé Kung Fu) dans l’école du célèbre maître Yip Man. |

Le mouvement Emmaüs est un ensemble d’associations laïques de solidarité présentes dans 36 pays. La première communauté Emmaüs a été fondée par Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, en 1949. Les groupes Emmaüs ont pour objet la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, par des moyens divers et adaptés au contexte des pays où ils se trouvent. La majorité d'entre eux ont une activité économique, souvent basée sur la récupération et le réemploi, mais pas exclusivement. Dans certaines régions, les groupes Emmaüs pratiquent également l'agriculture (en Afrique et en Asie, le micro-crédit (au Liban et au Bangladesh notamment), etc. | |

La fusée Soyouz (du russe Союз signifiant « unité ») est un lanceur russe dont la conception remonte aux années 1960 et qui a été utilisé initialement pour lancer les vaisseaux avec équipage du programme Soyouz. Cette fusée d’un peu plus de 310 tonnes et 46 mètres de haut peut placer une charge utile de plus 7 tonnes en orbite basse depuis les cosmodromes russes. Il est utilisé aujourd’hui, entre autres, pour lancer les capsules Progress qui ravitaillent la Station spatiale internationale et pour mettre sur orbite des satellites commerciaux. Grâce à sa fiabilité et son faible coût de production, il est toujours apprécié malgré la rusticité des techniques employées. Début 2007, plus de 1 700 fusées Soyouz avaient été tirées avec un taux de réussite proche de 98 %. Le lanceur doit à compter de fin 2009 être également tiré depuis le centre de lancement de Kourou dans le cadre d’accords commerciaux avec Arianespace. Toutes les fusées Soyouz sont construites depuis le début dans l’usine Progress située à Samara dans le sud-est de la Russie. Il se fabriquait dans ce centre jusqu’à soixante fusées Soyouz par an au début des années 1980. Lire la suiteAutres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le Rhipidure hochequeue (Rhipidura leucophrys) est une espèce de passereau appartenant à la famille des Rhipiduridae. Il est originaire d’Australie, de Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, de l’archipel Bismarck et de l’est de l’Indonésie. C’est un oiseau commun et familier dans une grande partie de son territoire ; il vit dans des habitats très divers, mais ne fréquente pas les forêts denses. Il mesure de 19 à 21,5 cm de longueur et a un plumage contrasté, avec les parties supérieures noires et le ventre blanc. Mâles et femelles ont un plumage similaire. C’est un insectivore qui passe beaucoup de temps à chasser des proies dans un habitat ouvert. Son nom commun est dérivé de son habitude à remuer sa queue horizontalement lorsqu’il est en quête de nourriture sur le terrain. Agressif et territorial, il harcèle souvent les oiseaux beaucoup plus grands que lui, comme le Martin-chasseur géant et l’Aigle d’Australie. Cette espèce s’est bien adaptée à la modification du paysage par les humains, et elle est commune sur les pelouses des parcs et jardins en milieu urbain. On distingue trois sous-espèces : leucophrys, au centre et au sud de l’Australie, picata, la plus petite, au nord de l’Australie, et melaleuca, la plus grande, en Nouvelle-Guinée et sur les îles à proximité. Malgré son apparence, le Rhipidure hochequeue n’a pas de rapport avec les bergeronnettes du genre Motacilla. Il a longtemps fait partie du groupe de base des corvidés, qui comprend les corneilles, les corbeaux, les drongos et les oiseaux de paradis. Après l’avoir placé dans la famille des Dicruridae, les autorités le considèrent en 2011 comme suffisamment distinct pour justifier l’existence de sa propre famille, les Rhipiduridae. Il est largement connu dans le folklore autochtone, soit comme porteur de mauvaises nouvelles, soit comme voleur de secrets. | |

Le moteur Wankel (/[vɑ̃kɛl]/) est un moteur à piston rotatif décrivant un cycle quatre temps, dans lequel un piston « triangulaire » convertit l'énergie issue de la combustion du carburant en une énergie mécanique de rotation transmise au vilebrequin. Le moteur Wankel est, à tort, couramment désigné par le terme « moteur rotatif », bien que les fonctionnements des deux types de moteurs soient radicalement différents. Le principe du moteur Wankel est basé sur celui de la pompe à palettes, qui remonte à la deuxième moitié du XVIe siècle. Mais c'est seulement dans les années 1950 que le moteur est développé sous sa forme actuelle par celui qui lui a laissé son nom, l'ingénieur allemand Felix Wankel. NSU sera le premier constructeur à en obtenir la licence, équipant ses motos du moteur, avant de la céder à d'autres constructeurs. Contrairement au moteur à soupapes, le moteur Wankel n'utilise pas le principe du système bielle-manivelle. Il n'engendre aucun mouvement alternatif, ce qui réduit les transformations de mouvement, les frottements, les vibrations et le bruit. L'ensemble comporte également un nombre de pièces réduit. Ces avantages en font une solution technique séduisante ; il trouve une large gamme d'applications, dans tous les domaines des transports (automobiles, motos, aéronefs). Son utilisation dans des véhicules de série reste néanmoins minoritaire, principalement en raison de sa consommation importante et de problèmes d'étanchéité inhérents à son principe même. En 2009, dans le secteur automobile, seul le constructeur Mazda intègre encore ce moteur à ses véhicules. |

Ramona Fradon est une dessinatrice de bandes dessinées américaine née le à Chicago dans l'Illinois et morte le . Issue d'une famille où l'art est très important, elle suit très jeune des cours dans une école des beaux-arts. Ses études terminées, elle et son mari ont beaucoup de mal à gagner leur vie, aussi propose-t-elle ses services à l'éditeur DC Comics. Après une brève période d'essai, on lui propose en 1950 de dessiner les aventures d'Aquaman qui seront son principal travail durant une décennie. En 1965, le scénariste Bob Haney imagine le personnage de Metamorpho auquel Ramona Fradon donne corps. Elle quitte ensuite le monde des comics pendant plusieurs années pour se consacrer à son enfant. En 1972, Roy Thomas l'invite à travailler pour Marvel Comics où il est responsable éditorial. Mais l'expérience tourne court et DC Comics l'accueille de nouveau surtout pour des histoires fantastiques puis pour la série Superfriends. En 1981, elle quitte DC car elle est engagée pour dessiner le comic strip Brenda Starr, Reporter, jusqu'en 1995. Elle prend ensuite sa retraite de dessinatrice, ce qui ne l'empêche pas de parfois dessiner un épisode de comics. En 1991, elle retourne à l'université et obtient un diplôme en psychologie. Outre ses activités sur les comics, elle écrit aussi des livres : un ouvrage sur le mythe de Faust en 2007 et un album pour la jeunesse en 2010. Elle apparaît encore parfois dans des conventions pour dédicacer, vendre des planches originales et rencontrer des admirateurs toujours présents. En effet, son trait, dans la droite ligne du style DC des années 1960, est célébré par des artistes et des critiques. | |

Le cycle de Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques ou encore cycle de l’acide citrique (citrate) est au centre du métabolisme cellulaire. Il a été découvert par le biologiste Hans Adolf Krebs en 1937. Il est le point final et commun du catabolisme des glucides, lipides et protides…

|

Les fourmis (famille des formicidés, ou Formicidae) sont des insectes sociaux formant des colonies, appelées fourmilières, parfois extrêmement complexes. Par exemple, la fourmi Tetraponera colonise un arbre creux le Barteria surnommé au Gabon l’arbre de l’adultère. On y attachait les femmes adultères dans le temps. La morsure d’une fourmi de cette espèce crée une douleur aussi forte que celle d’une guêpe mais moins longue. Une certaine espèce, appelée fourmi tueuse, a tendance à attaquer des animaux beaucoup plus grands qu’elle dans sa quête de nourriture ou dans la défense de ses nids. Les attaques sur l’homme sont rares. Lire l’article | |

|

On nomme apoptose (ou mort cellulaire programmée, ou suicide cellulaire), le processus par lequel des cellules déclenchent leur auto destruction en réponse à un signal. C'est une mort cellulaire physiologique, génétiquement programmée, nécessaire à la survie des organismes pluricellulaires. Elle est en équilibre constant avec la prolifération cellulaire. Contrairement à la nécrose, elle ne provoque pas d'inflammation: les membranes plasmiques ne sont pas détruites, et la cellule émet des signaux qui permettront sa phagocytose par les globules blancs notamment les macrophages...

| |

La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), mégaptère ou jubarte est une espèce de baleines à fanons (ou mysticètes). C’est un mammifère cétacé de grande taille : les adultes atteignent habituellement 13 à 14 mètres de long et pèsent en moyenne 25 tonnes. La baleine à bosse effectue des sauts spectaculaires hors de l’eau, possède de longues nageoires pectorales et son chant est très élaboré. Elle vit dans les océans et les mers du monde entier. Elle est un sujet privilégié pour le tourisme d’observation des baleines (whale-watching). |

La flore du massif des Vosges se répartit entre un étage collinéen, un étage montagnard et un étage subalpin. L'étage collinéen s'étend jusqu'à 500 mètres d'altitude environ. Entre 500 et 1 000 mètres se situe l'étage montagnard, puis au-delà, l'étage subalpin dont le point culminant est le Grand Ballon, à 1 424 mètres. Les différentes conditions environnementales (altitude, climat, topographie, types de sol, etc.) sont à l'origine d'une végétation variée. Du fait de l'orientation nord-sud de la zone montagneuse, il existe un contraste marqué entre l'est et l'ouest, les vents d'ouest apportant les précipitations qui tombent en abondance sur le versant lorrain et les sommets, alors que le versant alsacien est plus sec. Le massif vosgien est recouvert de forêts à 60 %. À moins de 500 mètres d'altitude, la forêt est de type chênaie-hêtraie. Entre 500 et 1 000 mètres, la chênaie-hêtraie cède la place à la hêtraie-sapinière. Au-delà de 1 000 mètres, le sapin disparaît et laisse la place à la hêtraie d'altitude, composée d'arbres de plus en plus chétifs à mesure qu'on gagne en altitude, et qui finit par être remplacée, à partir de 1 200 mètres environ, par des landes ou alpages appelés localement « hautes chaumes ». | |

|

Les Jetins sont de petites créatures de Bretagne, surtout mentionnées par Paul Sébillot le long du littoral de l'Ille-et-Vilaine et sur l'île de Guernesey. Par rapport aux lutins du même type, ils sont caractérisés par leur grande force permettant de jeter d'énormes rochers sur une très longue distance, et par leur habitat, essentiellement dans les rochers et les grottes du rivage. Ils ont aussi l'habitude, très crainte des humains, d'enlever de beaux bébés pour y substituer leurs changelins vieillots. Pierre Dubois donne de nombreux détails sur l'apparence des Jetins dans La Grande Encyclopédie des lutins. |

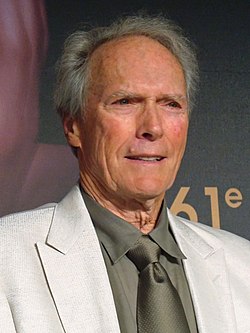

Clinton Elias Eastwood Jr, usuellement appelé Clint Eastwood (prononcé /klɪnt istwʊd/), est un acteur, réalisateur, producteur et compositeur américain, né le à San Francisco. Autodidacte, il entre grâce à des amis au studio Universal où il interprète d’abord de petits rôles dans des séries B, puis l’un des rôles phares d’une longue série, Rawhide. Il se fait alors remarquer par Sergio Leone qui l’embauche pour la Trilogie du dollar. Devenu célèbre, il interprète de nombreux rôles, d’abord pour Universal, puis pour Warner Bros., notamment ceux de L’Inspecteur Harry. En 1968, il devient producteur avec la création de la société Malpaso et réalise son premier film en 1971, avec Un frisson dans la nuit. Aujourd’hui, avec plus de quatre-vingts films à son actif, parmi lesquels Impitoyable, Sur la route de Madison ou encore Mystic River et plus récemment Million Dollar Baby et Gran Torino, Eastwood est parmi les cinéastes les plus connus du monde entier. D’abord reconnu pour ses rôles d’aliénés, moralement ambigus, ou encore d’anti-héros, dans des films d’action violents ou des westerns, il a ensuite endossé des rôles plus touchants dans des films empreints d’un certain classicisme, influencés par le cinéma de John Ford et de Howard Hawks. Il est également connu pour ses comédies telles que Doux, dur et dingue et Ça va cogner. Eastwood a ainsi été récompensé à de nombreuses reprises, remportant notamment quatre Oscars, cinq Golden Globes, trois Césars et la Palme des Palmes au Festival de Cannes en 2009. | |

Hydro-Québec est une société d'État québécoise fondée en 1944. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. La société, qui a son siège social à Montréal, est responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité au Québec. Avec ses 62 centrales hydroélectriques, Hydro-Québec constitue le principal producteur d'électricité au Canada et le plus grand producteur mondial d'hydroélectricité. La puissance installée de ses installations s'établit à 36 643 mégawatts (MW) et elle comptait 4,2 millions de clients en 2014. Les grands développements hydroélectriques menés sans interruption pendant un demi-siècle — les centrales de Bersimis, l'expansion de la centrale de Beauharnois, Carillon, Manic-Outardes, Churchill Falls et le gigantesque projet de la Baie-James — ont permis au Québec de réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles. En 2010, l'électricité constituait la principale source d'énergie primaire consommée au Québec et représentait 39,3 % du bilan énergétique québécois. Cependant, la construction et l'exploitation de ces aménagements ont eu des conséquences sur l'environnement nordique. Elles ont aussi eu un impact sur les populations autochtones vivant dans le Nord-du-Québec, qui ont vigoureusement contesté les développements hydroélectriques de l'État québécois. Depuis sa fondation, Hydro-Québec joue un rôle déterminant dans le développement économique du Québec, par la taille et la fréquence de ses investissements, par le développement d'une expertise reconnue, notamment dans le domaine du génie-conseil, de la gérance de grands projets d'infrastructures et du transport de l'électricité, ainsi que par sa capacité à produire une grande quantité d'électricité à bas prix. L'augmentation des coûts de l'énergie au cours des années 2000, les bas taux d'intérêt et l'émergence d'un consensus international sur la question des changements climatiques ont eu un impact positif sur les résultats financiers d'Hydro-Québec. Entre 2010 et 2014, l'entreprise a versé des dividendes de 9,2 milliards de dollars canadiens au gouvernement du Québec tout en garantissant aux Québécois des tarifs d'électricité qui figurent parmi les plus bas en Amérique du Nord. |

Sylvester Ritter, né le à Wadesboro et mort le à Forest à l'âge de 45 ans, est un catcheur (lutteur professionnel) américain, principalement connu pour son parcours à la Mid-South Wrestling et à la World Wrestling Federation sous le gimmick (personnage incarné) de Junkyard Dog, souvent abrégé en JYD. Il est l'un des lutteurs les plus charismatiques de son époque, notamment lors de son apogée au début des années 1980. Son style de catch brawling, puissant, à base de coups de poing et de coups de tête (headbutts), a contribué à sa renommée. Il entrait sur le ring avec une chaîne attachée à un collier de chien autour du cou. Durant sa carrière au sein de la Mid-South Wrestling, il remporte trois fois le championnat poids-lourds de Louisiane, quatre fois le championnat poids-lourds nord-américain et huit fois le championnat par équipe. Il entre dans l'histoire du catch en participant au premier match à enjeu de WrestleMania, où il affronte Greg « The Hammer » Valentine pour le titre de champion intercontinental. Junkyard Dog est intronisé au WWE Hall of Fame à titre posthume en 2004, puis au Professional Wrestling Hall of Fame and Museum en 2012. | |

Pierre Lambert de La Motte (, à La Boissière, près de Lisieux, en Normandie, au royaume de France - , à Ayutthaya, au royaume d'Ayutthaya) est un religieux français, évêque, l'un des fondateurs des Missions étrangères de Paris. Après avoir fait des études de droit et être devenu, en 1646, conseiller du roi de France à Rouen, Pierre Lambert décide de résilier sa charge en 1654 pour vivre à l'ermitage de Caen, lieu d'élection des mystiques normands. Ordonné prêtre en 1655, il obtient la charge des pauvres de Rouen. Il met en place une forme moderne d'assistance publique. Après des tractations dans lesquelles il joue un rôle déterminant, il est nommé, avec François Pallu et Ignace Cotolendi, vicaire apostolique de Cochinchine. Pierre Lambert de La Motte part pour l'Asie en 1660 ; cherchant à éviter les lieux où les Portugais sont installés, il arrive dans le royaume du Siam, où il est obligé de s'installer, du fait des persécutions en Cochinchine. Il fonde, avec l'appui du roi du Siam, le séminaire Saint-Joseph, qui devient l'établissement de base des missionnaires pour les différents pays d'Asie. Avec l'arrivée de François Pallu, il lance le premier synode, dont sortent les Monita ad Missionarios, un ensemble d’Instructions aux missionnaires qui deviendront le vade-mecum des missionnaires jusqu'à nos jours. Pierre Lambert part secrètement au Tonkin de septembre 1675 à juin 1676 ; il y ordonne les premiers prêtres autochtones du Vietnam. Il prône l'égalité entre les prêtres européens et asiatiques sans distinction de race. Il lutte fermement contre l'influence du Padroado (concessions de droits et devoirs concédées par le Pape aux rois du Portugal et de l'Espagne pour l'évangélisation des territoires nouvellement découverts) et les méfaits des religieux qui se consacrent au commerce ou aux luttes d'influence auprès des rois asiatiques. Il fonde la première congrégation féminine asiatique, les Amantes de la Croix. Son influence auprès du roi du Siam est déterminante dans l'établissement des relations entre la France et le royaume du Siam. Il tombe malade en 1678, et, après plusieurs mois de maladie, meurt à Ayutthaya à l'âge de 55 ans. Pierre Lambert de La Motte a joué un rôle très important dans les missions catholiques en Asie : il est l'un des fondateurs des Missions étrangères de Paris ; sa lutte incessante contre l'influence des jésuites et sa dénonciation des excès des religieux et du mélange entre la religion et le commerce jouent un grand rôle dans la baisse de l'influence du système du Padroado. La missiologie de Pierre Lambert donne une large place à l'établissement d'un clergé autochtone et au développement de religieuses asiatiques. Le rôle fondamental qu'il donne à l'éducation aux plus pauvres à Rouen est l'un des premiers exemples d'assistance publique en France. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Le site Natura 2000 de la vallée de l’Antenne est une zone spéciale de conservation située en Charente-Maritime et en Charente, dans la vallée de l’Antenne, affluent de rive droite de la Charente. Il couvre l’ensemble de la rivière et la majeure partie de ses affluents, dont le Briou. Il a été proposé en mars 1999 pour 1 173 ha et validé le 12 février 2004 pour 1 208 ha. La vallée a été intégrée comme site Natura 2000 car elle abrite sept habitats naturels d’intérêt communautaire et que sont présentes dix-neuf espèces d’intérêt communautaire dont certaines sont jugées prioritaires : le vison d’Europe, des chauves-souris (chiroptères), et un insecte, la rosalie des Alpes. | |

La ligne 4 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Entièrement située dans les limites de la capitale, elle relie le terminus nord Porte de Clignancourt au terminus sud Porte d'Orléans et traverse le cœur de Paris. On l'appelle ainsi parfois « Orléans - Clignancourt ». Longue de 10,6 kilomètres, elle est en correspondance avec toutes les autres lignes de métro (hormis les 3bis et 7 bis) et toutes les lignes de RER. C'est également la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau après la ligne 1, avec cent cinquante-quatre millions de voyageurs en 2004. La ligne 4 a été la première à relier la rive droite à la rive gauche de la Seine par une traversée sous-fluviale, occasionnant de 1905 à 1907 au cœur même de la capitale des travaux spectaculaires. C'est également la ligne du métro de Paris où il fait le plus chaud car les rames encore en service, les MP 59, sont montées sur pneus et surtout dissipent l'énergie du freinage électrique par le biais de résistances ; de plus elle est entièrement souterraine ce qui contribue également à cet état de fait. La ligne 4 se verra pour la première fois prolongée en banlieue mi-2012, au sud jusqu'à la nouvelle station Mairie de Montrouge. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Pinocchio est le deuxième long-métrage d’animation et « Classique d’animation » des studios Disney, sorti en 1940 et inspiré du conte de Carlo Collodi, Avventure di Pinocchio, storia di un burattino (1881). Avec ce nouveau long-métrage d’animation, Disney espérait renouveler le succès de Blanche-Neige et les Sept Nains (1937) mais la Seconde Guerre mondiale ne permit pas d’atteindre le résultat escompté à l’époque. De plus, Walt Disney était à la même époque sur un projet plus ambitieux, Fantasia (1940). Le film constitue une prouesse significative dans les techniques d’animation, et il est souvent considéré comme le chef d’œuvre ultime de Disney. Il comporte malgré tout une part beaucoup plus sombre que les autres classiques de Disney.

| |

Tournée est un film français réalisé par Mathieu Amalric et sorti sur grand écran le . Quatrième long-métrage de l'acteur-réalisateur, Tournée est une comédie dramatique utilisant la forme du « road movie » pour dépeindre la vie d'une troupe américaine de cabaret New burlesque lors d'un périple dans les différentes villes de France où elle se produit à l'instigation d'un manager français. Ce film a été présenté en compétition officielle le lors du Festival de Cannes 2010 où son réalisateur a reçu le prix de la mise en scène et le film le grand prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique. Il a par ailleurs été nommé dans sept catégories pour les César du cinéma 2011. Le succès du film auprès des critiques français et internationaux, ainsi que des spectateurs, a permis de mettre en lumière, particulièrement, en France, ces spectacles d'effeuillage où se mêlent la danse, la chanson et le théâtre politique, participant à sa diffusion auprès d'un plus large public jusqu'à créer un phénomène de société persistant autour de cette discipline. |

Kirikou et la Sorcière est un long métrage d'animation franco-belgo-luxembourgeois réalisé par Michel Ocelot et sorti en 1998. Adapté d'un conte africain, le film raconte les aventures de Kirikou, un garçon minuscule mais à l'intelligence et à la générosité hors du commun, dans sa lutte contre la sorcière Karaba, qui tyrannise les habitants du village à l'aide de ses pouvoirs maléfiques et d'une armée de fétiches. Par son scénario, ses graphismes, sa musique et ses doublages, Kirikou s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest. Premier long-métrage de Michel Ocelot, Kirikou et la Sorcière remporte un succès critique et commercial inattendu, avec près d'un million d'entrées au cours de sa première exploitation en France. Ce succès exerce une influence très positive sur le développement du marché de l'animation en France et sur le financement d'autres longs-métrages animés dans le pays au cours des années suivantes. Kirikou et la Sorcière a été suivi d'un deuxième film, Kirikou et les Bêtes sauvages, sorti en 2005, qui raconte d'autres aventures de Kirikou prenant place pendant les événements du premier film ; un troisième film sur le même principe est en projet pour une sortie fin 2012. Le personnage de Kirikou a également été décliné sur d'autres supports (livres pour la jeunesse, jeu vidéo, documentaire). | |

Iolanda Gigliotti, dite Dalida, est une chanteuse et actrice française d'origine italienne, née le au Caire (Égypte) et morte le à Paris. Issue d'une famille calabraise installée en Égypte, elle est élue Miss Égypte en 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de , elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Le Temps des Fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai et Bésame mucho. Souffrant d’une dépression — en raison notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort lui façonnent une image d’icône au destin tragique. |

Magia (littéralement en français, « Magie ») est le premier album de la chanteuse colombienne Shakira, alors âgée de quatorze ans. Il sort uniquement dans son pays natal le et est édité par Sony Music. L'album est enregistré dans les locaux d'Aga Estudios à Bogota, après près de trois mois de préproduction. Toutes les chansons abordent le thème de l'amour pour son prince charmant (à l'exception de Gafas oscuras) et sont écrites alors qu'elle a entre huit et douze ans. Pour la promotion du disque, Shakira effectue notamment des représentations devant public dans plusieurs grandes villes colombiennes, accompagnée de quatre danseurs. La première a lieu dans sa ville natale, à Barranquilla, dans le théâtre Amira de la Rosa. Bien que l'album soit bien accueilli par la presse et par le public colombien, il ne connait pas un énorme succès commercial, avec entre 1 000 et 1 200 exemplaires vendus. Cependant, les chansons de Magia passent régulièrement sur les stations de radio colombiennes l'année de sa sortie et Shakira devient vite connue dans sa ville d'origine, ainsi que dans le reste du pays. Cet album, n'étant plus disponible à la vente, est dorénavant considéré comme un objet de collection. Il lui permet également de remporter deux prix et de participer à plusieurs évènements culturels entre 1991 et 1992. | |

La Colombie participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver au Canada qui se déroulent du 12 au 28 février 2010. Il s'agit de sa première participation à des Jeux d'hiver. La délégation colombienne est représentée par une seule athlète en ski alpin, Cynthia Denzler, qui est la porte-drapeau du pays lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux. La Colombie fait partie des pays qui ne remportent pas de médaille au cours de ces Jeux olympiques. La seule sportive engagée ne se classe pas dans les dix premiers de sa discipline, terminant 51e à l'épreuve de slalom, après avoir été disqualifiée en slalom géant deux jours auparavant, ayant raté une porte. En Colombie, la chaîne publique Señal Colombia obtient la licence pour transmettre à la télévision ces Jeux d'hiver, diffusant ainsi les cérémonies d'ouverture et de clôture et trois émissions quotidiennes d'une heure durant toute la période que dure la compétition. Par ailleurs, ESPN assure également l'émission de ces Jeux à la radio et à la télévision par câble et satellite tandis que Terra Networks les diffuse sur Internet. |

La Société financière La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social se trouve à Villeurbanne en Région Rhône-Alpes. Elle est largement inspirée de la pensée sociale anthroposophique. L’Association pour la nouvelle économie fraternelle a été créée en 1979. La nouvelle loi bancaire de 1984 contraint l’association à changer de statut. À l'initiative de 650 coopérateurs, la société financière anonyme coopérative de la Nef est créée en 1988. Le premier président a été Henri Nouyrit, paysan et dirigeant coopératif. Le premier siège social était installé à Bourbon-l'Archambault (Allier en Région Auvergne). Les financements accordés par la société financière de la Nef permettent de soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale. En savoir plus sur La Nef...

| |

Marseillan (occitan Massilhàn) est une commune française, située dans le département de l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon. Depuis le 31 décembre 2002, elle fait partie de la Communauté d'agglomération du Bassin de Thau. Ses habitants sont appelés les Marseillanais. L'histoire du territoire marseillanais est jalonnée, entre autres, par l'installation des Grecs sur le littoral agathois, la domination romaine, puis wisigothe, les incursions sarrasines, la croisade contre les Albigeois, l'incorporation au royaume de France, les guerres de religion... Ses populations ont su tirer profit des ressources naturelles offertes par l'étang de Thau ou la vigne, bien que plusieurs fois menacées comme lors de l'apparition de la pyrale au XVIIe siècle, du phylloxéra en 1876. Son économie, basée sur la conchyliculture et la viticulture, est aujourd'hui aussi tournée vers le tourisme grâce à son extension balnéaire, Marseillan-Plage, et à ses ports de plaisance. |

Le parc national de Kejimkujik est un parc national du Canada situé en Nouvelle-Écosse, à environ 174 km à l'ouest d'Halifax. Le parc qui protège 404 km2 comporte deux secteurs. Le principal, dans une pénéplaine du centre-sud de la province, protège une forêt mixte, des cours d'eau et des lacs peu profonds. Il est riche de plusieurs espèces animales et végétales qui ne sont ordinairement présents que beaucoup plus au sud sur la côte atlantique. Le parc possède aussi une annexe sur l'océan Atlantique avec une côte découpée avec deux lagunes et des plages où niche le pluvier siffleur. Les terres du parc sont occupées depuis au moins 4 500 ans par les Micmacs et leurs aïeux, comme en témoignent 38 sites archéologiques et trois sites villageois micmacs. Il comporte aussi quatre sites de pétroglyphes — l'un des plus important regroupement de l'est de l'Amérique du Nord. Partiellement abandonné à l'arrivée des Français en Acadie, les Micmacs sont retournés sur le site au cours du XIXe siècle pour tenter d'en cultiver le sol avant de servir par la suite de guides de chasse et de pêche. La partie centrale a été reconnue en 1994 comme lieu historique national en tant que paysage culturel commémorant la vie des Micmacs en ces lieux. Le région du parc a servi au cours du XIXe siècle pour l'agriculture, l'exploitation forestière et a même connu une petite ruée vers l'or. À partir du début du XXe siècle, plusieurs clubs de chasse et de pêche s'installent sur le territoire, ouvrant ainsi le temps de sa vocation touristique. Le parc a été créé en 1967 suite à une entente fédérale-provinciale officialisée en 1974. Administré par Parcs Canada, le parc est fréquenté par 54 000 visiteurs par an. Depuis 2001, le parc est inclus comme aire centrale de la réserve de biosphère de Southwest Nova, reconnue par l'UNESCO. Il est aussi reconnu comme réserve de ciel étoilé par la société royale d'astronomie du Canada et son annexe côtière fait partie d'une zone importante pour la conservation des oiseaux. | |

|

L’économie de la Côte d’Ivoire, par ses caractéristiques, classe ce pays au rang des pays sous-développés. Le PIB par habitant s’élève seulement à 1 700 dollars en 2007. L’indice de pauvreté atteint 40,3 % en 2004, le plaçant au 92e rang sur 108 pays en développement. Depuis l’instauration du commerce triangulaire lors des premiers contacts avec les explorateurs, l’économie est dominée par l’exportation de produits dits de rente, en particulier le café et le cacao, pour lesquels la Côte d’Ivoire occupe les premiers rangs sur le plan mondial. Si l’économie ivoirienne repose à titre principal sur le secteur agricole que favorise un climat chaud et humide, l’apport de l’industrie au PIB est évalué à 20 % et celui du secteur tertiaire à 50 %. La Côte d’Ivoire présente pourtant de grandes potentialités pour un essor économique réel. Elle possède en effet d’importantes réserves de pétrole et des ressources minières dont l’or, le diamant, le fer et le cuivre. Elle produit en outre de l’électricité, dont une part est revendue aux pays voisins. | |

Gullfaxi est, selon le Skáldskaparmál de la mythologie nordique, un cheval très rapide à la crinière d'or ou dorée, propriété originelle de Hrungnir le jötunn. Ce dernier croise le dieu Odin dans le monde de Jötunheimr. À la suite d'un court dialogue avec le dieu, il affirme que Gullfaxi serait plus rapide que Sleipnir, la monture à huit jambes d'Odin. Défiant le dieu de l'emporter à la course, Hrungnir enfourche Gullfaxi, et chevauche aussi vite que possible derrière Odin et Sleipnir. Dans sa fureur, il se laisse emporter jusqu'aux portes de la forteresse d'Ásgard, où Odin l'invite à boire. Après d'autres altercations avec les dieux, Hrungnir est tué par Thor, qui confie le cheval Gullfaxi à son fils Magni en récompense de son aide après sa lutte contre le géant, provoquant la déception de son père, Odin. Gullfaxi est, à l'instar d'autres chevaux fabuleux de la mythologie nordique, une monture à la symbolique chamanique, puisque capable de courir dans le ciel, sur la terre et sur la mer, mais aussi de voyager entre deux mondes, celui de Jötunheimr et celui d'Ásgard. On le retrouve dans la culture populaire. |

La bataille de Svolder, ou bataille de Swold, est une bataille navale qui s'est déroulée en l'an 999 ou 1000 dans la mer Baltique, opposant le roi de Norvège Olaf Tryggvason à une alliance de ses ennemis. Les enjeux de la bataille concernent le processus d'unification de la Norvège en un État unique, la volonté de longue date des Danois de contrôler le pays et la diffusion du christianisme en Scandinavie. L'emplacement de la bataille n'est pas clairement établi, notamment du fait de la profonde modification des côtes de la Baltique au cours des siècles ; les historiens la situent généralement soit dans l'Øresund, soit près de l'île de Rügen. En expédition sur les côtes sud de la Baltique, Olaf, le roi de Novège, tombe dans une embuscade tendue par une alliance composée du roi de Danemark Sven à la Barbe Fourchue, du roi de Suède Olof Skötkonung et du Norvégien Éric Håkonsson, jarl de Lade. Pris par surprise, Olaf doit affronter une force largement supérieure d'au moins 70 navires avec seulement 11 navires. Arrimés les uns aux autres en une formation défensive, ses navires sont capturés l'un après l'autre jusqu'à la prise de son navire amiral, le Grand Serpent (Ormen Lange, en vieux norrois), par le jarl Éric. Olaf se jette alors à la mer, mettant fin aux combats. Après la bataille, la Norvège est confiée à la gestion des jarls de Lade, en tant que fief des rois de Danemark et de Suède. Les écrits les plus détaillés sur l'événement, les sagas royales, sont rédigés environ deux siècles après son déroulement. Historiquement peu fiables, elles offrent un récit littéraire détaillé de la bataille et des événements qui l'ont entraînée. Les sagas attribuent les causes de la bataille à la proposition malheureuse de mariage d'Olaf Tryggvason à Sigrid Storråda et à son mariage problématique avec Tyra, la sœur de Sven de Danemark. Au début de la bataille, Olaf est mis en scène injuriant les flottes danoises et suédoises à coup de bravades et d'insultes ethniques, tandis qu'il reconnaît qu'Éric Håkonsson et ses hommes sont dangereux, étant norvégiens comme lui. L'épisode le plus connu de la bataille est le bris de l'arc d'Einarr Þambarskelfir, qui annonce la défaite d'Olaf. Dans les siècles qui suivent, la description de la bataille faite par les sagas, notamment par la Heimskringla de Snorri Sturluson, inspire de nombreuses œuvres littéraires. Magnifié par ces récits, le roi Olaf devient un personnage mythique de la littérature nordique. | |

En atendant est un ballet de danse contemporaine de la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker, écrit en 2010 pour la compagnie Rosas, constituant la première partie d'un diptyque avignonais avec Cesena (2011). La création mondiale a eu lieu le dans le cloître de l'église des Célestins dans le cadre du festival d'Avignon. L'œuvre est composée en relation intime avec des partitions musicales du style Ars subtilior datant du XIVe siècle caractéristiques du sud de la France. Le titre fait référence à une ballade du poète médiéval occitan Philippus de Caserta intitulée En atendant souffrir m'estuet grief payne signifiant « en attendant, il me faut endurer de pénibles tourments ». Lire l'article |

Spinosaurus est un genre fossile de dinosaures théropodes appartenant à la famille éteinte des Spinosauridae et ayant vécu à l'Albien (partie supérieure du Crétacé inférieur, il y a environ 100 Ma) et au Cénomanien (base du Crétacé supérieur, il y a environ 97 Ma), dans ce qui est actuellement l'Afrique du Nord. Les connaissances sur ce dinosaure reposèrent pendant plus d'un siècle sur des ossements crâniens et post-crâniens décrits au début du XXe siècle par le paléontologue allemand Ernst Stromer et associés à l'espèce Spinosaurus aegyptiacus. Ces ossements furent détruits durant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, lors d'un bombardement aérien de la ville de Munich. De nouveaux restes associés découverts en 2014 et appartenant probablement à un seul et même individu de Spinosaurus aegyptiacus ont toutefois apporté des informations nouvelles sur l'anatomie et le mode de vie de ce dinosaure qui pourrait avoir été quadrupède et semi-aquatique. Une seconde espèce de Spinosaurus, S. maroccanus a été nommée sur base de vertèbres cervicales et dorsales et d'éléments crâniens provenant du Maroc mais la majorité des paléontologues la considèrent comme non valide. Spinosaurus est un animal au museau long et étroit portant une rangée sigmoïde de dents coniques. Les scientifiques s'accordent à dire que les Spinosauridae comme Spinosaurus, qui possèdent un crâne crocodiliforme, furent des animaux au moins partiellement piscivores, capable de se nourrir également d'autres proies comme de jeunes dinosaures et des ptérosaures. Spinosaurus se distingue des autres spinosauridés par la présence d'une crête nasale élevée au-dessus des yeux, des narines externes proches de l'orbite ainsi qu'une hypertrophie des épines neurales des vertèbres dorsales. Selon Stromer, ces processus épineux, qui pouvaient atteindre plus de 160 centimètres de hauteur, sous-tendaient une voile de peau. Cependant, certains scientifiques estiment que les épines neurales auraient été plutôt le support d'une bosse de muscle, à la manière des bisons actuels. Un museau de Spinosaurus décrit dans les années 2000 démontre la grande taille que pouvait atteindre ce dinosaure, avec une reconstitution du crâne basé sur celui d'Irritator et un corps reconstruit à partir de Baryonyx. Si les plus grandes estimations se révélaient exactes, il s'agirait là du plus grand théropode connu, mais également du plus grand carnivore terrestre que la Terre ait porté. | |

|

Les Silly Symphonies sont une série de courts-métrages d'animation produits entre 1929 et 1939 par les studios Disney. Chacun des courts métrages est une Silly Symphony. Contrairement aux dessins animés mettant en scène Mickey Mouse, Donald Duck, Dingo ou encore Pluto, les Silly Symphonies n'ont pas de personnages récurrents. Les histoires prennent principalement leurs sources dans les contes populaires européens et américains. Cela a permis un monde plus diversifié et plus proche de la fantaisie. La plupart des studios concurrents de Disney ont été influencés par la série des Silly Symphonies, bien plus que par les séries de Mickey Mouse ou Donald Duck. Plusieurs studios ont créé des dessins animés plus aux moins musicaux : Leon Schlesinger au sein de Warner Bros. lance les Looney Tunes dont le premier court métrage sort en avril 1930 est réalisé par Hugh Harman et Rudolf Ising, des anciens de Disney. En 1931, Harman et Ising créent une autre série pour Warner, les Merrie Melodies. En 1934, insatisfaits chez Warner, Harman et Ising fondent leur propre studio, signent un contrat avec la Metro-Goldwyn-Mayer et lancent la série Happy Harmonies. On peut aussi citer Color Classics du Fleischer Studios lancée en 1934, après la nécessité de ce studio de réduire la production de Betty Boop. |

Ian Tomlinson est un Britannique mort dans la Cité de Londres le 1er avril 2009 après avoir été frappé par un policier pendant les manifestations tenues en marge du sommet du G20. Une première autopsie, pratiquée le 3 avril, conclut à un décès par cause naturelle à la suite d'un arrêt cardiaque. Le 7 avril, sa mort devint sujette à controverse lorsque le journal The Guardian diffusa une vidéo montrant que Tomlinson avait reçu, sur les jambes, un coup de bâton télescopique d'un policier ; ce dernier faisait partie du Territorial Support Group, une unité policière chargée du maintien de l'ordre pendant les manifestations. Il n'y avait aucune provocation de la part de Tomlinson — il ne faisait pas partie des manifestants et marchait mains dans les poches quand il fut frappé et poussé. Il s'éloigna après le contact avec le policier et mourut quelques minutes plus tard. Deux autres vidéos confirmèrent l'agression... | |

La tulipomanie (Tulpenmanie en néerlandais, Tulip mania en anglais, souvent appelée « crise de la tulipe » en histoire économique), qui survint dans le nord des Provinces-Unies au milieu du XVIIe siècle, est le nom donné à un effondrement subit des cours de l'oignon de tulipe qui avaient atteint un niveau astronomique. Au plus fort de la tulipomanie, en , des promesses de vente pour un bulbe se négociaient pour un montant égal à vingt fois le salaire annuel d'un artisan spécialisé. Certains historiens ont qualifié cette crise de « première bulle spéculative » de l'histoire. L'épisode refit surface en 1841 avec la parution d'un ouvrage intitulé Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds du journaliste britannique Charles Mackay. Mackay affirmait qu'à une certaine époque, un bulbe de Semper Augustus pouvait s'échanger contre cinq hectares de terre. Il prétendait également que de nombreux investisseurs avaient été ruinés par la chute des cours, chute qui aurait ébranlé toute l'économie néerlandaise. Bien que l'ouvrage de Mackay soit devenu un classique fréquemment réédité, sa version des faits est aujourd'hui contestée. Les historiens modernes considèrent que la crise de la tulipe n'avait pas été aussi spectaculaire que le voudrait Mackay, certains allant même jusqu'à douter de la réalité d'une véritable « bulle spéculative »… |

Nathaniel George Philips, né le à Manchester et mort le à Liverpool, est un peintre et graveur britannique. Il est le fils d'un officier supérieur qui est également collectionneur, entre autres, d'œuvres d'art. Nathaniel George étudie la médecine mais se consacre finalement à l'art. Exposant d'abord en Angleterre, il se rend ensuite en Italie et devient membre de l'Académie de Saint-Luc. À son retour dans son pays natal, il s'établit à Liverpool et est membre de son Academy. Il meurt célibataire dans cette ville. Cet artiste laisse des œuvres réalisées aux moyens de différentes techniques, parmi lesquelles des gravures sur cuivre, des eaux-fortes ainsi qu'un dessin en sépia. | |

Le projet Gutenberg est une bibliothèque de versions électroniques libres (parfois appelés e-texts) de livres physiquement existants. Les textes fournis sont essentiellement du domaine public, soit parce qu'ils n'ont jamais été sujets à des droits d'auteur soit parce que ces derniers sont expirés. Il y a également quelques textes toujours sous droit d'auteur, mais malgré tout rendus disponibles pour le projet avec la permission de l'auteur. Le projet fut lancé par Michael Hart en 1971 et nommé en hommage à l'imprimeur allemand du XVe siècle Johannes Gutenberg. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’affaire Louis Mailloux est une série d’événements violents assimilés à une jacquerie ayant secoué la ville de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, en . La loi 87, votée en 1871, vise à réformer le système d’éducation public de la province, en abolissant entre autres les écoles confessionnelles et améliorant le financement. Cette loi cause la Question des écoles du Nouveau-Brunswick qui, durant quatre ans, occasionne de nombreux problèmes politiques dans la province et dans le reste du Canada. Caraquet devient l’une des villes ayant la plus forte opposition. La situation précaire d’une partie de la population, exacerbée par le contrôle d’une minorité de marchands anglophones, dégénère en janvier 1875. Plusieurs émeutes et manifestations, liées ou non entre elles et à la question scolaire, ont lieu. La police intervient à l’aide d’une milice et est plus tard rejointe par l’armée. Le 27 janvier, une fusillade a lieu dans la maison d’André Albert. Deux personnes, John Gifford et Louis Mailloux, y trouvent la mort… | |

La papyrologie (du grec ancien : πάπυρος / pápyros, « papyrus », et λόγος / lógos, « parole, discours, sujet d'entretien ») est la branche des études classiques qui déchiffre les documents grecs et latins provenant de divers sites de l’Égypte et surtout en exploite les données (papyri et ostraca). Par extension, elle étudie aussi l'étude de bien d'autres supports d'écriture, à l'exclusion de la gravure sur pierre (voir l'article épigraphie) et noue des liens étroits avec l'étude des codex (codicologie), de même que les écritures subsistantes d'autres régions du monde (surtout le Levant, la Grèce avec, par exemple, le Papyrus de Derveni et l'Italie avec les riches collections de Papyrus littéraires d'Herculanum). Cette discipline historique apparaît principalement comme l’étude d’une société de notables grecs ou hellénisés dans un milieu oriental bien spécifique, le monde égyptien tardif avec ses vieilles traditions sociales et religieuses. Toutefois, les limites de son domaine d'étude évoluent considérablement depuis la dernière génération du XXe siècle et, elles doivent faire l'objet ci-dessous d'un développement spécifique.

Le Livre des morts des Anciens Égyptiens a pour véritable titre, à l'époque de l'Égypte antique, Livre pour Sortir au Jour. Le « jour » en question est celui des vivants, mais aussi de tout principe lumineux s'opposant aux ténèbres, à l'oubli, à l'anéantissement et à la mort. Dans cette perspective, le défunt Égyptien cherche à voyager dans la barque du dieu soleil Rê et à traverser le royaume d'Osiris (version nocturne du soleil diurne en cours de régénération). Il s'agit de rouleaux de papyrus, recouverts de formules funéraires, placés à proximité de la momie ou contre celle-ci, dans les bandelettes. Ces différents exemplaires du Livre des Morts ne sont pas tous identiques, car le bénéficiaire choisit les formules qui lui conviennent, probablement en fonction de ce qu'il peut s'offrir car ces manuscrits représentent un investissement non négligeable. Certains peuvent donc être courts, alors que d'autres reproduisent l'ensemble, ou presque, du corpus. En 1842, l'égyptologue allemand Karl Richard Lepsius appela Todtenbuch (Livre des Morts) un papyrus conservé au musée égyptologique de Turin et dont il a effectué une première traduction. Ce nom est ensuite resté bien que dans la littérature égyptologique moderne on rencontre souvent la juxtaposition des deux titres, à savoir « Livre des Morts-Sortir au Jour ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Le système de lettres, ou classes de fonctionnement, est un classement utilisé pour caractériser les amplificateurs électroniques. Chaque schéma d’amplificateur est ainsi désigné par une lettre : A, AB, B, etc. Ces classes sont définies par la relation entre la forme du signal d’entrée et celle du signal de sortie, ainsi que par la durée pendant laquelle le composant amplificateur est utilisé. Cette durée est mesurée en degrés d’un signal sinusoïdal test appliqué à l’entrée ; 360° représente alors un cycle complet. Les classes déterminent le type d’application de l’amplificateur, suivant que l’on recherche la qualité (linéarité, faible distorsion) ou le rendement. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | |

Didier Cuche, né le au Pâquier dans le canton de Neuchâtel, est un skieur alpin suisse. Il s'est illustré dans les disciplines de descente, de super-G et de slalom géant. Cuche fait ses débuts en coupe du monde en 1993 et remporte sa première épreuve en 1998. Au cours de sa carrière, il remporte une médaille d'argent en super-G aux jeux olympiques de 1998, une médaille de bronze en géant aux championnats du monde 2007, une médaille d'or en super-G, une médaille d'argent en descente aux championnats du monde 2009 ainsi qu'une médaille d'argent en descente aux championnats du monde 2011. En coupe du monde, il a couru pendant 17 saisons et pris le départ de 369 courses, obtenant 21 victoires et 67 podiums. Il totalise quatre globes de cristal en descente, un en super-G et un en géant et son meilleur résultat au classement général est un deuxième rang obtenu en 2011. Il détient le record du nombre de victoires dans la célèbre descente de Kitzbühel grâce à ses cinq succès sur la Streif entre 1998 et 2012. Il est également le plus vieux champion du monde de l'histoire à 34 ans ; le plus vieux vainqueur en coupe du monde à 37 ans et a été élu sportif suisse de l'année en 2009 et en 2011 et Suisse de l'année 2011. |

Le réservoir de Caniapiscau est un lac de barrage qui forme la partie la plus orientale du complexe hydroélectrique La Grande dʼHydro-Québec. Dʼune superficie de 4 318 km2, le réservoir est de loin la plus grande étendue dʼeau douce sur le territoire du Québec (Canada). Aménagé entre 1976 et 1983 dans une région difficile dʼaccès du Moyen-Nord québécois, à plusieurs centaines de kilomètres de tout endroit habité, il est alimenté par un bassin versant de 37 660 km2 qui a été détourné du bassin versant de la rivière Caniapiscau, un affluent de la rivière Koksoak. La retenue dʼeau comprend deux barrages et quarante-et-une digues en enrochements qui ont été érigées en déplaçant 27 millions de m3 de remblais. Au niveau maximum normal de 535,5 m, le réservoir retient un volume total de 53,79 km3 dʼeau, dont une réserve utile de 39,07 km3. Un ouvrage régulateur situé au lac Brisay contrôle les volumes dʼeau transférés vers le détournement Caniapiscau-Laforge et les centrales hydroélectriques en aval. Les transferts vers la baie James, qui peuvent atteindre jusqu'à 1 130 m3/s, ont lieu depuis . Une centrale hydroélectrique, la centrale Brisay, a remplacé lʼouvrage régulateur et turbine aujourd'hui lʼeau transférée du réservoir. Mise en service en 1993, elle a une puissance installée de 469 MW. Au nord du réservoir, lʼévacuateur de crues Duplanter permet le déversement de lʼeau par la rivière Caniapiscau en cas de besoin. Au terme de la deuxième phase du projet de la Baie-James, les volumes dʼeau fournis par le réservoir de Caniapiscau représentaient 23 % des apports du bassin hydrographique de la Grande Rivière et 35 % de la production dʼénergie totale du complexe hydroélectrique. La construction du réservoir a eu des conséquences sur le plan environnemental. En plus dʼinonder un territoire dʼune superficie de plus de 3 400 km2 et de réduire le débit des rivières Caniapiscau et Koksoak en détournant les apports dʼune partie du bassin versant vers celui de la Grande Rivière, le réservoir a temporairement modifié les conditions physico-chimiques de lʼeau et augmenté le niveau de méthylmercure dans la chair des poissons, particulièrement chez les espèces piscivores. | |

Étienne Colaud ou Collault est un enlumineur et libraire français, actif à Paris entre 1512 et 1541. Plusieurs documents d'archives permettent de savoir qu'il est installé sur l'île de la Cité et qu'il appartient à une famille des métiers du livre. Il possède une clientèle prestigieuse composée de plusieurs grands seigneurs, de prélats et du roi de France lui-même. Grâce à un livre d'heures portant son nom, une vingtaine de manuscrits lui sont attribués d'après leur style. Il s'agit aussi bien de livres religieux, de traductions d'ouvrages latins ou italiens en français, de romans de chevalerie mais aussi d'ouvrages imprimés enluminés. Il est principalement influencé par un autre enlumineur parisien, Jean Pichore, mais ses œuvres montrent qu'il noue des liens avec presque tous les autres artistes parisiens du livre de son époque. Il assure dans le même temps les fonctions de libraire, c'est-à-dire d'entrepreneur et donneur d'ordres dans la réalisation de manuscrits, de l'écriture à la reliure. Il délègue pour cela la peinture des miniatures à des collaborateurs ponctuels ou réguliers restés anonymes et pour cela désignés notamment sous plusieurs noms de convention : « exécutant principal des Statuts », « Maître d'Anne de Graville » ou « Maître des Puys de Rouen ». Son atelier, désigné sous le nom de « Groupe Colaud », est ainsi probablement à l'origine d'une vingtaine de manuscrits supplémentaires. On lui doit enfin la réalisation d'une quinzaine de manuscrits produits en série des Statuts de l'ordre de Saint-Michel, commandés par le roi François Ier. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |