Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

L'Aviation royale du Canada ou ARC (en anglais : Royal Canadian Air Force), anciennement connue sous le nom de Commandement aérien des Forces canadiennes, est l'un des sept commandements des Forces canadiennes. Il est responsable des opérations aériennes qui se déroulent au Canada et à l'étranger. Les unités opérationnelles de l'ARC font partie de la 1re Division aérienne du Canada qui se divise en treize escadres réparties sur l'ensemble du territoire canadien. L'ARC est responsable de la région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). La Force aérienne du Canada a été créée en 1920. Elle devint officiellement l’Aviation royale du Canada en 1924. Avant 1920, des Canadiens servaient avec le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service britanniques. Le Corps d’aviation canadien fut la première tentative de créer une force aérienne au Canada en 1914, mais il cessa d’exister en 1915. L’Aviation royale du Canada fut unifiée avec la Marine royale canadienne et l’Armée canadienne sous une structure unifiée, les Forces canadiennes, en 1968. À ce moment, les éléments aériens furent placés sous différents commandements, avant d’être regroupés sous le Commandement aérien en 1975. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Carabane, également appelé Karabane, est à la fois une île et un village situés à l'extrême sud-ouest du Sénégal, dans l'embouchure du fleuve Casamance. Site paradisiaque, doté d'un climat agréable et d'une luxuriante végétation, c'est aussi du point de vue historique le premier comptoir colonial français en Casamance. Dans un environnement maritime et fluvial propice à l'exploitation halieutique, l'île vit pourtant au rythme du calendrier rizicole, car les Diolas, majoritaires à Karabane, sont avant tout des terriens : on a pu parler de véritable « civilisation du riz » en Basse-Casamance. En complément – tant alimentaire qu'économique –, ils pratiquent aussi la pêche artisanale et la collecte de crustacés, mais les pêcheurs professionnels viennent surtout d'autres régions. Associant d'indéniables atouts naturels et culturels, l'île aurait pu devenir une sorte de « Gorée de la Casamance », mais de multiples difficultés ont jusqu'ici freiné cette ambition. Karabane n'a pas rallié le réseau prometteur des campements villageois – nouvelle forme de tourisme rural intégré – aménagés dans la région au cours des années 1970. Les troubles politiques qui ont meurtri la Casamance au cours des décennies suivantes ont porté un coup sévère à un tourisme en plein développement. Enfin, en 2002, le naufrage du Joola, qui assurait la liaison Dakar-Ziguinchor en faisant escale à Karabane, a scellé l'enclavement de l'île pour plusieurs années. Jusqu'en 2014, dans l'attente de nouvelles infrastructures, travailleurs, étudiants et touristes ne peuvent plus compter que sur les pirogues pour quitter ou rejoindre le village. Depuis 2014, la liaison est rétablie depuis Dakar et Zinguinchor ; trois bateaux y accèdent régulièrement. | ||

|

Thomas Johnson dit Tommy Johnson est un chanteur (chantant souvent avec une voix de fausset) et guitariste américain de blues, né près de Terry au Mississippi en 1896. Plongé très tôt dans le monde de la musique, Tommy Johnson devient assez jeune un artiste reconnu. Il sillonne l'État du Mississippi et fait quelques incursions dans les États voisins. Il mène une vie de bohème, constamment sur la route, de séducteur (il se marie quatre fois et a de nombreuses maîtresses) mais aussi d'alcoolique chronique (il va jusqu'à consommer de l'alcool utilisé normalement comme combustible) bien qu'il tente parfois de se ranger, mais toujours sans succès. Il enregistre une quinzaine de titres dans les années 1928-1929 pour deux labels, Victor et Paramount, avant de retourner sur la route. Ses premiers disques, avec des titres tels que Canned Heat Blues ou Big Road Blues, connaissent le succès mais les derniers enregistrements ne se vendent pas assez pour qu'il soit rappelé. De 1930 à sa mort, il continue donc sa carrière de musicien itinérant, jouant ses succès mais sachant aussi s'adapter aux demandes du public. Il meurt à Crystal Springs au Mississippi le . Bien qu'il ait très peu enregistré, Tommy Johnson a eu une énorme influence sur le blues. De nombreux musiciens, comme Howlin' Wolf, se sont inspirés de son jeu de guitare et de son chant ; dans les années 1960, le groupe Canned Heat lui rend hommage, d'abord en prenant le titre d'une de ses chansons pour nom de groupe mais aussi en s'inspirant de Big Road Blues pour écrire On the Road Again. En 2000, il devient un personnage de fiction lorsqu'il apparaît dans le film des frères Coen O'Brother. Ce Tommy Johnson, bien qu'il soit inspiré du personnage réel, reste cependant une invention des auteurs puisqu'il devient musicien dans le groupe formé par les trois personnages principaux du film.

|

Olaf Gothfrithson (Óláfr Guðrøðarson en vieux norrois, Amlaíb mac Gofraid en vieil irlandais, Ánláf en vieil anglais) est un roi viking actif dans les îles Britanniques dans la première moitié du Xe siècle. Il règne sur Dublin de 934 à 939, puis sur York de 939 jusqu'à sa mort, en 941. Fils du roi de Dublin Gothfrith, Olaf appartient aux Uí Ímair, la dynastie des descendants d'Ivar. Il succède à son père à sa mort. En 937, il étend son autorité sur les Vikings de Limerick en s'emparant de leur roi Amlaíb Cenncairech. La même année, il s'allie avec le roi écossais Constantin II contre le roi anglais Æthelstan en vue de reconquérir le royaume viking d'York, sur lequel son père a brièvement régné en 927. Leur campagne se termine par une défaite à la bataille de Brunanburh. En 939, Olaf profite de la mort d'Æthelstan pour retraverser la mer d'Irlande et s'établir comme roi à York, laissant le royaume de Dublin à son frère Blácaire. Lors d'une rencontre à Leicester, il conclut un accord avec Edmond, le successeur d'Æthelstan, concernant la division de l'Angleterre. Les Vikings ne tardent pas à rompre cet accord en occupant la région des Cinq Bourgs, un événement qui prend peut-être place après la mort d'Olaf en 941. Son cousin Olaf Kvaran lui succède à York. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

Le Racing Club de Strasbourg Alsace, couramment abrégé en RC Strasbourg, Racing ou RCS, est un club de football français fondé en 1906 sous le nom de FC Neudorf, du nom d'un quartier strasbourgeois. Il dispute ses premières compétitions officielles à partir de 1909 au sein de la fédération allemande, avant de prendre son nom actuel et de rejoindre les compétitions françaises en 1919. Le club emménage en 1914 au jardin Haemmerlé, une longue prairie sur laquelle est construit l'actuel stade de la Meinau à partir de 1921. Le club obtient le statut professionnel en 1933 et s’impose alors comme un des meilleurs clubs français. Après deux finales perdues en 1937 et 1947, le RC Strasbourg remporte une première Coupe de France en 1951. Dans les années 1960, il dispute ses premières compétitions continentales, où il élimine notamment l'AC Milan et le FC Barcelone. Il gagne ensuite une deuxième Coupe de France en 1966 avant d'obtenir le titre de champion de France en 1979. Depuis le milieu des années 1990, le palmarès est complété par une Coupe Intertoto (1995), deux Coupes de la Ligue (1997 et 2005) et une troisième Coupe de France (2001). Les bons résultats du Racing, club marqué par une identité régionale forte, sont néanmoins entrecoupés par des relégations en deuxième division et des changements fréquents au sein de l'encadrement du club, ce qui l'empêche régulièrement de s'inscrire dans la durée. Des résultats sportifs insuffisants entraînent le Racing en 2010 pour la première fois en National, championnat de troisième niveau. Un an plus tard, des problèmes financiers causent une rétrogradation administrative avec perte du statut professionnel et une liquidation judiciaire. Après cinq ans dans les championnats amateur, le RC Strasbourg retrouve le monde professionnel en 2016. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

| ||

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |

Le casque de Sutton Hoo est un casque anglo-saxon de la fin du VIe siècle ou du début du VIIe siècle découvert en 1939 lors des fouilles menées sur le site archéologique de Sutton Hoo, dans le Sud-Est de l'Angleterre. Il est constitué d'une coiffe en fer à laquelle sont accrochés des protège-joues, un protège-nuque et un masque facial, également en fer. Ce dernier est dominé par une image de dragon formée par les sourcils, le nez et la moustache. Le reste du casque est décoré de plaques en bronze qui portent des motifs guerriers attestés sur d'autres objets du haut Moyen Âge germanique. Découvert dans la chambre funéraire du tertre no 1 de Sutton Hoo avec d'autres artéfacts de grande qualité, le casque appartenait vraisemblablement à une personne de haut rang du royaume d'Est-Anglie, peut-être le roi Rædwald (mort vers 624). Au moment de sa découverte, le casque de Sutton Hoo est réduit en plus de 500 fragments. Une première reconstitution est effectuée par Herbert Maryon en 1945-1946 pour le British Museum. En 1970-1971, Nigel Williams en réalise une seconde qui bénéficie des critiques adressées à celle de Maryon et de nouvelles fouilles menées à Sutton Hoo entre 1965 et 1970. Cette deuxième reconstitution est devenue un objet emblématique de l'histoire de l'Angleterre médiévale. | ||

La deuxième saison des Simpson a été diffusée pour la première fois aux États-Unis par la Fox entre le et le . En France, elle a été diffusée du au . Elle a ensuite été rediffusée sur France 3 en 1994 puis sur W9, depuis le 21 janvier 2006. Les show runners de cette saison sont Matt Groening, James L. Brooks et Sam Simon. La saison est proposée dans deux catégories des Emmy Awards et remporte celui du meilleur programme d'animation de moins d'une heure. Le coffret DVD de la saison est sorti en région 1 le 6 août 2002, en région 2 le 8 juillet 2002, en région 4 le 23 et en région 5 le 18 septembre 2008. |

Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shinseiki Evangelion), aussi connu sous le titre court Evangelion, est un série animée japonaise réalisé par Hideaki Anno du Studio Gainax. Elle est composée d’un feuilleton de 26 épisodes et de 2 films. Lors de sa première diffusion entre 1995 et 1996, elle devint très rapidement culte en raison de la grande qualité d’animation et de son scénario complexe associant des thèmes classiques comme les mechas ou la religion judéo-chrétienne à d’autres très peu utilisés comme l’introspection ou la philosophie. Le titre est une transcription du grec νέον ένεσις ευαγγέλιον (Neon Genesis Euaggelion) et signifie littéralement l’Annonce de la nouvelle Genèse. Lire l’article

| ||

La Légende de Novgorode serait le premier poème de Blaise Cendrars, publié dans une traduction russe à Moscou en 1907. Ce texte de jeunesse a longtemps été considéré comme perdu, voire comme n'ayant eu d'autre existence que dans l'imagination fertile de son auteur supposé, jusqu'à ce qu'en 1995 un exemplaire en soit découvert par hasard dans une bouquinerie bulgare. Ce premier poème révèlerait, entre autres choses, le secret de l'origine du pseudonyme littéraire que s'était choisi Frédéric Sauser. Mais son authenticité est douteuse. |

L’équipe de France de rugby à XV en tournée en 1958 est la première équipe de rugby à XV représentant la France à se déplacer dans l’hémisphère Sud dans une nation du Commonwealth. Elle effectue une tournée en Afrique du Sud en 1958 et termine invaincue en test match avec une victoire et un match nul. Les Springboks — surnom de l’équipe d’Afrique du Sud — affrontent les Français dans une série historique pour les Bleus — surnom de l’équipe française — pourtant handicapés par plusieurs absences. Lors du premier test match, la sélection française obtient un match nul 3-3. La tournée est un succès complet car le , l’équipe de France remporte sa première victoire par 9-5 face aux Springboks lors du second test match à l’Ellis Park de Johannesburg, sous la conduite de Lucien Mias, le Docteur Pack. L’équipe de France démontre alors qu’elle peut rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Ces bons résultats préfigurent les succès à venir dans le Tournoi des cinq nations. | ||

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire particulièrement grave survenu le dans la centrale nucléaire Lénine située sur un affluent du Dniepr à environ 15 km de Tchernobyl (Ukraine) et 110 km de Kiev, près de la frontière avec la Biélorussie. La catastrophe de Tchernobyl résulte de la fusion du cœur d'un réacteur nucléaire (le réacteur n°4), par l'élévation excessive de la température des barres (crayons) constituant le combustible nucléaire. Lorsque la chaleur produite par le réacteur n'a plus été évacuée en quantité suffisante par le système de refroidissement, le combustible nucléaire s'est mis à fondre. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| ||

Céline Dion (née à Charlemagne, Québec le ) est une chanteuse canadienne. Québécoise francophone, elle commence sa carrière dans les années 1980 et en 1990 enregistre son premier album en anglais, Unison, qui lui permet de se faire connaître aux États-Unis et dans le monde entier. Ensuite, elle alterne les albums en langue française et anglaise et réussit à s'imposer comme l'une des plus importantes chanteuses dans ces deux langues. En 25 ans de carrière, Céline Dion a enregistré plus de 25 albums francophones et anglophones. En 2004, lors de la cérémonie des World Music Awards, elle a reçu un Chopard Diamond award pour avoir vendu plus de 175 millions d'albums. Sony BMG, sa maison de production, a annoncé en 2007 que le total de ses ventes avait atteint 200 millions d'albums et 230 millions en incluant les monoplages (singles). Lire l'article |

Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. | ||

L'église Saint-Michel (slovaque : Kostol svätého Michala), souvent encore appelée chapelle Saint-Michel (Kaplnka svätého Michala), est une église gothique composée d'une seule nef, située au centre de la ville de Košice en Slovaquie. L’édifice fut construit durant la seconde moitié du XIVe siècle et est situé juste à côté de la cathédrale Sainte-Élisabeth dont il était la chapelle funéraire. Celle-ci fut longtemps entourée d'un cimetière, qui fut remplacé par un parc après son démantèlement en 1771. De ce passé, la chapelle a conservé sa consécration à saint Michel et un ossuaire. Elle a également fait l'objet de plusieurs modifications et rénovations, dont les plus importantes, entraînant une modification du plan, eurent lieu au XVe siècle et au début du XXe siècle. La chapelle reçut le titre d'église en 2006, après une dernière rénovation. Le complexe formant le cœur de la cité de Košice et comprenant la cathédrale Sainte-Élisabeth, l'église Saint-Michel et la tour Urban a été déclaré « monument culturel national » en 1970. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Les Artaxiades ou Artašesian (en arménien Արտաշեսյաններ) sont des rois d'Arménie qui ont régné sur ce royaume d'environ 189 av. J.-C. à environ 12 apr. J.-C. Sous cette dynastie, le pays subit deux influences majeures : une influence perse, qui poursuit son action, et une influence hellénistique croissante ; il s'ouvre en outre au commerce international. Sous l'un des rois artaxiades, Tigrane II, l'Arménie va connaître son expansion maximale, avant de devenir un enjeu, sous ses successeurs, entre Parthes et Romains. À la fin de cette dynastie, au début de l'ère chrétienne, le royaume est proche de l'anarchie et sera pendant plusieurs décennies gouverné par des souverains étrangers, avant de connaître l'avènement d'une nouvelle dynastie, la dynastie arsacide. À la différence de certains de ses membres, la dynastie artaxiade se caractérise par une historiographie peu développée. Elle est en même temps considérée par la République d'Arménie comme une des quatre dynasties historiques arméniennes et figure à ce titre sur ses armoiries. | ||

Le karaté (空手道, karate-dō) est dit être un art martial japonais. Cependant, l’origine est okinawaienne (l’ile principale de l’archipel des Ryūkyū, qui a longtemps constitué un royaume indépendant du Japon, au sud de l’île de Kyūshū. En japonais, le kanji (idéogramme, littéralement écriture chinoise) « kara » signifie le vide et plus précisément la vacuité au sens bouddhique du terme, « te » est la technique et, par extension, la main avec laquelle on la réalise. On traduit donc karaté littéralement par « la main vide ». On pourrait aussi dire, et penser, « à main nue ». Cependant, à l’origine, karaté était écrit avec les kanjis 唐手, qui signifient « boxe chinoise » (« Tō-De », « la main de Chine »). |

Les Lignages de Bruxelles qui avaient nom Sleeus, Sweerts, Serhuyghs, Steenweeghs, Coudenbergh, Serroelofs et Roodenbeke ont formé depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime une classe d’hommes particulière destinée "à diriger la cité avec sagesse, à la défendre avec force et à la rendre plus belle et plus prospère". À cette triple mission, correspondaient les trois fonctions dont les Lignages de Bruxelles ont eu le monopole jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

| ||

Le télescope spatial Hubble est un télescope spatial développé par la NASA avec une participation de l'Agence spatiale européenne qui est opérationnel depuis 1990. Son miroir de grande taille (2,4 mètres de diamètre), qui lui permet de restituer des images avec une résolution angulaire inférieure à 0,1 seconde d'arc ainsi que sa capacité à observer à l'aide d'imageurs et de spectroscopes dans l'infrarouge proche et l'ultraviolet lui permettent de surclasser pour de nombreux types d'observation les instruments au sol les plus puissants handicapés par la présence de l'atmosphère terrestre. Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l'astrophysique telles que la mesure du taux d'expansion de l'Univers, la confirmation de la présence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies ou l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. Le développement du télescope Hubble démarre au début des années 1970 mais des problèmes de financement, de mise au point technique et la destruction de la navette spatiale Challenger repoussent son lancement jusqu'en 1990. Une aberration optique particulièrement grave est découverte peu après qu'il a été placé sur son orbite terrestre basse à 600 km d'altitude. Dès le départ le télescope spatial avait été conçu pour permettre des opérations de maintenance par des missions des navettes spatiales. La première de ces missions en 1993 est mise à profit pour corriger l'anomalie de sa partie optique. Quatre autres missions, en 1997, 1999, 2002 et 2009, permettent de moderniser les cinq instruments scientifiques et remplacer certains équipements défaillants ou devenus obsolètes. La dernière mission de maintenance, réalisée en 2009, immédiatement avant le retrait définitif des navettes spatiales, devrait, sauf imprévu, permettre au télescope Hubble de fonctionner jusqu'à la fin de la décennie 2010. Pour les observations dans l'infrarouge il devrait être remplacé vers 2018 par le télescope spatial James-Webb aux capacités supérieures. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L'échidné à nez court (Tachyglossus aculeatus), ou échidné australien, est un mammifère vivant pratiquement sur tout le territoire australien (il n'est absent que dans quelques îles du nord ; c'est le mammifère autochtone qui a le plus vaste territoire en Australie) et dans les régions côtières et montagneuses du sud-est de la Nouvelle-Guinée. C'est l'une des quatre espèces d'échidnés existant encore, mais il est le seul membre du genre Tachyglossus. Avec les trois espèces d'échidnés à nez long et l'ornithorynque, il forme l'ordre des monotrèmes, les seuls mammifères pondant des œufs vivant encore actuellement. Il n'est pas apparenté au hérisson ni au porc-épic, malgré leurs ressemblances. Il est également connu pour son manteau de piquants, la possibilité de se rouler en boule pour échapper aux prédateurs et sa longue langue visqueuse qui lui permet d'attraper rapidement les fourmis et termites dont il se nourrit. Il n'est pas menacé d'extinction mais les activités humaines telles que la chasse, la destruction de son habitat, l'introduction de nouveaux parasites et prédateurs ou encore la circulation automobile ont sensiblement réduit sa population. | ||

La Ferrari 250 GTE (Gran Turismo Evoluzione) ou GT 2+2, apparue en 1960, est une automobile de tourisme développée par le constructeur italien Ferrari, dessinée par Pininfarina et carrossée par Scaglietti. Même si quelques rares Ferrari – surtout des commandes spéciales – furent dotées d'un espace restreint derrière leurs deux seuls sièges, la 250 GTE inaugure une nouvelle gamme de carrosserie pour Ferrari, les « GT 2+2 ». En dépit d'une certaine condescendance des « puristes » automobiles, les GT 2+2 ou coupés 4 places connaissent un grand succès et deviennent, durant de nombreuses années, la spécialité du constructeur. D'ailleurs, la 250 GTE et sa descendante, la 330 GT, représentent à l'époque plus de 50 % de la production de la firme. Décrite comme « une voiture de tourisme non seulement grande, mais aussi glorieuse », la 250 GTE sera la Ferrari la plus vendue de son temps. En 1964, la 250 GTE est remplacée par la Ferrari 330 America, qui fut produite à 50 exemplaires pour la plupart exportés outre-Atlantique. Il s'agit stricto sensu du même modèle dont la cylindrée est augmentée à 4 litres. |

Dell Comics est une filiale de la maison d'édition Dell Publishing fondée en 1921 par George T. Delacorte, Jr. Dès 1929, Dell Publishing s'intéresse à l'édition de bandes dessinées mais il faut attendre en 1936 pour qu'elle se lance vraiment sur ce marché en expansion lorsqu'elle publie Popular Comics. À la fin des années 1930, la maison d'édition s'associe à la Western Publishing et à The Walt Disney Company pour publier des adaptations et des histoires originales mettant en scène les personnages Disney. Elle devient alors un éditeur important. D'autres héros de dessins animés sont par la suite aussi adaptés en comics tout comme plusieurs films ou séries télévisées. Jusque dans les années 1950, Dell Comics est le premier éditeur de comics avec des titres se vendant à plusieurs millions d'exemplaires comme Walt Disney's Comics and Stories (plus de 3 millions pour chaque numéro en 1953). Si l'instauration du Comics Code, organisme d'autocensure des éditeurs de comics ou la disparition de la société de distribution American News Company ne la touche pas, en revanche elle subit une érosion continue des ventes dans la deuxième partie des années 1950. Celle-ci est amplifiée par la décision d'augmenter le prix des comics de 10 à 15 cents qui met à mal la santé de l'entreprise. En 1962, Dell connaît une grave crise puisque la Western Publishing propriétaire des droits d'adaptation des séries publiées décide de rompre le contrat la liant à Dell. Dell tente de se maintenir en achetant des droits sur des nouvelles séries et en lançant des séries originales mais cela ne suffit pas pour garder ses lecteurs. Incapable de retrouver la dynamique d'antan, Dell devient un éditeur secondaire. En 1973, Dell Publishing décide de fermer cette division. Dell Comics a publié des comics dans différents genres mais c'est surtout ses adaptations qui lui ont valu d'être le plus important éditeur pendant l'âge d'or et l'âge d'argent des comics. Grâce à son comic book vedette Four Color, des centaines de personnages ont été testés avant d'avoir leur propre comics. Par ailleurs, c'est dans des comics publiés par Dell que sont apparus des personnages tels qu’Oncle Picsou ou Pogo de Walt Kelly. À côté de ces adaptations d'animaux anthropomorphiques, Dell a aussi connu le succès grâce à ses adaptations de série télévisée de western mais aussi grâce à celle de personnages comme Tarzan. | ||

La structure des protéines est la composition en acides aminés et la conformation en trois dimensions des protéines. Elle décrit la position relative des différents atomes qui composent une protéine donnée. Les protéines sont des macromolécules de la cellule, dont elles constituent la « boîte à outil », lui permettant de digérer sa nourriture, produire son énergie, de fabriquer ses constituants, de se déplacer, etc. Elles se composent d’un enchaînement linéaire d’acides aminés liés par des liaisons peptidiques. Cet enchaînement possède une organisation tridimensionnelle (ou repliement) qui lui est propre…

|

L’olivier, olivier d'Europe ou olivier commun (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea), est un arbre du genre Olea appartenant à la famille des oléacées. Il est cultivé dans les régions de climat méditerranéen pour son fruit, l'olive, qui donne une huile très appréciée. L’olivier était connu des anciens Égyptiens plus de 20 siècles avant l’ère chrétienne. C’est aussi une des plantes les plus citées dans la Bible. Depuis l’Antiquité, l’olivier est le symbole de la ville d’Athènes et de sa déesse éponyme. La culture de l’olivier occupe dans le monde 8,6 millions d’hectares pour une production de 17,3 millions de tonnes d’olives. Lire l’article | ||

|

La réaction en chaîne par polymérase (PCR est l'abréviation anglophone de Polymerase Chain Reaction, l'acronyme français ACP pour Amplification en Chaîne par Polymérisation est très rarement utilisée) est une méthode de biologie moléculaire d'amplification génique in vitro qui permet de copier en très grand nombre une séquence d'ADN ou d'ARN connue, à partir d'une faible quantité d'acide nucléique. Cette technique permet entre autres de détecter la présence de virus, d'OGM...

| ||

Gotska Sandön, toponyme suédois signifiant littéralement « l'île de sable de Gotland », est une île de la mer Baltique dans le comté de Gotland, en Suède. L'île est très isolée, située à 38 kilomètres au nord de l'île de Fårö, une autre île juste au nord de Gotland. Elle constitue la partie émergée d'un long récif la reliant à Gotland formé par les moraines datant des dernières glaciations. La côte de Gotska Sandön est dominée par des plages et dunes tandis qu'à l'intérieur des terres s'étend une vaste forêt de pins parsemées de quelques dunes fixées formant les rares reliefs de l'île dont son point culminant avec 42 mètres d'altitude. Le climat relativement sec et le sol sablonneux ne contribuent pas au développement de la flore, plutôt pauvre hormis dans les quelques dépressions qui parviennent à conserver l'humidité, et de la faune, à l'exception de nombreux insectes rares (notamment des coléoptères), des oiseaux de mer et des phoques sur le littoral qui parviennent à s'affranchir de l'isolement de l'île plus facilement que des espèces strictement terrestres. Gotska Sandön est tout de même appréciée par les visiteurs pour son avifaune et ses mammifères marins. Les premiers hommes arrivent sur l'île peu après son émersion, au Néolithique, mais ils ne visitent l'île qu'en saison pour la chasse aux phoques. Les premiers habitants permanents s'installent au Moyen Âge, subsistant principalement grâce à la chasse aux phoques, la pêche et à l'élevage de moutons. Plus tard, elle est de nouveau exploitée en saison par les habitants de Fårö. Entre 1783 et 1857, l'île passe sous contrôle privé mais les différents propriétaires échouent les uns après les autres à établir une activité profitable. Finalement, l'État suédois rachète l'île pour y installer des phares et leurs gardiens constituent alors l'essentiel de l'habitat permanent. En parallèle, la forêt est exploitée à plusieurs reprises et l'élevage et la chasse aux phoques restent des activités importantes jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1909, l'île est partiellement protégée comme parc national, puis en totalité en 1963. Avec l'automatisation des phares, le parc national devient le seul employeur. Dans le même temps, le tourisme se développe et aujourd'hui encore, l'île est une destination appréciée des touristes estivaux avec plus de 4 000 visiteurs par an. Ceux-ci viennent profiter des vastes plages de l'île mais aussi observer la nature et le patrimoine culturel préservé. |

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. | ||

Les colonnes infernales sont les opérations menées par les armées républicaines du général Turreau lors de la guerre de Vendée (1793 - 1796), en France, afin de détruire les dernières troupes vendéennes. Après l'anéantissement de l'Armée catholique et royale lors de la Virée de Galerne, le général Turreau met au point un plan visant à quadriller la Vendée militaire par douze colonnes incendiaires avec pour ordres d'exterminer tous les « brigands » ayant participé à la révolte, femmes et enfants inclus, de faire évacuer les populations neutres ou patriotes, de saisir les récoltes et les bestiaux et d'incendier les villages et les forêts, de faire enfin de la Vendée un « cimetière national » avant de la faire repeupler par des réfugiés républicains. De janvier à mai 1794 les colonnes quadrillent les territoires insurgés dans le Maine-et-Loire, la Loire-inférieure, la Vendée et les Deux-Sèvres. Certaines se livrent aux pires exactions, tels que : incendies, viols, tortures, pillages et massacres des populations, souvent sans distinction d'âge, de sexe ou d'opinion politique. Ces atrocités coûtent la vie à des dizaines de milliers de personnes et valent aux colonnes incendiaires d'être surnommées « colonnes infernales ». Loin de mettre fin à la guerre, ces exactions provoquent de nouveaux soulèvements des paysans menés par les généraux Charette, Stofflet, Sapinaud et Marigny. Ne parvenant pas à vaincre les insurgés, dénoncé par les patriotes locaux et certains représentants en mission, Turreau finit par perdre la confiance du Comité de salut public, sa destitution mettant fin aux colonnes mais pas à la guerre. |

Diane Keaton, née Diane Hall le à Los Angeles, est une actrice, réalisatrice et productrice de cinéma américaine. Jeune fille, elle commence sa carrière sur scène dans les années 1960 et fait ses débuts à l'écran en 1970. Son premier rôle majeur au cinéma lui est alors attribué par Francis Ford Coppola grâce auquel elle interprète le rôle de Kay Adams-Corleone dans Le Parrain. Mais les films qui marquent le début de sa carrière sont ceux du réalisateur et acteur Woody Allen : Tombe les filles et tais-toi en 1972, Woody et les Robots en 1973 ainsi que Guerre et Amour en 1975. Les longs métrages du cinéaste imposent Keaton en tant qu'actrice comique. En 1978, Annie Hall lui vaut même l'Oscar de la meilleure actrice. Mais Diane Keaton amène sa carrière cinématographique vers d'autres genres afin de ne pas être cataloguée comme actrice de comédie. Elle change donc de registre et devient une interprète dramatique accomplie grâce au film À la recherche de Mister Goodbar. En 1982 et 1997, elle reçoit une nomination aux Oscars pour Reds et Simples Secrets. Artiste reconnue, la filmographie de Diane Keaton ne cesse de s'accroître avec des films comme Baby Boom, Le Père de la mariée, Le Club des ex, Tout peut arriver, Esprit de famille, Ainsi va la vie ou encore Le Book Club. En plus de sa carrière filmique, Diane Keaton possède divers passe-temps : elle est à l'occasion collectionneuse de photographies, promotrice immobilière, écrivaine et chanteuse. Égérie de L'Oréal depuis 2006, son style extravagant inspire le monde de la mode au cinéma. | ||

|

Champ, ou plus familièrement « Champy », est une créature lacustre à l'existence non démontrée qui vivrait ou aurait vécu dans le lac Champlain (duquel elle tire son nom), à la frontière entre les États américains du Vermont et de New York et la province canadienne du Québec. Les plus anciennes mentions de ce monstre remontent à la découverte par Samuel de Champlain du lac qui porte ensuite son nom. L'explorateur français, fondateur de Québec, rapporte en 1609 la présence dans ce lac de grandes créatures que les Abénaquis appelaient « tatoskok » ou « chaousarou », et qu'il aurait lui-même aperçues. Toutefois, ses écrits sont très largement réinterprétés dans les années 1980. L'existence supposée de Champ oppose d'un côté les cryptozoologues, qui accréditent la thèse d'un plésiosaure survivant depuis la préhistoire, et de l'autre plusieurs scientifiques, qui défendent celle de la confusion avec des objets flottants ayant une silhouette trompeuse, ou avec des animaux déjà connus. Outre les témoignages, les diverses photographies et une vidéo tournée en 2005, les cryptozoologues fondent leur théorie sur des études ayant mis en évidence des niveaux fluctuants de population de certaines espèces de poisson dans le lac ; cependant, cela ne permet pas d'affirmer l'existence d'un ou de plusieurs monstres lacustres. Champ est devenu la principale attraction touristique de Port Henry, dans l'État de New York, et est depuis 1983 protégé par une loi interdisant sa chasse ; il a, de plus, été inscrit sur la liste des animaux menacés. Sa légende est une source d'inspiration en littérature. |

The Nexus (ou The New Nexus) est un clan de catcheurs (lutteurs professionnels) heel appartenant à la World Wrestling Entertainment (aujourd'hui WWE), une fédération de catch américaine. Formé en juin 2010, le groupe lutte dans la division Raw jusqu'en juillet 2011. Initialement, ce clan regroupait les huit rookies de la saison 1 de NXT, avant que Daniel Bryan, Darren Young et Michael Tarver ne soient exclus du groupe. Dans la storyline, les membres du Nexus jouent le rôle des « méchants ». À leurs débuts, ils interfèrent lors des matchs de la division Raw, en prenant pour cible les catcheurs et le personnel de la WWE. Profitant de leur supériorité numérique, ils n'hésitent pas à attaquer violemment toute personne sur leur chemin ; usant de menace et d'intimidation pour parvenir à leurs fins, ils obtiennent des matchs de gala ou des rencontres à enjeux. Le clan décroche son premier titre lors de l'édition 2010 de Bragging Rights, lorsque David Otunga et John Cena remportent un match pour le championnat par équipe de la WWE face à Cody Rhodes et Drew McIntyre, les champions en titre. Par la suite, CM Punk devient le nouveau leader du clan, à la place de Wade Barrett, qui change de division pour SmackDown! où il crée un clan rival : The Corre. The New Nexus change alors de cible, délaissant Cena pour Randy Orton, qui parvient à vaincre tous les membres un par un avant d'affronter CM Punk à WrestleMania XXVII. Finalement, les compétitions pour les titres de champion de la WWE pour CM Punk et par équipe pour Otunga et McGillicuty, en plus des blessures des autres membres, entraînent la dissolution de la clique... | ||

L’abbaye Saint-Pierre et Saint-Caprais de Mozac, ou plus communément appelée abbaye de Mozac, est l’une des plus anciennes et des plus importantes abbayes de Basse-Auvergne. Située à Mozac (près de Riom dans le Puy-de-Dôme), elle est fondée à la fin du VIIe siècle et régie dès l’origine par la règle de saint Benoît. Elle est rattachée à l’abbaye de Cluny en 1095 et porte le titre d’« abbaye royale » (sous la protection du roi de France). Les moines la quittent à la Révolution française et l’abbatiale devient l’église paroissiale unique du village de Mozac en 1790. L’église abbatiale et les bâtiments conventuels autour de l’ancien cloître sont un haut-lieu de l’architecture romane et sont classés monuments historiques. L’abbaye est inscrite dans le « Grand itinéraire culturel européen » comme un des sites clunisiens emblématiques, label décerné par le Conseil de l’Europe à la Fédération des sites clunisiens dont fait partie la commune de Mozac… Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

La Charente (en saintongeais Chérente, en occitan Charanta) est un fleuve français. Prenant sa source à Chéronnac dans la Haute-Vienne à 295 mètres d'altitude , elle traverse ensuite les départements de la Charente, une petite partie de la Vienne, la Charente à nouveau, la Charente-Maritime avant de se jeter dans l'océan Atlantique entre Port-des-Barques et Fouras par un large estuaire. | ||

Le métro de Paris est un des systèmes de transport en commun desservant la ville de Paris et son agglomération. Exploité par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), il comporte seize lignes en site propre, essentiellement souterraines, totalisant 219,9 kilomètres. Devenu un des symboles de Paris, il se caractérise par la densité de son réseau au cœur de Paris et par son style architectural homogène influencé par l’Art nouveau. En 2011, le métro transportait environ 4,13 millions de voyageurs par jour (1,506 milliard par an). La première ligne du métro de Paris a été construite à l'approche de l’Exposition universelle de 1900. Elle est inaugurée quelques mois après le début de l'exposition. Le réseau s’est ensuite rapidement densifié dans Paris intra-muros jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Après une pause durant les « décennies voitures » (1950-1970), plusieurs lignes existantes ont été prolongées en proche banlieue. Les choix effectués à sa conception (faibles distances entre les stations, capacité réduite des rames) limitent aujourd’hui les possibilités d’extension du réseau. Le métro de Paris a cependant inauguré à la fin du siècle dernier une nouvelle ligne entièrement automatisée, la ligne 14, destinée notamment à soulager la ligne A du RER. La desserte de Paris et de son agglomération est également assurée par d’autres moyens de transport en commun : le Réseau express régional d'Île-de-France (RER) (451 millions de voyageurs en 2006 sur le réseau RER RATP), le Transilien (réseau de trains de banlieue, 655 millions de voyageurs incluant le réseau RER SNCF), sept lignes de tramway en site propre (85 millions de voyageurs dans sa configuration de 2006), le réseau de bus (997 millions de voyageurs en 2006), un funiculaire ainsi que deux lignes utilisant un véhicule automatique léger (VAL) et assurant une desserte locale des aéroports. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Diane Keaton, née Diane Hall le à Los Angeles, est une actrice, réalisatrice et productrice de cinéma américaine. Jeune fille, elle commence sa carrière sur scène dans les années 1960 et fait ses débuts à l'écran en 1970. Son premier rôle majeur au cinéma lui est alors attribué par Francis Ford Coppola grâce auquel elle interprète le rôle de Kay Adams-Corleone dans Le Parrain. Mais les films qui marquent le début de sa carrière sont ceux du réalisateur et acteur Woody Allen : Tombe les filles et tais-toi en 1972, Woody et les Robots en 1973 ainsi que Guerre et Amour en 1975. Les longs métrages du cinéaste imposent Keaton en tant qu'actrice comique. En 1978, Annie Hall lui vaut même l'Oscar de la meilleure actrice. Mais Diane Keaton amène sa carrière cinématographique vers d'autres genres afin de ne pas être cataloguée comme actrice de comédie. Elle change donc de registre et devient une interprète dramatique accomplie grâce au film À la recherche de Mister Goodbar. En 1982 et 1997, elle reçoit une nomination aux Oscars pour Reds et Simples Secrets. Artiste reconnue, la filmographie de Diane Keaton ne cesse de s'accroître avec des films comme Baby Boom, Le Père de la mariée, Le Club des ex, Tout peut arriver, Esprit de famille, Ainsi va la vie ou encore Le Book Club. En plus de sa carrière filmique, Diane Keaton possède divers passe-temps : elle est à l'occasion collectionneuse de photographies, promotrice immobilière, écrivaine et chanteuse. Égérie de L'Oréal depuis 2006, son style extravagant inspire le monde de la mode au cinéma.

| ||

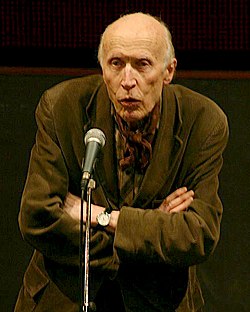

Jean-Pierre Mocky, de son vrai nom Jean-Paul Adam Mokiejewski, né le à Nice, est un acteur, scénariste et réalisateur français. Il débute en tant qu'acteur au cinéma et au théâtre. Il joue notamment dans Les Casse-pieds (1948) de Jean Dréville, Orphée (1950) de Jean Cocteau ou Le Gorille vous salue bien (1957) de Bernard Borderie. Mais c'est surtout en Italie qu'il devient célèbre, notamment grâce à son rôle dans Les Vaincus de Michelangelo Antonioni. Après avoir travaillé comme stagiaire auprès de Luchino Visconti pour Senso (1954) et de Federico Fellini pour La strada (1954), il écrit un premier film, La Tête contre les murs (1959) et projette de le réaliser lui-même, mais le producteur préfère confier cette tâche à Georges Franju. Il passe à la réalisation l'année suivante avec Les Dragueurs (1959). Depuis lors, il n'a jamais cessé de tourner. Dès les années 1960, il a su toucher un vaste public avec des comédies déjantées comme Un drôle de paroissien (1963) ou La Grande Lessive (!) (1968). Après mai 68, il se tourne vers le film noir avec Solo (1969) dans lequel il montre un groupe de jeunes terroristes d'extrême gauche puis L'Albatros (1971) qui montre la corruption des hommes politiques. Dans les années 1980, il renoue avec le succès avec un film dénonçant, un an avant le drame du Heysel, les dérives de certains supporters de football (À mort l'arbitre, 1984) puis une comédie dénonçant les hypocrisies autour du pèlerinage de Lourdes (Le Miraculé, 1987). Dans les années 1990 et 2000, ses films rencontrent moins de succès mais Jean-Pierre Mocky continue de tourner avec autant d'enthousiasme. Il a ainsi réalisé plus de 60 longs métrages. Son cinéma, souvent satirique et pamphlétaire, s'inspire généralement de faits de société. Il travaille avec peu de moyens et tourne très rapidement. Il a notamment tourné avec Bourvil (Un drôle de paroissien, La Cité de l'indicible peur, La Grande Lessive (!) et L'Étalon), Fernandel (La Bourse et la Vie), Michel Simon (L'Ibis rouge), Michel Serrault (douze films dont Le Miraculé), Francis Blanche (cinq films dont La Cité de l'indicible peur), Jacqueline Maillan (cinq films) et Jean Poiret (huit films). Il a reçu en 2010 le prix Henri-Langlois pour l'ensemble de sa carrière. |

Henri Storck est un cinéaste et documentariste belge né à Ostende le et décédé à Uccle (Bruxelles) le . Auteur de plus de soixante films, célèbre pour des courts-métrages comme Misère au Borinage, son nom reste associé durablement à l’école documentaire belge, un peu à la manière d’un John Grierson dans le cas du mouvement britannique. Henri Storck commence par tourner des essais documentaires d'avant-garde sur sa ville natale puis, il expérimente le found footage et réalise quelques films militants. À la Libération, il devient en Belgique un cinéaste au statut quasi officiel, le Père du documentaire belge. Il a inspiré de nombreux cinéastes belges et les frères Dardenne, recevant la palme d'or pour Rosetta, lui ont rendu hommage. | ||

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

Phyllobates terribilis est une espèce d'amphibiens de la famille des Dendrobatidae, endémique de la côte pacifique de la Colombie. Cet anoure est assez semblable à certaines autres espèces du même genre, en particulier à Phyllobates bicolor. En français, elle est appelée kokoï de Colombie ou phyllobate terrible. Phyllobates terribilis est l'une des plus grandes espèces de Dendrobatidae, atteignant 47 mm de moyenne pour les femelles. Elle se rencontre dans les forêts tropicales humides du département de Cauca, à une altitude comprise entre 100 et 200 m, où la température est d'au moins 25 °C et l'humidité relative élevée. À l'état sauvage, Phyllobates terribilis est un animal sociable, vivant en groupes comprenant jusqu'à six individus ; cependant, cette grenouille peut former des groupes plus importants en captivité. En raison de sa petite taille et de ses couleurs brillantes, cet amphibien est souvent considéré comme inoffensif alors que les spécimens sauvages sont mortellement toxiques, car ils stockent dans les glandes de leur peau de la batrachotoxine. Ainsi, un contact direct avec une grenouille sauvage peut suffire, pour un humain, à causer une sensation de brûlure qui dure plusieurs heures. Son aire de répartition ne cesse d'être en recul, notamment en raison de l'impact des activités de l'Homme sur son habitat naturel et l'Union internationale pour la conservation de la nature la considère comme « espèce en danger ». | ||

La chaîne des Cascades (Cascade Range ou Cascade Mountains en anglais) est une chaîne de montagnes s'étendant face à la côte ouest de l'Amérique du Nord, entre les États de Californie, de l'Oregon et de Washington aux États-Unis et la province de Colombie-Britannique au Canada. Elle comprend une partie de l'arc volcanique des Cascades dont les volcans mont Rainier, qui constitue le point culminant de la chaîne du haut de ses 4 392 mètres d'altitude et domine la métropole de Seattle, et mont Saint Helens qui a subi une éruption catastrophique en 1980. Cet arc volcanique, toujours actif, commence sa formation il y a 36 millions d'années à la suite de la subduction de la plaque Juan de Fuca sous la plaque nord-américaine. Les risques liés au volcanisme demeurent importants. Le fleuve Columbia constitue la principale discontinuité topographique de la chaîne, en la traversant d'est en ouest, et son bassin couvre une grande partie de ses pentes. Le relief orienté du nord au sud oppose un obstacle aux influences océaniques douces et humides venues de l'océan Pacifique. Avec l'altitude, les importantes précipitations se traduisent par des quantités de neige considérables, à l'instar du mont Baker, qui alimentent le plus grand système glaciaire des États-Unis hors Alaska. Sur le versant oriental de la chaîne, les précipitations sont beaucoup moins importantes et le climat est continental avec de plus grands écarts de températures journaliers et saisonniers. Cette différence se ressent sur la végétation composée principalement de conifères : si le Pin d'Oregon et la Pruche de l'Ouest dominent à l'ouest des crêtes, le Pin ponderosa, le Pin tordu et le Mélèze de l'Ouest sont mieux adaptés aux terrains secs à l'est. La partie septentrionale de la chaîne, les North Cascades, plus froide et au relief plus alpin modelé par de nombreux glaciers, abrite la Pruche subalpine, le Sapin blanc et le Sapin subalpin. La faune est très variée mais parfois menacée. Pour protéger cette diversité biologique et les richesses naturelles, l'essentiel de la chaîne a été protégé, en particulier au sein de quatre parcs nationaux. La chaîne est peuplée depuis au moins 11 000 ans et les Amérindiens ont développé de nombreux mythes et légendes sur les volcans. Les Européens la découvrent vers la fin du XVIIIe siècle. Son nom trouve son origine avec l'expédition Lewis et Clark, en 1806, d'après des rapides dont le site est désormais immergé dans la gorge du Columbia. Très vite, les explorations se succèdent et le commerce opposant la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson s'intensifie. Il est d'abord basé sur la traite des fourrures puis est remplacé par celui du bois. Si des aménagements sont effectués pour traverser la chaîne, les montagnes restent largement dépeuplées. Avec le développement de l'alpinisme au milieu du XIXe siècle puis du ski à l'aube du XXe siècle, des expéditions sont organisées pour gravir les plus hauts sommets. Au XXIe siècle encore, le caractère sauvage de la chaîne des Cascades lui confère un attrait touristique important. |

Le Crédit Agricole Centre France est l'une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit agricole. Elle est implantée sur 2 régions (Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) et 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy-de-Dôme. Près d'un habitant sur 2 de ce territoire est client du Crédit agricole Centre France, soit 900 000 clients. Le Crédit agricole Centre France compte 136 Caisses locales. Ces coopératives de base forment le socle du fonctionnement du groupe Crédit agricole. Les sociétaires des Caisses locales élisent ainsi 1 702 administrateurs. En 2010, le Crédit agricole Centre France rassemble 175 000 sociétaires. En savoir plus sur Crédit Agricole Centre France...

| ||

Nice est une commune du Sud-Est de la France, préfecture du département des Alpes-Maritimes et deuxième ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur derrière Marseille. Située à l'extrémité sud-est de la France, à une trentaine de kilomètres de la frontière franco-italienne, elle est établie sur les bords de la mer Méditerranée, le long de la baie des Anges et à l'embouchure du Paillon. Avec 342 637 habitants au dernier recensement de 2016, elle est la cinquième commune de France en population (après Paris, Marseille, Lyon et Toulouse). Elle est située au cœur de la septième aire urbaine de France, avec 1 004 914 habitants en 2012. La ville est le centre d'une métropole, Nice Côte d'Azur, qui rassemble quarante-neuf communes et 537 769 habitants en 2012, 536 327 en 2013. La population du Scot de Nice (Schéma de cohérence territoriale), créé en 2003 et regroupant vingt-neuf communes, est estimée à 517 500 habitants en 2005. Située entre mer et montagne, capitale économique et culturelle de la Côte d'Azur, Nice bénéficie d'importants atouts naturels. Le tourisme, le commerce et les administrations (publiques ou privées) occupent une place importante dans l'activité économique de la ville. Elle possède la troisième capacité hôtelière du pays après Paris et Lourdes, et deuxième en nombre d'hôtels après Paris, en accueillant chaque année 4 millions de touristes. Elle dispose également du troisième aéroport de France (le premier de province) et de deux palais des congrès consacrés au tourisme d'affaires. La ville possède une université et plusieurs quartiers d'affaires. Nice est dotée d'équipements culturels. Elle possède de nombreux musées (il s'agit même de la ville qui en compte le plus en France, après Paris), un théâtre national, un opéra, une bibliothèque à vocation régionale, un conservatoire à rayonnement régional et des salles de concert. Capitale de la Viguerie de Nice, elle faisait autrefois partie de la Ligurie antique entre le fleuve du Var et de la Magra, de la Regio IX Liguria romaine, du Royaume d'Italie (Saint-Empire Romain) entre le IXe et le XIe siècle, de la ligue ligure et de la République de Gênes, avant de choisir la protection du Comté de Savoie à la suite de la guerre de l'Union d'Aix gagnée par les pro-angevins (Marseille, Arles, Antibes, etc.) face aux pro-carlistes (Aix, Toulon, Nice, etc.). La partie occidentale et les vigueries de Cannes sont renommées Terres Neuves de Provence par les provençaux suite à la Dédition de Nice à la Savoie (Acte de Dédition) en 1388. Nice devient en 1526 la capitale du Comté de Nice. En 1713, la Savoie obtient, par héritage, la Sicile qu'elle échange ensuite en 1720 avec la Sardaigne donnant naissance au Royaume de Piémont-Sardaigne. Ce nouvel ensemble, installé des deux côtés des Alpes, forme ainsi l'un des États italiens pré-unitaires, dont la capitale est fixée à Turin. Nice devient française en 1860, suite à un référendum. |

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. | ||

|

La crise politico-militaire en Côte d'Ivoire commence le , un début de solution se profile le avec la signature de l’Accord de Linas-Marcoussis. Cependant, une brusque crispation en novembre 2004 remet en cause toutes les avancées obtenues. Une promesse de règlement final se dessine enfin avec la signature de l’Accord politique de Ouagadougou le . Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles venus du Burkina Faso tentent de prendre le contrôle des villes d'Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative de prendre Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, respectivement dans le centre et le nord du pays. La rébellion qui prendra plus tard le nom de "Forces Nouvelles" occupe progressivement la moitié nord du pays le coupant ainsi en deux zones géographiques distinctes : le sud tenu par les Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN). | ||

Grani (ou Greyfell) est, selon les textes qui composent l'Edda poétique et la Völsunga saga, dans la mythologie nordique, un cheval gris fils de la propre monture à huit jambes d'Odin, Sleipnir. Il est capturé puis chevauché par le héros Sigurd grâce aux conseils d'un vieil homme qui est en fait le dieu Odin déguisé. Ce cheval est ensuite mentionné durant plusieurs épisodes où il accompagne Sigurd dans ses aventures. Grani possède des pouvoirs merveilleux, une grande force ainsi qu'une remarquable intelligence, il le prouve notamment en franchissant le cercle de flammes qui entoure la valkyrie Brunehilde et en refusant de se laisser chevaucher par un autre que son maître (dans la Völsunga saga), puis en pleurant la mort de Sigurd auprès de Guðrún, la femme de celui-ci (dans le Guðrúnarkviða II). Plusieurs théories ont été proposées, notamment par Carl Gustav Jung, pour décrypter sa symbolique, et voient dans Grani un animal psychopompe lié au feu. L'histoire de Grani, étroitement liée à celle de Sigurd (ou Siegfried selon les versions) a été reconstituée de diverses façons et avec plus ou moins de succès à partir de sources fragmentaires anciennes, notamment au XIXe siècle dans de nombreuses adaptations de la légende des Nibelungen, et plus récemment dans La Légende de Sigurd et Gudrún retranscrite par Tolkien, ou encore dans la trilogie de La Malédiction de l'Anneau par Édouard Brasey. Dans l'opéra de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, Grane est le nom du cheval de Brunehilde. |

Jungle Jack (Jungledyret ou Jungledyret Hugo) est un film d'animation danois réalisé par Stefan Fjeldmark et Flemming Quist Møller, sorti en décembre 1993 au Danemark. Ce film est surtout connu pour être le premier de la société de production A. Film A/S, fondé en partie par le réalisateur Stefan Fjeldmark et le producteur Anders Mastrup en 1988. Tiré du livre pour enfants de Flemming Quist Møller, sorti en 1988, Jungle Jack a obtenu un grand succès dans son pays d'origine. Il est aussi le précurseur de l'arrivée du cinéma d'animation danois sur la scène internationale qui verra aussi des films comme Gloups ! je suis un poisson ou Astérix et les Vikings, eux aussi produits par A. Film A/S. D'autre part, le film est le premier volet d'une trilogie sur le personnage de Jungle Jack : le second volet sort trois ans plus tard, en 1996, et il faut attendre 2007 avant que le troisième volet ne sorte, ce dernier étant réalisé en image de synthèse contrairement aux deux premiers de la franchise. Le personnage a également connu une adaptation en série télévisée en 2003, qui a servi de transition entre les second et troisième volets. Le film est aussi l'occasion à certains membres de l'équipe du film de se faire connaître. Stefan Fjeldmark réalise son premier long métrage avec Jungle Jack ; de même, la jeune chanteuse Kaya Brüel se faire connaître du grand public à travers son rôle de Rita. Jungle Jack est considéré comme un film culte du paysage cinématographique danois. | ||

Le flamenco est un genre musical espagnol avec des chants et une musique rythmique, souvent accompagnés d'une danse passionnée se caractérisant par des mouvements puissants et gracieux. Le flamenco incarne une tradition musicale et culturelle complexe. Considéré comme faisant partie de la culture de l'Espagne en général, le flamenco provient réellement d'une région, l'Andalousie. Cependant, d'autres régions, principalement l'Estrémadure et Murcie, ont contribué au développement de plusieurs formes de flamenco. Les racines du flamenco ne sont pas connues précision, mais on estime généralement qu'il s'est développé sous l'influence des cultures andalouse, islamique, sépharade et gitane qui ont coexisté en Andalousie après la Reconquista. Lire l'article |

Acrocanthosaurus, également francisé acrocanthosaure (littéralement « lézard à hautes épines »), est un genre fossile de grands dinosaures théropodes carnivores de la famille également fossile des Carcharodontosauridae, ayant vécu durant les étages Aptien et Albien du Crétacé inférieur dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. Comme pour la plupart des dinosaures, le taxon n'est représenté que par une seule espèce connue, Acrocanthosaurus atokensis. Ses restes fossiles ont été découverts dans les États de l'Oklahoma, du Texas et du Wyoming aux États-Unis, mais des dents, un tibia et une vertèbre qui lui ont été attribuées ont été trouvées jusqu'au Maryland, suggérant une répartition à l'échelle du continent. C'était un prédateur bipède. Il est surtout connu pour les longs processus épineux de ses vertèbres qui servaient très probablement à fixer une longue chaîne de muscles sur le cou, le dos et les hanches de l'animal. C'est l'un des plus grands dinosaures théropodes connus, mesurant entre 11 et 11,5 m de long et pesant approximativement 4,4 à 6,6 tonnes. On a trouvé de grandes empreintes de théropodes au Texas qui ont pu être faites par un Acrocanthosaurus, mais il n'existe pas de lien direct entre ces derniers et les restes du squelette. Des découvertes récentes élucident beaucoup de détails sur son anatomie, permettant de faire des études précises, notamment sur la structure de son cerveau et le fonctionnement de ses membres antérieurs. C'était le plus grand théropode prédateur de son écosystème et probablement un superprédateur qui s'en prenait aux sauropodes, aux ornithopodes et aux ankylosauriens. | ||

Les Aventures de Winnie l'ourson ou Les Merveilleuses Aventures de Winnie l'ourson au Québec (The Many Adventures of Winnie the Pooh) est le 28e long métrage d'animation et le 22e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1977 et basé sur les personnages d'Alan Alexander Milne créés en 1926, ce film est en fait la réunion de trois moyens métrages préexistants : Winnie l'ourson et l'Arbre à miel (1966), Winnie l'ourson dans le vent (1968) et Winnie l'ourson et le Tigre fou (1974), agrémentés de transitions inédites. Les critiques sont peu nombreuses en raison de l'exploitation d'abord en moyen métrage puis en une compilation. Certains spécialistes de Disney font même l'impasse sur ce long métrage dans leur anthologie. Le principal intérêt du film est de regrouper les premiers moyens métrages consacrés à Winnie l'ourson avant que le studio ne se lance à partir des années 1980 dans une exploitation plus large de la franchise Winnie l'ourson, avec des séries d'animations et plusieurs longs métrages. À partir de 2002, les éditions DVD du film Les Aventures de Winnie l'ourson comportent, en bonus, un moyen métrage supplémentaire, Sacrée journée pour Bourriquet, produit en 1983. |

Le système électoral, mode de scrutin ou régime électoral, désigne tout type de processus permettant la désignation de représentants par un corps électoral donné, souvent dans le cadre d’une élection où des candidats sont élus pour exercer un mandat public. Dans le cadre d'élections, les systèmes électoraux sont soit des scrutins utilisant la règle de la majorité, dits scrutins majoritaires, soit des systèmes cherchant à représenter plus ou moins fidèlement le vote des électeurs via le principe de la représentation proportionnelle, soit des systèmes mixtes alliant ces deux types de système. Différents modes de scrutin peuvent donner des résultats très différents, en particulier dans les cas où il n'y a pas de préférence clairement majoritaire en faveur d’une seule et même option. À ce jour, plusieurs systèmes sont en vigueur ou proposés ; ils suscitent de nombreuses polémiques qui contribuent à la continuité du débat démocratique. Mais un système électoral n'est pas seulement une méthode de « transformation » des suffrages en élus. « Il constitue aussi un facteur important d'orientation positive du vote populaire, puisque sa logique et sa dynamique [...] influencent de façon souvent déterminante le choix de l'électeur ». L'importance que revêt cet aspect du vote dans un système démocratique justifie que de nombreux théoriciens se soient penchés sur les modes de scrutin, leurs effets et leur fonctionnement. Leur étude, qualifiée de théorie du vote dans le jargon anglophone, est une discipline du droit constitutionnel qui entre en relation avec la science politique et les mathématiques. Des aspects indépendants du fonctionnement des modes de scrutin mais entrant fatalement en relation avec lui, tels la procédure électorale (décompte, scrutin, etc.), le corps électoral, l'éligibilité et le poids attribué à chaque vote sont traités par ailleurs. | ||

William Petty, né à Romsey, dans le Hampshire en Angleterre le et mort à Londres le , est un polymathe (économiste, scientifique, médecin, philosophe, homme d'affaires, membre du parlement et de la Société Royale…) britannique. Il est surtout connu pour son ouvrage sur l'arithmétique politique, qui pose les bases de l'économie politique et de la démographie – en quelque sorte de l'économétrie comme le dit Schumpeter –, en proposant l'utilisation des statistiques en matière de gestion publique. Il lui est aussi attribué l'énoncé de la philosophie du laissez-faire en matière gouvernementale. |

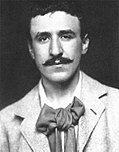

Charles Rennie Mackintosh est un architecte, concepteur et aquarelliste britannique né le à Glasgow en Écosse et mort le à Londres. Il est le principal représentant de l'école de Glasgow, courant issu du mouvement Arts & Crafts, qui influencera le mouvement Modern Style, pendant anglo-saxon du style Art nouveau. Il forme un groupe d'artistes connu sous le nom de The Four au sein de l'École d'art de Glasgow. Ce mouvement s'élève contre les dérives de l'industrialisation. À travers ses créations, Mackintosh prône un retour aux lignes médiévales via le style néogothique et l'étude du motif naturel. En tant qu'architecte, il réalise plusieurs bâtisses remarquables, parmi lesquelles le salon de thé The Willow Tearooms et la Scotland Street School à Glasgow, ou encore la résidence Hill House à Helensburgh. Il conçoit aussi le nouveau bâtiment de l'École d'art de Glasgow, construit entre 1897 et 1909, avec lequel il gagne une reconnaissance internationale et qui reste dans l’histoire comme son œuvre majeure. Il travaille par ailleurs en duo avec son épouse Margaret MacDonald Mackintosh (1864-1933) pour agencer des intérieurs avec des meubles originaux et des panneaux décoratifs. Au milieu des années 1920, le couple s'expatrie dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, où Charles Rennie Mackintosh se consacre à la peinture. En 1927, atteint d'un cancer de la langue, il rentre à Londres où il meurt l'année suivante, ruiné et dans l'indifférence générale. | ||

Wikipédia est une encyclopédie multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le web et écrite par les internautes grâce à la technologie wiki. Elle a été créée en janvier 2001 et est devenue un des sites web les plus consultés au monde. Elle est hébergée par une association caritative américaine, la Wikimedia Foundation. Les mêmes principes fondateurs sont partagés par toutes les différentes versions linguistiques mais les pratiques d'écriture sont convenues indépendamment par les internautes pour chacune d'elle. Lors du 5e symposium international sur le journalisme en ligne, Jonathan Dee du New York Times et Andrew Lih ont mentionné l'importance de Wikipedia, non seulement comme une encyclopédie de référence mais aussi comme une ressource d'actualités très fréquemment mise à jour. Lorsque le magazine Time a reconnu « Vous » (You) comme personnalité de l'année 2006, en reconnaissant l'accélération de la collaboration en ligne et l'interaction de millions d'utilisateurs dans le monde, il a cité Wikipedia comme l'un des trois exemples de services Web 2.0, avec YouTube et MySpace. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L'Université Waseda (早稲田大学, Waseda daigaku), couramment abrégé en Sōdai (早大), est une université japonaise privée située à Tokyo. Elle est fondée en 1882 par l'homme d'État Ōkuma Shigenobu comme école spécialisée, et accède au statut d'université en 1920. L'université compte trois campus principaux dans la partie nord de l'arrondissement de Shinjuku. Elle forme en 2011 quelque 53 500 étudiants, dont 2 400 étrangers, et compte 5 900 personnes travaillant dans des activités liées à la recherche ou à l'enseignement. Elle est structurée en treize facultés pour le 1er cycle comme pour les cycles suivants, et en six écoles supérieures. Elle compte par ailleurs plusieurs infrastructures, dont un service de bibliothèques comptant plus de cinq millions de titres, ainsi que deux musées. Parmi les anciens étudiants que compte l'université, sept ont exercé la fonction de Premier ministre au Japon, et plusieurs ont remporté les principaux prix littéraires de l'archipel, ainsi que treize titres olympiques. | ||

Osiris (du grec ancien Ὄσιρις) est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique. Inventeur de l'agriculture et de la religion, son règne est bienfaisant et civilisateur. Il meurt noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Malgré le démembrement de son corps, il retrouve la vie par la puissance magique de sa sœur Isis. Le martyre d'Osiris lui vaut de gagner le monde de l'au-delà dont il devient le souverain et le juge suprême des lois de Maât. Au Moyen Empire, la ville d'Abydos devient la cité du dieu Osiris. Elle attire ainsi de nombreux fidèles en quête d'éternité. La renommée de cette cité repose sur ses festivités cultuelles du Nouvel An et sur une sainte relique, la tête du dieu. Durant le premier millénaire avant notre ère, Osiris conserve son statut de dieu funéraire et de juge des âmes. Cependant, ses aspects de dieu des flots du Nil et, par là-même, de dieu de la fertilité, acquièrent la primauté, augmentant ainsi sa popularité auprès de la population nilotique. Des colons grecs installés à Memphis adoptent son culte dès le IVe siècle avant notre ère sous sa forme locale de Osiris-Apis, le taureau sacré mort et momifié. Les souverains lagides importent ce culte dans leur capitale Alexandrie sous la forme de Sérapis, le dieu syncrétique gréco-égyptien. Après la conquête de l'Égypte par les forces romaines, Osiris et Isis s'exportent vers Rome et son empire. Ils s'y maintiennent, avec des hauts et des bas, et ce jusqu'au IVe siècle de notre ère pour finalement être évincés par le christianisme (interdiction du paganisme à la suite de l'édit de Thessalonique). Le culte osirien, actif depuis le XXVe siècle avant notre ère, durera jusqu'au VIe siècle de notre ère, quand fermera vers 530 le temple d'Isis de l'île de Philæ, le dernier d'Égypte, fermeture ordonnée par l'empereur romain d'Orient Justinien Ier. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

La machine asynchrone, connue également sous le terme « anglo-saxon » de machine à induction, est une machine électrique à courant alternatif sans connexion entre le stator et le rotor. Les machines possédant un rotor « en cage d'écureuil » sont aussi connues sous le nom de machines à cage ou machines à cage d'écureuil. Le terme asynchrone provient du fait que la vitesse de ces machines n'est pas forcément proportionnelle à la fréquence des courants qui les traversent. La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance. On la retrouve aujourd'hui dans de nombreuses applications, notamment dans le transport (métro, trains, propulsion des navires), dans l'industrie (machines-outils), dans l'électroménager. Elle était à l'origine uniquement utilisée en moteur mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, elle est de plus en plus souvent utilisée en génératrice. C'est par exemple le cas dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, les machines asynchrones nécessitent un système de démarrage. Pour les applications de puissance, au-delà de quelques kilowatts, les moteurs asynchrones sont uniquement alimentés par des systèmes de courants triphasés. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

La Howmet TX (pour Turbine eXpérimental) est une automobile de Sport-Prototypes américaine dessinée en 1968 pour tester la compétitivité du moteur à turbine à gaz en sport automobile. Conçue par le pilote Ray Heppenstall, la TX combine un châssis construit par McKee Engineering, une turbine louée à Teledyne Continental Motors et une aide financière et matérielle d'Howmet Corporation. Bien qu'elle ne soit pas la première à utiliser un moteur à turbine parmi les voitures de course, la Howmet TX est la première et la seule de ce type à gagner une course. Elle remporte deux courses du Sports Car Club of America (SCCA) et deux qualifications de sprint pendant sa seule année de compétition. La TX a détenu six records sur terre pour turbines de la FIA après s'être retirée de la course. |

Le Pratt & Whitney F119 (désigné, en interne, par PW5000) est un turboréacteur double flux et double corps à postcombustion développé par l’Américain Pratt & Whitney entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Propulsant les Lockheed Martin F-22 Raptor, avions de chasse furtifs de l'US Air Force, il est, par conséquent, l'unique moteur de cinquième génération opérationnel à l'heure actuelle. Le P&W F119 est également l'un des rares turboréacteurs capables de propulser l'avion qu’il équipe à une vitesse supersonique sans avoir recours à la postcombustion ; cette capacité est connue sous la dénomination supercruise, ou supercroisière. Pour cela, il délivre une poussée de l’ordre de 35 000 lbf (156 kN) malgré 40 % de pièces en moins par rapport à son prédécesseur, de façon à diminuer les coûts de maintenance. Le P&W F119 dispose enfin d’une tuyère bidimensionnelle orientable de ±20° dans le but d’améliorer la manœuvrabilité de l’avion... | ||