Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le , un Boeing B-52 Stratofortress baptisé Czar 52 s'écrase au cours d'un vol d'entraînement en vue d'une démonstration sur la base de Fairchild, entraînant la mort des quatre membres d'équipage. L'accident s'est produit car le commandant de bord, Bud Holland, a piloté l'avion hors de ses limites opérationnelles et en a perdu le contrôle. Il en résulta un décrochage et la destruction de l'appareil par écrasement au sol. L'accident fut filmé et les images furent largement diffusées à travers les États-Unis. Le rapport de la commission d'enquête conclut que les principaux facteurs ayant favorisé l'accident étaient la personnalité et le comportement du pilote Bud Holland vis-à-vis des règles de sécurité et la réaction de sa hiérarchie par rapport à celui-ci, ainsi que l'enchaînement des événements. Cet accident est utilisé comme cas d'école dans l'aéronautique militaire et civile pour l'enseignement de la gestion des équipages. En outre, les forces armées américaines utilisent souvent cet accident pendant la formation à la sécurité aérienne pour sensibiliser le personnel à l'importance du respect des règles de sécurité et à la conduite à tenir vis-à-vis de toute personne qui enfreint les procédures de sécurité. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

La pyramide de Khéphren est la deuxième plus grande pyramide d'Égypte. Dominant un complexe composé de deux temples reliés par une chaussée et d'une pyramide satellite, elle est de type à faces lisses et fut élevée sous la IVe dynastie durant l'Ancien Empire pour le pharaon Khéphren, fils de Khéops. Elle se dresse sur le plateau de Gizeh au sud-ouest de celle de son père. Elle est sans doute la plus facile à reconnaître car son sommet est encore couvert de calcaire. Légèrement plus petite que celle de Khéops, elle paraît pourtant plus haute car érigée sur une proéminence rocheuse avec un angle d'inclinaison supérieur à celui de la grande pyramide. Le temps a également préservé un temple d'accueil dont la sobriété et la composition subtile des matériaux en font un véritable joyau de l'Ancien Empire. | ||

Beyoncé Giselle Knowles (née le ), le plus souvent appelée Beyoncé (en anglais biˈjɒnseɪ), est une artiste R'n'B et pop, et également actrice et mannequin. Née et élevée à Houston au Texas, elle s’inscrit dans différentes écoles d’art scénique et participe à des concours de chant et de danse pendant son enfance. Beyoncé Knowles devient célèbre à la fin des années 1990 en tant que leader du groupe féminin de R'n'B Destiny’s Child, l’un des groupes féminins ayant vendu le plus de disques dans le monde. En 2003, pendant la pause de Destiny’s Child, Beyoncé sort son premier album solo Dangerously in Love, qui contient les singles populaires Crazy in Love et Baby Boy. Le disque devient l’un des albums à succès de l’année et obtient également le record de cinq Grammy Awards. Après la dissolution du groupe en 2005, Beyoncé sort son second album studio, B’Day, en 2006. Il débute numéro un dans les classements Billboard et inclut les succès Déjà Vu, Irreplaceable et Beautiful Liar. Son troisième album solo I Am… Sasha Fierce, sorti en , inclut l’hymne Single Ladies (Put a Ring on It). L’album et ses singles gagnent six Grammy Awards, battant le record du nombre de Grammy Awards remportés par une artiste féminine dans une seule cérémonie. Beyoncé est l’une des artistes les plus honorées par les Grammys Awards avec seize récompenses dont treize en tant qu’artiste solo et trois en tant que membre des Destiny’s Child…

|

Vatnahverfi, actuellement connue sous les noms de Tasikuluulik ou Qeqertaasaq en langue groenlandaise, est une ancienne colonie viking située dans l'Établissement de l'Est. Le nom de Vatnahverfi peut être approximativement traduit par « District des lacs ». Le territoire de Vatnahverfi se découpe sous la forme d'une péninsule recouvrant une superficie supérieure à 500 km2 dont le centre est distant d'environ 150 km de l'extrémité sud du Groenland et de 500 km du fjord de Nuuk. Quelques traces matérielles montrent que Vatnahverfi aurait été occupé par des peuples de la culture de Dorset. Durant la période viking, la colonie aurait probablement été un établissement disposant de terres pastorales et de fermes « riches et productives ». Les Vikings s'installent à Vatnahverfi vers la fin du Xe siècle et y pratiquent l'agriculture pendant près de 500 ans avant qu'ils ne disparaissent du district et de l'ensemble du Groenland, probablement au début du troisième quart du XVe siècle, vers l'an 1450, selon les sources écrites issues du Grœnlendinga saga — néanmoins les datations au carbone 14 effectuées sur des ruines groenlandaises mettent en évidence que l'île n'a été abandonnée par le peuple nordique qu'à la fin du XVe siècle, soit cinquante ans après la date indiquée par cette source littéraire norroise. L'ancien district de Vatnahverfi est également mentionné dans le Landnámabók (« Le Livre de la colonisation ») et la Saga d'Erik le Rouge. Bien que plusieurs hypothèses concernant la disparition des Vikings aient été suggérées, celle-ci reste inexpliquée. Elle est suivie de l'occupation du territoire par les peuples thuléens. Plusieurs expéditions sont menées au cours du XVIIIe siècle et la première campagne de fouilles est opérée durant la première moitié du XIXe siècle. Pendant la première moitié des années 2010, un total de 124 sites archéologiques, prospectés, excavés, fouillés et comprenant chacun plusieurs vestiges de bâtiments, ont été inventoriés sur ce territoire. Les ruines mises au jour sont essentiellement des structures d'époque viking — shielings, église et cairns —, quelques vestiges d'époque thuléenne (sépulture et tente) ayant été également retrouvés. Les vestiges ont livré un mobilier essentiellement composé d'objets runiques, de vaissellerie, de pièces utilisées pour le tissage ainsi que de pièces employées pour les transports terrestres et maritimes. De nombreux écofacts (fauniques et palynologiques) ont été recueillis sur le territoire de Vatnahverfi, les restes végétaux ayant permis de dater les phases successives de trois sites archéologiques. En 2017, une partie des terres de Vatnahverfi (environ 75,5 km2) sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce territoire est l'une des cinq composantes du bien patrimonial intitulé « Kujataa au Groenland : agriculture nordique et inuite en bordure de la calotte glaciaire ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

Le stade de la Meinau, communément appelé la Meinau, est un stade de football situé à Strasbourg, en France. Il s’agit du principal équipement sportif de la ville. Le site du stade de la Meinau est utilisé pour y jouer au football depuis 1906, lorsque le club du FC Frankonia transforme progressivement la prairie du jardin Haemmerlé en terrain de football. À partir de 1914, le pré est utilisé par le FC Neudorf, qui se renomme Racing Club de Strasbourg en 1919. La première tribune, en bois, est construite en 1921, année où le jardin prend le nom de stade de la Meinau. L’enceinte est rénovée en 1951, avant d’être complètement reconstruite en 1984. De plus de 40 000 places, la capacité est ensuite réduite à 29 000 places, dont 24 000 assises, pour mettre le stade aux normes de sécurité et de confort. La Meinau est le douzième plus grand stade français en nombre de places proposées. Si le club résident est le RC Strasbourg, l’enceinte accueille ponctuellement d’autres évènements sportifs ou culturels. Le stade se situe le long du Krimmeri, un bras non canalisé du Rhin, dans le quartier de la Meinau. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

| ||

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

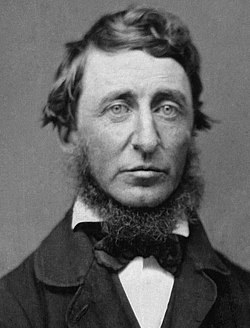

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

Wulfhere est roi de Mercie de 658 jusqu'à sa mort, en 675. Fils de Penda, Wulfhere devient roi après une révolte contre la domination northumbrienne en Mercie. Son avènement marque la fin de la suprématie d'Oswiu de Northumbrie sur le sud de l'Angleterre. Il étend son autorité sur la vallée de la Tamise aux dépens du Wessex et conquiert l'île de Wight et les régions environnantes, qu'il offre au roi Æthelwalh de Sussex. Sa domination s'étend également sur le Surrey, l'Essex et le Kent, mais pas sur la Northumbrie. Wulfhere est le premier roi chrétien de Mercie, mais la date et les raisons de sa conversion sont inconnues. Il meurt encore jeune, probablement de maladie, et son frère Æthelred lui succède. Il est décrit dans la Vita sancti Wilfrithi comme « un homme à l'esprit fier, et à la volonté insatiable ». | ||

|

L'histoire des Studios Disney de 1937 à 1941, période surnommée le « Premier Âge d'Or », est essentiellement marquée par la sortie de leurs premiers longs métrages d'animation, à commencer par Blanche-Neige et les Sept Nains. Leur production s'étale principalement de 1934 à 1941, date à partir de laquelle le studio connaît des problèmes qui mettent un frein à son activité. Le dernier de ces longs métrages, Bambi, est édité l'année suivante. À partir de 1934, Walt Disney envisage la création d'un long métrage en animation, projet qui aboutit en 1937 avec Blanche-Neige et les Sept Nains. Le studio devient alors très important, produisant trois séries de courts métrages et travaillant sur plusieurs projets de longs métrages. Ces projets sont ambitieux tant graphiquement que techniquement, en général artistiquement. Ils aboutissent pour la plupart entre 1940 et 1942 mais leurs racines remontent toutes à la période 1937-1941. Ces films sont parmi les plus connus et reconnus du studio : Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi. Ces productions ambitieuses ont nécessité de nombreuses innovations tant techniques qu'artistiques. Le studio a utilisé, développé ou amélioré en interne des techniques comme la couleur avec le procédé Technicolor, la caméra multiplane, les storyboards, l'usage de maquettes pour concevoir les personnages, le Fantasound ou de nombreux effets spéciaux. Pour beaucoup, l'animation est alors devenue un art... |

L’univers de Naruto est un univers de fiction créé par Masashi Kishimoto dans lequel se déroule l’histoire du shōnen manga Naruto, et des anime associés. Dans l’univers de Naruto, issu de nombreuses influences, les protagonistes principaux sont des ninjas animés d’une force spirituelle appelée chakra, qui leur permet d’utiliser toute une palette de techniques de combat (jutsu) fictives, variant selon l’utilisateur. En complément à cette originalité, l’apparence de ces ninjas est loin des stéréotypes habituels du Japon féodal auxquels la série emprunte cependant de nombreuses notions, les mélangeant avec certaines venues du shintoïsme, du bouddhisme, ou même du taoïsme et de l’hindouisme. Les ninjas sont organisés en villages cachés, servant leur pays par des missions diverses et variées lorsqu’ils ne sont pas en guerre. Chaque village a sa propre organisation interne, et le chef, le plus puissant des ninjas du village, appelé kage, possède une certaine autonomie, même s’il est nommé par le daimyo, représentant le commandement civil du pays, et auquel il reste subordonné. La hiérarchie suit les règles du shōnen, où les jeunes sont formés par leurs aînés.

| ||

Le Grand Prix automobile de France 1906, officiellement dénommé Grand Prix de l'Automobile Club de France 1906, est le premier Grand Prix automobile organisé par l'Automobile Club de France (ACF). Il est créé à l'initiative de l'industrie automobile française dans le but de disposer d'une alternative aux coupes Gordon Bennett, dont le nombre de participants par pays est limité quelle que soit la taille de son industrie. La France ayant à cette époque la plus importante industrie automobile en Europe, le Grand Prix se tient sans limite de participants, de façon à mieux refléter la domination des Français en compétition automobile. Disputé au Mans les 26 et sur le circuit de la Sarthe, le tracé, d'une longueur de 103,18 km, est essentiellement composé de routes poussiéreuses mais goudronnées, sur lesquelles chaque participant va rouler à six reprises par jour ; le Grand Prix se déroulant sur deux jours, la distance de course totale est ainsi de 1 238,16 km. Au bout d'un peu moins de 12 heures et 15 minutes, l'épreuve est remportée par le Hongrois Ferenc Szisz au volant d'une Renault AK. Le célèbre pilote italien Felice Nazzaro, sur Fiat, termine deuxième devant le Français Albert Clément. Paul Baras, pilote Brasier, réalise le meilleur tour en course lors de son premier tour. Il conserve la tête de la course jusqu'au troisième tour, avant que Szisz ne s'empare de la première position, la défendant jusqu'à l'arrivée. La chaleur ayant fait fondre le goudron de la route, la course est vite rendue dangereuse et les crevaisons sont fréquentes. Néanmoins, le manufacturier de pneumatiques Michelin a conçu une jante amovible avec un pneu déjà posé, ce qui permet des échanges de roues rapides et donc d'économiser une quantité importante de temps. Cela a permis, le deuxième jour, à Nazzaro de passer devant Clément dont la Clément-Bayard 100 HP n'était pas équipée du système, contrairement à la Fiat 130 HP Corsa de Nazzaro. |

La Lancia D50 est une monoplace de Formule 1 conçue par l’ingénieur italien Vittorio Jano en 1953 pour le compte de la Scuderia Lancia qui l’a engagée en championnat du monde de Formule 1 en 1954 et 1955. Cette monoplace novatrice (premier moteur V8 semi-porteur engagé en Formule 1) ne disputera toutefois que quatre Grands Prix sous sa dénomination originelle à la suite du décès de son pilote Alberto Ascari, au drame des 24 Heures du Mans 1955 et à la faillite de la firme Lancia e Cia. Fin 1955, Lancia, en cessation de paiement, quitte la compétition automobile et offre à la Scuderia Ferrari ses châssis D50 qui seront engagés en 1956 sous la dénomination Lancia-Ferrari D50, en 1957 sous le nom de Ferrari 801 et serviront de base à la conception de la Ferrari D246 engagée en 1958. Les différentes versions de D50 ont pris le départ de 18 Grands Prix de championnat du monde et décroché 5 victoires, 19 podiums, 8 pole positions et 6 meilleurs tours en course. Juan Manuel Fangio devient champion du monde à son volant en 1956. | ||

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

L'élection présidentielle française de 1981 a désigné, à l'issue des scrutins du 26 avril et du 10 mai, le quatrième président de la Ve République française et le premier président socialiste de l'Histoire, François Mitterrand. Elle a mis fin à 23 années de pouvoir de la droite, la plus longue période de continuité politique en France depuis l'Ancien Régime. Elle a permis l'alternance politique au bénéfice de la gauche, et au vainqueur François Mitterrand, après ses deux échecs précédents, d'exercer le premier de ses deux septennats. Pour la première fois depuis l'établissement du suffrage universel pour cette élection, la présidentielle a eu lieu à l'issue d'un septennat complet du président sortant. Durant son mandat (1974-1981), ce dernier, Valéry Giscard d'Estaing, a pâti d'une politique économique impopulaire dans un contexte de crise. Il est le premier président français sortant battu au suffrage universel. Cette élection a été marquée par des affrontements internes virulents. Dans la majorité, ont été avivées les tensions entre les partisans de l'ancien Premier ministre gaulliste Jacques Chirac et les partisans de Valéry Giscard d'Estaing, issu de la droite libérale. Dans l'opposition, la fin de l'Union de la gauche quelques années plus tôt a été suivie d'un retour à l'antagonisme entre le Parti socialiste et le Parti communiste, l'avantage progressivement pris par le premier étant entériné par cette élection. Autres bons articles du portail des années 1980

| ||

Anthony Charles Lynton Blair, dit Tony Blair (né le à Édimbourg en Écosse), de confession catholique, fut le Premier ministre du Royaume-Uni du au . Gordon Brown lui succède. Il a été nommé le jour même de son départ du 10 Downing Street comme représentant du Quartet (UE, ONU, États-Unis et Russie) au Proche-Orient. En janvier 2008, il est également devenu consultant pour la banque américaine JP Morgan. Lire l'article |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | ||

L'abbatiale Notre-Dame de Mouzon est l'ancienne église de l'abbaye de Mouzon, dans les Ardennes en France. L'évolution de cette abbatiale au Moyen Âge est liée aux reliques abritées en ce lieu, notamment celles de saint Victor et de saint Arnoul. Objet d'un culte ostentatoire, ces reliques deviennent sources de revenus matériels. L'affluence des pèlerins impose la construction de cet édifice, au XIIe siècle et XIIIe siècle, qui s'inspire des premières constructions de style gothique, mais en annonce déjà, par certains choix techniques, une deuxième génération. Les dimensions relativement réduites du lieu, comparé à ces vaisseaux de pierre que sont les grandes cathédrales, permettent aux visiteurs d'embrasser sans peine du regard toute l'enveloppe de l'église, avec à l'intérieur des différences d'intensité dans la lumière donnant du relief aux éléments d'architecture et au mobilier religieux. La présence d'un reclusoir à quelques mètres du chœur de l'abbatiale est également un témoignage de la diversité des formes qu'emprunte alors la vie religieuse en Occident. Au début du XVIIIe siècle, un orgue y est mis en place par Christophe Moucherel ainsi qu'un maître-autel de style baroque. Lors de la Révolution, le bâtiment est préservé par la commune, malgré la dissolution de la communauté monastique, en devenant l'église paroissiale. Cette église est cependant l'objet d'une certaine désaffection et d'un manque d'entretien qui la fragilise. Mais elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques dès l'émission de la première liste des monuments ainsi protégés, la liste de 1840. De 1855 à 1890, elle bénéficie d'une importante campagne de restauration. Ces travaux, souhaités par Prosper Mérimée, sont menés sous la houlette de l'architecte Émile Boeswillwald. Ils permettent de sauvegarder le bâtiment. Néanmoins, la façade occidentale est profondément modifiée. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Sevanavank (en arménien Սևանավանք, « monastère de Sevan » ; anciennement Sevank, « monastère noir »), ou monastère des Saints-Apôtres de Sevan, est un monastère arménien situé sur une péninsule du lac Sevan, dans le marz de Gegharkunik en Arménie. Le monastère est fondé en 874 par la princesse Mariam Bagratouni et à l'initiative du futur Catholicos Machtots, sur l'emplacement d'un monastère du IVe siècle détruit par les Arabes. Traversant les siècles, Sevanavank est partiellement détruit dans les années 1930. Il n'en subsiste que deux églises, Sourp Arakelots (« Saints-Apôtres ») et Sourp Astvatsatsin (« Sainte-Mère-de-Dieu »), aujourd'hui parties intégrantes du séminaire adjacent, l'Académie théologique Vazkenian. Le monastère est en outre un des lieux les plus visités par les touristes en Arménie. | ||

La Savate ou boxe française est un sport de combat qui consiste, pour deux adversaires munis de gants et de chaussons, à se porter des coups avec les poings et les pieds. Elle est apparue au XIXe siècle dans la tradition de l’escrime française, dont elle reprend le vocabulaire et l’esprit. Connue dès son apparition sous le nom de « savate » ou « art de la savate », elle a été, tout au long du XXe siècle, désignée par le nom de « boxe française », puis finalement (et officiellement) renommée à nouveau « savate » en 2002. C’est actuellement une discipline internationale qui appartient au groupe des boxes pieds-poings. |

L'Association de la noblesse du royaume de Belgique (ANRB) est une association sans but lucratif (asbl) créée en 1936. Les fondateurs voulaient assurer le maintien du patrimoine moral acquis par la noblesse, la défense des intérêts communs, et l'aide aux membres en difficulté.

| ||

Stardust (en français, « poussière d'étoile ») est une mission interplanétaire du programme Discovery de l'agence spatiale américaine de la NASA lancée en 1999 et chargée de collecter des échantillons de la chevelure de la comète Wild 2 ainsi que des poussières interstellaires et de les ramener sur Terre. La sonde est lancée le par une fusée Delta II puis a recours à l'assistance gravitationnelle de la Terre pour rejoindre son objectif. Le 24 janvier 2004, au cours du survol de la comète à moins de 236 km de distance, Stardust capture plusieurs centaines de particules à l'aide d'un collecteur rempli d'aérogel. Ces échantillons reviennent sur Terre dans une capsule qui, après s'être détachée de la sonde et avoir effectué une rentrée atmosphérique, atterrit le 15 janvier 2006 sur le sol des États-Unis. Ces échantillons sont aujourd'hui en cours d'analyse. Bouleversant les théories en vigueur sur la formation des comètes, il a été découvert que les particules recueillies dans la chevelure de la comète ne sont pas de la poussière interstellaire générée au cœur d'autres étoiles mais qu'elles ont été façonnées à faible distance de notre Soleil. Par ailleurs un acide aminé, la glycine, a été trouvé, confortant la théorie selon laquelle les comètes auraient pu contribuer à l'apparition de la vie sur Terre. Les 72 photos de la comète Wild 2 prises par Stardust montrent un relief beaucoup plus tourmenté que ce qui était attendu. En juillet 2007, la NASA assigne une nouvelle mission à la sonde : celle-ci doit survoler en février 2011 la comète Tempel 1, qui avait été percuté volontairement par l'impacteur de la sonde Deep Impact. La NASA espère tirer des informations sur l'évolution des comètes en comparant les données recueillies par Stardust et celles obtenues par la sonde Deep Impact. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le capitaine Arthur Philip (11 octobre 1738 - 31 août 1814) était un officier naval britannique et un administrateur colonial. Phillip a été le premier gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, la première colonie européenne sur le continent australien, et fut le fondateur de la ville de Sydney. Il commanda la première flotte de prisonniers partie de Portsmouth, au sud de l'Angleterre le 13 mai 1787 pour aller s'installer en Australie. Il arriva à l'actuelle Sydney le 25 janvier 1788 et depuis, cette date est devenue la date de la fête nationale australienne. Il a réussi cette implantation et reste l'un des personnages les plus marquants des débuts de l'histoire australienne. Lire l'article | ||

Une soupape est un organe mécanique de la distribution des moteurs thermiques à quatre temps permettant l'admission des gaz frais et l'évacuation des gaz brûlés. De manière générale, une soupape d'admission sépare le conduit d'admission de la chambre de combustion et une soupape d'échappement sépare celle-ci du conduit d'échappement. Les soupapes se classent principalement en trois catégories : les soupapes à tige – aussi appelées soupapes à tulipe –, les soupapes rotatives et les soupapes à chemise louvoyante. Les plus répandues sont les soupapes à tige/tulipe qui équipent la quasi-totalité des moteurs à combustion interne actuels. Ces dernières soupapes sont le plus souvent actionnées par un arbre à cames et maintenues par un ou plusieurs ressorts de rappel. |

Mobile Suit Gundam (機動戦士ガンダム, Kidō senshi Gandamu), ou plus simplement Gundam (ガンダム), est une franchise d’animation japonaise créée par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate pour le studio Sunrise en 1979. Appartenant au genre mecha, elle présente divers éléments classiques de la science-fiction — guerres spatiales, univers scientifiquement avancé — mais innove par sa volonté de réalisme, aussi bien à travers la narration qu’à travers les éléments technologiques. Les robots géants, essence du genre mecha, y sont donc pour la première fois ramenés au rang de simples armes de masse au Japon. Cette idée novatrice, qui reflète alors l’ouverture du public traditionnel des séries animées aux adultes, donne naissance à un sous-genre de la science-fiction japonaise nommé « real robot ». Après des débuts difficiles, Gundam connaît le succès au début des années 1980 et ne le quittera plus jusqu’à nos jours ; ainsi, une trentaine de séries, d’OVA et de films sont réalisés pour la franchise, ainsi que des dizaines de mangas, de romans, de jeux vidéo et même de parodies via SD Gundam. Si les productions audiovisuelles constituent le cœur de la saga, Gundam repose en fait sur le second pilier que représentent les produits dérivés, et notamment les maquettes de robots (nommées Gunpla). Économiquement parlant, la franchise est la licence la plus rentable de la multinationale Namco Bandai, générant de nos jours environ 50 milliards de yens annuels. La plupart des critiques se portent d'ailleurs sur cette perception d'exigence économique qui prendrait le pas sur la créativité. Mais le succès est avant tout culturel : pratiquement inconnu en francophonie, Gundam est pourtant un profond phénomène de société au Japon. La plupart des spécialistes académiques du sujet définissent clairement son impact comme majeur sur l’animation et la culture populaire japonaise, comparant régulièrement la franchise avec Star Wars en Occident. Cela se manifeste par une présence tangible dans la vie quotidienne de l’Archipel, que ce soit à travers les publicités, les magasins, les expositions d'art ou encore la construction d'une statue de dix-huit mètres près de Tōkyō. On ne peut toutefois pas parler d’hégémonie dans la mesure où la saga s’est peu exportée et a souvent été concurrencée par des séries comme Macross ou Evangelion. | ||

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

|

Pour certains, technique utilisée sans contrôle dans un objectif mercantile d’hégémonie commerciale, organismes contre-nature, bafouant l’éthique, voire blasphématoires pour d’autres, progrès de la science et de la société pour d’autres encore, les organismes transgéniques suscitent de vifs débats. Lire l’article | ||

|

Un organisme génétiquement modifié ou OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique, soit pour accentuer certaines de ses caractéristiques ou lui en donner de nouvelles considérées comme désirables, soit au contraire pour atténuer, voire éliminer certaines caractéristiques considérées comme indésirables...

| ||

Le Baleinoptère de Rudolphi, Rorqual boréal, Rorqual de Rudolphi ou encore Rorqual sei (Balaenoptera borealis) est une baleine à fanons présente dans tous les océans du monde et dans toutes les mers attenantes, avec une prédilection pour la haute mer et les océans profonds. Il évite les eaux glaciales et tropicales ainsi que les mers semi-fermées. Le rorqual boréal effectue une migration annuelle des mers subpolaires froides en été, vers les mers subtropicales tempérées l'hiver, sans que l'on connaisse précisément ses routes de migration dans la plupart des régions du globe. C'est, derrière la baleine bleue et le rorqual commun, le troisième plus grand rorqual au monde. Ces baleines atteignent une longueur de vingt mètres et un poids de quarante-cinq tonnes. Elles ingèrent quotidiennement en moyenne 900 kg de nourriture, se composant essentiellement de copépodes, de krill et d'autres formes de zooplancton. Elles comptent parmi les cétacés les plus véloces, avec une vitesse pouvant dépasser 50 km/h sur de courtes distances. Dans de nombreuses langues, son nom est associé au lieu noir (sei dans les langues scandinaves), car ce poisson migre périodiquement vers les côtes de Norvège à la même saison que le Rorqual boréal. À la suite de la pêche industrielle qui, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, décima cette espèce avec plus de 238 000 individus capturés, le Rorqual boréal est aujourd'hui reconnu comme une espèce protégée par les accords internationaux, bien qu'une chasse confidentielle demeure autorisée dans le cadre de « programmes de recherche » controversés, menés par l'Islande et le Japon. Pour l'année 2006, la population mondiale de Rorquals boréaux était estimée à 54 000 individus, soit environ un cinquième de l'effectif d'avant la pêche à la baleine. |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | ||

Cheval Mallet ou cheval Malet désigne un cheval fabuleux et maléfique mentionné dans le folklore français autour de la Vendée, du Poitou, et plus fréquemment dans le pays de Retz, près du lac de Grand-Lieu. Il était censé apparaître le soir ou au milieu de la nuit sous la forme d'un magnifique cheval blanc ou noir, sellé et bridé, et tenter les voyageurs épuisés par un long voyage. Plusieurs légendes circulent à propos des imprudents qui chevauchèrent cette monture, et ne revinrent jamais à moins de posséder sur eux la rançon du voyage ou un charme de protection comme une médaille de Saint Benoît. Une fête fut également connue sous le nom de cheval Merlette, Merlet ou Mallet dans la commune de Saint-Lumine-de-Coutais, elle avait une fonction militaire, cathartique, de célébration du renouveau ou de carnaval, et mettait en scène plusieurs acteurs autour d'un chêne, dont un déguisé en cheval. Elle fut combattue par les autorités ecclésiastiques et interdite en 1791. |

John Anthony Frusciante, né le à Astoria (New York), est un auteur-compositeur-interprète, guitariste de rock, et producteur américain. Issu d'une famille de musiciens, John Frusciante intègre les Red Hot Chili Peppers en 1988, après la mort d'Hillel Slovak, et enregistre son premier album avec le groupe, Mother's Milk, en 1989. En 1991, la popularité du groupe explose après la sortie de l'album Blood Sugar Sex Magik. Suite à ce succès brutal, John Frusciante sombre dans l'addiction à l'héroïne et à la cocaïne. Gêné par la forte médiatisation du groupe et par son nouveau statut de rock star, il quitte une première fois les Red Hot Chili Peppers en 1992, lors d'une tournée au Japon. Après plusieurs années d’absence au sein du groupe et une cure de désintoxication, John Frusciante le réintègre pour l'enregistrement de l'album Californication, en 1999. Par la suite, Frusciante participe aux albums By the Way et Stadium Arcadium, qui apportent la consécration au groupe. Parallèlement, Frusciante mène également une carrière solo active. Il enregistre onze albums studio sous son propre nom entre 1994 et 2012, et collabore longuement avec Omar Rodríguez-López. Il fonde également le groupe Ataxia avec Joe Lally et Josh Klinghoffer. Ses compositions en solo incorporent plusieurs influences, notamment de rock expérimental, de new wave, d'electronica et d'ambient. En 2009, Frusciante annonce quitter définitivement les Red Hot Chili Peppers afin de se consacrer exclusivement à ses projets personnels ; il est remplacé par Josh Klinghoffer. En 2012, il intègre le Rock and Roll Hall of Fame en tant qu'ancien membre des Red Hot Chili Peppers. | ||

Les Jeux olympiques d'hiver de 2010, officiellement connus comme les XXIes Jeux olympiques d'hiver, ont lieu à Vancouver au Canada du 12 au . Vancouver obtient les Jeux lors de sa troisième candidature en s'imposant face aux villes de Pyeongchang en Corée du Sud et Salzbourg en Autriche. C'est la troisième fois qu'une ville canadienne organise les Jeux olympiques après Montréal en été 1976 et Calgary en hiver 1988. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) est chargé de l'organisation des Jeux, en partenariat avec les premières nations Lil'wat, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, hôtes de ces Jeux. Tous les sites des compétitions se situent dans la province de Colombie-Britannique, principalement à Vancouver et Whistler. Les Jeux rassemblent 2 566 athlètes de 82 pays, ce qui constitue un record à l'époque pour les Jeux d'hiver. Ils se mesurent dans quinze disciplines qui regroupent un total de 86 épreuves officielles, soit deux de plus qu'en 2006. Le skicross fait son entrée au programme olympique, tandis que cinq pays envoient pour la première fois une délégation aux Jeux d'hiver : la Colombie, le Ghana, les îles Caïmans, le Pakistan et le Pérou. Les Jeux sont marqués par le décès accidentel du lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili survenu quelques heures avant la cérémonie d'ouverture. Les athlètes canadiens réalisent une performance remarquable : ils remportent 14 titres olympiques, ce qui constitue un nouveau record pour une nation aux Jeux d'hiver. L'athlète la plus médaillée de ces Jeux est la fondeuse norvégienne Marit Bjørgen, qui remporte cinq médailles en cinq épreuves disputées, dont trois en or. Avec une médaille en or et une en argent, le biathlète Ole Einar Bjørndalen porte son total olympique à onze médailles, ce qui en fait le deuxième athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux d'hiver derrière son compatriote Bjørn Dæhlie. En saut à ski, le Suisse Simon Ammann gagne les deux concours sur le tremplin du parc olympique de Whistler, huit ans après avoir réalisé la même performance aux Jeux olympiques de Salt Lake City. |

Shinsuke Nakamura (中邑真輔, Nakamura Shinsuke) est un ancien pratiquant d'arts martiaux mixtes (MMA) et un catcheur japonais qui travaille actuellement pour la World Wrestling Entertainment. Il est notamment connu pour son parcours au sein de la New Japan Pro Wrestling, où il remporte son premier titre au sein de cette fédération en décembre 2003 et devient le plus jeune champion poids-lourd IWGP de l'histoire à l'âge de 23 ans et 9 mois. Il gagne par la suite le championnat par équipe IWGP avec Hiroshi Tanahashi avant d'obtenir à deux reprises supplémentaires le titre poids-lourd. Il est également un quintuple champion intercontinental IWGP, un record pour ce titre, et a remporté 3 tournois majeurs, G1 Tag League avec Masahiro Chōno en 2006, le G1 Climax en 2011 et la New Japan Cup en 2014. Il quitte la fédération japonaise fin janvier 2016 après y avoir travaillé pendant 14 ans et rejoint la WWE. | ||

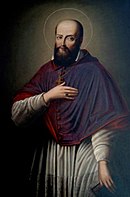

Saint François de Sales (1567–1622), né au château de Sales près de Thorens-Glières en Savoie, est un saint et docteur de l'Église catholique. Issu d'une famille aristocratique, il choisit le chemin de la foi et devint l'un des théologiens les plus considérés au sein du christianisme. Ce grand prêcheur accéda au siège d'évêque de Genève. Il fonda l'ordre religieux de la Visitation. Il exerça une influence marquante à l'intérieur de sa religion mais également envers les détenteurs du pouvoir temporel que furent, entre autres, le roi de France ou le duc de Savoie. Consacrant sa vie à Dieu, il renonça à tous ses titres de noblesse. Homme d'écriture, il laissa une somme importante d'ouvrages, témoignage de sa vision de la vie. Il reste de nos jours le saint patron des journalistes et des écrivains, et cela en raison de son usage précoce du progrès que constituait l'avènement de l'imprimerie. Ses publications imprimées comptent parmi les tout premiers journaux catholiques au monde. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

L’église Saint-Pierre (officiellement Saint-Pierre de la Tour) est la principale église paroissiale du village d'Aulnay, une petite ville du nord-est du département de la Charente-Maritime. Édifiée sans doute au cours des années 1120 - 1140 à la demande des chanoines de Poitiers, elle s'élève sur un site occupé à l'époque gallo-romaine par un temple païen, puis par au moins un sanctuaire chrétien. Durant une partie du Moyen Âge, elle est une étape pour les pèlerins en partance vers Saint-Jacques-de-Compostelle, avant de sombrer dans une certaine léthargie au cours des siècles suivants. Redécouverte au cours du XIXe siècle, elle est parmi les premiers édifices français à obtenir un classement aux monuments historiques en 1840. Étape remarquable sur la route des trésors de Saintonge, elle est avant tout l'un des quatre sites du département à être inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France... | ||

|

La gare de Limoges-Bénédictins (los Benedetins en occitan), réalisée entre 1924 et 1929 par Roger Gonthier, porte ce nom en raison de sa construction sur le site d’un ancien monastère bénédictin fermé à la Révolution. Elle est l'incarnation de la prospérité de la cité des arts du feu d’avant la crise des années 1930, et est devenue un des plus célèbres exemples architecturaux des arts nouveau et déco. Unique par sa forme, sa position au-dessus des voies, son passé, notamment l'accueil qui lui fut réservé ainsi que l'incendie de 1998, le monument est vraisemblablement considéré comme l'un des édifices les plus connus de Limoges et du Limousin, à tel point qu'il est devenu un symbole de la capitale régionale au même titre que la porcelaine et le basket, et est souvent qualifié de plus belle gare d'Europe. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Titanic est un film américain réalisé par James Cameron sorti en 1997. Il raconte l'histoire de deux passagers du paquebot Titanic. L'une, Rose, est une passagère de première classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes imposées par son entourage, et le second, Jack, est un vagabond embarqué à la dernière minute en troisième classe pour émigrer aux États-Unis. Ils se rencontrent par hasard lors de la tentative de suicide de Rose et vivent une histoire d'amour vite troublée par le naufrage du paquebot. Le cadre du film, reconstitution fidèle du naufrage, a été mis au point avec l'aide de deux historiens, Don Lynch et Ken Marschall. Le tournage a nécessité la construction d'une maquette grandeur nature du paquebot, des expéditions sur l'épave et de nombreux effets spéciaux, notamment numériques. Le film est l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma et a reçu 11 oscars en 1998. Il égale ainsi le record historique de Ben-Hur et est à ce jour le deuxième plus gros succès du box-office mondial avec le record du nombre d'entrées dans plus de cinquante pays. Il a également entraîné un regain d'intérêt notable pour le Titanic qui s'est traduit par la publication ou la réédition de nombreux ouvrages sur le sujet.

| ||

|

La Chose publique est un film français réalisé par Mathieu Amalric. Œuvre de commande de la chaîne de télévision Arte dans le cadre sa collection « Masculin/Féminin », le film est présenté le à la Quinzaine des réalisateurs lors du Festival de Cannes. Il est diffusé sur la chaîne franco-allemande le avant de faire une sortie généralisée sur un très petit nombre d'écrans en France le . Comédie dramatique d'inspiration largement autobiographique avec pour toile de fond l'élection présidentielle française de 2002, ce troisième long-métrage de Mathieu Amalric a reçu globalement de bonnes critiques dans la presse spécialisée. Celle-ci a surtout noté, plus ou moins positivement, l'aspect technique des textures variées des images obtenues par l'utilisation de différentes caméras vidéo digitale permettant au réalisateur de mettre en narration les différentes mises en abîme du scénario. |

Joseph Antoine Ferdinand Plateau, né à Bruxelles le et mort à Gand le , est un physicien et mathématicien belge. Il a découvert la synthèse du mouvement. Son père, l'artiste-peintre Antoine Plateau, qui voulait faire de son fils un artiste, l'envoie à l'académie de dessin. Orphelin à 14 ans, pris en charge par un oncle, il retourne dans l'enseignement général et poursuit ses études à l'Athénée royal de Bruxelles. En 1822, il entre à l'Université de Liège. Il en sort docteur en physique et mathématique en 1829. Il est nommé professeur de physique expérimentale à l'Université de Gand en 1835. Célèbre pour ses recherches sur la persistance rétinienne, il invente le phénakistiscope en 1832 et en tire des règles qui serviront de base à l'invention du cinéma. Ce « joujou scientifique » (Baudelaire) permet la synthèse d'un mouvement cyclique à partir d'une série de dessins disposés sur un disque percé de fentes. Certaines animations de ces disques ont été conçues par le peintre belge Jean-Baptiste Madou. En 1836, il présente l'anorthoscope qui permet de reconstituer une image fixe par superposition de deux images en mouvement, découverte qu'il décrit comme « une espèce toute nouvelle d'anamorphoses ». Ce sont ses expérimentations sur la persistance rétinienne qui le rendront aveugle : au cours de l'été 1829, il se force à fixer le soleil à l'œil nu durant 25 secondes pour en analyser les conséquences physiques. La rétine brûlée, il ne retrouve la vue qu'après plusieurs jours, et deviendra définitivement aveugle quatorze ans plus tard, en 1843. Il étudie également les phénomènes de capillarité et de tension superficielle, tirant de ses observations sur les films de savon les conditions de Plateau qui s'appliquent aux surfaces minimales. Depuis février 2009, une salle porte son nom au Musée du cinéma de Bruxelles. | ||

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

Omayra Sánchez ou Omaira Sanchez, née le et morte le , est une jeune colombienne victime, à l'âge de 13 ans, de l'éruption du volcan Nevado del Ruiz qui a lieu le à Armero-Guayabal. Emprisonnée pendant trois jours dans l'eau, entre des blocs de béton et autres débris, elle attire l'attention des médias ainsi que celle des travailleurs volontaires. Des vidéos d'Omayra Sánchez discutant avec des travailleurs, souriant et faisant des gestes aux caméras vidéo font le tour des médias. « Son courage et sa dignité » touchent de nombreux travailleurs humanitaires qui se réunissent autour de l'enfant afin d'être à ses côtés et prier avec elle. Après soixante heures d'agonie, Omayra Sánchez décède. Sa mort met en lumière l'incapacité des autorités colombiennes à répondre promptement à la menace du volcan et également la lutte des secouristes pour libérer les victimes coincées dans les décombres qui auraient pu être sauvées plus rapidement sans le manque de réactivité du gouvernement. Sánchez devient célèbre grâce à une photographie d'elle prise par le journaliste français Frank Fournier peu avant sa mort. Cette image, diffusée dans le monde entier après le décès de la jeune fille, entraîne une polémique en raison de la décision du photographe de prendre cette photo et de l'inaction du gouvernement colombien afin d'empêcher la tragédie d'Armero malgré plusieurs avertissements préalables. | ||

Le parc national des Glaciers (anglais : Glacier National Park) est un parc national de Colombie-Britannique (Canada), situé à 450 kilomètres au nord-est de Vancouver, au cœur de la chaîne Columbia. Ce parc de 1 349 km2 a été constitué le , à la suite de la construction du premier chemin de fer transcontinental au Canada, le Canadien Pacifique. On y aménagea des sentiers et un hôtel pour y attirer les touristes venus admirer la chaîne Selkirk ainsi que le glacier Illecillewaet. Il est considéré comme le berceau de l'alpinisme et de la glaciologie en Amérique du Nord. Cependant, la construction du tunnel Connaught en 1916 provoqua le déclin du tourisme et la fermeture de la plupart de ses infrastructures. La construction dans le parc de la route Transcanadienne, inaugurée en 1962, y réintroduisit le tourisme de masse. Administré par l'agence Parcs Canada, il est visité par plus de 600 000 personnes par an. |

La Société financière La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social se trouve à Villeurbanne en Région Rhône-Alpes. Elle est largement inspirée de la pensée sociale anthroposophique. L’Association pour la nouvelle économie fraternelle a été créée en 1979. La nouvelle loi bancaire de 1984 contraint l’association à changer de statut. À l'initiative de 650 coopérateurs, la société financière anonyme coopérative de la Nef est créée en 1988. Le premier président a été Henri Nouyrit, paysan et dirigeant coopératif. Le premier siège social était installé à Bourbon-l'Archambault (Allier en Région Auvergne). Les financements accordés par la société financière de la Nef permettent de soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale. En savoir plus sur La Nef...

| ||

Sublaines (prononcé [syblɛn]) est une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre, dans la province historique de Touraine. Plusieurs sites du territoire communal font l'objet d'une occupation humaine ininterrompue depuis le Néolithique ; en témoignent les nombreux vestiges mis au jour, dolmen néolithique, bâtiments de l'âge du bronze, tumulus de l'âge du fer, voies antiques, nécropole mérovingienne, avant la première mention écrite de Sublaines, sous la forme Sublena, dans un diplôme du IXe siècle. La situation du territoire de Sublaines, presque intégralement inscrit dans la région fertile de la Champeigne tourangelle, prédisposait dès ses origines la commune à une vocation agricole qui ne s'est jamais démentie jusqu'au XXIe siècle. En 2011, le village ne compte que 184 habitants. S'il a commencé à se repeupler depuis le début des années 1980, ses nouveaux habitants ne travaillent sur place mais dans les bassins d'emploi d'Amboise ou de Loches. L'activité économique proposée sur la commune est des plus réduites même si, depuis 2012, une zone d'activités au nord de la commune est en cours d'aménagement à proximité d'une sortie de l'autoroute A85 ouverte en 2007 : en 2014, 23 emplois nouveaux s'y sont déjà créés. La préservation du patrimoine naturel communal est un facteur à prendre en compte dans chaque projet d'aménagement puisque la presque totalité du territoire sublainois est inscrit dans le périmètre d'un site du réseau Natura 2000 et que trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) intéressent le territoire communal. |

Le parc national de Hamra (en suédois Hamra nationalpark) est un parc national de la Suède situé dans la commune de Ljusdal du comté de Gävleborg. Il couvre une superficie de 1 383 ha dans une zone au relief peu prononcé le long du cours de la rivière Svartån. La région est habitée depuis l'âge de la pierre principalement autour de lacs. Cependant, le territoire resta relativement peu peuplé jusqu'à l'installation à partir du XVIIe siècle de Finlandais, appelés par les Suédois skogsfinn, c'est-à-dire Finlandais des forêts. Ces Finlandais maîtrisaient la culture sur brûlis, et exploitèrent donc les forêts de la région avec cette technique. Progressivement cette technique fut abandonnée, la forêt devint alors principalement utilisée au cours du XIXe siècle pour l'exploitation du bois au profit de l'industrie minière. La forêt de Hamra fut dans un premier temps relativement épargnée par cette exploitation, en partie grâce aux difficultés de mise en place du flottage du bois dans les environs. La forêt conserva donc son caractère de forêt primaire jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est précisément pour préserver une portion de forêt primaire, qui à l'époque recouvrait encore une grande partie du nord du pays, que le parc national de Hamra fut créé en 1909, aux côtés de huit autres parcs nationaux, devenant ainsi les premiers parcs de Suède et d'Europe. Mais le but initial de ces parcs était de protéger un territoire naturel pour la recherche scientifique et non pour protéger un écosystème, pas plus que pour le tourisme. De ce fait, la superficie n'était pas perçue comme un critère important et le parc de Hamra ne s'étendait que sur 29 ha. Lorsque la vision du concept de parc national évolua dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette superficie apparut insuffisante et il fut proposé de déclasser le parc en réserve naturelle, mais des voix s'élevèrent contre cette idée et au lieu de cela, le parc fut agrandi en 2011 pour atteindre 1 383 ha. Les zones ajoutées sont diverses, avec à la fois des vieilles forêts, des forêts plus jeunes et une vaste zone de tourbières. La surface du parc est donc de nos jours répartie entre une vieille forêt de conifères caractéristiques de la taïga et un réseau de tourbières caractéristique de la zone subarctique. Ces tourbières, pratiquement pas affectées par le drainage, attirent une grande variété d'oiseaux en particulier limicoles. Cependant, c'est la partie forestière qui fait la célébrité du site, la forêt étant particulièrement ancienne, avec une richesse biologique digne de celle d'une forêt primaire. En particulier, le parc abrite un grand nombre d'espèces de mousses, de champignons et d'insectes menacées en Suède où la plupart des forêts sont exploitées. De même, de nombreuses espèces d'oiseaux liées aux vieilles forêts sont présentes dans le parc, en particulier les pics, chouettes et hiboux. L'extension du parc coïncide avec une nouvelle politique en matière de tourisme, mise en place dans l'espoir de valoriser les qualités naturelles du site pour augmenter sa fréquentation, qui était environ 5 000 visiteurs/an avant l'agrandissement. | ||

|

Félix Houphouët-Boigny (serait né Dia Houphouët le à N'Gokro (Yamoussoukro) selon la biographie officielle - mort le ), surnommé « le sage » ou même « Nanan Boigny » ou « Nanan Houphouet » ou encore « le Vieux » (au sens africain du terme), est le « père » de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, leader syndical, député ivoirien en France, ministre de gouvernements français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, Premier ministre ivoirien et premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, Félix Houphouët-Boigny tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique, et domine jusqu’à la fin de sa vie, la scène politique de son pays natal. Partisan de la Françafrique, une étroite collaboration avec l’ancienne métropole, il parvient de cette façon à développer économiquement la Côte d’Ivoire, notamment dans le secteur agricole, faisant de son pays un îlot de prospérité dans un continent miné par la pauvreté ; on parle alors de « miracle ivoirien ». | ||

Le Bugul-noz ou bugel-noz (« enfant de la nuit » ou « berger de la nuit ») est une créature nocturne du légendaire breton, proche du lutin et du loup-garou, qui se présente sous la forme d'un berger métamorphe portant un large chapeau. Surtout attaché au Vannetais, qui forme l'actuel Morbihan, il est mentionné depuis le XVIIe siècle, et peut-être issu des créatures du type « appeleur ». Les principaux collectages à son sujet datent du début du XXe siècle. La tradition populaire parle de la crainte qu'il inspire et des moyens de s'en protéger. Il aurait pour fonction, selon Walter Evans-Wentz et Pierre Dubois, de prévenir les bergers attardés de l'arrivée des hordes nocturnes, et de les pousser à regagner leur foyer. Les mères bretonnes effrayaient jadis leurs enfants en évoquant leur risque d'enlèvement par cette créature. |

Pierre de Grèce (en grec moderne : Πέτρος της Ελλάδας / Pétros tis Elládas ; et en danois : Peter af Grækenland og til Danmark), prince de Grèce et de Danemark, est né à Paris, en France, le et est mort à Londres, au Royaume-Uni, le . Membre de la Maison d’Oldenbourg, c’est un prince, un militaire et un anthropologue grec spécialiste du Tibet et de la polyandrie. Le prince Pierre passe l’essentiel de son enfance dans la région parisienne, et ne découvre la Grèce qu’après la restauration de son cousin, le roi Georges II, sur le trône, en 1935. Grâce à sa mère, la princesse Marie Bonaparte, il fréquente très jeune de nombreux intellectuels, et rencontre Aristide Briand, Rudolph Loewenstein, Sigmund Freud et Bronislaw Malinowski. Adulte, Pierre étudie le droit, qui ne le passionne guère, à la Sorbonne, et obtient son doctorat en 1934. Il part ensuite étudier l’anthropologie avec Malinowski à la London School of Economics, en 1935-1936. Dans le même temps, le prince noue une relation amoureuse avec une roturière divorcée du nom d’Irène Ovtchinnikova. En 1937, ils partent ensemble pour un long voyage en Asie. Pierre passe ainsi plusieurs mois en Inde, où il étudie différentes populations qui pratiquent la polyandrie avant de se marier avec Irène le . Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale le conduit cependant à rentrer en Europe avec son épouse et à s’engager dans l’armée hellénique. Officier de liaison, il doit quitter la Grèce après l’invasion de celle-ci par les forces de l’Axe et trouver refuge en Égypte. Il y poursuit le combat aux côtés des Alliés. Il sert alors principalement en Libye et en Italie, mais effectue également plusieurs missions en Méditerranée occidentale, en Afrique noire, et même en Chine. À la Libération, les tensions politiques que connaît la Grèce et le refus de la famille royale d’accepter son mariage l’empêchent de rentrer à Athènes. Après un bref séjour à Copenhague, Pierre et son épouse repartent donc pour l’Asie, où ils participent à la branche tibétaine de la troisième expédition danoise en Asie centrale (1950). Ne pouvant pénétrer au Tibet du fait de l’intervention militaire chinoise qui se produit alors dans la région, le couple décide de s’installer près de la frontière, à Kalimpong, pour y étudier les réfugiés tibétains. Hormis quelques intermèdes européens et afghan, le séjour de Pierre et d’Irène dans la région dure jusqu’en 1957, année où le gouvernement indien les expulse à cause de leur soutien aux Tibétains... | ||

|

Le Sacre du printemps (en russe, Весна священная), sous-titré Tableaux de la Russie païenne en deux parties, est originellement un ballet composé par Igor Stravinski et chorégraphié par Vaslav Nijinski pour les Ballets russes de Serge de Diaghilev. Sa création au théâtre des Champs-Élysées à Paris, le a provoqué un véritable scandale. On considère aujourd'hui la partition de Stravinski comme l'une des œuvres les plus importantes du XXe siècle. Outre Nijinski, la partition de Stravinski a inspiré de nombreux chorégraphes tels que Maurice Béjart, Pina Bausch, Angelin Preljocaj, ou Emanuel Gat, qui en donneront leurs propres versions. Lire l'article |

Les dinosaures sont des animaux vertébrés ayant régné sur les écosystèmes terrestres durant plus de 170 millions d'années. Ils sont apparus sur Terre à la fin du Trias, il y a environ 240 millions d'années. La Pangée n'étant pas encore fragmentée au Trias, les dinosaures ont pu coloniser tous les continents à pied sec. A la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, une catastrophe causa leur extinction. Un groupe de dinosaures a toutefois survécu : les oiseaux... Lire l’article | ||

Blanche-Neige et les Sept Nains est le premier long-métrage d’animation et « classique d’animation » des studios Disney, sorti le au Carthay Circle Theater de Hollywood. Le film est une adaptation du conte éponyme des frères Grimm paru en 1812, conte fortement ancré dans les traditions européennes. S’il n’est pas, contrairement à ce qui est souvent affirmé, le premier long-métrage d’animation de l’histoire du cinéma, Blanche-Neige et les Sept Nains éclipse ses prédécesseurs en raison de l’impact qu’il a suscité sur le public aux États-Unis comme à l’international, grâce au travail des nombreux artistes des studios Disney. Considéré par beaucoup comme un chef-d’œuvre, le film marque aussi une étape dans l’animation et même le septième art par les innovations tant techniques qu’artistiques développées et utilisées pour ce film. Le budget de production, 1,5 million de $US, marque un record pour l’époque. L’investissement réalisé par l’entreprise fondée par Walt Disney a été largement rentabilisé par les revenus engendrés à la sortie et toujours aujourd’hui, faisant du film un succès indéniable. |

La Loi modifiant la Charte de la langue française (appelée « loi 104 ») est une loi modificatrice québécoise, présentée par le gouvernement Landry en 2002, qui a permis de faire des ajustements à plusieurs dispositions de la politique linguistique du Québec. Son objectif principal était d’effectuer des rectifications à la Charte de la langue française à la suite des recommandations des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au Québec. L’un des plus importants changements apportés est la modification des critères rendant un enfant admissible à fréquenter une école anglophone subventionnée par l'État. Toutefois, en 2009, cet amendement a été jugé non conforme à la Constitution par la Cour suprême du Canada. En 2010, le gouvernement Charest a alors fait adopter la loi 115 rendant caduques les modifications mises en vigueur dans le cadre de la loi 104. La loi 104 a aussi conduit à la réorganisation des organismes gouvernementaux travaillant dans le domaine de la langue. Cette réorganisation a amené la création de l'Office québécois de la langue française (OQLF). La loi no 104 a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le et est entrée en vigueur le , à l'exception de certaines de ses dispositions. | ||

Le théorème du minimax de John von Neumann (parfois appelé théorème fondamental de la théorie des jeux), démontré en 1926, est un résultat important en théorie des jeux. Il assure que, pour un jeu non-coopératif synchrone à information complète opposant deux joueurs, à nombre fini de stratégies pures et à somme nulle, il existe au moins une situation d'interaction stable, à savoir une situation dans laquelle aucun des deux agents n'a intérêt à changer sa stratégie (équilibre de Nash). Le théorème du minimax fournit une méthode rationnelle de prise de décision dans un contexte bien précis : celui où s'affrontent deux adversaires (des entreprises concurrentes ou des États en guerre par exemple) lorsqu'on suppose qu'ils doivent prendre leurs décisions simultanément et que tout gain de l'un est perte de l'autre. Cette seconde hypothèse, rarement remplie dans la réalité, limite cependant beaucoup son intérêt pratique. |

Raasay (Ratharsair en gaélique écossais, prononcé /rˠa.arˠs̪əɾʲ/) est une île située entre l'île de Skye et l'Écosse proprement dite. Elle est séparée de l'île de Skye, située à l'ouest et au sud, par le détroit de Raasay, et de la péninsule d'Applecross, des terres d'Écosse, située à l'est, par le détroit Intérieur. L'île est connue pour être le lieu de naissance du poète Sorley MacLean, personnage important du mouvement principalement littéraire de la « renaissance écossaise ». Demeure traditionnelle du clan MacSween, l'île est gouvernée par le clan MacLeod du XVIe siècle au XIXe siècle, puis par une série de particuliers qui continuent de détenir les titres de l'île. Raasay est à présent principalement propriété publique. Son nom signifie « île du chevreuil », et elle abrite une sous-espèce endémique de campagnol roussâtre. La demeure de Raasay, qui fut visitée par Samuel Johnson et son biographe James Boswell en 1773, est à présent un centre de plein air. | ||

|

Les humanités numériques (ou humanités digitales) sont un domaine de recherche, d'enseignement et d’ingénierie au croisement de l'informatique et des arts, lettres, sciences humaines et sciences sociales. Elles se caractérisent par des méthodes et des pratiques liées à l'utilisation des outils numériques, en ligne et hors ligne, ainsi que par la volonté de prendre en compte les nouveaux contenus numériques, au même titre que des objets d'étude plus traditionnels. Les humanités numériques s'enracinent souvent d'une façon explicite dans un mouvement en faveur de la diffusion, du partage et de la valorisation du savoir. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’université de Bretagne-Sud (nom officiel : Bretagne-Sud, abrégée en UBS), est une université publique située dans le département du Morbihan en France. Créée en 1995, l’UBS est la quatrième et la plus jeune université publique bretonne après celles de Rennes-I, Rennes-II et de Bretagne occidentale. Les six composantes de l’université sont réparties sur les campus de Vannes et de Lorient. Une antenne de l’IUT de Lorient est implantée depuis 2001 à Pontivy. L’université est pluridisciplinaire (droit, économie, gestion, arts, lettres, langues étrangères, histoire, géographie, action sociale, mathématiques, informatique, biologie, chimie). Elle forme quelque 7 800 étudiants. Elle est membre de plusieurs pôles de recherche comme l’université européenne de Bretagne, dont elle est co-fondatrice et qui regroupe les principaux centres de recherche bretons, ou encore le réseau des universités de l’Ouest Atlantique qui regroupe les dix universités présentes dans les quatre régions de Bretagne, Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Elle dispose par ailleurs d’une fondation depuis le . | ||

Les fonctions pharaoniques sont les diverses activités religieuses et gouvernementales exercées par le roi d'Égypte durant l'Antiquité (entre les années 3150 et 30 av. J.-C.). Personnage central de l'État, Pharaon est l'intercesseur obligé entre les dieux et les humains. Aux premiers, il assure le bon accomplissement des rituels dans les temples ; aux seconds, il garantit la prospérité agricole, la défense du territoire et une justice impartiale. Dans les sanctuaires, l'image du souverain est omniprésente par l'entremise des scènes pariétales et des statues. Dans cette iconographie, Pharaon est invariablement figuré comme l'égal des dieux. Dans le discours religieux, il n'est cependant que leur humble serviteur, un desservant zélé qui accomplit de multiples offrandes. Cette piété exprime l'espoir d'un juste retour de service. Comblés de biens, les dieux se doivent d'actionner favorablement les forces de la nature pour un bénéfice commun à tous les Égyptiens. Seul humain admis à dialoguer avec les dieux sur un plan d'égalité, Pharaon est l'officiant suprême ; le premier des prêtres du pays. Plus largement, la gestuelle pharaonique recouvre tous les champs d'activité du collectif et ignore la séparation des pouvoirs. Aussi, tout membre de l'administration n'agit qu'au nom de la seule personne royale, par délégation de pouvoir. Dès les Textes des Pyramides, les actions politiques du souverain sont encadrées par une seule maxime : « Amener Maât et repousser Isefet », c'est-à-dire promouvoir l'harmonie et repousser le chaos. Père nourricier du peuple, Pharaon assure la prospérité en appelant les dieux à réguler les eaux du Nil, en ouvrant les greniers en cas de famine et en garantissant une bonne répartition des terres arables. Chef des armées, Pharaon est le valeureux protecteur des frontières. Tel Rê qui combat le serpent Apophis, le roi d'Égypte repousse les pillards du déserts, combat les armées d'invasion et mate les rebelles intérieurs. Pharaon est toujours le seul vainqueur ; debout en assommant une grappe de prisonniers ou en décochant des flèches depuis son char de combat. Unique législateur, les lois et décrets qu'il promulgue s'inspirent de la sagesse divine. Cette législation, conservée dans les archives et placée sous la responsabilité du vizir, s'applique à tous, pour le bien commun et la concorde sociale. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Un tube électronique (vacuum tube en américain ou valve en anglais), est un composant électronique actif réalisant une amplification de signal. Il utilise des électrodes, placées dans le vide ou dans un gaz, isolées entre elles par ce milieu, et comprenant au moins une source d'électrons. Les tubes ont longtemps été les seuls composants actifs et ils ont permis la fabrication en série des premiers appareils électroniques : récepteur radio, puis de télévision. Ils restent de nos jours utilisés comme amplificateurs audio, ou comme amplificateurs de puissance dans les fours à micro-ondes, le chauffage par radio-fréquence industriel, les émetteurs de radio et de télévision. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

La Renault 4CV, du constructeur français Renault, est une voiture conçue par Fernand Picard et Edmond Serre, deux ingénieurs de Renault, qui voit le jour en 1947, suite au développement de trois prototypes. C'est une petite voiture, mais elle est particulièrement spacieuse pour son époque et ses dimensions extérieures. Elle est la première voiture française à atteindre une production d'un million d'exemplaires. Présentée le 26 août 1944, au lendemain de la Libération de Paris, la Renault 4CV symbolise le retour de la paix et de la prospérité. Elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre, comme l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». Sa production s'étend de 1946 au 6 juillet 1961, date de sortie du 1 105 547e et dernier exemplaire : outre la Dauphine, la 4CV sera, pendant près de 15 ans, le principal modèle commercialisé par Renault. |

En physique, le champ magnétique est une grandeur caractérisée par la donnée d’une intensité et d’une direction, définie en tout point de l’espace, et déterminée par la position et l’orientation d’aimants, d’électroaimants et le déplacement de charges électriques. La présence de ce champ se traduit par l’existence d’une force agissant sur les charges électriques en mouvement (dite force de Lorentz), et divers effets affectant certains matériaux (paramagnétisme, diamagnétisme ou ferromagnétisme selon les cas). La grandeur qui détermine l’interaction entre un matériau et un champ magnétique est la susceptibilité magnétique. Le champ magnétique forme, avec le champ électrique les deux composantes du champ électromagnétique décrit par l’électromagnétisme. Des ondes de champs électrique et magnétique mêlées peuvent se propager librement dans l’espace, et dans la plupart des matériaux. Ces ondes sont appelées ondes électromagnétiques, et correspondent à toutes les manifestations de la lumière, dans tous les domaines de longueur d’onde (ondes radio, domaine micro-onde, infrarouge, domaine visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma). La discipline qui étudie les champs magnétiques statiques (ne dépendant pas du temps) est la magnétostatique. | ||

Le Vergilius Vaticanus est un manuscrit enluminé contenant des fragments de l'Énéide et des Géorgiques de Virgile, daté des environs du début du Ve siècle. Contenant 76 folios et 50 miniatures, il est conservé à la bibliothèque apostolique vaticane (Cod. Vat. Lat. 3225). L'ouvrage a probablement été exécuté pour un membre non identifié de l'aristocratie païenne à Rome, à la fin du IVe ou au début du Ve siècle, selon les estimations des historiens de l'art. Il fait partie des très rares manuscrits illustrés encore conservés de l'Antiquité tardive. Il mélange à la fois l'influence de la peinture sur papyrus et de l'art classique du Haut Empire. Un temps conservé à l'abbaye Saint-Martin de Tours au Moyen Âge, il passe entre les mains de plusieurs érudits et bibliophiles français puis italiens au XVe et au XVIe siècle avant d'être donné à la bibliothèque papale en 1600. Après 1600 ans d'histoire et de nombreux aléas, seuls un quart du texte et un cinquième des miniatures du manuscrit originel sont encore conservés. Les images, œuvres probables de trois artistes différents, illustrent partiellement les deux derniers livres des Géorgiques et neuf des douze chants de l'Énéide. Ces peintures romaines ont suscité l'attention de nombreux savants attachés à l'héritage antique et ont contribué à influencer les artistes de la Renaissance carolingienne mais aussi de la Renaissance italienne. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

Tintin au pays des Soviets (titre complet sur la couverture : Les Aventures de Tintin, reporter du « Petit Vingtième », au pays des Soviets) est le premier album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, créée par Hergé, dessinateur belge. Alors responsable du Petit Vingtième, le supplément jeunesse du journal belge Le Vingtième Siècle, Hergé reçoit de son rédacteur en chef l'abbé Norbert Wallez commande d'une bande dessinée dont le héros ferait un reportage en URSS. L'abbé fournit à Hergé le pamphlet Moscou sans voiles, dont l'auteur s'inspire très fortement, ce qui fait de cette aventure une critique particulièrement virulente du régime communiste. Hergé considère cette œuvre comme une « erreur de jeunesse ». Bien qu'il fasse preuve d'inconstance dans le caractère des personnages et dans le ton anticommuniste, Hergé y introduit l'usage exclusif du dessin et des phylactères dans la bande dessinée européenne, comme Alain Saint-Ogan avant lui, et fait preuve d'un réel talent pour représenter le mouvement et le son. Outre la première apparition des célèbres personnages Tintin et Milou, plusieurs moments de l'album sont passés à la postérité, par exemple la scène de la manipulation des élections. L’histoire est prépubliée dans Le Petit Vingtième du 10 janvier 1929 au 8 mai 1930, puis paraît en album en septembre 1930. Elle est également publiée dans le magazine français Cœurs vaillants à partir d'octobre 1930. Rapidement introuvable en librairie et victime de la contrefaçon sur le marché noir, l'album n'est réédité par les éditions Casterman qu'en 1973, au sein des Archives Hergé. Cette histoire n'a jamais été redessinée par les Studios Hergé : c'est la seule de l'ensemble des Aventures de Tintin à être restée dans son format original, en noir et blanc. | ||

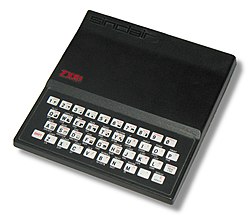

Sinclair Research Ltd., initialement nommée Sinclair Radionics (et qui portera plusieurs autres noms, cf. son historique), est une entreprise de matériel électrique, électronique et informatique anglaise, créée par Sir Clive Sinclair à Cambridge en 1961. Elle est principalement connue pour ses ordinateurs ZX80 et ZX81, qui ont été des pionniers dans l'informatique personnelle. Son catalogue comprenait en plus de l'équipement hi-fi, des calculatrices, des radios, etc. dont le point commun était l'innovation ou la taille réduite : la qualification de chaque produit comme étant le plus petit au monde est régulière dans le marketing de la marque. |

Apparue en 1887 avec la publication de l'ouvrage Langue Internationale, l'espéranto a d'abord été une langue écrite, avant de que les contacts physiques ne se développent à partir du premier congrès mondial d'espéranto qui s'est tenu en 1905 à Boulogne-sur-Mer. Ces premières années de pratique écrite ont encouragé le développement d'une littérature d’œuvres originales et d’œuvres traduites. Aujourd'hui, on compte plus de 30 000 titres en espéranto essentiellement disponibles auprès de librairies gérées par le mouvement espérantophone. L'une des plus importantes librairies espérantophones est le libro-servo de l’association mondiale d'espéranto (UEA) qui compte plus de 6 000 références. Autres articles sélectionnés au sein du portail Espéranto

| ||