Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le crash de l'A320 de Germanwings (vol 4U9525) est un accident aérien provoqué par le suicide du copilote Andreas Lubitz, qui a volontairement précipité son Airbus A320 contre une montagne du massif des Trois-Évêchés, sur le territoire de la commune de Prads-Haute-Bléone, dans les Alpes du Sud françaises, le . Les 144 passagers et six membres d'équipage de l'avion de la compagnie aérienne à bas prix allemande Germanwings, qui reliait Barcelone, en Espagne, à Düsseldorf, en Allemagne, sont tués sur le coup. Il s'agit du troisième plus grave accident aérien en France par le nombre de victimes. Andreas Lubitz avait été traité pour des tendances suicidaires et déclaré « inapte au travail » par un médecin. Il avait gardé cette information, n'avait pas informé son employeur et s'était tout de même présenté au travail. Peu de temps après avoir atteint l'altitude de croisière et alors que le commandant de bord est hors du poste de pilotage, il verrouille la porte et amorce une descente contrôlée qui se poursuit jusqu'à ce que l'avion percute un flanc de montagne. Les autorités aéronautiques réagissent en mettant en œuvre de nouvelles réglementations qui exigent notamment la présence permanente de deux membres du personnel autorisé dans le cockpit. La règle dite des « quatre yeux », recommandée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) quelques jours après l'accident, est rapidement mise en place au sein de plusieurs compagnies aériennes européennes. En 2017, Lufthansa, organisation mère de Germanwings, ainsi que plusieurs autres compagnies aériennes abandonnent la règle, après que plusieurs syndicats de pilotes ont critiqué l'inefficacité et les potentiels effets dangereux de la mesure. En , l'Union européenne (UE) adopte de nouvelles réglementations pour renforcer les contrôles médicaux et le soutien psychologique aux équipages. De nouvelles évaluations psychologiques sont rendues obligatoires pour les pilotes avant d'entrer dans une compagnie aérienne, les dépistages aléatoires d'alcool et de drogues sont généralisés à l'ensemble des compagnies volant dans le territoire de l'UE et des programmes de soutien renforcés aux pilotes et aux équipages sont mis en place. De plus, en réponse à une recommandation du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) afin de « trouver un juste équilibre entre la confidentialité du patient et la protection de la sécurité publique », l'AESA lance en un programme de « référentiel aéromédical européen » destiné à faciliter la traçabilité et le partage d'informations entre les différents acteurs de la médecine aéronautique. L'analyse psychologique de l'auteur et le nombre de victimes pour un suicide ont eu pour aboutissement que l'acte soit requalifié en tuerie de masse par certains experts. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

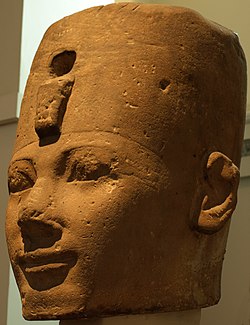

Amenhotep Ier, « Amon est satisfait » (ou Aménophis selon le nom grec) est le deuxième souverain de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire). Il est le fils d’Ahmôsis Ier et d’Ahmès-Néfertary, mais ayant au moins un frère aîné, Ahmosé-Ânkh, on ne s'attendait pas à son accession au trône. Cependant, durant les huit dernières années du règne d’Ahmôsis Ier, son frère meurt et Amenhotep devient le prince héritier. Il accède ensuite au trône et règne pendant environ 21 ans. Manéthon, dans la version de Flavius Josèphe, l’appelle Amenophis et lui compte vingt ans et sept mois de règne, ce qui semble effectivement en avoir été la durée. On situe son règne aux alentours de -1525 / -1524 à -1504 / -1503. Bien que son règne soit mal documenté, il est possible de reconstituer son histoire sur la base des preuves disponibles. Il hérite du royaume formé par les conquêtes militaires de son père et maintient sa position dominante sur la Nubie et le delta du Nil, mais n'a probablement pas tenté de garder le pouvoir au Levant. Il continue à reconstruire les temples de la Haute-Égypte et révolutionne la conception du complexe funéraire en séparant sa tombe de son temple funéraire, qui fixe une tendance qui se maintiendra tout au long du Nouvel Empire. Après sa mort, il est divinisé comme un dieu protecteur de Deir el-Médineh. | ||

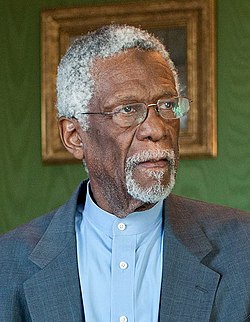

William Felton Russell dit Bill Russell, né le à Monroe, est un joueur de basket-ball professionnel américain qui joue au poste de pivot pour l'équipe des Celtics de Boston en National Basketball Association (NBA) de 1956 à 1969. Sa rivalité avec Wilt Chamberlain est une des plus célèbres de l'histoire de la NBA. Cinq fois vainqueur du trophée du meilleur joueur de la NBA et douze fois sélectionné au All Star Game, Bill Russell est la pierre angulaire de l'équipe des Celtics de Boston qui remporte onze titres NBA en treize ans. Avec Henri Richard, le joueur de hockey sur glace des Canadiens de Montréal, il détient le record de titres dans une ligue nord-américaine de sport. Avant de passer professionnel, Russell mène l'équipe de l'université de San Francisco à deux titres nationaux en 1955 et 1956. Il gagne également la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1956 en tant que capitaine de l'équipe américaine de basket-ball. Russell est considéré comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Ses qualités au contre et en défense individuelle sont les principales raisons du succès des Celtics. Russell est également reconnu pour ses capacités au rebond. Il est le meilleur rebondeur de la NBA à quatre reprises et capte un total de 21 620 rebonds dans sa carrière. Avec Wilt Chamberlain, il est l'un des deux seuls joueurs de NBA à avoir attrapé plus de cinquante rebonds en un seul match. Bien qu'il n'ait jamais été le leader de l'attaque des Celtics, Russell inscrit 14 522 points dans sa carrière et s'avère efficace dans le jeu de passe. Russell est membre du Basketball Hall of Fame depuis 1975, du National Collegiate Basketball Hall of Fame depuis 2006 et du FIBA Hall of Fame depuis 2007. Il est nommé parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA en 1996.

|

Birka et Hovgården sont deux sites de Suède formant un ensemble archéologique de l'âge des Vikings inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, situés respectivement sur les îles de Björkö et Adelsö sur le lac Mälar, à environ 30 km de Stockholm. Birka fut fondée au milieu du VIIIe siècle. À cette époque, le lac Mälar était une baie de la mer Baltique, le niveau de la mer étant 5 m au-dessus du niveau actuel du lac. Birka était alors une position stratégique, protégée par le dédale d'îles et écueils, et à la croisée de plusieurs routes maritimes importantes. Elle devint une plaque tournante du commerce en Suède, éclipsant le site plus ancien de Helgö et se développant à une échelle bien supérieure, atteignant une population estimée entre 700 et 1 000 habitants à son apogée. Le site de Birka regroupait de nombreux artisans, utilisant des matières premières diverses en provenance des territoires scandinaves tels que l'ambre, le fer du Bergslagen, les fourrures et duvets, les bois et ivoire, etc. Les produits transformés étaient ensuite vendus aux fermes de la région mais surtout à l'étranger en échange de produits de luxe, tels que de la céramique, de la soie et broderies fines et de l'argent. Au début l'essentiel du commerce se faisait avec l'Europe de l'Ouest, mais avec l'expansion vers l'est des Varègues et le développement des routes commerciales de la Volga et du Dniepr, le commerce se recentra à partir de la fin du IXe siècle sur l'Orient et en particulier le monde musulman. Il est probable que Birka jouissait d'un statut spécial garanti par le roi de Suède ou un roi local qui, entre autres, lui donnait son propre conseil (Thing) dirigé par un préfet et offrait protection à tous ses habitants, même étrangers. Ainsi, par sa taille et ce statut particulier, Birka peut être considérée comme la première ville de Suède, et est souvent qualifiée de proto-ville. Faisant face à Birka et fondé en même temps, se trouvait le domaine royal de Hovgården. Il s'agissait de la résidence du roi (ou de l'un des rois) de Suède, ainsi que le site du conseil. Il est possible que Birka et Hovgården aient été au moins partiellement en conflit avec les pouvoirs religieux et politique de Gamla Uppsala. C'est peut-être d'ailleurs dans le cadre de ce conflit qu'eut lieu dans les années 840 l'attaque de Anund II d'Upsal sur Birka. Birka fut l'une des principales destinations des missionnaires chrétiens pour évangéliser la Suède. En particulier, les missions de l'archevêque Anschaire de Brême en 829 et en 852 ou 853 furent documentées dans Vita Anskarii, qui est notre seule source contemporaine sur la vie de Birka. Si les missionnaires parvinrent à construire une église et à convertir plusieurs personnes, y compris le préfet de la ville, l'opposition de la religion nordique était très forte, et des missionnaires furent même assassinés. La proto-ville fut abandonnée brutalement autour de l'an 970, et son rôle et sa population furent probablement transférés vers Sigtuna, fondée à la même époque. Les causes de cet abandon ne sont pas entièrement connues, mais il s'agit probablement d'une combinaison de facteurs tels que la fermeture du lac Mälar, l'interruption du commerce avec l'Est dû à des conflits, et enfin une bataille qui, à cette époque, détruisit une partie de la ville. Hovgården semble avoir cependant conservé son statut de domaine royal et, dans les années 1270, un palais y fut même construit, utilisé comme résidence estivale par le roi. Ce palais fut détruit à la fin du XIVe siècle... Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

La LGV Est européenne, ou ligne nouvelle 6 (LN6), est une ligne à grande vitesse française, qui doit relier à terme Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne, à Vendenheim dans le Bas-Rhin. Elle est destinée à accélérer les relations entre d’une part Paris et les régions du nord, de l’ouest et du sud-ouest de la France, et d’autre part le nord-est de la France, l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. La ligne s'intègre dans le projet de la magistrale européenne, dont le but est de relier Paris à Budapest par un tracé composé majoritairement de lignes à grande vitesse. Il fut décidé de réaliser la construction de la ligne en deux phases. Le premier tronçon de la ligne, long de 300 km et reliant Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et Baudrecourt (Moselle) fut mis en service le 10 juin 2007. Le second tronçon, long de 106 km, dont les travaux ont commencé à l'été 2010, devrait être achevé début 2016. Parcourue à 320 km/h, elle était à sa mise en service la ligne ferroviaire possédant la vitesse commerciale la plus élevée au monde avec la ligne à grande vitesse Méditerranée, qui n’est quant à elle parcourable à cette vitesse que sur une très petite partie, la section Avignon-Lambesc. |

Un paradis fiscal est un territoire où la fiscalité est peu importante. Ces territoires sont souvent utilisés par les entreprises pour échapper aux taxes et aux lois des pays où la fiscalité et la transparence financière sont très règlementées. La plupart des multinationales ont des succursales dans des paradis fiscaux. L’entreprise Parmalat y avait des avoirs, avant de faire faillite et de devenir le plus important scandale financier européeen. Lire l’article | ||

Les Yanomami sont un des peuples indigènes parmi les plus nombreux des forêts d’Amérique du Sud, à la fois au Brésil et au Venezuela. Ils constituent un ensemble linguistique et culturel divisé en quatre sous-groupes parlant des langues mutuellement intelligibles. Leur population est estimée à 27 000 personnes, dans laquelle les Yanomami occidentaux représentent près de 50 % de l’ethnie. Bien que chaque communauté se considère comme autonome sur les plans politique et économique, elles entretiennent un vaste réseau social qui émaille de part en part tout le territoire Yanomami...

|

L’économie des Iroquois, telle qu’elle est apparue aux premiers colons européens, reposait sur une organisation collective de la production qui combinait l’agriculture et des activités de type chasse et cueillette. Ce système économique était commun dans ses grands traits à toutes les tribus de la Confédération iroquoise – les Iroquois proprement dit – et plus largement à l’ensemble des peuples iroquoiens du nord - dont les mieux connus sont les Hurons – qui vivaient dans la région correspondant aujourd’hui à l’État de New York et à la zone des Grands Lacs. La Confédération iroquoise s’était constituée peu de temps avant la venue des Européens par le regroupement de cinq tribus, les Cinq-Nations (Sénécas, Cayugas, Onondaga, Oneidas et Mohawks), auxquelles une sixième (les Tuscaroras) s’adjoignit plus tard. Quant aux peuples hurons, bien qu’ennemis traditionnels des Iroquois, ils appartenaient à la même famille linguistique et pratiquaient une économie similaire. Ces peuples étaient avant tout agriculteurs et se nourrissaient des « trois sœurs » communément cultivées parmi les groupes amérindiens : le maïs, le haricot et la courge. Semi-sédentaires, ils complétaient leur alimentation par la pêche, au printemps, et la chasse, pour laquelle les hommes quittaient les villages de l’automne à l’hiver. Ils avaient élaboré des formes culturelles spécifiques, en rapport avec leur mode de vie. Au nombre de ces créations figuraient leurs conceptions de la nature et de la gestion de la propriété. Les Iroquois avaient développé une économie très différente du système occidental aujourd’hui dominant. Elle se caractérisait notamment par la propriété collective du sol, une division du travail selon le genre et un mode d’échange fondé principalement sur l’économie de don. Dans cette société relativement homogène, les conflits endémiques avec les nations voisines entretenaient un élément de différenciation interne par le flux de captifs qu’ils produisaient et dont le statut pouvait aller de l’esclavage à l’adoption… Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

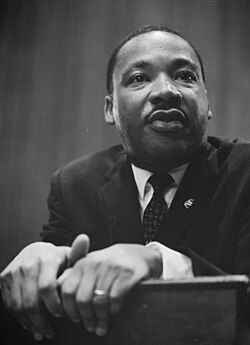

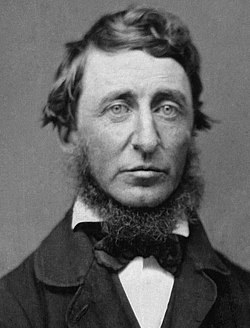

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

La mission grégorienne est une entreprise missionnaire envoyée par le pape Grégoire le Grand en Grande-Bretagne à la fin du VIe siècle pour convertir les Anglo-Saxons au christianisme. Entre son arrivée sur le sol anglais en 597 et la mort du dernier missionnaire en 653, elle parvient à implanter la religion chrétienne dans le sud de la Grande-Bretagne. Au cours du Ve siècle, l'ancienne province romaine de Bretagne est progressivement colonisée par des tribus germaniques pratiquant leur propre religion au détriment des autochtones celtes partiellement christianisés. En 596, Grégoire le Grand envoie un groupe de quarante missionnaires pour convertir Æthelberht, le souverain du royaume du Kent, dont la femme, Berthe, est une princesse mérovingienne chrétienne. Au-delà du simple accroissement du nombre de chrétiens, Grégoire cherche probablement à renforcer l'influence de la papauté en Europe. Les missionnaires, menés par Augustin, débarquent dans le Kent en 597. Æthelberht les autorise à prêcher dans sa capitale de Cantorbéry, et il reçoit le baptême avant 601, date à laquelle le pape envoie une deuxième vague de missionnaires. Plusieurs sièges épiscopaux sont fondés dans les années qui suivent, à Rochester dans le Kent et à Londres dans le royaume voisin d'Essex. Dans l'esprit de Grégoire, Augustin doit devenir un archevêque métropolitain avec autorité sur le clergé celtique, mais ce dernier refuse de se soumettre aux missionnaires romains, qui sont peut-être perçus comme des agents des envahisseurs anglo-saxons par les Bretons. La mort d'Æthelberht, en 616, est suivie d'un retour en force du paganisme dans le sud. Si Eadbald, le successeur d'Æthelberht, finit par se convertir à son tour, le siège épiscopal de Londres doit être abandonné par son détenteur, le missionnaire Mellitus. Pendant ce temps, la mission progresse dans le nord de l'Angleterre : le mariage du roi Edwin de Northumbrie avec Æthelburg, la fille d'Æthelberht, s'accompagne d'une vague de conversions dans la région, due aux efforts du missionnaire Paulin, qui devient le premier évêque d'York après le baptême d'Edwin, en 627. Cependant, ce dernier meurt au combat en 633 et sa veuve s'enfuit vers le Kent avec Paulin. La conversion de la Northumbrie, dans les décennies qui suivent, est finalement le fait de missionnaires irlandais. Malgré les revers qu'elle subit, la mission grégorienne est à l'origine de l'établissement du christianisme romain dans le Kent et les régions environnantes. En réintroduisant la culture romaine en Grande-Bretagne, elle contribue également au développement des arts et du droit anglo-saxons. La succession des archevêques de Cantorbéry remonte de manière ininterrompue jusqu'à Augustin, le premier primat d'Angleterre. | ||

|

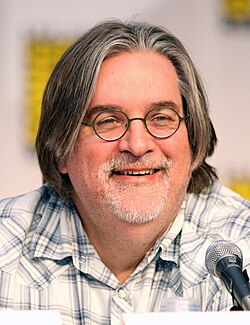

Homer va à la fac (Homer Goes to College) est le 3e épisode de la saison 5 de la série télévisée d’animation Les Simpson. Il a été pour la première fois diffusé aux États-Unis sur la Fox le et en France sur France 3 le . Dans cet épisode, il est révélé qu’Homer n’a pas de diplôme, et il est envoyé à l’Université de Springfield pour obtenir un diplôme de physique nucléaire. Homer, qui ne connaît l’université que par le biais de mauvaises comédies, fait le pitre et est mis sous le tutorat d’un groupe de garçons. Ces garçons, qui sont le stéréotype même du nerd, tentent d’aider Homer, mais celui-ci préfère leur apprendre à faire la fête et décide de faire une blague à une université concurrente. Ils volent la mascotte de Springfield A&M, mais ses amis sont pris sur le fait et expulsés. Homer les invite à vivre chez lui, mais sa famille ne supporte rapidement plus ces nouveaux colocataires. Homer va à la fac a été réalisé par Jim Reardon et est le dernier épisode écrit par Conan O’Brien seul. O’Brien a quitté la série au cours de la production de la saison pour animer sa propre émission, Late Night with Conan O’Brien. Il travaillait sur cet épisode quand il a été informé qu’il avait reçu ce poste et a été forcé de rompre son contrat. Le concept de l’épisode est que Homer tente d’obtenir son diplôme universitaire, mais fonde toute sa connaissance de l’université sur de « mauvais films dérivés d’American College »… |

Toshiko Ueda (上田トシコ, Ueda Toshiko), née le à Tokyo, et morte le dans la même ville, est une mangaka japonaise. Son œuvre la plus célèbre est le manga humoristique Fuichin-san, une histoire située en Mandchourie où une jeune fille doit s'occuper d'un petit garçon espiègle. Après un apprentissage auprès du mangaka Katsuji Matsumoto, Ueda publie ses premiers mangas en 1937 ; comme son mentor, elle dessine principalement des mangas humoristiques, aussi bien dans les magazines shōjo que dans la presse généraliste. Avec sa consœur Machiko Hasegawa, elle est l'une des rares femmes mangakas à avoir commencé sa carrière avant la Seconde Guerre mondiale tout en ayant réussi à connaître le succès après-guerre. Elle a grandi dans l'empire du Japon, à vivre entre la Mandchourie et le Japon ; son expérience de vie heureuse sur le continent colonisé, et par contraste les affres de l'évacuation de la Mandchourie qu'elle a vécues, ont profondément marqué son œuvre, particulièrement joyeuse et lumineuse. Elle meurt d'une défaillance cardiaque à l'âge de 90 ans, le à Tokyo, alors qu'elle travaille sur le manga Ako-bāchan depuis 1973.

| ||

La Famille Flopsaut (titre original en anglais : The Tale of The Flopsy Bunnies) est un livre pour enfants écrit et illustré par Beatrix Potter paru en chez Frederick Warne & Co. Après les deux longs contes Pierre Lapin (The Tale of Peter Rabbit, 1902) et Jeannot Lapin (The Tale of Benjamin Bunny, 1904), Beatrix Potter se lasse des histoires de lapins et ne veut plus écrire d'histoires sur ces animaux. Cependant, elle s'aperçoit que ces histoires, et les illustrations qui les accompagnent plus encore, ont un franc succès chez les enfants. Elle décide alors de reprendre les personnages et l'intrigue des contes précédents pour créer La Famille Flopsaut. Le jardin de sa tante et de son oncle, situé au pays de Galles et mêlant parterres de fleur, buissons, potager et arcades, l'inspire pour le décor de ce conte. Dans La Famille Flopsaut, Jeannot Lapin, son cousin Pierre et sa cousine Flopsaut sont devenus adultes. Jeannot et Flopsaut sont mariés et parents de six petits lapins appelés simplement les « lapins Flopsaut ». Du fait du manque de nourriture pour pourvoir aux besoins de cette grande famille, ils se rendent sur le tas d'ordure où Monsieur McGregor jette ses légumes pourris afin de s'en nourrir. M. McGregor capture les six petits Flopsaut après que ceux-ci se sont endormis sur le tas d'ordure, les enferme dans un sac avec l'intention de les revendre pour s'acheter du tabac. Alors que M. McGregor est distrait, les six petits sont libérés par Madame Trotte-Menu, un mulot, et le sac rempli de légumes pourris par Jeannot et Flopsaut. Une fois rentré chez lui, M. McGregor annonce à sa femme qu'il ramène des lapins. Quand celle-ci s'aperçoit du contenu du sac, elle croit que son mari se moque d'elle et le réprimande sévèrement… |

L’Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par l’écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses termes. Il s’agit de l’histoire, présentée comme authentique, du berger Elzéard Bouffier, personnage pourtant de fiction, qui fait revivre sa région, localisée en Haute Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres. Écrite à la suite d’une commande du magazine américain Reader’s Digest, la nouvelle a eu un retentissement mondial. Elle est aujourd’hui considérée comme un manifeste à part entière de la cause écologiste. Beaucoup de personnes ont cru que le personnage d’Elzéard Bouffier avait vraiment existé, croyance sur laquelle Giono n’a pas manqué de jouer. La nouvelle véhicule de nombreux messages : écologiques, humanistes et même politiques. L’histoire d’Elzéard Bouffier est en effet considérée dans la littérature écologiste comme une parabole de l’action positive de l’homme sur son milieu et de l’harmonie qui peut s’ensuivre. Le récit de Giono a donné lieu à un film d’animation du même nom, réalisé par l’illustrateur Frédéric Back et lu par Philippe Noiret, et qui a obtenu plus de 40 prix à travers le monde. L’Homme qui plantait des arbres est aujourd’hui reconnu comme une œuvre majeure de la littérature de jeunesse et elle est, à ce titre, et pour son message écologique, étudiée en classe. | ||

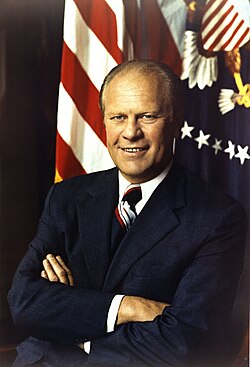

Gerald Rudolph Ford, Jr., né sous le nom de Leslie Lynch King, Jr. le à Omaha (Nebraska) et mort le à Rancho Mirage (Californie), est un homme d'État américain, 38e président des États-Unis du au . Avant d'accéder à la vice-présidence à la suite de la démission de Spiro Agnew, en décembre 1973, il occupa pendant vingt-cinq ans le siège de représentant du cinquième district du Michigan à la Chambre fédérale. Au cours de cette période, il assuma la charge de leader de l'opposition républicaine pendant huit ans. Son mandat présidentiel intérimaire suite à la démission de Richard Nixon fut marqué par la Guerre froide et les conséquences du premier choc pétrolier. Gerald Ford intervint moins que ses prédécesseurs dans les affaires du Viêt Nam et signa les accords d'Helsinki, en 1975, qui favorisèrent la détente avec l'URSS. Dans le domaine de la politique intérieure, il prit la décision controversée d'accorder la grâce présidentielle à Richard Nixon après le scandale du Watergate. Durant son mandat, le Congrès prit une importance croissante dans les affaires internationales, alors que le rôle du président s'amoindrit. Enfin, sur le plan économique, il dut faire face à la récession et à l'inflation... |

Madonna est le premier album de l'artiste américaine Madonna sorti le sous le label Sire Records. Il est ré-édité en 1985 sur le marché européen et renommé Madonna – The First Album. Tout commence en 1982, alors qu'elle commence à se lancer dans une carrière de chanteuse à New York, elle rencontre Seymour Stein, le président de Sire, qui lui fait signer un contrat après l'écoute de son single Everybody. Le succès de ce single encourage Sire à signer un contrat pour l'enregistrement d'un album. Pour la production, Madonna choisit de travailler avec Reggie Lucas, un producteur de Warner Records. Cependant, elle n'est pas satisfaite du résultat et est en désaccord avec les techniques de production de Lucas, elle décide donc de demander de l'aide supplémentaire pour la production. Madonna demande donc à son petit ami de l'époque, John Benitez, de l'aider à finir l'album. Benitez remixe de nombreuses pistes et produit Holiday. L'ensemble de Madonna est dissonant et ressemble à une forme de disco synthétique rythmé, utilisant quelques-unes des nouvelles technologies de l'époque comme le LinnDrum, le Taurus ou le synthétiseur Oberheim OB-X. Madonna chante dans un timbre vocal de jeune fille joviale et parle de l'amour et des relations amoureuses... Autres bons articles du portail des années 1980

| ||

Thelma et Louise (Thelma and Louise) est un film américain réalisé par Ridley Scott en 1991, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Avec Geena Davis (Thelma) et Susan Sarandon (Louise) dans les rôles principaux, il raconte l'histoire de deux femmes dont l'excursion d'un week-end se transforme en cavale à travers les États-Unis. Ce film met également en scène Harvey Keitel, ainsi que Brad Pitt dont la carrière a été lancée par ce long métrage. Écrit par la scénariste Callie Khouri, ce film a failli ne jamais voir le jour devant la méfiance de bon nombre de producteurs et réalisateurs, en raison de son thème et de sa scène finale d'anthologie qui tranchaient avec la production hollywoodienne classique. À sa sortie, ce film a suscité une polémique aux États-Unis, notamment parce qu'il mettait en scène deux héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. À l'intersection de plusieurs genres cinématographiques, il est aujourd'hui considéré comme un classique, a influencé d'autres films et œuvres artistiques, et est devenu un film culte du féminisme. |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | ||

Makaravank (en arménien Մակարավանք, « monastère de Macaire ») ou monastère de Saint-Macaire est un monastère arménien situé près de la communauté rurale d'Achajur dans le marz de Tavush, en Arménie du nord-est. Il a été fondé au IXe siècle sur un plateau boisé, et agrandi au XIIIe siècle. Restauré au XXe siècle, il a fait l'objet dans les années 2000 de mesures visant à consolider le sol sur lequel il est bâti. Composé d'une ancienne église, d'une église principale Sourp Astvatsatsin (« Sainte-Mère-de-Dieu ») et de leur gavit commun, ainsi que d'une petite église Sourp Astvatsatsin et de divers bâtiments en ruine, ce monastère doté de remparts est particulièrement renommé pour ses décors sculptés. Son potentiel touristique est cependant encore peu exploité. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Ktuts Anapat (en arménien Կտուց Անապատ, « ermitage de Ktuts ») est un monastère arménien situé en dehors des frontières arméniennes, en Turquie (province de Van, ancien Vaspourakan), sur une île proche de la rive orientale du lac de Van. L’établissement a des origines incertaines mais est attesté au XVe siècle (en raison notamment de son scriptorium) et reconstruit au XVIIIe siècle. Il sert de refuge lors des massacres hamidiens de 1894-1896, avant d’être abandonné lors du génocide arménien de 1915-1916. Il n’en reste aujourd’hui que l’église Sourp Karapet (« Saint-Jean-le-Précurseur ») et le gavit. Il peut être visité en louant une embarcation à partir de Van. | ||

Le Taijutsu (japonais : 体術) que l'on retrouve aussi sous l'appellation Taijitsu, Tai-jitsu ou Tai Jitsu (dans l'appellation de sa version européenne), est un art martial japonais d'origine. Il s'agit d'une ancienne appellation générique aux méthodes de combat à mains nues, parfois connue sous le nom de Koshi no Mawari et d'où est ressortit le concept de Jūjutsu (technique en souplesse). Anciennement, le Taijutsu tout comme le Jūjutsu, étaient souvent associés et/ou issus du Yawara. Des appellations variées ont été utilisées pendant les différentes périodes historiques du Japon et changeaient selon les régions géographiques et les différents successeurs. Chacune de ces appellations se référaient à de légères différences liées aux caractéristiques techniques où tout le corps ou une partie du corps était utilisé. Les premières références à ces arts combat à mains nues peuvent être trouvés dans les premiers dossiers historiques du Japon que l'on appelle, le Kojiki (Chronique des faits anciens) et le Nihon Shoki (Chroniques du Japon), et qui concernent la création mythologique du pays et la mise en place de la famille impériale. Le Taijutsu est un art de combat très ancien. Identifié comme une variation du Kumiuchi, il est reconnu comme étant le précurseur d’autres arts martiaux japonais. Son origine n'est pas connu avec précision, mais il a été redécouvert et codifié autour du XVIIe siècle par un guerrier du nom de Nagao Kenmotsu, un Samurai des écoles Ittō Ryū (一刀流) et Yagyū Shinkage Ryū (柳生新陰流) et qui fonda le Nagao Ryū (長尾流). |

La Deutsche Friedensgesellschaft (littéralement Société allemande de la paix) est la plus ancienne association pacifiste allemande. Fondée en 1892 par Bertha von Suttner et Alfred Hermann Fried, elle s'est opposée à l'impérialisme, à l'oppression des minorités nationales et à l'éducation chauvine de la jeunesse. Interdite par les nazis, elle renaît en 1945. | ||

Mars Science Laboratory (MSL) est une mission d'exploration de la planète Mars à l'aide d'un astromobile (rover) développée par le centre JPL de l'agence spatiale américaine de la NASA. La sonde spatiale doit être lancée en par une fusée Atlas V qui déposera le véhicule sur planète Mars en août 2012. Au cours de sa mission le rover, baptisé Curiosity va rechercher des traces de vie, analyser la composition minéralogique, étudier la géologie de la zone explorée et collecter des données sur la météorologie et l'environnement radiatif de la planète. La durée de la mission est initialement fixée à deux années terrestres et le rover est conçu pour parcourir 20 km. Curiosity est cinq fois plus lourd que ses prédécesseurs, les rovers MER, ce qui lui permet d'emporter 85 kg de matériel scientifique dont un mini laboratoire permettant d'analyser les composants organiques et minéraux et un système d'analyse à distance de la composition des roches reposant sur l'action d'un laser. Le laboratoire embarqué est alimenté par un système sophistiqué de prélèvement et de conditionnement d'échantillon comprenant une foreuse. Pour répondre aux besoins accrus d'énergie et s'affranchir des contraintes de l'hiver martien, le rover utilise un générateur thermoélectrique à radioisotope qui remplace les panneaux solaires utilisés dans les précédentes missions de ce type. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le Mérion élégant (Malurus elegans) est une espèce de passereaux de la famille des Maluridae. Il est sédentaire et endémique du sud-ouest de l'Australie-Occidentale. Il présente un dimorphisme sexuel important. Le mâle, en période de reproduction, a un plumage fortement coloré, avec le sommet de la tête, les joues et le haut du dos d'un bleu-argenté iridescent, les épaules rouges contrastant avec la gorge noire, la queue et les ailes gris-brun et le ventre gris-pâle. Les mâles non-reproducteurs, les femelles et les jeunes ont un plumage essentiellement gris-brun, les mâles pouvant avoir quelques plumes bleues et noires. Il n'y a pas de sous-espèce connue. Similaires en apparence et étroitement liés, le Mérion de Lambert (Malurus lamberti) et le Mérion à gorge bleue (M. pulcherrimus) sont considérés comme des espèces distinctes car il n'existe aucune forme intermédiaire là où ces deux espèces cohabitent. Bien que le Mérion élégant soit localement commun, on observe une diminution de ses effectifs... | ||

La Manic GT est une voiture de sport construite au Canada, de à 1971, par le manufacturier automobile québécois Automobiles Manic. Basée sur un châssis de Renault 8, la Manic GT est le projet de l'entrepreneur Jacques About, ex-employé de Renault au Canada. Mû par un moteur de 1,3 litre développant jusqu'à 105 chevaux de puissance, le petit coupé peut atteindre une vitesse de pointe supérieure à 200 km/h. Sa carrosserie de fibre de verre est fabriquée à la main dans des usines près de Montréal puis collée à un châssis fabriqué par Renault. Sa présentation dans les salons et expositions en et suscite un engouement, mais les problèmes d'approvisionnement et de flux de trésorerie mettent rapidement en échec le projet de produire une voiture de sport québécoise. Au total, 160 Manic GT ont été produites en deux ans. |

Le Temple du Soleil est le quatorzième album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, créée par le dessinateur belge Hergé. L'histoire constitue la seconde partie d'un diptyque qui débute avec Les Sept Boules de cristal. Elle fait d'abord l'objet d'une prépublication dans le journal Tintin du au , avec pour restriction que les premières pages publiées correspondent à la fin de l'album des Sept Boules de cristal, même si elles le sont sous le titre « Le Temple du Soleil ». De fait, l'histoire proprement dite du Temple du Soleil débute le . Il s'agit de la toute première aventure de Tintin à être pré-publiée dans le journal Tintin tout nouvellement créé. Comme pour Les Sept Boules de cristal, sa prépublication connait des interruptions qui sont liées ici à des épisodes de dépression d'Hergé. Enfin, la publication sous forme d'album en couleurs se fait seulement en 1949 afin de suivre celle des Sept Boules de cristal. La création du Temple du Soleil se fait dans un contexte de post-libération de la Belgique. Pour avoir travaillé dans un journal sous direction de collaborateurs à l'Allemagne nazie, Hergé se retrouve au sortir de la Seconde Guerre mondiale sous le coup d'une interdiction de publier. Ceci le conduit à ne pouvoir faire paraître son récit que plus de deux ans après sa première partie et cela a des conséquences sur la narration de l'histoire. Par ailleurs, à cause notamment du départ de son complice, coloriste, décorateur et assistant scénariste Edgar P. Jacobs mais aussi du fait de l'emprisonnement de son ami scénariste Jacques Van Melkebeke, la création du Temple du Soleil est l'occasion de l'arrivée auprès d'Hergé de plusieurs intervenants pour l'assister sur les aspects aussi bien graphiques que scénaristiques de son projet. De fait, l'épisode porte en germe la création des Studios Hergé qui seront constitués moins de cinq ans plus tard, en 1950. Le Temple du Soleil est une œuvre marquée par un grand nombre de références littéraires plus ou moins cachées : L'Épouse du Soleil de Gaston Leroux, L'Empire du Soleil de Conrad de Meyendorff, au moins deux romans de Jules Verne, Les Enfants du capitaine Grant et L'Île mystérieuse, Les Commentaires royaux sur le Pérou des Incas du chroniqueur amérindien de langue espagnole Inca Garcilaso de la Vega, et même un roman de Marcel Priollet, Le Maître du Soleil, paru en 1944. L'œuvre est une création marquée également par un grand souci de réalisme, ce qui a amené son auteur à effectuer de multiples recherches dans des documents s'intéressant à la civilisation inca. De fait, Le Temple du Soleil est considéré comme faisant preuve de véracité historique même si ces recherches n'empêchent pas Hergé de commettre quelques erreurs, approximations ou détournements qui lui seront parfois reprochés. | ||

Le cycle de Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques ou encore cycle de l’acide citrique (citrate) est au centre du métabolisme cellulaire. Il a été découvert par le biologiste Hans Adolf Krebs en 1937. Il est le point final et commun du catabolisme des glucides, lipides et protides…

|

Du déclin des populations d’amphibiens : Ces extinctions et chutes de populations d’amphibiens sont un problème mondial, aux causes diverses et complexes. Parmi elles figurent des facteurs locaux comme la fragmentation et la destruction des habitats naturels, ainsi que l’introduction par l’homme de nouveaux prédateurs dans les écosystèmes en question, la surexploitation des amphibiens (nourriture, médecine…), l’augmentation de la toxicité et de l’acidité des milieux de vie des amphibiens, l’émergence de nouvelles maladies, le changement climatique, l’augmentation des radiations ultraviolettes (conséquence des atteintes portées à la couche d’ozone) et les interactions probables entre ces facteurs. | ||

|

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

| ||

La tortue imbriquée ou tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) est l'une des sept espèces actuelles de tortues marines et la seule du genre Eretmochelys. Elle se distingue par plusieurs caractères anatomiques et écologiques uniques ; il s'agit notamment du seul reptile spongivore connu. Elle est aussi appelée caret ou carette localement, notamment aux Antilles, à Mayotte ou à la Réunion, ces noms prêtant toutefois à confusion avec la tortue caouanne (Caretta caretta). Elle vit à proximité des côtes dans l'ensemble des mers tropicales. Réputée et longtemps recherchée pour la qualité supérieure de son écaille, elle est pour cette raison l'une des espèces de tortues de mer les plus menacées d'extinction. |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | ||

Le château médiéval de Pouancé est situé dans la commune de Pouancé, dans le département de Maine-et-Loire (France), à la frontière occidentale de l’ancienne province de l’Anjou, face à la Bretagne. Avec l’enceinte urbaine de la ville, dont une partie est encore visible aujourd’hui, il couvre une superficie de trois hectares. On le surnomme parfois « second château de l’Anjou » en terme d’importance, juste après le château d’Angers. Il fait partie des Marches de Bretagne et est le pendant angevin du château de Châteaubriant. Sur un site fortifié au moins dès le XIe siècle, le château fort actuel est construit du XIIe au XVe siècles. Assiégé à plusieurs reprises pendant la guerre de Cent Ans, il devient une forteresse de premier plan à la fin du XVe siècle, lors du conflit entre le royaume de France et le duché de Bretagne. Le château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le . Il a subi 40 ans de fouilles ponctuelles et de rénovations. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens, le site n'ayant pas fait l'objet de recherches approfondies. |

La Colombie participe aux Jeux olympiques d'été de 1932 qui se déroulent du 30 juillet au 14 août 1932 à Los Angeles aux États-Unis. Il s'agit de sa première participation à des Jeux d'été. La délégation colombienne est représentée par un seul athlète en marathon, Jorge Perry, qui est le porte-drapeau du pays lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux qui ont lieu au sein du Los Angeles Memorial Coliseum. La Colombie fait partie des pays qui ne remportent pas de médaille au cours de cet évènement sportif dont le format est revu, passant à une durée moindre de seize jours. Le seul athlète engagé, Jorge Perry, ne se classe pas dans les dix premiers de sa discipline, abandonnant sur l'épreuve du marathon au dixième kilomètre. Il repart cependant avec la médaille du mérite olympique que lui décerne le comité international olympique. À la suite de cette première participation aux Jeux olympiques, le comité olympique colombien (COC) est créé le , ce qui permet à six athlètes de concourir lors des Jeux olympiques d'été de 1936 à Berlin. | ||

Le parc provincial de Saint-Malo (anglais : St. Malo Provincial Park) est un parc provincial du Manitoba, au Canada, situé à De Salaberry près de la communauté de Saint-Malo. Ce parc de 148 hectares a été créé en 1961 à la suite de la construction d'un barrage sur la rivière aux Rats deux ans plus tôt, dans le but de développer le potentiel récréatif de la région. Il est situé dans une région colonisée à la fin du XIXe siècle par des Canadiens français provenant du Québec et du Massachusetts. Malgré sa petite taille, il comprend des boisés de chênes à gros fruits et de peupliers faux-trembles, ainsi qu'une prairie de barbons de Gérard. Il est administré par la division des Parcs et réserves naturelles du ministère de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques. |

WWF Monday Night Raw du 11 janvier 1993 est le premier épisode de l'émission de catch WWF Monday Night Raw produite par la World Wrestling Federation (WWF) et diffusé en direct sur USA Network. Cette émission qui dure 1 h remplace Prime Time Wrestling et a lieu au Manhattan Center à New York. Elle est la première émission hebdomadaire de catch diffusée en direct. Quatre matchs ont lieu ce soir-là : Koko B. Ware affronte Yokozuna, les Steiner Brothers (Rick et Scott Steiner) se retrouvent opposés aux Executionners (Executionner #1 et Executioner #2). Shawn Michaels défend ensuite sa ceinture de champion intercontinental de la WWF face à Max Moon et enfin Damien Demento se bat face à Undertaker. Bien que jugé plutôt médiocre après la diffusion, cela marque le début de la diffusion d'émission hebdomadaire de ce divertissement avec la meilleure longévité qui approche les 1 200 épisodes. | ||

La croisade des Albigeois (1208-1229) (ou croisade contre les Albigeois) est une croisade proclamée par l’Église catholique contre l’hérésie, principalement le catharisme et dans une faible mesure le valdéisme. Dès le XIIe siècle, les textes de l’époque parlent d’hérésie albigeoise sans que cette région soit plus cathare que ses voisines. Le catharisme était surtout implanté en Languedoc, lequel était dominée par deux familles, la maison de Toulouse et la maison Trencavel. N’ayant pas réussi à s’entendre pour faire front ensemble, le comte Raymond VI de Toulouse fait amende honorable et se croise, tandis que Raimond-Roger Trencavel se prépare à se défendre contre la croisade. Une fois Béziers et Carcassonne prises et le vicomte Trencavel emprisonné, les croisés désignent l’un des leurs, Simon de Montfort, pour poursuivre la lutte (1209). Cette croisade évolue rapidement en guerre de conquête, d’abord pour le compte de Simon de Montfort, puis après la mort de ce dernier (1218) et l’échec de son fils Amaury, pour le bénéfice de la couronne. Cela n’empêche pas la lutte contre le catharisme, d’abord sous la direction des évêques locaux, puis sous celle de l’Inquisition (à partir de 1233). Finalement, les vicomtés de Carcassonne, d’Albi et de Béziers sont réunis au domaine royal en 1226 ; le comté de Toulouse passe à Alphonse de Poitiers, un frère de saint Louis en 1249 et est annexé en 1271. Le Languedoc, qui se trouvait au début du XIIIe siècle dans la sphère d’influence du Royaume d’Aragon est entièrement passé à la fin de ce siècle sous celle du roi de France. À cette époque, le catharisme est éradiqué en Languedoc, et seulement quelques cathares ont pu se réfugier en Lombardie. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Saintes (prononcer [sɛ̃t]) est une commune française du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Par sa population, Saintes est la deuxième ville de la Charente-Maritime, comptant 26 401 habitants en 2007 appelés Saintais. Saintes est au cœur de la deuxième aire urbaine du département, estimée en 2007 à 55 834 habitants. Arrosée par la Charente où la cité se développa primitivement sur la rive gauche du fleuve, elle devient capitale de la province de Saintonge jusque sous l'Ancien Régime avant d'être désignée préfecture du département de la Charente-Inférieure lors de la réorganisation territoriale de 1790. Finalement supplantée par La Rochelle en 1810, elle est reléguée au rang de sous-préfecture du département mais conserve par compensation son rôle de chef-lieu judiciaire départemental. De plus, la ville voit croître son influence économique dans le dernier tiers du XIXe siècle lorsqu'elle est choisie comme siège du VIIIe arrondissement des chemins de fer de l'État... | ||

La ligne D du RER, ou souvent plus simplement nommée RER D, est une ligne du réseau express régional d'Île-de-France qui dessert une grande partie de la région Île-de-France selon un axe nord-sud. Elle relie au nord Orry-la-Ville (branche D1) et Creil (branche D3) et au sud Melun (branche D2) et Malesherbes (branche D4), en passant par le cœur de Paris. Ouverte par étapes de 1987 à 1996, elle est à la fois la seconde ligne de RER par sa longueur avec 160 km et la ligne SNCF d'Île-de-France la plus fréquentée avec jusqu'à 550 000 voyageurs et 440 trains un jour ouvrable. La quasi totalité de la ligne se situe en Île-de-France, donc sous le ressort du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) mais les extrémités des branches d'Orry-la-Ville et Creil au nord et de Malesherbes au sud se situent en dehors de la région, dans l'Oise, en Picardie, pour les gares situées au-delà de Survilliers - Fosses, et dans le Loiret, région Centre, pour Malesherbes. Les gares concernées sont donc aussi hors « zone Carte orange ». Elle ne possède en revanche que trois arrêts dans Paris intra-muros, gare de Lyon, Châtelet - Les Halles et gare du Nord, ce tronçon étant le plus chargé de la ligne. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

The Big Lebowski, également connu sous le titre Erreur sur la personne au Québec, est un film américain, sorti en 1998, réalisé par Joel Coen et écrit en collaboration avec son frère Ethan. Dans cette comédie pastichant le film noir, Jeff Bridges incarne le personnage de Jeffrey Lebowski, un fainéant sans emploi et grand amateur de bowling qui préfère se faire appeler « le Duc » (The Dude en version originale). À la suite d'une confusion d'identité, le Duc fait la connaissance d'un millionnaire également appelé Jeffrey Lebowski et, lorsque la jeune épouse du millionnaire est enlevée, celui-ci fait appel au Duc pour apporter la rançon demandée par ses ravisseurs. Mais les choses commencent à aller de travers quand Walter Sobchak, le meilleur ami du Duc (interprété par John Goodman), projette de garder la rançon pour eux. Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid et John Turturro complètent la distribution du film, dont l'histoire est narrée par un cow-boy interprété par Sam Elliott. L'intrigue du film s'inspire de celle du roman Le Grand Sommeil, de Raymond Chandler. The Big Lebowski fut un échec commercial lors de sa sortie au cinéma et reçut tout d'abord des critiques mitigées mais, avec le temps, celles-ci sont devenues plus positives et le film a acquis le statut de film culte, connaissant une brillante carrière en vidéo, grâce à ses personnages atypiques, ses séquences de rêves surréalistes, ses dialogues décapants et sa bande originale très éclectique.

| ||

Une chambre en ville est un film musical dramatique français de Jacques Demy, sorti en 1982. Sur fond de grèves et de conflits sociaux, à Nantes, François, un ouvrier en lutte, et Edith, une fille d'aristocrate, mal mariée à un bourgeois, s'aiment éperdument sous l'œil désabusé et impuissant de la veuve d'un colonel, mère d'Edith, chez qui François a pris la chambre en ville du titre. Salué par la critique, mais boudé par le public à sa sortie, Une chambre en ville, entièrement chanté comme le sont Les Parapluies de Cherbourg, est beaucoup plus sombre que la plupart des films de Demy. Il exprime sa part d'ombre et permet de reconsidérer l'œuvre du réalisateur sous une autre perspective. |

Le phénakistiscope (mot formé du grec phenax -akos, « trompeur », et skopein, « examiner ») est un jouet optique donnant l'illusion du mouvement fondé sur la persistance rétinienne. Il a été inventé par le Belge, Joseph Plateau en 1832. Le phénakistiscope comporte un disque en carton, percé de dix à douze fentes, sur lequel un mouvement est décomposé en une séquence d'images fixes, et un manche permettant son maintien pendant sa rotation. Pour percevoir le mouvement, le spectateur se place en face d'un miroir et positionne ses yeux au niveau des fentes du disque, du côté opposé aux dessins. Il fait ensuite tourner le carton. Les fentes servent d'obturateur en ne laissant apparaître l'image reflétée dans le miroir qu'un très court instant. L'œil ne voit donc que des images fixées par la persistance rétinienne, les unes après les autres, ce qui reconstitue le mouvement lorsque le disque tourne à une vitesse suffisante. | ||

Call Me by Your Name ou Appelle-moi par ton nom au Canada francophone est un film dramatico-romantique réalisé par Luca Guadagnino, sorti en 2017. Le scénario, de James Ivory, est adapté du roman américain du même titre d'André Aciman (publié en français en 2008 sous le titre Plus tard ou jamais). Ultime volet de la « Trilogie du Désir » de Luca Guadagnino, après Amore (2009) et A Bigger Splash (2015), l'action de Call Me by Your Name se déroule en 1983, en Italie du Nord où Elio, jeune Italo-Américain de 17 ans (interprété par Timothée Chalamet), et Oliver (interprété par Armie Hammer), un étudiant américain de 24 ans venu assister dans ses recherches le père d'Elio, vivent une histoire d'amour le temps d'un été. Michael Stuhlbarg, Amira Casar et Esther Garrel interprètent les personnages secondaires. À sa sortie, Call Me by Your Name rencontre un grand succès auprès de la critique et du public. Le film obtient de nombreuses distinctions, dont trois nominations aux Golden Globes, quatre nominations aux BAFTA et aux Oscars. James Ivory, quant à lui, remporte l'Oscar 2018 du meilleur scénario adapté. Luca Guadagnino souhaite en réaliser une ou plusieurs suites, envisageant une série de films qui conteraient l'évolution des deux personnages dans le temps en reprenant les mêmes acteurs, à l'exemple du personnage d'Antoine Doinel de François Truffaut. |

Phyllobates aurotaenia est une espèce d'amphibiens de la famille des Dendrobatidae, endémique de la côte pacifique de la Colombie. Les indiens Noanamá et Emberá la nomment kokoï, elle est appelée « Phyllobate à bande dorée » en français. Il existe deux formes de Phyllobates aurotaenia, l'une des deux étant probablement due à une hybridation ou à un cline avec Phyllobates bicolor. Considérée avec Phyllobates bicolor comme la deuxième grenouille au monde par sa toxicité (Phyllobates terribilis étant la plus toxique), Phyllobates aurotaenia a été étudiée et décrite pour la première fois en 1913 par le zoologiste George Albert Boulenger. Cet anoure, qui peut atteindre jusqu'à 35 mm, se rencontre dans les forêts tropicales humides des départements du Chocó et de Valle del Cauca, à une altitude comprise entre 90 et 1 000 m. Bien que de petite taille, les spécimens sauvages, stockant de la batrachotoxine, alcaloïde stéroïdien, dans les glandes de leur peau, sont mortellement toxiques. Le nombre de Phyllobates aurotaenia et leur aire de répartition ne cessent de diminuer, notamment à cause de l'impact des activités de l'Homme sur son habitat naturel. L'Union internationale pour la conservation de la nature la considère ainsi comme une « espèce quasi menacée » (NT). Phyllobates aurotaenia est notamment connue pour l'utilisation qu'en font certains peuples amérindiens de Colombie, pour la chasse. L'industrie pharmaceutique mène aussi des études sur les puissants alcaloïdes stéroïdiens qu'elle sécrète. | ||

Le col Rogers (anglais : Rogers Pass) est un col de montagne et un lieu historique national canadien de la Colombie-Britannique situé au centre du parc national des Glaciers. Ce col de la chaîne Selkirk, découvert en 1882 par Albert Bowman Rogers, a marqué un jalon important dans la construction du premier chemin de fer transcontinental du Canada. Il a été utilisé entre 1885 et 1917 par le chemin de fer du Canadien Pacifique, mais son franchissement a été remplacé par le tunnel Connaught à la suite des nombreuses avalanches que subissait le col. La route Transcanadienne a été inaugurée par le Premier ministre John Diefenbaker en 1962 à partir de ce col. Le col possède un musée consacré à son histoire et une aire de service. Le lieu historique administré par Parcs Canada est visité par plus de 430 000 visiteurs par an. |

Uni Coopération financière est la marque de commerce des Caisses populaires acadiennes, un regroupement de caisses populaires néo-brunswickoises (Canada), présent principalement en région acadienne et dont le siège social est situé à Caraquet. Le mouvement est fondé le suite à la séparation de la New Brunswick Credit Union League en deux groupes distincts, qui elle-même découle de la popularité du mouvement d’Antigonish, initié en Nouvelle-Écosse en 1930. Le succès du mouvement s’expliquerait par la situation économique catastrophique durant la Grande Dépression, la situation minoritaire des Acadiens et l’implication de ses promoteurs, notamment Livain Chiasson, ainsi que Martin J. Légère, son premier président. Quoi qu’il en soit, la croissance soutenue du mouvement, qui a su s’adapter à l’évolution du marché et des technologies, en fait, désormais, la principale institution financière et l’un des principaux employeurs du Nouveau-Brunswick, tout en permettant à la population de s’impliquer dans le développement de son économie. Son président actuel est Camille Thériault… | ||

Ascain est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et frontalière avec l’Espagne au sommet de la Rhune, ultime sommet pyrénéen occidental situé à six kilomètres de la côte atlantique. Elle s’est développée sur la Nivelle, court fleuve qui naît en Espagne et qui draine une partie du Pays basque intérieur. De son histoire ancienne nous sont parvenus des vestiges funéraires, laissés par des bergers de la Protohistoire sur les pentes de la Rhune. Le XVIIe siècle fut une période difficile pour la localité, qui eut à souffrir de l'acharnement fanatique du conseiller de Lancre, de l'occupation espagnole liée à la guerre de Trente Ans et enfin d'une guerre civile locale menée par de Chourio, natif de la commune. La Terreur entraîna la déportation d'une partie du village, alors que la guerre de succession d'Espagne vit des combats meurtriers se dérouler sur les reliefs entourant Ascain. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le village se distingua par sa participation active à l'évasion de clandestins vers l'Espagne. Localité agricole de 4 000 habitants qui revendique sa proximité avec la nature, Ascain voit son bassin d'emploi se développer principalement grâce au tourisme et aux activités de services. Elle a su conserver une activité d'extraction et de façonnage de pierres, qui a fait sa renommée auprès de nombreuses villes françaises. Ascain doit également sa célébrité aux personnalités qui en sont issues ou qui l'ont appréciée. L'écrivain Pierre Loti s'y est installé pour écrire son roman Ramuntcho, faisant le lien entre la littérature et l'autre communauté forte du village constituée autour de la pelote basque. De même Jacques Chaban-Delmas s'était attaché à la localité, où il repose désormais. |

Le site Natura 2000 de la vallée de l’Antenne est une zone spéciale de conservation située en Charente-Maritime et en Charente, dans la vallée de l’Antenne, affluent de rive droite de la Charente. Il couvre l’ensemble de la rivière et la majeure partie de ses affluents, dont le Briou. Il a été proposé en mars 1999 pour 1 173 ha et validé le 12 février 2004 pour 1 208 ha. La vallée a été intégrée comme site Natura 2000 car elle abrite sept habitats naturels d’intérêt communautaire et que sont présentes dix-neuf espèces d’intérêt communautaire dont certaines sont jugées prioritaires : le vison d’Europe, des chauves-souris (chiroptères), et un insecte, la rosalie des Alpes. | ||

|

Laurent Pokou, de son nom complet Laurent N'Dri Pokou, est un joueur et un entraîneur ivoirien de football, né le à Abidjan, dans la commune de Treichville, et mort le dans la même ville. Il évolue au poste d'attaquant du milieu des années 1960 au tout début des années 1980, avant d'exercer comme entraîneur jusqu'en 1988. Il se fait connaître nationalement alors qu'il joue avec l'USFRAN Bouaké puis l'ASEC Abidjan, club avec lequel il obtient la plupart des titres figurant à son palmarès. Avant-centre titulaire de l'équipe de Côte d'Ivoire, il obtient une reconnaissance internationale en obtenant le titre de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations en 1968 et 1970. Son record de quatorze buts, marqués lors de ces deux éditions de la compétition, n'est battu qu'en 2008, par Samuel Eto'o. Également retenu par les autorités ivoiriennes, il est longtemps réticent à quitter la Côte d'Ivoire pour devenir footballeur professionnel. Il est cependant encouragé à le faire par Pelé, et finit par rejoindre la France fin décembre 1973, via le Stade rennais, puis l'AS Nancy-Lorraine en 1977, où il côtoie Michel Platini. S'il marque les esprits durant son passage à Rennes, son parcours est toutefois ponctué de nombreuses blessures et par son échec sous le maillot nancéien. Vu par les médias et par ses pairs comme un joueur spectaculaire, rapide, dribbleur, et un buteur efficace, il monte par deux fois sur le podium du Ballon d'or africain, en 1970 et 1973. Parfois comparé à son contemporain Salif Keïta, et à son successeur en équipe de Côte d'Ivoire Didier Drogba, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football ivoirien et africain. | ||

Un Helhest ou Helhestr (« cheval des enfers » ou « cheval de la déesse des enfers ») est, dans le folklore du Danemark et du Schleswig, un cheval à trois jambes associé au royaume des morts, Hel, ainsi qu'à la déesse scandinave de ce royaume, qui porte également le nom de Hel. Ce cheval, mentionné par Jacob Grimm dans son étude de la mythologie teutonne, l'est ensuite durant tout le XIXe siècle où, selon la croyance populaire, le Helhest, cheval fantôme monté par la Mort, annonçait la maladie, les accidents et surtout les décès. Il pouvait aussi s'agir du fantôme d'un cheval enterré vivant sous les cimetières suivant une ancienne tradition, afin qu'il revienne guider les morts comme psychopompe. La légende veut que toute personne qui voit le Helhest soit sur le point de « fermer les yeux et de s'en aller », c'est-à-dire de mourir. La vision du cheval ou le simple fait d'entendre ses pas s'avèrent mortels, le son des pas du Helhest sur ses trois jambes étant clairement identifiable. |

L'équipe cycliste Tinkoff est une formation russe de cyclisme professionnel sur route participant au World Tour. Elle courait sous une licence danoise de ses débuts jusqu'en 2013 inclus. L'équipe est dirigée par l'ancien vainqueur du Tour de France Bjarne Riis et est gérée par l'entreprise Tinkoff Sport qui fait suite au rachat de la structure initiale Riis Cycling par Oleg Tinkov en fin d'année 2013. Le sponsor principal, Tinkoff à partir de 2014, succède dans ce rôle à la banque danoise devenue sponsor secondaire Saxo Bank, qui a elle-même succédé à CSC, une entreprise américaine de services en technologie de l'information de 92 000 salariés. Fondée au début de la saison 1998 sous le nom de Team Home-Jack & Jones, l'équipe était engagée en seconde division professionnelle. Elle concourt en première division (devenu le Pro Tour) depuis l'année 2000. Depuis cette date, sous le nom de ses sponsors successifs, Team Memory Card-Jack & Jones puis CSC-World Online, CSC-Tiscali, Team CSC, Team CSC Saxo Bank, Team Saxo Bank, Team Saxo Bank-Sungard avant de redevenir Team Saxo Bank en 2012. L'équipe trouve un nouveau co-sponsor et prend le nom de Team Saxo Bank-Tinkoff Bank à partir du Tour de France 2012. Depuis la saison 2013, elle devient Saxo-Tinkoff, puis Tinkoff-Saxo pour la saison 2014. L'équipe participe notamment à chaque édition du Tour de France. Elle a remporté des étapes sur chacun des trois grands tours, ainsi que le classement général de quatre d'entre eux, le Tour d'Italie, en 2006, grâce à Ivan Basso, le Tour de France en 2008 grâce à Carlos Sastre et 2010 avec Andy Schleck ainsi que le Tour d'Espagne, en 2012, grâce à Alberto Contador. L'équipe a également remporté de nombreuses classiques, dont Milan-San Remo, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. En , Kim Andersen annonce son intention de créer une équipe luxembourgeoise (Luxembourg Pro Cycling Project devenu Leopard-Trek). Fränk et Andy Schleck, Jakob Fuglsang, Jens Voigt, Stuart O'Grady entre autres quittent l'équipe avec lui. Pour remplacer ces coureurs, Bjarne Riis recrute Alberto Contador, ainsi que ses lieutenants Daniel Navarro, Benjamín Noval et Jesus Hernandez. L'Espagnol Alberto Contador, le Slovaque Peter Sagan et le Polonais Rafał Majka sont les principaux coureurs en 2016 de la formation qui a terminé les saisons 2005, 2006 et 2007 à la première place du classement UCI ProTour et 2010 du Classement mondial UCI. | ||

Jean-Claude Gallotta, né en 1950 à Grenoble, est un danseur et chorégraphe français. Après un séjour à New York de 1976 à 1978, où il étudie auprès de Merce Cunningham, il fonde en 1979 avec Mathilde Altaraz, son assistante et compagne, le groupe Émile-Dubois avec lequel il va réaliser dès lors ses plus importantes chorégraphies. Parmi celles-ci peuvent être cités Ulysse (revisité à quatre reprises), Mammame, Docteur Labus, ou plus récemment Trois Générations. En 1995, Ulysse rentre au répertoire du corps de Ballet de l'Opéra de Paris qui lui commande par ailleurs en 2001 un ballet intitulé Nosferatu donné à l'Opéra Bastille. Directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, intégré à la MC2, il est considéré depuis le début des années 1980 comme l'un des plus importants représentants de la nouvelle danse française dont il a largement participé à l'essor et à la reconnaissance publique et institutionnelle.

|

Le gorgosaure, Gorgosaurus (ce qui signifie étymologiquement « lézard féroce »), est un genre fossile de dinosaures théropodes tyrannosauridés de la sous-famille des Albertosaurinae. Il vivait dans l'ouest de l'Amérique du Nord vers la fin du Crétacé supérieur, au Campanien, il y a entre 76,5 et 75 Ma avant notre ère. Ses restes fossiles ont été trouvés dans la province canadienne de l'Alberta et aussi dans l'État américain du Montana. Les paléontologues ne reconnaissent que l'espèce type, Gorgosaurus libratus, bien que d'autres espèces aient été classées à tort dans ce genre. Comme les tyrannosauridés les plus connus, Gorgosaurus était un prédateur bipède pesant un peu plus de deux tonnes à l'âge adulte, avec des dizaines de grandes dents pointues, aux membres antérieurs relativement petits se terminant par deux doigts. Gorgosaurus était très étroitement lié à Albertosaurus et plus lointainement au plus grand tyrannosaure. Gorgosaurus et Albertosaurus sont extrêmement semblables, ne se distinguant que par des différences subtiles dans les dents et les os du crâne. Certains paléontologues considèrent G. libratus comme une espèce d’Albertosaurus ; cela ferait de Gorgosaurus un synonyme junior de ce genre. Gorgosaurus a vécu dans un environnement de plaines luxuriantes le long du bord d'une mer intérieure. Prédateur, il était au sommet de la chaîne alimentaire, et s'attaquait aux abondants cératopsidés et hadrosauridés. Dans certaines régions, Gorgosaurus coexistait avec un autre tyrannosauridé, Daspletosaurus. Ces animaux étaient à peu près de la même taille, mais il existe des preuves de différenciation de niche entre les deux. Gorgosaurus est le mieux représenté des tyrannosauridés par le nombre de fossiles puisqu'il est connu par des dizaines de spécimens. Ces restes abondants ont permis aux scientifiques d'étudier l'histoire de sa vie et d'autres aspects de sa biologie. | ||

|

La Boîte à musique est le 10e long-métrage d’animation et le 8e « Classique d’animation » des studios Disney. Sorti en 1946, ce film est une compilation de dix courts métrages musicaux, chantés par des artistes de l’époque. C’est la troisième compilation de courts métrages d’animation produite par le studio durant les années 1940, après Saludos Amigos en 1942 et Les Trois Caballeros en 1944. Alors que les deux compilations précédents sont des mélanges d’animation et de prise de vue réelles basés sur le thème du voyage en Amérique du Sud, La Boîte à Musique reprend le principe de Fantasia (1940) : une exploration musicale et graphique à travers des séquences réalisées uniquement en animation. Cependant, à la différence de Fantasia, les compositions musicales sont plus variées, comprenant, outre de la musique classique, de la musique populaire avec notamment du jazz et du swing. Par ailleurs, les séquences mettent en scène des histoires plus fortement liées à la culture américaine que Fantasia, exception faite du conte russe Pierre et le Loup. L’accueil du film est assez mitigé. Cette troisième compilation renforce la dissociation entre les premiers longs métrages, considérés par beaucoup comme des chefs-d’œuvre, et une période artistiquement moins glorieuse pour le studio, qui s’achèvera avec la sortie, en 1950, de Cendrillon. |

La crise du , ou plus simplement le Seize Mai, est une crise politique et institutionnelle survenue en France pendant la Troisième République. Elle oppose le président de la République, le maréchal de Mac Mahon, un monarchiste convaincu, à la majorité républicaine issue des élections législatives de 1876. Les événements se déroulent dans un contexte politique agité. À la Chambre des députés, les républicains menés par Léon Gambetta, qui cherchent à rompre avec l'esprit orléaniste qui imprègne encore le régime, veulent imposer leurs exigences et combattent avec acharnement l'ultramontanisme. Le maréchal de Mac Mahon, qui reproche au gouvernement Jules Simon son manque de fermeté, renvoie ce dernier le . Dès lors, c'est l'escalade : les députés de gauche se réunissent pour signer le manifeste des 363 qui condamne l'attitude du président, lequel nomme le duc Albert de Broglie comme chef d'un gouvernement qui marque le retour de l'ordre moral. Mac Mahon dissout la Chambre le mais les élections législatives qui suivent au mois d'octobre confirment la majorité républicaine. Dans un premier temps, le président Mac Mahon refuse de céder et des rumeurs de coup d'État se répandent, mais il finit par se soumettre et reconnaît sa défaite politique le en rappelant le républicain Jules Dufaure à la présidence du Conseil. La portée de cette crise politique est immense car elle oriente définitivement la pratique politique des institutions, en mettant de côté l'interprétation conservatrice des lois constitutionnelles de 1875 — un gouvernement responsable à la fois devant le chef de l'État et le parlement, ce qui revient à reconnaître au président un rôle actif dans la gestion du pays —, au profit d'une interprétation strictement républicaine de la Constitution où le gouvernement ne dépend que du parlement, qui l'investit et le révoque. Le renoncement du chef de l'État à ses prérogatives constitutionnelles place dès lors le pouvoir exécutif sous la domination du pouvoir législatif, cependant que la pratique du droit de dissolution, pourtant inscrit dans la Constitution, disparait. Par ailleurs, la crise du marque la transition entre deux époques de la démocratie française et renforce l'enracinement dans les esprits d'un régime républicain encore naissant, ruinant les espoirs des divers courants monarchistes — bonapartistes, orléanistes et légitimistes — de voir s'établir une nouvelle restauration. Événement assez peu étudié par l'historiographie, le Seize Mai laisse quelques traces dans la culture populaire et marque une date importante pour les républicains qui s'y réfèrent régulièrement lors de leurs combats politiques. C'est aussi dans le contexte de cette crise que Victor Hugo publie son Histoire d'un crime. | ||

John Maynard Keynes ( - ) — le nom viendrait de Cahagnes en Normandie — est un économiste britannique de notoriété mondiale, reconnu comme le fondateur de la macroéconomie moderne, pour lequel les marchés ne s'équilibrent pas automatiquement ce qui justifie le recours à des politiques économiques conjoncturelles. Le keynésianisme, la nouvelle économie keynésienne, le néokeynésianisme ou le post-keynésianisme plus interventionniste sont des concepts et des courants de pensée issus de l'œuvre de Keynes. Considéré comme l'un des plus importants théoriciens de l'économie du XXe siècle, Keynes, en tant que conseiller officiel ou officieux de nombreux hommes politiques, fut l'un des acteurs principaux des accords de Bretton Woods. Il a aussi été un auteur à succès avec l'écriture d'un livre sur le traité de Versailles intitulé Les Conséquences économiques de la paix publié en 1919 et la rédaction d'articles pour les journaux. Sa première somme théorique fut le Traité sur la monnaie, mais son œuvre majeure est sans conteste la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936), qui permit de combler un manque en fournissant notamment aux nouveaux libéraux anglais une théorie économique adaptée, apte à remettre en cause la loi de Say, à souligner les limites du laissez-faire depuis la fin XIXe siècle, et à dégager les outils conceptuels nécessaires à la mise en place de politiques économiques alternatives. Ses travaux ont ainsi été utilisés après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la mise en place de l'État-providence. Selon Kenneth R. Hoover, Keynes aurait eu à son époque une position « centriste » entre d'une part Friedrich Hayek et d'autre part Harold Laski, un des inspirateurs de l'aile gauche du parti travailliste. La pensée de Keynes, notamment le courant keynésien dit de la synthèse néoclassique longtemps dominant aux États-Unis, a perdu une large part de son influence à partir du début des années 1980 avec la montée en puissance du monétarisme et de la nouvelle économie classique. Cependant, la crise économique de 2008-2009 a semblé marquer un regain d'intérêt pour la pensée de Keynes tant dans la version plutôt sociale libérale de la nouvelle économie keynésienne que dans des versions plus hétérodoxes, telles que le post-keynésianisme ou, en France, l'économie des conventions. |

Eilean Donan est une petite île du Royaume-Uni située en Écosse, dans le Council Area de Highland. Elle est reliée à l'île de Grande-Bretagne par un pont en pierre qui conduit à un château fort occupant une bonne partie de l'île. Cet édifice, construit et remanié à de nombreuses reprises à partir du début du XIIIe siècle, est abandonné à l'état de ruine en 1719 à la suite d'une bataille qui l'endommage fortement. Racheté par le clan MacRae, il est reconstruit entre 1912 et 1932 en préservant le style architectural. Depuis, il accueille de nombreux visiteurs qui le considèrent comme le château le plus romantique d'Écosse. Il fait aussi partie des châteaux les plus photographiés d'Écosse et il a également servi de décor pour de nombreux films. | ||

Un document numérique est une forme de représentation de l'information consultable à l'écran d'un appareil électronique. L’affichage de ce type de document peut être apparenté soit au « document » même, ou soit à l’interface logicielle. Suivant l'intervention d'applications informatiques dans une partie de son contenu (bases de données, POO), les changements dans l'organisation logique de ses données peuvent être apportés. À l'inverse du document sur papier, qu'il soit manuscrit ou imprimé, le document numérique permet de séparer la présentation (les techniques de mise en page) de l'information (composition de texte, données). Des multimédias (image fixe ou animée, vidéo, son) peuvent être insérés à l’intérieur du document numérique. Sa technique de production et de communication se résume en quatre grandes familles de logiciels: les outils de traitement de texte, les tableurs, les logiciels de courriel, les logiciels de gestion documentaire. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’université du Littoral-Côte-d'Opale (ULCO) est une université française située dans la région des Hauts-de-France en France. Elle est implantée dans quatre villes du littoral de cette région, à Boulogne-sur-Mer, Calais, Saint-Omer et Dunkerque, et dispose dans cette dernière ville de son implantation principale. C’est l’une des six universités de l’académie de Lille. Créé en 1991 dans le cadre des universités nouvelles à partir d’implantations universitaires plus anciennes, ouvertes à partir de 1963, l’établissement intègre le PRES Université Lille-Nord-de-France lors de sa création en 2009, et passe aux compétences élargies l’année suivante. L’établissement dispense des formations dans les domaines des Arts-Lettres-Langues, du Droit-Économie-Gestion, des Sciences Humaines et Sociales, du sport, et des Sciences et Technologie à près de 10 000 étudiants, majoritairement inscrits en premier cycle. Ses activités de recherches sont structurées autour de trois pôles, « environnement, milieux littoraux, développement durable », « mathématiques et sciences pour l’ingénieur » et « langues, littérature, histoire et culture », et sont organisées en douze laboratoires. | ||

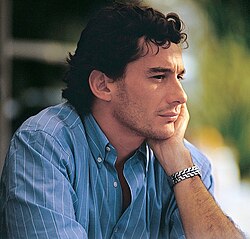

Thoutmôsis Ier ou Djéhoutymosé Ier est le troisième pharaon de la XVIIIe dynastie durant le Nouvel Empire. Il prend le pouvoir à la mort d’Amenhotep Ier, avec qui il ne semble pas avoir de liens familiaux directs. D’après Manéthon, Thoutmôsis Ier règne douze ans et neuf mois. On situe son règne aux alentours de -1504 à -1492. Sans doute d'un âge au moins égal à celui de son prédécesseur, Thoutmôsis Ier est déjà père lorsqu'il monte sur le trône. Durant son règne, il fait de grandes campagnes au Levant (jusqu'à l'Euphrate) et en Nubie, repoussant les frontières de l’Égypte plus loin que jamais auparavant. Il construit de nombreux temples en Égypte et fait vraisemblablement creuser, pour lui-même, le premier tombeau de pharaon attesté dans la vallée des rois et établit son temple funéraire à Deir el-Bahari à l'emplacement où sa fille, Hatchepsout construira le sien. Cette dernière est mariée à son fils et successeur Thoutmôsis II. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

La tension transitoire de rétablissement (TTR) est la surtension qui apparait aux bornes d’un appareillage électrique après avoir interrompu un courant alternatif. L’amplitude et la puissance de cette surtension dépendent de divers facteurs : type du réseau, type de charge, synchronisation de la coupure. C’est un paramètre qui influe fortement sur la réussite d’une coupure de courant dans un réseau électrique à haute tension. Il est étudié et normalisé pour le développement des disjoncteurs et des interrupteurs à haute tension, ainsi que pour leur utilisation. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||