Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

|

L'École nationale de l'aviation civile, ou ÉNAC, est une grande école française fondée le qui a pour mission d'assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et principaux acteurs de l'aviation civile. Elle a le statut d'établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, elle est membre de la conférence des grandes écoles, membre associé de l'université de Toulouse, membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley, du groupement des écoles d'aéronautique et l'un des cinq membres fondateurs de France Aérotech. L'ÉNAC assure plusieurs formations orientées vers le domaine de l'aéronautique civile, et en particulier vers les activités du transport aérien : compagnies aériennes, aéroports, équipementiers, construction aéronautique et spatiale, administrations et organismes français et internationaux de l'aviation civile. L'école propose environ vingt-cinq programmes de formation différents, incluant des formations d'ingénieurs, de contrôleurs aériens, de pilotes de ligne, de gestionnaires, de techniciens supérieurs et d'instructeurs avions. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

La culture de la Tunisie forme une synthèse des différentes cultures punique, romaine, juive, chrétienne, arabe, musulmane, turque et française, qu'elle a intégrées à des degrés divers, ainsi que l'influence des dynasties successives qui ont régné sur le pays. La Tunisie a en effet été un carrefour de civilisations et sa culture, héritage de quelque 3 000 ans d'histoire, témoigne d'un pays qui, par sa position géographique en plein bassin méditerranéen, a été au cœur du mouvement d'expansion des grandes civilisations du Mare nostrum et des principales religions monothéistes. L'histoire de la Tunisie révèle ce passé où les cultures méditerranéennes se sont succédé. Après l'époque de la Carthage punique, l'Empire romain laisse son empreinte à travers le territoire par des monuments tels que l'amphithéâtre d'El Jem ou le site archéologique de Carthage, classé comme sept autres sites au patrimoine mondial de l'Unesco. Après plusieurs siècles de développement du christianisme avec l'Église d'Afrique, la conquête arabe transforme le pays et fait de Kairouan un centre intellectuel renommé. La conquête turque au XVIe siècle, qui éloigne le centre de gravité du pouvoir à Istanbul, permet progressivement aux représentants locaux du sultan d'acquérir leur indépendance, qui sera conservée jusqu'à l'instauration du protectorat français, qui participe par ailleurs à la modernisation du territoire. Les moteurs de la culture tunisienne actuelle sont très divers et marqués par cet héritage métissé : les musées comme celui du Bardo, l'architecture de villes comme Sidi Bou Saïd ou des médinas de Tunis et Sousse, la cuisine intégrant aussi bien la baguette, le fromage et le croissant français que les pâtes italiennes, la musique mêlant influences andalouse et ottomane et l'éducation marquée par une arabisation générale qui se répercute sur la production de la littérature tunisienne. | ||

Beyoncé Giselle Knowles (née le ), le plus souvent appelée Beyoncé (en anglais biˈjɒnseɪ), est une artiste R'n'B et pop, et également actrice et mannequin. Née et élevée à Houston au Texas, elle s’inscrit dans différentes écoles d’art scénique et participe à des concours de chant et de danse pendant son enfance. Beyoncé Knowles devient célèbre à la fin des années 1990 en tant que leader du groupe féminin de R'n'B Destiny’s Child, l’un des groupes féminins ayant vendu le plus de disques dans le monde. En 2003, pendant la pause de Destiny’s Child, Beyoncé sort son premier album solo Dangerously in Love, qui contient les singles populaires Crazy in Love et Baby Boy. Le disque devient l’un des albums à succès de l’année et obtient également le record de cinq Grammy Awards. Après la dissolution du groupe en 2005, Beyoncé sort son second album studio, B’Day, en 2006. Il débute numéro un dans les classements Billboard et inclut les succès Déjà Vu, Irreplaceable et Beautiful Liar. Son troisième album solo I Am… Sasha Fierce, sorti en , inclut l’hymne Single Ladies (Put a Ring on It). L’album et ses singles gagnent six Grammy Awards, battant le record du nombre de Grammy Awards remportés par une artiste féminine dans une seule cérémonie. Beyoncé est l’une des artistes les plus honorées par les Grammys Awards avec seize récompenses dont treize en tant qu’artiste solo et trois en tant que membre des Destiny’s Child…

|

Vatnahverfi, actuellement connue sous les noms de Tasikuluulik ou Qeqertaasaq en langue groenlandaise, est une ancienne colonie viking située dans l'Établissement de l'Est. Le nom de Vatnahverfi peut être approximativement traduit par « District des lacs ». Le territoire de Vatnahverfi se découpe sous la forme d'une péninsule recouvrant une superficie supérieure à 500 km2 dont le centre est distant d'environ 150 km de l'extrémité sud du Groenland et de 500 km du fjord de Nuuk. Quelques traces matérielles montrent que Vatnahverfi aurait été occupé par des peuples de la culture de Dorset. Durant la période viking, la colonie aurait probablement été un établissement disposant de terres pastorales et de fermes « riches et productives ». Les Vikings s'installent à Vatnahverfi vers la fin du Xe siècle et y pratiquent l'agriculture pendant près de 500 ans avant qu'ils ne disparaissent du district et de l'ensemble du Groenland, probablement au début du troisième quart du XVe siècle, vers l'an 1450, selon les sources écrites issues du Grœnlendinga saga — néanmoins les datations au carbone 14 effectuées sur des ruines groenlandaises mettent en évidence que l'île n'a été abandonnée par le peuple nordique qu'à la fin du XVe siècle, soit cinquante ans après la date indiquée par cette source littéraire norroise. L'ancien district de Vatnahverfi est également mentionné dans le Landnámabók (« Le Livre de la colonisation ») et la Saga d'Erik le Rouge. Bien que plusieurs hypothèses concernant la disparition des Vikings aient été suggérées, celle-ci reste inexpliquée. Elle est suivie de l'occupation du territoire par les peuples thuléens. Plusieurs expéditions sont menées au cours du XVIIIe siècle et la première campagne de fouilles est opérée durant la première moitié du XIXe siècle. Pendant la première moitié des années 2010, un total de 124 sites archéologiques, prospectés, excavés, fouillés et comprenant chacun plusieurs vestiges de bâtiments, ont été inventoriés sur ce territoire. Les ruines mises au jour sont essentiellement des structures d'époque viking — shielings, église et cairns —, quelques vestiges d'époque thuléenne (sépulture et tente) ayant été également retrouvés. Les vestiges ont livré un mobilier essentiellement composé d'objets runiques, de vaissellerie, de pièces utilisées pour le tissage ainsi que de pièces employées pour les transports terrestres et maritimes. De nombreux écofacts (fauniques et palynologiques) ont été recueillis sur le territoire de Vatnahverfi, les restes végétaux ayant permis de dater les phases successives de trois sites archéologiques. En 2017, une partie des terres de Vatnahverfi (environ 75,5 km2) sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce territoire est l'une des cinq composantes du bien patrimonial intitulé « Kujataa au Groenland : agriculture nordique et inuite en bordure de la calotte glaciaire ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

Le col de Bussang est l'un des cols les plus fréquentés du massif des Vosges, en France. Situé dans la région Grand Est à 727 m d'altitude, il relie la Lorraine et l'Alsace par la route nationale 66 (également route européenne 512). Les deux communes de ce col dans un socle sédimentaire friable et cassant sont Bussang du côté lorrain et Urbès du côté alsacien. Le passage des crêtes à hauteur de Bussang fait partie des principaux cols historiques qui traversent les Vosges depuis l’Antiquité aux côtés du col du Bonhomme, du col du Donon et du col de Saverne. L’importance du trafic de véhicules au col de Bussang n'a cessé d’augmenter depuis les derniers siècles du Moyen Âge avec l’intensification des relations routières et commerciales entre les Flandres et l’Italie. Le passage du massif vosgien au sud s’intègre de ce fait dans un réseau routier axé sur une Europe dite lotharingienne, mais n’a nullement l’exclusivité de la jonction Flandres-Italie. Pour éviter l’ascension des cols des Vosges méridionales, d’autres routes commerciales passent en effet par la plaine alsacienne ou bien par les cols comtois. Les activités forestières et minières florissantes du XVe au XVIIe siècle dans la vallée de la haute Moselle au pied du ballon d'Alsace ont renforcé la circulation plus locale au niveau du col de Bussang autour duquel se concentrent les sites de matières premières et les manufactures de transformation. Les activités industrielles et agropastorales de haute Moselle ont en outre favorisé l’immigration de main-d’œuvre qualifiée en provenance de pays germanophones du côté roman du col comme les mineurs, les marcaires suisses, alsaciens ou allemands ou encore les charbonniers de Suède, du Tyrol et de Forêt-Noire dans la partie montagneuse située entre le col du Bussang et le col des Charbonniers. Le Trésor des Chartes de Lorraine de Defourny ne s’exprime pas en termes de cols mais davantage de « passages » ou « pertuis » dans le bailliage de Vôge. Situé à la croisée de la sphère culturelle romane d’une part et du monde germanique d’autre part, le col de Bussang demeure une frontière ancestrale entre diverses entités : États souverains, temporels de principautés abbatiales ou canoniales, archidiocèses ou aires linguistiques. Toutefois, sa vocation de passage l’a toujours emporté sur la fonction de frontière naturelle. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

| ||

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

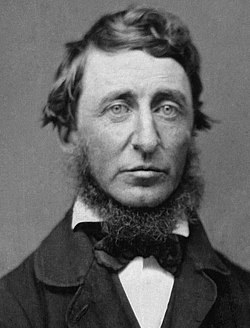

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

La liste des rois du Kent réunit les souverains du royaume anglo-saxon de Kent, depuis ses fondateurs légendaires, les frères Hengist et Horsa, qui auraient vécu au milieu du Ve siècle, jusqu'à son annexion au royaume de Wessex, au début du IXe siècle. Grâce à l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède le Vénérable, cette liste peut être établie avec précision jusqu'à la mort du roi Wihtred, en 725. Après cette date, l'histoire du Kent doit être reconstituée à partir de sources moins précises, comme les chartes et monnaies émises par les rois, dont la succession est par conséquent plus difficile à reconstruire, d'autant que la royauté est à cette époque régulièrement partagée entre deux monarques dont l'un gouverne la moitié orientale du royaume et l'autre, la moitié occidentale. | ||

|

Homer Simpson est le principal personnage fictif de la série animée télévisée Les Simpson et le père de la famille éponyme. Il est apparu pour la première fois à la télévision avec le reste de la famille dans le court métrage Good Night, le 19 avril 1987. Homer a été créé par le dessinateur Matt Groening, qui l'a nommé d'après son père, Homer Groening. Homer est le père de la famille Simpson. Avec sa femme, Marge, ils ont trois enfants : Bart, Lisa et Maggie. Il travaille à la centrale nucléaire de Springfield et incarne le stéréotype américain de la classe ouvrière ; il est vulgaire, en surpoids, incompétent, maladroit, paresseux, ignorant mais est cependant dévoué à sa famille. |

Katsudō Shashin (活動写真), également connu sous le nom de Fragment de Matsumoto, est un film d'animation japonais d'une durée de trois secondes, probablement réalisé entre 1905 et 1912, dont l'auteur est inconnu. Il dépeint un garçon écrivant « 活動写真 » sur un tableau noir avant d'enlever son chapeau et de faire un salut. Les cadres sont imprimés en rouge et noir à l'aide d'un pochoir pour faire des diapositives de lanterne magique et la pellicule est fixée sur une boucle de lecture continue. Découvert dans un projecteur d'une résidence de Kyoto en 2005, il serait le plus ancien travail d'animation réalisé au Japon.

| ||

Le football est un des vingt-deux sports officiels aux Jeux olympiques de 1908. La compétition se déroule par matchs à élimination directe (quarts de finale, demi-finales et finale) du 19 au . Tous les matchs sont joués à Londres au stade olympique, d’une capacité de 66 288 spectateurs, construit spécialement pour les Jeux. Le tournoi est organisé par le Comité olympique britannique (British Olympic Association) ainsi que par la Fédération anglaise de football (The Football Association). Cinquième édition d’une épreuve de football lors de Jeux olympiques, il ne s’agit cependant que de la troisième à être reconnue par le CIO. Cette épreuve, réservée pour la première fois aux équipes nationales, est de ce fait la première à être reconnue par la FIFA. Huit équipes sont initialement inscrites, mais avant même le début du tournoi, la crise bosniaque en réduit le nombre à six, les deux équipes de l’Empire austro-hongrois, la Hongrie et la Bohême, s’étant retirées. Durant la compétition, le Danois Sophus Nielsen inscrit dix buts dans un même match contre la France, la rencontre se terminant sur le score de dix-sept buts à un, la plus lourde défaite de l’équipe nationale française et la plus large victoire de celle du Danemark. La médaille d’or est remportée par la Grande-Bretagne, après une victoire en finale par deux buts à zéro, face aux Danois. Parmi les joueurs sélectionnés, se trouve le célèbre mathématicien danois Harald Bohr. |

Les Sept Samouraïs (七人の侍, Shichinin no samurai) est un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti le . L'histoire se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIe siècle et montre comment un village paysan recrute sept samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. Ce film a largement contribué à la renommée internationale de son réalisateur, bien plus encore que Rashōmon, sorti quatre ans plus tôt. De même, le rôle de Kikuchiyo a amplement participé à la notoriété mondiale de Toshirō Mifune. C'est l'un des films japonais les plus célèbres dans le monde. Même si la version intégrale a longtemps été inconnue en-dehors de son pays d'origine, le film a obtenu un Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1954 puis a connu un grand succès commercial dans le monde, notamment grâce à l'universalité de son histoire et à l'interprétation des acteurs. Il s'agit aussi d'un des films de samouraïs les plus connus et il est parfois considéré comme l'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Il n'a cessé d'exercer une grande influence sur le cinéma mondial et a connu plusieurs adaptations plus ou moins libres, dont le western Les Sept Mercenaires en 1960. | ||

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire particulièrement grave survenu le dans la centrale nucléaire Lénine située sur un affluent du Dniepr à environ 15 km de Tchernobyl (Ukraine) et 110 km de Kiev, près de la frontière avec la Biélorussie. La catastrophe de Tchernobyl résulte de la fusion du cœur d'un réacteur nucléaire (le réacteur n°4), par l'élévation excessive de la température des barres (crayons) constituant le combustible nucléaire. Lorsque la chaleur produite par le réacteur n'a plus été évacuée en quantité suffisante par le système de refroidissement, le combustible nucléaire s'est mis à fondre. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| ||

|

Rage Against the Machine (alias Rage ou RATM) est un groupe mélangeant le rock, le rap et le funk, originaire des États-Unis formé en 1990 par Tom Morello et Zack de La Rocha. Avec l'arrivée en renfort de Tim Commerford et Brad Wilk, le groupe va marquer les années 1990 jusqu'à sa dissolution en 2000. Le groupe se reforme à nouveau en janvier 2007 pour le festival de Coachella soit un an avant les élections présidentielles américaines. Le groupe se caractérise principalement par la rythmique des paroles et ses prises de position politique (contre le racisme, le capitalisme et la mondialisation). Plutôt orienté vers l’extrême gauche, RATM est connu pour ses nombreuses revendications et son appui à différents mouvements de revendication sociaux et musicaux. Rage Against the Machine se compose de Zack de la Rocha au chant, de Tom Morello à la guitare, de Tim Commerford à la basse et de Brad Wilk à la batterie. |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | ||

L’abbaye Saint-Pierre et Saint-Caprais de Mozac, ou plus communément appelée abbaye de Mozac, est l’une des plus anciennes et des plus importantes abbayes de Basse-Auvergne. Située à Mozac (près de Riom dans le Puy-de-Dôme), elle est fondée à la fin du VIIe siècle et régie dès l’origine par la règle de saint Benoît. Elle est rattachée à l’abbaye de Cluny en 1095 et porte le titre d’« abbaye royale » (sous la protection du roi de France). Les moines la quittent à la Révolution française et l’abbatiale devient l’église paroissiale unique du village de Mozac en 1790. L’église abbatiale et les bâtiments conventuels autour de l’ancien cloître sont un haut-lieu de l’architecture romane et sont classés monuments historiques. L’abbaye est inscrite dans le « Grand itinéraire culturel européen » comme un des sites clunisiens emblématiques, label décerné par le Conseil de l’Europe à la Fédération des sites clunisiens dont fait partie la commune de Mozac… Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

La guerre du Haut-Karabagh, appelée aussi première guerre du Haut-Karabagh et appelée en Arménie guerre de libération de l'Artsakh, est le conflit armé qui a eu lieu entre et dans l'enclave ethnique du Haut-Karabagh, en Azerbaïdjan du Sud-Ouest, entre les Arméniens de l'enclave, alliés à la république d'Arménie, et la république d'Azerbaïdjan. Le , défilent à Erevan un million de personnes, revendiquant le rattachement du Haut-Karabagh à l'Arménie. Le parlement de l'enclave, qui vote l'union avec l'Arménie le , et un référendum accordé à la population déterminent un même souhait. La demande d'union avec l'Arménie, qui s'est développée vers la fin des années 1980, a commencé pacifiquement mais ensuite, avec la désintégration de l'Union soviétique, le mouvement devient un conflit violent entre les deux groupes ethniques, aboutissant ainsi à des allégations de nettoyage ethnique par les deux camps. Cette guerre est un des conflits ethniques les plus destructeurs ayant surgi au moment de la décomposition de l'Union soviétique, quant au nombre de morts et aux pertes de propriété. La déclaration de sécession de l'Azerbaïdjan est le résultat final d'un « ressentiment éprouvé par les membres de la communauté arménienne du Haut-Karabagh envers les limitations imposées par les autorités soviétiques et azerbaïdjanaises concernant la liberté culturelle et religieuse », mais, plus important, d'un conflit territorial. Tout comme le mouvement sécessionniste parcourant les républiques baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, le mouvement a favorisé et symbolisé l'implosion de l'Union soviétique. Lorsque l'Azerbaïdjan a déclaré son indépendance et a supprimé les pouvoirs exercés par le gouvernement de l'enclave, la majorité arménienne a voté sa séparation de l'Azerbaïdjan, puis a proclamé la république du Haut-Karabagh. Des combats de grande ampleur ont lieu vers la fin de l'hiver 1992-1993. La médiation internationale de plusieurs groupes comme l'OSCE ne parvient pas à trouver une résolution du conflit qui satisfasse les intérêts des deux parties. Au printemps 1993, les forces arméniennes s'approprient des régions extérieures à l'enclave, soulevant des menaces d'intervention d'autres pays de la région. En 1994, vers la fin de la guerre, les Arméniens contrôlent non seulement l'enclave montagneuse, mais aussi 9 % du territoire azerbaïdjanais (14 % avec l'enclave). Le conflit a fait 400 000 réfugiés arméniens d'Azerbaïdjan et 800 000 réfugiés azéris d'Arménie et du Karabagh. Un cessez-le-feu est signé en avec la médiation russe. Des négociations entre les deux pays impliqués, sous la supervision du groupe de Minsk de l'OSCE, ont lieu ensuite. Bien que le cessez-le-feu soit en vigueur, des escarmouches meurtrières éclatent cependant de manière régulière le long de la frontière. | ||

Le kung fu (en cantonais) ou gong fu en mandarin (功夫, pinyin : gōngfū, ne pas confondre avec 工夫 (gōngfū), temps libre) est le nom donné en Occident aux boxes chinoises dites externes. Le terme a été introduit en Europe dans les années 1970 pour désigner les films chinois d’arts martiaux. Le terme « Kung Fu » sonnait mieux d’un point de vue phonétique et mnémotechnique à l’oreille des Occidentaux. Les termes « gong » et « fu » traduits littéralement et séparément ont une toute autre signification que « arts martiaux » chinois. « gong » désigne la « maîtrise », le « perfectionnement » ou la « possession d’un métier ». Le terme est à rapprocher d’un point de vue sémantique de la notion d’artisan tel qu’il était usité en Europe au XIXe siècle : ce terme désignait l’homme de métier qui par un apprentissage auprès d’un maître acquérait cultures, techniques et savoir-faire. « Fu » désigne les techniques en tant que contenu. On peut ainsi dire de quelqu’un qu’il possède le « gong fu » en gastronomie, le « gong fu » en peinture, ou le « gong fu » en musique, etc. On appelle également « gongfu cha » (功夫茶, gōngfūchá) pour désigner l’art du thé. Le terme plus juste pour qualifier les arts martiaux chinois est wushu. L’expression « wushu gongfu » désigne « la maîtrise de l’art martial ». |

Transparency International est une organisation non gouvernementale internationale d'origine allemande ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux. Elle a été fondée en 1993 et a aujourd'hui un rayonnement international, possédant des sections autonomes dans 80 pays du Nord comme du Sud. Elle réfute ainsi toute supériorité des premiers sur les seconds quant à la lutte contre la corruption et déplore souvent la baisse dans le classement de certains pays développés, notamment au sein de l'Union européenne. | ||

Saturn V est le nom de la fusée spatiale qui a été utilisée par la NASA pour les programmes Apollo et Skylab entre 1967 et 1972, en pleine course à l’espace entre Américains et Soviétiques. Il s’agissait d’un lanceur à plusieurs étages, à ergols liquides, dernière née de la famille de lanceurs Saturn conçue sous la direction de Wernher von Braun au Centre de vol spatial Marshall (MSFC) à Huntsville en Alabama, en collaboration avec les sociétés Boeing, North American Aviation, Douglas Aircraft Company ou IBM comme principaux entrepreneurs. Saturn V reste encore aujourd’hui le plus puissant lanceur spatial qui ait été utilisé en opération, que ce soit du point de vue de la hauteur, de la masse au décollage ou de la masse de la charge utile injectée en orbite. Seule la fusée russe Energia, qui ne vola que pour deux missions de test, la dépassa légèrement au niveau de la poussée au décollage. Conçue pour lancer le vaisseau spatial habité Apollo permettant les premiers pas de l’homme sur la Lune, Saturn V a continué son service en envoyant en orbite la station spatiale Skylab. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Melbourne est la deuxième plus grande ville d'Australie. Elle comptait 3 806 092 habitants en 2007. Située près de la baie de Port Phillip au sud-est du continent australien, Melbourne est la capitale de l’État de Victoria. En anglais, ses habitants sont les "Melburnians". Melbourne est un important centre commercial, industriel et culturel. La ville est souvent qualifiée du nom de capitale "sportive et culturelle" de l'Australie et elle abrite de nombreuses manifestations et institutions culturelles et sportives parmi les plus importantes de la nation. Elle a été classée, avec 6 points, ville mondiale gamma au classement de 1999 de l'université de Loughborough. Melbourne est connue pour son mélange d'architecture de l'époque victorienne et d'architecture contemporaine, son vaste réseau de tramway, ses parcs et jardins victoriens, ainsi que pour sa société multiculturelle. Elle a abrité les jeux olympiques d'été de 1956 et les jeux du Commonwealth de 2006. En 1981, elle a accueilli la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. En 2006, la ville a accueilli le sommet du G20 dans lequel les dirigeants de dix-neuf des plus grandes économies du monde se sont réunis. Melbourne a été fondée par des colons libres en 1835, 47 ans après l'installation de la première colonie pénitentiaire européenne à Sydney, comme une zone de mise en valeur agricole autour du fleuveYarra . La ville s'est rapidement transformée en une grande métropole lors de la ruée vers l'or au Victoria dans les années 1850, Melbourne la merveilleuse est devenue la plus grande et la plus importante ville australienne en 1865 mais a été redépassée par Sydney au début du XXe siècle. Melbourne a servi de siège fédéral au gouvernement, au début de la création de la fédération en 1901, jusqu'à ce que le parlement fédéral se déplace dans la capitale, Canberra, en 1927 fin d'une période où l'Australie n'avait pas de capitale.

| ||

Ferrari est un constructeur automobile italien installé à Maranello, en Italie. Fondé par Enzo Ferrari en 1947, il est considéré comme « la plus fameuse des marques de l'histoire de l'automobile ». Constructeur en série de sportives de prestige, Ferrari s'est rapidement imposé comme une référence automobile, aussi bien techniquement qu'esthétiquement. L'histoire de Ferrari est indissociable de celle de la Scuderia Ferrari, écurie automobile évoluant en Sport-Prototypes tout comme en Grand Tourisme — et plus tard en Formule 1 — depuis 1929, au sein de laquelle le constructeur a construit ses plus grands succès. Forte de son expérience en compétition, la marque au « cheval cabré » (« cavallino rampante ») y puise les techniques équipant ses modèles de série, comme en attestent les Ferrari 288 GTO, F50 ou encore Enzo, modèles aux performances exceptionnelles. De la 166 MM, première automobile d'Enzo Ferrari portant son nom, à la plus récente 458 Italia, Ferrari suscite toujours une « fascination irrésistible ». Enzo Ferrari aimait d'ailleurs décrire une automobile Ferrari comme l'« incarnation d'une belle mécanique pour les hommes qui ont le désir de se récompenser eux-mêmes, de réaliser un rêve et d'insuffler pendant longtemps encore à leur vie le feu de la passion juvénile ». |

Bobo est une série de bande dessinée franco-belge créée en 1961 par Maurice Rosy et Paul Deliège dans le no 1204 du journal Spirou. Jusqu'en 1973, date à laquelle Paul Deliège récupère seul la série, Bobo connaît plusieurs changements d'auteurs : Maurice Rosy travaille d'abord avec Paul Deliège de 1961 à 1969, puis avec Maurice Kornblum de 1969 à 1970 et enfin opère seul jusqu'en 1973. La série met en scène un prisonnier, nommé Bobo, condamné à des travaux forcés dans le pénitencier d'Inzepoket, dont l'idée fixe est de s'évader par tous les moyens possibles. Il est aidé par son fidèle lieutenant Julot-les-Pinceaux. Une galerie de personnages pittoresques est à leurs côtés : Jo-la-Candeur qui martyrise Bobo, le directeur de la prison qui souhaite le bonheur de ses pensionnaires ou encore le gardien Dupavé, condamné à garder une pierre dans les mains sans pouvoir s'en débarrasser. Bobo est publié très régulièrement de 1961 à 1996 dans le journal Spirou sous différents formats : d'abord en mini-récits (dont la série détient le record de présence), puis en histoires complètes, gags et histoires à suivre. La série est aussi publiée en album chez Dupuis dans la collection Gag de Poche (1964 à 1967), puis Évasion (1977 à 1997) et enfin en intégrale pour les premiers récits en 2010. | ||

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

|

L’olivier, olivier d'Europe ou olivier commun (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea), est un arbre du genre Olea appartenant à la famille des oléacées. Il est cultivé dans les régions de climat méditerranéen pour son fruit, l'olive, qui donne une huile très appréciée. L’olivier était connu des anciens Égyptiens plus de 20 siècles avant l’ère chrétienne. C’est aussi une des plantes les plus citées dans la Bible. Depuis l’Antiquité, l’olivier est le symbole de la ville d’Athènes et de sa déesse éponyme. La culture de l’olivier occupe dans le monde 8,6 millions d’hectares pour une production de 17,3 millions de tonnes d’olives. Lire l’article | ||

|

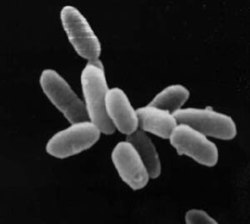

L'acide désoxyribonucléique, ou ADN, est l'acide nucléique qui contient l'information génétique nécessaire au développement et au fonctionnement de toutes les cellules vivantes. Il résulte de la copolymérisation d'un très grand nombre de nucléotides portant chacun l'une des quatre bases azotées suivantes : adénine, cytosine, guanine ou thymine. C'est l'ordre dans lequel ces bases se succèdent sur l'ADN, appelé séquence, qui recèle l'information génétique. La transmission de l'ADN au cours de la reproduction est responsable de l'hérédité. Dans les cellules, l'ADN est stocké dans les chromosomes, lesquels se trouvent dans le noyau chez les eucaryotes et dans le nucléoïde chez les procaryotes. L'information génétique y est organisée en gènes qui sont exprimés par transcription en un autre acide nucléique, l'ARN. Ces ARN assurent diverses fonctions dans la cellule, certains d'entre eux étant traduits en protéines à travers le code génétique. La structure en double hélice caractéristique de l'ADN a été découverte en 1953 par les Britanniques R. Franklin, M. Wilkins et F. Crick et l'Américain J. D. Watson. Elle assure la stabilité de la molécule et permet sa réparation ainsi que sa réplication semi-conservative, qui est à la base de la conservation héréditaire de l'information génétique. Lire l’article | ||

Les calmars ou teuthides (Teuthida) constituent un ordre, apparu au début du Jurassique, de céphalopodes décapodes marins apparentés aux seiches et regroupant près de 300 espèces. La plupart des espèces n'ont pas de nom vernaculaire spécifique et sont donc désignées en français sous le nom générique de « calmar ». Il en est de même pour le terme encornet, autre nom vernaculaire plus particulièrement utilisé lorsque ces animaux sont considérés en tant que comestibles ou appâts de pêche, mais qui désigne aussi d'autres céphalopodes, comme les seiches et parfois même les poulpes et autres octopodes. Ce sont des espèces pélagiques vivant parfois de façon isolée mais le plus souvent en banc. Comme tous les autres céphalopodes, les calmars ont une tête distincte, une symétrie bilatérale, un manteau, une couronne péribuccale de bras musclés et protractiles munis de ventouses et/ou de crochets. Leur taille varie de quelques centimètres à une dizaine de mètres… |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | ||

La mythologie bretonne constitue le fonds des croyances de la Bretagne. Les peuples celtes d'Armorique connaissent probablement avec leur mythologie celtique plusieurs divinités et créatures spécifiques associées à des cultes de la nature, dont on retrouve quelques traces chez certains saints bretons. Ce fonds mythologique est accepté par les Romains puis nettement christianisé, provoquant la perte irrémédiable des grands récits et la destruction ou la conversion des lieux de culte païens. Le mythe du roi Brutus est promu pour attribuer des origines troyennes aux Armoricains, avant d'être concurrencé par celui de Conan Mériadec au XIe siècle, qui explique la christianisation de la région et sa langue. Les migrations des Bretons depuis la Grande-Bretagne à partir du IVe siècle voient les mêmes croyances chrétiennes s'implanter de part et d'autre de la Manche, avec un probable retour de la matière de Bretagne. La légende arthurienne est fortement diffusée dans le duché de Bretagne au Moyen Âge, à travers notamment les poèmes de Marie de France. Les grandes familles nobles des Laval et des Rohan revendiquent la possession de terres arthuriennes en Bretagne à la fin du XVe siècle, époque où figure la première trace écrite de la légende de la ville d'Ys. Après une longue période de désintérêt pour les croyances bretonnes, au XIXe siècle, de nombreux érudits dont certains celtomanes défendent l'identité celtique de la Bretagne, par probable réaction à la perte d'autonomie de la région après la Révolution. Des toponymes légendaires s'ancrent définitivement dans le territoire. La Brocéliande des romans arthuriens est placée dans la forêt de Paimpont, avec le tombeau de Merlin et le Val sans retour. La ville engloutie d'Ys est imaginée au large des côtes de Douarnenez. La publication du Barzaz Breiz de La Villemarqué en 1839 entraîne une longue vague d'intérêt pour le « légendaire celtique », et contribue à forger l'image de la Bretagne comme « terre de légendes » pittoresque. De nombreux collectages du folklore local sont effectués jusqu'au début du XXe siècle, aussi bien en Haute qu'en Basse-Bretagne, ce qui permet de préserver un grand nombre d'histoires mettant en scène des fées, des lutins et d'autres créatures ou personnages tels que Merlin. Paul Sébillot, François-Marie Luzel ou encore Anatole Le Braz mettent en lumière l'existence de croyances paysannes autour d'une multitude de fées bénéfiques ou maléfiques, dont la plus célèbre est Dahut, et de lutins plus ou moins serviables désignés plus tard sous l'unique nom de korrigan. La Bretagne compte aussi une personnification de la Mort, l'Ankou. Le roi Marc'h aux oreilles de cheval, qui marque la toponymie de la Cornouaille, est connu depuis les romans arthuriens du Moyen Âge. Quelques récits mentionnent des géants et des créatures nocturnes de type appeleur, comme le Bugul-noz. Le tourisme et la littérature assurent désormais un net succès à ces nombreuses histoires préservées dans les collectages, mais victimes d'un syncrétisme parfois important. |

Brooks Orpik (né le à San Francisco en Californie aux États-Unis) est un joueur américain professionnel de hockey sur glace. Il est le frère aîné d'Andrew, également professionnel de hockey sur glace. Les deux frères jouent leurs premiers matchs avec les Eagles de Boston College et ils remportent tous les deux le titre du championnat universitaire américain à quelques années d’intervalle : 2001 pour Brooks et 2008 pour Andrew. En 2008-2009, il fait partie de l'équipe des Penguins de Pittsburgh qui remporte la Coupe Stanley dans la Ligue nationale de hockey. Quelques mois plus tard, il remporte avec l'Équipe des États-Unis la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver. | ||

Princess Patricia's Canadian Light Infantry, ou PPCLI, littéralement « Infanterie légère canadienne de la princesse Patricia », est l'un des trois grands régiments d'infanterie des Forces canadiennes. Il est communément appelé Patricia's, tandis qu'un militaire du régiment est appelé Patricia, ou Patricias au pluriel. C'est l'un des régiments les plus décorés du Canada. Le régiment est divisé en quatre bataillons, dont un de réserve, pour un total d'environ 2 000 soldats. Le PPCLI est le principal occupant de la base des Forces canadiennes (BFC) Edmonton, en Alberta, et de la BFC Shilo, au Manitoba, dans le secteur de l'Ouest de la Force terrestre. Le Loyal Edmonton Regiment est le bataillon de réserve du régiment et porte la désignation de 4e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry. Le quartier général régimentaire est situé sur la BFC Edmonton. Le régiment n'est pas une structure organisationnelle en tant que telle, mais plutôt protocolaire. Les quatre bataillons du régiment sont donc des unités opérationnelles distinctes sous le Commandement de la Force terrestre, dans le 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada pour la Force régulière, et dans le 41e Groupe-brigade du Canada pour la Première réserve. Bien que le nom du régiment comporte la mention de « Light Infantry », anglais pour « infanterie légère », le régiment comporte deux bataillons d'infanterie mécanisée, et n'a jamais été organisé comme un régiment d'infanterie légère traditionnel... |

La 26e édition de WrestleMania est une manifestation de catch (lutte professionnelle) télédiffusée et visible uniquement en paiement à la séance. L'événement, produit par la World Wrestling Entertainment (WWE), a eu lieu le à l’University of Phoenix Stadium de la ville de Glendale, en Arizona. Shawn Michaels, Triple H, John Cena, The Undertaker et Batista sont les vedettes de l'affiche officielle. L'événement, qui était le premier WrestleMania à se dérouler en Arizona et le troisième à se tenir à ciel ouvert, a mis en vedette des lutteurs des divisions Raw et SmackDown, créées en 2002 lors de la séparation du personnel de la WWE en deux promotions distinctes. WrestleMania XXVI fut la troisième plus coûteuse édition de WrestleMania, après la vingt-quatrième et la vingt-cinquième. Dix matchs, dont trois mettant en jeu les titres de la fédération, ont été programmés. Chacun d'entre eux est déterminé par des storylines rédigées par les scénaristes de la WWE ; soit par des rivalités survenues avant le pay-per-view, soit par des matchs de qualification en cas de rencontre pour un championnat. Le match principal ou main-event de la soirée est un Streak vs Career match, sans disqualification ni décompte extérieur, match où la série d'invincibilité de L'Undertaker était en jeu ainsi que la carrière de Shawn Michaels. La rencontre pour le championnat de la WWE oppose Batista à John Cena dans un match simple. La rencontre pour le championnat du monde Poids-Lourds de la WWE opposant deux anciens équipiers Edge à Chris Jericho dans un match simple. Enfin, Rey Mysterio affronte CM Punk dans un match où si Punk gagne, Mysterio rejoint la Straight-Edge Society (S.E.S.). 72 219 personnes ont réservé leur place pour assister au spectacle, tandis que 885 000 personnes ont suivi les rencontres en paiement à la séance, ou pay-per-view. | ||

Nicolas Michel Krick dit Nicolas Krick, né le à Lixheim en France et mort le , est un prêtre lorrain, devenu missionnaire des Missions étrangères de Paris en 1848. Il meurt assassiné avec Augustin Bourry alors qu'il tente de rejoindre le Tibet. Né dans une famille lorraine, de tendance politique démocrate, il entre au séminaire en 1839 et est ordonné prêtre en 1843. Après quelques années de sacerdoce, il rejoint les Missions étrangères de Paris. Il est envoyé en mission au Tibet avec trois autres confrères. Comme il est impossible d'y accéder par la Chine qui interdit l'entrée de son territoire aux étrangers, ils partent en Inde du Nord afin de découvrir un passage au Tibet par le Sud. Après plusieurs mois de tentatives infructueuses, Nicolas Krick devient le premier Européen à accéder au Tibet par cette voie. Il fait le récit de sa traversée de l'Inde du Nord et de ses expériences dans sa Relation d'un voyage au Thibet par M. l'abbé Krick, puis l'envoie à Paris. Cette Relation permet de faire progresser considérablement les connaissances alors très limitées que l'on a des tribus Mishmi et du Tibet. Après avoir réussi à y pénétrer, il doit quitter le Tibet face aux menaces qu'il subit. Il retourne dans la vallée de l'Assam (Inde du Nord) et tombe malade. Après plusieurs mois de convalescence, il repart au Tibet accompagné d'Augustin Bourry, un nouveau missionnaire qui l'accompagne. Ils parviennent à grand-peine à la frontière du Tibet, avant d'être assassinés dans des conditions demeurées mystérieuses. Sa mort est très vite considérée par les catholiques comme un martyre. Alors que Nicolas Krick était principalement connu pour sa Relation d'un voyage au Thibet par M. l'abbé Krick, la conversion rapide à la fin du XXe siècle de tribus Mishmi au christianisme contribue à donner à Nicolas Krick et Augustin Bourry une nouvelle notoriété. Les deux missionnaires étant alors considérés par les nouveaux convertis comme les fondateurs de leur Église, l'évêque de celle-ci décide d'entamer la procédure en vue de leur béatification. Les écrits de Nicolas Krick, et notamment son journal, sont une référence pour les ethnologues qui étudient les tribus de l'Inde du Nord, en particulier les Mishmis. Ses descriptions des lieux, mais aussi des coutumes locales représentent les principales sources écrites du XIXe siècle pour ces tribus qui n'ont que des traditions orales. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

L’histoire du département de la Charente-Maritime, en tant qu'entité administrative, commence le par un décret de l'assemblée constituante. Ce dernier n'entre cependant en vigueur que quelques mois plus tard, le . Fondé sur des considérations géographiques — le cours inférieur de la Charente — le département est officiellement nommé Charente-Inférieure, appellation conservée jusqu'en 1941. Depuis lors, il porte le nom de Charente-Maritime, dénomination soulignant sa situation sur le littoral atlantique. Le département comprend d'une part la majeure partie de l'ancienne province de la Saintonge (amputée du Cognaçais et du Barbezilien, lesquels sont rattachés au département de la Charente, et du duché-pairie de Frontenay Rohan-Rohan, rattaché au département des Deux-Sèvres), et d'autre part la quasi-totalité de l'ancienne province de l'Aunis, et le Pays d'Aulnay, détaché de l'ancienne province du Poitou. De nombreux sites attestent un peuplement très ancien du territoire charentais-maritime, où des hommes ont vécu dès le paléolithique. Le peuple celte des Santons s'installe dans la région au cours du Second âge du fer, développant artisanat et commerce. La romanisation consécutive à la Guerre des Gaules est rapide et permet notamment le développement de Mediolanum Santonum (Saintes), promue capitale de l'Aquitaine augustéenne. La Saintonge mérovingienne puis carolingienne est un comté appartenant à une Aquitaine organisée tantôt en royaume, tantôt en duché, aux frontières variables. L'effondrement du pouvoir carolingien marque le début d'une période d'instabilité, au cours de laquelle le pays d'Aunis se dote d'une identité propre... | ||

Le modélisme ferroviaire est une activité de modélisme concernant les trains et le monde ferroviaire, et tout particulièrement leur reproduction suivant une échelle et un thème définis, ainsi que leur exploitation. Il s'agit de l'évolution du simple jeu avec un train miniature ou du fait de jouer au train électrique : le but de ce loisir technique et artistique est de constituer une maquette réaliste sur laquelle les trains seront le sujet central. Le modélisme ferroviaire consiste alors, pour la plupart de ses pratiquants, à construire un réseau (parfois improprement appelé « circuit ») aménagé et décoré, sur lequel le modéliste fera circuler ses trains. Le modélisme ferroviaire est donc une double activité : à la fois modélisme, par la construction ou l'amélioration de modèles réduits (super-détaillage), et maquettisme, par la construction d'un réseau ou d'un diorama sur lequel circulera ou sera posé le train modèle. Bien qu'il s'agisse d'une activité assimilable dans la majorité des pratiques au maquettisme, le terme de modélisme est et demeure le plus usité. Le modélisme ferroviaire est une activité que l’on rencontre partout dans le monde, avec une prédominance en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Le Cheval venu de la mer (Into the West) est un film britannico-irlandais d'aventure fantastique, réalisé par Mike Newell, tourné et sorti en 1992. Écrit par Jim Sheridan d'après une histoire de Michael Pearce, il met en scène les nomades appelés travellers et la mythologie irlandaise à travers l'histoire de deux jeunes frères nourris de contes et légendes et passionnés par les westerns américains, qui traversent l'île d'Irlande d'est en ouest sur un cheval blanc, poursuivis par la police, pendant que leur père, hanté par le souvenir de sa femme disparue, tente de les retrouver et de regagner sa dignité perdue. Porté par la musique de Patrick Doyle, Le Cheval venu de la mer a reçu plusieurs récompenses lors de festivals. Il est bien accueilli par la critique et le public, surtout en ce qui concerne le jeu des acteurs Gabriel Byrne, Ellen Barkin, et des deux enfants Ciarán Fitzgerald et Rúaidhrí Conroy, mais aussi les paysages qu'il met en scène. Il est souvent qualifié de « film sympathique, mais néanmoins modeste » dans son montage et sa réalisation. Sa richesse thématique en fait un récit initiatique à la fois « western occidental » et « conte de fées moderne », abordant les thèmes de la condition des nomades, de la reconstruction familiale après le deuil et de la symbolique du cheval blanc dans une Irlande qui apparaît comme un pays contrasté, entre la banlieue de Dublin et les paysages sauvages du Connemara. Cette multiplicité des thèmes vaut au Cheval venu de la mer d'être fréquemment exploité dans un but pédagogique.

| ||

|

La Chose publique est un film français réalisé par Mathieu Amalric. Œuvre de commande de la chaîne de télévision Arte dans le cadre sa collection « Masculin/Féminin », le film est présenté le à la Quinzaine des réalisateurs lors du Festival de Cannes. Il est diffusé sur la chaîne franco-allemande le avant de faire une sortie généralisée sur un très petit nombre d'écrans en France le . Comédie dramatique d'inspiration largement autobiographique avec pour toile de fond l'élection présidentielle française de 2002, ce troisième long-métrage de Mathieu Amalric a reçu globalement de bonnes critiques dans la presse spécialisée. Celle-ci a surtout noté, plus ou moins positivement, l'aspect technique des textures variées des images obtenues par l'utilisation de différentes caméras vidéo digitale permettant au réalisateur de mettre en narration les différentes mises en abîme du scénario. |

Joseph Antoine Ferdinand Plateau, né à Bruxelles le et mort à Gand le , est un physicien et mathématicien belge. Il a découvert la synthèse du mouvement. Son père, l'artiste-peintre Antoine Plateau, qui voulait faire de son fils un artiste, l'envoie à l'académie de dessin. Orphelin à 14 ans, pris en charge par un oncle, il retourne dans l'enseignement général et poursuit ses études à l'Athénée royal de Bruxelles. En 1822, il entre à l'Université de Liège. Il en sort docteur en physique et mathématique en 1829. Il est nommé professeur de physique expérimentale à l'Université de Gand en 1835. Célèbre pour ses recherches sur la persistance rétinienne, il invente le phénakistiscope en 1832 et en tire des règles qui serviront de base à l'invention du cinéma. Ce « joujou scientifique » (Baudelaire) permet la synthèse d'un mouvement cyclique à partir d'une série de dessins disposés sur un disque percé de fentes. Certaines animations de ces disques ont été conçues par le peintre belge Jean-Baptiste Madou. En 1836, il présente l'anorthoscope qui permet de reconstituer une image fixe par superposition de deux images en mouvement, découverte qu'il décrit comme « une espèce toute nouvelle d'anamorphoses ». Ce sont ses expérimentations sur la persistance rétinienne qui le rendront aveugle : au cours de l'été 1829, il se force à fixer le soleil à l'œil nu durant 25 secondes pour en analyser les conséquences physiques. La rétine brûlée, il ne retrouve la vue qu'après plusieurs jours, et deviendra définitivement aveugle quatorze ans plus tard, en 1843. Il étudie également les phénomènes de capillarité et de tension superficielle, tirant de ses observations sur les films de savon les conditions de Plateau qui s'appliquent aux surfaces minimales. Depuis février 2009, une salle porte son nom au Musée du cinéma de Bruxelles. | ||

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

Phyllobates bicolor est une espèce d'amphibiens de la famille des Dendrobatidae, endémique de la côte pacifique de la Colombie. Considéré comme la deuxième grenouille la plus toxique au monde, cet anoure est assez semblable à certaines autres espèces du même genre, en particulier à Phyllobates terribilis. Alors que les Indiens Chocoes la nomment neará, elle est appelée phyllobate bicolore en français. Phyllobates bicolor se rencontre dans les forêts tropicales humides des départements du Cauca, du Chocó, de Risaralda et de Valle del Cauca, à une altitude comprise entre 400 et 1 500 m, présentant une température d'au moins 25 °C et une humidité relative élevée. À l'état sauvage, Phyllobates bicolor est un animal social, vivant en colonies sur le sol de la forêt, souvent à proximité de petits cours d'eau. Son espérance de vie moyenne est de six ans. Phyllobates bicolor a été étudiée et décrite pour la première fois en 1841 par les zoologistes français André Marie Constant Duméril et Gabriel Bibron. En raison de sa petite taille et de ses couleurs brillantes, cet amphibien est souvent considéré à tort comme inoffensif alors que les spécimens sauvages sont mortellement toxiques, stockant dans les glandes de leur peau de la batrachotoxine, alcaloïde stéroïdien. Le nombre de Phyllobates bicolor et son aire de répartition ne cessent de diminuer, notamment à cause de l'impact des activités de l'Homme sur son habitat naturel. L'Union internationale pour la conservation de la nature la considère ainsi comme une « espèce quasi menacée » (NT). | ||

Le mont Garibaldi, en anglais : Mount Garibaldi, nommé d'après l'Italien Giuseppe Garibaldi en 1860, est un volcan endormi situé en Colombie-Britannique, dans le Sud-Ouest du Canada, à environ soixante kilomètres au nord de Vancouver. Le sommet s'élève à 2 678 mètres d'altitude, ce qui en fait le point culminant des chaînons Garibaldi au sein des chaînons du Pacifique, dans la partie méridionale de la chaîne Côtière. Il surplombe le champ volcanique du lac Garibaldi situé au nord, et fait partie de la ceinture volcanique de Garibaldi, à l'extrémité septentrionale de l'arc volcanique des Cascades. Sa dernière éruption date d'environ 10 000 ans et il demeure une menace pour les installations humaines, notamment en raison des séismes et des glissements de terrain qu'il connaît. Malgré un climat relativement clément, son versant oriental surplombe un champ de glace, le névé Garibaldi. Protégés au sein du parc provincial Garibaldi et visibles depuis la ville de Squamish, le sommet et ses environs constituent une destination prisée des adeptes de nature, de randonnée pédestre et de ski de montagne. |

La déclaration sur l'identité coopérative est énoncée par l’Alliance coopérative internationale et date de 1895. Après avoir défini les coopératives et leurs valeurs, la déclaration énonce les sept principes de la coopération.

| ||

Arcangues est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine, limitrophe de deux communes qui jouissent d’une ouverture sur l’océan Atlantique, Biarritz et Anglet, mais ayant conservé un profil rural et un habitat clairsemé, dans un relief vallonné. Riche de quelques traces du passage de l’Homme au Paléolithique, elle apparaît au Moyen Âge dès le XIe siècle. Son histoire est intimement liée à celle des seigneurs de la famille d’Arcangues, qui ont assuré les plus hautes charges régionales de 1540 à 1749 sans discontinuité. Village du Labourd à proximité immédiate de Bayonne, il pâtit des excès des occupations à répétition visant au siège et à la prise de la ville portuaire par les Espagnols. En 1813 et 1814, Arcangues est le théâtre de combats violents entre les troupes françaises et celles de la coalition espagnole et anglo-portugaise menée par Arthur Wellesley. Le XXe siècle voit à son tour la famille d'Arcangues prendre en main les destinées du village et l'écharpe tricolore sera portée pendant plus d'un demi-siècle par un représentant de la famille, de laquelle se distinguent Pierre et son fils Guy, tous deux hommes de lettres. Le patrimoine de la commune est fortement marqué par cet engagement familial, ne serait-ce que par la couleur qu'a promue le marquis Pierre d'Arcangues et qui, ornant les boiseries extérieures de nombreux édifices du village, porte désormais le nom de bleu d'Arcangues. Comme souvent au Pays basque, le centre est construit autour du triptyque église - fronton - mairie, l'église étant entourée d'un cimetière caractérisé par une collection de stèles discoïdales de tout le Pays basque français, qui domine le golf et l'arrière-pays basque. Le territoire communal recouvre une partie de la réserve naturelle régionale d’Errota Handia et l'étang de Chourroumillas, deux espaces naturels qui recèlent une faune et une flore gérées par le conservatoire d'Aquitaine. Luis Mariano, ténor basque-espagnol, est enterré à Arcangues, village dont il était citoyen d'honneur et où il a séjourné à de nombreuses reprises à partir de 1961. |

Le parc national du Mont Rainier (en anglais : Mount Rainier National Park) est un parc national américain situé dans l'État de Washington dans le Nord-Ouest des États-Unis. Couvrant une superficie de près de 956 km2, ce parc est célèbre pour le mont Rainier. Cet imposant stratovolcan, dont le sommet culmine à plus de 4 000 m, appartient au massif de la chaîne des Cascades. L'occupation humaine de la région remonte à près de 8 000 ans, lorsque des Paléoaméricains l'arpentent pour chasser et pratiquer la cueillette. Après l'arrivée des premiers explorateurs d'origine européenne, les tribus locales de langues salish sont très touchées par des épidémies de variole amenée sur le continent par les colons dès la fin du XVIIIe siècle. La région devient le cinquième parc national américain le durant la présidence de William McKinley. Administré par le National Park Service, dont la mission est de protéger ses richesses naturelles et culturelles, le parc abrite plus de 1 000 espèces végétales et plus de 300 espèces de vertébrés. | ||

|

Yamoussoukro, ville de 200 659 habitants, située à 240 kilomètres au nord d'Abidjan, est la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, la capitale économique du pays étant Abidjan. Elle comptait environ 155 803 habitants en 1998. Il s'agit de la 4e ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire après Abidjan, Bouaké et Gagnoa et devant Korhogo. Le village de N'Gokro a été rebaptisé Yamoussoukro en hommage à la reine Baoulé, Yamoussou, le suffixe Kro signifiant village en langue Baoulé. | ||

Pierre Dubois, né le à Charleville-Mézières, est un auteur, scénariste de bande dessinée, écrivain, conteur et conférencier français à l'origine du regain d'intérêt pour les fées et le petit peuple en France. Passionné très tôt par la féerie et les contes, il devient illustrateur après de courtes études aux beaux-arts, puis rassemble des légendes locales qu'il restitue dans des chroniques à la radio et à la télévision durant plus de trente ans, ce qui lance sa carrière et rend sa passion publique. Il est l'inventeur de l'elficologie, ou « étude du petit peuple » comme d'un équivalent à l'étude des « fairies », bien qu'il s'agisse à l'origine d'une simple blague de sa part. Son premier album de bande dessinée en tant que scénariste est publié en 1986 et ne connaît qu'un succès d'estime. Depuis, il en sort un chaque année et fait aussi des apparitions régulières à la télévision ainsi que dans des conférences, toujours dans l’univers des contes, du rêve et des légendes liées au petit peuple, qui sont devenus ses spécialités. C'est en grande partie grâce à ses encyclopédies des fées, des lutins et des elfes, résultats d'une vingtaine d'années de recherches et parues dans les années 1990, que Pierre Dubois a gagné sa reconnaissance internationale de spécialiste français pour tout ce qui touche à la féerie. Ces encyclopédies se sont vendues à des milliers d'exemplaires à l'époque où il s'agissait des tous premiers ouvrages du genre en France... |

Pierre de Grèce (en grec moderne : Πέτρος της Ελλάδας / Pétros tis Elládas ; et en danois : Peter af Grækenland og til Danmark), prince de Grèce et de Danemark, est né à Paris, en France, le et est mort à Londres, au Royaume-Uni, le . Membre de la Maison d’Oldenbourg, c’est un prince, un militaire et un anthropologue grec spécialiste du Tibet et de la polyandrie. Le prince Pierre passe l’essentiel de son enfance dans la région parisienne, et ne découvre la Grèce qu’après la restauration de son cousin, le roi Georges II, sur le trône, en 1935. Grâce à sa mère, la princesse Marie Bonaparte, il fréquente très jeune de nombreux intellectuels, et rencontre Aristide Briand, Rudolph Loewenstein, Sigmund Freud et Bronislaw Malinowski. Adulte, Pierre étudie le droit, qui ne le passionne guère, à la Sorbonne, et obtient son doctorat en 1934. Il part ensuite étudier l’anthropologie avec Malinowski à la London School of Economics, en 1935-1936. Dans le même temps, le prince noue une relation amoureuse avec une roturière divorcée du nom d’Irène Ovtchinnikova. En 1937, ils partent ensemble pour un long voyage en Asie. Pierre passe ainsi plusieurs mois en Inde, où il étudie différentes populations qui pratiquent la polyandrie avant de se marier avec Irène le . Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale le conduit cependant à rentrer en Europe avec son épouse et à s’engager dans l’armée hellénique. Officier de liaison, il doit quitter la Grèce après l’invasion de celle-ci par les forces de l’Axe et trouver refuge en Égypte. Il y poursuit le combat aux côtés des Alliés. Il sert alors principalement en Libye et en Italie, mais effectue également plusieurs missions en Méditerranée occidentale, en Afrique noire, et même en Chine. À la Libération, les tensions politiques que connaît la Grèce et le refus de la famille royale d’accepter son mariage l’empêchent de rentrer à Athènes. Après un bref séjour à Copenhague, Pierre et son épouse repartent donc pour l’Asie, où ils participent à la branche tibétaine de la troisième expédition danoise en Asie centrale (1950). Ne pouvant pénétrer au Tibet du fait de l’intervention militaire chinoise qui se produit alors dans la région, le couple décide de s’installer près de la frontière, à Kalimpong, pour y étudier les réfugiés tibétains. Hormis quelques intermèdes européens et afghan, le séjour de Pierre et d’Irène dans la région dure jusqu’en 1957, année où le gouvernement indien les expulse à cause de leur soutien aux Tibétains... | ||

L'Après-midi d'un faune est un ballet en un acte de Vaslav Nijinski, sur la musique du Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy (s'inspirant lui-même du poème de Stéphane Mallarmé L'Après-midi d'un faune), décors et costumes de Léon Bakst. Créé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev à Paris, au Théâtre du Châtelet le , ce ballet est la première chorégraphie de Nijinski, dont il est aussi l'interprète principal. Il s'y impose d'emblée comme un chorégraphe original, soulignant l'animalité et la sensualité du faune par le costume et le maquillage. Jouant avec les angles, les profils et les déplacements latéraux, Nijinski y délaisse la danse académique au profit du geste stylisé. Lire l'article |

Hypacrosaurus est un genre fossile de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés et de la sous-famille des lambéosaurinés. Il comprend deux espèces, décrites à partir de fossiles datant du Crétacé supérieur, entre la partie supérieure du Campanien et le début du Maastrichtien, il y a environ entre 75 et 70 Ma. Ses fossiles ont été retrouvés en Alberta, au Canada, ainsi que dans le Montana aux États-Unis. | ||

|

Mélodie Cocktail — ou Le Temps d'une mélodie au Québec — est le 13e long-métrage d'animation et le 10e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1948, il s'agit d'une anthologie de sept courts métrages dans la lignée de Fantasia (1940) et de La Boîte à Musique (1946), mais incluant des prises de vues réelles. Les sept séquences, assez disparates, reprennent des traits caractéristiques des précédentes productions de Disney. Ainsi, on retrouve deux séquences sur le folklore américain, une séquence d'animation surréaliste, une autre dans un monde d'objets anthropomorphes et d'autres mêlant animation et acteurs en prise de vue réelle. Plusieurs auteurs notent que le film, malgré un certain niveau technique et quelques éléments agréables, manque d'unité. D'après ces mêmes critiques, le film conforte le public dans son attente d'un retour aux standards de Disney, les longs métrages d'un seul tenant. Mélodie cocktail est la dernière compilation de courts métrages de Disney hormis la compilation Le Crapaud et le Maître d'école (1949) avec deux moyens métrages. Le long métrage Cendrillon est alors en production et prévu pour 1950. En 1955, deux séquences issues du film ont été éditées sous le titre Contrasts in Rhythm tandis que cinq autres ont été regroupées avec quatre tirées de La Boîte à musique sous le nom de Music Land. |

Proclamée le après les émeutes dites des « Trois Glorieuses », la Monarchie de Juillet (1830-1848) succède en France à la Restauration. La branche cadette des Bourbons, la maison d’Orléans, accède alors au pouvoir. Louis-Philippe Ier est proclamé non plus roi de France mais roi des Français. Son règne, commencé avec les barricades de la révolution de 1830, s’achève en 1848 par d’autres barricades, qui le chassent pour instaurer la Deuxième République. La Monarchie de Juillet, qui a été celle d’un seul homme, signe en France la fin de la royauté. L’idéal du nouveau régime est défini par Louis-Philippe répondant fin à l’adresse que lui envoie la ville de Gaillac : « Nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. » La Monarchie de Juillet aurait très bien pu se muer en une monarchie constitutionnelle, à l’image de celle du Royaume-Uni. Mais l’autoritarisme de Louis-Philippe et les pressions des éléments les plus progressistes et les plus radicaux du camp monarchiste auront vite raison de ce régime bancal, au cours duquel se succèderont les crises. | ||

L'économie du Botswana pourrait facilement passer, sur le papier, pour un modèle de réussite économique sur le continent africain : bâtissant son avenir sur une administration démocratique, stable, compétente et peu corrompue (Transparency International classe régulièrement le Botswana comme le pays le moins corrompu d’Afrique), une gestion prudente et, bien sûr, un sous-sol riche en diamants et minéraux, ce pays enclavé, dont seules 5 % des terres conviennent à l’agriculture et qui lors de son indépendance en 1966 était l’un des 25 plus pauvres du monde, se classe désormais parmi les plus prospères du continent. De fait, il s’agit du seul pays au monde qui a pu lors de la période 1970-2000 afficher une croissance annuelle moyenne de près de 9 %. Cette richesse théorique est cependant menacée par une surdépendance de l’économie vis-à-vis du secteur minier, ainsi que par l’épidémie de sida qui sévit à travers toutes les couches de la population (près d’un adulte sur trois serait infecté). Quoi qu’il en soit, avec ses heurs et malheurs, ce territoire peuplé de 3,12 habitants au km² reste dans une situation enviable pour nombre de ses voisins. |

John William Madden, surnommé parfois Jake Madden ou Johnny Madden, né le à Dumbarton et mort le à Prague, est un footballeur international et entraîneur écossais. Il évolue au poste d'attaquant du milieu des années 1880 à la fin des années 1890 et se reconvertit en entraîneur du milieu des années 1900 au début des années 1930. John William Madden découvre le football dans les modestes clubs de Dumbarton, sa ville natale, alors qu'il est également riveur sur les chantiers navals du fleuve Clyde. En 1886, il débute une carrière de footballeur au Dumbarton Football Club. L'année suivante, il joue pour le Gainsborough Trinity Football Club, en Angleterre. En mai 1888, il est invité à participer au premier match du Celtic Football Club à Glasgow, et il rejoint définitivement ce club en 1889. Il y est notamment sacré triple champion d'Écosse en 1893, 1894 et 1896. En 1897, il quitte le Celtic et joue brièvement pour le Dundee Football Club puis le Tottenham Hotspur Football Club, avant de mettre un terme à sa carrière de joueur. En 1905, il rejoint Prague pour devenir l'entraîneur du SK Slavia Prague. Il dirige l'équipe pendant 25 ans avec un grand succès. Il remporte notamment trois des six premières éditions du championnat de Tchécoslovaquie en 1925, 1929 et 1930. Il entraîne également la sélection de Bohême-Moravie, avec laquelle il remporte le Grand Tournoi européen de football association en 1911, puis la sélection tchécoslovaque à l'occasion des Jeux olympiques de 1920. De 1905 à sa retraite en 1930, il conçoit et promeut un style de jeu novateur, inspiré du jeu pratiqué dans son Écosse natale et connu sous le nom de « football danubien ». Il est l'une des personnalités emblématiques du football tchèque de la première moitié du XXe siècle, au point d'être souvent qualifié de « père du football tchèque ». Il meurt en 1948. | ||

Wikipédia est une encyclopédie multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le web et écrite par les internautes grâce à la technologie wiki. Elle a été créée en janvier 2001 et est devenue un des sites web les plus consultés au monde. Elle est hébergée par une association caritative américaine, la Wikimedia Foundation. Les mêmes principes fondateurs sont partagés par toutes les différentes versions linguistiques mais les pratiques d'écriture sont convenues indépendamment par les internautes pour chacune d'elle. Lors du 5e symposium international sur le journalisme en ligne, Jonathan Dee du New York Times et Andrew Lih ont mentionné l'importance de Wikipedia, non seulement comme une encyclopédie de référence mais aussi comme une ressource d'actualités très fréquemment mise à jour. Lorsque le magazine Time a reconnu « Vous » (You) comme personnalité de l'année 2006, en reconnaissant l'accélération de la collaboration en ligne et l'interaction de millions d'utilisateurs dans le monde, il a cité Wikipedia comme l'un des trois exemples de services Web 2.0, avec YouTube et MySpace. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

Le commentaire littéraire est un des trois sujets proposés à l'écrit de l'épreuve anticipée de français de l'examen du baccalauréat en France, avec la dissertation et l'écriture d'invention. L'exercice est également pratiqué, dans une dimension davantage stylistique cependant, lors du cursus littéraire en université. Le commentaire littéraire, anciennement dénommé « commentaire composé » ou « commentaire de texte » est, selon le programme d'enseignement du français de l'Éducation nationale, « le lieu d’expression d’un jugement personnel sur un texte, dans un vocabulaire précis et pertinent qui permet de le caractériser dans sa spécificité ». Il doit faire ressortir la spécificité littéraire de l'extrait étudié, à travers une méthodologie rigoureuse. L'exercice est ancien, même s'il a été surtout institué depuis 1902. Le commentaire littéraire ne concerne que l'exercice proposé par les programmes du lycée, voie générale et technologique, depuis 1972. Noté sur 16 points, le coefficient est égal à 2, excepté dans la série littéraire où il est de 3. Le commentaire est une épreuve au choix à l'écrit, mais obligatoire à l'oral, quelle que soit la section d'enseignement... | ||

Ahmôsis Ier (ou Ahmès Ier, Iâhmes Ier ou encore Amosis), dont le nom signifie « Né de Iâh » est un pharaon de l'Égypte antique, fondateur de la XVIIIe dynastie. Il est membre de la maison royale de Thèbes, fils du pharaon Séqénenrê Taâ II et proche parent du dernier pharaon de la XVIIe dynastie, le roi Kamosé. Manéthon lui attribue vingt-cinq années de règne. Il est d'abord roi de Thèbes de -1550/-1549 à -1540, puis de toute l'Égypte jusqu'en -1525/-1524. Pendant le règne de son père ou grand-père, Thèbes s'était déjà révoltée contre les Hyksôs, souverains étrangers qui régnaient sur la Basse-Égypte. Ahmôsis n'a que sept ans lorsque son père est tué au cours de ce conflit. Après avoir régné trois ans seulement, Kamosé, qui est monté sur le trône de Thèbes, meurt de causes inconnues. Ahmôsis a alors environ dix ans quand il monte à son tour sur le trône. Il prend le nom de Neb-Pehty-Rê lors de son couronnement. Durant son règne, il poursuit la reconquête du delta du Nil qui s'achève par l'expulsion des Hyksôs. Il restaure la domination thébaine sur l'ensemble de l'Égypte et réaffirme avec succès la puissance égyptienne au-delà de ses frontières. Les anciens territoires de la Nubie et de Canaan sont alors à nouveau sous son contrôle. Il réorganise l'administration du pays, rouvre des carrières, des mines et des routes commerciales et commence de grands projets de construction d'une importance jamais atteinte depuis le Moyen Empire qui aboutissent à l'édification de la dernière pyramide d'Égypte. Le règne d'Ahmôsis Ier jette les bases du Nouvel Empire, durant lequel la puissance égyptienne atteint son apogée. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Un tube électronique (vacuum tube en américain ou valve en anglais), est un composant électronique actif réalisant une amplification de signal. Il utilise des électrodes, placées dans le vide ou dans un gaz, isolées entre elles par ce milieu, et comprenant au moins une source d'électrons. Les tubes ont longtemps été les seuls composants actifs et ils ont permis la fabrication en série des premiers appareils électroniques : récepteur radio, puis de télévision. Ils restent de nos jours utilisés comme amplificateurs audio, ou comme amplificateurs de puissance dans les fours à micro-ondes, le chauffage par radio-fréquence industriel, les émetteurs de radio et de télévision. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

La Ferrari 250 GT California Spyder est une sportive de prestige développée par le constructeur automobile italien Ferrari. Elle est présentée par la marque comme Ferrari 250 Granturismo Spyder California, ou simplement Ferrari 250 California, et son nom est parfois improprement écrit Spider. Dessinée par Pinin Farina et carrossée par la Carrozzeria Scaglietti, elle est « assurément l'une des plus belles Ferrari et l'un des plus beaux cabriolets de l'histoire de l'automobile ». Vedette du film La Folle Journée de Ferris Bueller, de 1986, elle deviendra l'une des Ferrari les plus appréciées. La 250 GT California Spyder n'est pas à proprement parler une spider, mais une déclinaison cabriolet de la berlinette contemporaine. Propulsée par le traditionnel moteur V12 Ferrari, elle sera produite à une centaine d'exemplaires, répartis à peu près équitablement entre une version châssis long (LWB pour long wheel base, de 1958 à 1960) et une version châssis court (SWB pour short wheel base, de 1960 à 1962). Le , une Ferrari 250 GT California Spyder SWB bleu nuit s'est vendue, lors des enchères « Ferrari Leggenda e Passione », organisées par Sotheby's, à un prix « record » de sept millions d'euros, devenant ainsi l'une des automobiles les plus chères de l'Histoire. |