Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le Boeing 747, encore surnommé Jumbo Jet, est un avion de ligne conçu par l'avionneur américain Boeing à partir de 1965 et dont le premier vol date de 1969. Par ses dimensions et grâce à une configuration à double pont, il est resté pendant 35 ans le seul « très gros porteur », jusqu'à l'arrivée de l'Airbus A380. Selon les configurations et le type de classes, il peut accueillir de 366 à 524 passagers. Le 747 vole à vitesse subsonique (environ Mach 0,85) pour un rayon d'action intercontinental (13 450 km pour la version 747-400), qui lui permet dans certaines configurations d'effectuer le trajet New York–Tōkyō sans escale. Au , 1 522 exemplaires avaient été commandés, toutes versions confondues. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Le système éducatif malien, hérité de la colonisation française mais dont les objectifs ont été redéfinis sous la présidence de Modibo Keïta connaît une profonde évolution ces quinze dernières années avec l’augmentation de la scolarisation des enfants. Le taux brut de scolarisation en 2001/2002 était de 64% (75 % pour les garçons, 54 % pour les filles). Malgré une politique faisant appel au secteur privé et une implication importante des ONG, le système éducatif malien reste confronté à de nombreuses difficultés : retard dans la scolarisation des filles, manque de moyens (infrastructures, manuels scolaires, personnel) dû notamment aux restrictions budgétaires imposées par les institutions internationales, classes surchargées, abandons fréquents. A côté du système classique se développent d’autres formes de scolarisation comme les clos d’enfants pour les plus jeunes ou les médersas. | ||

Medgar Wiley Evers, né le à Decatur et mort assassiné le à Jackson, est un militant noir américain, défenseur des droits de l'homme et membre de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Actif dans son Mississippi natal, il œuvre à renverser la ségrégation mise en place à l'université du Mississippi en promouvant la justice sociale et le droit de vote. Il est assassiné par un suprémaciste blanc membre du Ku Klux Klan (KKK). Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et diplômé de l'université d'État Alcorn, il milite dans le mouvement afro-américain des droits civiques dans les années 1950. Il devient secrétaire de terrain pour la NAACP. À la suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt Brown v. Board of Education en 1954, reconnaissant l'inconstitutionnalité des écoles publiques ségréguées, Evers demande l'accès pour les Afro-Américains à l'université du Mississippi, financée par l'État. Il s'engage également pour le droit de vote et l'inscription sur les listes électorales, les opportunités économiques, l'accès aux installations publiques et d'autres changements clés dans la société américaine ségréguée de l'époque. Evers est assassiné par Byron De La Beckwith, membre des Citizens' Councils, un réseau formé en 1954 pour résister à l'intégration raciale dans l'éducation. En tant qu'ancien combattant, Evers est enterré avec les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Son meurtre et les procès qui en ont résulté ont provoqué de nombreuses manifestations de protestation, et inspiré de nombreuses œuvres d'art, de musique et de cinéma. Alors que des jurys intégralement composés de personnes blanches ne sont pas parvenus à des verdicts dans les deux premiers procès de Beckwith, celui-ci est finalement condamné dans un nouveau procès en 1994 — plus de trente années après le meurtre —, sur la base de nouvelles preuves. Myrlie Evers, veuve du militant, est devenue une militante à part entière, en tant que présidente de la NAACP. Son frère Charles Evers devient en 1969 le premier maire afro-américain élu au Mississippi depuis la Reconstruction lorsqu'il remporte l'élection à Fayette.

|

Vatnahverfi, actuellement connue sous les noms de Tasikuluulik ou Qeqertaasaq en langue groenlandaise, est une ancienne colonie viking située dans l'Établissement de l'Est. Le nom de Vatnahverfi peut être approximativement traduit par « District des lacs ». Le territoire de Vatnahverfi se découpe sous la forme d'une péninsule recouvrant une superficie supérieure à 500 km2 dont le centre est distant d'environ 150 km de l'extrémité sud du Groenland et de 500 km du fjord de Nuuk. Quelques traces matérielles montrent que Vatnahverfi aurait été occupé par des peuples de la culture de Dorset. Durant la période viking, la colonie aurait probablement été un établissement disposant de terres pastorales et de fermes « riches et productives ». Les Vikings s'installent à Vatnahverfi vers la fin du Xe siècle et y pratiquent l'agriculture pendant près de 500 ans avant qu'ils ne disparaissent du district et de l'ensemble du Groenland, probablement au début du troisième quart du XVe siècle, vers l'an 1450, selon les sources écrites issues du Grœnlendinga saga — néanmoins les datations au carbone 14 effectuées sur des ruines groenlandaises mettent en évidence que l'île n'a été abandonnée par le peuple nordique qu'à la fin du XVe siècle, soit cinquante ans après la date indiquée par cette source littéraire norroise. L'ancien district de Vatnahverfi est également mentionné dans le Landnámabók (« Le Livre de la colonisation ») et la Saga d'Erik le Rouge. Bien que plusieurs hypothèses concernant la disparition des Vikings aient été suggérées, celle-ci reste inexpliquée. Elle est suivie de l'occupation du territoire par les peuples thuléens. Plusieurs expéditions sont menées au cours du XVIIIe siècle et la première campagne de fouilles est opérée durant la première moitié du XIXe siècle. Pendant la première moitié des années 2010, un total de 124 sites archéologiques, prospectés, excavés, fouillés et comprenant chacun plusieurs vestiges de bâtiments, ont été inventoriés sur ce territoire. Les ruines mises au jour sont essentiellement des structures d'époque viking — shielings, église et cairns —, quelques vestiges d'époque thuléenne (sépulture et tente) ayant été également retrouvés. Les vestiges ont livré un mobilier essentiellement composé d'objets runiques, de vaissellerie, de pièces utilisées pour le tissage ainsi que de pièces employées pour les transports terrestres et maritimes. De nombreux écofacts (fauniques et palynologiques) ont été recueillis sur le territoire de Vatnahverfi, les restes végétaux ayant permis de dater les phases successives de trois sites archéologiques. En 2017, une partie des terres de Vatnahverfi (environ 75,5 km2) sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce territoire est l'une des cinq composantes du bien patrimonial intitulé « Kujataa au Groenland : agriculture nordique et inuite en bordure de la calotte glaciaire ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

La saison 2010-2011 du Racing Club de Strasbourg voit le club disputer la treizième édition du Championnat de France de football National, championnat auquel le club participe pour la première fois de son histoire, ceci après avoir terminé 19e de Ligue 2 à l'issue de la saison 2009-2010, qui a été particulièrement chaotique. Début , le club aurait pu, si son appel auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des clubs professionnels n'avait pas été reçu, intégrer pour raisons financières le groupe A (Est) du Championnat de France amateur (CFA), le quatrième échelon footballistique français. La première moitié de saison du Racing se caractérise par « un départ poussif et des nuls qui s'accumulent » selon Barbara Schuster, pour aboutir à une onzième place au classement à la pause hivernale. En janvier, l'équipe entame une « improbable remontée » qui la voit revenir vers les premières places et finalement échouer à la quatrième, à trois points du dernier club promu, l'EA Guingamp. La saison, « calamiteuse en coulisses, la pire de l'histoire du club », est marquée par de nombreux problèmes extra-sportifs. La fin de la saison est ponctuée par maints rebondissements, dont notamment un abandon du statut professionnel, une relégation administrative en Championnat de France amateur de football par la DNCG, décision maintenue en appel malgré une tentative de rachat du club. Après un dépôt de bilan et un placement en redressement judiciaire, le Racing Club de Strasbourg, racheté par Frédéric Sitterlé, annonce en août sa relégation volontaire en CFA 2 (D5). La saison 2011-2012 est ainsi la première depuis 1944 à être disputée sous statut amateur. |

L’affaire McLibel est le plus long procès de l’histoire britannique. Ce bras de fer juridique a opposé deux militants écologistes sans emploi à la plus grosse multinationale du monde, McDonald's. Il s'est achevé le 15 février 2005, après plus de dix ans, par la victoire des deux activistes face au géant McDonald’s devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils avaient été accusés initialement d'avoir dénoncé les pratiques de McDonald’s concernant la mauvaise qualité de la nourriture vendue, l’exploitation des employés, les méthodes marketing malsaines dirigées contre les enfants. Lire l’article | ||

La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située dans le bassin amazonien en Amérique du Sud. Le bassin amazonien s'étend sur 7,3 millions de km² et la forêt elle-même sur environ 6 millions de km², situé sur neuf pays, essentiellement le Brésil (avec 63 % de la forêt), mais aussi l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la France (via le département de la Guyane), le Suriname, le Guyana, la Bolivie et le Pérou. Bien que sa réputation de « poumon de la Terre » soit erronée, la forêt amazonienne est l'un des plus importants réservoirs de biodiversité de la planète et représente la moitié des forêts tropicales du monde. En termes d'écologie, il s'agit d'une forêt primaire au stade climax...

|

Les Anasazis sont des Amérindiens du Grand Sud-Ouest de l’Amérique du Nord. Ils étaient répartis en plusieurs groupes dans les États actuels du Colorado, de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Leur civilisation a laissé de nombreux vestiges monumentaux et cultuels sur plusieurs sites, dont deux sont classés sur la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO. Ensuite, les vestiges retrouvés par les archéologues témoignent d'une maîtrise des techniques de la céramique, du tissage et de l'irrigation. Enfin, les Anasazis savaient observer le soleil et dessinaient des symboles restés mystérieux dans le désert. Aujourd'hui, les descendants des Anasazis, les Zuñis et les Hopis de l’Arizona et du Nouveau-Mexique perpétuent leur culture. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

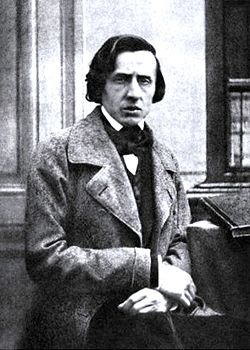

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

Ælfhelm est un noble anglais mort en 1006. Il est ealdorman de Northumbrie (en réalité, seulement de la région autour d'York) sous le règne d'Æthelred le Malavisé, de 994 au plus tôt jusqu'à sa mort. Issu d'une puissante famille de Mercie, Ælfhelm est principalement connu par les chartes sur lesquelles il a témoigné, ainsi que par le testament de son frère Wulfric Spot. Le chroniqueur du XIIe siècle Jean de Worcester rapporte qu'il est tué à l'instigation de l'ealdorman mercien Eadric Streona, apparemment avec l'assentiment du roi. Ses fils Wulfheah et Ufegeat subissent quant à eux le supplice de l'aveuglement. En revanche, sa fille Ælfgifu est épargnée. Elle devient quelques années plus tard l'épouse du futur roi de Danemark et d'Angleterre Knut le Grand. | ||

|

Digimon World (デジモンワールド, Dejimon Wārudo) est un jeu vidéo de rôle, développé, distribué et édité par la société Bandai, initialement publié le au Japon sur console PlayStation. Le jeu est ensuite sorti le en Amérique du Nord, puis en en Europe. Une version Windows est commercialisée en Corée du Sud le . Digimon World inclut près de deux cents créatures numériques appartenant à la franchise médiatique Digimon, créée en par Akiyoshi Hongo. Il s'agit du deuxième jeu vidéo dérivé de la franchise, succédant Digital Monster Ver. S: Digimon Tamers, publié en sur Sega Saturn. Il met en scène un jeune garçon transporté dans le Digimonde, dont la mission est de convaincre les Digimon de revenir dans la Capitale qu'ils ont quittée après avoir perdu la mémoire. Pour ce faire, le protagoniste doit élever et entraîner son propre Digimon. Le jeu est accueilli d'une manière mitigée par l'ensemble de la presse spécialisée, qui le compare bien souvent aux premiers jeux vidéo de la franchise Pokémon, notamment pour son système d'élevage de monstres, et qui estime qu'il est surtout destiné aux amateurs de la franchise Digimon. En février 2000, le jeu compte un total de 250 000 exemplaires vendus au Japon. Digimon World possède plusieurs suites adaptées sur consoles PlayStation, PlayStation 2, Xbox, GameCube et Nintendo DS. |

L'Attaque des Titans (進撃の巨人, Shingeki no Kyojin, litt. Le Géant assaillant, souvent abrégé SnK), aussi connu sous le titre anglais Attack on Titan, est un shōnen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié entre et dans le magazine Bessatsu Shōnen Magazine puis compilé en trente-quatre volumes reliés par l’éditeur Kōdansha. La version française est publiée en intégralité par Pika Édition dans la collection seinen entre et . L’histoire tourne autour du personnage d’Eren Jäger dans un monde où l’humanité vit entourée d’immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les Titans. Le récit raconte le combat mené par l’humanité pour reconquérir son territoire, en éclaircissant les mystères liés à l’apparition des Titans, du monde extérieur et des évènements précédant la construction des murs. Une adaptation en série télévisée d’animation de vingt-cinq épisodes produite par Wit Studio est diffusée initialement entre avril et sur la chaîne MBS au Japon. Une deuxième saison de douze épisodes est diffusée entre avril et . Une troisième saison de vingt-deux épisodes, divisée en deux parties, est diffusée entre et sur NHK General TV. Une quatrième et dernière saison, divisée en trois parties, est produite par MAPPA et diffusée de à sur NHK General TV pour la première partie, de à pour la deuxième partie, et la troisième partie composée de deux épisodes spéciaux est diffusée entre et . La version originale sous-titrée en français est initialement diffusée et distribuée en simultané par Wakanim puis Crunchyroll en streaming et téléchargement légal, puis éditée par @Anime en DVD et Blu-ray. Des original video animation sont commercialisés au format DVD avec des éditions limitées du manga, et un film live en deux parties est diffusé lors de l’été 2015. Des adaptations en jeux vidéo, light novels et séries dérivées ont également vu le jour. La série est un succès commercial à l’échelle mondiale, avec un tirage total s’élevant à plus de 140 millions d’exemplaires en , ce qui classe l'œuvre parmi les séries de mangas les plus vendues. L’adaptation en anime a notamment permis une large popularisation de l’œuvre à l’international. L’accueil critique est également positif et loue l’atmosphère, l'intensité et le développement du récit. La série est récompensée par de nombreux prix, bien que l'interprétation politique de la série produise des controverses.

| ||

La Légende de Novgorode serait le premier poème de Blaise Cendrars, publié dans une traduction russe à Moscou en 1907. Ce texte de jeunesse a longtemps été considéré comme perdu, voire comme n'ayant eu d'autre existence que dans l'imagination fertile de son auteur supposé, jusqu'à ce qu'en 1995 un exemplaire en soit découvert par hasard dans une bouquinerie bulgare. Ce premier poème révèlerait, entre autres choses, le secret de l'origine du pseudonyme littéraire que s'était choisi Frédéric Sauser. Mais son authenticité est douteuse. |

L’équipe de France de rugby à XV en tournée en 1958 est la première équipe de rugby à XV représentant la France à se déplacer dans l’hémisphère Sud dans une nation du Commonwealth. Elle effectue une tournée en Afrique du Sud en 1958 et termine invaincue en test match avec une victoire et un match nul. Les Springboks — surnom de l’équipe d’Afrique du Sud — affrontent les Français dans une série historique pour les Bleus — surnom de l’équipe française — pourtant handicapés par plusieurs absences. Lors du premier test match, la sélection française obtient un match nul 3-3. La tournée est un succès complet car le , l’équipe de France remporte sa première victoire par 9-5 face aux Springboks lors du second test match à l’Ellis Park de Johannesburg, sous la conduite de Lucien Mias, le Docteur Pack. L’équipe de France démontre alors qu’elle peut rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Ces bons résultats préfigurent les succès à venir dans le Tournoi des cinq nations. | ||

Iolanda Gigliotti, dite Dalida, est une chanteuse et actrice française d'origine italienne, née le au Caire (Égypte) et morte le à Paris. Issue d'une famille calabraise installée en Égypte, elle est élue Miss Égypte en 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de , elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Le Temps des Fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai et Bésame mucho. Souffrant d’une dépression — en raison notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort lui façonnent une image d’icône au destin tragique. |

Lech Wałęsa ⓘ /'lɛx va'wɛ̃ŋsa/, (né à Popowo en Pomeranie le 29 septembre 1943) était un électricien, avant de devenir la figure emblématique d'une Pologne libérée et un homme politique grâce à Solidarność, dont il a été le président. Sa carrière politique a débuté par son activité de dirigeant du syndicat Solidarność (Solidarité), premier syndicat autonome dans la zone d'influence soviétique. Il est co-fondateur de ce syndicat avec Anna Walentynowicz. Ce syndicat est né du licenciement d'Anna Walentynowicz des chantiers navals de Gdańsk ; sous son impulsion et celle de Wałęsa, ce syndicat a rapidement fédéré les ouvriers, dénoncant sans trêves la dictature. De nombreuses grèves ont alors éclaté en 1980, en particulier à Gdańsk. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| ||

Céline Dion (née à Charlemagne, Québec le ) est une chanteuse canadienne. Québécoise francophone, elle commence sa carrière dans les années 1980 et en 1990 enregistre son premier album en anglais, Unison, qui lui permet de se faire connaître aux États-Unis et dans le monde entier. Ensuite, elle alterne les albums en langue française et anglaise et réussit à s'imposer comme l'une des plus importantes chanteuses dans ces deux langues. En 25 ans de carrière, Céline Dion a enregistré plus de 25 albums francophones et anglophones. En 2004, lors de la cérémonie des World Music Awards, elle a reçu un Chopard Diamond award pour avoir vendu plus de 175 millions d'albums. Sony BMG, sa maison de production, a annoncé en 2007 que le total de ses ventes avait atteint 200 millions d'albums et 230 millions en incluant les monoplages (singles). Lire l'article |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | ||

L'église Saint-Michel (slovaque : Kostol svätého Michala), souvent encore appelée chapelle Saint-Michel (Kaplnka svätého Michala), est une église gothique composée d'une seule nef, située au centre de la ville de Košice en Slovaquie. L’édifice fut construit durant la seconde moitié du XIVe siècle et est situé juste à côté de la cathédrale Sainte-Élisabeth dont il était la chapelle funéraire. Celle-ci fut longtemps entourée d'un cimetière, qui fut remplacé par un parc après son démantèlement en 1771. De ce passé, la chapelle a conservé sa consécration à saint Michel et un ossuaire. Elle a également fait l'objet de plusieurs modifications et rénovations, dont les plus importantes, entraînant une modification du plan, eurent lieu au XVe siècle et au début du XXe siècle. La chapelle reçut le titre d'église en 2006, après une dernière rénovation. Le complexe formant le cœur de la cité de Košice et comprenant la cathédrale Sainte-Élisabeth, l'église Saint-Michel et la tour Urban a été déclaré « monument culturel national » en 1970. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Gyumri ou Gumri (en arménien Գյումրի) est la capitale et la principale ville du marz de Shirak, au nord-ouest de l'Arménie. Avec plus de 140 000 habitants, elle est la deuxième ville de l'Arménie après la capitale Erevan. D'abord connu sous le nom de Kumaïri, le hameau, devenu « Gyumri », ne se développe vraiment qu'au XIXe siècle. En 1837, la ville est rebaptisée Alexandropol sous l'Empire russe puis, en 1924, Léninakan pendant la période soviétique. Après l'indépendance de l'Arménie en 1991 elle retrouve son nom de Gyumri. Le , la ville est détruite à 60 % par un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter. | ||

|

L’aïkibudō est un art martial traditionnel d’origine japonaise (budō) essentiellement basé sur des techniques de défense. Il est très proche de l’aïkidō. Il hérite des mêmes enseignements issus des pratiques martiales des samouraïs. Il ne peut être décrit seulement comme une évolution de l’aïkidō, bien plus connu, mais comme une autre forme de l’enseignement d’un même fondateur, Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba, également fondateur de l’Aïkidō, a fait évoluer sa vision de l’art martial tout au long de sa vie. L’Aïkidō moderne correspond à la forme la plus récente de son enseignement. Avant d’arriver à cette forme épurée, la forme de sa pratique et le nom de son école ont connu des changements. Ueshiba avait ainsi nommé son école Daitōryū aikijūjutsu, en référence à l’école traditionnelle d’où il tirait ses techniques, puis Aïkibudō (1930), qui deviendra ultérieurement Aïkidō (1942). |

Les Lignages de Bruxelles qui avaient nom Sleeus, Sweerts, Serhuyghs, Steenweeghs, Coudenbergh, Serroelofs et Roodenbeke ont formé depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime une classe d’hommes particulière destinée "à diriger la cité avec sagesse, à la défendre avec force et à la rendre plus belle et plus prospère". À cette triple mission, correspondaient les trois fonctions dont les Lignages de Bruxelles ont eu le monopole jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

| ||

Mars Exploration Rover (MER) est une mission double de la NASA lancée en 2003 et composée de deux robots mobiles ayant pour objectif d'étudier la géologie de la planète Mars et en particulier le rôle joué par l'eau dans l'histoire de la planète. Les deux robots ont été lancés au début de l'été 2003 et se sont posés en janvier 2004 sur deux sites martiens susceptibles d'avoir conservé des traces de l'action de l'eau dans leur sol. Chaque rover ou astromobile a alors entamé un périple en utilisant une batterie d'instruments embarqués pour analyser les roches les plus intéressantes. Spirit a atterri dans le cratère Gusev tandis que Opportunity s'est posé le 24 janvier 2004 sur Meridiani Planum. Les rovers ont découvert plusieurs formations rocheuses qui résultent probablement de l'action de l'eau dans le passé : billes d'hématite grise et silicates. Les robots ont également permis d'étudier les phénomènes météorologiques, d'observer des nuages et de caractériser les propriétés des couches de l'atmosphère martienne. Les deux véhicules MER conçus et gérés par le Jet Propulsion Laboratory ont largement dépassé les objectifs qui leur étaient fixés : parcourir 600 mètres et rester opérationnel durant 90 jours martiens. Spirit, désormais bloqué par le sable, a pu parcourir 7,7 kilomètres et a transmis ses dernières données scientifiques le 22 mars 2010 tandis qu'Opportunity, toujours opérationnel après avoir progressé en juin 2010 de plus de 21 kilomètres, se dirige vers le cratère Endeavour. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L'échidné à nez court (Tachyglossus aculeatus), ou échidné australien, est un mammifère vivant pratiquement sur tout le territoire australien (il n'est absent que dans quelques îles du nord ; c'est le mammifère autochtone qui a le plus vaste territoire en Australie) et dans les régions côtières et montagneuses du sud-est de la Nouvelle-Guinée. C'est l'une des quatre espèces d'échidnés existant encore, mais il est le seul membre du genre Tachyglossus. Avec les trois espèces d'échidnés à nez long et l'ornithorynque, il forme l'ordre des monotrèmes, les seuls mammifères pondant des œufs vivant encore actuellement. Il n'est pas apparenté au hérisson ni au porc-épic, malgré leurs ressemblances. Il est également connu pour son manteau de piquants, la possibilité de se rouler en boule pour échapper aux prédateurs et sa longue langue visqueuse qui lui permet d'attraper rapidement les fourmis et termites dont il se nourrit. Il n'est pas menacé d'extinction mais les activités humaines telles que la chasse, la destruction de son habitat, l'introduction de nouveaux parasites et prédateurs ou encore la circulation automobile ont sensiblement réduit sa population. | ||

Le Rover lunaire Apollo (en anglais, Lunar Roving Vehicle, LRV) est un véhicule fabriqué à quatre exemplaires pour l’agence spatiale américaine (NASA) qui fut utilisé par les astronautes au cours des missions Apollo pour explorer la surface de la Lune. Le Rover lunaire a roulé pour la première fois le dans le cadre la mission Apollo 15. Ce petit engin tout-terrain biplace à l’allure rustique (masse à vide de 210 kg pour une longueur de 3 mètres) pouvait transporter plus de 490 kg de charge utile à la vitesse modeste de 14 km/h grâce à 4 moteurs électriques de 0,25 CV alimenté par des batteries non rechargeables. Sur le plan technique il était doté d’un système de navigation perfectionné et de roues d’une conception originale. Le Rover fut conçu sans que les caractéristiques du sol lunaire soient connues avec précision. Il devait fonctionner dans un environnement particulièrement hostile (température élevée, absence d’atmosphère, faible gravité, terrain accidenté et meuble) difficilement reproductible sur terre. Malgré ces contraintes, le Rover lunaire a rempli sans problèmes majeurs les objectifs qui lui étaient assignés. |

Paul Deliège, né le à Olne (Belgique) et décédé le à Liège (Belgique), est un auteur et scénariste belge francophone de bande dessinée, principalement connu pour les séries Bobo et Les Krostons. En 1959, il entre aux éditions Dupuis et le journal Spirou, où il lance avec Vicq la série Théophile. Au début des années 1960, il est le principal auteur des mini-récits du journal Spirou où, en compagnie de Maurice Rosy, il crée la série Bobo. Puis, il donne naissance, seul, à Cabanon et à Superdingue. Comme scénariste, il crée la série Les Krostons pour Arthur Piroton, avant de reprendre le dessin dès la deuxième histoire, puis il scénarise Youk et Yak pour Noël Bissot, Petit-Cactus pour Salvérius, Sam et l’Ours pour Lagas et surtout plusieurs histoires de la série Sibylline pour Raymond Macherot. Dans les années 1980, il anime Le Trou du souffleur dans Spirou avant de prendre sa retraite en 1996. | ||

La synthèse des protéines est le processus par lequel une cellule assemble une chaîne protéique en combinant des acides aminés isolés présents dans son cytoplasme, guidé par l’information contenue dans l’ADN. Elle se déroule en deux étapes au moins : la transcription de l’ADN en ARN messager et la traduction de l’ARN messager en une protéine…

|

La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), mégaptère ou jubarte est une espèce de baleines à fanons (ou mysticètes). C’est un mammifère cétacé de grande taille : les adultes atteignent habituellement 13 à 14 mètres de long et pèsent en moyenne 25 tonnes. La baleine à bosse effectue des sauts spectaculaires hors de l’eau, possède de longues nageoires pectorales et son chant est très élaboré. Elle vit dans les océans et les mers du monde entier. Elle est un sujet privilégié pour le tourisme d’observation des baleines (whale-watching). | ||

|

La réaction en chaîne par polymérase (PCR est l'abréviation anglophone de Polymerase Chain Reaction, l'acronyme français ACP pour Amplification en Chaîne par Polymérisation est très rarement utilisée) est une méthode de biologie moléculaire d'amplification génique in vitro qui permet de copier en très grand nombre une séquence d'ADN ou d'ARN connue, à partir d'une faible quantité d'acide nucléique. Cette technique permet entre autres de détecter la présence de virus, d'OGM...

| ||

La tortue luth (Dermochelys coriacea) est la plus grande des sept espèces actuelles de tortues marines et la plus grande des tortues de manière générale. Elle ne possède pas d'écailles kératinisées sur sa carapace, mais une peau sur des os dermiques. C'est le seul représentant contemporain du groupe des Dermochelyoidae, le clade des tortues à dos cuirassé, connu aussi par diverses espèces fossiles, dont certaines géantes comme l'archelon. La tortue luth fréquente tous les océans de la planète, mais sa survie est gravement menacée par le braconnage, les filets de pêche, la pollution et l'urbanisation du littoral. Elle figure sur la liste de l'UICN des espèces en voie de disparition et fait l'objet de conventions et de programmes internationaux de protection et de conservation. |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | ||

Le château médiéval de Pouancé est situé dans la commune de Pouancé, dans le département de Maine-et-Loire (France), à la frontière occidentale de l’ancienne province de l’Anjou, face à la Bretagne. Avec l’enceinte urbaine de la ville, dont une partie est encore visible aujourd’hui, il couvre une superficie de trois hectares. On le surnomme parfois « second château de l’Anjou » en terme d’importance, juste après le château d’Angers. Il fait partie des Marches de Bretagne et est le pendant angevin du château de Châteaubriant. Sur un site fortifié au moins dès le XIe siècle, le château fort actuel est construit du XIIe au XVe siècles. Assiégé à plusieurs reprises pendant la guerre de Cent Ans, il devient une forteresse de premier plan à la fin du XVe siècle, lors du conflit entre le royaume de France et le duché de Bretagne. Le château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le . Il a subi 40 ans de fouilles ponctuelles et de rénovations. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens, le site n'ayant pas fait l'objet de recherches approfondies. |

Les cratères de Mono-Inyo (Mono-Inyo Craters en anglais) sont une chaîne volcanique qui s'étend sur quarante kilomètres du nord au sud, depuis le lac Mono jusqu'à Mammoth Mountain, au sein du comté de Mono, dans l'Est de l'État américain de Californie. Le champ volcanique de Mono Lake forme l'extrémité septentrionale de la chaîne et consiste en deux îles volcaniques dans le lac et un cône sur sa rive nord-ouest. La majeure partie des cratères de Mono, qui constituent l'essentiel de la partie septentrionale de la chaîne, sont des volcans phréato-magmatiques qui ont, depuis leur formation, été surmontés par des dômes de rhyolite et des coulées de lave. Les cratères d'Inyo constituent l'essentiel de la partie méridionale et sont très semblables aux précédents. L'extrémité méridionale de la chaîne, appelée Red Cones, est formée de cratères d'où sortent des fumerolles et de cônes de cendres, autour de Mammoth Mountain. Les éruptions le long de l'étroit système de fissures présent sous la chaîne actuelle ont commencé entre 400 000 et 60 000 ans BP, sur la bordure occidentale de la caldeira de Long Valley. Mammoth Mountain se forme à cette époque. Les cratères de Mono naissent entre 40 000 et 600 ans BP et les cratères d'Inyo entre 5 000 et 500 ans BP, à la suite de nombreuses éruptions. Des coulées de lave, il y a 5 000 ans, construisent les Red Cones, tandis que les cratères de Mammoth Mountain apparaissent au cours du dernier millénaire. Le soulèvement de Paoha Island dans le lac Mono Lake, il y a 250 ans, représente le dernier signe d'activité volcanique dans la chaîne. Ces éruptions proviennent vraisemblablement de petites poches de magma plutôt que d'une unique chambre magmatique volumineuse comme celle à l'origine de la caldeira de Long Valley, 760 000 ans BP. Au cours des trois derniers millénaires, les éruptions se sont succédé tous les 250 à 700 ans. En 1980, une succession de séismes et de déformations de terrain à l'intérieur et au sud de la caldeira ont indiqué un regain d'activité le long de la chaîne. La région est occupée et exploitée par l'homme depuis des siècles. L'obsidienne est collectée par la tribu amérindienne des Mono Païutes pour la confection d'outils tranchants et de pointes de flèches. Cette roche à l'aspect vitreux continue à être extraite au XXIe siècle pour servir de décapant et de décoration. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Mono Mills exploite le bois sur les pentes des volcans pour les besoins de Bodie. Des travaux hydrologiques sont réalisés à partir de 1941 afin d'alimenter l'aqueduc de Los Angeles à partir du lac Mono, à travers une conduite d'eau passant sous les cratères de Mono. En 1984, le champ volcanique de Mono Lake et une grande partie des cratères de Mono sont placés sous la protection de la Mono Basin National Scenic Area. Les installations dans la chaîne sont gérées par le service des forêts des États-Unis au sein de la forêt nationale d'Inyo. Diverses activités sont possibles, notamment la randonnée pédestre, l'observation ornithologique, la pratique du canoë-kayak, du ski et du vélo tout terrain. | ||

Gabor Szilasi, né Gábor Szilási le à Budapest, est un photographe québécois d'origine hongroise. Son œuvre produite au fil des années explore un portrait d'ensemble du peuple québécois. Selon plusieurs historiens de l'art, l'œuvre de Szilasi doit être considérée comme une contribution majeure à la photographie québécoise. Le portrait est au cœur du travail photographique de Szilasi puisque les gens et leur vie l'intéressent profondément. |

L'édition 2005 de Lockdown est une manifestation de catch (lutte professionnelle), qui a eu lieu le à l'Universal Orlando Resort d'Orlando en Floride. Il s'agit de la première édition de ce spectacle qui met en avant les matchs en cage, tous les matchs ayant lieu dans une structure surnommée Six Sides of Steel (six côtés d'acier) en référence au ring hexagonal de cette fédération. Neuf matchs ont lieu ce soir-là, dont un pour le championnat du monde par équipe de la National Wrestling Alliance (NWA) entre America's Most Wanted (Chris Harris et James Storm) et la Team Canada (Petey Williams et Eric Young), ainsi qu'un autre pour le championnat de la division X (championnat de la division extrême) entre Christopher Daniels et Elix Skipper. Les principaux matchs sont un match par équipe entre la Team Nash (B.G. James, « Diamond » Dallas Page et Sean Waltman) à la Team Jarrett (Jeff Jarrett, The Outlaw et Monty Brown) dans un Lethal Lockdown match et un match afin de désigner le challenger pour le championnat du monde poids-lourds de la NWA de Jeff Jarrett qui a opposé A.J. Styles à Abyss. Cette édition a été marquée par l'accident de Chris Candido, qui s'est cassé une jambe et démis une cheville. À la suite de complications sérieuses liées à son opération, il décède le 28 avril 2005. | ||

L'Ordre du Temple était un ordre religieux et militaire international issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge. Ses membres sont appelés les Templiers. Il fut créé le 13 janvier 1129 à partir d'une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Il œuvra pendant les XIIe et XIIIe siècles à l'accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem dans le contexte de la guerre sainte et des croisades. Il participa activement aux batailles qui eurent lieu lors des croisades et de la Reconquête. Après la perte définitive de la Terre sainte en 1291, l'ordre fut victime de la lutte entre la papauté et Philippe le Bel et fut dissous par le pape Clément V le 22 mars 1312 à la suite d'un procès en hérésie. La fin tragique de l'ordre mena à nombre de spéculations et de légendes sur son compte. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

La Charente (en saintongeais Chérente, en occitan Charanta) est un fleuve français. Prenant sa source à Chéronnac dans la Haute-Vienne à 295 mètres d'altitude , elle traverse ensuite les départements de la Charente, une petite partie de la Vienne, la Charente à nouveau, la Charente-Maritime avant de se jeter dans l'océan Atlantique entre Port-des-Barques et Fouras par un large estuaire. | ||

La ligne 6 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Elle suit un parcours semi-circulaire au sud de la ville sur les anciens boulevards extérieurs, entre les stations Charles de Gaulle — Étoile à l'ouest et Nation à l'est. Ouverte de 1900 à 1906 entre Étoile et Place d'Italie, elle porte d'abord l'indice 2 sud ou Circulaire sud avant d'être longtemps intégrée à la ligne 5, tandis que le tronçon de Place d'Italie à Nation ouvre en 1909 directement sous le nom de ligne 6. Longue de 13,6 kilomètres, dont 6,1 kilomètres en aérien soit 45 % de son parcours, et équipée de matériel sur pneumatiques depuis 1974, cette ligne est l'une des plus agréables du métro de Paris, grâce aux nombreuses vues, parfois exceptionnelles, qu'elle offre sur plusieurs grands monuments et paysages de la capitale. Avec un peu plus de cent millions de voyageurs en 2004, elle est la sixième ligne la plus fréquentée du réseau. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Drive, ou Sang-froid au Québec, est un film noir américain réalisé par Nicolas Winding Refn sorti en 2011. Bien que Drive présente des points communs avec le film de course-poursuite de Walter Hill, Driver, il est adapté du roman homonyme de James Sallis par Hossein Amini. Comme dans le livre, le film traite de la double vie d'un homme, interprété par Ryan Gosling, cascadeur le jour et chauffeur pour criminels la nuit. Le réalisateur a expliqué qu'il avait été influencé par Bullitt (1968) et Le Jour du fléau (1975), et que Drive est un hommage à Alejandro Jodorowsky. Drive est projeté pour la première fois au 65e festival de Cannes, le où il connaît un certain succès critique et où Nicolas Winding Refn reçoit le prix de la mise en scène. Il bénéficie également de nombreuses nominations aux Satellite Awards 2011 et aux Critics' Choice Movie Awards 2012, quatre aux BAFTA Awards 2012, une nomination aux César du cinéma 2012 et une aux Oscars 2012, la presse considérant cependant que le film est boudé par cette dernière cérémonie. Drive a été présenté à différents festivals avant sa sortie en salles. Il a réalisé une recette mondiale de 73 millions de dollars à la mi-février 2012 et se place 91e du box-office américain en 2011.

| ||

Paranoid Park est un film dramatique franco-américain écrit et réalisé par Gus Van Sant. Le film est tiré d'un roman du même nom (Paranoid Park) écrit par Blake Nelson et qui se déroule à Portland en Oregon. Gabe Nevins y interprète un adolescent skateboarder qui tue accidentellement un agent de sécurité. Van Sant a écrit le script en deux jours, après avoir lu et décidé d'adapter le roman de Nelson. Pour auditionner les jeunes, le réalisateur a lancé un appel sur le site internet MySpace dans lequel il invite les adolescents à participer au casting. L'appel lancé concerne tant les rôles principaux que les rôles secondaires (pour lesquels plusieurs des figurants doivent avoir une certaine pratique du skateboard). Le tournage commence en dans tout l'Oregon, dont le Burnside Skatepark qui représente le skatepark fictif Eastside Skatepark imaginé dans le roman. Paranoid Park est projeté pour la première fois durant le Festival de Cannes, le , en compétition pour la Palme d'or. En fin d'exploitation en salles, le film réalise une recette totale de 4 545 747 $ pour un budget de 5 500 000 $. Les critiques ont, pour la majorité, été positives ; beaucoup ont apprécié la réalisation ainsi que la photographie. Le film remporte le prix du 60e anniversaire du Festival de Cannes, un Independent Spirit Award et deux Boston Society of Film Critics Awards. |

Le phénakistiscope (mot formé du grec phenax -akos, « trompeur », et skopein, « examiner ») est un jouet optique donnant l'illusion du mouvement fondé sur la persistance rétinienne. Il a été inventé par le Belge, Joseph Plateau en 1832. Le phénakistiscope comporte un disque en carton, percé de dix à douze fentes, sur lequel un mouvement est décomposé en une séquence d'images fixes, et un manche permettant son maintien pendant sa rotation. Pour percevoir le mouvement, le spectateur se place en face d'un miroir et positionne ses yeux au niveau des fentes du disque, du côté opposé aux dessins. Il fait ensuite tourner le carton. Les fentes servent d'obturateur en ne laissant apparaître l'image reflétée dans le miroir qu'un très court instant. L'œil ne voit donc que des images fixées par la persistance rétinienne, les unes après les autres, ce qui reconstitue le mouvement lorsque le disque tourne à une vitesse suffisante. | ||

Sergio Leone, né le à Rome où il est mort le , est un réalisateur et scénariste italien. Père du western spaghetti (qu'il popularise largement, sans toutefois l'inventer, ni adhérer à l'épithète), il réalise les films Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand qui sont souvent considérés comme des classiques du cinéma, films qui révèlent l'acteur Clint Eastwood et le compositeur Ennio Morricone. Il est également célèbre pour la Trilogie du temps, composée de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la révolution et Il était une fois en Amérique. Alors qu'il était apprécié par le public, mais boudé par la critique et ses pairs de son vivant, son importance dans l'histoire du cinéma est par la suite reconnue. Leone réussit à s'imposer parmi les grands réalisateurs grâce à son style novateur, par sa mise en scène, et par l'utilisation de la musique, composée par son collaborateur et ami Ennio Morricone. Plusieurs réalisateurs importants reconnaissent l'influence qu'il a eue sur leur travail ou l'admiration qu'ils lui portent, au premier rang desquels Quentin Tarantino. |

Phyllobates aurotaenia est une espèce d'amphibiens de la famille des Dendrobatidae, endémique de la côte pacifique de la Colombie. Les indiens Noanamá et Emberá la nomment kokoï, elle est appelée « Phyllobate à bande dorée » en français. Il existe deux formes de Phyllobates aurotaenia, l'une des deux étant probablement due à une hybridation ou à un cline avec Phyllobates bicolor. Considérée avec Phyllobates bicolor comme la deuxième grenouille au monde par sa toxicité (Phyllobates terribilis étant la plus toxique), Phyllobates aurotaenia a été étudiée et décrite pour la première fois en 1913 par le zoologiste George Albert Boulenger. Cet anoure, qui peut atteindre jusqu'à 35 mm, se rencontre dans les forêts tropicales humides des départements du Chocó et de Valle del Cauca, à une altitude comprise entre 90 et 1 000 m. Bien que de petite taille, les spécimens sauvages, stockant de la batrachotoxine, alcaloïde stéroïdien, dans les glandes de leur peau, sont mortellement toxiques. Le nombre de Phyllobates aurotaenia et leur aire de répartition ne cessent de diminuer, notamment à cause de l'impact des activités de l'Homme sur son habitat naturel. L'Union internationale pour la conservation de la nature la considère ainsi comme une « espèce quasi menacée » (NT). Phyllobates aurotaenia est notamment connue pour l'utilisation qu'en font certains peuples amérindiens de Colombie, pour la chasse. L'industrie pharmaceutique mène aussi des études sur les puissants alcaloïdes stéroïdiens qu'elle sécrète. | ||

Mark Recchi (né le à Kamloops, ville de la Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il joue au plus haut niveau depuis plus de 20 ans et sa ville natale a baptisé la rue passant devant la patinoire : « Mark Recchi Way ». Il a gagné une Coupe Stanley, trophée ultime de la Ligue nationale de hockey (également désigné par le sigle LNH), au cours de la saison 1990-1991 avec les Penguins de Pittsburgh, où il jouait aux côtés de joueurs comme Mario Lemieux, Jaromír Jágr, Ron Francis ou encore Tom Barrasso, puis une autre en 2006-2007 avec les Hurricanes de la Caroline aux côtés d'Eric Staal, Justin Williams, Rod Brind'Amour et Martin Gerber. |

Le Crédit Agricole Centre France est l'une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit agricole. Elle est implantée sur 2 régions (Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) et 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy-de-Dôme. Près d'un habitant sur 2 de ce territoire est client du Crédit agricole Centre France, soit 900 000 clients. Le Crédit agricole Centre France compte 136 Caisses locales. Ces coopératives de base forment le socle du fonctionnement du groupe Crédit agricole. Les sociétaires des Caisses locales élisent ainsi 1 702 administrateurs. En 2010, le Crédit agricole Centre France rassemble 175 000 sociétaires. En savoir plus sur Crédit Agricole Centre France...

| ||

Aire-sur-la-Lys est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais. Les habitants de cette petite ville sont appelés les Airois ou plus rarement les Airiens. Commune fortifiée faisant successivement partie du comté de Flandre, du comté d'Artois, du duché de Bourgogne puis des Pays-Bas espagnols, Aire-sur-la-Lys est définitivement rattachée à la France par le traité d'Utrecht (1713). S'ensuit une longue période de stagnation tant économique que démographique qui contraste au XIXe siècle et au début du XXe siècle avec le dynamisme du bassin minier voisin. Aire-sur-la-Lys peut néanmoins bénéficier de sa situation privilégiée au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais et surtout de son patrimoine architectural riche de 23 monuments historiques. |

Le lac de Grand-Lieu est un lac situé en France, au sud-ouest de Nantes, à une dizaine de kilomètres au sud de la Loire, en presque totalité sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, dans le département de la Loire-Atlantique. Du fait de la très faible déclivité du terrain qu'il recouvre, il est caractérisé par une superficie très fluctuante, une faible profondeur, et un fonctionnement qui évoque plutôt celui de grands lacs peu profonds comme le lac Tchad, que celui de la plupart des autres grands lacs de France. Il s'agit en hiver du plus grand lac naturel de plaine français. La faune et la flore du lac sont remarquables. Ce sont 270 espèces d'oiseaux, 19 espèces de reptiles et batraciens, 30 espèces de poissons et une cinquantaine de mammifères qui peuplent le site. C'est notamment un milieu très favorable pour l'anguille d'Europe. La zone du lac abrite 250 espèces de végétaux et 220 d'algues. Huit plantes s'y trouvant sont protégées au niveau international. La majeure partie du lac est recouverte d'herbiers flottants. Il a été classé en 1995 comme zone humide d'importance internationale par la convention de Ramsar. | ||

|

La crise politico-militaire en Côte d'Ivoire commence le , un début de solution se profile le avec la signature de l’Accord de Linas-Marcoussis. Cependant, une brusque crispation en novembre 2004 remet en cause toutes les avancées obtenues. Une promesse de règlement final se dessine enfin avec la signature de l’Accord politique de Ouagadougou le . Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles venus du Burkina Faso tentent de prendre le contrôle des villes d'Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative de prendre Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, respectivement dans le centre et le nord du pays. La rébellion qui prendra plus tard le nom de "Forces Nouvelles" occupe progressivement la moitié nord du pays le coupant ainsi en deux zones géographiques distinctes : le sud tenu par les Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN). | ||

La licorne, parfois nommée unicorne, est une créature légendaire à corne unique. Son origine, controversée, résulte de multiples influences, en particulier de descriptions d'animaux, notamment de rhinocéros et d'antilopes, issues de récits d'explorateurs. Les premières représentations attestées d'animaux unicornes remontent à la civilisation de l'Indus. Le récit sanskrit d'Ekasringa et les routes commerciales pourraient avoir joué un rôle dans leur diffusion vers le Proche-Orient. Connue dans l'Occident chrétien depuis l'Antiquité grecque par des récits de voyageurs en Perse et en Inde, sous le nom de monocéros, la licorne occidentale se distingue de ses consœurs asiatiques par son apparence, son symbolisme et son histoire. Sous l'influence du Physiologus, les bestiaires occidentaux et leurs miniatures la décrivent comme un animal sylvestre très féroce, symbole de pureté et de grâce, attiré par l'odeur de la virginité. Le récit de sa chasse, durant laquelle une jeune fille vierge aide les chasseurs à la capturer, se diffuse dans tout l'Occident chrétien ainsi qu'une partie du monde musulman. La représentation physique de la licorne occidentale se fixe entre le cheval et la chèvre blanche à la fin du Moyen Âge. Elle se voit dotée d'un corps équin, d'une barbiche de bouc, de sabots fendus, et surtout d'une longue corne au milieu du front, droite, spiralée et pointue, qui constitue sa principale caractéristique, comme dans la série de tapisseries La Dame à la licorne. La licorne devient l'animal imaginaire le plus important de l'Occident chrétien depuis le Moyen Âge jusqu'à la fin de la Renaissance. La croyance en son existence est omniprésente, grâce au commerce de sa « corne » et à sa présence dans certaines traductions de la Bible. Des objets présentés comme d'authentiques « cornes de licorne » s'échangent, et sont crédités du pouvoir de purifier les liquides des poisons et de guérir la plupart des maladies. Peu à peu, ces objets sont identifiés comme des dents de narval, un mammifère marin arctique. L'existence de la licorne reste toutefois discutée jusqu'au milieu du XIXe siècle. De tous temps, cette bête légendaire intéresse des théologiens, médecins, naturalistes, poètes, gens de lettres, ésotéristes, alchimistes, psychologues, historiens et symbolistes. Son aspect symbolique, très riche, l'associe à la dualité de l'être humain, la recherche spirituelle, l'expérience du divin, la femme vierge, l'amour et la protection. Carl Gustav Jung lui consacre une quarantaine de pages dans Psychologie et Alchimie. La licorne figure depuis la fin du XIXe siècle parmi les créatures typiques des récits de fantasy et de féerie, grâce à des œuvres comme De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, La Dernière Licorne de Peter S. Beagle, Legend de Ridley Scott, ou encore Unico d'Osamu Tezuka. Son imagerie moderne s'éloigne de l'héritage médiéval, pour devenir celle d'un grand cheval blanc « magique », avec une corne unique au milieu du front. Son association récente à des univers fictifs tels que, entre autres, My Little Pony, lui donne une image plus mièvre. Elle est souvent prétexte à des parodies dans la culture populaire, entre autres à travers le culte de la Licorne rose invisible. |

Pierre de Grèce (en grec moderne : Πέτρος της Ελλάδας / Pétros tis Elládas ; et en danois : Peter af Grækenland og til Danmark), prince de Grèce et de Danemark, est né à Paris, en France, le et est mort à Londres, au Royaume-Uni, le . Membre de la Maison d’Oldenbourg, c’est un prince, un militaire et un anthropologue grec spécialiste du Tibet et de la polyandrie. Le prince Pierre passe l’essentiel de son enfance dans la région parisienne, et ne découvre la Grèce qu’après la restauration de son cousin, le roi Georges II, sur le trône, en 1935. Grâce à sa mère, la princesse Marie Bonaparte, il fréquente très jeune de nombreux intellectuels, et rencontre Aristide Briand, Rudolph Loewenstein, Sigmund Freud et Bronislaw Malinowski. Adulte, Pierre étudie le droit, qui ne le passionne guère, à la Sorbonne, et obtient son doctorat en 1934. Il part ensuite étudier l’anthropologie avec Malinowski à la London School of Economics, en 1935-1936. Dans le même temps, le prince noue une relation amoureuse avec une roturière divorcée du nom d’Irène Ovtchinnikova. En 1937, ils partent ensemble pour un long voyage en Asie. Pierre passe ainsi plusieurs mois en Inde, où il étudie différentes populations qui pratiquent la polyandrie avant de se marier avec Irène le . Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale le conduit cependant à rentrer en Europe avec son épouse et à s’engager dans l’armée hellénique. Officier de liaison, il doit quitter la Grèce après l’invasion de celle-ci par les forces de l’Axe et trouver refuge en Égypte. Il y poursuit le combat aux côtés des Alliés. Il sert alors principalement en Libye et en Italie, mais effectue également plusieurs missions en Méditerranée occidentale, en Afrique noire, et même en Chine. À la Libération, les tensions politiques que connaît la Grèce et le refus de la famille royale d’accepter son mariage l’empêchent de rentrer à Athènes. Après un bref séjour à Copenhague, Pierre et son épouse repartent donc pour l’Asie, où ils participent à la branche tibétaine de la troisième expédition danoise en Asie centrale (1950). Ne pouvant pénétrer au Tibet du fait de l’intervention militaire chinoise qui se produit alors dans la région, le couple décide de s’installer près de la frontière, à Kalimpong, pour y étudier les réfugiés tibétains. Hormis quelques intermèdes européens et afghan, le séjour de Pierre et d’Irène dans la région dure jusqu’en 1957, année où le gouvernement indien les expulse à cause de leur soutien aux Tibétains... | ||

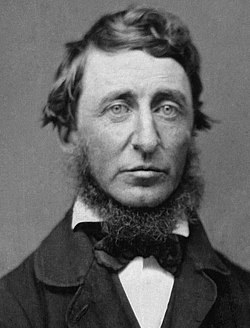

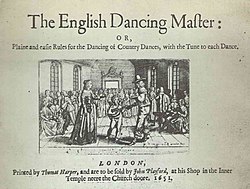

La contredanse désigne une danse supposée d'origine anglaise (country dance : danse de campagne), bien que certains historiens la disent d'origine française (contre-danse : danse vis-à-vis). La contredanse anglaise est apparue au milieu du XVIe siècle, et le maître à danser John Playford (1623-1686) lui donna ses lettres de noblesse en publiant, en 1651, The English Dancing Master. La contredanse se diffuse en France à partir de 1684, grâce au maître à danser anglais Isaac et au danseur André Lorin, qui invente un système de notation dont Pierre Beauchamp et Feuillet vont s'inspirer pour fonder une écriture qui aura cours jusqu'au milieu du XIXe siècle. La contredanse anglaise s'est perpétuée jusqu'à nous, notamment sous la forme du reel écossais, tandis que la contredanse française a donné naissance, au début du XIXe siècle, à une forme simplifiée et standardisée, le quadrille. Lire l'article |

Acrocanthosaurus, également francisé acrocanthosaure (littéralement « lézard à hautes épines »), est un genre fossile de grands dinosaures théropodes carnivores de la famille également fossile des Carcharodontosauridae, ayant vécu durant les étages Aptien et Albien du Crétacé inférieur dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. Comme pour la plupart des dinosaures, le taxon n'est représenté que par une seule espèce connue, Acrocanthosaurus atokensis. Ses restes fossiles ont été découverts dans les États de l'Oklahoma, du Texas et du Wyoming aux États-Unis, mais des dents, un tibia et une vertèbre qui lui ont été attribuées ont été trouvées jusqu'au Maryland, suggérant une répartition à l'échelle du continent. C'était un prédateur bipède. Il est surtout connu pour les longs processus épineux de ses vertèbres qui servaient très probablement à fixer une longue chaîne de muscles sur le cou, le dos et les hanches de l'animal. C'est l'un des plus grands dinosaures théropodes connus, mesurant entre 11 et 11,5 m de long et pesant approximativement 4,4 à 6,6 tonnes. On a trouvé de grandes empreintes de théropodes au Texas qui ont pu être faites par un Acrocanthosaurus, mais il n'existe pas de lien direct entre ces derniers et les restes du squelette. Des découvertes récentes élucident beaucoup de détails sur son anatomie, permettant de faire des études précises, notamment sur la structure de son cerveau et le fonctionnement de ses membres antérieurs. C'était le plus grand théropode prédateur de son écosystème et probablement un superprédateur qui s'en prenait aux sauropodes, aux ornithopodes et aux ankylosauriens. | ||

ESPN Inc. (Entertainment Sport Programming Network Incorporated) est un réseau de télévision thématique orienté sur le sport. La société est américaine mais de nombreuses filiales couvrent le monde entier. ESPN était à son origine en 1979 une association entre la Getty Oil Company (rachetée par Texaco) et Nabisco. En 1984, la totalité des réseaux et franchises d'ESPN a été rachetée par ABC (80 %) et la Hearst Corporation (20 %). À la suite du rachat d'ABC par la Walt Disney Company en 1996, la société appartient désormais à la Walt Disney Company (80 %) et à la Hearst Corporation (20 %). La chaîne ESPN seule était regardée en 2007 par 96 millions de foyers américains. Les chaînes du groupe sont devenues des références en matière de sport. Son siège social est nommé ESPN Plaza ; il est situé à Bristol dans le Connecticut. |

L'affaire de Hautefaye, dite également drame de Hautefaye, est une affaire criminelle française, relative au supplice et à l'immolation par le feu d'Alain de Monéys, le , lors d'une foire dans le village de Hautefaye en Dordogne (France). Cette affaire se situe dans le contexte de la guerre de 1870 et des passions exacerbées qu'elle a provoquées dans la population de ce petit village. À la suite d'un simple malentendu, Alain de Monéys a en effet été pris pour un Prussien, ce qui a entraîné son lynchage. Les rumeurs de cannibalisme, dues à des propos attribués au maire du village et à des actes supposés des villageois, ont amplifié le caractère barbare de l'événement. Parmi les vingt et un accusés de cet assassinat, les quatre principaux responsables ont été condamnés à mort et un autre aux travaux forcés à perpétuité. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette affaire. Pour l'historien Georges Marbeck, elle symbolise le meurtre ritualisé du bouc émissaire, alors que pour Alain Corbin, les raisons tiennent davantage à la haine des paysans envers la noblesse. | ||

William Petty, né à Romsey, dans le Hampshire en Angleterre le et mort à Londres le , est un polymathe (économiste, scientifique, médecin, philosophe, homme d'affaires, membre du parlement et de la Société Royale…) britannique. Il est surtout connu pour son ouvrage sur l'arithmétique politique, qui pose les bases de l'économie politique et de la démographie – en quelque sorte de l'économétrie comme le dit Schumpeter –, en proposant l'utilisation des statistiques en matière de gestion publique. Il lui est aussi attribué l'énoncé de la philosophie du laissez-faire en matière gouvernementale. |

John William Madden, surnommé parfois Jake Madden ou Johnny Madden, né le à Dumbarton et mort le à Prague, est un footballeur international et entraîneur écossais. Il évolue au poste d'attaquant du milieu des années 1880 à la fin des années 1890 et se reconvertit en entraîneur du milieu des années 1900 au début des années 1930. John William Madden découvre le football dans les modestes clubs de Dumbarton, sa ville natale, alors qu'il est également riveur sur les chantiers navals du fleuve Clyde. En 1886, il débute une carrière de footballeur au Dumbarton Football Club. L'année suivante, il joue pour le Gainsborough Trinity Football Club, en Angleterre. En mai 1888, il est invité à participer au premier match du Celtic Football Club à Glasgow, et il rejoint définitivement ce club en 1889. Il y est notamment sacré triple champion d'Écosse en 1893, 1894 et 1896. En 1897, il quitte le Celtic et joue brièvement pour le Dundee Football Club puis le Tottenham Hotspur Football Club, avant de mettre un terme à sa carrière de joueur. En 1905, il rejoint Prague pour devenir l'entraîneur du SK Slavia Prague. Il dirige l'équipe pendant 25 ans avec un grand succès. Il remporte notamment trois des six premières éditions du championnat de Tchécoslovaquie en 1925, 1929 et 1930. Il entraîne également la sélection de Bohême-Moravie, avec laquelle il remporte le Grand Tournoi européen de football association en 1911, puis la sélection tchécoslovaque à l'occasion des Jeux olympiques de 1920. De 1905 à sa retraite en 1930, il conçoit et promeut un style de jeu novateur, inspiré du jeu pratiqué dans son Écosse natale et connu sous le nom de « football danubien ». Il est l'une des personnalités emblématiques du football tchèque de la première moitié du XXe siècle, au point d'être souvent qualifié de « père du football tchèque ». Il meurt en 1948. | ||

L'édition numérique ou édition électronique consiste à éditer des livres, des journaux ou des revues sous format numérique en vue de leur diffusion (en ligne ou sur support physique) et de leur lecture sur écran (liseuse, tablette, etc.). Elle comporte trois étapes : la saisie numérique du texte, la mise en page et la publication. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L'université de Nîmes (anciennement Centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes, appelé aussi UNÎMES), est une université située à Nîmes, dans le département du Gard, en France. Elle est créée en 2007 à partir d'un centre universitaire ouvert, lui, en 2002 ; elle est alors la cinquième université de l'académie de Montpellier. Les composantes de l'université sont réparties sur trois sites dans l'agglomération nîmoise. Son implantation principale est dans le fort Vauban, au nord du centre-ville de Nîmes, et elle dispose d'un site secondaire aux Carmes, dans le centre-ville, ainsi qu'une implantation dans le parc scientifique Georges Besse, au sud de l'agglomération. Un quatrième site, voué à devenir le site principal, doit entrer en service en 2013 dans l'est du centre-ville. L’université est pluridisciplinaire, et forme quelque 3 276 étudiants dans les domaines des sciences, du droit et de la gestion, ainsi que des lettres et des sciences humaines. Ses activités de recherches sont effectuées sous la tutelle d'autres établissements de la région. Elle est, par ailleurs, membre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur université Montpellier Sud de France depuis sa création en 2009. | ||

Horus (de l'égyptien Hor / Horou) est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Les représentations les plus communes le dépeignent comme un faucon couronné du pschent ou comme un homme hiéraconcéphale. Son nom signifie « le Lointain » en référence au vol majestueux du rapace. Son culte remonte à la préhistoire égyptienne. La plus ancienne cité à s'être placée sous son patronage semble être Nekhen, la « Ville du Faucon » (Hiéraconpolis). Dès les origines, Horus se trouve étroitement associé à la monarchie pharaonique en tant que dieu protecteur et dynastique. Les Suivants d’Horus sont ainsi les premiers souverains à s'être placés sous son obédience. Aux débuts de l’époque historique, le faucon sacré figure sur la palette du roi Narmer et, dès lors, sera constamment associé au pouvoir royal. Dans le mythe le plus archaïque, Horus forme avec Seth un binôme divin caractérisé par la rivalité, chacun blessant l'autre. De cet affrontement est issu Thot, le dieu lunaire, considéré comme leur fils commun. Vers la fin de l'Ancien Empire, ce mythe est réinterprété par les prêtres d'Héliopolis en intégrant le personnage d'Osiris, l'archétype du pharaon défunt divinisé. Cette nouvelle théologie marque l'apparition du mythe osirien où Horus est présenté comme le fils posthume d'Osiris né des œuvres magiques d'Isis, sa mère. Dans ce cadre, Horus joue un rôle majeur. En tant que fils attentionné, il combat son oncle Seth, le meurtrier de son père, le défait et le capture. Seth humilié, Horus est couronné pharaon d'Égypte et son père intronisé roi de l'au-delà. Cependant, avant de pouvoir combattre vigoureusement son oncle, Horus n'est qu'un être chétif. En tant que dieu-enfant (Harpocrate), Horus est le prototype du bambin soumis à tous les dangers de la vie. Frôlant la mort à plusieurs reprises, il est aussi l'enfant qui, toujours, surmonte les difficultés de l'existence. À ce titre, il est un dieu guérisseur et sauveur très efficace contre les forces hostiles. Outre ses traits dynastique et royaux, Horus est une divinité cosmique, un être fabuleux dont les deux yeux sont le soleil et la lune. L'œil gauche d'Horus, ou œil Oudjat, est un puissant symbole associé aux offrandes funéraires, à Thot, à la Lune et à ses phases. Cet œil, blessé par Seth et guéri par Thot, est l'astre nocturne qui constamment disparaît et réapparaît dans le ciel. Sans cesse régénérée, la lune est l'espoir pour tous les défunts égyptiens d'une possible renaissance. Sous ses multiples aspects, Horus est vénéré dans toutes les régions égyptiennes. À Edfou, un des plus beaux temples ptolémaïques, le dieu reçoit la visite annuelle de la statue de la déesse Hathor de Dendérah et forme, avec Harsomtous, une triade divine. À Kôm Ombo, Horus l'Ancien est associé à Sobek, le dieu crocodile. Fort de cette renommée, le culte d'Horus s'est exporté hors d'Égypte, plus particulièrement en Nubie. À partir de la basse époque, grâce aux cultes isiaques, la figure d'Harpocrate s'est largement popularisée à travers tout le bassin méditerranéen sous influence hellénistique puis romaine. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Un disjoncteur à haute tension est destiné à établir, prendre en charge et interrompre des courants sous sa tension assignée (la tension maximale du réseau électrique qu’il protège) à la fois :

Un disjoncteur est un appareil de protection essentiel d’un réseau à haute tension, car il est le seul capable d’interrompre un courant de court-circuit et donc d’éviter que le matériel connecté sur le réseau soit endommagé par ce court-circuit. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

La Howmet TX (pour Turbine eXpérimental) est une automobile de Sport-Prototypes américaine dessinée en 1968 pour tester la compétitivité du moteur à turbine à gaz en sport automobile. Conçue par le pilote Ray Heppenstall, la TX combine un châssis construit par McKee Engineering, une turbine louée à Teledyne Continental Motors et une aide financière et matérielle d'Howmet Corporation. Bien qu'elle ne soit pas la première à utiliser un moteur à turbine parmi les voitures de course, la Howmet TX est la première et la seule de ce type à gagner une course. Elle remporte deux courses du Sports Car Club of America (SCCA) et deux qualifications de sprint pendant sa seule année de compétition. La TX a détenu six records sur terre pour turbines de la FIA après s'être retirée de la course. |

Enel (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) est la société nationale italienne d'électricité, principal producteur d'énergie électrique du pays. Créée en 1962 lors de la nationalisation de l'ensemble des producteurs d'électricité en Italie, elle a été profondément réformée et privatisée en 1999 à l'occasion de l'ouverture du marché italien de l'électricité prônée par la Commission européenne. Enel est le plus important producteur d'énergie géothermique au monde avec plus de 100 ans d'expérience et 32 centrales en service en Italie et 20 dans le monde. L'entreprise dispose également des plus importantes centrales photovoltaïques en service actuellement. La première réalisation remonte à 1993 à Serre Persano d'une capacité de 3,3 MW, et va exploiter d'ici 2008 sa nouvelle unité à Montalto di Castro de 6,0 MW. L'entreprise produit plus de 50 000 MW à l'extérieur de son territoire national et 42 000 en Italie. Lire l'article | ||

De situ orbis geographia est un manuscrit enluminé de la Géographie de Strabon d'origine italienne, daté de 1459 et conservé à la bibliothèque d'Albi (Ms. 77). Traduit du grec ancien en latin par Guarino de Vérone sur commande du général vénitien Jacopo Antonio Marcello, ce texte de Strabon a été offert à René d'Anjou, comme cadeau diplomatique le 13 septembre 1459. Il fait partie d'un ensemble de livres envoyés par le militaire italien au prince français, tous deux bibliophiles et passionnés de culture antique. Le manuscrit de prestige est écrit sans doute à Padoue dans le style humaniste et doté de remarquables lettrines à facette inspirées de l'Antiquité. Il est surtout décoré de deux miniatures, conçues comme de véritables petits tableaux et représentant le traducteur, le commanditaire et le destinataire de l'ouvrage. Bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses attributions par les historiens de l'art, elles sont généralement données de nos jours au peintre Giovanni Bellini. Elles ont contribué à importer en France le style de la Renaissance italienne, particulièrement dans les nombreux manuscrits enluminés du roi René. Le manuscrit arrive sans doute à Albi dès la fin du XVe siècle ou au début du siècle suivant dans les collections de la bibliothèque de la cathédrale de la ville. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

Franklin Delano Roosevelt (ˈrəʊzəvelt), né le à Hyde Park (État de New York) et mort le à Warm Springs (Géorgie), était le 32e président des États-Unis. Figure centrale du XXe siècle, il fut le seul président américain à être élu à quatre reprises à partir de 1932 et à accomplir quatre mandats consécutifs. Confronté à la Grande Dépression, Roosevelt mit en œuvre le New Deal, un programme de relance de l’économie et de lutte contre le chômage. Il refonda le système bancaire et la Sécurité sociale. Il créa de nombreuses agences gouvernementales telles que la Works Progress Administration, la National Recovery Administration ou l’Agricultural Adjustment Administration. Il réussit à élaborer un nouveau mode de présidence, plus interventionniste et plus active grâce à son équipe de conseillers (Brain Trust). Roosevelt fut l’un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale et rompit avec l’isolationnisme traditionnel de son pays. Avant l’entrée en guerre des États-Unis, il lança le programme Lend-Lease afin de fournir les pays alliés en matériel de guerre. Après l’attaque de Pearl Harbor, il assuma pleinement ses fonctions de Commandant en chef de l’Armée américaine et prépara largement la victoire des Alliés. Il tint un rôle de premier plan dans la transformation du monde au sortir du conflit. Critiqué par les uns, admiré par les autres, il a laissé une très forte empreinte dans l’histoire de son pays et celle du monde. | ||

Les chemins de fer départementaux du Finistère sont un ancien réseau ferroviaire départemental à voie métrique. Composé d'un réseau desservant le Léon dans le Nord-Finistère et de 3 lignes isolées desservant le Sud-Finistère, ce réseau complétait, avec le réseau des Chemins de fer armoricains qu'il absorba en 1921, la desserte ferroviaire du Finistère qu'assuraient les « grandes compagnies » de l'Ouest et du PO, la première ayant par ailleurs affermé aux SE l'exploitation du Réseau breton à voie métrique. Composant le « premier réseau » des chemins de fer d'intérêt local décidés par le conseil général du Finistère à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ces lignes s'étendaient sur 214 km. Sauvées par la Seconde Guerre mondiale de la fermeture que le conseil général avait votée pour 1939, elles disparurent en 1946 [pourquoi ?]. |

La valeur propédeutique de l'espéranto provient du fait que l'apprentissage préalable de l'espéranto facilite l'étude ultérieure d'autres langues voire d'autres disciplines. On peut faire l'analogie de la flûte à bec, considérée comme une bonne introduction à l'apprentissage d'un autre instrument de musique. Des études (dès 1922-24 en Angleterre et par exemple aussi en 1995-98 en Croatie, Slovénie, Autriche) et sur des échantillons comparatifs d'élèves ont montré que les élèves qui avaient d'abord étudié l'espéranto, puis une langue étrangère atteignaient un meilleur niveau dans cette langue que le groupe témoin qui pendant la même durée n'avait étudié que cette langue étrangère. Cela provient des aspects propres de l'espéranto tels que sa logique et son caractère analytique qui préparent efficacement les élèves à aborder un système linguistique qui leur est étranger. Autres articles sélectionnés au sein du portail Espéranto

| ||

La bataille du cap Espérance, également appelée seconde bataille de l'île de Savo (サボ島沖海戦) dans les sources japonaises, qui eut lieu les 11 et fut le troisième engagement naval entre la Marine impériale japonaise et la marine américaine durant la bataille de Guadalcanal dans le théâtre Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Dans la nuit du 11 octobre, les forces navales japonaises de la zone des îles Salomon sous le commandement de Gunichi Mikawa organisèrent un important convoi de ravitaillement pour les troupes combattant à Guadalcanal. Le convoi était composé de deux transports d'hydravions et de six destroyers commandés par le contre-amiral Takatsugu Jōjima. Au même moment mais dans une opération séparée, trois croiseurs lourds et deux destroyers menés par le contre-amiral Aritomo Gotō devaient bombarder l'aéroport allié de Henderson Field sur l'île de Guadalcanal pour éliminer la menace posée par les appareils américains qui y étaient stationnés. Peu avant minuit le 11 octobre, une flottille américaine de quatre croiseurs et de cinq destroyers sous le commandement du contre-amiral Norman Scott intercepta la flotte de Gotō alors qu'elle approchait de l'île de Savo au nord de l'île de Guadalcanal. Les Américains attaquèrent par surprise et mirent en déroute la flotte japonaise. Les navires de Scott coulèrent un croiseur et un destroyer japonais, endommagèrent sévèrement un autre croiseur, blessèrent mortellement Gotō et forcèrent le reste de la flotte japonaise à annuler sa mission de bombardement. Durant l'échange de feu, l'un des destroyers de Scott fut coulé et un croiseur et un destroyer furent sévèrement endommagés. Dans le même temps, le convoi de ravitaillement japonais réalisa sa mission à Guadalcanal et entama son voyage de retour sans avoir été repéré par la flotte de Scott. Dans la matinée du 12 octobre, quatre destroyers japonais de ce convoi furent détachés pour protéger la retraite des navires endommagés de Gotō. Des appareils américains basés à Henderson Field coulèrent deux de ces destroyers plus tard dans la journée. Comme lors des précédentes batailles navales autour de Guadalcanal, l'issue stratégique ne fut pas claire car ni les Japonais ni les Américains ne parvinrent à sécuriser le contrôle des eaux autour de l'île. Néanmoins, la victoire du cap Espérance redonna le moral à la marine américaine après le désastre de la bataille de l'île de Savo en août. |