Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Depuis les débuts de l'aviation, de nombreuses configurations d'aile ont été imaginées pour permettre aux « plus lourds que l'air » – d'après l'expression consacrée dans les années 1910 pour désigner un aérodyne – de voler. Copiant dans un premier temps celles des animaux volant, les ailes vont, au début du XXe siècle, adopter le profil que l'on connaît aujourd'hui. Les pionniers de l'aviation multiplient le nombre d'ailes qui composent la voilure, à l'image du célèbre triplan Fokker Dr.I piloté par le Baron rouge Manfred von Richthofen, afin d'augmenter la surface portante, et de permettre à des aéronefs toujours plus lourds de voler. Avec l'amélioration constante et l'augmentation de puissance des motorisations, la configuration monoplan s'impose finalement, la vitesse de l'aéronef permettant de compenser la diminution de portance, liée à la diminution de la surface alaire. Mais les voilures vont rapidement se perfectionner, réduire leur traînée pour voler plus vite et plus loin en consommant moins de carburant ; elles sont également étudiées pour offrir une maniabilité accrue et une capacité d'emport maximisée. Dans les années 1970, des ailes à géométrie variable sont même développées pour profiter des avantages de différentes configurations d'aile selon les situations de vol. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

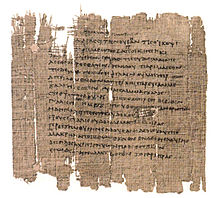

Le complexe funéraire de Djéser, édifié sous le règne du pharaon Djéser, se situe à Saqqarah, en Égypte. Il est, dans l'histoire de l'architecture égyptienne, le second ouvrage édifié en pierre de taille. Il marque une évolution importante de l'architecture monumentale. En effet, le tombeau du pharaon prend, pour la première fois et après de multiples modifications, la forme d'une pyramide. Cette innovation marque la naissance d'un nouveau type de sépulture. Les éléments cultuels ainsi que l'enceinte à redans représentent l'aboutissement d'une architecture évoluant depuis la IIe dynastie. Le tremblement de terre du a sérieusement affecté les infrastructures de la pyramide. La voûte du grand puits funéraire et les plafonds de plusieurs galeries souterraines menaçant de s'effondrer, une mission de sauvegarde a été commandée par le Conseil suprême des Antiquités égyptiennes afin de mener à bien leurs restaurations. En parallèle, des études sont constamment effectuées afin de mieux connaître ce monument majeur. Deux noms sont à rattacher à cet édifice : celui de l'architecte Imhotep, qui conçut cet ouvrage, et celui de l'égyptologue Jean-Philippe Lauer, qui consacra toute sa vie à étudier les vestiges de ce chef-d'œuvre de l'Ancien Empire égyptien. | |

Sheryl Swoopes, née le à Brownfield au Texas (États-Unis), est une joueuse de basket-ball américaine. Championne universitaire en 1993 avec les Red Raiders de Texas Tech en obtenant le titre de meilleur joueuse du tournoi final, elle remporte quatre titres de la WNBA avec l’équipe des Comets de Houston. Elle est désignée à trois reprises meilleure joueuse de la ligue, et trois fois meilleure joueuse défensive. Elle fait partie de la sélection des quinze meilleures joueuses de WNBA élue pour les quinze ans de la ligue. Avec la sélection américaine, elle remporte trois titres de championne olympique, une médaille d'or et deux de bronze au championnat du monde. Très populaire dans son pays, elle est la première joueuse qui voit commercialiser des chaussures de basket à son nom, la Air Swoopes, en référence à Michael Jordan.

|

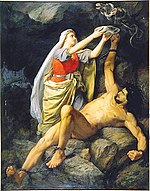

Sigyn est, dans la mythologie nordique, une déesse, femme de Loki et mère de Nari ou Narfi. Elle est mentionnée brièvement dans les sources islandaises : l'Edda Poétique, compilée au XIIIe siècle à partir de sources plus anciennes, et l'Edda de Snorri, écrite au XIIIe siècle. Sigyn n'est associée qu'au seul mythe du châtiment de Loki où, en femme fidèle, elle récupère dans un récipient le venin de serpent qui goutte sur le visage de son mari enchaîné, dans le but d'alléger ses souffrances. Sigyn est représentée sur la croix de Gosforth, datée du Xe siècle, et sa plus ancienne mention provient du poème scaldique Haustlǫng, du IXe siècle, et préservé dans l'Edda de Snorri, ce qui suggère qu'il s'agit d'une déesse germanique ancienne, et non d'une création récente. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | |

Le réseau de tramway de Strasbourg dessert la ville et six communes de son agglomération. Exploité par la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), il est considéré comme un exemple remarquable de la renaissance du tramway dans les années 1990. Avec l'expérience réussie de Nantes (depuis 1985), celle de Strasbourg a contribué à la construction de nouveaux tramways dans d'autres agglomérations françaises, comme Montpellier ou Nice. C'est au terme d'un long processus de prise de décision sur le plan communal en 1994, que la plus grande ville d'Alsace accompagne la réintroduction du tramway d'une requalification urbaine, si bien qu'actuellement, six lignes circulent sur un réseau long de 38,7 km. Un premier tramway avait circulé à Strasbourg entre 1878 et 1960 ; d'abord hippomobile, puis électrique à partir de 1894. En plus d'un dense réseau urbain, existaient plusieurs lignes interurbaines. S'ensuit un déclin à partir des années 1930, qui prend fin en 1960 avec la fermeture des dernières lignes. Le réseau moderne a été le premier en France à faire rouler des rames à plancher bas intégral. Le matériel est en effet constitué de cinquante-trois rames Eurotram au design futuriste, auxquelles se sont ajoutées, de 2005 à 2006, quarante-et-une rames Citadis reprenant le design des Eurotram. Le réseau de tramway strasbourgeois, contrairement à celui des autres villes de France, est maillé : dans le centre-ville, tous les tronçons sont parcourus par deux lignes (voire trois lignes entre les stations Homme de Fer et Observatoire), ce qui permet de limiter les correspondances et augmente les fréquences au cœur de l'agglomération. |

Le détournement publicitaire consiste à parodier des campagnes publicitaires afin d'en déformer et critiquer le message original. Les mouvements antipubs sont une autre pratique critique, plus radicale, consistant à militer contre la présence des publicités dans notre environnement. Lire l’article | |

Peuple caribe, comme les Kali'na, les Wayanas habitent une vaste zone frontalière entre le Brésil (leur pays d'origine), le Surinam et la Guyane française. Dans ce dernier, ils vivent sur le Litany (Aletani), affluent du Haut-Maroni. Les Wayana partagent leur territoire socioculturel avec les Apalaï. Ceux-ci sont moins d'une cinquantaine d'individus en Guyane. Autrefois constituée de nombreux sous-groupes éparpillés sur un vaste territoire, la population wayana est tombée à 1 400 personnes environ (2004). L'exposition consacrée à la nivrée chez les Wayanas évoquait 1 100 personnes en Guyane (CNRS/IRD) vivant surtout entre Maripasoula et Pilima. Les Wayanas se déplaçaient autrefois dans les régions des inselbergs Tumuc-Humac et leur périphérie...

|

Des Amérindiens aux États-Unis, premiers occupants du continent américain et leurs descendants, sont notamment présents sur le territoire des États-Unis. En 1492, l’explorateur Christophe Colomb pense avoir atteint les Indes orientales alors qu’il vient de débarquer en Amérique, aux Antilles. À cause de cette erreur, on continue d’utiliser des mots ou locutions comme « Indiens » et « Indiens d’Amérique » pour parler des populations autochtones du Nouveau Monde. Le nom propre Autochtones est d’usage assez récent. L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIe siècle provoqua d'importantes conséquences sur les Amérindiens : leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des mauvais traitements. Leur mode de vie et leur culture subirent des mutations. Avec l'avancée de la Frontière et la colonisation des Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. Leur situation démographique, sociale et économique ne cessa de se dégrader. Depuis les années 1970, la communauté amérindienne connaît un certain renouveau : leur population augmente, la pauvreté recule lentement, les traditions revivent. Si les Amérindiens sont désormais des citoyens à part entière, ils restent malgré tout en marge du développement américain. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | |

Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |

Offa est roi de Mercie de 757 à sa mort, en juillet 796. Il monte sur le trône dans un contexte troublé : Æthelbald, roi depuis 716, est assassiné en 757, et son successeur Beornred ne règne que quelques mois avant d'être supplanté par Offa. Après avoir rétabli l'autorité mercienne sur les peuples des Midlands, Offa étend vers 770 sa suzeraineté sur les royaumes de Kent et de Sussex. Il s'allie avec le roi Beorhtric de Wessex et soumet l'Est-Anglie dans les années 780. À la fin de son règne, Offa est sans conteste le plus puissant monarque de Grande-Bretagne. Il entretient une correspondance avec Charlemagne et finance la construction de nombreux établissements religieux, malgré ses relations conflictuelles avec l'archevêque de Cantorbéry Jænberht. Il ne parvient cependant pas à établir une dynastie durable : son fils et successeur Ecgfrith ne lui survit que cinq mois, et c'est un cousin éloigné, Cenwulf, qui devient roi après lui. De nombreux historiens considèrent Offa comme le plus important monarque anglo-saxon avant Alfred le Grand. Un témoignage évident de sa puissance est la digue d'Offa, une barrière de terre de 130 km de long édifiée sous son règne à la frontière du pays de Galles. Son règne a longtemps été considéré comme une étape vers l'unification de l'Angleterre, mais ce point de vue n'est plus majoritaire parmi les historiens. | |

Kwik-E-Mart est une chaîne fictive d'épiceries dans la série télévisée d'animation Les Simpson. C'est une parodie des chaînes d'épiceries américaines, telles que 7-Eleven et Circle K, qui met en scène nombre de leurs stéréotypes. Kwik-E Mart est connu pour ses prix élevés et pour la faible qualité de ses produits. Le gérant de la succursale de Springfield, ville fictive où se déroule l'action des Simpson, est un Indien, Apu Nahasapeemapetilon. L'épicerie est apparue pour la première fois au cours de l'épisode Bart a perdu la tête (France) / Bart, Chasseur de tête (Québec) et fait, depuis, partie des lieux récurrents de la série. En juillet 2007, onze magasins 7-Eleven situés aux États-Unis et au Canada ont été transformés en Kwik-E-Marts dans le cadre de la promotion du film centré sur la série. Pendant une durée limitée, 7-Eleven proposait également des produits sur le thème des Simpson dans de nombreux magasins, dont des Squishees, du Buzz Cola, des donuts ou des céréales Krusty-O's. Également en 2007, des boutiques de cadeaux façonnées d'après la chaîne Kwik-E-Mart ont ouvert à Universal Studios Florida et Universal Studios Hollywood, aux côtés de l'attraction The Simpsons Ride. |

Le Cœur de Thomas (トーマの心臓, Tōma no shinzō) est un shōjo manga écrit et dessiné par Moto Hagio en 1974 et pré-publié dans le magazine Shūkan Shōjo Comic de Shōgakukan. Il est l'un des premiers exemples de manga shōnen'ai, un genre centré sur les relations intimes entre jeunes garçons et ancêtre du boys' love. L'autrice dessine par la suite deux courtes œuvres complémentaires : une préquelle et une suite. Inspiré par les Bildungsromane — romans d'apprentissage, de formation — du romancier Hermann Hesse ainsi que par le film Les Amitiés particulières, il raconte le sacrifice d'un jeune garçon, Thomas, pour sauver le garçon qu'il aime d'un important traumatisme, qui le hante. Le manga est devenu un classique des deux genres du shōjo et du boys' love manga. Il a ainsi inspiré de nombreuses œuvres, notamment des adaptations en film, en pièce de théâtre ou encore en roman. Il est aussi traduit en plusieurs langues, notamment en français par Ryōko Sekiguchi et Takanori Uno et publié par Kazé.

| |

La crise bosniaque met aux prises les grandes puissances européennes les unes avec les autres durant l'automne et l'hiver 1908-1909. L'annexion formelle par l'Autriche-Hongrie des vilayets de Bosnie et d'Herzégovine en octobre 1908 constitue l'élément déclencheur de cette crise diplomatique. Les deux circonscriptions, appartenant nominalement à l'Empire ottoman, sont administrées depuis 1878, au nom du sultan ottoman, par la double monarchie, conformément aux décisions du congrès de Berlin. Ces dispositions limitent le droit d'occupation à 30 années et garantissent les droits souverains du sultan. Au cours des 30 années suivantes, les dirigeants de la double monarchie mènent une politique visant à rendre irréversible la tutelle austro-hongroise sur ces territoires, qui relèvent du ministre commun austro-hongrois des finances. En 1908, au terme de la période d'occupation prévue en 1878, la révolution des Jeunes-Turcs et la politique menée par la Serbie depuis le coup d'État de mai incitent l'Autriche-Hongrie à modifier le statut international des vilayets en procédant à leur annexion formelle, comme les accords secrets conclus en 1881 et 1884 avec le Deuxième Reich et l'Empire russe le lui permettent. Cette modification de statut, couplée avec l'érection de la principauté de Bulgarie en royaume indépendant, crée les conditions d'une crise internationale majeure. Ainsi, une fois la Russie circonvenue à Buchlau le 16 septembre, la Serbie, malgré son isolement diplomatique, refuse, dans un premier temps, de reconnaître la modification du statut des anciens vilayets occupés. Au terme de plusieurs mois de tensions diplomatiques, le royaume de Belgrade, isolé, abandonné par ses alliés, se trouve obligé, le 31 mars 1909, dans un second temps, d'accepter les termes de la note austro-hongroise sommant son gouvernement de reconnaître le changement de statut international du condominium austro-hongrois. |

La Lancia D50 est une monoplace de Formule 1 conçue par l’ingénieur italien Vittorio Jano en 1953 pour le compte de la Scuderia Lancia qui l’a engagée en championnat du monde de Formule 1 en 1954 et 1955. Cette monoplace novatrice (premier moteur V8 semi-porteur engagé en Formule 1) ne disputera toutefois que quatre Grands Prix sous sa dénomination originelle à la suite du décès de son pilote Alberto Ascari, au drame des 24 Heures du Mans 1955 et à la faillite de la firme Lancia e Cia. Fin 1955, Lancia, en cessation de paiement, quitte la compétition automobile et offre à la Scuderia Ferrari ses châssis D50 qui seront engagés en 1956 sous la dénomination Lancia-Ferrari D50, en 1957 sous le nom de Ferrari 801 et serviront de base à la conception de la Ferrari D246 engagée en 1958. Les différentes versions de D50 ont pris le départ de 18 Grands Prix de championnat du monde et décroché 5 victoires, 19 podiums, 8 pole positions et 6 meilleurs tours en course. Juan Manuel Fangio devient champion du monde à son volant en 1956. | |

|

La première guerre d'Afghanistan de l'histoire contemporaine a opposé, de décembre 1979 à février 1989, l'Armée rouge (armée de l'Union soviétique) aux moudjahiddin (« guerriers saints » musulmans). Durant dix ans, cette guerre a ravagé l'Afghanistan. Du fait de l'implication des États-Unis et de l'Union soviétique, cette guerre est considérée comme une des dernières crises de la guerre froide. Un an après le coup d'État de 1978, le régime communiste au pouvoir, encore fragile, est en proie aux traditionalistes soutenus par l’Iran. Lire l'article |

Michael Joseph Jackson ( à Gary, Indiana - à Los Angeles, Californie) est un chanteur, acteur-compositeur et danseur-chorégraphe américain surnommé « The King of Pop » (en français « Le Roi de la Pop »). Vedette dès son plus jeune âge avec les Jackson Five et icône planétaire depuis les années 1980, il a battu tous les records de l'industrie musicale et détient, encore à ce jour, celui de l'album le plus vendu au monde avec Thriller (1982), dont plus de 104 millions d'exemplaires ont été écoulés. Malgré les controverses, Michael Jackson demeure une des figures majeures de la musique Pop / Rock des cent dernières années, et est cité dans le Guinness Book comme l'homme le plus connu de tous les temps. Il est aussi l'artiste le plus récompensé de l'histoire de la musique. En l'an 2000, il est nommé Artiste du Millénaire aux World Music Awards. Il décède deux semaines avant son retour sur scène prévu pour juillet 2009. Le , après des funérailles privées, un hommage lui est rendu au Staples Center de Los Angeles, retransmis gratuitement en Mondovision. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| |

Depuis longtemps l'Homme s'interroge sur la question suivante : « Sommes-nous seuls dans l'Univers ? ». Ce qui entraîne la question de savoir s'il existe ou non d'autres planètes sur lesquelles pourraient se développer d'autres formes de vie. Christiaan Huygens est le premier astronome à envisager l'utilisation des instruments d'observation afin de détecter de telles planètes. Au cours du XXe siècle, grâce aux progrès technologiques des télescopes, tels que les détecteurs à couplage de charge (CCD), le traitement d'image, ainsi que le télescope spatial Hubble, qui permettent des mesures plus précises du mouvement des étoiles, beaucoup d'astronomes pensent détecter des planètes extrasolaires. Dans les années 1980 et au début des années 1990, quelques annonces sont faites, reprises dans les média, puis, après vérifications (cela peut prendre des mois, des années), finalement démenties (c'est la force de la méthode scientifique). La communauté astronomique se désespère, et certains en concluent déjà que le système solaire ne serait peut-être qu'une singularité... Il faut attendre l'année 1995 pour que la découverte de la première exoplanète soit confirmée. Lire l'article |

Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. | |

L'église Saint-Jean-Baptiste est une ancienne collégiale située à Montrésor dans le département d'Indre-et-Loire en France. Fondée en 1521 par Imbert de Batarnay, seigneur de Montrésor, qui souhaite en faire la sépulture de sa famille, et dédiée à Saint-Jean-Baptiste, elle est immédiatement élevée au rang de collégiale et abrite un chapitre de cinq puis douze chanoines. Imbert de Batarnay meurt avant la fin de la construction mais son corps y est finalement inhumé un peu plus tard. À partir de 1700, avec la création de la paroisse de Montrésor, elle assure la fonction d'église paroissiale. À la Révolution française, alors que le chapitre de chanoines s'est fortement réduit depuis un siècle, les derniers d'entre eux se dispersent mais l'église, bien que pillée et victime d'importantes dégradations en 1793, conserve sa fonction paroissiale, qu'elle assure encore au XXIe siècle. Elle observe le plan assez original d'une croix de Lorraine. Si son architecture est marquée par la fin de l'époque gothique, son décor, extérieur comme intérieur, porte l'empreinte des débuts de la Renaissance française. L'église a fait l'objet de nombreuses restaurations et réparations, notamment dans la seconde partie du XIXe siècle sous l'impulsion de la famille Branicki, et surtout de Xavier Branicki, maire de Montrésor de 1860 à 1870 et généreux mécène pour sa commune. La restauration du tombeau des Batarnay est l'une des interventions les plus symboliques de cette époque, tout comme la décoration intérieure de l'église faisant appel à des tableaux de la Renaissance italienne ou de l'école classique. Elle est classée au titre des monuments historiques par la liste de 1840 ; elle renferme dix-neuf objets faisant l'objet d'une protection et recensés dans la base Palissy du ministère de la Culture et de la Communication. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Tiridate Ier (en arménien Տրդատ Ա) est un roi d'Arménie ayant régné de manière discontinue entre 53 et 72 apr. J.-C. Fils du roi parthe Vononès II, il est le premier roi arménien de la dynastie arsacide. Son règne est interrompu une première fois en 54, puis de 58 à 63. La rareté des sources, presque exclusivement romaines, fait que de nombreux aspects de son règne sont inconnus. En 66, en vertu d'un accord entre Romains et Parthes au sujet de l'Arménie, Tiridate, frère du roi parthe Vologèse Ier, est couronné roi d'Arménie à Rome par Néron. Ses successeurs seront des princes parthes, mais leur accession au trône devra recevoir l'assentiment de Rome, faisant d'eux des vassaux à la fois des Romains et des Parthes. Plusieurs sources romaines contemporaines n'en ont pas moins considéré que Néron a ainsi de facto cédé l'Arménie aux Parthes. Tiridate est en outre mage zoroastrien, accompagné notamment d'autres mages lors de son séjour à Rome en 66. Au début du XXe siècle, certains ont considéré qu'il aurait joué un rôle dans le développement du culte de Mithra, vu comme la version romanisée du zoroastrisme. Cette théorie a depuis lors largement été réfutée. La date de sa naissance ainsi que celle de sa mort sont inconnues. | |

Le manga Kenshin le vagabond publié en France en vingt-huit volumes raconte l’histoire de Kenshin Himura, ancien assassin surnommé Battosaï, littéralement : « maître dans le dégainage de l’épée », durant l’ère Edo, il cache un passé très lourd… Devenu un vagabond depuis l’instauration de l’ère Meiji, il parcourt le pays muni de son sabre à lame inversée, avec le désir de ne plus tuer. |

Le mouvement Emmaüs est un ensemble d’associations laïques de solidarité présentes dans 36 pays. La première communauté Emmaüs a été fondée par Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, en 1949. Les groupes Emmaüs ont pour objet la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, par des moyens divers et adaptés au contexte des pays où ils se trouvent. La majorité d'entre eux ont une activité économique, souvent basée sur la récupération et le réemploi, mais pas exclusivement. Dans certaines régions, les groupes Emmaüs pratiquent également l'agriculture (en Afrique et en Asie, le micro-crédit (au Liban et au Bangladesh notamment), etc. | |

L'exploration de Mars par Curiosity est le déroulement de la mission du rover de Mars Science Laboratory de la NASA sur la planète Mars depuis son atterrissage dans le cratère Gale le 5 août 2012. Le véhicule dispose de 75 kg d'équipements scientifiques et a pour objectif de déterminer si l'environnement martien a pu être favorable à l'apparition de la vie. En décembre 2012, après avoir parcouru 700 mètres vers l'est, Curiosity s'est installé sur le site de Yellowknife Bay où il a découvert des indices d'un ancien lac ou d'un ancien delta aux eaux non acides. Après y avoir effectué des analyses durant six mois, il se dirige à présent vers le sud-ouest, en direction du Mont Sharp qui, avec son empilement de couches géologiques, constitue un objectif majeur. Début janvier 2016, Curiosity a franchi 13 km. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L'Université Monash (anglais : Monash University) est la plus grande université d'Australie avec environ 55000 étudiants. C'est une université publique qui possède des campus en Australie, en Malaisie et en Afrique du Sud. Elle fait partie des plus grandes universités australiennes et mondiales. L'université dispose de huit campus: six au Victoria en Australie (à Clayton, Caulfield, Berwick, Peninsula, Parkville et dans le Gippsland), un en Malaisie et un en Afrique du Sud. L'université a aussi un centre au Prato en Italie ce qui en fait aussi l'université d'Australie la plus internationale . L'université est membre du groupe des huit qui regroupe huit des plus importantes universités australiennes. Elle a été classée par le Times Higher Education Supplement (THES) au 43e rang des 200 plus grandes universités au monde en 1947. L'université a une faculté de Droit particulièrement bien connue située à Clayton. Ses places dans le premier et le second cycle sont très recherchées dans le pays. Alors qu'il y a 11 universités au Victoria, Monash attire 33% des meilleurs étudiants du Victoria. Lire l'article | |

La Fiat 804 ou 804 Corsa est une automobile de course du début des années 1920 développée par le constructeur automobile italien Fiat. Destinée exclusivement à la compétition, elle s'illustre notamment en 1922 en remportant le Grand Prix de l'Automobile Club de France ainsi que le Grand Prix d'Italie, établissant ainsi la domination de Fiat en Grands Prix devant des constructeurs aussi prestigieux que Ballot ou Bugatti. Le règlement de ces Grands Prix ayant, en 1922, fixé la cylindrée des automobiles en lice à deux litres maximum, le nouveau moteur Type 404 à six cylindres en ligne de 1 991 cm3 de cylindrée est retenu pour propulser la Fiat 804 ; en réalité, il s'agit simplement du moteur de la 802, le Type 402, amputé de deux cylindres et dont la course est diminuée de 20 mm. À l'inverse du moteur, le châssis, dont la dénomination « 804 » donne son nom à l'automobile, inaugure une configuration innovante et « élégante ». Après le départ de l'ingénieur Giulio Cesare Cappa de la direction de la Section Études Spéciales, à l'origine de la Fiat 804, celle-ci est remplacée, en 1923, par la 805, à laquelle est assigné l’objectif de préserver la compétitivité de Fiat en Grands Prix automobiles. |

Spirou est un périodique de bande dessinée belge francophone hebdomadaire dans lequel sont publiées plusieurs séries dont certaines ont marqué le neuvième art comme Spirou et Fantasio, Lucky Luke, Buck Danny, Boule et Bill, Gaston Lagaffe, Les Schtroumpfs ou encore Les Tuniques bleues. Fondé par l'éditeur Jean Dupuis le , le périodique parait tout d'abord sous le titre Le Journal de Spirou. Il trouve rapidement son auteur vedette en la personne de Jijé (auteur des Aventures de Jean Valhardi et de Jerry Spring) qui forme un quatuor composé d’André Franquin (Spirou et Gaston), Morris (Lucky Luke), Will (Tif et Tondu) et Eddy Paape (Marc Dacier) et qui marque durablement le journal de son empreinte. Dans les années 1950, l'arrivée d'Yvan Delporte comme rédacteur en chef déclenche ce qu'on appelle l'âge d'or de Spirou avec des auteurs comme Peyo (Johan et Pirlouit, Les Schtroumpfs et Benoît Brisefer), Jean Roba (Boule et Bill), Maurice Tillieux (Gil Jourdan), Raymond Macherot (Sibylline), Sirius (Les Timour), Jidéhem (Sophie), mais aussi Lambil (Les Tuniques bleues). L'arrivée de Thierry Martens dans les années 1970 permet le lancement de séries plus modernes, avec l'apparition des premières héroïnes féminines, Natacha de François Walthéry, Yoko Tsuno de Roger Leloup et Isabelle de Will, ainsi que de nouveaux personnages, comme Le Scrameustache de Gos, Sammy de Berck et Raoul Cauvin, Papyrus de Lucien De Gieter, Les Petits Hommes de Pierre Seron ou Docteur Poche de Marc Wasterlain. Le journal s'ouvre un peu plus aux histoires purement humoristiques grâce notamment au scénariste Raoul Cauvin avec des séries comme L'Agent 212 dessiné par Daniel Kox, Les Femmes en blanc de Philippe Bercovici, Pierre Tombal de Marc Hardy, Cédric de Laudec ou encore Les Psy de Bédu. Toujours dans le genre de l'humour, le journal publie également des séries comme Le Petit Spirou de Tome et Janry, Kid Paddle de Midam, Les Nombrils de Dubuc et Delaf. Dans un registre moins humoristique on peut lire notamment Jérôme K. Jérôme Bloche d'Alain Dodier, Jojo d'André Geerts ou Seuls de Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti. Dans les années 1990, le rédacteur en chef Thierry Tinlot fait de Spirou un journal « sans maquette » où comptent les grands délires complices avec le lecteur comme « l'affaire Cauvin » ou « la Malédiction de la page 13 ». Dans les années 2000, le journal change plusieurs fois de formule, avant de connaitre une stabilité avec l'arrivée de Frédéric Niffle à sa tête en 2008. Spirou possède sa propre identité, d'abord en inventant un style graphique, l'école de Marcinelle, puis en privilégiant toujours l'humour. Enfin, le journal a toujours fait partager ses coulisses à travers des séries, rédactionnels ou animations dont les personnages les plus marquants sont Gaston Lagaffe, dont les gags se déroulent dans une rédaction fictive de Spirou, et Le Boss dans les années 1990-2000. | |

Le cycle de Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques ou encore cycle de l’acide citrique (citrate) est au centre du métabolisme cellulaire. Il a été découvert par le biologiste Hans Adolf Krebs en 1937. Il est le point final et commun du catabolisme des glucides, lipides et protides…

|

Les fourmis (famille des formicidés, ou Formicidae) sont des insectes sociaux formant des colonies, appelées fourmilières, parfois extrêmement complexes. Par exemple, la fourmi Tetraponera colonise un arbre creux le Barteria surnommé au Gabon l’arbre de l’adultère. On y attachait les femmes adultères dans le temps. La morsure d’une fourmi de cette espèce crée une douleur aussi forte que celle d’une guêpe mais moins longue. Une certaine espèce, appelée fourmi tueuse, a tendance à attaquer des animaux beaucoup plus grands qu’elle dans sa quête de nourriture ou dans la défense de ses nids. Les attaques sur l’homme sont rares. Lire l’article | |

|

On nomme apoptose (ou mort cellulaire programmée, ou suicide cellulaire), le processus par lequel des cellules déclenchent leur auto destruction en réponse à un signal. C'est une mort cellulaire physiologique, génétiquement programmée, nécessaire à la survie des organismes pluricellulaires. Elle est en équilibre constant avec la prolifération cellulaire. Contrairement à la nécrose, elle ne provoque pas d'inflammation: les membranes plasmiques ne sont pas détruites, et la cellule émet des signaux qui permettront sa phagocytose par les globules blancs notamment les macrophages...

| |

La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), mégaptère ou jubarte est une espèce de baleines à fanons (ou mysticètes). C’est un mammifère cétacé de grande taille : les adultes atteignent habituellement 13 à 14 mètres de long et pèsent en moyenne 25 tonnes. La baleine à bosse effectue des sauts spectaculaires hors de l’eau, possède de longues nageoires pectorales et son chant est très élaboré. Elle vit dans les océans et les mers du monde entier. Elle est un sujet privilégié pour le tourisme d’observation des baleines (whale-watching). |

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. | |

Le TK Bremen est un cargo battant pavillon maltais qui s'est échoué le sur la côte de Bretagne sud, en France, en suscitant une importante couverture médiatique et une vive polémique. Ce vraquier de taille modeste, construit en 1982 dans un chantier naval de Pusan, en Corée du Sud, a été, depuis son lancement, la propriété successive de plusieurs armateurs, changeant parfois de pavillon. Inspecté régulièrement, il ne présente pas de défaut de sécurité majeur au moment de l'échouement. Le 15 décembre, le navire quitte le port de Lorient, où il vient de décharger sa cargaison, alors que la tempête Joachim est annoncée. Le capitaine décide de mouiller à l'abri de l'île de Groix, en face de Lorient, pour laisser passer celle-ci. Au cours du coup de vent, le navire ne parvient pas à se maintenir sur son ancre, et, après plusieurs tentatives pour regagner un mouillage à l'abri, le navire s'échoue dans la nuit du 16 décembre sur la côte sud du Morbihan, sans faire de victime, mais en créant une pollution modérée du site. Trop endommagé pour être réparé, il est démantelé en sur le lieu même du naufrage. Un mois plus tard, l'espace dunaire où s'est échoué le navire est complètement remis en état. L'accident suscite une polémique, car les autorités du port sont accusées d'avoir laissé le navire prendre la mer alors qu'une tempête était annoncée. Le rapport du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer, rendu en avril 2012, met en cause de mauvaises décisions prises par le capitaine du TK Bremen lors de la nuit du drame. |

Disneyland, ou officiellement Disneyland Park, est un parc à thèmes situé dans la ville d'Anaheim, en Californie, aux États-Unis. Il est le seul « royaume enchanté » conçu et vu par Walt Disney et a été inauguré le . Il fut construit en un peu plus d'un an par les équipes de Walt Disney Imagineering. Walt Disney dut pour le construire emprunter de l'argent en partie à ABC en échange de la production de la fameuse série Disneyland nommée par la suite Wonderful World of Walt Disney. Le parc a été construit sur une ancienne orangeraie d'Anaheim de 730 000 m2 (73 hectares), dans le comté d'Orange, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles. Seuls 340 000 m2 (34 ha) constituent le parc proprement dit. Le parc est surnommé « L'endroit le plus joyeux du monde » (Happiest Place on Earth). Le parc fait partie du complexe Disneyland Resort qui comprend aussi un autre parc, Disney California Adventure, plusieurs hôtels et une zone commerciale. | |

Le Vacher à tête brune (Molothrus ater) est une espèce d'oiseau de la famille des Icteridae. Le mâle est noir, à tête brune, et la femelle d'un gris-brun plus terne. Cette espèce pratique le parasitisme de couvée, c'est-à-dire que la femelle pond ses œufs dans les nids d'autres espèces d'oiseaux. Cet oiseau grégaire d'Amérique du Nord, à l'origine inféodé aux grands troupeaux de bisons du Midwest, a connu un fort accroissement de population aux XIXe et XXe siècles. Il est actuellement l'objet d'une campagne d'éradication controversée dans certaines zones des États-Unis, ayant pour but de préserver certaines espèces d'oiseaux en danger qui sont victimes de son parasitisme. |

Michael Francis Foley, Sr. ou, plus couramment, Mick Foley (né le à Bloomington), est un catcheur (lutteur), acteur, commentateur sportif et écrivain américain. Il a travaillé pour de nombreuses fédérations de catch, dont la World Wrestling Entertainment (WWE, anciennement WWF), la World Championship Wrestling (WCW), la National Wrestling Alliance (NWA), l'Extreme Championship Wrestling (ECW), et la Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Considéré par ses pairs comme l'un des plus grands catcheurs hardcore, il partage avec Terry Funk le surnom de « The Hardcore Legend ». Tout au long de sa carrière, Foley adopte de nombreux gimmicks. Il catche tout d'abord sous sa véritable identité, puis joue le rôle de personnages aux multiples facettes — « Mankind », un psychopathe masqué ; « Cactus Jack », un hors-la-loi brutal et « Dude Love », un hippie. Il a été quatre fois champion du monde : trois fois champion de la WWF et une fois champion du monde poids-lourds de la TNA. Il est le premier champion Hardcore de la WWE et a été 11 fois champion du monde par équipes : huit fois champion par équipes de la WWF, deux fois champion du monde par équipes de la ECW et une fois champion du monde par équipes de la WCW... | |

Pier Giorgio Frassati ( - ) est un étudiant, alpiniste et membre du Tiers Ordre dominicain, béatifié par le pape Jean-Paul II le à Rome. Né à Turin dans une famille bourgeoise, son père, Alfredo Frassati, agnostique, est le fondateur du journal « La Stampa ». Sa mère, née Adélaïde Ametis, est une peintre reconnue. Pier Giorgio poursuit ses études malgré des difficultés scolaires. Très vite, il se met au service de la foi et de la charité, secourant les pauvres des taudis de Turin, sans même que sa famille ne s'en aperçoive. Avec ses amis, il se consacre à un apostolat de son cru, au sein d'une compagnie créée par lui, la « compagnie des types louches », qui mêle amitié spirituelle et plaisanteries lors d'excursions dans les Alpes. L'arrivée du fascisme met fin à ses espoirs concernant l'émergence d'une démocratie chrétienne qu'il soutient par ses engagements associatifs et politiques. Il cherche alors à promouvoir la primauté de la paix en Europe, notamment à travers l'association « Pax Romana ». Lors de l'une de ses visites aux pauvres, il contracte la poliomyélite et meurt une semaine après le déclenchement de la maladie, le , à 24 ans. Lors de son enterrement, de nombreuses personnes pauvres ayant bénéficié de son aide sont présentes. Ses proches se rendent alors compte de son activité secrète et, très vite, sa personne est particulièrement admirée. De nombreux groupes de jeunes catholiques s'inspirent de son exemple dans les années qui suivent. En 1981, son corps est exhumé et on le découvre intact. Il est alors transféré à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. Il est déclaré vénérable en 1987, puis bienheureux en 1990, par le Pape Jean-Paul II. Décrit comme l'« homme des huit béatitudes » lors de sa béatification, il est déclaré saint patron des montagnards du fait de sa passion pour la montagne. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI le présentent comme un modèle de sainteté lors des différentes Journées mondiales de la jeunesse, ce qui a pour effet d'accroître encore sa notoriété. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Le site Natura 2000 de la vallée de l’Antenne est une zone spéciale de conservation située en Charente-Maritime et en Charente, dans la vallée de l’Antenne, affluent de rive droite de la Charente. Il couvre l’ensemble de la rivière et la majeure partie de ses affluents, dont le Briou. Il a été proposé en mars 1999 pour 1 173 ha et validé le 12 février 2004 pour 1 208 ha. La vallée a été intégrée comme site Natura 2000 car elle abrite sept habitats naturels d’intérêt communautaire et que sont présentes dix-neuf espèces d’intérêt communautaire dont certaines sont jugées prioritaires : le vison d’Europe, des chauves-souris (chiroptères), et un insecte, la rosalie des Alpes. | |

La ligne 4 du tramway d'Île-de-France (ou T4) est une ligne exploitée par la SNCF, mise en service le entre Aulnay-sous-Bois et Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Elle est longue de 7,9 kilomètres. Elle est issue de la transformation et de la mise intégrale à double voie de la ligne de Bondy à Aulnay-sous-Bois, dite ligne des Coquetiers, ouverte en 1875, qu'elle emprunte sur la totalité de son parcours. Elle est ainsi devenue la première ligne française utilisant un matériel tram-train, bien que son exploitation soit entièrement assurée en mode tramway (conduite à vue, circulation à droite, signalisation tramway, etc.). Fin 2016, sa régularité était particulièrement faible, en s'établissant à 74,5 %. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Cendrillon est le 16e long-métrage d'animation et le 12e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1950, il s'inspire du conte de Charles Perrault Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre, paru en 1697, et de la version des frères Grimm, Aschenputtel, publiée en 1812. Le film Cendrillon partage de nombreux éléments avec Blanche-Neige et les Sept Nains, le premier long métrage du studio Disney, sorti en 1937, et est presque similaire : au niveau scénaristique, au niveau graphique, la personnalité et l'aspect des héroïnes, l'atmosphère, l'époque des événements et les éléments qui en font des contes de fées. Les deux films sont aussi des entreprises risquées pour le studio : Blanche-Neige parce qu'il était le premier long métrage, et Cendrillon parce qu'il devait renflouer le studio, qui était alors dans une position financière difficile. D'ailleurs, après huit années de compilations, le long métrage Cendrillon était très attendu. Heureusement pour la suite, les deux films ont été des succès tant commerciaux qu'artistiques, même si en comparaison des productions de la fin des années 1930 ou du début des années 1940, Cendrillon est pour de nombreux auteurs de qualité légèrement inférieure. On peut y voir à la fois les conséquences des années précédentes, difficiles pour le studio, mais aussi un certain désengagement de Walt Disney pour ce type de film. Cendrillon, en partie grâce à son succès, marque le retour du studio Disney dans la production de longs métrages d'animation. Il fait aussi entrer l'entreprise Disney dans une nouvelle période faste, avec une diversification des productions, pour la plupart initiées ou ayant leurs racines à la fin des années 1940. Entre 1950 et 1955, le studio se lance dans la télévision, les longs métrages en prise de vue réelle et les parcs à thèmes. Un autre effet du film est un impact psychologique assez fort, car il conforte un imaginaire spécifique de Disney, établi dans les productions précédentes, et qui sera prolongé dans les suivantes. En analysant ce film, de nombreux auteurs évoquent une formule, une recette, des conventions définissant une notion de « classique Disney ». Ces éléments ont été assimilés par des générations d'enfants puis d'adultes, et, pour certains spécialistes, les effets de cet imaginaire imposé ne sont pas sans conséquence. L'histoire de Cendrillon a été prolongée dans les années 2000 avec deux suites, sorties directement sur le marché vidéo : Cendrillon 2 : Une vie de princesse en 2002 et Le Sortilège de Cendrillon en 2007.

| |

Le Stade de Wimbledon est un film français réalisé par Mathieu Amalric, présenté en lors du festival du film de Locarno, et dont la sortie généralisée a lieu le en France. Second long-métrage du réalisateur, il s'agit d'une fidèle adaptation du roman homonyme de l'écrivain italien Daniele Del Giudice, publié en 1983, qui, contrairement à ce que son titre suggère, est l'histoire d'une quête personnelle et littéraire dans la ville frontalière de Trieste en Italie. Le film est principalement interprété par l'actrice Jeanne Balibar, qui en est également la narratrice. Bien reçue par la critique, cette œuvre, à l'esthétique et au rythme très particuliers, permet à Mathieu Amalric d'être également considéré par la profession et par le public comme un réalisateur à part entière du cinéma d'auteur français, et non pas uniquement comme l'un de ses principaux acteurs. La sélection du film dans la liste finale des neuf films retenus en 2002 pour le prix Louis-Delluc constitue l'un des éléments de cette reconnaissance. |

Le Marignan est un cinéma de quartier situé à Saint-Josse-ten-Noode, inauguré en 1959 et qui cessa ses activités en 1979. Construit face au cinéma Le Mirano, il est bâti sur le terrain où se dressait La Maison des Brasseurs, un lieu de divertisement où étaient régulièrement projettés des films depuis 1905. Une autre salle de spectacle, Le Claridge, était établie à quelques mètres du Mirano, en direction de la place Madou. Le Mirano, avec son auvent, son grand hall d'entrée en entonnoir décoré d'affiches peintes et sa batterie de portes vitrées faisait le pendant du Mirano et était l'archétype des cinémas des années 1950. Le plafond du hall d'entrée est décoré d'éclairage au néon dont les tubes forment une énorme lettre « M » fleurdelysée. Surmontant l'auvent, l'enseigne lumineuse toute en hauteur rappelait la bataille de Marignan (1515), avec le nom du cinéma surmonté d'une fleur de lys, le tout accolé d'une longue épée. La salle, sans balcon comptait à l'origine 500 sièges, portés à 625 par après. Le cinéma fut inauguré pour le vingt-cinquième anniversaire du groupe Les Cinés de St-Josse qui regroupait cinq salles, Le Mirano, le Century et le Marignan et, à Schaerbeek, le Savoy et le Louvre, toutes situées chaussée de Louvain et aussi pour le même anniversaire de son frère quasi jumeau, Le Mirano. Le matin du jour de l'inauguration, le 11 juin 1959, une caravane de voitures de marque Citroën défilât dans les rues de la commune pour s'arrêter devant Le Marignan où était projeté le film Madame et son auto de Sophie Desmarets. La vedette du film était en effet une 2CV de cette marque. Des opérateurs avaient filmé le début de la soirée et le film, développé aux laboratoires ten-noodois Dassonville, fut projeté parmi les compléments. | |

Iolanda Gigliotti, dite Dalida, est une chanteuse et actrice française d'origine italienne, née le au Caire (Égypte) et morte le à Paris. Issue d'une famille calabraise installée en Égypte, elle est élue Miss Égypte en 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de , elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Le Temps des Fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai et Bésame mucho. Souffrant d’une dépression — en raison notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort lui façonnent une image d’icône au destin tragique. |

Le Mérulaxe de la Perijá (Scytalopus perijanus) est une espèce de passereaux de la famille des Rhinocryptidae, endémique de la serranía de Perijá, une petite chaîne de montagnes s'étendant de part et d'autre de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Cet oiseau, qui mesure entre 10 et 12 cm, peuple les forêts entre 1 600 et 3 225 mètres d'altitude. L'adulte a la tête de couleur gris neutre, la nuque brune, le dos brun barré de sépia tandis que la gorge et la poitrine sont lavées de blanc. La femelle se distingue notamment par une tache brune au niveau de la nuque plus nette que celle du mâle et le bas de sa poitrine est mêlé de chamois pâle. C'est un oiseau discret et difficile à observer. Sa niche écologique est très mal connue : il se nourrit d'insectes et la reproduction aurait lieu entre avril et juillet. Selon les auteurs Jorge Enrique Avendaño et al. (2015), cette espèce répond aux critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour être considérée comme étant une « espèce en danger » (EN), son aire de répartition estimée à environ 5 000 km2 devant probablement continuer de diminuer. La réserve naturelle de Chamicero del Perijá en Colombie et le parc national Sierra de Perijá au Venezuela devraient permettre de protéger partiellement son habitat. | |

La Colombie participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver au Canada qui se déroulent du 12 au 28 février 2010. Il s'agit de sa première participation à des Jeux d'hiver. La délégation colombienne est représentée par une seule athlète en ski alpin, Cynthia Denzler, qui est la porte-drapeau du pays lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux. La Colombie fait partie des pays qui ne remportent pas de médaille au cours de ces Jeux olympiques. La seule sportive engagée ne se classe pas dans les dix premiers de sa discipline, terminant 51e à l'épreuve de slalom, après avoir été disqualifiée en slalom géant deux jours auparavant, ayant raté une porte. En Colombie, la chaîne publique Señal Colombia obtient la licence pour transmettre à la télévision ces Jeux d'hiver, diffusant ainsi les cérémonies d'ouverture et de clôture et trois émissions quotidiennes d'une heure durant toute la période que dure la compétition. Par ailleurs, ESPN assure également l'émission de ces Jeux à la radio et à la télévision par câble et satellite tandis que Terra Networks les diffuse sur Internet. |

La Société financière La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social se trouve à Villeurbanne en Région Rhône-Alpes. Elle est largement inspirée de la pensée sociale anthroposophique. L’Association pour la nouvelle économie fraternelle a été créée en 1979. La nouvelle loi bancaire de 1984 contraint l’association à changer de statut. À l'initiative de 650 coopérateurs, la société financière anonyme coopérative de la Nef est créée en 1988. Le premier président a été Henri Nouyrit, paysan et dirigeant coopératif. Le premier siège social était installé à Bourbon-l'Archambault (Allier en Région Auvergne). Les financements accordés par la société financière de la Nef permettent de soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale. En savoir plus sur La Nef...

| |

Beynost (prononcer [beno]) est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes, à environ 15 km de Lyon. Elle appartient à l'unité urbaine de Lyon ainsi qu'à la région naturelle de la Côtière. Traversée par l'A42 et le canal de Miribel, la commune accueille également sur son territoire une partie du Grand parc de Miribel-Jonage. Aux XIXe et XXe siècles, Beynost noue une histoire particulière avec nombre de médecins renommés, dont Alexandre Lacassagne ou encore Henry Gabrielle qui fut également maire de la commune pendant plus de vingt ans. En 2008, très peu d'habitants de Beynost y travaillent : au contraire, près de 60 % des actifs de 15 ans ou plus, ayant un emploi et résidant à Beynost, travaillent dans un autre département que l'Ain, en particulier dans le Grand Lyon. Ses habitants sont appelés les Beynolans. |

Le parc national de Grand Teton, ou Grand Teton National Park en anglais, est un parc national américain situé au nord-ouest de l'État du Wyoming, aux États-Unis d'Amérique. Couvrant une superficie de 1 254 km2, ce parc est célèbre pour ses paysages montagneux dominés par le Grand Teton, qui culmine à 4 197 mètres d'altitude. Ses roches, âgées de plus de deux milliards d'années, sont parmi les plus anciennes de la planète, mais le relief actuel, de formation récente, ne date que d'une dizaine de millions d'années. Les Canadiens français sont à l'origine du toponyme, établi alors qu'ils exploraient les environs pour le compte de la Compagnie du Nord-Ouest. L'occupation humaine de la région remonte à plus de 10 000 ans, lorsque des Paléoaméricains l'arpentaient pour chasser et pratiquer la cueillette. Au fil des siècles, ces nomades améliorèrent leurs techniques et technologies jusqu'à l'arrivée des premiers explorateurs d'origine européenne. Les Shoshones furent ensuite remplacés par les colons, qui commencèrent à s'y installer vers la fin du XIXe siècle. Le parc est créé le malgré de fortes réticences de la population locale. Il est étendu en 1950, en partie grâce à des terres offertes par le richissime homme d'affaires John Davison Rockefeller Junior. Depuis, le National Park Service est chargé de la protection de ses richesses naturelles et culturelles, qui attirent chaque année plus de deux millions de visiteurs. Avec le tout proche parc national de Yellowstone et d'autres zones protégées avoisinantes, il fait partie du Greater Yellowstone Ecosystem, immense territoire où les bisons, les grizzlis et de nombreuses autres espèces sauvages peuvent jouir de l'un des derniers grands écosystèmes intacts d'Amérique du Nord. | |

|

L’économie de la Côte d’Ivoire, par ses caractéristiques, classe ce pays au rang des pays sous-développés. Le PIB par habitant s’élève seulement à 1 700 dollars en 2007. L’indice de pauvreté atteint 40,3 % en 2004, le plaçant au 92e rang sur 108 pays en développement. Depuis l’instauration du commerce triangulaire lors des premiers contacts avec les explorateurs, l’économie est dominée par l’exportation de produits dits de rente, en particulier le café et le cacao, pour lesquels la Côte d’Ivoire occupe les premiers rangs sur le plan mondial. Si l’économie ivoirienne repose à titre principal sur le secteur agricole que favorise un climat chaud et humide, l’apport de l’industrie au PIB est évalué à 20 % et celui du secteur tertiaire à 50 %. La Côte d’Ivoire présente pourtant de grandes potentialités pour un essor économique réel. Elle possède en effet d’importantes réserves de pétrole et des ressources minières dont l’or, le diamant, le fer et le cuivre. Elle produit en outre de l’électricité, dont une part est revendue aux pays voisins. | |

Le vampire est une créature mort-vivante qui, suivant différents folklores et selon la superstition populaire, se nourrit du sang des vivants afin d'en tirer sa force vitale. La légende du vampire puise ses origines dans des traditions mythologiques anciennes et diverses, et se retrouve dans toutes sortes de cultures à travers le monde. Le personnage du vampire fut popularisé en Europe au début du XVIIIe siècle, plus spécifiquement en Europe orientale, dans les Balkans. C'est en Serbie, vers 1725, que le mot « vampire » fait son apparition suite à un cas supposé, celui d'Arnold Paole. Selon les traditions locales, les vampires sont dépeints comme des revenants en linceul qui, visitant leurs aimées ou leurs proches, causent mort et désolation. Michael Ranft écrit un ouvrage, le De masticatione mortuorum in tumulis (1728) dans lequel il examine la croyance dans les vampires. Le revenant y est complètement, et pour la première fois, assimilé à un vampire, puisque Ranft utilise le terme slave de vampyri. Par la suite, le bénédictin lorrain Augustin Calmet décrit, dans son Traité sur les apparitions (1751), le vampire comme un « revenant en corps », le distinguant ainsi des revenants immatériels tels que les fantômes ou les esprits. Diverses explications ont été avancées au fil du temps pour expliquer l'universalité du mythe du vampire, entre autres les phénomènes de décomposition des cadavres, les enfouissements vivants, des maladies telles que la tuberculose, la rage et la porphyrie, ou encore le vampirisme clinique affectant les tueurs en série qui consomment du sang humain. Des explications scientifiques, psychanalytiques ou encore sociologiques tentent de cerner la raison qui fait que le mythe du vampire a tant perduré à travers les siècles. Le personnage charismatique et sophistiqué du vampire des fictions modernes est apparu avec la publication en 1819 du livre The Vampyre de John Polidori, dont le héros mort-vivant fut inspiré par Lord Byron, Polidori étant son médecin personnel. Le livre remporta un grand succès mais c'est surtout l'ouvrage de Bram Stoker paru en 1897, Dracula, qui reste la quintessence du genre, établissant une image du vampire toujours populaire de nos jours dans les ouvrages de fiction, même s'il est assez éloigné de ses ancêtres folkloriques avec lesquels il ne conserve que peu des spécificités originelles. Avec le cinéma, le vampire moderne est devenu une figure incontournable, aussi bien dans le domaine de la littérature que de celui des jeux vidéo, des jeux de rôle, de l'animation ou encore de la bande dessinée. La croyance en ces créatures perdure et se poursuit aussi bien par le biais du folklore populaire que par celui de sous-cultures, notamment gothiques, qui s'y identifient. |

Anne-Marie de Danemark (en danois : Anne Marie af Danmark ; en grec moderne : Άννα-Μαρία της Δανίας / Anna-María tis Danías), princesse de Danemark et, par son mariage, reine des Hellènes, est née le à Copenhague, au Danemark. Troisième fille du roi Frédéric IX de Danemark et épouse du roi Constantin II de Grèce, elle est reine des Hellènes de 1964 à 1973. Anne-Marie de Danemark grandit à Copenhague, au milieu d'une famille soudée et aimante. Formée à l'école Zahle et dans des internats suisses, elle étudie la puériculture avant d'épouser son cousin, le jeune roi Constantin II de Grèce, en 1964. Devenue reine des Hellènes à l'âge de dix-huit ans, elle prend la tête de différentes organisations de bienfaisance mais se révèle rapidement une souveraine timide et discrète. Tandis que la Grèce traverse une grave crise politique, due à la fois aux tensions entre son époux et le Premier ministre Geórgios Papandréou et à la crise chypriote, Anne-Marie se consacre à son foyer et donne le jour à la princesse Alexia (1965) et au diadoque Paul (1967). Le , une faction de l'armée organise un coup d'État et impose sa dictature à la Grèce. Pris au dépourvu, Constantin II reconnaît le nouveau régime mais organise un contre-coup d'État le . Sa tentative ayant échoué, il est chassé du pays avec le reste de la famille royale, sans que la république soit pour autant proclamée par les militaires. Réfugiée à Rome jusqu'en 1973, Anne-Marie reste officiellement reine des Hellènes durant cinq ans, ce qui lui vaut d'être invitée à de nombreux événements internationaux, mais ni elle ni son mari ne sont autorisés à rentrer dans leur pays. C'est d'ailleurs en exil que naissent leurs trois derniers enfants : Nikólaos (1969), Théodora (1983) et Phílippos (1986). Le début des années 1970 est une période difficile pour Anne-Marie. Son couple se distend et elle envisage un moment le divorce. La proclamation de la république en Grèce (1973) et le maintien des mesures d'exil par les nouvelles autorités démocrates (1974) mettent un terme aux espoirs de restauration. Par la suite, les relations de l'ancien couple royal avec sa patrie restent compliquées. L'ex-roi des Hellènes et sa parentèle sont autorisés à rentrer en Grèce le temps d'une journée en février 1981 puis plus longuement à l'été 1993, mais ce second séjour provoque de vives tensions avec les autorités républicaines. En 1994, le gouvernement confisque les biens de l'ex-dynastie et lui retire, en même temps, la nationalité grecque. Constantin II se lance alors dans une bataille juridique qui va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Avec les indemnités obtenues, l'ex-roi crée la fondation Anne-Marie en l'honneur de son épouse (2003). Un an plus tard, Constantin et Anne-Marie sont officiellement autorisés à rentrer dans leur pays et s'installent définitivement à Porto Heli en 2013. Depuis lors, le couple mène une vie relativement discrète en Grèce et Anne-Marie y soutient différentes activités caritatives. | |

|

Maurice Béjart, de son vrai nom Maurice-Jean Berger, est un danseur et chorégraphe français. Né à Marseille le et mort à Lausanne (Suisse) le , il fut naturalisé Suisse en 2007. Fasciné par la danse, il s'y est consacrer entièrement dès quatorze ans, âge auquel il est entré à l'Opéra de Paris. Il a été membre de l'Académie des Beaux-Arts française (section des membres libres) de 1994 jusqu'à sa mort. En hommage à Molière, il a pris comme pseudonyme le patronyme de l'épouse de celui-ci, Armande Béjart. Lire l'article |

Les tyrannosauridés (Tyrannosauridae), ou plus simplement tyrannosaures, terme signifiant « lézards tyrans », forment la famille de dinosaures théropodes cœlurosauriens comprenant le célèbre Tyrannosaurus et d'autres grands prédateurs apparentés aujourd'hui éteints. Ils sont classés en deux sous-familles dont le nombre exact de genres est controversé, certains experts n'en reconnaissant que trois. Leurs fossiles, datant de la fin du Crétacé, ont été retrouvés en Amérique du Nord et en Asie. Bien que descendant d'ancêtres de petite taille, les Tyrannosauridae étaient presque toujours les plus grands prédateurs de leurs écosystèmes respectifs, se trouvant ainsi au sommet de la chaîne alimentaire. La plus grande espèce ayant été identifié à ce jour est Tyrannosaurus rex, qui n'est autre que l'un des plus grands prédateurs terrestres connus, dont la taille est estimé jusqu'à environ 13 mètres de long et atteignant au maximum 14 tonnes en poids selon les estimations les plus récentes. Les Tyrannosauridae étaient des carnivores bipèdes à la tête massive et possédant de grandes dents. Malgré leur poids important, leurs membres postérieurs sont longs et adaptés à une marche rapide. En revanche, les membres antérieurs sont très petits et portent seulement deux doigts fonctionnels. Contrairement à la plupart des autres groupes de dinosaures, des restes très complets ont été découverts de la plupart des Tyrannosauridae connus. Cela a permis nombre de recherches diverses sur leur biologie. Des études ont ainsi mis entre autres l'accent sur leur ontogenèse, leur biomécanique et leur écologie, entre autres sujets. | |

|

Minnie Mouse est un personnage de fiction de l’univers de Mickey Mouse créé en 1928 par Walt Disney. Comme Mickey, elle se présente sous l’aspect d’une souris anthropomorphe. Mickey et Minnie sont d’éternels amants. Ils ne se sont jamais mariés et n’ont jamais habité ensemble, que ce soit dans un dessin animé ou une bande dessinée. Minnie n’a jamais eu de série à son nom bien qu’elle apparaisse dans certaines histoires Mickey Mouse alors que Mickey, lui, n’y figure pas. Comme Mickey, Minnie s’est de plus en plus assagie au fil de ses apparitions. Dans Plane Crazy (1928), elle utilise ses sous-vêtements comme parachute alors qu’elle a montré l’exemple aux femmes américaines durant la Seconde Guerre mondiale pour la réutilisation des graisses culinaires afin de confectionner de munitions destinées aux soldats sur le front. |

Les droits de l'enfant sont une priorité politique affichée au Mali, où la moitié de la population a moins de 18 ans. Ainsi, la constitution adoptée en 1992 proclame dans son préambule la détermination du peuple malien « à défendre les droits de la femme et l'enfant ». Le Mali a coprésidé le Sommet mondial sur les enfants en 1990 et a été l’un des premiers pays à avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Il a également ratifié les principaux instruments internationaux comme ceux de l’Organisation internationale du travail. Cependant, les politiques publiques menées pour la protection et la promotion des droits de l’enfant se heurtent à de nombreux obstacles : pauvreté, analphabétisme, persistance de pratiques coutumières, manque de moyens de l’État et des collectivités territoriales. Malgré les différents programmes mis en œuvre et l’investissement de la société civile et des organisations non gouvernementales maliennes ou étrangères, la situation des enfants reste difficile dans plusieurs domaines : accès à la santé, éducation ou encore travail des enfants. | |

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, ou plus simplement Richesse des nations, est le plus célèbre ouvrage d’Adam Smith. Publié en 1776, c’est le premier livre moderne d’économie. Smith y expose son analyse sur l’origine de la prospérité récente de certains pays, comme l’Angleterre ou les Pays-Bas. Il développe des théories économiques sur la division du travail, le marché, la monnaie, la nature de la richesse, le « prix des marchandises en travail », les salaires, les profits et l’accumulation du capital. Il examine différents systèmes d’économie politique, en particulier le mercantilisme et la physiocratie. Il développe aussi l’idée d’un ordre naturel, le « système de liberté naturelle », résultant de l’intérêt individuel se résolvant en intérêt général par le jeu de la libre entreprise, de la libre concurrence et de la liberté des échanges. La Richesse des nations reste à ce jour un des ouvrages les plus importants de cette discipline (pour Amartya Sen, « le plus grand livre jamais écrit sur la vie économique »). Il est le document fondateur de la théorie classique en économie comme sans aucun doute du libéralisme économique. |

Marie II ( – ) est reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1689 à sa mort aux côtés de son mari Guillaume III. Marie est la fille aînée du duc d'York Jacques, le frère cadet du roi Charles II. Bien que son père se soit converti au catholicisme après sa naissance, elle est éduquée dans la foi anglicane suivant les instructions de son oncle. Elle se marie en 1677 avec son cousin germain, le prince Guillaume d'Orange-Nassau, et part vivre avec lui aux Provinces-Unies. Ce mariage purement diplomatique la rend d'abord malheureuse, mais elle finit par développer une réelle affection pour son mari. À la mort de Charles, en 1685, Jacques devient roi, mais il est déposé trois ans plus tard par le Parlement d'Angleterre dans le cadre de la Glorieuse Révolution, qui donne lieu à l'adoption de la Déclaration des droits et porte au pouvoir Marie et Guillaume. Ils règnent conjointement, mais Marie n'exerce réellement le pouvoir que lorsque son mari part faire campagne à l'étranger. Durant ses absences, elle fait preuve d'autorité et de compétence, ce qui incite Guillaume à se reposer beaucoup sur elle. Elle meurt à 32 ans de la variole sans avoir eu d'enfants et Guillaume règne par la suite seul jusqu'à son décès, en 1702. La sœur cadette de Marie, Anne, accède alors au pouvoir. | |

Le projet Gutenberg est une bibliothèque de versions électroniques libres (parfois appelés e-texts) de livres physiquement existants. Les textes fournis sont essentiellement du domaine public, soit parce qu'ils n'ont jamais été sujets à des droits d'auteur soit parce que ces derniers sont expirés. Il y a également quelques textes toujours sous droit d'auteur, mais malgré tout rendus disponibles pour le projet avec la permission de l'auteur. Le projet fut lancé par Michael Hart en 1971 et nommé en hommage à l'imprimeur allemand du XVe siècle Johannes Gutenberg. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

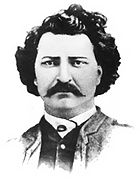

L’affaire Louis Mailloux est une série d’événements violents assimilés à une jacquerie ayant secoué la ville de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, en . La loi 87, votée en 1871, vise à réformer le système d’éducation public de la province, en abolissant entre autres les écoles confessionnelles et améliorant le financement. Cette loi cause la Question des écoles du Nouveau-Brunswick qui, durant quatre ans, occasionne de nombreux problèmes politiques dans la province et dans le reste du Canada. Caraquet devient l’une des villes ayant la plus forte opposition. La situation précaire d’une partie de la population, exacerbée par le contrôle d’une minorité de marchands anglophones, dégénère en janvier 1875. Plusieurs émeutes et manifestations, liées ou non entre elles et à la question scolaire, ont lieu. La police intervient à l’aide d’une milice et est plus tard rejointe par l’armée. Le 27 janvier, une fusillade a lieu dans la maison d’André Albert. Deux personnes, John Gifford et Louis Mailloux, y trouvent la mort… | |

La pyramide rhomboïdale fut construite pour le pharaon Snéfrou à Dahchour en Égypte. Sa forme particulière en fait une tentative avortée de pyramide à faces lisses, dernier stade de l'évolution des pyramides. Elle possède de nombreuses particularités et ressemble par bien des points à la pyramide érigée par le fils de Snéfrou, Khéops. Elle est munie de deux entrées dont l'une n'est pas située sur la face nord, fait unique dans l’Ancien Empire, et conserve encore la majeure partie de son revêtement, faisant de cette pyramide la mieux conservée de toute l’Égypte. Le complexe pyramidal a révélé les vestiges d'un imposant temple funéraire dont la riche ornementation le distingue des autres monuments de la IVe dynastie. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Le système de lettres, ou classes de fonctionnement, est un classement utilisé pour caractériser les amplificateurs électroniques. Chaque schéma d’amplificateur est ainsi désigné par une lettre : A, AB, B, etc. Ces classes sont définies par la relation entre la forme du signal d’entrée et celle du signal de sortie, ainsi que par la durée pendant laquelle le composant amplificateur est utilisé. Cette durée est mesurée en degrés d’un signal sinusoïdal test appliqué à l’entrée ; 360° représente alors un cycle complet. Les classes déterminent le type d’application de l’amplificateur, suivant que l’on recherche la qualité (linéarité, faible distorsion) ou le rendement. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | |

Ferrari est un constructeur automobile italien installé à Maranello, en Italie. Fondé par Enzo Ferrari en 1947, il est considéré comme « la plus fameuse des marques de l'histoire de l'automobile ». Constructeur en série de sportives de prestige, Ferrari s'est rapidement imposé comme une référence automobile, aussi bien techniquement qu'esthétiquement. L'histoire de Ferrari est indissociable de celle de la Scuderia Ferrari, écurie automobile évoluant en Sport-Prototypes tout comme en Grand Tourisme — et plus tard en Formule 1 — depuis 1929, au sein de laquelle le constructeur a construit ses plus grands succès. Forte de son expérience en compétition, la marque au « cheval cabré » (« cavallino rampante ») y puise les techniques équipant ses modèles de série, comme en attestent les Ferrari 288 GTO, F50 ou encore Enzo, modèles aux performances exceptionnelles. De la 166 MM, première automobile d'Enzo Ferrari portant son nom, à la plus récente 458 Italia, Ferrari suscite toujours une « fascination irrésistible ». Enzo Ferrari aimait d'ailleurs décrire une automobile Ferrari comme l'« incarnation d'une belle mécanique pour les hommes qui ont le désir de se récompenser eux-mêmes, de réaliser un rêve et d'insuffler pendant longtemps encore à leur vie le feu de la passion juvénile ». |

Un disjoncteur à haute tension est destiné à établir, prendre en charge et interrompre des courants sous sa tension assignée (la tension maximale du réseau électrique qu’il protège) à la fois :

Un disjoncteur est un appareil de protection essentiel d’un réseau à haute tension, car il est le seul capable d’interrompre un courant de court-circuit et donc d’éviter que le matériel connecté sur le réseau soit endommagé par ce court-circuit. | |

Les Rouleaux illustrés du Dit de Heiji (平治物語絵巻, Heiji monogatari emaki) forment un emaki datant de la seconde moitié du XIIIe siècle. Ils présentent le récit de la rébellion de Heiji entre les clans Taira et Minamoto au Japon. L’auteur comme le commanditaire de l’œuvre restent inconnus, et la réalisation s’est probablement étalée sur plusieurs décennies. De nos jours, seuls trois rouleaux originaux et quelques autres fragments d’un quatrième subsistent ; ils sont détenus par le musée des beaux-arts de Boston, la fondation Seikadō de Tōkyō et le musée national de Tōkyō. Les guerres civiles pour la domination du Japon à la fin de l’époque de Heian, qui s'achèvent avec la guerre de Genpei par la victoire du clan Minamoto, ont fortement marqué l’histoire du Japon au point d’être illustrées dans de multiples œuvres. Fort renommés, les Rouleaux illustrés du Dit de Heiji ont inspiré de nombreux artistes jusqu'à l’époque moderne. Les peintures de l’œuvre, de style yamato-e, se distinguent tant par le dynamisme des lignes et du mouvement que par les couleurs vives, ainsi que par un élan réaliste caractéristique des arts de l'époque de Kamakura. Cruauté, massacres et barbaries sont également reproduits sans aucune atténuation. Il en résulte un « nouveau style particulièrement adapté à la vitalité et l’assurance de l’époque de Kamakura ». Dans plusieurs rouleaux, de longues séquences peintes introduites par de brefs passages calligraphiés sont soigneusement composées de façon à créer le tragique et l’épique, tel le passage de l’incendie du palais de Sanjō, profondément étudié par les historiens de l'art. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

La nuit des Longs Couteaux est l'expression généralement utilisée pour faire référence aux assassinats perpétrés par les nazis en Allemagne, au sein même de leur mouvement, entre le vendredi et le lundi , et plus spécifiquement pendant la première nuit, du au . Depuis son accession au pouvoir, Hitler est confronté à des tensions croissantes qui opposent les milieux conservateurs et la Reichswehr à la Sturmabteilung (SA), dirigée par Ernst Röhm, avec lequel il entretient des relations amicales. La violence et la terreur de rue exercées par la SA, essentiellement entre 1926 et 1933, ont été précieuses dans sa conquête du pouvoir et immédiatement après celle-ci, au prix de plusieurs centaines d'assassinats. Cependant en 1934, elle est de moins en moins acceptable pour Hitler qui veut stabiliser son régime et qui a besoin de l'appui des partis conservateurs et de l'armée, notamment dans la perspective de la succession du président Paul von Hindenburg. Officiellement destinée à contrer une tentative de coup d'État de Röhm, inventée de toutes pièces par Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich et Hermann Göring, cette purge permet à Hitler de briser définitivement toute velléité d'indépendance de la SA, débarrassant ainsi le mouvement nazi de son aile populiste, qui souhaitait que la révolution politique fût suivie par une révolution sociale. Elle frappe aussi les milieux conservateurs, essentiellement de la droite catholique. Après plusieurs mois d'hésitation et de tergiversations, la purge débute par l'irruption de Hitler, pistolet au poing, à l'hôtel Hanselbauer à Bad Wiessee, où se trouvent Röhm et de nombreux responsables de la SA. Les assassinats sont perpétrés dans toute l'Allemagne, particulièrement à Munich sous la responsabilité de Sepp Dietrich, et à Berlin sur les ordres de Göring et Himmler. Ils font au moins deux cents victimes, dont Röhm et l'ancien chancelier Kurt von Schleicher. Commis en dehors de tout cadre légal, ces meurtres sont légitimés par une loi rétroactive du , avec l'accord de tous les membres du gouvernement, au sein duquel les nazis sont pourtant minoritaires. Cette purge est globalement appréciée par les dirigeants et la population allemande, elle fait apparaître Hitler comme le garant de l'ordre public. La nuit des Longs Couteaux assure à Hitler le soutien de la Reichswehr, des milieux conservateurs traditionnels, malgré les victimes issues de leurs rangs, des grands financiers et industriels, hostiles à des réformes sociales de grande ampleur, tout en créant un climat de terreur vis-à-vis de tous les opposants au régime. Après le décès de Hindenburg, le , Hitler cumule les fonctions de chef de l'État, du gouvernement, du parti nazi et de commandant suprême des forces armées. | |

Pilsner Urquell (en allemand, Plzeňský Prazdroj en tchèque) est une entreprise brassicole produisant une bière du même nom dans la ville de Pilsen, quatrième ville de la République tchèque. Urquell, ou Prazdroj, signifie « source originelle ». Elle a progressivement pris le contrôle d'une constellation de brasseries dans d'autres villes et pays, où d'autres marques de bières sont produites, qui lui assurent la place de numéro un en Tchéquie en termes de volume et d'exportation. Elle a également lancé une chaîne de brasserie-restaurant afin de contrôler entièrement le cycle de la production de bière à sa consommation et elle héberge aussi un immense restaurant et un musée. À l'étranger, outre ses unités de production (en son nom ou sous licence), elle détient également des parts d'entreprises de grandes distributions. L'entreprise tient son nom de sa bière phare (environ 17 % de sa production) créée à Pilsen en 1842, donnant le nom de la ville à un type de bière (pilsner, pilsener ou pils) qui est aujourd’hui le plus répandu dans le monde (près de 80 % de la production) puisqu'il est à l'origine des bières blondes ou dorées (gold)... |

Le docteur Ludwik Lejzer Zamenhof (francisé Louis-Lazare Zamenhof, 15 décembre 1859-14 avril 1917) est un médecin ophtalmologue né dans l'actuelle Pologne, de langue maternelle russe et de confession juive. Il est connu pour avoir établi les bases de la langue construite espéranto, encore utilisée de nos jours. Le nom de cette langue vient de son pseudonyme, Docteur Esperanto. Autres articles sélectionnés au sein du portail Espéranto

| |