Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le , un Lockheed L-1011 TriStar effectuant le vol Delta Air Lines 191 entre Fort Lauderdale, en Floride, et Los Angeles, en Californie, avec une escale à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth au Texas, rencontre une rafale descendante (micro-rafale) lors de son atterrissage à Dallas puis percute le sol plus d'un kilomètre et demi avant la piste, heurte une voiture près de l'aéroport et entre en collision avec deux réservoirs d'eau et se désintègre. L'accident fait 137 morts, dont une personne au sol, et 27 blessés. Par la suite, le conseil national de la sécurité des transports américain (NTSB) détermine que l'accident résulte de la décision de l'équipage de traverser un orage, du manque de procédures et de formation pour éviter ou échapper aux micro-rafales et du manque d'informations sur les dangers du cisaillement du vent. Le rapport du NTSB sur l'accident du vol 191 engendre de nombreuses évolutions au niveau de la sécurité dans le secteur aérien, notamment en matière de formation des équipages sur les phénomènes de micro-rafales, d'installation de radars météo embarqués à bord des avions pour détecter et prévenir le cisaillement du vent et sur l'efficacité et le temps de réponse des services d'urgence dans les grands aéroports internationaux. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Hannibal Barca (en phénicien Hanni-Baal signifie « qui a la faveur de Baal » et Barca, « foudre »), généralement appelé Annibal ou Hannibal, né en 247 av. J.-C. à Carthage (au nord-est de l'actuelle Tunis) et mort par suicide en 183 av. J.-C. en Bithynie (près de l'actuelle Bursa en Turquie), est un général et homme politique carthaginois généralement considéré comme l'un des plus grands tacticiens militaires de l'histoire. Il grandit durant une période de tension dans le bassin méditerranéen alors que Rome tente d'établir sa suprématie sur d'autres puissances tels que Carthage, la Macédoine, Syracuse et l'empire séleucide. Le principal exploit qu'on lui reconnaît a lieu durant la deuxième guerre punique : il quitte alors l'Hispanie avec son armée et traverse les Pyrénées puis les Alpes pour gagner le nord de l'Italie. Pourtant, il ne parvient pas à prendre Rome. Selon certains historiens, Hannibal ne possède alors pas le matériel nécessaire à l'attaque et au siège de la ville. Pour J. F. Lazenby, ce ne serait pas le manque d'équipements mais celui de ravitaillement et son propre agenda politique qui empêchent Hannibal d'attaquer la cité. Néanmoins, il réussit à maintenir une armée en Italie durant plus d'une décennie sans toutefois parvenir à imposer ses conditions aux Romains. Une contre-attaque de ces derniers le force à retourner à Carthage où il est finalement défait à la bataille de Zama (ayant lieu entre Constantine et Tunis en Numidie). L'historien militaire Theodore Ayrault Dodge lui donne le surnom de « père de la stratégie » du fait que son plus grand ennemi, Rome, adopte par la suite des éléments de sa tactique militaire dans son propre arsenal stratégique. Cet héritage lui confère une réputation forte dans le monde contemporain et il est considéré comme un grand stratège par des militaires tels que Napoléon Ier et le duc de Wellington. Sa vie sert plus tard de trame à de nombreux films et documentaires. Bernard Werber lui rend ainsi hommage au travers du personnage du « Libérateur » et d'un article de L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu mentionné dans son ouvrage Le Souffle des dieux. | ||

Beyoncé Giselle Knowles (née le ), le plus souvent appelée Beyoncé (en anglais biˈjɒnseɪ), est une artiste R'n'B et pop, et également actrice et mannequin. Née et élevée à Houston au Texas, elle s’inscrit dans différentes écoles d’art scénique et participe à des concours de chant et de danse pendant son enfance. Beyoncé Knowles devient célèbre à la fin des années 1990 en tant que leader du groupe féminin de R'n'B Destiny’s Child, l’un des groupes féminins ayant vendu le plus de disques dans le monde. En 2003, pendant la pause de Destiny’s Child, Beyoncé sort son premier album solo Dangerously in Love, qui contient les singles populaires Crazy in Love et Baby Boy. Le disque devient l’un des albums à succès de l’année et obtient également le record de cinq Grammy Awards. Après la dissolution du groupe en 2005, Beyoncé sort son second album studio, B’Day, en 2006. Il débute numéro un dans les classements Billboard et inclut les succès Déjà Vu, Irreplaceable et Beautiful Liar. Son troisième album solo I Am… Sasha Fierce, sorti en , inclut l’hymne Single Ladies (Put a Ring on It). L’album et ses singles gagnent six Grammy Awards, battant le record du nombre de Grammy Awards remportés par une artiste féminine dans une seule cérémonie. Beyoncé est l’une des artistes les plus honorées par les Grammys Awards avec seize récompenses dont treize en tant qu’artiste solo et trois en tant que membre des Destiny’s Child…

|

Vatnahverfi, actuellement connue sous les noms de Tasikuluulik ou Qeqertaasaq en langue groenlandaise, est une ancienne colonie viking située dans l'Établissement de l'Est. Le nom de Vatnahverfi peut être approximativement traduit par « District des lacs ». Le territoire de Vatnahverfi se découpe sous la forme d'une péninsule recouvrant une superficie supérieure à 500 km2 dont le centre est distant d'environ 150 km de l'extrémité sud du Groenland et de 500 km du fjord de Nuuk. Quelques traces matérielles montrent que Vatnahverfi aurait été occupé par des peuples de la culture de Dorset. Durant la période viking, la colonie aurait probablement été un établissement disposant de terres pastorales et de fermes « riches et productives ». Les Vikings s'installent à Vatnahverfi vers la fin du Xe siècle et y pratiquent l'agriculture pendant près de 500 ans avant qu'ils ne disparaissent du district et de l'ensemble du Groenland, probablement au début du troisième quart du XVe siècle, vers l'an 1450, selon les sources écrites issues du Grœnlendinga saga — néanmoins les datations au carbone 14 effectuées sur des ruines groenlandaises mettent en évidence que l'île n'a été abandonnée par le peuple nordique qu'à la fin du XVe siècle, soit cinquante ans après la date indiquée par cette source littéraire norroise. L'ancien district de Vatnahverfi est également mentionné dans le Landnámabók (« Le Livre de la colonisation ») et la Saga d'Erik le Rouge. Bien que plusieurs hypothèses concernant la disparition des Vikings aient été suggérées, celle-ci reste inexpliquée. Elle est suivie de l'occupation du territoire par les peuples thuléens. Plusieurs expéditions sont menées au cours du XVIIIe siècle et la première campagne de fouilles est opérée durant la première moitié du XIXe siècle. Pendant la première moitié des années 2010, un total de 124 sites archéologiques, prospectés, excavés, fouillés et comprenant chacun plusieurs vestiges de bâtiments, ont été inventoriés sur ce territoire. Les ruines mises au jour sont essentiellement des structures d'époque viking — shielings, église et cairns —, quelques vestiges d'époque thuléenne (sépulture et tente) ayant été également retrouvés. Les vestiges ont livré un mobilier essentiellement composé d'objets runiques, de vaissellerie, de pièces utilisées pour le tissage ainsi que de pièces employées pour les transports terrestres et maritimes. De nombreux écofacts (fauniques et palynologiques) ont été recueillis sur le territoire de Vatnahverfi, les restes végétaux ayant permis de dater les phases successives de trois sites archéologiques. En 2017, une partie des terres de Vatnahverfi (environ 75,5 km2) sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce territoire est l'une des cinq composantes du bien patrimonial intitulé « Kujataa au Groenland : agriculture nordique et inuite en bordure de la calotte glaciaire ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

Le TER Alsace est le réseau de trains régionaux (TER) de la région Alsace, exploité principalement par la SNCF. Le Conseil régional d'Alsace est l'autorité organisatrice du réseau depuis 1998. Les dessertes ferroviaires sont complétées par des dessertes routières assurées par autocar, le plus souvent en suivant le tracé d'anciennes lignes ferroviaires neutralisées ou déclassées. L'Alsace est une des six régions à avoir expérimenté le transfert de l'organisation et du financement des transports régionaux à partir de 1998, avant que cela ne soit généralisé en 2002. Avec l’arrivée du TGV Est en 2007, le réseau a subi un important remaniement pour s'adapter aux nouvelles dessertes. La même adaptation a eu lieu pour la mise en service du TGV Rhin-Rhône en 2011. Ces changements ont permis une croissance de 206 % de la fréquentation depuis 1997, atteignant 75 000 voyageurs par jour fin 2012. |

L’affaire McLibel est le plus long procès de l’histoire britannique. Ce bras de fer juridique a opposé deux militants écologistes sans emploi à la plus grosse multinationale du monde, McDonald's. Il s'est achevé le 15 février 2005, après plus de dix ans, par la victoire des deux activistes face au géant McDonald’s devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils avaient été accusés initialement d'avoir dénoncé les pratiques de McDonald’s concernant la mauvaise qualité de la nourriture vendue, l’exploitation des employés, les méthodes marketing malsaines dirigées contre les enfants. Lire l’article | ||

La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située dans le bassin amazonien en Amérique du Sud. Le bassin amazonien s'étend sur 7,3 millions de km² et la forêt elle-même sur environ 6 millions de km², situé sur neuf pays, essentiellement le Brésil (avec 63 % de la forêt), mais aussi l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la France (via le département de la Guyane), le Suriname, le Guyana, la Bolivie et le Pérou. Bien que sa réputation de « poumon de la Terre » soit erronée, la forêt amazonienne est l'un des plus importants réservoirs de biodiversité de la planète et représente la moitié des forêts tropicales du monde. En termes d'écologie, il s'agit d'une forêt primaire au stade climax...

|

Les Anasazis sont des Amérindiens du Grand Sud-Ouest de l’Amérique du Nord. Ils étaient répartis en plusieurs groupes dans les États actuels du Colorado, de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Leur civilisation a laissé de nombreux vestiges monumentaux et cultuels sur plusieurs sites, dont deux sont classés sur la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO. Ensuite, les vestiges retrouvés par les archéologues témoignent d'une maîtrise des techniques de la céramique, du tissage et de l'irrigation. Enfin, les Anasazis savaient observer le soleil et dessinaient des symboles restés mystérieux dans le désert. Aujourd'hui, les descendants des Anasazis, les Zuñis et les Hopis de l’Arizona et du Nouveau-Mexique perpétuent leur culture. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

La liste des rois du Kent réunit les souverains du royaume anglo-saxon de Kent, depuis ses fondateurs légendaires, les frères Hengist et Horsa, qui auraient vécu au milieu du Ve siècle, jusqu'à son annexion au royaume de Wessex, au début du IXe siècle. Grâce à l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède le Vénérable, cette liste peut être établie avec précision jusqu'à la mort du roi Wihtred, en 725. Après cette date, l'histoire du Kent doit être reconstituée à partir de sources moins précises, comme les chartes et monnaies émises par les rois, dont la succession est par conséquent plus difficile à reconstruire, d'autant que la royauté est à cette époque régulièrement partagée entre deux monarques dont l'un gouverne la moitié orientale du royaume et l'autre, la moitié occidentale. | ||

|

Mélodie du Sud est le 11e long-métrage d'animation des studios Disney, mélangeant animation et prises de vues réelles. Sorti en 1946, il est adapté des Contes de l'Oncle Rémus (Tales of Uncle Remus) de Joel Chandler Harris, parus entre 1880 et 1905. Le film met en scène trois contes de Harris inclus dans une histoire dramatique se déroulant dans le vieux Sud américain avec d'anciens esclaves et leurs anciens maîtres dans une plantation de coton. Bien que l'histoire soit située après la Guerre de Sécession, les éléments à caractère raciaux sont fortement présents, par les paroles et les attitudes des personnages réels ou d'animation. Tout au long de la conception du film, dans les années 1940, puis après sa sortie, le film a fait l'objet d'une importante controverse aux États-Unis autour des images et propos raciaux qu'il véhicule. Le film n'est plus ressorti au cinéma depuis les années 1980 et malgré quelques rares sorties sur supports vidéos il n'est plus disponible et ce de manière officiellement intentionnelle pour des raisons éthiques et morales. Mélodie du Sud est l'une des rares productions Disney à n'avoir jamais connu de diffusion en DVD alors qu'un film jugé propagandiste tel que Victoire dans les airs (1943) est disponible dans la collection Walt Disney Treasures. |

Le Cœur de Thomas (トーマの心臓, Tōma no shinzō) est un shōjo manga écrit et dessiné par Moto Hagio en 1974 et pré-publié dans le magazine Shūkan Shōjo Comic de Shōgakukan. Il est l'un des premiers exemples de manga shōnen'ai, un genre centré sur les relations intimes entre jeunes garçons et ancêtre du boys' love. L'autrice dessine par la suite deux courtes œuvres complémentaires : une préquelle et une suite. Inspiré par les Bildungsromane — romans d'apprentissage, de formation — du romancier Hermann Hesse ainsi que par le film Les Amitiés particulières, il raconte le sacrifice d'un jeune garçon, Thomas, pour sauver le garçon qu'il aime d'un important traumatisme, qui le hante. Le manga est devenu un classique des deux genres du shōjo et du boys' love manga. Il a ainsi inspiré de nombreuses œuvres, notamment des adaptations en film, en pièce de théâtre ou encore en roman. Il est aussi traduit en plusieurs langues, notamment en français par Ryōko Sekiguchi et Takanori Uno et publié par Kazé.

| ||

Le Grand Prix automobile de France 1906, officiellement dénommé Grand Prix de l'Automobile Club de France 1906, est le premier Grand Prix automobile organisé par l'Automobile Club de France (ACF). Il est créé à l'initiative de l'industrie automobile française dans le but de disposer d'une alternative aux coupes Gordon Bennett, dont le nombre de participants par pays est limité quelle que soit la taille de son industrie. La France ayant à cette époque la plus importante industrie automobile en Europe, le Grand Prix se tient sans limite de participants, de façon à mieux refléter la domination des Français en compétition automobile. Disputé au Mans les 26 et sur le circuit de la Sarthe, le tracé, d'une longueur de 103,18 km, est essentiellement composé de routes poussiéreuses mais goudronnées, sur lesquelles chaque participant va rouler à six reprises par jour ; le Grand Prix se déroulant sur deux jours, la distance de course totale est ainsi de 1 238,16 km. Au bout d'un peu moins de 12 heures et 15 minutes, l'épreuve est remportée par le Hongrois Ferenc Szisz au volant d'une Renault AK. Le célèbre pilote italien Felice Nazzaro, sur Fiat, termine deuxième devant le Français Albert Clément. Paul Baras, pilote Brasier, réalise le meilleur tour en course lors de son premier tour. Il conserve la tête de la course jusqu'au troisième tour, avant que Szisz ne s'empare de la première position, la défendant jusqu'à l'arrivée. La chaleur ayant fait fondre le goudron de la route, la course est vite rendue dangereuse et les crevaisons sont fréquentes. Néanmoins, le manufacturier de pneumatiques Michelin a conçu une jante amovible avec un pneu déjà posé, ce qui permet des échanges de roues rapides et donc d'économiser une quantité importante de temps. Cela a permis, le deuxième jour, à Nazzaro de passer devant Clément dont la Clément-Bayard 100 HP n'était pas équipée du système, contrairement à la Fiat 130 HP Corsa de Nazzaro. |

La Lancia D50 est une monoplace de Formule 1 conçue par l’ingénieur italien Vittorio Jano en 1953 pour le compte de la Scuderia Lancia qui l’a engagée en championnat du monde de Formule 1 en 1954 et 1955. Cette monoplace novatrice (premier moteur V8 semi-porteur engagé en Formule 1) ne disputera toutefois que quatre Grands Prix sous sa dénomination originelle à la suite du décès de son pilote Alberto Ascari, au drame des 24 Heures du Mans 1955 et à la faillite de la firme Lancia e Cia. Fin 1955, Lancia, en cessation de paiement, quitte la compétition automobile et offre à la Scuderia Ferrari ses châssis D50 qui seront engagés en 1956 sous la dénomination Lancia-Ferrari D50, en 1957 sous le nom de Ferrari 801 et serviront de base à la conception de la Ferrari D246 engagée en 1958. Les différentes versions de D50 ont pris le départ de 18 Grands Prix de championnat du monde et décroché 5 victoires, 19 podiums, 8 pole positions et 6 meilleurs tours en course. Juan Manuel Fangio devient champion du monde à son volant en 1956. | ||

Iolanda Gigliotti, dite Dalida, est une chanteuse et actrice française d'origine italienne, née le au Caire (Égypte) et morte le à Paris. Issue d'une famille calabraise installée en Égypte, elle est élue Miss Égypte en 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de , elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Le Temps des Fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai et Bésame mucho. Souffrant d’une dépression — en raison notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort lui façonnent une image d’icône au destin tragique. |

Macintosh (prononcé /makintɔʃ/) ou Mac est une série de différentes familles d'ordinateurs personnels conçus, développés, et vendus par Apple. Le premier Macintosh est lancé le 24 janvier 1984 (il a été renommé Macintosh 128K dès le lancement du Macintosh 512K). Il constitue le premier succès commercial pour un ordinateur utilisant une souris et une interface graphique (au lieu d'une interface en ligne de commande). Le Macintosh remplace l'Apple II comme principal produit d'Apple. Cependant les parts de marché d'Apple baissent, avant un renouveau des Macintosh en 1998, avec la sortie de l'ordinateur grand public tout-en-un iMac, qui permet à Apple d'échapper à une probable faillite et marque un succès pour la firme. Le principe de production des Mac repose sur un modèle d'intégration verticale : Apple se charge de la conception de ses machines et de certains de leurs composants et des logiciels de base en pré-installant son propre système d'exploitation sur tous les Mac. Ceci contraste avec la plupart des ordinateurs vendus avec des systèmes d'exploitation différents, pour lesquels plusieurs constructeurs se chargent de créer du matériel conçu pour utiliser le système d'exploitation d'une autre entreprise. Entre 1984 et 1994, les Macintosh fonctionnaient avec des processeurs de la famille 68000 de Motorola, avant d'utiliser entre 1994 et 2006 des processeurs PowerPC de l'Alliance AIM. Depuis 2006, les Mac vendus utilisent des processeurs x86 d'Intel. Pour faire fonctionner son ordinateur Mac, Apple a développé une famille de systèmes d'exploitation spécifiques. Basés sur une interface utilisateur graphique, ils sont connus sous le nom de Système (versions de 1 à 7), avant de devenir Mac OS (7.6, 8, 9 et 10). À l'aube des années 2000, cette lignée est remplacée par Mac OS X, développé à partir de NeXTSTEP, rebaptisé OS X en 2012 puis macOS en 2016. Sur les Macintosh à microprocesseur Intel, il est possible d'installer des systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows, Linux, FreeBSD ou bien d'autres. Avec les processeurs PowerPC ou même 68k, il était cependant déjà possible d'installer des systèmes d'exploitation UNIX tournant sous ces plates-formes matérielles. Autres bons articles du portail des années 1980

| ||

Anthony Charles Lynton Blair, dit Tony Blair (né le à Édimbourg en Écosse), de confession catholique, fut le Premier ministre du Royaume-Uni du au . Gordon Brown lui succède. Il a été nommé le jour même de son départ du 10 Downing Street comme représentant du Quartet (UE, ONU, États-Unis et Russie) au Proche-Orient. En janvier 2008, il est également devenu consultant pour la banque américaine JP Morgan. Lire l'article |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | ||

L'abbatiale Notre-Dame de Mouzon est l'ancienne église de l'abbaye de Mouzon, dans les Ardennes en France. L'évolution de cette abbatiale au Moyen Âge est liée aux reliques abritées en ce lieu, notamment celles de saint Victor et de saint Arnoul. Objet d'un culte ostentatoire, ces reliques deviennent sources de revenus matériels. L'affluence des pèlerins impose la construction de cet édifice, au XIIe siècle et XIIIe siècle, qui s'inspire des premières constructions de style gothique, mais en annonce déjà, par certains choix techniques, une deuxième génération. Les dimensions relativement réduites du lieu, comparé à ces vaisseaux de pierre que sont les grandes cathédrales, permettent aux visiteurs d'embrasser sans peine du regard toute l'enveloppe de l'église, avec à l'intérieur des différences d'intensité dans la lumière donnant du relief aux éléments d'architecture et au mobilier religieux. La présence d'un reclusoir à quelques mètres du chœur de l'abbatiale est également un témoignage de la diversité des formes qu'emprunte alors la vie religieuse en Occident. Au début du XVIIIe siècle, un orgue y est mis en place par Christophe Moucherel ainsi qu'un maître-autel de style baroque. Lors de la Révolution, le bâtiment est préservé par la commune, malgré la dissolution de la communauté monastique, en devenant l'église paroissiale. Cette église est cependant l'objet d'une certaine désaffection et d'un manque d'entretien qui la fragilise. Mais elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques dès l'émission de la première liste des monuments ainsi protégés, la liste de 1840. De 1855 à 1890, elle bénéficie d'une importante campagne de restauration. Ces travaux, souhaités par Prosper Mérimée, sont menés sous la houlette de l'architecte Émile Boeswillwald. Ils permettent de sauvegarder le bâtiment. Néanmoins, la façade occidentale est profondément modifiée. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

La miniature arménienne est l'expression particulière de la miniature en Grande-Arménie, en Petite-Arménie et dans la diaspora arménienne. Son apparition remonte à la création de l'alphabet arménien en Arménie, soit en l'an 405. Très peu de fragments de manuscrits enluminés des VIe et VIIe siècles ont survécu, le plus ancien conservé en entier datant du IXe siècle. L'âge d'or se situe aux XIIIe et XIVe siècles, période de la formation définitive des principales écoles et tendances (quinze cents centres d'écriture et d'enluminure). Les plus éclatantes sont celles de Siounie, du Vaspourakan et de Cilicie. De nombreux manuscrits arméniens enluminés hors du pays d'Arménie ont aussi traversé les siècles. Malgré l'apparition de l'imprimerie arménienne au XVIe siècle, la production de miniatures s'est prolongée jusqu'au XIXe siècle et survit à travers la peinture et le cinéma arméniens modernes... | ||

Le kung fu (en cantonais) ou gong fu en mandarin (功夫, pinyin : gōngfū, ne pas confondre avec 工夫 (gōngfū), temps libre) est le nom donné en Occident aux boxes chinoises dites externes. Le terme a été introduit en Europe dans les années 1970 pour désigner les films chinois d’arts martiaux. Le terme « Kung Fu » sonnait mieux d’un point de vue phonétique et mnémotechnique à l’oreille des Occidentaux. Les termes « gong » et « fu » traduits littéralement et séparément ont une toute autre signification que « arts martiaux » chinois. « gong » désigne la « maîtrise », le « perfectionnement » ou la « possession d’un métier ». Le terme est à rapprocher d’un point de vue sémantique de la notion d’artisan tel qu’il était usité en Europe au XIXe siècle : ce terme désignait l’homme de métier qui par un apprentissage auprès d’un maître acquérait cultures, techniques et savoir-faire. « Fu » désigne les techniques en tant que contenu. On peut ainsi dire de quelqu’un qu’il possède le « gong fu » en gastronomie, le « gong fu » en peinture, ou le « gong fu » en musique, etc. On appelle également « gongfu cha » (功夫茶, gōngfūchá) pour désigner l’art du thé. Le terme plus juste pour qualifier les arts martiaux chinois est wushu. L’expression « wushu gongfu » désigne « la maîtrise de l’art martial ». |

L'Association de la noblesse du royaume de Belgique (ANRB) est une association sans but lucratif (asbl) créée en 1936. Les fondateurs voulaient assurer le maintien du patrimoine moral acquis par la noblesse, la défense des intérêts communs, et l'aide aux membres en difficulté.

| ||

Saturn V est le nom de la fusée spatiale qui a été utilisée par la NASA pour les programmes Apollo et Skylab entre 1967 et 1972, en pleine course à l’espace entre Américains et Soviétiques. Il s’agissait d’un lanceur à plusieurs étages, à ergols liquides, dernière née de la famille de lanceurs Saturn conçue sous la direction de Wernher von Braun au Centre de vol spatial Marshall (MSFC) à Huntsville en Alabama, en collaboration avec les sociétés Boeing, North American Aviation, Douglas Aircraft Company ou IBM comme principaux entrepreneurs. Saturn V reste encore aujourd’hui le plus puissant lanceur spatial qui ait été utilisé en opération, que ce soit du point de vue de la hauteur, de la masse au décollage ou de la masse de la charge utile injectée en orbite. Seule la fusée russe Energia, qui ne vola que pour deux missions de test, la dépassa légèrement au niveau de la poussée au décollage. Conçue pour lancer le vaisseau spatial habité Apollo permettant les premiers pas de l’homme sur la Lune, Saturn V a continué son service en envoyant en orbite la station spatiale Skylab. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le capitaine Arthur Philip (11 octobre 1738 - 31 août 1814) était un officier naval britannique et un administrateur colonial. Phillip a été le premier gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, la première colonie européenne sur le continent australien, et fut le fondateur de la ville de Sydney. Il commanda la première flotte de prisonniers partie de Portsmouth, au sud de l'Angleterre le 13 mai 1787 pour aller s'installer en Australie. Il arriva à l'actuelle Sydney le 25 janvier 1788 et depuis, cette date est devenue la date de la fête nationale australienne. Il a réussi cette implantation et reste l'un des personnages les plus marquants des débuts de l'histoire australienne. Lire l'article | ||

En mécanique, un piston est une pièce rigide coulissant dans un cylindre de forme complémentaire. Le déplacement du piston est lié à une variation de volume de la chambre située au-dessus du piston, entre celui-ci et le cylindre. Un piston permet la conversion d’une pression en un travail, ou réciproquement. L’utilisation du piston est très variée. Une des utilisations les plus couramment rencontrées est celle des moteurs thermiques, comme le moteur automobile. On trouve aussi un ou des pistons dans les compresseurs, les pompes, les vérins, les détendeurs, les régulateurs, les distributeurs, les valves, les amortisseurs, mais aussi les seringues médicales, ou des instruments de musique à pistons. Il existe deux types de pistons, les pistons à simple effet, où la pression n’agit que sur une face (seringues médicales), et les pistons à double effet, où la pression agit sur ses deux faces (pompe à vélo). Le déplacement du piston provoque ou est provoqué par une pression à l’intérieur de la chambre… |

QRN sur Bretzelburg est la cinquante-neuvième histoire de la série de bande dessinée Spirou et Fantasio, par André Franquin (dessinateur) et Greg (scénariste). L'histoire devait mettre en scène le personnage de Zorglub pour la troisième fois consécutive dans la série, mais l'éditeur refusa, ce qui obligea André Franquin à faire appel à Greg pour écrire un scénario d'urgence, alors que l'histoire avait déjà commencé à paraître dans le journal Spirou. Elle est publiée pour la première fois dans Spirou du no 1205 au no 1237, puis du no 1304 au no 1340 entre 1961 et 1963 sous le nom QRM sur Bretzelburg. Le titre fut changé en 1966 pour l'édition en album (dont elle est le dix-huitième de la série) sur l'insistance des nombreux lecteurs du journal qui avaient signalé l'erreur de langage radiophonique dans le titre. La publication dans le journal fut chaotique et s'étala sur deux années à cause de la dépression d'André Franquin qui interrompit la production de planches pendant une quinzaine de mois. | ||

Le glucose est un aldohexose principal représentant des oses. Par convention, il est symbolisé par Glc. Il se présente sous forme d’une poudre blanche, d’une saveur sucrée caramélisant à partir de 150 °C. Il est soluble dans l’eau, l’éthanol et la pyridine mais insoluble dans l’éther diéthylique et les solvants organiques…

|

L’écologie est la science étudiant les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu (environnement). Le terme « écologie » vient du grec οικος (maison, habitat) et λογος (science, connaissance) : c’est la science de la maison, de l’habitat. Il fut inventé en 1866 par Ernst Haeckel, biologiste allemand pro-darwiniste. Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, particulièrement utilisée en écologie humaine, consiste à définir l’écologie comme le rapport triangulaire entre les individus d’une espèce, l’activité organisée de cette espèce et l’environnement de cette activité. L’environnement est à la fois le produit et la condition de cette activité, et donc de la survie de l’espèce. Lire l’article | ||

|

Un organisme génétiquement modifié ou OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique, soit pour accentuer certaines de ses caractéristiques ou lui en donner de nouvelles considérées comme désirables, soit au contraire pour atténuer, voire éliminer certaines caractéristiques considérées comme indésirables...

| ||

La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), mégaptère ou jubarte est une espèce de baleines à fanons (ou mysticètes). C’est un mammifère cétacé de grande taille : les adultes atteignent habituellement 13 à 14 mètres de long et pèsent en moyenne 25 tonnes. La baleine à bosse effectue des sauts spectaculaires hors de l’eau, possède de longues nageoires pectorales et son chant est très élaboré. Elle vit dans les océans et les mers du monde entier. Elle est un sujet privilégié pour le tourisme d’observation des baleines (whale-watching). |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | ||

Le Roazhon Park, anciennement stade de la route de Lorient, est un stade de football situé à Rennes, en France. Inauguré le , il est depuis cette date le terrain de jeu du Stade rennais football club. Propriété de la ville de Rennes, il est rénové à plusieurs reprises avant-guerre, dans les années 1950 et à la fin des années 1980. Entre 1999 et 2004, l'ensemble des tribunes du stade sont rénovées ou entièrement reconstruites, ce qui lui permet d'accroître sensiblement sa capacité d'accueil pour atteindre un peu moins de 30 000 places assises. Quinzième stade français au nombre de places proposées, il accueille également ponctuellement quelques autres événements sportifs et culturels. Situé dans le quartier Bourg-l'Évesque - la Touche - Moulin du Comte, il est bordé par le paisible cours de la Vilaine, et se trouve au centre des installations du Stade rennais FC. À sa proximité immédiate se trouvent le centre de formation et le centre d'entraînement Henri-Guérin, alors que le stade abrite en son sein la boutique et le restaurant du club. |

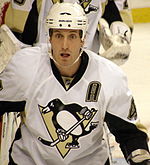

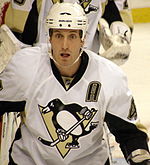

Brooks Orpik (né le à San Francisco en Californie aux États-Unis) est un joueur américain professionnel de hockey sur glace. Il est le frère aîné d'Andrew, également professionnel de hockey sur glace. Les deux frères jouent leurs premiers matchs avec les Eagles de Boston College et ils remportent tous les deux le titre du championnat universitaire américain à quelques années d’intervalle : 2001 pour Brooks et 2008 pour Andrew. En 2008-2009, il fait partie de l'équipe des Penguins de Pittsburgh qui remporte la Coupe Stanley dans la Ligue nationale de hockey. Quelques mois plus tard, il remporte avec l'Équipe des États-Unis la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver. | ||

Le lac Stukely est un lac naturel de 4 km2 situé dans la région de l'Estrie au Québec (Canada). Ses eaux bordent les municipalités d'Orford, de Bonsecours, d'Eastman et une bonne partie du parc national du Mont-Orford. Il est à la tête du bassin hydrographique de la rivière au Saumon, ce qui lui donne un temps de rétention assez long pour sa taille. Le lac est laissé à l'état naturel tout au long du XIXe siècle, en raison de l'absence de terres fertiles sur son pourtour. La situation change au milieu du XXe siècle à la suite de la création du parc du Mont-Orford et de la croissance de la villégiature. Les rives du lac connaissent alors plusieurs phases de construction de résidences secondaires ; deux terrains de camping ainsi qu'une colonie de vacances sont créés. L'aspect naturel des rives a servi de décor dans plusieurs séries télévisées. |

L'édition 2014 de Best in the World est une manifestation de catch en paiement à la séance, produite par la fédération américaine Ring of Honor (ROH), initialement diffusée en haute définition et en direct sur le câble et via satellite, aux États-Unis. Elle est également disponible en ligne, sur le site d'hébergement de vidéos Ustream. Le pay-per-view (PPV) se déroule le 22 juin 2014 au Tennessee State Fairgrounds à Nashville, dans le Tennessee. Pour cette 5e édition de Best in the World, sept lutteurs de la ROH — Adam Cole, Jay Lethal, Matt Hardy, Michael Elgin, Jay Briscoe, Kevin Steen et Maria Kanellis — sont présentés sur l'affiche promotionnelle. Sept rencontres sont annoncées pour cet évènement, ainsi que deux autres destinées à chauffer le public, visibles gratuitement en ligne. Chacune d'entre elles est déterminée par des storylines rédigées par les scénaristes de la ROH ; soit par des rivalités survenues avant le pay-per-view, soit par des matchs de qualification en cas de rencontre pour un championnat. Une avant-première a également été réalisée dans le but de promouvoir l'évènement. Tous les titres de la fédération ont été remis en jeu avec notamment le champion de la télévision Jay Lethal qui affronta Matt Taven pour le titre ou encore les champions par équipes ReDRagon qui ont défendu leurs ceintures face à Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Le main event de la soirée est un match simple pour le titre mondial de la ROH. Près de 1400 spectateurs, ainsi qu'environ 12000 téléspectateurs en paiement à la séance, ont assisté à la défaite d'Adam Cole, le champion en titre, qui a perdu sa ceinture au profit de son challenger, Michael Elgin. | ||

L’ordre cistercien (ordo cisterciensis, o. cist.), également connu sous le nom d’ordre de Cîteaux ou encore de saint ordre de Cîteaux (sacer ordro cisterciensis, s.o.c.) est un ordre monastique chrétien réformé, son origine remonte à la fondation de l'abbaye de Cîteaux par Robert de Molesme en 1098. L'ordre cistercien va jouer un rôle de premier plan dans l'histoire religieuse du XIIe siècle. Par son organisation et par son autorité spirituelle, il s'impose dans tout l'Occident, jusque sur ses franges. Son influence se révèle particulièrement forte à l'est de l'Elbe où l'ordre fait « progresser à la fois le christianisme, la civilisation et la mise en valeur des terres ». Restauration de la règle bénédictine inspirée par la réforme grégorienne, l'ordre cistercien promeut ascétisme, rigueur liturgique et érige, dans une certaine mesure, le travail comme une valeur cardinale, ainsi que le prouve son patrimoine technique, artistique et architectural. Outre le rôle social, qu’il occupe jusqu’à la Révolution, l’ordre exerce une influence de premier plan dans les domaines intellectuel ou économique ainsi que dans le domaine des arts et de la spiritualité. Il doit son considérable développement à Bernard de Clairvaux (1090-1153), homme d’une personnalité et d’un charisme exceptionnels. Son rayonnement et son prestige personnel en ont fait au XIIe siècle le plus célèbre des cisterciens. S'il n'en est le fondateur, il demeure le maître spirituel de l’ordre. L'ordre cistercien comprend aujourd'hui plusieurs obédiences et congrégations. L'ordre de la « Commune Observance » comptait en 1988 plus de 1 300 moines et de 1 500 moniales, répartis respectivement dans 62 et 64 monastères. L'ordre cistercien de la stricte observance (aussi appelé o.c.s.o.) comprend actuellement près de 3 000 religieux trappistes et 1 875 trappistines, répartis respectivement dans quatre-vingt-onze abbayes et soixante couvents dans le monde entier. Le symbole de l'ordre est la feuille d'eau (cîteaux). Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

L’église Saint-Pierre (officiellement Saint-Pierre de la Tour) est la principale église paroissiale du village d'Aulnay, une petite ville du nord-est du département de la Charente-Maritime. Édifiée sans doute au cours des années 1120 - 1140 à la demande des chanoines de Poitiers, elle s'élève sur un site occupé à l'époque gallo-romaine par un temple païen, puis par au moins un sanctuaire chrétien. Durant une partie du Moyen Âge, elle est une étape pour les pèlerins en partance vers Saint-Jacques-de-Compostelle, avant de sombrer dans une certaine léthargie au cours des siècles suivants. Redécouverte au cours du XIXe siècle, elle est parmi les premiers édifices français à obtenir un classement aux monuments historiques en 1840. Étape remarquable sur la route des trésors de Saintonge, elle est avant tout l'un des quatre sites du département à être inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France... | ||

|

La gare de Limoges-Bénédictins (los Benedetins en occitan), réalisée entre 1924 et 1929 par Roger Gonthier, porte ce nom en raison de sa construction sur le site d’un ancien monastère bénédictin fermé à la Révolution. Elle est l'incarnation de la prospérité de la cité des arts du feu d’avant la crise des années 1930, et est devenue un des plus célèbres exemples architecturaux des arts nouveau et déco. Unique par sa forme, sa position au-dessus des voies, son passé, notamment l'accueil qui lui fut réservé ainsi que l'incendie de 1998, le monument est vraisemblablement considéré comme l'un des édifices les plus connus de Limoges et du Limousin, à tel point qu'il est devenu un symbole de la capitale régionale au même titre que la porcelaine et le basket, et est souvent qualifié de plus belle gare d'Europe. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

V pour Vendetta (V for Vendetta) est un film dystopique américano-germano-britannique, réalisé par James McTeigue, sorti en 2006, et adapté par les frères Wachowski du comic V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd. L'action se situe à Londres dans une société dystopique, où un combattant de la liberté se faisant appeler « V » cherche à mettre en place un changement politique et social en menant une violente vendetta personnelle contre le gouvernement fasciste en place. La distribution se compose notamment de l'acteur australien Hugo Weaving dans le rôle de V, de l'actrice américaine d'origine israélienne Natalie Portman dans le rôle d'Evey Hammond et des acteurs britanniques John Hurt, Stephen Rea et Stephen Fry. La sortie du film était initialement prévue par Warner Bros. le (un jour avant le 400e anniversaire de la Guy Fawkes Night, célébrant la Conspiration des poudres du ), mais a été retardée jusqu'au . Alan Moore, face à son mécontentement concernant les adaptations cinématographiques de ses œuvres From Hell et La Ligue des gentlemen extraordinaires, a refusé de voir le film et a pris ses distances vis-à-vis de la production...

| ||

Paranoid Park est un film dramatique franco-américain écrit et réalisé par Gus Van Sant. Le film est tiré d'un roman du même nom (Paranoid Park) écrit par Blake Nelson et qui se déroule à Portland en Oregon. Gabe Nevins y interprète un adolescent skateboarder qui tue accidentellement un agent de sécurité. Van Sant a écrit le script en deux jours, après avoir lu et décidé d'adapter le roman de Nelson. Pour auditionner les jeunes, le réalisateur a lancé un appel sur le site internet MySpace dans lequel il invite les adolescents à participer au casting. L'appel lancé concerne tant les rôles principaux que les rôles secondaires (pour lesquels plusieurs des figurants doivent avoir une certaine pratique du skateboard). Le tournage commence en dans tout l'Oregon, dont le Burnside Skatepark qui représente le skatepark fictif Eastside Skatepark imaginé dans le roman. Paranoid Park est projeté pour la première fois durant le Festival de Cannes, le , en compétition pour la Palme d'or. En fin d'exploitation en salles, le film réalise une recette totale de 4 545 747 $ pour un budget de 5 500 000 $. Les critiques ont, pour la majorité, été positives ; beaucoup ont apprécié la réalisation ainsi que la photographie. Le film remporte le prix du 60e anniversaire du Festival de Cannes, un Independent Spirit Award et deux Boston Society of Film Critics Awards. |

Joseph Antoine Ferdinand Plateau, né à Bruxelles le et mort à Gand le , est un physicien et mathématicien belge. Il a découvert la synthèse du mouvement. Son père, l'artiste-peintre Antoine Plateau, qui voulait faire de son fils un artiste, l'envoie à l'académie de dessin. Orphelin à 14 ans, pris en charge par un oncle, il retourne dans l'enseignement général et poursuit ses études à l'Athénée royal de Bruxelles. En 1822, il entre à l'Université de Liège. Il en sort docteur en physique et mathématique en 1829. Il est nommé professeur de physique expérimentale à l'Université de Gand en 1835. Célèbre pour ses recherches sur la persistance rétinienne, il invente le phénakistiscope en 1832 et en tire des règles qui serviront de base à l'invention du cinéma. Ce « joujou scientifique » (Baudelaire) permet la synthèse d'un mouvement cyclique à partir d'une série de dessins disposés sur un disque percé de fentes. Certaines animations de ces disques ont été conçues par le peintre belge Jean-Baptiste Madou. En 1836, il présente l'anorthoscope qui permet de reconstituer une image fixe par superposition de deux images en mouvement, découverte qu'il décrit comme « une espèce toute nouvelle d'anamorphoses ». Ce sont ses expérimentations sur la persistance rétinienne qui le rendront aveugle : au cours de l'été 1829, il se force à fixer le soleil à l'œil nu durant 25 secondes pour en analyser les conséquences physiques. La rétine brûlée, il ne retrouve la vue qu'après plusieurs jours, et deviendra définitivement aveugle quatorze ans plus tard, en 1843. Il étudie également les phénomènes de capillarité et de tension superficielle, tirant de ses observations sur les films de savon les conditions de Plateau qui s'appliquent aux surfaces minimales. Depuis février 2009, une salle porte son nom au Musée du cinéma de Bruxelles. | ||

Sergio Leone, né le à Rome où il est mort le , est un réalisateur et scénariste italien. Père du western spaghetti (qu'il popularise largement, sans toutefois l'inventer, ni adhérer à l'épithète), il réalise les films Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand qui sont souvent considérés comme des classiques du cinéma, films qui révèlent l'acteur Clint Eastwood et le compositeur Ennio Morricone. Il est également célèbre pour la Trilogie du temps, composée de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la révolution et Il était une fois en Amérique. Alors qu'il était apprécié par le public, mais boudé par la critique et ses pairs de son vivant, son importance dans l'histoire du cinéma est par la suite reconnue. Leone réussit à s'imposer parmi les grands réalisateurs grâce à son style novateur, par sa mise en scène, et par l'utilisation de la musique, composée par son collaborateur et ami Ennio Morricone. Plusieurs réalisateurs importants reconnaissent l'influence qu'il a eue sur leur travail ou l'admiration qu'ils lui portent, au premier rang desquels Quentin Tarantino. |

L’histoire de la Colombie commence il y a plus de 20 000 ans. Différentes civilisations amérindiennes se développent dès cette époque, dont la plus influente est celle du peuple Chibcha. Celui-ci domine le centre du pays lorsque Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Le territoire est rapidement colonisé par l'Espagne qui lui donne le nom de Nouvelle-Grenade. De nombreuses villes sont fondées dont Santafe de Bogotá (l'actuelle capitale de la Colombie) en 1538. Les Amérindiens sont massacrés ou soumis au régime de l’encomienda. Des Africains sont amenés pour servir de main-d'œuvre servile, notamment dans les mines d'or du Chocó. Devenue une partie de la vice-royauté de Nouvelle-Grenade en 1717, le pays connaît d'importants soulèvements à partir de 1810 à la faveur de l'affaiblissement de la métropole lors de la Guerre d'indépendance espagnole. Grâce à la guerre menée par le Libertador Simón Bolívar ces révoltes aboutissent à l'indépendance de la totalité de la vice-royauté en 1819, malgré une reconquête temporaire par la métropole. En 1821 la Nouvelle-Grenade (dont fait alors partie le Panama), la Capitainerie générale du Venezuela et la Présidence de Quito se regroupent en une république, la République de (Grande) Colombie. Cependant de nombreux désaccords surviennent et des volontés d'indépendance se font sentir, aboutissant à la sécession du Venezuela en 1829 et de l'Équateur l'année suivante... | ||

Le Columbia (se prononce /kə.lʌm.bi.ə/ ou « co-lemb-bia » et se nomme Columbia River /kə.lʌm.bi.ə ˈɹɪvəɹ/ en anglais) est un fleuve circulant du Canada aux États-Unis avant de se jeter dans l’océan Pacifique. C’est le plus grand cours d’eau de la région Nord-Ouest Pacifique de l’Amérique du Nord, que ce soit par sa longueur totale, la taille du bassin versant ou son débit à l’embouchure. Il prend sa source dans les montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique, au Canada, puis coule dans les États américains de Washington et de l’Oregon avant de se jeter dans l’océan Pacifique à la hauteur de la ville d’Astoria. Le fleuve mesure environ 2 000 kilomètres et son principal affluent est la Snake. Son bassin versant est d’environ 670 000 kilomètres carrés, soit un peu plus que la taille de la France, et s’étend sur sept États américains et une Province canadienne. En volume, la Columbia est le quatrième plus grand fleuve des États-Unis, et il a le plus grand débit des fleuves d’Amérique du Nord qui se jettent dans l’océan Pacifique. Son débit abondant et sa dénivelée relativement raide lui donnent un énorme potentiel pour la production d’énergie hydroélectrique. Les quatorze barrages hydroélectriques sur le cours principal du Columbia produisent à eux seuls plus d’énergie hydroélectrique que ceux de tout autre fleuve nord-américain. Le Columbia et ses affluents ont été au centre de la culture et de l’économie de la région depuis des milliers d’années. Ils ont été utilisés pour le transport et comme axe de communication, reliant les nombreux groupes de populations de la région. Le système fluvial accueille de nombreuses espèces de poissons anadromes qui migrent entre les habitats d’eau douce et de mer de l’océan Pacifique. Ces poissons, surtout les espèces de saumons, fournirent une nourriture de base pour les peuples autochtones et, dans les siècles passés, les commerçants de tout l’Ouest de l’Amérique du Nord sont venus commercer ces poissons. À la fin du XVIIIe siècle, le Columbia Rediviva, un navire américain, devint le premier à entrer dans l’embouchure du fleuve depuis l’océan Pacifique, et son commandant Robert Gray nomma sa découverte du nom de son bateau. Il fut suivi par l’explorateur britannique William Robert Broughton qui explora la chaîne côtière de l’Oregon dans la vallée de la Willamette. Dans les décennies suivantes, les compagnies commerciales de traite des fourrures utilisèrent le Columbia comme une voie de transport clé. Les explorateurs à terre venus de l’est entrèrent dans la vallée de la Willamette par la gorge du Columbia et les pionniers commencèrent à s’installer dans la vallée de la Willamette en nombre croissant depuis les deux voies d’accès découvertes. Les bateaux à vapeur naviguant le long du fleuve facilitèrent le commerce et les communications et l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle, avec des lignes suivant le lit du fleuve, permit de compléter ces liens… |

La Société financière La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social se trouve à Villeurbanne en Région Rhône-Alpes. Elle est largement inspirée de la pensée sociale anthroposophique. L’Association pour la nouvelle économie fraternelle a été créée en 1979. La nouvelle loi bancaire de 1984 contraint l’association à changer de statut. À l'initiative de 650 coopérateurs, la société financière anonyme coopérative de la Nef est créée en 1988. Le premier président a été Henri Nouyrit, paysan et dirigeant coopératif. Le premier siège social était installé à Bourbon-l'Archambault (Allier en Région Auvergne). Les financements accordés par la société financière de la Nef permettent de soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale. En savoir plus sur La Nef...

| ||

La Chapelle-Hullin est une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire. La Chapelle-Hullin est une commune rurale du Haut-Anjou, établie dans une vallée délimitée par deux crêtes et traversée par l'Araize. Bourg agricole du canton de Pouancé, plus éloigné que les autres villages des deux communes actives économiquement que sont Pouancé et Combrée, le village subit l'exode rural, perdant la plupart de ses habitants au XXe siècle. Cet exode se poursuit encore au XXIe siècle, notamment chez les jeunes. Ses habitants sont appelés les Castel-Hullinois. |

Le parc national du Triglav est le seul parc national de Slovénie. Il tire son nom de la plus haute montagne du pays. Le Triglav, situé au centre du parc, culmine à une altitude de 2 864 mètres. Le parc est localisé au nord-ouest du pays non loin des frontières autrichienne et italienne. Il couvre la partie orientale des Alpes juliennes. Le parc couvre 3 % du territoire de la Slovénie avec environ 840 km2. La création de la première zone protégée du parc remonte à 1924. Il permet non seulement de protéger la zone mais favorise la réalisation de nombreuses recherches scientifiques. | ||

|

Félix Houphouët-Boigny (serait né Dia Houphouët le à N'Gokro (Yamoussoukro) selon la biographie officielle - mort le ), surnommé « le sage » ou même « Nanan Boigny » ou « Nanan Houphouet » ou encore « le Vieux » (au sens africain du terme), est le « père » de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, leader syndical, député ivoirien en France, ministre de gouvernements français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, Premier ministre ivoirien et premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, Félix Houphouët-Boigny tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique, et domine jusqu’à la fin de sa vie, la scène politique de son pays natal. Partisan de la Françafrique, une étroite collaboration avec l’ancienne métropole, il parvient de cette façon à développer économiquement la Côte d’Ivoire, notamment dans le secteur agricole, faisant de son pays un îlot de prospérité dans un continent miné par la pauvreté ; on parle alors de « miracle ivoirien ». | ||

Le Bugul-noz ou bugel-noz (« enfant de la nuit » ou « berger de la nuit ») est une créature nocturne du légendaire breton, proche du lutin et du loup-garou, qui se présente sous la forme d'un berger métamorphe portant un large chapeau. Surtout attaché au Vannetais, qui forme l'actuel Morbihan, il est mentionné depuis le XVIIe siècle, et peut-être issu des créatures du type « appeleur ». Les principaux collectages à son sujet datent du début du XXe siècle. La tradition populaire parle de la crainte qu'il inspire et des moyens de s'en protéger. Il aurait pour fonction, selon Walter Evans-Wentz et Pierre Dubois, de prévenir les bergers attardés de l'arrivée des hordes nocturnes, et de les pousser à regagner leur foyer. Les mères bretonnes effrayaient jadis leurs enfants en évoquant leur risque d'enlèvement par cette créature. |

Pierre de Grèce (en grec moderne : Πέτρος της Ελλάδας / Pétros tis Elládas ; et en danois : Peter af Grækenland og til Danmark), prince de Grèce et de Danemark, est né à Paris, en France, le et est mort à Londres, au Royaume-Uni, le . Membre de la Maison d’Oldenbourg, c’est un prince, un militaire et un anthropologue grec spécialiste du Tibet et de la polyandrie. Le prince Pierre passe l’essentiel de son enfance dans la région parisienne, et ne découvre la Grèce qu’après la restauration de son cousin, le roi Georges II, sur le trône, en 1935. Grâce à sa mère, la princesse Marie Bonaparte, il fréquente très jeune de nombreux intellectuels, et rencontre Aristide Briand, Rudolph Loewenstein, Sigmund Freud et Bronislaw Malinowski. Adulte, Pierre étudie le droit, qui ne le passionne guère, à la Sorbonne, et obtient son doctorat en 1934. Il part ensuite étudier l’anthropologie avec Malinowski à la London School of Economics, en 1935-1936. Dans le même temps, le prince noue une relation amoureuse avec une roturière divorcée du nom d’Irène Ovtchinnikova. En 1937, ils partent ensemble pour un long voyage en Asie. Pierre passe ainsi plusieurs mois en Inde, où il étudie différentes populations qui pratiquent la polyandrie avant de se marier avec Irène le . Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale le conduit cependant à rentrer en Europe avec son épouse et à s’engager dans l’armée hellénique. Officier de liaison, il doit quitter la Grèce après l’invasion de celle-ci par les forces de l’Axe et trouver refuge en Égypte. Il y poursuit le combat aux côtés des Alliés. Il sert alors principalement en Libye et en Italie, mais effectue également plusieurs missions en Méditerranée occidentale, en Afrique noire, et même en Chine. À la Libération, les tensions politiques que connaît la Grèce et le refus de la famille royale d’accepter son mariage l’empêchent de rentrer à Athènes. Après un bref séjour à Copenhague, Pierre et son épouse repartent donc pour l’Asie, où ils participent à la branche tibétaine de la troisième expédition danoise en Asie centrale (1950). Ne pouvant pénétrer au Tibet du fait de l’intervention militaire chinoise qui se produit alors dans la région, le couple décide de s’installer près de la frontière, à Kalimpong, pour y étudier les réfugiés tibétains. Hormis quelques intermèdes européens et afghan, le séjour de Pierre et d’Irène dans la région dure jusqu’en 1957, année où le gouvernement indien les expulse à cause de leur soutien aux Tibétains... | ||

L'Après-midi d'un faune est un ballet en un acte de Vaslav Nijinski, sur la musique du Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy (s'inspirant lui-même du poème de Stéphane Mallarmé L'Après-midi d'un faune), décors et costumes de Léon Bakst. Créé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev à Paris, au Théâtre du Châtelet le , ce ballet est la première chorégraphie de Nijinski, dont il est aussi l'interprète principal. Il s'y impose d'emblée comme un chorégraphe original, soulignant l'animalité et la sensualité du faune par le costume et le maquillage. Jouant avec les angles, les profils et les déplacements latéraux, Nijinski y délaisse la danse académique au profit du geste stylisé. Lire l'article |

Les dinosaures sont des animaux vertébrés ayant régné sur les écosystèmes terrestres durant plus de 170 millions d'années. Ils sont apparus sur Terre à la fin du Trias, il y a environ 240 millions d'années. La Pangée n'étant pas encore fragmentée au Trias, les dinosaures ont pu coloniser tous les continents à pied sec. A la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, une catastrophe causa leur extinction. Un groupe de dinosaures a toutefois survécu : les oiseaux... Lire l’article | ||

La Reine des neiges (Frozen en anglais) est le 127e long-métrage d'animation et le 53e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 2013, il est librement inspiré du conte éponyme de Hans Christian Andersen publié en 1844. Il raconte l'histoire de l'optimiste et intrépide princesse Anna, partie en voyage aux côtés de Kristoff le montagnard, de Sven, son fidèle renne, et d'un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf, afin de retrouver sa sœur, Elsa, exilée à cause de ses pouvoirs glacials, qui a accidentellement plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. Pendant plusieurs années de réflexion et de tentatives d'adaptation avortées, plusieurs intrigues différentes ont été imaginées pour mettre en scène La Reine des neiges. Le film est définitivement commandé en 2011 avec un scénario écrit par Jennifer Lee, également co-réalisatrice avec Chris Buck, et les voix d'Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad et Santino Fontana (respectivement doublés en français par Anaïs Delva, Emmylou Homs, Donald Reignoux, Dany Boon et Guillaume Beaujolais). Les chansons ont été composées et écrites par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez ; la musique orchestrale par Christophe Beck (Paperman). Le film a reçu un accueil critique plutôt positif et connu un grand succès. Certaines critiques considèrent La Reine des neiges comme le meilleur film d'animation musical de Disney depuis l'ère de la Renaissance Disney. Il est devenu le plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation en dépassant contre toute attente le milliard de dollars de recettes de Toy Story 3. Le film a été largement récompensé, notamment comme meilleur film d'animation aux Annie Awards 2014, aux Oscars du cinéma 2014 et aux Golden Globes 2014. Idina Menzel a également été saluée pour la chanson Let It Go (Libérée, délivrée). |

À partir du XIXe siècle, la notion de droits de l'homme commence à pénétrer en Iran. Au cours du XXe siècle, les droits de l'homme font l'objet de luttes pour leur application et de restrictions diverses, qui durent encore aujourd'hui. Pendant plusieurs siècles, la charia a réglé la vie juridique en Iran, jusqu'à la révolution constitutionnelle de 1906. Le système juridique traditionnel à partir de là est transformé en profondeur avec le règne de la dynastie Pahlavi (1926-1979) qui se détache de la charia, celle-ci ayant montré ses limites et son incapacité à régir la vie juridique du pays. Mohammed Reza Shah Palavi introduit un droit moderne où les principes des droits de l'homme sont partiellement présents. La période la plus démocratique que connut l'Iran, sous Mossadegh premier ministre du gouvernement du chah au début des années 1950, est cependant suivie de régressions des droits de l'homme, sous l'impulsion du chah Mohamed Reza Pahlavi lorsque son pouvoir commence à être contesté par diverses forces dont les islamistes, mais également les libéraux et l'opposition de gauche, auxquelles il oppose la répression. Puis sous le gouvernement islamiste qui vit Khomeini imposer au pays le retour à la charia, suite à la révolution islamiste de 1979, les droits de l'homme sont abandonnés dans leur principe et dans la réalité de la vie de la société iranienne. Toutefois, les libertés sont une tradition ancienne en Iran. Dans l'Antiquité, à l'époque de la dynastie des Achéménides, on constate l'existence d'une grande tolérance en matière religieuse sous forme d'un pluralisme religieux admis, de droits individuels et d'une conception relativement égalitaire de la condition des femmes. Elles sont l'œuvre des réformes de Cyrus II au VIe siècle avant notre ère qui toutefois ne lui survivent que partiellement, et sont caractéristiques de la période préislamique. Ces principes de liberté ne survivent guère à la conquête de la Perse par les Arabes au VIIe siècle et l'importation de l'islam fait disparaître les religions perses antiques, c'est pourquoi les libertés connaissent des sorts très divers au cours de l'histoire du pays. Au cours du XXe siècle, l’Iran subit à plusieurs reprises des bouleversements sociaux et politiques, s'accompagnant de changements multiples dans l'application des droits humains fondamentaux. Un nationalisme inséparable de la religion caractérise le pays au XIXe siècle suivi d'une première révolution, en 1906, qui a doté l'Iran d'une monarchie de type parlementaire. Soixante-dix ans plus tard, la révolution qui a renversé le Shah, se produit au nom de la religion et restaure les valeurs de l'islam comme soubassement du droit. Alors une période de terreur suit l'instauration de la république islamique. Cependant la généralisation de l'accès à l'éducation et l'arrivée au pouvoir de réformistes en 1997 se traduisent, durant un temps assez bref par la reconquête de certaines libertés, qui disparaissent à nouveau avec l'élection d'Ahmadinejad en 2005 sous le contrôle de l'ayatollah Khamenei... | ||

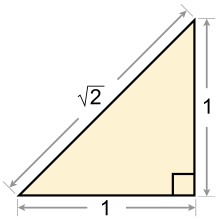

Le théorème du minimax de John von Neumann (parfois appelé théorème fondamental de la théorie des jeux), démontré en 1926, est un résultat important en théorie des jeux. Il assure que, pour un jeu non-coopératif synchrone à information complète opposant deux joueurs, à nombre fini de stratégies pures et à somme nulle, il existe au moins une situation d'interaction stable, à savoir une situation dans laquelle aucun des deux agents n'a intérêt à changer sa stratégie (équilibre de Nash). Le théorème du minimax fournit une méthode rationnelle de prise de décision dans un contexte bien précis : celui où s'affrontent deux adversaires (des entreprises concurrentes ou des États en guerre par exemple) lorsqu'on suppose qu'ils doivent prendre leurs décisions simultanément et que tout gain de l'un est perte de l'autre. Cette seconde hypothèse, rarement remplie dans la réalité, limite cependant beaucoup son intérêt pratique. |

John William Madden, surnommé parfois Jake Madden ou Johnny Madden, né le à Dumbarton et mort le à Prague, est un footballeur international et entraîneur écossais. Il évolue au poste d'attaquant du milieu des années 1880 à la fin des années 1890 et se reconvertit en entraîneur du milieu des années 1900 au début des années 1930. John William Madden découvre le football dans les modestes clubs de Dumbarton, sa ville natale, alors qu'il est également riveur sur les chantiers navals du fleuve Clyde. En 1886, il débute une carrière de footballeur au Dumbarton Football Club. L'année suivante, il joue pour le Gainsborough Trinity Football Club, en Angleterre. En mai 1888, il est invité à participer au premier match du Celtic Football Club à Glasgow, et il rejoint définitivement ce club en 1889. Il y est notamment sacré triple champion d'Écosse en 1893, 1894 et 1896. En 1897, il quitte le Celtic et joue brièvement pour le Dundee Football Club puis le Tottenham Hotspur Football Club, avant de mettre un terme à sa carrière de joueur. En 1905, il rejoint Prague pour devenir l'entraîneur du SK Slavia Prague. Il dirige l'équipe pendant 25 ans avec un grand succès. Il remporte notamment trois des six premières éditions du championnat de Tchécoslovaquie en 1925, 1929 et 1930. Il entraîne également la sélection de Bohême-Moravie, avec laquelle il remporte le Grand Tournoi européen de football association en 1911, puis la sélection tchécoslovaque à l'occasion des Jeux olympiques de 1920. De 1905 à sa retraite en 1930, il conçoit et promeut un style de jeu novateur, inspiré du jeu pratiqué dans son Écosse natale et connu sous le nom de « football danubien ». Il est l'une des personnalités emblématiques du football tchèque de la première moitié du XXe siècle, au point d'être souvent qualifié de « père du football tchèque ». Il meurt en 1948. | ||

L'identité numérique (IDN) peut être définie comme un lien technologique entre une entité réelle (personne, organisme ou entreprise) et des entités virtuelles (sa ou ses représentation(s) numériques). Le développement et l’évolution des moyens de communication, au travers notamment de la multiplication des blogs et des réseaux sociaux, changent le rapport de l’individu à autrui. Ainsi, l’identité numérique permet l’identification de l’individu en ligne et la mise en relation de celui-ci avec cet ensemble de communautés virtuelles qu’est Internet. Dès lors, l’identité numérique peut être divisée en trois catégories (Georges, 2009) :

Le décalage ou du moins les divergences qui peuvent subsister entre l’identité déclarative et l’identité agissante soulèvent une question majeure. Qui est vraiment l’individu auquel nous avons affaire sur la toile ? Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’affaire Louis Mailloux est une série d’événements violents assimilés à une jacquerie ayant secoué la ville de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, en . La loi 87, votée en 1871, vise à réformer le système d’éducation public de la province, en abolissant entre autres les écoles confessionnelles et améliorant le financement. Cette loi cause la Question des écoles du Nouveau-Brunswick qui, durant quatre ans, occasionne de nombreux problèmes politiques dans la province et dans le reste du Canada. Caraquet devient l’une des villes ayant la plus forte opposition. La situation précaire d’une partie de la population, exacerbée par le contrôle d’une minorité de marchands anglophones, dégénère en janvier 1875. Plusieurs émeutes et manifestations, liées ou non entre elles et à la question scolaire, ont lieu. La police intervient à l’aide d’une milice et est plus tard rejointe par l’armée. Le 27 janvier, une fusillade a lieu dans la maison d’André Albert. Deux personnes, John Gifford et Louis Mailloux, y trouvent la mort… | ||

Anubis est un dieu funéraire de l'Égypte antique, maître des nécropoles et patron des embaumeurs, représenté comme un grand canidé noir couché sur le ventre, sans doute un chacal ou un chien sauvage, ou comme un homme à tête de canidé. La signification du mot Anubis, inpou en égyptien ancien, Anoub en copte, Ἄνουβις (Anoubis) en grec ancien, demeure obscure : de nombreuses explications ont été avancées, mais il peut s'agir simplement d'une onomatopée traduisant le hurlement du chacal. La forme canine du dieu a probablement été inspirée aux Anciens Égyptiens par le comportement des canidés, souvent charognards opportunistes errant la nuit dans les nécropoles à la recherche de cadavres. Les principales épithètes du dieu Anubis mettent en avant ses liens avec les grandes nécropoles du pays et son rôle de divinité funéraire qu'il y exerce. Son culte est attesté à travers tout le territoire égyptien depuis le XXXIIe siècle avant J.-C. et a été intense durant plus de trois millénaires pour ne s'éteindre qu'entre les IVe et VIe siècles de notre ère à la suite de l'essor du christianisme. Si Anubis est une divinité nationale, il est toutefois régionalement très lié aux XVIIe et XVIIIe nomes de Haute-Égypte et plus particulièrement à la ville de Hardaï, plus connue sous le nom grec de Cynopolis, la « ville du chien ». Les prêtres égyptiens sont à l'origine de multiples traditions relatives aux liens familiaux d'Anubis en faisant de lui le fils de la vache primordiale Hésat ou le fils de Rê avec Nephtys. Une version transmise par le grec Plutarque au IIe siècle de notre ère, fait de lui le fils adultérin de Nephtys avec Osiris. Quand ce dernier est assassiné et démembré par Seth, Anubis participe avec Isis et Nephtys à la reconstitution du corps d'Osiris, inaugurant par ce geste la pratique de la momification. Assigné à la surveillance du « Bel Occident » — un euphémisme pour le pays des morts —, Anubis accueille les défunts auprès de lui. Il momifie les corps afin de les rendre imputrescibles et éternels, il purifie les cœurs et les entrailles souillés par les turpitudes terrestres, il évalue les âmes lors de la pesée du cœur, puis accorde de nombreuses offrandes alimentaires aux défunts ayant accédé au rang de dignes ancêtres. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

L'appareillage électrique à haute tension est l'ensemble des appareils électriques qui permettent la mise sous ou hors tension de portions d'un réseau électrique à haute tension (y compris pour des opérations de délestage). L’appareillage électrique est un élément essentiel qui permet d’obtenir la protection et une exploitation sûre et sans interruption d’un réseau à haute tension. Ce type de matériel est très important dans la mesure où de multiples activités nécessitent de disposer d'une alimentation en électricité qui soit permanente et de qualité. L’appellation « haute tension » regroupe l'ancienne moyenne tension (HTA) et l'ancienne haute tension (HTB), elle concerne donc les appareils de tension assignée supérieure à 1 000 V, en courant alternatif, et supérieure à 1 500 V dans le cas de courant continu. Les applications industrielles des disjoncteurs à haute tension sont pour l'instant limitées au courant alternatif car elles sont plus économiques, il existe cependant des sectionneurs à haute tension pour liaisons à courant continu. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

La Renault 4CV, du constructeur français Renault, est une voiture conçue par Fernand Picard et Edmond Serre, deux ingénieurs de Renault, qui voit le jour en 1947, suite au développement de trois prototypes. C'est une petite voiture, mais elle est particulièrement spacieuse pour son époque et ses dimensions extérieures. Elle est la première voiture française à atteindre une production d'un million d'exemplaires. Présentée le 26 août 1944, au lendemain de la Libération de Paris, la Renault 4CV symbolise le retour de la paix et de la prospérité. Elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre, comme l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». Sa production s'étend de 1946 au 6 juillet 1961, date de sortie du 1 105 547e et dernier exemplaire : outre la Dauphine, la 4CV sera, pendant près de 15 ans, le principal modèle commercialisé par Renault. |

En physique, le champ magnétique est une grandeur caractérisée par la donnée d’une intensité et d’une direction, définie en tout point de l’espace, et déterminée par la position et l’orientation d’aimants, d’électroaimants et le déplacement de charges électriques. La présence de ce champ se traduit par l’existence d’une force agissant sur les charges électriques en mouvement (dite force de Lorentz), et divers effets affectant certains matériaux (paramagnétisme, diamagnétisme ou ferromagnétisme selon les cas). La grandeur qui détermine l’interaction entre un matériau et un champ magnétique est la susceptibilité magnétique. Le champ magnétique forme, avec le champ électrique les deux composantes du champ électromagnétique décrit par l’électromagnétisme. Des ondes de champs électrique et magnétique mêlées peuvent se propager librement dans l’espace, et dans la plupart des matériaux. Ces ondes sont appelées ondes électromagnétiques, et correspondent à toutes les manifestations de la lumière, dans tous les domaines de longueur d’onde (ondes radio, domaine micro-onde, infrarouge, domaine visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma). La discipline qui étudie les champs magnétiques statiques (ne dépendant pas du temps) est la magnétostatique. | ||

De situ orbis geographia est un manuscrit enluminé de la Géographie de Strabon d'origine italienne, daté de 1459 et conservé à la bibliothèque d'Albi (Ms. 77). Traduit du grec ancien en latin par Guarino de Vérone sur commande du général vénitien Jacopo Antonio Marcello, ce texte de Strabon a été offert à René d'Anjou, comme cadeau diplomatique le 13 septembre 1459. Il fait partie d'un ensemble de livres envoyés par le militaire italien au prince français, tous deux bibliophiles et passionnés de culture antique. Le manuscrit de prestige est écrit sans doute à Padoue dans le style humaniste et doté de remarquables lettrines à facette inspirées de l'Antiquité. Il est surtout décoré de deux miniatures, conçues comme de véritables petits tableaux et représentant le traducteur, le commanditaire et le destinataire de l'ouvrage. Bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses attributions par les historiens de l'art, elles sont généralement données de nos jours au peintre Giovanni Bellini. Elles ont contribué à importer en France le style de la Renaissance italienne, particulièrement dans les nombreux manuscrits enluminés du roi René. Le manuscrit arrive sans doute à Albi dès la fin du XVe siècle ou au début du siècle suivant dans les collections de la bibliothèque de la cathédrale de la ville. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |