Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

|

L'École nationale de l'aviation civile, ou ÉNAC, est une grande école française fondée le qui a pour mission d'assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et principaux acteurs de l'aviation civile. Elle a le statut d'établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, elle est membre de la conférence des grandes écoles, membre associé de l'université de Toulouse, membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley, du groupement des écoles d'aéronautique et l'un des cinq membres fondateurs de France Aérotech. L'ÉNAC assure plusieurs formations orientées vers le domaine de l'aéronautique civile, et en particulier vers les activités du transport aérien : compagnies aériennes, aéroports, équipementiers, construction aéronautique et spatiale, administrations et organismes français et internationaux de l'aviation civile. L'école propose environ vingt-cinq programmes de formation différents, incluant des formations d'ingénieurs, de contrôleurs aériens, de pilotes de ligne, de gestionnaires, de techniciens supérieurs et d'instructeurs avions. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Le Moineau mélanure (Passer melanurus) est une espèce d'oiseaux de la famille des Passeridae qui vit en Afrique australe. C'est un moineau de taille moyenne ; ses couleurs vives et distinctives comprennent du gris, du marron et du châtain, le dimorphisme sexuel étant notamment visible par quelques taches noires et blanches chez le mâle. Il habite les savanes, les zones cultivées et les villes où il trouve de quoi satisfaire son régime alimentaire principalement granivore. Les oiseaux se rassemblent en grands groupes lors de la saison de reproduction. Le nid peut être construit dans toutes sortes d'emplacements, aussi bien dans un arbre ou un buisson que dans un trou ou dans un nid inoccupé appartenant à une autre espèce. Un couple donne souvent naissance à trois ou quatre oisillons dont les deux parents s'occupent. Trois sous-espèces sont distinguées, la sous-espèce melanurus vivant dans l'est de l'Afrique du Sud, la sous-espèce vicinus vivant dans l'État-Libre au Cap-Oriental et au Lesotho, et la sous-espèce damarensis occupant le nord de l'Afrique du Sud et le sud des pays frontaliers septentrionaux. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'espèce n'est pas menacée. | |

|

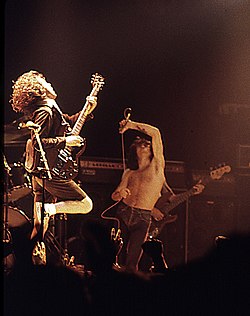

James Marshall Hendrix, plus connu sous le nom de Jimi Hendrix (né Johnny Allen Hendrix le 27 novembre 1942 à Seattle et décédé le 18 septembre 1970 à Londres) était un guitariste, chanteur et compositeur américain. Il est considéré comme l'un des musiciens les plus novateurs du XXe siècle, notamment en raison de son approche révolutionnaire de la guitare électrique et des techniques d'enregistrement en studio. Improvisateur sortant des sentiers battus, il libère son instrument de ses contraintes en utilisant les ressources nées de l'amplification et donne à la guitare électrique moderne ses lettres de noblesse. Son influence dépasse largement le cadre de la musique rock : la plupart des styles musicaux qui se développèrent dans les années 1970 reprirent certains éléments de sa musique. Miles Davis joua ainsi un jazz électrique très marqué par le guitariste. Hendrix a révolutionné l'approche de la guitare électrique, notamment par son utilisation des pédales d'effet et des ressources de l'amplification. Au début de l'Experience, il combine la saturation des amplificateurs à lampes (en jouant à un haut volume sonore) avec la Fuzz Face, une pédale de saturation provoquant un fort écrêtage du son. Cela lui permettait de générer du feedback (dû au larsen de ses amplificateurs) qu'il pouvait contrôler en temps réel grâce à son levier de vibrato ou sa technique de main droite. Roger Mayer construira pour lui l'Octavia (une pédale de saturation jouant sur les fréquences en doublant à l'octave supérieure) qu'il utilisera dès l'enregistrement de Purple Haze, puis avec le Band of Gypsys. Hendrix est l'un des premiers à utiliser la pédale wah-wah (en 1967). Il est selon Larry Coryell « le premier à l'avoir abordée sérieusement et à y avoir passé des heures de pratique. »

|

Birka et Hovgården sont deux sites de Suède formant un ensemble archéologique de l'âge des Vikings inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, situés respectivement sur les îles de Björkö et Adelsö sur le lac Mälar, à environ 30 km de Stockholm. Birka fut fondée au milieu du VIIIe siècle. À cette époque, le lac Mälar était une baie de la mer Baltique, le niveau de la mer étant 5 m au-dessus du niveau actuel du lac. Birka était alors une position stratégique, protégée par le dédale d'îles et écueils, et à la croisée de plusieurs routes maritimes importantes. Elle devint une plaque tournante du commerce en Suède, éclipsant le site plus ancien de Helgö et se développant à une échelle bien supérieure, atteignant une population estimée entre 700 et 1 000 habitants à son apogée. Le site de Birka regroupait de nombreux artisans, utilisant des matières premières diverses en provenance des territoires scandinaves tels que l'ambre, le fer du Bergslagen, les fourrures et duvets, les bois et ivoire, etc. Les produits transformés étaient ensuite vendus aux fermes de la région mais surtout à l'étranger en échange de produits de luxe, tels que de la céramique, de la soie et broderies fines et de l'argent. Au début l'essentiel du commerce se faisait avec l'Europe de l'Ouest, mais avec l'expansion vers l'est des Varègues et le développement des routes commerciales de la Volga et du Dniepr, le commerce se recentra à partir de la fin du IXe siècle sur l'Orient et en particulier le monde musulman. Il est probable que Birka jouissait d'un statut spécial garanti par le roi de Suède ou un roi local qui, entre autres, lui donnait son propre conseil (Thing) dirigé par un préfet et offrait protection à tous ses habitants, même étrangers. Ainsi, par sa taille et ce statut particulier, Birka peut être considérée comme la première ville de Suède, et est souvent qualifiée de proto-ville. Faisant face à Birka et fondé en même temps, se trouvait le domaine royal de Hovgården. Il s'agissait de la résidence du roi (ou de l'un des rois) de Suède, ainsi que le site du conseil. Il est possible que Birka et Hovgården aient été au moins partiellement en conflit avec les pouvoirs religieux et politique de Gamla Uppsala. C'est peut-être d'ailleurs dans le cadre de ce conflit qu'eut lieu dans les années 840 l'attaque de Anund II d'Upsal sur Birka. Birka fut l'une des principales destinations des missionnaires chrétiens pour évangéliser la Suède. En particulier, les missions de l'archevêque Anschaire de Brême en 829 et en 852 ou 853 furent documentées dans Vita Anskarii, qui est notre seule source contemporaine sur la vie de Birka. Si les missionnaires parvinrent à construire une église et à convertir plusieurs personnes, y compris le préfet de la ville, l'opposition de la religion nordique était très forte, et des missionnaires furent même assassinés. La proto-ville fut abandonnée brutalement autour de l'an 970, et son rôle et sa population furent probablement transférés vers Sigtuna, fondée à la même époque. Les causes de cet abandon ne sont pas entièrement connues, mais il s'agit probablement d'une combinaison de facteurs tels que la fermeture du lac Mälar, l'interruption du commerce avec l'Est dû à des conflits, et enfin une bataille qui, à cette époque, détruisit une partie de la ville. Hovgården semble avoir cependant conservé son statut de domaine royal et, dans les années 1270, un palais y fut même construit, utilisé comme résidence estivale par le roi. Ce palais fut détruit à la fin du XIVe siècle... Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | |

|

La saison 1978-1979 du Racing Club de Strasbourg est la trente-quatrième saison du club alsacien en championnat de France de Division 1, sommet de la hiérarchie du football français depuis l'introduction du professionnalisme en 1932. Cette saison est importante dans l'histoire du club strasbourgeois puisque celui-ci devient pour la première fois champion de France. L'équipe est dirigée par Gilbert Gress, jeune entraîneur de 36 ans désigné entraîneur français de l'année 1978. Celui-ci apporte une tactique innovante en demandant notamment à tous les joueurs de participer aux actions défensives et offensives. La préparation de l'équipe est également innovante avec un travail physique important et une attention particulière portée à l'hygiène de vie des joueurs. La population locale s'identifie fortement avec cette équipe qui comporte une majorité de jeunes joueurs alsaciens talentueux comme Léonard Specht, désigné meilleur jeune joueur 1978, René Deutschmann, l'international espoir Yves Ehrlacher, l'attaquant international Albert Gemmrich, Jean-Jacques Marx et Roland Wagner. Ces joueurs sont entourés de quelques footballeurs plus expérimentés comme le gardien Dominique Dropsy, le défenseur Raymond Domenech ou le meneur de jeu Francis Piasecki. Le titre de champion du RC Strasbourg intervient après une troisième place obtenue en 1977-1978, qui fait suite à une relégation de Division 1 en 1976 et un titre de champion de Division 2 en 1977. Pour cette nouvelle saison de Division 1 1978-1979, le Racing vise une place dans le premier tiers du classement tandis que les clubs favoris pour remporter le titre sont l'AS Saint-Étienne et le FC Nantes, multiples champion de France dans les années 1970, et l'AS Monaco, champion en titre. Le RC Strasbourg conquiert la première place du classement dès la 5e journée. Il ne quitte plus sa place de leader et gagne peu à peu un statut d'outsider crédible jusqu'à gagner le championnat. Le club atteint en outre la demi-finale en Coupe de France et le huitième de finale en Coupe UEFA. La saison du titre de champion de France 1979 est suivi avec enthousiasme dans la région alsacienne. Après une cinquième place acquise en 1979-1980, Gilbert Gress est limogé en septembre 1980 à cause de profonds désaccords l'opposant au président du club. Cet évènement provoque des émeutes inédites au stade de la Meinau et marque le début du déclin sportif du club dans les années 1980. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

| |

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | |

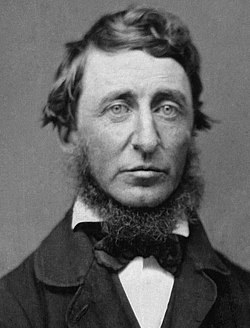

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

Eadwig ou Edwy, né vers 940 ou 941 et mort le , est roi des Anglais de 955 à sa mort. Il est le fils aîné d'Edmond Ier. Trop jeune pour succéder à son père lorsque celui-ci est tué, en 946, il ne devient roi qu'à la mort de son oncle Eadred. Dès son avènement, il entre en conflit avec l'abbé Dunstan de Glastonbury, qui est contraint de s'exiler en Flandre. Il effectue de très nombreuses donations au cours de sa première année de règne, ce qui pourrait refléter une tentative de s'attacher des fidèles ou de récompenser ses partisans au détriment de l'entourage de ses prédécesseurs. En 957, Eadwig partage l'Angleterre avec son frère cadet Edgar, qui en reçoit la moitié septentrionale. Les sources présentent cette division comme la conséquence d'une révolte des ennemis d'Eadwig, mais il est également possible qu'elle ait été consentie et peut-être même prévue dès son arrivée au pouvoir. L'année suivante, l'archevêque Oda de Cantorbéry procède à l'annulation du mariage d'Eadwig au prétexte qu'il est trop proche parent de sa femme Ælfgifu. Eadwig meurt en 959 sans laisser d'enfants et Edgar devient seul roi de toute l'Angleterre. Il souffre d'une mauvaise réputation posthume alimentée par les hagiographes et chroniqueurs ultérieurs, qui le décrivent comme irresponsable et incompétent pour mieux encenser Dunstan et les autres tenants de la réforme bénédictine anglaise, un courant religieux qui atteint son apogée à l'époque d'Edgar. Les historiens modernes commencent à remettre en question le portrait négatif d'Eadwig à la fin du XXe siècle au profit d'une approche plus nuancée de son règne, qui reste difficile à cerner en raison de sources peu nombreuses et parfois contradictoires. | |

|

Le Livre de la jungle (The Jungle Book) est le 24e long-métrage d'animation et le 19e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1967, il est inspiré du livre du même nom de Rudyard Kipling, paru en 1894. Le film présente le jeune Mowgli élevé par des loups et qui, accompagné de la panthère Bagheera, doit retourner dans un village auprès des hommes pour échapper au tigre mangeur d'hommes et terreur de la jungle, Shere Khan. Durant son voyage, Mowgli rencontre Kaa le serpent hypnotiseur, un groupe d'éléphants, Baloo l'ours bon-vivant et un groupe de singes mené par le Roi Louie qui cherche à devenir un homme. Le film est marqué par une qualité graphique élevée, mais surtout par l'utilisation d'acteurs vocaux célèbres ayant fortement influencé voire inspiré les personnages comme Phil Harris (Baloo), Louis Prima (Roi Louie) et George Sanders (Shere Khan). Pour plusieurs auteurs, la présence de fortes personnalités vocales et un scénario assez simple sans vrais méchants font du Livre de la jungle une succession de scènes musicales divertissantes, mais où il manque un petit quelque chose. Le film est aussi marqué par la mort de Walt Disney quelques mois avant sa sortie. Pour le studio Disney, l'ensemble marque le début d'une période désignée à la fois comme une forme de déclin, de léthargie, mais aussi de perpétuelle réutilisation d'une même formule, justement utilisée pour Le Livre de la jungle. Malgré les critiques, Le Livre de la jungle est un succès commercial et sert de base à de nombreux produits dérivés. Deux séries animées « spin-off » ont été créées : Le Livre de la jungle, souvenirs d'enfance (1996-1998), qui raconte l'enfance des personnages, et Super Baloo (1990-1994), où Baloo travaille comme pilote d'avion. Un remake en prise de vue réelle a été produit en 1994 avec le même titre Le Livre de la jungle ainsi qu'une préquelle avec acteurs intitulée The Jungle Book: Mowgli's Story. Une suite au film d'animation est réalisée en 2003 avec Le Livre de la jungle 2. |

L’univers de Naruto est un univers de fiction créé par Masashi Kishimoto dans lequel se déroule l’histoire du shōnen manga Naruto, et des anime associés. Dans l’univers de Naruto, issu de nombreuses influences, les protagonistes principaux sont des ninjas animés d’une force spirituelle appelée chakra, qui leur permet d’utiliser toute une palette de techniques de combat (jutsu) fictives, variant selon l’utilisateur. En complément à cette originalité, l’apparence de ces ninjas est loin des stéréotypes habituels du Japon féodal auxquels la série emprunte cependant de nombreuses notions, les mélangeant avec certaines venues du shintoïsme, du bouddhisme, ou même du taoïsme et de l’hindouisme. Les ninjas sont organisés en villages cachés, servant leur pays par des missions diverses et variées lorsqu’ils ne sont pas en guerre. Chaque village a sa propre organisation interne, et le chef, le plus puissant des ninjas du village, appelé kage, possède une certaine autonomie, même s’il est nommé par le daimyo, représentant le commandement civil du pays, et auquel il reste subordonné. La hiérarchie suit les règles du shōnen, où les jeunes sont formés par leurs aînés.

| |

La Panique bancaire américaine de 1907, aussi nommée Panique des banquiers, est une crise financière qui eut lieu aux États-Unis lorsque le marché boursier s'effondra brusquement, perdant près de 50 % de la valeur maximale atteinte l'année précédente. Cette panique se produisit au milieu d'une période de récession, marquée par d'innombrables retraits de fonds des banques de détail et d'investissement. La panique de 1907 se propagea à tout le pays, de nombreuses banques et entreprises étant acculées à la faillite. Parmi les premières causes de la crise, on peut citer le retrait de liquidités des banques de New York, la perte de confiance des dépositaires et l'absence d'un fonds de garantie des dépôts. La crise éclata en octobre après une tentative ratée de corner sur les actions de la compagnie United Copper. Les banques qui avaient prêté de l'argent pour réaliser le corner furent victimes de retraits massifs, qui se propagèrent aux établissements affiliés, causant en l'espace d'une semaine la chute de la société fiduciaire Knickerbocker Trust Company, troisième établissement en importance de ce genre à New York. Cette chute causa une vague de paniques parmi les établissements financiers de la ville lorsque les banques régionales commencèrent à retirer des fonds de New York. La panique gagna bientôt le pays tout entier et les particuliers se ruèrent sur les banques pour retirer leurs dépôts. La panique se serait accrue si le financier J. P. Morgan n'était pas intervenu en engageant ses fonds propres et en persuadant d'autres banquiers de l'imiter pour soutenir le système bancaire américain. À cette époque, il n'existait pas de banque centrale américaine pour réinjecter des liquidités sur le marché. En novembre, la crise était pratiquement terminée, quand elle repartit de plus belle lorsqu'une firme de courtiers fit un emprunt massif gagé sur les actions de la Tennessee Coal, Iron and Railroad Company (TC&I). La chute des actions de cette compagnie fut évitée par une prise de participation d'urgence de la U.S. Steel effectuée avec l'aval du président Theodore Roosevelt, pourtant farouche opposant des monopoles. L'année suivante, le sénateur Nelson W. Aldrich réunit une commission qu'il présida lui-même pour enquêter sur la crise et préconiser des solutions. Le processus allait aboutir le 22 décembre 1913 à la création de la Réserve fédérale des États-Unis. |

Les Sept Samouraïs (七人の侍, Shichinin no samurai) est un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti le . L'histoire se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIe siècle et montre comment un village paysan recrute sept samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. Ce film a largement contribué à la renommée internationale de son réalisateur, bien plus encore que Rashōmon, sorti quatre ans plus tôt. De même, le rôle de Kikuchiyo a amplement participé à la notoriété mondiale de Toshirō Mifune. C'est l'un des films japonais les plus célèbres dans le monde. Même si la version intégrale a longtemps été inconnue en-dehors de son pays d'origine, le film a obtenu un Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1954 puis a connu un grand succès commercial dans le monde, notamment grâce à l'universalité de son histoire et à l'interprétation des acteurs. Il s'agit aussi d'un des films de samouraïs les plus connus et il est parfois considéré comme l'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Il n'a cessé d'exercer une grande influence sur le cinéma mondial et a connu plusieurs adaptations plus ou moins libres, dont le western Les Sept Mercenaires en 1960. | |

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

1984 est un spot publicitaire réalisé par Ridley Scott pour le lancement en 1984 du premier ordinateur Macintosh de la firme californienne Apple : le 128K. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de la publicité. Dans ce film de 60 secondes, Anya Major joue le rôle de l'héroïne inconnue et David Graham le Big Brother que l'on voit à l'écran. Il s'inspire de l'univers du roman 1984 de George Orwell, et marque l'histoire de la publicité en ne montrant pas le produit vendu, et en n'expliquant pas non plus en quoi il consiste concrètement. Il n'a été diffusé, en tant que spot publicitaire, qu'une seule fois au niveau national aux États-Unis : le lors du troisième quart-temps du XVIIIe Super Bowl devant 90 millions de téléspectateurs. Autres bons articles du portail des années 1980

| |

La première guerre du Golfe, également appelée guerre du Koweït, opposa l'Iraq à une coalition de 34 États, soutenue par l'Organisation des Nations unies, entre 1990 et 1991. La victoire prévisible de la coalition entraîna la libération du Koweït, dont l'invasion en 1990 par les armées irakiennes avait provoqué le déclenchement du conflit. La coalition utilisa sa suprématie aérienne pour détruire la structure militaire (et aussi largement industrielle) de l'Irak. Ensuite une attaque terrestre limitée à partir de l'Arabie saoudite pulvérisa les forces armées en face d'elle. Ses pertes, très réduites par rapport à ses prévisions, furent dues pour un quart à des tirs amis. Lire l'article |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | |

La basilique-cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende est le siège épiscopal du diocèse de Mende. Située dans le centre-ville de la préfecture de la Lozère, elle est classée monument historique depuis 1906. Il s’agit du seul édifice pleinement gothique de l’ensemble du département. L’église, dont la construction fut décidée dans les années 1360 par le pape Urbain V, a succédé à trois autres sanctuaires, le premier d’époque mérovingienne, le deuxième préroman, l’avant-dernier roman. Richement décorée, elle fut victime des troubles des guerres de religion et dut être en grande partie reconstruite au début du XVIIe siècle ; elle sera achevée au XIXe siècle par l’adjonction d’un portail néo-gothique… Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Le monastère d'Akhtala (en arménien Ախթալա վանք ; en géorgien ახტალის ტაძარი) est un monastère-forteresse arménien du Xe siècle situé à proximité de la ville d'Akhtala, dans le marz de Lorri, à 185 kilomètres au nord d'Erevan. Ce monastère de l'Église apostolique arménienne, qui a un temps relevé de l'Église orthodoxe géorgienne, lors de la suzeraineté de la reine Tamar de Géorgie sur l'Arménie zakaride, n'est actuellement pas en activité. La forteresse a joué un rôle majeur dans la protection des régions du nord-ouest de l'Arménie et est une des mieux préservées du pays. L'église principale du complexe est renommée pour ses fresques. Le monastère apparaît pour la première fois sous ce nom dans un décret royal de 1438 ; le nom serait d'origine turque et signifierait « clairière blanche ». | |

Le tai-chi-chuan (Larousse), taï-chi-chuan ou taï-chi (Flammarion), (mauvaises transcription de T'ai Chi Ch'uan en Wade-Giles) ou bien taiji quan (trad. 太極拳 ; simpl. 太极拳 ; pinyin : tàijí quán (norme internationale)) est un art martial interne chinois. Les sinogrammes du taiji quan sont composés des éléments Tàijí 太極 (faîte suprême) et quán 拳 (poing) et souvent traduits par « boxe du faîte suprême » ou « boxe avec l’ombre » car l’observateur a l’impression que le pratiquant se bat avec une ombre[réf. nécessaire]. Une autre traduction courante est « la boxe de l’éternelle jeunesse », le faîte suprême pouvant être traduit moins littéralement par « immortalité » (le but suprême chez les taoïstes). C’est un art martial chinois (Wushu) appartenant au groupe des styles internes, au même titre que le Hsing I Ch'uan et le Bagua zhang). Le taiji quan est souvent vu par les occidentaux comme une sorte de « gymnastique ». |

La French Data Network (FDN) est une association fondée en 1992. Son but est l’utilisation et le développement des réseaux Internet et Usenet dans le respect de leur éthique, en favorisant en particulier les utilisations à des fins de recherche et d’éducation sans volonté commerciale. C'est l’un des plus anciens fournisseurs d’accès à Internet en France encore en exercice. Il propose un accès ADSL depuis septembre 2005. | |

Le programme spatial de la République populaire de Chine a accompagné l'essor économique très rapide du pays durant les deux dernières décennies. La Chine dispose désormais d'une famille de lanceurs complète, les lanceurs Longue marche, et a mis sur pied des programmes couvrant l'ensemble de l'activité spatiale : satellites de télécommunications, d'observation de la Terre, météorologiques, navigation, satellites de reconnaissance militaire. Elle a lancé par ailleurs un programme spatial habité qui s'est traduit par un premier vol habité en 2003 et la mise en orbite d'un embryon de station spatiale, Tiangong 1 en 2011. La Chine a un plan de développement ambitieux qui comprend à court terme la réalisation d'une station spatiale en orbite basse, l'envoi de robots à la surface de la Lune ainsi que le développement d'une nouvelle famille de lanceurs Longue Marche 5.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L'économie de l'Australie, la douzième du monde, est une économie de marché, occidentale, moderne, offrant à ses citoyens un niveau de vie parmi les plus élevés de la planète (le pays était 3e au classement de l’indice de développement humain 2006). L’Australie a achevé, en 2006, sa seizième année consécutive de croissance économique, mouvement qui ne donne aucun signe d’essoufflement, et présente un mélange dynamique de post-industrialisme (80% du produit intérieur brut (PIB) est généré par le secteur des services) et d’abondance de ressources naturelles (agriculture et minerais corrot les deux tiers du commerce extérieur). Il s’agit aussi d’une économie cyclique, où l’alternance de périodes de boom et de forte dépression est probablement plus marquée que dans la plupart des autres pays développés : il semble toutefois que le chaos macroéconomique, généré par la flambée et l’affaissement des marchés (comme dans les années 1970), appartienne, désormais, à un passé révolu, le pays ayant su s’adapter sans difficultés à l’environnement volatile du tournant du millénaire. | |

Michelin est un fabricant français de pneumatiques. C'est une multinationale dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Auvergne) en France. Avec 20 % du marché mondial, elle est le leader mondial du pneumatique. Ses ventes nettes en 2005 se sont élevées à 15,6 milliards d'euros. Implantée dans 19 pays, elle emploie 123 975 personnes, dont 31 000 en France. La société mère, la Compagnie générale des établissements Michelin, est une SCA. Les sociétés du groupe hors France sont chapeautées par une société holding, la Compagnie Financière Michelin, domiciliée à Granges-Paccot dans le canton de Fribourg en Suisse. Parmi ses nombreuses inventions, il y a le pneu démontable, le pneu ferroviaire (« pneurail »), la carcasse radiale qui équipe tous les pneus contemporains et le pneu dit "vert" qui réduit la consommation de carburant par moindre résistance à l'avancement des véhicules. Michelin publie aussi une série populaire de cartes routières et le fameux guide Michelin. En 2009, la manufacture fête la 100e édition de son Guide Rouge. |

Lucky Luke est une série de bande dessinée franco-belge de western humoristique créée par le dessinateur belge Morris dans l'Almanach 1947, un hors-série du journal Spirou publié en 1946. Morris est aidé, à partir de la neuvième histoire, par plusieurs scénaristes, dont le plus fameux est René Goscinny. Depuis la mort de Morris en 2001, le dessin est assuré par Achdé. La série met en scène Lucky Luke, cow-boy solitaire au Far West, connu pour être « L'homme qui tire plus vite que son ombre », accompagné par son cheval Jolly Jumper et la plupart du temps par le chien Rantanplan. Lors de ses aventures, il doit rétablir la justice dans le Far West en pourchassant des bandits dont les plus connus sont les frères Dalton. La série est truffée d'éléments humoristiques qui parodient les œuvres de western. Elle compte, en 2013, soixante-dix-sept albums parus tout d'abord aux éditions Dupuis, puis Dargaud et enfin Lucky Comics. Chaque histoire a aussi été pré-publiée dans un journal : entre 1946 et 1967 dans Spirou, entre 1967 et 1973 dans le journal Pilote, entre 1974 et 1975 dans Lucky Luke, de 1975 à 1976 dans l'édition française de Tintin, puis la série change de support entre les histoires avec Spirou et Pif Gadget, mais aussi dans des magazines comme Paris Match ou VSD. Il s'agit d'une des bandes dessinées les plus connues et les plus vendues en Europe, elle a été traduite dans de nombreuses langues. La série a aussi été adaptée sur de nombreux supports, en longs-métrages d'animation et séries animées pour la télévision, en films, jeux vidéo, jouets et jeux de société. Le terme « Lucky Luke » est depuis devenu dans les sociétés française et belge synonyme de rapidité. | |

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

|

La tortue imbriquée ou tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) est l'une des sept espèces actuelles de tortues marines et la seule du genre Eretmochelys. Elle se distingue par plusieurs caractères anatomiques et écologiques uniques ; il s'agit notamment du seul reptile spongivore connu. Elle est aussi appelée caret ou carette localement, notamment aux Antilles, à Mayotte ou à la Réunion, ces noms prêtant toutefois à confusion avec la tortue caouanne (Caretta caretta). Elle vit à proximité des côtes dans l'ensemble des mers tropicales. Réputée et longtemps recherchée pour la qualité supérieure de son écaille, elle est pour cette raison l'une des espèces de tortues de mer les plus menacées d'extinction. | |

|

La cellule (en latin cellula signifie petite chambre) est l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un être vivant. Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Les cellules de même type sont réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes. La théorie cellulaire implique l'unité de tout le vivant : tous les êtres vivants sont composés de cellules dont la structure fondamentale est commune...

| |

Le Baleinoptère de Rudolphi, Rorqual boréal, Rorqual de Rudolphi ou encore Rorqual sei (Balaenoptera borealis) est une baleine à fanons présente dans tous les océans du monde et dans toutes les mers attenantes, avec une prédilection pour la haute mer et les océans profonds. Il évite les eaux glaciales et tropicales ainsi que les mers semi-fermées. Le rorqual boréal effectue une migration annuelle des mers subpolaires froides en été, vers les mers subtropicales tempérées l'hiver, sans que l'on connaisse précisément ses routes de migration dans la plupart des régions du globe. C'est, derrière la baleine bleue et le rorqual commun, le troisième plus grand rorqual au monde. Ces baleines atteignent une longueur de vingt mètres et un poids de quarante-cinq tonnes. Elles ingèrent quotidiennement en moyenne 900 kg de nourriture, se composant essentiellement de copépodes, de krill et d'autres formes de zooplancton. Elles comptent parmi les cétacés les plus véloces, avec une vitesse pouvant dépasser 50 km/h sur de courtes distances. Dans de nombreuses langues, son nom est associé au lieu noir (sei dans les langues scandinaves), car ce poisson migre périodiquement vers les côtes de Norvège à la même saison que le Rorqual boréal. À la suite de la pêche industrielle qui, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, décima cette espèce avec plus de 238 000 individus capturés, le Rorqual boréal est aujourd'hui reconnu comme une espèce protégée par les accords internationaux, bien qu'une chasse confidentielle demeure autorisée dans le cadre de « programmes de recherche » controversés, menés par l'Islande et le Japon. Pour l'année 2006, la population mondiale de Rorquals boréaux était estimée à 54 000 individus, soit environ un cinquième de l'effectif d'avant la pêche à la baleine. |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | |

Pendant la guerre de la ligue d’Augsbourg, la bataille de Camaret est une tentative anglo-hollandaise, organisée en 1694, de détruire une partie de la flotte française stationnée à Brest et de débarquer une troupe d’occupation en Bretagne. Début 1694, Louis XIV décide de déplacer le champ des opérations militaires vers la Méditerranée et l’Espagne afin de contraindre cette dernière à signer la paix. Pour ce faire, sous les ordres de Tourville, il envoie sa flotte à proximité de Barcelone. Brest, vidée de ses troupes, semble un objectif facile pour le Prince d’Orange. Une opération militaire est montée pour prendre la ville. Renseigné du projet, le roi charge Vauban, avec peu de moyens, d’organiser la défense du secteur. Le 18 juin, sous les ordres de l’amiral John Berkeley et du lieutenant-général Talsmash, une importante flotte d’invasion se présente à Camaret pour y débarquer plusieurs milliers d’hommes. Vauban, lors de son seul commandement militaire indépendant, met en déroute les troupes débarquées et fait échouer le projet. |

La chaîne des Cascades (Cascade Range ou Cascade Mountains en anglais) est une chaîne de montagnes s'étendant face à la côte ouest de l'Amérique du Nord, entre les États de Californie, de l'Oregon et de Washington aux États-Unis et la province de Colombie-Britannique au Canada. Elle comprend une partie de l'arc volcanique des Cascades dont les volcans mont Rainier, qui constitue le point culminant de la chaîne du haut de ses 4 392 mètres d'altitude et domine la métropole de Seattle, et mont Saint Helens qui a subi une éruption catastrophique en 1980. Cet arc volcanique, toujours actif, commence sa formation il y a 36 millions d'années à la suite de la subduction de la plaque Juan de Fuca sous la plaque nord-américaine. Les risques liés au volcanisme demeurent importants. Le fleuve Columbia constitue la principale discontinuité topographique de la chaîne, en la traversant d'est en ouest, et son bassin couvre une grande partie de ses pentes. Le relief orienté du nord au sud oppose un obstacle aux influences océaniques douces et humides venues de l'océan Pacifique. Avec l'altitude, les importantes précipitations se traduisent par des quantités de neige considérables, à l'instar du mont Baker, qui alimentent le plus grand système glaciaire des États-Unis hors Alaska. Sur le versant oriental de la chaîne, les précipitations sont beaucoup moins importantes et le climat est continental avec de plus grands écarts de températures journaliers et saisonniers. Cette différence se ressent sur la végétation composée principalement de conifères : si le Pin d'Oregon et la Pruche de l'Ouest dominent à l'ouest des crêtes, le Pin ponderosa, le Pin tordu et le Mélèze de l'Ouest sont mieux adaptés aux terrains secs à l'est. La partie septentrionale de la chaîne, les North Cascades, plus froide et au relief plus alpin modelé par de nombreux glaciers, abrite la Pruche subalpine, le Sapin blanc et le Sapin subalpin. La faune est très variée mais parfois menacée. Pour protéger cette diversité biologique et les richesses naturelles, l'essentiel de la chaîne a été protégé, en particulier au sein de quatre parcs nationaux. La chaîne est peuplée depuis au moins 11 000 ans et les Amérindiens ont développé de nombreux mythes et légendes sur les volcans. Les Européens la découvrent vers la fin du XVIIIe siècle. Son nom trouve son origine avec l'expédition Lewis et Clark, en 1806, d'après des rapides dont le site est désormais immergé dans la gorge du Columbia. Très vite, les explorations se succèdent et le commerce opposant la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson s'intensifie. Il est d'abord basé sur la traite des fourrures puis est remplacé par celui du bois. Si des aménagements sont effectués pour traverser la chaîne, les montagnes restent largement dépeuplées. Avec le développement de l'alpinisme au milieu du XIXe siècle puis du ski à l'aube du XXe siècle, des expéditions sont organisées pour gravir les plus hauts sommets. Au XXIe siècle encore, le caractère sauvage de la chaîne des Cascades lui confère un attrait touristique important. | |

Sidney Patrick Crosby (né le à Cole Harbour en Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel évoluant dans la Ligue nationale de hockey en tant que centre. Il fait ses débuts dans la LNH lors de la saison 2005-2006 après avoir été le premier choix du repêchage la même année. Capitaine des Penguins de Pittsburgh depuis mai 2007, il mène l'équipe à la victoire de la Coupe Stanley à l'issue de la saison 2008-2009. Avec l'équipe du Canada, il remporte également la médaille olympique lors des Jeux olympiques de 2010 joués à Vancouver ; il inscrit alors le but de la victoire lors des prolongations contre les États-Unis. |

ECW Hardcore Revolution est un jeu vidéo de catch professionnel, édité et distribué par la société Acclaim Entertainment. Officiellement annoncé en 1999, il s'agit du tout premier jeu vidéo inspiré de l'univers de la fédération de catch américaine Extreme Championship Wrestling (ECW), et le premier jeu vidéo de catch à être classé « M » par l'organisation Entertainment Software Rating Board. Après l'acquisition de la licence, le jeu est développé dans son intégralité aux studios Acclaim de Salt Lake City. Entretemps, une campagne publicitaire est menée par Acclaim Entertainment et la ECW. Le jeu est initialement commercialisé le sur consoles Nintendo 64 et PlayStation en Amérique du Nord, et entre février et mars 2000 en Europe. Il est ensuite adapté sur supports Game Boy Color et Dreamcast, et commercialisé à l'international entre février et mars 2000. Il est suivi plus tard d'un second et dernier jeu de la série ECW intitulé ECW Anarchy Rulz, en août 2000. Il propose au joueur une cinquantaine de personnages - une dizaine seulement dans la version Game Boy Color - à l'effigie des lutteurs, ainsi qu'une variété d'options, de matchs, d'arènes personnalisables, et la possibilité de créer un personnage. Du 13 au 19 février 2000, ECW Hardcore Revolution est le second jeu vidéo le plus vendu sur PlayStation aux États-Unis, avec 600 000 exemplaires. Le jeu est mal accueilli par l'ensemble de la presse spécialisée, qui critique surtout l'usage du même moteur de jeu que WWF Attitude, un jeu vidéo paru un an plus tôt sur PlayStation. Les autres points négatifs soulevés sont les nombreux clippings et les défauts dans la détection de collision pendant les matchs. | |

Sainte-Marie-au-Bois est une ancienne abbaye de l’ordre des chanoines réguliers de Prémontré, située sur la commune de Vilcey-sur-Trey, Meurthe-et-Moselle, France, édifiée près d’une source, au fond d’une petite vallée où coule un affluent du Trey. Longtemps considérée comme la plus ancienne implantation de l’ordre de Prémontré en Lorraine, elle a pour abbé au début du XVIIe siècle Servais de Lairuelz, qui conduit la réforme de son ordre, d’abord en Lorraine puis au-delà. Au début de la Première Guerre mondiale, l’écrivain et poète français Charles Péguy séjourne dans l’ancienne abbaye, devenue une ferme. Aujourd’hui, ses vestiges remarquables font de Sainte-Marie-au-Bois un rare témoin architectural de l’ordre de Prémontré au XIIe siècle. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Le zoo de la Palmyre est actuellement le parc zoologique privé le plus fréquenté de France, l'un des plus renommés d'Europe, et un élément phare du patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Il a été créé en 1966 par le Rochefortais Claude Caillé, âgé alors de 35 ans, au cœur de la Côte de Beauté et des plages de la Charente-Maritime, à 15 km de Royan, dans la forêt de la commune de Les Mathes - La Palmyre. S'étendant sur 14 hectares aménagés en jardin paysager dans un site naturel, il offre au visiteur l'opportunité d'observer plus de 1 600 animaux en tous genres, répartis en 130 espèces, tout au long d'un parcours de plus de 4 km. Tournant le dos aux anciennes pratiques des parcs zoologiques, le parc met l'accent sur une amélioration constante de la qualité de vie des animaux, et joue un rôle important dans la réintroduction dans leur milieu naturel de certaines espèces menacées. Il joue également un rôle pédagogique auprès du visiteur en l'informant sur la biologie et le comportement des espèces, ainsi qu'en le sensibilisant aux menaces nécessitant de mettre en œuvre des mesures de conservation. Lire l'article | |

Le tramway d'Eu-Le Tréport-Mers fut mis en service en 1902 aux confins des départements de la Seine-Inférieure (aujourd'hui Seine-Maritime) et de la Somme et assura le transport des riverains et des touristes entre les trois villes pendant plus de trente ans. Avant la Première Guerre mondiale, moyen de transport populaire, le tramway, à voie métrique, véhiculait près de 500 000 voyageurs par an et des projets d'extension en direction des stations touristiques voisines de la côte d'Albâtre étaient envisagés. Le conflit, le manque de modernisation, la concurrence des automobiles et des autobus conduisirent à un lent déclin du trafic durant les années 1920 et au début des années 1930. Le tramway dut arrêter son exploitation à la fin de l'année 1934 non sans avoir marqué durablement la mémoire locale. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Danny, le petit mouton noir (titre original : So Dear To My Heart), est un film d'animation en Technicolor réalisé par Harold D. Schuster et Hamilton Luske, sorti en 1948. C'est le 14e long-métrage d'animation des studios Disney. Il mêle animation et prises de vues réelles comme Mélodie du Sud (1946), et est adapté du livre Midnight and Jeremiah de Sterling North, publié en 1943. Le film possède une histoire assez simple basée sur la nostalgie du début du XXe siècle, mettant en vedette un jeune garçon prénommé Jeremiah qui cherche à démontrer qu'un mouton noir est un véritable champion de concours. Malgré d'intéressants points techniques, tant du côté animation que cinématographique, le film reste peu connu. Son principal intérêt réside dans le fait qu'après Mélodie du Sud, il confirme la diversification des studios Disney dans le cinéma en prises de vues réelles.

| |

|

La Chose publique est un film français réalisé par Mathieu Amalric. Œuvre de commande de la chaîne de télévision Arte dans le cadre sa collection « Masculin/Féminin », le film est présenté le à la Quinzaine des réalisateurs lors du Festival de Cannes. Il est diffusé sur la chaîne franco-allemande le avant de faire une sortie généralisée sur un très petit nombre d'écrans en France le . Comédie dramatique d'inspiration largement autobiographique avec pour toile de fond l'élection présidentielle française de 2002, ce troisième long-métrage de Mathieu Amalric a reçu globalement de bonnes critiques dans la presse spécialisée. Celle-ci a surtout noté, plus ou moins positivement, l'aspect technique des textures variées des images obtenues par l'utilisation de différentes caméras vidéo digitale permettant au réalisateur de mettre en narration les différentes mises en abîme du scénario. |

Joseph Antoine Ferdinand Plateau, né à Bruxelles le et mort à Gand le , est un physicien et mathématicien belge. Il a découvert la synthèse du mouvement. Son père, l'artiste-peintre Antoine Plateau, qui voulait faire de son fils un artiste, l'envoie à l'académie de dessin. Orphelin à 14 ans, pris en charge par un oncle, il retourne dans l'enseignement général et poursuit ses études à l'Athénée royal de Bruxelles. En 1822, il entre à l'Université de Liège. Il en sort docteur en physique et mathématique en 1829. Il est nommé professeur de physique expérimentale à l'Université de Gand en 1835. Célèbre pour ses recherches sur la persistance rétinienne, il invente le phénakistiscope en 1832 et en tire des règles qui serviront de base à l'invention du cinéma. Ce « joujou scientifique » (Baudelaire) permet la synthèse d'un mouvement cyclique à partir d'une série de dessins disposés sur un disque percé de fentes. Certaines animations de ces disques ont été conçues par le peintre belge Jean-Baptiste Madou. En 1836, il présente l'anorthoscope qui permet de reconstituer une image fixe par superposition de deux images en mouvement, découverte qu'il décrit comme « une espèce toute nouvelle d'anamorphoses ». Ce sont ses expérimentations sur la persistance rétinienne qui le rendront aveugle : au cours de l'été 1829, il se force à fixer le soleil à l'œil nu durant 25 secondes pour en analyser les conséquences physiques. La rétine brûlée, il ne retrouve la vue qu'après plusieurs jours, et deviendra définitivement aveugle quatorze ans plus tard, en 1843. Il étudie également les phénomènes de capillarité et de tension superficielle, tirant de ses observations sur les films de savon les conditions de Plateau qui s'appliquent aux surfaces minimales. Depuis février 2009, une salle porte son nom au Musée du cinéma de Bruxelles. | |

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

Les hippopotames de Pablo Escobar sont des hippopotames initialement importés par Pablo Escobar dans son hacienda Nápoles en Colombie, ainsi que leurs descendants. À la suite de la mort du narcotrafiquant survenue en 1993, ils sont livrés à eux-mêmes dans la ménagerie abandonnée. Des spécimens se sont échappés puis se sont répandus et reproduits sur les berges du río Magdalena. À l'origine au nombre de quatre, ces animaux ont proliféré jusqu'à constituer une population estimée à environ 35 individus en 2016, formant ainsi le groupe d'hippopotames sauvages le plus important du monde, hors d'Afrique. Considérés comme invasifs, n'ayant pas de prédateur et mettant en danger la faune native, ils s'avèrent également un danger pour la santé et la vie des habitants de la région. Différentes suggestions ont été faites afin de contrôler cette population. Si la castration et le déplacement de ces pachydermes sont des solutions onéreuses et complexes à mettre en place, le plus simple serait de les euthanasier. Néanmoins, la mort en 2009 de l'hippopotame Pepe à la suite d'une partie de chasse déclencha une vague de colère à l'encontre du gouvernement colombien. Les hippopotames de Pablo Escobar sont le sujet de reportages et documentaires. Ils sont aussi mentionnés dans le roman Le Bruit des choses qui tombent de Juan Gabriel Vásquez (2013). | |

Les épreuves de skeleton aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 se déroulent les 18 et au Centre des sports de glisse de Whistler, dans la station de sports d'hiver de Whistler, en Colombie-Britannique (Canada). Après avoir été programmé deux fois aux Jeux olympiques, en 1928 et en 1948, le skeleton a attendu les Jeux de 2002 pour être programmé de nouveau. Le Centre des sports de glisse de Whistler, composé de seize virages sur une longueur de 1 395 mètres, avec des vitesses maximales atteignant les 140 km/h, accueille donc les deux épreuves. Le résultat est connu après les quatre passages de chaque participant. Les deux premiers passages se déroulent le 18 février et les deux derniers le lendemain. Le Canadien Jon Montgomery et la Britannique Amy Williams remportent le titre olympique, inscrivant pour la première fois leurs noms au palmarès. La seule nation remportant deux médailles est l'Allemagne, avec Kerstin Szymkowiak et Anja Huber, qui remportent respectivement la médaille d'argent et de bronze dans l'épreuve féminine. |

La déclaration sur l'identité coopérative est énoncée par l’Alliance coopérative internationale et date de 1895. Après avoir défini les coopératives et leurs valeurs, la déclaration énonce les sept principes de la coopération.

| |

Carcassonne est une commune française située dans le département de l'Aude, en région Languedoc-Roussillon. La ville est la préfecture de l'Aude ; elle est connue pour la Cité de Carcassonne, un ensemble architectural médiéval très bien conservé et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Ses habitants sont les Carcassonnais. Ils nomment familièrement la ville « Carca ». |

Le parc national de Kejimkujik est un parc national du Canada situé en Nouvelle-Écosse, à environ 174 km à l'ouest d'Halifax. Le parc qui protège 404 km2 comporte deux secteurs. Le principal, dans une pénéplaine du centre-sud de la province, protège une forêt mixte, des cours d'eau et des lacs peu profonds. Il est riche de plusieurs espèces animales et végétales qui ne sont ordinairement présents que beaucoup plus au sud sur la côte atlantique. Le parc possède aussi une annexe sur l'océan Atlantique avec une côte découpée avec deux lagunes et des plages où niche le pluvier siffleur. Les terres du parc sont occupées depuis au moins 4 500 ans par les Micmacs et leurs aïeux, comme en témoignent 38 sites archéologiques et trois sites villageois micmacs. Il comporte aussi quatre sites de pétroglyphes — l'un des plus important regroupement de l'est de l'Amérique du Nord. Partiellement abandonné à l'arrivée des Français en Acadie, les Micmacs sont retournés sur le site au cours du XIXe siècle pour tenter d'en cultiver le sol avant de servir par la suite de guides de chasse et de pêche. La partie centrale a été reconnue en 1994 comme lieu historique national en tant que paysage culturel commémorant la vie des Micmacs en ces lieux. Le région du parc a servi au cours du XIXe siècle pour l'agriculture, l'exploitation forestière et a même connu une petite ruée vers l'or. À partir du début du XXe siècle, plusieurs clubs de chasse et de pêche s'installent sur le territoire, ouvrant ainsi le temps de sa vocation touristique. Le parc a été créé en 1967 suite à une entente fédérale-provinciale officialisée en 1974. Administré par Parcs Canada, le parc est fréquenté par 54 000 visiteurs par an. Depuis 2001, le parc est inclus comme aire centrale de la réserve de biosphère de Southwest Nova, reconnue par l'UNESCO. Il est aussi reconnu comme réserve de ciel étoilé par la société royale d'astronomie du Canada et son annexe côtière fait partie d'une zone importante pour la conservation des oiseaux. | |

|

La Société de limonaderies et brasseries d'Afrique (SOLIBRA) est une société anonyme de droit ivoirien créée en 1955 sous l’appellation « Société de limonaderies et glaces d’Abidjan » (SOCIGLACE) et alors spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses et de glace. Elle prend son nom actuel en 1958 lorsqu’elle s’assure le concours de la société anonyme « Brasserie Artois » (plus importante brasserie de Belgique) et ouvre ses activités au marché de la bière en Côte d’Ivoire. Depuis 1994, la Société de limonaderies et brasseries d’Afrique a été rachetée par le groupe BGI (Brasseries et glacières internationales, filiale du Groupe Castel). La Solibra, qui a un capital de 4 110 000 000 FCFA au , est cotée à la bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) où elle a obtenu le 3e prix Palmes BRVM de l’édition 2006. | |

Un hippogriffe est une créature imaginaire hybride, d'apparence mi-cheval et mi-aigle, qui ressemble à un cheval ailé avec la tête et les membres antérieurs d'un aigle. Sa figure est peut-être issue du bestiaire fabuleux des Perses et de leur Simorgh, au travers du griffon. Son origine est évoquée par le poète latin Virgile dans ses Églogues. S'il est quelquefois représenté à l'époque antique et sous les Mérovingiens, il est clairement nommé et défini pour la première fois dans l'œuvre de l'Arioste, le Roland furieux (Orlando furioso), au début du XVIe siècle. Dans ce roman de chevalerie, inscrit dans la continuité du cycle carolingien, l'hippogriffe est une monture naturellement née de l'accouplement d'une jument et d'un griffon, extrêmement rapide et capable de voler autour du monde, chevauchée par les magiciens et de nobles héros, tel le paladin Roger qui délivre la belle Angélique sur son dos. Symbole des pulsions incontrôlées, l'hippogriffe emporte Astolphe jusque sur la lune. Le succès de ce roman fait que la figure et le nom de l'hippogriffe sont repris dans d'autres histoires du même type. Parfois représenté sur des blasons en héraldique, l'hippogriffe devient un sujet artistique, largement illustré par Gustave Doré au XIXe siècle. Il est, comme de nombreuses créatures légendaires, de retour dans les œuvres modernes et notamment le jeu de rôle, les jeux vidéo, ainsi que des romans de fantasy. La saga Harry Potter l'a fortement popularisé à travers le personnage de Buck. |

L'équipe cycliste Tinkoff est une formation russe de cyclisme professionnel sur route participant au World Tour. Elle courait sous une licence danoise de ses débuts jusqu'en 2013 inclus. L'équipe est dirigée par l'ancien vainqueur du Tour de France Bjarne Riis et est gérée par l'entreprise Tinkoff Sport qui fait suite au rachat de la structure initiale Riis Cycling par Oleg Tinkov en fin d'année 2013. Le sponsor principal, Tinkoff à partir de 2014, succède dans ce rôle à la banque danoise devenue sponsor secondaire Saxo Bank, qui a elle-même succédé à CSC, une entreprise américaine de services en technologie de l'information de 92 000 salariés. Fondée au début de la saison 1998 sous le nom de Team Home-Jack & Jones, l'équipe était engagée en seconde division professionnelle. Elle concourt en première division (devenu le Pro Tour) depuis l'année 2000. Depuis cette date, sous le nom de ses sponsors successifs, Team Memory Card-Jack & Jones puis CSC-World Online, CSC-Tiscali, Team CSC, Team CSC Saxo Bank, Team Saxo Bank, Team Saxo Bank-Sungard avant de redevenir Team Saxo Bank en 2012. L'équipe trouve un nouveau co-sponsor et prend le nom de Team Saxo Bank-Tinkoff Bank à partir du Tour de France 2012. Depuis la saison 2013, elle devient Saxo-Tinkoff, puis Tinkoff-Saxo pour la saison 2014. L'équipe participe notamment à chaque édition du Tour de France. Elle a remporté des étapes sur chacun des trois grands tours, ainsi que le classement général de quatre d'entre eux, le Tour d'Italie, en 2006, grâce à Ivan Basso, le Tour de France en 2008 grâce à Carlos Sastre et 2010 avec Andy Schleck ainsi que le Tour d'Espagne, en 2012, grâce à Alberto Contador. L'équipe a également remporté de nombreuses classiques, dont Milan-San Remo, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. En , Kim Andersen annonce son intention de créer une équipe luxembourgeoise (Luxembourg Pro Cycling Project devenu Leopard-Trek). Fränk et Andy Schleck, Jakob Fuglsang, Jens Voigt, Stuart O'Grady entre autres quittent l'équipe avec lui. Pour remplacer ces coureurs, Bjarne Riis recrute Alberto Contador, ainsi que ses lieutenants Daniel Navarro, Benjamín Noval et Jesus Hernandez. L'Espagnol Alberto Contador, le Slovaque Peter Sagan et le Polonais Rafał Majka sont les principaux coureurs en 2016 de la formation qui a terminé les saisons 2005, 2006 et 2007 à la première place du classement UCI ProTour et 2010 du Classement mondial UCI. | |

Anne Teresa De Keersmaeker, née le à Malines en Belgique, est une danseuse et chorégraphe belge flamande. Elle est une figure majeure de la danse contemporaine belge et mondiale qui s'est imposée au début des années 1980 grâce à la volonté de renouveler le lien intense entre danse et musique dès sa première chorégraphie notable Fase écrite en 1982 sur la musique de Steve Reich. En 1983, elle crée la compagnie Rosas au sein de laquelle elle développe depuis son langage chorégraphique propre avec plus de 35 chorégraphies à son actif qui furent récompensées par deux Bessie Awards. De Keersmaeker prend la direction chorégraphique du théâtre de La Monnaie en 1992. Passée par l'École Mudra de Maurice Béjart, elle est également une pédagogue qui a fondé à Bruxelles une des écoles de danse contemporaine les plus importantes : P.A.R.T.S.. Lire l'article |

Deinonychus est un genre fossile de dinosaures carnivores de la famille des Dromaeosauridae, dont une seule espèce est connue, Deinonychus antirrhopus. Ce dinosaure long d'approximativement 3,40 mètres a vécu au Crétacé inférieur, entre environ 115 et 108 millions d'années (du milieu de l'Aptien au début de l'Albien). Ses fossiles ont été découverts dans les États américains du Montana, du Wyoming, de l'Utah et de l'Oklahoma, dans les roches des formations de Cloverly et d'Antlers. Des dents qui pourraient appartenir au genre Deinonychus ont été trouvées beaucoup plus à l'est dans le Maryland. L'étude de Deinonychus par le paléontologue John Ostrom à la fin des années 1960 a révolutionné la façon de penser des scientifiques sur les dinosaures, conduisant à la « renaissance des dinosaures » et rallumant le débat pour savoir si les dinosaures étaient des animaux à sang chaud ou à sang froid. Avant cette étude, la conception populaire faisait des dinosaures des sortes de reptiles géants peinant à se déplacer. Ostrom a remarqué que Deinonychus avait un corps petit et harmonieux, à la posture horizontale, à la colonne vertébrale ressemblant à celle des ratites et surtout ayant aux pattes arrière de grandes griffes comme les rapaces, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un prédateur actif et agile. Le nom du genre, du grec ancien δεινός, deinós, « terrible », et ὄνυξ, ónyx, « griffe », qui signifie littéralement « griffe terrible », fait référence à l'inhabituellement longue griffe en forme de faucille trouvée sur le deuxième orteil de chaque patte arrière. Le fossile catalogué YPM 5205 possède cette grande griffe fortement courbée. Les archosauriens actuels ont un étui corné qui s'étend sur toute la longueur de l'os. Ostrom a étudié les griffes de crocodiles et d'oiseaux et reconstruit de là les griffes de YPM 5205 qui devaient mesurer plus de 12 cm de long. L'épithète spécifique antirrhopus, qui signifie « contrepoids », renvoie à l'idée que se faisait Ostrom du rôle de la queue. Comme chez d'autres droméosauridés, les vertèbres de la queue ont une série de tendons ossifiés et de processus osseux très allongés. Ces caractéristiques semblaient faire jouer à la queue un rôle de contrepoids raide, mais un fossile de Velociraptor mongoliensis (IGM 100/986) très étroitement apparenté au Deinonychus avait une queue courbée latéralement en forme de « S ». Ceci suggère que sa queue pouvait se plier latéralement avec un grand degré de flexibilité. Dans les formations de Cloverly et d'Antlers, les restes de Deinonychus ont été retrouvés étroitement liés à ceux de l'ornithopode Tenontosaurus. Par ailleurs, des dents de Deinonychus ont été découvertes avec des fossiles de Tenontosaurus, ce qui signifie que ce dernier était, soit chassé, soit charogné par Deinonychus. | |

|

Fantasia est le troisième long-métrage d’animation et « Classique d'animation » des studios Disney, sorti à la fin de l'année 1940. Sa production a été lancée peu après Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), en parallèle de Pinocchio sorti au début de l'année 1940. Ce film est une expérimentation sans dialogue dont le but est d'illustrer ou d’accompagner avec l'animation des thèmes de la musique classique. Huit extraits musicaux, joués pour la plupart par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Leopold Stokowski, composent les sept séquences de ce dessin animé. C'est aussi pour de nombreux auteurs et critiques une œuvre d’art d’un genre nouveau, un pont entre les arts et une « nouvelle forme de présenter l’art » (un nouveau média). Les huit œuvres musicales choisies sont :

Fantasia, qui n'eut pas à sa sortie le succès habituel des productions Disney de l'époque, est le premier volet d'une série voulue par Walt Disney. Grâce à la volonté de Roy Edward Disney, neveu de Walt, un second volet Fantasia 2000 est sorti en 1999. |

Les Lois constitutionnelles de 1875 sont les lois votées en France par l’Assemblée nationale entre février et juillet 1875 qui instaurent définitivement la IIIe République (auparavant elle n’avait été qu’ébauchée par des lois qui répondaient à des problèmes ponctuels — loi Rivet, ou encore Loi du 20 novembre 1873 par exemple). Trois lois constitutionnelles viennent organiser le régime républicain :

Ces trois lois seront légèrement modifiées par la suite. C’est la première et dernière fois qu’une république en France n’est pas définie et organisée par une véritable constitution. Elles ne furent juridiquement abrogées que lors de la promulgation de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois leur application fut suspendue de facto entre le 10 juillet 1940 — date du vote des pleins pouvoirs à Pétain qui devait mettre d'ailleurs en place, selon les termes de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 une nouvelle constitution qui ne vit toutefois jamais le jour — et la promulgation de la Constitution de la IVe République. La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 établit en effet un gouvernement provisoire, maintenant les Lois constitutionnelles de 1875 dans leur non-application. | |

|

Le mercantilisme est une conception de l’économie qui prévaut entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle en Europe et prône le développement économique par l’enrichissement des nations grâce au commerce extérieur qui permet de dégager un excédent de la balance commerciale. L’État a un rôle primordial dans le développement de la richesse nationale, en adoptant des politiques protectionnistes établissant notamment des barrières tarifaires et encourageant les exportations. La doctrine mercantiliste est l’une des toutes premières écoles de pensée en économie. Elle marque la fin de la prééminence de l’idéologie économique de l’Église, condamnant l’accumulation des richesses et le prêt. Le mercantilisme apparaît à une époque où les rois souhaitent obtenir un maximum d’or. L’époque Moderne marque un tournant avec l’autonomisation naissante de l’économie vis-à-vis de la morale et de la religion, les questions économiques échappant aux théologiens, ainsi que de la politique. Cette nouvelle discipline deviendra véritablement une science économique avec la physiocratie. Parmi les nombreux auteurs mercantilistes, on peut citer Jean Bodin (1530–1596), Antoine de Montchrétien (1576–1621), William Petty (1623-1687). |

Adam Smith (5 juin 1723 - 17 juillet 1790) est un philosophe et économiste écossais des Lumières. Il reste dans l’histoire comme le père de la science économique moderne, et son œuvre principale, la Richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Professeur de philosophie morale à l’université de Glasgow, il consacre dix années de sa vie à ce texte qui inspire les grands économistes suivants, ceux que Karl Marx appellera les « classiques » et qui poseront les grands principes du libéralisme économique. Si nombre d’économistes admirant Smith, le considérent comme : « le père de l’économie politique », c’est peut-être parce que nombre de courants peuvent y voir le père de leurs idées. Les libéraux le saluent comme celui qui a mis en lumière l’importance du marché comme mode de régulation automatique de la société, ceux recommandant une intervention modérée de l’État peuvent pourtant rappeler que Smith en a aussi souligné les imperfections éventuelles et a appelé la puissance publique à les corriger. Bien qu’à l’opposé des idées politiques de Smith, Karl Marx lui-même s’en inspire en développant toute une doctrine fondée sur la théorie classique de la valeur. | |

|

L'éditorialisation désigne l'ensemble des opérations d’organisation et de structuration de contenus sur le web, et plus largement dans l'environnement numérique. Caractérisé comme un processus continu (dans le temps) et ouvert (dans l'espace), le concept d'éditorialisation permet d'éclairer les processus de production, de diffusion et de validation du savoir, propres à l'environnement numérique. L'éditorialisation est donc un concept clé dans la compréhension de la culture numérique et de son tournant épistémologique. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’université de Bretagne-Sud (nom officiel : Bretagne-Sud, abrégée en UBS), est une université publique située dans le département du Morbihan en France. Créée en 1995, l’UBS est la quatrième et la plus jeune université publique bretonne après celles de Rennes-I, Rennes-II et de Bretagne occidentale. Les six composantes de l’université sont réparties sur les campus de Vannes et de Lorient. Une antenne de l’IUT de Lorient est implantée depuis 2001 à Pontivy. L’université est pluridisciplinaire (droit, économie, gestion, arts, lettres, langues étrangères, histoire, géographie, action sociale, mathématiques, informatique, biologie, chimie). Elle forme quelque 7 800 étudiants. Elle est membre de plusieurs pôles de recherche comme l’université européenne de Bretagne, dont elle est co-fondatrice et qui regroupe les principaux centres de recherche bretons, ou encore le réseau des universités de l’Ouest Atlantique qui regroupe les dix universités présentes dans les quatre régions de Bretagne, Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Elle dispose par ailleurs d’une fondation depuis le . | |

Osiris (du grec ancien Ὄσιρις) est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique. Inventeur de l'agriculture et de la religion, son règne est bienfaisant et civilisateur. Il meurt noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Malgré le démembrement de son corps, il retrouve la vie par la puissance magique de sa sœur Isis. Le martyre d'Osiris lui vaut de gagner le monde de l'au-delà dont il devient le souverain et le juge suprême des lois de Maât. Au Moyen Empire, la ville d'Abydos devient la cité du dieu Osiris. Elle attire ainsi de nombreux fidèles en quête d'éternité. La renommée de cette cité repose sur ses festivités cultuelles du Nouvel An et sur une sainte relique, la tête du dieu. Durant le premier millénaire avant notre ère, Osiris conserve son statut de dieu funéraire et de juge des âmes. Cependant, ses aspects de dieu des flots du Nil et, par là-même, de dieu de la fertilité, acquièrent la primauté, augmentant ainsi sa popularité auprès de la population nilotique. Des colons grecs installés à Memphis adoptent son culte dès le IVe siècle avant notre ère sous sa forme locale de Osiris-Apis, le taureau sacré mort et momifié. Les souverains lagides importent ce culte dans leur capitale Alexandrie sous la forme de Sérapis, le dieu syncrétique gréco-égyptien. Après la conquête de l'Égypte par les forces romaines, Osiris et Isis s'exportent vers Rome et son empire. Ils s'y maintiennent, avec des hauts et des bas, et ce jusqu'au IVe siècle de notre ère pour finalement être évincés par le christianisme (interdiction du paganisme à la suite de l'édit de Thessalonique). Le culte osirien, actif depuis le XXVe siècle avant notre ère, durera jusqu'au VIe siècle de notre ère, quand fermera vers 530 le temple d'Isis de l'île de Philæ, le dernier d'Égypte, fermeture ordonnée par l'empereur romain d'Orient Justinien Ier. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Un tube électronique (vacuum tube en américain ou valve en anglais), est un composant électronique actif réalisant une amplification de signal. Il utilise des électrodes, placées dans le vide ou dans un gaz, isolées entre elles par ce milieu, et comprenant au moins une source d'électrons. Les tubes ont longtemps été les seuls composants actifs et ils ont permis la fabrication en série des premiers appareils électroniques : récepteur radio, puis de télévision. Ils restent de nos jours utilisés comme amplificateurs audio, ou comme amplificateurs de puissance dans les fours à micro-ondes, le chauffage par radio-fréquence industriel, les émetteurs de radio et de télévision. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | |

Tazio Giorgio Nuvolari, dit Tazio Nuvolari (ˈtattsjo ˈdʒordʒo nuvoˈlari), né le à Castel d'Ario et mort le à Mantoue, est un pilote motocycliste et un pilote automobile italien également connu sous les surnoms d'Il Mantovano Volante (le Mantouan volant) ou Nivola. Deux fois champion d'Italie de vitesse moto en 1925 et 1927, champion d'Europe de vitesse moto en 1926 et champion d'Europe des pilotes automobiles en 1932, il reste célèbre tant pour ses exploits en course que pour sa personnalité et son style de pilotage. Nuvolari commence à piloter en compétition motocycliste en 1920 alors qu'il est déjà âgé de vingt-sept ans. Quatre ans plus tard, en 1924, il devient champion d'Italie en catégorie 500 cm3 et, l'année suivante, coiffe la couronne de champion d'Europe en catégorie 350 cm3 avant de remporter de nouveau le championnat italien en 1926. Ces titres acquis, Nuvolari fonde son écurie, la Scuderia Nuvolari, et se tourne vers la compétition automobile tout en poursuivant la compétition motocycliste en parallèle jusqu'à la fin de la saison 1930 quand il décide de se consacrer exclusivement à l'automobile. Au cours de cette saison, il obtient sa première victoire majeure en automobile aux Mille Miglia. Devenu pilote officiel pour Alfa Corse, l'écurie de course officielle d'Alfa Romeo, il remporte, en 1932, le championnat d'Europe des pilotes. À la suite du retrait d'Alfa Corse, de la compétition, Nuvolari s'engage avec la Scuderia Ferrari qui engage semi-officiellement les Alfa Romeo et remporte les 24 Heures du Mans 1933. Déçu par les monoplaces de l'écurie, il entre en conflit avec Enzo Ferrari et rejoint Maserati en milieu de saison 1933 pour y rester jusqu'en 1934, date à laquelle la firme se retire de la compétition. Nuvolari se tourne de nouveau vers la Scuderia Ferrari, avec le soutien du premier ministre italien Benito Mussolini. La relation avec Enzo Ferrari empirant courant 1937, il s'essaye au pilotage d'une des Flèches d'Argent d'Auto Union puis rejoint la firme allemande en 1938 et lui reste fidèle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Au sortir du conflit, âgé de cinquante-quatre ans et malgré la maladie, il obtient plusieurs résultats notables et se retire en sur une victoire de catégorie. Il meurt en 1953 d'un accident vasculaire cérébral. |