Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

|

L'École nationale de l'aviation civile, ou ÉNAC, est une grande école française fondée le qui a pour mission d'assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et principaux acteurs de l'aviation civile. Elle a le statut d'établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, elle est membre de la conférence des grandes écoles, membre associé de l'université de Toulouse, membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley, du groupement des écoles d'aéronautique et l'un des cinq membres fondateurs de France Aérotech. L'ÉNAC assure plusieurs formations orientées vers le domaine de l'aéronautique civile, et en particulier vers les activités du transport aérien : compagnies aériennes, aéroports, équipementiers, construction aéronautique et spatiale, administrations et organismes français et internationaux de l'aviation civile. L'école propose environ vingt-cinq programmes de formation différents, incluant des formations d'ingénieurs, de contrôleurs aériens, de pilotes de ligne, de gestionnaires, de techniciens supérieurs et d'instructeurs avions. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

Le Code du statut personnel (arabe : مجلة الأحوال الشخصية) ou CSP consiste en une série de lois progressistes tunisiennes, promulguées le 13 août 1956 par décret beylical puis entrées en vigueur le 1er janvier 1957, visant à l'instauration de l'égalité entre l'homme et la femme dans nombre de domaines. Le CSP est l'un des actes les plus connus du Premier ministre et futur président Habib Bourguiba près de cinq mois après l'indépendance de son pays. Il donne à la femme une place inédite dans la société tunisienne et dans le monde arabe en général, abolissant notamment la polygamie, créant une procédure judiciaire pour le divorce et n'autorisant le mariage que sous consentement mutuel des deux époux. Le successeur de Bourguiba, Zine el-Abidine Ben Ali, ne remet pas en cause le CSP et lui apporte même des modifications qui le renforcent, en particulier avec l'amendement du 12 juillet 1993. Mais cette politique féministe, s'inscrivant incontestablement dans une politique de modernisation du pays, reste confrontée aux mentalités conservatrices d'une partie de la société tunisienne influencée par la montée de l'islamisme politique durant les années 1980. Autres bons articles du portail Afrique

| |

Les émeutes de 1967 à Détroit (en anglais : 1967 Detroit riot), également connues sous le nom d'émeute de la 12e rue (12th Street riot) et rébellion de 1967 à Détroit (1967 Detroit rebellion), sont des émeutes qui débutent aux petites heures du dimanche à Détroit dans l'État américain du Michigan et qui durent cinq jours. L'évènement déclencheur est un raid de la police dans un speakeasy (bar clandestin) exclusivement fréquenté par des Afro-Américains au nord de l'angle de la 12th Street et Virginia Park Avenue. Les pillages, les incendies et les tirs d'armes à feu prennent une telle ampleur que les forces de l'ordre locales sont complètement débordées. Un peu avant minuit le lundi , le président américain Lyndon B. Johnson déclare que la ville est en insurrection selon les termes de l'Insurrection Act. Le gouverneur du Michigan George W. Romney peut alors dépêcher à Détroit l'Army National Guard du Michigan et le président américain y envoie les 82e et 101e divisions aéroportées. Deux jours plus tard, la ville retrouve son calme. C'est l'une des émeutes les plus meurtrières et les plus destructrices de l'histoire des États-Unis, uniquement surpassées par les Draft Riots de 1863 à New York et les émeutes de 1992 à Los Angeles. Les chercheurs ont calculé qu'elles sont la cause de 43 morts, 467 blessés, environ 7 200 arrestations et la destruction d'environ 2 000 édifices. Les médias américains ont couvert abondamment les évènements parce que, même si le pays est le théâtre de plusieurs émeutes (on recense 159 émeutes raciales à travers les États-Unis au cours du Long et chaud été 1967), la ville était jugée exemplaire pour ses relations harmonieuses entre les communautés blanche et noire. Toutefois, dans les faits, Détroit est le siège de tensions raciales. Les émeutes de l'été 1967 conduisent le président Johnson à lancer la commission Kerner pour enquêter sur leurs causes.

|

L'Íslendingabók (en latin : Libellus Islandorum - littéralement « Livre des Islandais ») est une œuvre littéraire islandaise du XIIe siècle, écrite par Ari Þorgilsson, prêtre et historien. Son ouvrage traite du début de l'histoire de l'Islande, de la colonisation au début du XIIe siècle. D'un style prosaïque et extrêmement concis, le texte est écrit en langue vernaculaire, le vieux norrois. Organisé en dix chapitres, l'Íslendingabók accorde une place importante à la christianisation de l'Islande et au développement de l'Église dans le pays. Le récit constitue également un « mythe des origines » pour les Islandais, en soulignant leur origine norvégienne. Bien qu'Ari ait écrit de nombreux autres ouvrages, l'Íslendingabók est celui qui l'a rendu célèbre, ses autres œuvres étant pour la plupart perdues. Le Livre des Islandais lui-même tel que nous le connaissons n'est qu'une deuxième version postérieure de quelques années à l'œuvre originale, perdue. Ouvrage fondateur de la littérature islandaise, qui inspira les sagas, il est également une source d'informations très précieuses sur l'histoire du pays. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings

| |

Sébastien Loeb (né le à Haguenau en Alsace) est un pilote de rallye français reconverti dans les compétitions sur circuit. Engagé sous les couleurs de Citroën Racing, il remporte avec son copilote Daniel Elena le championnat du monde des rallyes neuf fois consécutivement de 2004 à 2012 au terme de dix saisons complètes. Détenteur à son époque de la plupart des records de la discipline, acquis lors d'une période où le règlement imposait des ordres de passage pénalisants au numéro un mondial, il est le pilote le plus titré du sport automobile et considéré par de nombreux observateurs et spécialistes comme le plus grand pilote de rallye de tous les temps. Vainqueur de compétitions internationales en GT puis en Tourisme, médaillé d'or aux X Games, sacré Champion des Champions à trois reprises et tombeur du record de la course de côte de Pikes Peak, il s'affirme également comme l'un des pilotes les plus complets. Issu d'un milieu modeste, Sébastien Loeb était destiné à une carrière d'électricien lorsqu'il tente sa chance par la filière de détection de la FFSA avec l'opération Volant Rallye Jeunes. Remarqué par Dominique Heintz et Rémi Mammosser, il entame une carrière amateur grâce au soutien de ses mécènes et remporte le Trophée Citroën Saxo Kit Car puis le titre national sur terre. Engagé par Citroën Sport en 2001 au vu de ses résultats prometteurs, il décroche la même année le titre de champion de France et s'impose dans le nouveau championnat du monde junior en remportant toutes les manches du calendrier. Il signe sa première victoire mondiale en catégorie reine l'année suivante lors du rallye d'Allemagne avant d'être titularisé à temps plein dans le championnat WRC dès 2003 aux côtés de Carlos Sainz et Colin McRae. Vice-champion du monde à l'issue de la saison, il domine ses deux coéquipiers plus expérimentés et échoue à un point du titre. Alors en pleine ascension, il s'adjuge neuf sacres consécutifs à compter de 2004 jusqu'à sa retraite progressive fin 2012, période au cours de laquelle il devient le premier pilote à s'imposer sur tous les rallyes classiques du calendrier et sur les six surfaces différentes du WRC, ainsi que le premier non nordique à remporter le rallye de Suède et plusieurs fois le rallye de Finlande. Nonuple champion du monde en titre, il se retire de la discipline en 2013 sans être candidat à sa succession avant d'entamer une reconversion avec succès dans les compétitions sur circuit, tout d'abord en FIA GT Series puis en WTCC tout en poursuivant sa collaboration avec Citroën Racing. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

| |

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne

| |

Noam Chomsky (né le 7 décembre 1928, à Philadelphie, Pennsylvanie) est professeur honoraire de linguistique au Massachusetts Institute of Technology, connu comme le fondateur de la linguistique générative. Il s'est fait connaître du grand public, à la fois dans son pays et à l'étranger, par son parcours d'intellectuel engagé de sensibilité anarchiste. Il est considéré comme le créateur de la théorie de la Grammaire générative et transformationnelle, qui se distingue par sa recherche des structures innées du langage naturel, contribution souvent décrite comme la plus importante dans le domaine de la linguistique théorique du XXe siècle. Les deux textes fondateurs de l’école générative sont : Syntactic Structures (traduit par Structures syntaxiques) en 1957 et Aspects of the Theory of Syntax (Aspect de la théorie syntaxique) en 1965 mais le lecteur pourra se faire une idée des questions théoriques dans Language and Mind (Le Langage et la pensée). Ses travaux les plus récents ont pour thème le « programme minimaliste » en sciences cognitives. En parallèle de sa carrière scientifique, Noam Chomsky mène une intense activité militante depuis le milieu des années 1960 lorsqu'il a pris publiquement position contre l'engagement américain au Viêt Nam. Sympathisant du mouvement anarcho-syndicaliste et membre du syndicat IWW, il a donné une multitude de conférences un peu partout dans le monde et a publié de nombreux livres et articles dans lesquels il fait part de ses analyses historiques, sociales et politiques. Ses critiques portent tout particulièrement sur la politique étrangère des États-Unis et le fonctionnement des mass médias. Il est considéré comme une figure intellectuelle majeure du monde contemporain, à la fois controversée et admirée. |

Penda (mort le ) est un roi de Mercie de la première moitié du VIIe siècle. Le règne de Penda, qui commence à une date incertaine, est marqué par de nombreuses campagnes militaires contre les peuples voisins. Il s'attaque avec succès aux Saxons de l'Ouest et aux Angles de l'Est, mais c'est face aux Northumbriens qu'il remporte ses plus grandes victoires, à Hatfield Chase contre Edwin en 633, puis à Maserfield contre Oswald en 642. Il est alors le plus puissant monarque de Grande-Bretagne, et son royaume s'étend d'un bout à l'autre des Midlands. Il trouve la mort au combat à la bataille de la Winwaed face à Oswiu, le successeur d'Oswald. Principalement connu grâce à l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède le Vénérable, où il joue un rôle d'antagoniste face aux rois chrétiens de Northumbrie, Penda est le premier grand roi guerrier de Mercie, préfigurant la suprématie mercienne du VIIIe siècle. Il est également le dernier grand monarque anglo-saxon païen. Bien qu'il accepte la présence de missionnaires dans son royaume, la christianisation des Midlands ne débute réellement que sous le règne de ses fils Wulfhere et Æthelred. Voir les autres articles sélectionnés

| |

|

Le Crapaud et le Maître d'école ou Contes d'automne et de printemps au Québec est le 15e long-métrage d'animation et le 11e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1949, il est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie (Le Fantôme du cavalier au Québec), inspirés respectivement du roman Le Vent dans les saules (1908) de Kenneth Grahame et de La Légende de Sleepy Hollow (1919) de Washington Irving. Le film présente les histoires de deux personnages fabuleux de la littérature anglo-saxonne. Le film est surtout connu comme étant la dernière des compilations du studio Disney produites durant les années 1940 avant la sortie en 1950 de Cendrillon. Malgré son manque de reconnaissance, la première séquence de ce film sert de base à une attraction d'un parc Disney et plusieurs des personnages ont été réutilisés dans d'autres productions. |

Mobile Suit Gundam (機動•戦士•ガンダム, Kidō Senshi Gundamu), plus connu sous le nom court Gundam (ガンダム, Gundamu), est un anime japonais de 43 épisodes créé en 1979 par la Sunrise. L’histoire tourne autour de Amuro Ray, un pilote de la fédération terrestre, et de ses combats contre l’armé de Zeon, une colonie ayant déclaré son indépendance. Les deux forces s’affrontent à l’aide d’armures de combat géantes, les Mobile suits, dont l’une, la Gundam, sortira du lot. Ironiquement, cette série devenu culte et faisant aujourd’hui encore recette a bien failli ne jamais être terminée. En effet, après 39 épisodes et un manque de succès trop important, les producteurs décidèrent d’arrêter la diffusion. Quatre autres épisodes furent tout de même créés afin de clôturer, mais le destin d’un genre complet de récit s’est joué sur un coup de dés. Tous les autres séries estampillées Gundam sont des variations sur le même thème, la différence étant que le héros se situe parfois du côté des fédéralistes et parfois du côté des indépendantistes. Ce thème se retrouve également très souvent dans les autres séries de reals robots (Macross, Patlabor, Overman King Gainer, Mars Daybreak, etc.).

| |

Lord Jim (Lord Jim en anglais) est un roman de Joseph Conrad publié en feuilleton d'octobre 1899 à novembre 1900 dans le périodique Blackwood's Magazine et en un volume dans une version révisée à la fin de cette même année. Appartenant à la première partie de la carrière littéraire de l'auteur, il en représente un jalon important par son succès immédiat, le premier et aussi l'un des rares que l'auteur ait jamais obtenus. S'appuyant en partie sur des expériences personnelles, il raconte l'histoire de Jim, jeune officier de marine marchande britannique épris de rêves héroïques, mais marqué d'infamie : en effet, il a abandonné un navire en mer Rouge, le Patna, qu'il pensait être sur le point de sombrer, sans que les centaines de passagers embarqués n'en soient prévenus. Le reste de sa vie est consacré à tenter de restaurer sa légitimité, en particulier à Patusan, territoire de l'Asie du Sud-Est. Jim est un homme d'extrême bravoure en ses intentions, mais couard en ses actions ; à la poursuite d'un rêve d'héroïsme grandiose, et en recul devant l'adversité ; un géant en imagination et un poltron dans la réalité ; brandissant et trahissant à la fois les principes de noblesse et d'exigence qui confèrent à la société sa cohésion et sa dignité. Le schéma narratif est particulièrement complexe, déjà expérimenté dans La Folie Almayer en 1895. Conrad a appelé cette technique « la vision oblique » (oblique vision). Elle tend à rompre la suite temporelle par de constants passages du présent au passé et vice versa. Ainsi, le romancier vise à « ne laisser échapper aucun fragment de vie » (not even a fragment of life to escape). Le narrateur principal qui, à partir du cinquième chapitre, parle, puis prend la plume pour ne la quitter que peu avant la fin, est l'un des personnages essentiels, Marlow, déjà rencontré dans Jeunesse (1898) et Au cœur des ténèbres (1899). Considéré comme l'une des œuvres les plus profondes de Joseph Conrad, Lord Jim figure en soixante-quinzième position sur la liste des cent meilleurs livres du XXe siècle établie en 1999 par Le Monde et la Fnac, et au quatre-vingt-cinquième rang de celle des cent meilleurs retenus par la British Library. |

Les Sept Samouraïs (七人の侍, Shichinin no samurai) est un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti le . L'histoire se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIe siècle et montre comment un village paysan recrute sept samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. Ce film a largement contribué à la renommée internationale de son réalisateur, bien plus encore que Rashōmon, sorti quatre ans plus tôt. De même, le rôle de Kikuchiyo a amplement participé à la notoriété mondiale de Toshirō Mifune. C'est l'un des films japonais les plus célèbres dans le monde. Même si la version intégrale a longtemps été inconnue en-dehors de son pays d'origine, le film a obtenu un Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1954 puis a connu un grand succès commercial dans le monde, notamment grâce à l'universalité de son histoire et à l'interprétation des acteurs. Il s'agit aussi d'un des films de samouraïs les plus connus et il est parfois considéré comme l'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Il n'a cessé d'exercer une grande influence sur le cinéma mondial et a connu plusieurs adaptations plus ou moins libres, dont le western Les Sept Mercenaires en 1960. | |

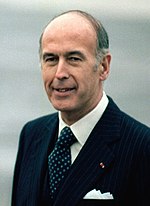

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

Macintosh (prononcé /makintɔʃ/) ou Mac est une série de différentes familles d'ordinateurs personnels conçus, développés, et vendus par Apple. Le premier Macintosh est lancé le 24 janvier 1984 (il a été renommé Macintosh 128K dès le lancement du Macintosh 512K). Il constitue le premier succès commercial pour un ordinateur utilisant une souris et une interface graphique (au lieu d'une interface en ligne de commande). Le Macintosh remplace l'Apple II comme principal produit d'Apple. Cependant les parts de marché d'Apple baissent, avant un renouveau des Macintosh en 1998, avec la sortie de l'ordinateur grand public tout-en-un iMac, qui permet à Apple d'échapper à une probable faillite et marque un succès pour la firme. Le principe de production des Mac repose sur un modèle d'intégration verticale : Apple se charge de la conception de ses machines et de certains de leurs composants et des logiciels de base en pré-installant son propre système d'exploitation sur tous les Mac. Ceci contraste avec la plupart des ordinateurs vendus avec des systèmes d'exploitation différents, pour lesquels plusieurs constructeurs se chargent de créer du matériel conçu pour utiliser le système d'exploitation d'une autre entreprise. Entre 1984 et 1994, les Macintosh fonctionnaient avec des processeurs de la famille 68000 de Motorola, avant d'utiliser entre 1994 et 2006 des processeurs PowerPC de l'Alliance AIM. Depuis 2006, les Mac vendus utilisent des processeurs x86 d'Intel. Pour faire fonctionner son ordinateur Mac, Apple a développé une famille de systèmes d'exploitation spécifiques. Basés sur une interface utilisateur graphique, ils sont connus sous le nom de Système (versions de 1 à 7), avant de devenir Mac OS (7.6, 8, 9 et 10). À l'aube des années 2000, cette lignée est remplacée par Mac OS X, développé à partir de NeXTSTEP, rebaptisé OS X en 2012 puis macOS en 2016. Sur les Macintosh à microprocesseur Intel, il est possible d'installer des systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows, Linux, FreeBSD ou bien d'autres. Avec les processeurs PowerPC ou même 68k, il était cependant déjà possible d'installer des systèmes d'exploitation UNIX tournant sous ces plates-formes matérielles. Autres bons articles du portail des années 1980

| |

La première guerre du Golfe, également appelée guerre du Koweït, opposa l'Iraq à une coalition de 34 États, soutenue par l'Organisation des Nations unies, entre 1990 et 1991. La victoire prévisible de la coalition entraîna la libération du Koweït, dont l'invasion en 1990 par les armées irakiennes avait provoqué le déclenchement du conflit. La coalition utilisa sa suprématie aérienne pour détruire la structure militaire (et aussi largement industrielle) de l'Irak. Ensuite une attaque terrestre limitée à partir de l'Arabie saoudite pulvérisa les forces armées en face d'elle. Ses pertes, très réduites par rapport à ses prévisions, furent dues pour un quart à des tirs amis. Lire l'article |

Jacques Delisse, né le à Dax et mort le à Bordeaux, est un botaniste et pharmacologue français qui participa à la première partie de l'expédition vers les Terres australes commandée par Nicolas Baudin au départ du Havre à compter du . Installé à bord du Naturaliste, il herborisa à Tenerife puis descendit à l'île de France, l'actuelle île Maurice, durant une escale qui vit plusieurs autres membres renoncer à la suite du voyage d'exploration scientifique dans lequel ils étaient engagés. Il demeura dans la colonie de l'océan Indien malgré la capture de cette dernière par les Britanniques, y ouvrit la première pharmacie connue et fut par la suite le cofondateur de la Société d'histoire naturelle de l'île Maurice et d'une banque appelée banque de Maurice. Il ne rentra en France avec ses enfants qu'à la mort de sa femme rencontrée sur place. | |

Le prieuré de la Primaudière est un ancien prieuré datant des XIIIe et XVIIIe siècles, bâti sur les communes d'Armaillé en Maine-et-Loire et de Juigné-des-Moutiers en Loire-Atlantique, dans la région Pays de la Loire, en France. Il est fondé par les moines de l'ordre de Grandmont en 1207 avec l'aide et le soutien des seigneurs locaux. Les derniers moines le quittent en 1762. Le bâtiment principal est la chapelle de la Primaudière, construite au XIIIe siècle. Lieu de pèlerinage au Moyen Âge, l'organisation du prieuré est typique de l'architecture grandmontaine, notamment par l'organisation des ouvertures dans la chapelle, et ses deux portes, une pour les fidèles et la seconde pour les moines la desservant. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

Le monastère d'Akhtala (en arménien Ախթալա վանք ; en géorgien ახტალის ტაძარი) est un monastère-forteresse arménien du Xe siècle situé à proximité de la ville d'Akhtala, dans le marz de Lorri, à 185 kilomètres au nord d'Erevan. Ce monastère de l'Église apostolique arménienne, qui a un temps relevé de l'Église orthodoxe géorgienne, lors de la suzeraineté de la reine Tamar de Géorgie sur l'Arménie zakaride, n'est actuellement pas en activité. La forteresse a joué un rôle majeur dans la protection des régions du nord-ouest de l'Arménie et est une des mieux préservées du pays. L'église principale du complexe est renommée pour ses fresques. Le monastère apparaît pour la première fois sous ce nom dans un décret royal de 1438 ; le nom serait d'origine turque et signifierait « clairière blanche ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Arménie

| |

Le ju-jitsu, ou jūjutsu ou encore jiu-jitsu, regroupe des techniques de combat qui furent développées durant l’ère féodale du Japon pour se défendre lorsque l’on est désarmé. Ces techniques sont classées en 3 catégories principales : Atemi waza (technique de frappe) ; Nage waza (technique de projection) et Katame waza (technique de contrôle) afin de maîtriser un adversaire. En japonais, 柔術 (jūjutsu en transcription selon la méthode Hepburn) signifie littéralement « art doux » ou « technique de souplesse » ou encore « méthode permettant d’utiliser au mieux la souplesse ». Il existe diverses transcriptions phonétiques approximatives ce qui explique les différentes orthographes. L’orthographe ju-jitsu est la plus utilisée dans la littérature francophone. |

La French Data Network (FDN) est une association fondée en 1992. Son but est l’utilisation et le développement des réseaux Internet et Usenet dans le respect de leur éthique, en favorisant en particulier les utilisations à des fins de recherche et d’éducation sans volonté commerciale. C'est l’un des plus anciens fournisseurs d’accès à Internet en France encore en exercice. Il propose un accès ADSL depuis septembre 2005.

| |

L’habitabilité d’une planète est la mesure de la capacité d’un corps astronomique à développer et accueillir la vie. Cette notion peut donc être notamment utilisée à la fois pour les planètes et leurs satellites naturels. D’après les connaissances acquises par l’étude de la biologie terrestre, les éléments nécessaires au maintien de la vie sont une source d’énergie couplée à de la matière mobilisable, sachant que différents modèles sont proposés à l’appui des origines de la vie. Cependant, la notion d’habitabilité comme « possibilité d’accueillir la vie » est intrinsèquement limitée par la comparaison aux conditions biologiques terrestres, ce qui implique que plusieurs autres critères d’ordre géophysique, géochimique et astrophysique soient respectés. Dans la mesure où l’existence d’une vie extraterrestre est inconnue, l’habitabilité d’une planète est en effet en grande partie une extrapolation des conditions terrestres et des caractéristiques générales qui apparaissent favorables au développement de la vie au sein du système solaire. L’eau liquide est notamment considérée comme un élément indispensable à un écosystème viable. La recherche dans ce domaine relève donc à la fois de la planétologie et de l’astrobiologie. L’idée que des planètes autres que la Terre puissent accueillir la vie est ancienne. Au cours de l’histoire, le débat a été autant philosophique que scientifique. La fin du XXe siècle a été le théâtre de deux découvertes majeures. Tout d’abord, l’observation et l’exploration par des sondes de planètes et satellites du système solaire a fourni des informations essentielles qui ont permis de définir des critères d’habitabilité et des comparaisons géophysiques entre la Terre et les autres corps célestes. D’autre part, la découverte de planètes extrasolaires, qui a débuté en 1995 et s’est accélérée depuis, a été le second tournant important. Elle a confirmé que le Soleil n’est pas la seule étoile à abriter des planètes et a élargi le champ des recherches sur l’habitabilité au-delà du système solaire. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le Rhipidure hochequeue (Rhipidura leucophrys) est une espèce de passereau appartenant à la famille des Rhipiduridae. Il est originaire d’Australie, de Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, de l’archipel Bismarck et de l’est de l’Indonésie. C’est un oiseau commun et familier dans une grande partie de son territoire ; il vit dans des habitats très divers, mais ne fréquente pas les forêts denses. Il mesure de 19 à 21,5 cm de longueur et a un plumage contrasté, avec les parties supérieures noires et le ventre blanc. Mâles et femelles ont un plumage similaire. C’est un insectivore qui passe beaucoup de temps à chasser des proies dans un habitat ouvert. Son nom commun est dérivé de son habitude à remuer sa queue horizontalement lorsqu’il est en quête de nourriture sur le terrain. Agressif et territorial, il harcèle souvent les oiseaux beaucoup plus grands que lui, comme le Martin-chasseur géant et l’Aigle d’Australie. Cette espèce s’est bien adaptée à la modification du paysage par les humains, et elle est commune sur les pelouses des parcs et jardins en milieu urbain. On distingue trois sous-espèces : leucophrys, au centre et au sud de l’Australie, picata, la plus petite, au nord de l’Australie, et melaleuca, la plus grande, en Nouvelle-Guinée et sur les îles à proximité. Malgré son apparence, le Rhipidure hochequeue n’a pas de rapport avec les bergeronnettes du genre Motacilla. Il a longtemps fait partie du groupe de base des corvidés, qui comprend les corneilles, les corbeaux, les drongos et les oiseaux de paradis. Après l’avoir placé dans la famille des Dicruridae, les autorités le considèrent en 2011 comme suffisamment distinct pour justifier l’existence de sa propre famille, les Rhipiduridae. Il est largement connu dans le folklore autochtone, soit comme porteur de mauvaises nouvelles, soit comme voleur de secrets. Autres articles sélectionnés au sein du portail Australie

| |

Une soupape est un organe mécanique de la distribution des moteurs thermiques à quatre temps permettant l'admission des gaz frais et l'évacuation des gaz brûlés. De manière générale, une soupape d'admission sépare le conduit d'admission de la chambre de combustion et une soupape d'échappement sépare celle-ci du conduit d'échappement. Les soupapes se classent principalement en trois catégories : les soupapes à tige – aussi appelées soupapes à tulipe –, les soupapes rotatives et les soupapes à chemise louvoyante. Les plus répandues sont les soupapes à tige/tulipe qui équipent la quasi-totalité des moteurs à combustion interne actuels. Ces dernières soupapes sont le plus souvent actionnées par un arbre à cames et maintenues par un ou plusieurs ressorts de rappel. |

Pokémon (ポケモン) est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, présente en particulier en jeu vidéo, dans des séries éditées par Nintendo. Selon les statistiques de Nintendo en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d’unités. Le jeu vidéo Pokémon Rouge et Bleu s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, ce qui en fait un record des ventes dans l’histoire du jeu vidéo. La franchise est également exploitée sous forme d'anime, de mangas, et de jeux de cartes à collectionner. Dans la série animée homonyme, le personnage principal, Sacha, voyage à travers diverses régions fictives dans le but d’attraper de nouvelles sortes de monstres éponymes, un concept qu’on retrouve également dans les jeux vidéo de la franchise. Pokémon a eu un impact culturel très important dans les pays où il a été introduit, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays européens. | |

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

|

L’écologie est la science étudiant les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu (environnement). Le terme « écologie » vient du grec οικος (maison, habitat) et λογος (science, connaissance) : c’est la science de la maison, de l’habitat. Il fut inventé en 1866 par Ernst Haeckel, biologiste allemand pro-darwiniste. Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, particulièrement utilisée en écologie humaine, consiste à définir l’écologie comme le rapport triangulaire entre les individus d’une espèce, l’activité organisée de cette espèce et l’environnement de cette activité. L’environnement est à la fois le produit et la condition de cette activité, et donc de la survie de l’espèce. Lire l’article | |

|

La cellule (en latin cellula signifie petite chambre) est l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un être vivant. Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Les cellules de même type sont réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes. La théorie cellulaire implique l'unité de tout le vivant : tous les êtres vivants sont composés de cellules dont la structure fondamentale est commune...

| |

L'Acanthaster pourpre (Acanthaster planci) est une espèce d'étoile de mer de couleurs vives, de la famille des Acanthasteridae, de la classe des Valvatida. Elle est aussi appelée « couronne du Christ », ou « couronne d'épines », ou encore « coussin de belle-mère ». Cette espèce carnassière vit dans les écosystèmes coralliens de la zone tropicale du bassin Indo-Pacifique ; elle se nourrit presque exclusivement de corail. De dimensions imposantes, de couleurs et de morphologie variables, elle est dotée de piquants, dont le venin, qui provoque la nécrose des tissus, est toxique pour un grand nombre d'espèces, l'Homme y compris, ce qui lui fait craindre peu de prédateurs. Sa capacité de reproduction est très importante, les femelles pouvant produire plusieurs dizaines de millions d'œufs par saison. Les larves, planctoniques, sont particulièrement mobiles, et peuvent dériver sur des centaines de kilomètres. L'acanthaster est ainsi connue pour être localement une espèce invasive à fort potentiel de destruction sur les récifs coralliens, dont elle consomme les polypes en grande quantité, et a ainsi fait l'objet de tentatives d'éradication dans certaines régions du monde telles que le Japon ou l'Australie. Les facteurs à l'origine de ces invasions sporadiques des récifs par cette étoile de mer sont encore à l'étude en 2013. |

La flore du massif des Vosges se répartit entre un étage collinéen, un étage montagnard et un étage subalpin. L'étage collinéen s'étend jusqu'à 500 mètres d'altitude environ. Entre 500 et 1 000 mètres se situe l'étage montagnard, puis au-delà, l'étage subalpin dont le point culminant est le Grand Ballon, à 1 424 mètres. Les différentes conditions environnementales (altitude, climat, topographie, types de sol, etc.) sont à l'origine d'une végétation variée. Du fait de l'orientation nord-sud de la zone montagneuse, il existe un contraste marqué entre l'est et l'ouest, les vents d'ouest apportant les précipitations qui tombent en abondance sur le versant lorrain et les sommets, alors que le versant alsacien est plus sec. Le massif vosgien est recouvert de forêts à 60 %. À moins de 500 mètres d'altitude, la forêt est de type chênaie-hêtraie. Entre 500 et 1 000 mètres, la chênaie-hêtraie cède la place à la hêtraie-sapinière. Au-delà de 1 000 mètres, le sapin disparaît et laisse la place à la hêtraie d'altitude, composée d'arbres de plus en plus chétifs à mesure qu'on gagne en altitude, et qui finit par être remplacée, à partir de 1 200 mètres environ, par des landes ou alpages appelés localement « hautes chaumes ».

| |

François-Pierre Blin ou Pierre-François Blin, né à Rennes en 1756, mort en 1834, est un médecin et homme politique français, député aux États généraux de 1789. Jeune médecin diplômé à Montpellier, il lutte pour faire admettre son droit d'exercer à Nantes. En 1788-1789, il est choisi pour présenter à Versailles les revendications du tiers état de la région, et participe à la rédaction des cahiers de doléances. Il est ainsi élu député de Nantes aux États de Bretagne, puis aux États généraux de 1789 et à l'Assemblée constituante. Il est un des membres fondateurs du club breton qui devient le club des Jacobins. Jacobin à l'origine, Blin intervient vigoureusement à l'Assemblée. Il propose des motions pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, intervient sur la Constitution et les colonies, et en faveur des hommes de couleur. Il s'oppose à Mirabeau en se prononçant pour une véritable séparation des pouvoirs. Il s'élève contre la dictature et la répression. Intervenant contre les établissements religieux, il admet cependant ceux pour l'éducation et les œuvres de charité, et reste favorable à l'exercice du culte. Il modère ensuite sa participation, tempère ses opinions. Après la session parlementaire, il reprend la médecine, appartient à la faction des Girondins. Prisonnier de l'armée royaliste, libéré par les républicains, il participe l'année suivante aux pourparlers de paix entre les Vendéens et la Convention. Plusieurs fois destitué et arrêté, il est libéré et réintégré en raison du manque de médecins. Il calque ses idées sur les changements politiques, devenant partisan du nouveau régime sous le Consulat et le Premier Empire puis royaliste réactionnaire sous la Restauration. Médecin réputé, il exerce à Nantes où il bénéficie d'une bonne clientèle. Il devient médecin en chef aux armées sous le Consulat et chef de service en hôpital. Il écrit et traduit des ouvrages de médecine. Il est ensuite professeur puis directeur de l'école de médecine de Nantes, où son passé versatile lui est parfois reproché. |

John Anthony Frusciante, né le à Astoria (New York), est un auteur-compositeur-interprète, guitariste de rock, et producteur américain. Issu d'une famille de musiciens, John Frusciante intègre les Red Hot Chili Peppers en 1988, après la mort d'Hillel Slovak, et enregistre son premier album avec le groupe, Mother's Milk, en 1989. En 1991, la popularité du groupe explose après la sortie de l'album Blood Sugar Sex Magik. Suite à ce succès brutal, John Frusciante sombre dans l'addiction à l'héroïne et à la cocaïne. Gêné par la forte médiatisation du groupe et par son nouveau statut de rock star, il quitte une première fois les Red Hot Chili Peppers en 1992, lors d'une tournée au Japon. Après plusieurs années d’absence au sein du groupe et une cure de désintoxication, John Frusciante le réintègre pour l'enregistrement de l'album Californication, en 1999. Par la suite, Frusciante participe aux albums By the Way et Stadium Arcadium, qui apportent la consécration au groupe. Parallèlement, Frusciante mène également une carrière solo active. Il enregistre onze albums studio sous son propre nom entre 1994 et 2012, et collabore longuement avec Omar Rodríguez-López. Il fonde également le groupe Ataxia avec Joe Lally et Josh Klinghoffer. Ses compositions en solo incorporent plusieurs influences, notamment de rock expérimental, de new wave, d'electronica et d'ambient. En 2009, Frusciante annonce quitter définitivement les Red Hot Chili Peppers afin de se consacrer exclusivement à ses projets personnels ; il est remplacé par Josh Klinghoffer. En 2012, il intègre le Rock and Roll Hall of Fame en tant qu'ancien membre des Red Hot Chili Peppers.

| |

Le lac Stukely est un lac naturel de 4 km2 situé dans la région de l'Estrie au Québec (Canada). Ses eaux bordent les municipalités d'Orford, de Bonsecours, d'Eastman et une bonne partie du parc national du Mont-Orford. Il est à la tête du bassin hydrographique de la rivière au Saumon, ce qui lui donne un temps de rétention assez long pour sa taille. Le lac est laissé à l'état naturel tout au long du XIXe siècle, en raison de l'absence de terres fertiles sur son pourtour. La situation change au milieu du XXe siècle à la suite de la création du parc du Mont-Orford et de la croissance de la villégiature. Les rives du lac connaissent alors plusieurs phases de construction de résidences secondaires ; deux terrains de camping ainsi qu'une colonie de vacances sont créés. L'aspect naturel des rives a servi de décor dans plusieurs séries télévisées. |

ECW Hardcore Revolution est un jeu vidéo de catch professionnel, édité et distribué par la société Acclaim Entertainment. Officiellement annoncé en 1999, il s'agit du tout premier jeu vidéo inspiré de l'univers de la fédération de catch américaine Extreme Championship Wrestling (ECW), et le premier jeu vidéo de catch à être classé « M » par l'organisation Entertainment Software Rating Board. Après l'acquisition de la licence, le jeu est développé dans son intégralité aux studios Acclaim de Salt Lake City. Entretemps, une campagne publicitaire est menée par Acclaim Entertainment et la ECW. Le jeu est initialement commercialisé le sur consoles Nintendo 64 et PlayStation en Amérique du Nord, et entre février et mars 2000 en Europe. Il est ensuite adapté sur supports Game Boy Color et Dreamcast, et commercialisé à l'international entre février et mars 2000. Il est suivi plus tard d'un second et dernier jeu de la série ECW intitulé ECW Anarchy Rulz, en août 2000. Il propose au joueur une cinquantaine de personnages - une dizaine seulement dans la version Game Boy Color - à l'effigie des lutteurs, ainsi qu'une variété d'options, de matchs, d'arènes personnalisables, et la possibilité de créer un personnage. Du 13 au 19 février 2000, ECW Hardcore Revolution est le second jeu vidéo le plus vendu sur PlayStation aux États-Unis, avec 600 000 exemplaires. Le jeu est mal accueilli par l'ensemble de la presse spécialisée, qui critique surtout l'usage du même moteur de jeu que WWF Attitude, un jeu vidéo paru un an plus tôt sur PlayStation. Les autres points négatifs soulevés sont les nombreux clippings et les défauts dans la détection de collision pendant les matchs.

| |

Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Le zoo de la Palmyre est actuellement le parc zoologique privé le plus fréquenté de France, l'un des plus renommés d'Europe, et un élément phare du patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Il a été créé en 1966 par le Rochefortais Claude Caillé, âgé alors de 35 ans, au cœur de la Côte de Beauté et des plages de la Charente-Maritime, à 15 km de Royan, dans la forêt de la commune de Les Mathes - La Palmyre. S'étendant sur 14 hectares aménagés en jardin paysager dans un site naturel, il offre au visiteur l'opportunité d'observer plus de 1 600 animaux en tous genres, répartis en 130 espèces, tout au long d'un parcours de plus de 4 km. Tournant le dos aux anciennes pratiques des parcs zoologiques, le parc met l'accent sur une amélioration constante de la qualité de vie des animaux, et joue un rôle important dans la réintroduction dans leur milieu naturel de certaines espèces menacées. Il joue également un rôle pédagogique auprès du visiteur en l'informant sur la biologie et le comportement des espèces, ainsi qu'en le sensibilisant aux menaces nécessitant de mettre en œuvre des mesures de conservation. Lire l'article | |

La ligne 4 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Entièrement située dans les limites de la capitale, elle relie le terminus nord Porte de Clignancourt au terminus sud Porte d'Orléans et traverse le cœur de Paris. On l'appelle ainsi parfois « Orléans - Clignancourt ». Longue de 10,6 kilomètres, elle est en correspondance avec toutes les autres lignes de métro (hormis les 3bis et 7 bis) et toutes les lignes de RER. C'est également la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau après la ligne 1, avec cent cinquante-quatre millions de voyageurs en 2004. La ligne 4 a été la première à relier la rive droite à la rive gauche de la Seine par une traversée sous-fluviale, occasionnant de 1905 à 1907 au cœur même de la capitale des travaux spectaculaires. C'est également la ligne du métro de Paris où il fait le plus chaud car les rames encore en service, les MP 59, sont montées sur pneus et surtout dissipent l'énergie du freinage électrique par le biais de résistances ; de plus elle est entièrement souterraine ce qui contribue également à cet état de fait. La ligne 4 se verra pour la première fois prolongée en banlieue mi-2012, au sud jusqu'à la nouvelle station Mairie de Montrouge. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Titanic est un film américain réalisé par James Cameron sorti en 1997. Il raconte l'histoire de deux passagers du paquebot Titanic. L'une, Rose, est une passagère de première classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes imposées par son entourage, et le second, Jack, est un vagabond embarqué à la dernière minute en troisième classe pour émigrer aux États-Unis. Ils se rencontrent par hasard lors de la tentative de suicide de Rose et vivent une histoire d'amour vite troublée par le naufrage du paquebot. Le cadre du film, reconstitution fidèle du naufrage, a été mis au point avec l'aide de deux historiens, Don Lynch et Ken Marschall. Le tournage a nécessité la construction d'une maquette grandeur nature du paquebot, des expéditions sur l'épave et de nombreux effets spéciaux, notamment numériques. Le film est l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma et a reçu 11 oscars en 1998. Il égale ainsi le record historique de Ben-Hur et est à ce jour le deuxième plus gros succès du box-office mondial avec le record du nombre d'entrées dans plus de cinquante pays. Il a également entraîné un regain d'intérêt notable pour le Titanic qui s'est traduit par la publication ou la réédition de nombreux ouvrages sur le sujet.

| |

Peau d'âne est un film musical français de Jacques Demy, sorti en 1970 et inspiré du conte de Charles Perrault, paru en 1694. Le film reprend l'intrigue du conte : une princesse forcée d'épouser son père fuit son royaume en se dissimulant sous une peau d'âne. Suscitant l'hostilité par son déguisement, elle parvient à conserver son secret jusqu'à sa rencontre fortuite avec le prince d'un château voisin. Une fois leur amour avoué et l'identité de la princesse révélée, les noces des deux jeunes gens sont célébrées dans l'harmonie retrouvée. À cette histoire merveilleuse, le réalisateur apporte une esthétique « pop » caractéristique des années 1960 mais encore inédite dans le cinéma français. Cette troisième collaboration entre Jacques Demy et Catherine Deneuve permet au réalisateur de réaffirmer la force et la singularité de son univers cinématographique, ce « Demy-monde » qui mêle références féériques et poétiques, et à l'actrice de gagner un nouveau rôle de beauté iconique. Considéré comme un film culte grâce à l'audace de ses thèmes et de son parti pris visuel, ainsi qu'à sa musique signée Michel Legrand, Peau d'âne constitue le plus grand succès au box-office de Jacques Demy. Il a été restauré en 2003 et en 2014 sous la houlette de la cinéaste Agnès Varda, compagne du réalisateur. |

Kirikou et la Sorcière est un long métrage d'animation franco-belgo-luxembourgeois réalisé par Michel Ocelot et sorti en 1998. Adapté d'un conte africain, le film raconte les aventures de Kirikou, un garçon minuscule mais à l'intelligence et à la générosité hors du commun, dans sa lutte contre la sorcière Karaba, qui tyrannise les habitants du village à l'aide de ses pouvoirs maléfiques et d'une armée de fétiches. Par son scénario, ses graphismes, sa musique et ses doublages, Kirikou s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest. Premier long-métrage de Michel Ocelot, Kirikou et la Sorcière remporte un succès critique et commercial inattendu, avec près d'un million d'entrées au cours de sa première exploitation en France. Ce succès exerce une influence très positive sur le développement du marché de l'animation en France et sur le financement d'autres longs-métrages animés dans le pays au cours des années suivantes. Kirikou et la Sorcière a été suivi d'un deuxième film, Kirikou et les Bêtes sauvages, sorti en 2005, qui raconte d'autres aventures de Kirikou prenant place pendant les événements du premier film ; un troisième film sur le même principe est en projet pour une sortie fin 2012. Le personnage de Kirikou a également été décliné sur d'autres supports (livres pour la jeunesse, jeu vidéo, documentaire). | |

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

Le terme de cinéma colombien se rapporte, au sens large, aux productions cinématographiques réalisées en Colombie ou considérées comme étant colombiennes pour diverses raisons. Le cinéma colombien est issu d’un processus historique, comme c’est le cas pour tout cinéma national, et s’inscrit dans une dimension industrielle et artistique. Au cours son histoire, le cinéma colombien n’a pas été considéré comme une industrie rentable, ce qui fit obstacle à une continuité de sa production. Lors des premières décennies du XXe siècle, quelques compagnies ont essayé de nourrir un niveau constant de production ; mais le manque d’appui économique et la forte concurrence étrangère ont cassé les initiatives. Grâce à la création de la Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE), quelques productions ont pu être réalisées. Cependant, cette compagnie a été liquidée au début des années 1990. Actuellement, grâce à la loi du cinéma approuvée en 2003, des initiatives renaissent autour de l’activité cinématographique, ce qui permet une relance du cinéma colombien, tant sur le plan national qu’international. | |

Le Columbia (se prononce /kə.lʌm.bi.ə/ ou « co-lemb-bia » et se nomme Columbia River /kə.lʌm.bi.ə ˈɹɪvəɹ/ en anglais) est un fleuve circulant du Canada aux États-Unis avant de se jeter dans l’océan Pacifique. C’est le plus grand cours d’eau de la région Nord-Ouest Pacifique de l’Amérique du Nord, que ce soit par sa longueur totale, la taille du bassin versant ou son débit à l’embouchure. Il prend sa source dans les montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique, au Canada, puis coule dans les États américains de Washington et de l’Oregon avant de se jeter dans l’océan Pacifique à la hauteur de la ville d’Astoria. Le fleuve mesure environ 2 000 kilomètres et son principal affluent est la Snake. Son bassin versant est d’environ 670 000 kilomètres carrés, soit un peu plus que la taille de la France, et s’étend sur sept États américains et une Province canadienne. En volume, la Columbia est le quatrième plus grand fleuve des États-Unis, et il a le plus grand débit des fleuves d’Amérique du Nord qui se jettent dans l’océan Pacifique. Son débit abondant et sa dénivelée relativement raide lui donnent un énorme potentiel pour la production d’énergie hydroélectrique. Les quatorze barrages hydroélectriques sur le cours principal du Columbia produisent à eux seuls plus d’énergie hydroélectrique que ceux de tout autre fleuve nord-américain. Le Columbia et ses affluents ont été au centre de la culture et de l’économie de la région depuis des milliers d’années. Ils ont été utilisés pour le transport et comme axe de communication, reliant les nombreux groupes de populations de la région. Le système fluvial accueille de nombreuses espèces de poissons anadromes qui migrent entre les habitats d’eau douce et de mer de l’océan Pacifique. Ces poissons, surtout les espèces de saumons, fournirent une nourriture de base pour les peuples autochtones et, dans les siècles passés, les commerçants de tout l’Ouest de l’Amérique du Nord sont venus commercer ces poissons. À la fin du XVIIIe siècle, le Columbia Rediviva, un navire américain, devint le premier à entrer dans l’embouchure du fleuve depuis l’océan Pacifique, et son commandant Robert Gray nomma sa découverte du nom de son bateau. Il fut suivi par l’explorateur britannique William Robert Broughton qui explora la chaîne côtière de l’Oregon dans la vallée de la Willamette. Dans les décennies suivantes, les compagnies commerciales de traite des fourrures utilisèrent le Columbia comme une voie de transport clé. Les explorateurs à terre venus de l’est entrèrent dans la vallée de la Willamette par la gorge du Columbia et les pionniers commencèrent à s’installer dans la vallée de la Willamette en nombre croissant depuis les deux voies d’accès découvertes. Les bateaux à vapeur naviguant le long du fleuve facilitèrent le commerce et les communications et l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle, avec des lignes suivant le lit du fleuve, permit de compléter ces liens… |

La déclaration sur l'identité coopérative est énoncée par l’Alliance coopérative internationale et date de 1895. Après avoir défini les coopératives et leurs valeurs, la déclaration énonce les sept principes de la coopération.

| |

Chédigny (prononcé [ ʃediɲi]) est une commune française du département d'Indre-et-Loire en région Centre. La présence de l'Homme sur son territoire est avérée depuis la Préhistoire. Si la commune actuelle est née à la Révolution de la fusion de deux anciennes paroisses, le nom de Chedignacum apparaît au milieu du XIIe siècle alors que l’existence d’une châtellenie est attestée par des sources écrites au début du XIIIe siècle. Cette petite commune de la vallée de l'Indrois, de tradition agricole, qui avait connu un exode rural massif depuis la fin du XIXe siècle, a amorcé en 1978 sa mutation en créant une zone artisanale au moment même où sa population recommençait à croître ; cette zone d'activités accueille, en 2011, huit entreprises qui emploient près de cent personnes. Chédigny est régulièrement citée depuis 1980 pour ses manifestations culturelles (spectacles montés et joués par ses habitants, festival de blues), mais elle s'est surtout fait connaître ces dernières années grâce au fleurissement de son bourg : elle a obtenu en 2013 le label national « Jardin remarquable » attribué, pour la première fois, à une commune dans son ensemble. Enfin, elle possède un patrimoine naturel diversifié, son territoire étant intégré, à des degrés divers, à cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et à un site du réseau Natura 2000. |

La réserve aquatique de l'Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure est une réserve aquatique du Québec, au Canada, située à proximité de la ville de Bonaventure dans la péninsule gaspésienne. Cette aire protégée de 218,73 ha a pour mission de préserver l'estuaire de la rivière Bonaventure, l'un des dix barachois estuariens au Québec. On trouve sur les îles de l'estuaire plusieurs espèces rares au Québec dont la gentiane de Macoun (Gentianopsis virgata subsp. macounii), l'aster d'Anticosti et la muhlenbergie de Richardson ainsi que vingt-sept autres espèces végétales rares en Gaspésie. La réserve, née du don d'une compagnie forestière au gouvernement du Québec en 2001, est partiellement protégée, lors de la création, en 2005, de l'habitat floristique du Barachois-de-Bonaventure, destiné à sauvegarder la végétation des îles. L'aire protégée, définitivement créée en 2009, est administrée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. | |

|

La Société de limonaderies et brasseries d'Afrique (SOLIBRA) est une société anonyme de droit ivoirien créée en 1955 sous l’appellation « Société de limonaderies et glaces d’Abidjan » (SOCIGLACE) et alors spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses et de glace. Elle prend son nom actuel en 1958 lorsqu’elle s’assure le concours de la société anonyme « Brasserie Artois » (plus importante brasserie de Belgique) et ouvre ses activités au marché de la bière en Côte d’Ivoire. Depuis 1994, la Société de limonaderies et brasseries d’Afrique a été rachetée par le groupe BGI (Brasseries et glacières internationales, filiale du Groupe Castel). La Solibra, qui a un capital de 4 110 000 000 FCFA au , est cotée à la bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) où elle a obtenu le 3e prix Palmes BRVM de l’édition 2006. | |

Nessos est un centaure célèbre qui a laissé son nom à la « tunique de Nessos » pour désigner un cadeau empoisonné. La légende rapporte qu'Héraclès, accompagné de sa femme Déjanire, cherchait à traverser un fleuve tumultueux. Craignant pour sa femme, le héros accepte qu'elle soit portée par le Centaure, tandis qu'il traverse le fleuve à la nage. Mais Nessos en profite pour essayer d'abuser de Déjanire, et Héraclès lui décoche une de ses flèches empoisonnées. En mourant, le Centaure confie sa tunique à Déjanire, lui laissant croire qu'elle agit comme un philtre puissant. Lorsque celle-ci, plus tard, donne la tunique à son mari pour s'assurer de son amour, Héraclès est en fait consumé par le poison de sa propre flèche, resté sur le tissu, et préfère se donner la mort. Lire cet article |

Le Danois sang-chaud (danois : Dansk Varmblod) est une race danoise de chevaux de sport. Son stud-book a été créé assez tardivement, en 1962, d'abord sous le nom de « cheval de sport danois », à partir de croisements entre des Oldenbourg, des Frederiksborg, des Holsteiner et des Pur-sangs. Cheval athlétique, sélectionné pour les sports équestres de haut niveau, il se fait connaître grâce à ses performances en dressage, notamment sous la selle de Anne Grethe Jensen-Törnblad en 1983, puis sous celle d'Andreas Helgstrand depuis 2006. Il est également représenté en saut d'obstacles et en concours complet d'équitation. Les tests d'approbation pour les reproducteurs sont très exigeants. Le Danois sang-chaud est proche du Selle suédois, avec lequel il partage ses capacités sportives et de nombreux ancêtres communs. Par ailleurs, le stud-book danois autorise de très larges croisements, si bien que les trois quarts des chevaux sont issus de reproducteurs appartenant à d'autres stud-books. Numériquement assez peu nombreuse, la race est exportée dans le monde entier. Elle entre aussi dans la formation du cheval letton. | |

La bourrée est à l'origine, une danse traditionnelle de couple du centre de la France. Elle apparaît au XVIe siècle et se distingue en deux variétés : la bourrée auvergnate et celles du Bourbonnais et de l'Anjou. Au XVIIe siècle, la bourrée développe une forme savante qui sera présente dans les bals et au théâtre : de Lully à Rameau, de nombreux opéras et ballets contiennent des bourrées. Mais sa grande vogue est surtout due à l'intégration du pas de bourrée dans les contredanses du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, le pas de bourrée se codifie et devient l'un des principaux pas du ballet classique. Le nom de bourrée provient peut-être des fagots de petit bois qui alimentaient le feu autour duquel la danse était pratiquée. Lire l'article |

Spinosaurus est un genre fossile de dinosaures théropodes appartenant à la famille éteinte des Spinosauridae et ayant vécu à l'Albien (partie supérieure du Crétacé inférieur, il y a environ 100 Ma) et au Cénomanien (base du Crétacé supérieur, il y a environ 97 Ma), dans ce qui est actuellement l'Afrique du Nord. Les connaissances sur ce dinosaure reposèrent pendant plus d'un siècle sur des ossements crâniens et post-crâniens décrits au début du XXe siècle par le paléontologue allemand Ernst Stromer et associés à l'espèce Spinosaurus aegyptiacus. Ces ossements furent détruits durant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, lors d'un bombardement aérien de la ville de Munich. De nouveaux restes associés découverts en 2014 et appartenant probablement à un seul et même individu de Spinosaurus aegyptiacus ont toutefois apporté des informations nouvelles sur l'anatomie et le mode de vie de ce dinosaure qui pourrait avoir été quadrupède et semi-aquatique. Une seconde espèce de Spinosaurus, S. maroccanus a été nommée sur base de vertèbres cervicales et dorsales et d'éléments crâniens provenant du Maroc mais la majorité des paléontologues la considèrent comme non valide. Spinosaurus est un animal au museau long et étroit portant une rangée sigmoïde de dents coniques. Les scientifiques s'accordent à dire que les Spinosauridae comme Spinosaurus, qui possèdent un crâne crocodiliforme, furent des animaux au moins partiellement piscivores, capable de se nourrir également d'autres proies comme de jeunes dinosaures et des ptérosaures. Spinosaurus se distingue des autres spinosauridés par la présence d'une crête nasale élevée au-dessus des yeux, des narines externes proches de l'orbite ainsi qu'une hypertrophie des épines neurales des vertèbres dorsales. Selon Stromer, ces processus épineux, qui pouvaient atteindre plus de 160 centimètres de hauteur, sous-tendaient une voile de peau. Cependant, certains scientifiques estiment que les épines neurales auraient été plutôt le support d'une bosse de muscle, à la manière des bisons actuels. Un museau de Spinosaurus décrit dans les années 2000 démontre la grande taille que pouvait atteindre ce dinosaure, avec une reconstitution du crâne basé sur celui d'Irritator et un corps reconstruit à partir de Baryonyx. Si les plus grandes estimations se révélaient exactes, il s'agirait là du plus grand théropode connu, mais également du plus grand carnivore terrestre que la Terre ait porté.

| |

Les 101 Dalmatiens (One Hundred and One Dalmatians) est le 21e long-métrage d'animation et le 17e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1961, il est adapté du roman de Dodie Smith The One Hundred and One Dalmatians (1956). Ce film est le premier à avoir utilisé la technique de la xérographie dans le domaine de l'animation, procédé allongeant la liste des nombreuses innovations techniques des studios Disney et sans lequel le film n'aurait jamais vu le jour (étant donné le nombre de chiens à animer). Le film innove aussi en se déroulant à l'époque contemporaine (on y regarde la télévision) et en s'éloignant de la recherche du réalisme parfait pour les personnages humains. Le film est enfin marqué par son « méchant », caricatural et haut en couleur, Cruella d'Enfer, qui éclipse pour la première fois les autres personnages. Un remake en prises de vue réelles a été réalisé en 1996, Les 101 Dalmatiens avec Glenn Close en Cruella, suivi des 102 Dalmatiens en 2000. Côté animation, une série TV, Les 101 Dalmatiens, la série (1997-1998), a été créée, ainsi qu'un second long-métrage, intitulé Les 101 Dalmatiens 2 : Sur la trace des héros, sorti en 2003. |

Le Code du statut personnel (arabe : مجلة الأحوال الشخصية) ou CSP consiste en une série de lois progressistes tunisiennes, promulguées le 13 août 1956 par décret beylical puis entrées en vigueur le 1er janvier 1957, visant à l'instauration de l'égalité entre l'homme et la femme dans nombre de domaines. Le CSP est l'un des actes les plus connus du Premier ministre et futur président Habib Bourguiba près de cinq mois après l'indépendance de son pays. Il donne à la femme une place inédite dans la société tunisienne et dans le monde arabe en général, abolissant notamment la polygamie, créant une procédure judiciaire pour le divorce et n'autorisant le mariage que sous consentement mutuel des deux époux. Le successeur de Bourguiba, Zine el-Abidine Ben Ali, ne remet pas en cause le CSP et lui apporte même des modifications qui le renforcent, en particulier avec l'amendement du 12 juillet 1993. Mais cette politique féministe, s'inscrivant incontestablement dans une politique de modernisation du pays, reste confrontée aux mentalités conservatrices d'une partie de la société tunisienne influencée par la montée de l'islamisme politique durant les années 1980. Autres articles sélectionnés au sein du portail Droit

| |

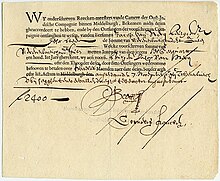

La tulipomanie (Tulpenmanie en néerlandais, Tulip mania en anglais, souvent appelée « crise de la tulipe » en histoire économique), qui survint dans le nord des Provinces-Unies au milieu du XVIIe siècle, est le nom donné à un effondrement subit des cours de l'oignon de tulipe qui avaient atteint un niveau astronomique. Au plus fort de la tulipomanie, en , des promesses de vente pour un bulbe se négociaient pour un montant égal à vingt fois le salaire annuel d'un artisan spécialisé. Certains historiens ont qualifié cette crise de « première bulle spéculative » de l'histoire. L'épisode refit surface en 1841 avec la parution d'un ouvrage intitulé Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds du journaliste britannique Charles Mackay. Mackay affirmait qu'à une certaine époque, un bulbe de Semper Augustus pouvait s'échanger contre cinq hectares de terre. Il prétendait également que de nombreux investisseurs avaient été ruinés par la chute des cours, chute qui aurait ébranlé toute l'économie néerlandaise. Bien que l'ouvrage de Mackay soit devenu un classique fréquemment réédité, sa version des faits est aujourd'hui contestée. Les historiens modernes considèrent que la crise de la tulipe n'avait pas été aussi spectaculaire que le voudrait Mackay, certains allant même jusqu'à douter de la réalité d'une véritable « bulle spéculative »… |

Le kilt est un habit traditionnel des hommes d’Écosse, porté comme d'autres porteraient un pantalon. Il est généralement fait de pure laine aux motifs colorés d'un « tartan ». L'origine du mot est sujet à controverse: on suppose qu'il vient français « tiretaine », ce terme désignant toutefois une étoffe en lainage et non pas un motif; le terme gaélique pour tartan est breacan ("tacheté"). Le nom « kilt » est sans doute d'origine nordique. Les kilts se dénomment parfois philabegs filleadh beg. Il existe plus de 5000 tartans des différents clans en Écosse. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Écosse

| |

L'identité numérique (IDN) peut être définie comme un lien technologique entre une entité réelle (personne, organisme ou entreprise) et des entités virtuelles (sa ou ses représentation(s) numériques). Le développement et l’évolution des moyens de communication, au travers notamment de la multiplication des blogs et des réseaux sociaux, changent le rapport de l’individu à autrui. Ainsi, l’identité numérique permet l’identification de l’individu en ligne et la mise en relation de celui-ci avec cet ensemble de communautés virtuelles qu’est Internet. Dès lors, l’identité numérique peut être divisée en trois catégories (Georges, 2009) :

Le décalage ou du moins les divergences qui peuvent subsister entre l’identité déclarative et l’identité agissante soulèvent une question majeure. Qui est vraiment l’individu auquel nous avons affaire sur la toile ? Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’université de Kyōto (京都大学, Kyōto daigaku), dont le nom est couramment abrégé en Kyōdai (京大), est une université japonaise située à Kyōto. Elle a été fondée en 1897 en tant qu’université impériale du Japon et appartient depuis 2004 à l’association des universités nationales du Japon. Elle compte environ 22 000 étudiants, tous cycles confondus, dont 1 430 étudiants étrangers, 2 875 enseignants et 2 533 personnels administratifs. Ses trois campus sont situés à Kyōto et dans sa périphérie, plus particulièrement les quartiers de Yoshida et de Katsura, ainsi que dans la ville d’Uji. Elle est organisée en dix facultés pour le premier cycle et en dix-sept pour les suivants et compte par ailleurs plusieurs infrastructures comme un hôpital universitaire, un service de bibliothèques comprenant plus de six millions de livres, ainsi qu’un musée. Parmi les personnalités liées à l’université, cinq anciens étudiants ont obtenu un prix Nobel, deux ont obtenu une médaille Fields, deux ont été Premiers ministres du Japon, et un président de Taïwan. Autres articles sélectionnés au sein du portail Éducation

| |

Les fonctions pharaoniques sont les diverses activités religieuses et gouvernementales exercées par le roi d'Égypte durant l'Antiquité (entre les années 3150 et 30 av. J.-C.). Personnage central de l'État, Pharaon est l'intercesseur obligé entre les dieux et les humains. Aux premiers, il assure le bon accomplissement des rituels dans les temples ; aux seconds, il garantit la prospérité agricole, la défense du territoire et une justice impartiale. Dans les sanctuaires, l'image du souverain est omniprésente par l'entremise des scènes pariétales et des statues. Dans cette iconographie, Pharaon est invariablement figuré comme l'égal des dieux. Dans le discours religieux, il n'est cependant que leur humble serviteur, un desservant zélé qui accomplit de multiples offrandes. Cette piété exprime l'espoir d'un juste retour de service. Comblés de biens, les dieux se doivent d'actionner favorablement les forces de la nature pour un bénéfice commun à tous les Égyptiens. Seul humain admis à dialoguer avec les dieux sur un plan d'égalité, Pharaon est l'officiant suprême ; le premier des prêtres du pays. Plus largement, la gestuelle pharaonique recouvre tous les champs d'activité du collectif et ignore la séparation des pouvoirs. Aussi, tout membre de l'administration n'agit qu'au nom de la seule personne royale, par délégation de pouvoir. Dès les Textes des Pyramides, les actions politiques du souverain sont encadrées par une seule maxime : « Amener Maât et repousser Isefet », c'est-à-dire promouvoir l'harmonie et repousser le chaos. Père nourricier du peuple, Pharaon assure la prospérité en appelant les dieux à réguler les eaux du Nil, en ouvrant les greniers en cas de famine et en garantissant une bonne répartition des terres arables. Chef des armées, Pharaon est le valeureux protecteur des frontières. Tel Rê qui combat le serpent Apophis, le roi d'Égypte repousse les pillards du déserts, combat les armées d'invasion et mate les rebelles intérieurs. Pharaon est toujours le seul vainqueur ; debout en assommant une grappe de prisonniers ou en décochant des flèches depuis son char de combat. Unique législateur, les lois et décrets qu'il promulgue s'inspirent de la sagesse divine. Cette législation, conservée dans les archives et placée sous la responsabilité du vizir, s'applique à tous, pour le bien commun et la concorde sociale. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Un tube électronique (vacuum tube en américain ou valve en anglais), est un composant électronique actif réalisant une amplification de signal. Il utilise des électrodes, placées dans le vide ou dans un gaz, isolées entre elles par ce milieu, et comprenant au moins une source d'électrons. Les tubes ont longtemps été les seuls composants actifs et ils ont permis la fabrication en série des premiers appareils électroniques : récepteur radio, puis de télévision. Ils restent de nos jours utilisés comme amplificateurs audio, ou comme amplificateurs de puissance dans les fours à micro-ondes, le chauffage par radio-fréquence industriel, les émetteurs de radio et de télévision. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique

| |

Didier Cuche, né le au Pâquier dans le canton de Neuchâtel, est un skieur alpin suisse. Il s'est illustré dans les disciplines de descente, de super-G et de slalom géant. Cuche fait ses débuts en coupe du monde en 1993 et remporte sa première épreuve en 1998. Au cours de sa carrière, il remporte une médaille d'argent en super-G aux jeux olympiques de 1998, une médaille de bronze en géant aux championnats du monde 2007, une médaille d'or en super-G, une médaille d'argent en descente aux championnats du monde 2009 ainsi qu'une médaille d'argent en descente aux championnats du monde 2011. En coupe du monde, il a couru pendant 17 saisons et pris le départ de 369 courses, obtenant 21 victoires et 67 podiums. Il totalise quatre globes de cristal en descente, un en super-G et un en géant et son meilleur résultat au classement général est un deuxième rang obtenu en 2011. Il détient le record du nombre de victoires dans la célèbre descente de Kitzbühel grâce à ses cinq succès sur la Streif entre 1998 et 2012. Il est également le plus vieux champion du monde de l'histoire à 34 ans ; le plus vieux vainqueur en coupe du monde à 37 ans et a été élu sportif suisse de l'année en 2009 et en 2011 et Suisse de l'année 2011. |

Le réservoir de Caniapiscau est un lac de barrage qui forme la partie la plus orientale du complexe hydroélectrique La Grande dʼHydro-Québec. Dʼune superficie de 4 318 km2, le réservoir est de loin la plus grande étendue dʼeau douce sur le territoire du Québec (Canada). Aménagé entre 1976 et 1983 dans une région difficile dʼaccès du Moyen-Nord québécois, à plusieurs centaines de kilomètres de tout endroit habité, il est alimenté par un bassin versant de 37 660 km2 qui a été détourné du bassin versant de la rivière Caniapiscau, un affluent de la rivière Koksoak. La retenue dʼeau comprend deux barrages et quarante-et-une digues en enrochements qui ont été érigées en déplaçant 27 millions de m3 de remblais. Au niveau maximum normal de 535,5 m, le réservoir retient un volume total de 53,79 km3 dʼeau, dont une réserve utile de 39,07 km3. Un ouvrage régulateur situé au lac Brisay contrôle les volumes dʼeau transférés vers le détournement Caniapiscau-Laforge et les centrales hydroélectriques en aval. Les transferts vers la baie James, qui peuvent atteindre jusqu'à 1 130 m3/s, ont lieu depuis . Une centrale hydroélectrique, la centrale Brisay, a remplacé lʼouvrage régulateur et turbine aujourd'hui lʼeau transférée du réservoir. Mise en service en 1993, elle a une puissance installée de 469 MW. Au nord du réservoir, lʼévacuateur de crues Duplanter permet le déversement de lʼeau par la rivière Caniapiscau en cas de besoin. Au terme de la deuxième phase du projet de la Baie-James, les volumes dʼeau fournis par le réservoir de Caniapiscau représentaient 23 % des apports du bassin hydrographique de la Grande Rivière et 35 % de la production dʼénergie totale du complexe hydroélectrique. La construction du réservoir a eu des conséquences sur le plan environnemental. En plus dʼinonder un territoire dʼune superficie de plus de 3 400 km2 et de réduire le débit des rivières Caniapiscau et Koksoak en détournant les apports dʼune partie du bassin versant vers celui de la Grande Rivière, le réservoir a temporairement modifié les conditions physico-chimiques de lʼeau et augmenté le niveau de méthylmercure dans la chair des poissons, particulièrement chez les espèces piscivores.

| |

Le Vergilius Vaticanus est un manuscrit enluminé contenant des fragments de l'Énéide et des Géorgiques de Virgile, daté des environs du début du Ve siècle. Contenant 76 folios et 50 miniatures, il est conservé à la bibliothèque apostolique vaticane (Cod. Vat. Lat. 3225). L'ouvrage a probablement été exécuté pour un membre non identifié de l'aristocratie païenne à Rome, à la fin du IVe ou au début du Ve siècle, selon les estimations des historiens de l'art. Il fait partie des très rares manuscrits illustrés encore conservés de l'Antiquité tardive. Il mélange à la fois l'influence de la peinture sur papyrus et de l'art classique du Haut Empire. Un temps conservé à l'abbaye Saint-Martin de Tours au Moyen Âge, il passe entre les mains de plusieurs érudits et bibliophiles français puis italiens au XVe et au XVIe siècle avant d'être donné à la bibliothèque papale en 1600. Après 1600 ans d'histoire et de nombreux aléas, seuls un quart du texte et un cinquième des miniatures du manuscrit originel sont encore conservés. Les images, œuvres probables de trois artistes différents, illustrent partiellement les deux derniers livres des Géorgiques et neuf des douze chants de l'Énéide. Ces peintures romaines ont suscité l'attention de nombreux savants attachés à l'héritage antique et ont contribué à influencer les artistes de la Renaissance carolingienne mais aussi de la Renaissance italienne. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

La tragedia del silencio (littéralement en français « La Tragédie du silence ») est un long métrage muet colombien en noir et blanc réalisé par Arturo Acevedo Vallarino et présenté au public pour la première fois le au théâtre Faenza de Bogota, en Colombie. Considéré comme le premier film entièrement colombien, il relate l'histoire d'un homme qui serait atteint de la lèpre. Par ailleurs, c'est le seul film colombien durant la période du cinéma muet pour lequel une musique originale, interprétée durant la projection, ait été composée, cette dernière ayant été écrite par Alberto Urdaneta Forero. Lors de sa première exploitation en salle, ce long métrage est bien reçu par le public et par la critique. Il est ensuite exploité au Panama et au Venezuela où le succès est également au rendez-vous. Ce film est l'un des premiers exemples de l'importance que donne la Colombie à l'image véhiculée par son cinéma national. En effet, à cause du thème de la lèpre qui y est abordé, il est critiqué par certains commentateurs qui craignent une répercussion négative sur l'image du pays. Même si ce film n'existe dorénavant plus dans sa version intégrale, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano est cependant parvenue à en conserver dans ses archives un extrait d'une durée de 22 minutes et 45 secondes. | |