Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

L'Aviation royale du Canada ou ARC (en anglais : Royal Canadian Air Force), anciennement connue sous le nom de Commandement aérien des Forces canadiennes, est l'un des sept commandements des Forces canadiennes. Il est responsable des opérations aériennes qui se déroulent au Canada et à l'étranger. Les unités opérationnelles de l'ARC font partie de la 1re Division aérienne du Canada qui se divise en treize escadres réparties sur l'ensemble du territoire canadien. L'ARC est responsable de la région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). La Force aérienne du Canada a été créée en 1920. Elle devint officiellement l’Aviation royale du Canada en 1924. Avant 1920, des Canadiens servaient avec le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service britanniques. Le Corps d’aviation canadien fut la première tentative de créer une force aérienne au Canada en 1914, mais il cessa d’exister en 1915. L’Aviation royale du Canada fut unifiée avec la Marine royale canadienne et l’Armée canadienne sous une structure unifiée, les Forces canadiennes, en 1968. À ce moment, les éléments aériens furent placés sous différents commandements, avant d’être regroupés sous le Commandement aérien en 1975. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

La civilisation carthaginoise ou civilisation punique est une ancienne civilisation située dans le bassin méditerranéen et à l'origine de l'une des plus grandes puissances commerciales et militaires de l'Antiquité. Fondée par des Phéniciens sur les rives du golfe de Tunis, Carthage a pris peu à peu l'ascendant sur les cités phéniciennes de la Méditerranée occidentale, avant d'essaimer à son tour et de développer sa propre civilisation. Celle-ci est cependant moins connue que celle de sa rivale, en raison de la destruction de la cité par l'armée romaine à la fin de la troisième guerre punique, une fin relatée par des sources gréco-romaines qui furent largement et durablement relayées dans l'historiographie. Bien que décriée au travers de la célèbre punica fides, préjugé issu d'une longue tradition de méfiance envers les Phéniciens à partir d'Homère, cette civilisation suscita néanmoins des avis plus favorables :

— Appien, Libyca, 2 Cette civilisation résulte du mélange de la culture indigène, constituée par les Berbères en Afrique, et de la civilisation qu'apportèrent avec eux les colons phéniciens. Il n'est ainsi pas aisé de distinguer ce qui relève des Puniques de ce qui relève des Phéniciens dans le produit des fouilles archéologiques, dont le dynamisme depuis les années 1970 a ouvert de vastes champs d'études où apparaît l'unité de cette civilisation en dépit de particularismes locaux. Malgré ces progrès, de nombreuses inconnues sur la civilisation non-matérielle perdurent, liées à la nature des sources : toujours secondaires, par la perte de toute la littérature punique, lacunaires et souvent subjectives. Autres bons articles du portail Afrique

| ||

|

Thomas Johnson dit Tommy Johnson est un chanteur (chantant souvent avec une voix de fausset) et guitariste américain de blues, né près de Terry au Mississippi en 1896. Plongé très tôt dans le monde de la musique, Tommy Johnson devient assez jeune un artiste reconnu. Il sillonne l'État du Mississippi et fait quelques incursions dans les États voisins. Il mène une vie de bohème, constamment sur la route, de séducteur (il se marie quatre fois et a de nombreuses maîtresses) mais aussi d'alcoolique chronique (il va jusqu'à consommer de l'alcool utilisé normalement comme combustible) bien qu'il tente parfois de se ranger, mais toujours sans succès. Il enregistre une quinzaine de titres dans les années 1928-1929 pour deux labels, Victor et Paramount, avant de retourner sur la route. Ses premiers disques, avec des titres tels que Canned Heat Blues ou Big Road Blues, connaissent le succès mais les derniers enregistrements ne se vendent pas assez pour qu'il soit rappelé. De 1930 à sa mort, il continue donc sa carrière de musicien itinérant, jouant ses succès mais sachant aussi s'adapter aux demandes du public. Il meurt à Crystal Springs au Mississippi le . Bien qu'il ait très peu enregistré, Tommy Johnson a eu une énorme influence sur le blues. De nombreux musiciens, comme Howlin' Wolf, se sont inspirés de son jeu de guitare et de son chant ; dans les années 1960, le groupe Canned Heat lui rend hommage, d'abord en prenant le titre d'une de ses chansons pour nom de groupe mais aussi en s'inspirant de Big Road Blues pour écrire On the Road Again. En 2000, il devient un personnage de fiction lorsqu'il apparaît dans le film des frères Coen O'Brother. Ce Tommy Johnson, bien qu'il soit inspiré du personnage réel, reste cependant une invention des auteurs puisqu'il devient musicien dans le groupe formé par les trois personnages principaux du film.

|

Olaf Gothfrithson (Óláfr Guðrøðarson en vieux norrois, Amlaíb mac Gofraid en vieil irlandais, Ánláf en vieil anglais) est un roi viking actif dans les îles Britanniques dans la première moitié du Xe siècle. Il règne sur Dublin de 934 à 939, puis sur York de 939 jusqu'à sa mort, en 941. Fils du roi de Dublin Gothfrith, Olaf appartient aux Uí Ímair, la dynastie des descendants d'Ivar. Il succède à son père à sa mort. En 937, il étend son autorité sur les Vikings de Limerick en s'emparant de leur roi Amlaíb Cenncairech. La même année, il s'allie avec le roi écossais Constantin II contre le roi anglais Æthelstan en vue de reconquérir le royaume viking d'York, sur lequel son père a brièvement régné en 927. Leur campagne se termine par une défaite à la bataille de Brunanburh. En 939, Olaf profite de la mort d'Æthelstan pour retraverser la mer d'Irlande et s'établir comme roi à York, laissant le royaume de Dublin à son frère Blácaire. Lors d'une rencontre à Leicester, il conclut un accord avec Edmond, le successeur d'Æthelstan, concernant la division de l'Angleterre. Les Vikings ne tardent pas à rompre cet accord en occupant la région des Cinq Bourgs, un événement qui prend peut-être place après la mort d'Olaf en 941. Son cousin Olaf Kvaran lui succède à York. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings

| ||

Le stade de la Meinau, communément appelé la Meinau, est un stade de football situé à Strasbourg, en France. Il s’agit du principal équipement sportif de la ville. Le site du stade de la Meinau est utilisé pour y jouer au football depuis 1906, lorsque le club du FC Frankonia transforme progressivement la prairie du jardin Haemmerlé en terrain de football. À partir de 1914, le pré est utilisé par le FC Neudorf, qui se renomme Racing Club de Strasbourg en 1919. La première tribune, en bois, est construite en 1921, année où le jardin prend le nom de stade de la Meinau. L’enceinte est rénovée en 1951, avant d’être complètement reconstruite en 1984. De plus de 40 000 places, la capacité est ensuite réduite à 29 000 places, dont 24 000 assises, pour mettre le stade aux normes de sécurité et de confort. La Meinau est le douzième plus grand stade français en nombre de places proposées. Si le club résident est le RC Strasbourg, l’enceinte accueille ponctuellement d’autres évènements sportifs ou culturels. Le stade se situe le long du Krimmeri, un bras non canalisé du Rhin, dans le quartier de la Meinau. |

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

| ||

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

|

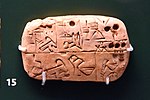

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne

| ||

Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |

Wilfrid ou Wilfrith, né vers 633 et mort en 709 ou 710, est un religieux anglo-saxon. Originaire de Northumbrie, Wilfrid bénéficie dans sa jeunesse du soutien de la reine Eanflæd et étudie à Lindisfarne et à Cantorbéry avant de se rendre sur le continent pour poursuivre sa formation à Lyon et à Rome. De retour en Angleterre, il joue un rôle important dans l'adoption de la méthode romaine du calcul de la date de Pâques lors du concile de Whitby en 664. Nommé évêque d'York la même année, il ne le devient effectivement qu'en 669 et fait preuve d'une grande activité dans son diocèse en fondant plusieurs églises et monastères. L'important pouvoir qu'il détient en tant que seul évêque du Nord de l'Angleterre suscite la méfiance du roi Ecgfrith et de l'archevêque Théodore de Tarse, qui le dépose en 678. Après avoir fait appel en vain au pape, Wilfrid s'exile dans le royaume de Sussex, où il entreprend la conversion des Saxons du Sud et fonde l'évêché de Selsey. Wilfrid retrouve brièvement son siège d'York dans la deuxième moitié des années 680, mais il en est à nouveau chassé en 691 par le successeur d'Ecgfrith, Aldfrith. Il se rend alors en Mercie et apporte son soutien à l'effort missionnaire en direction de la Frise. En 702, un concile réuni afin de régulariser la situation de Wilfrid décide la confiscation de tous ses biens. Il tente une nouvelle fois de plaider sa cause à Rome, mais ses opposants profitent de son absence pour l'excommunier. Le pape intercède en sa faveur, et après la mort d'Aldfrith, un accord est conclu entre les différentes parties, laissant à Wilfrid les monastères de Hexham et Ripon. Il meurt quelques années plus tard, en 709 ou 710. Peu après sa mort, Étienne de Ripon rédige une hagiographie de Wilfrid, la Vita sancti Wilfrithi, qui constitue la principale source des historiens modernes à son sujet. Bède le Vénérable parle également beaucoup de lui dans ses écrits, de manière moins dithyrambique. Le portrait de Wilfrid que ces sources permettent de dessiner est contrasté : un prélat ambitieux au train de vie dispendieux qui se montre néanmoins tout dévoué à son Église, comme en témoignent ses efforts missionnaires et ses fondations. Il fait rapidement l'objet d'un culte, avec une fête le 24 avril ou le 12 octobre. Voir les autres articles sélectionnés

| ||

|

Simon Wells, né en 1961 à Cambridge, est un réalisateur, scénariste et animateur britannique. Attiré par le dessin, il désire devenir illustrateur. Toutefois, lors de ses études, ses professeurs lui conseillent de continuer dans l'animation. D'abord embauché par l'animateur Richard Williams, il a l'occasion de travailler sur le film Qui veut la peau de Roger Rabbit ?. Remarqué, il intègre le studio Amblimation et réalise l'ensemble des films de cette branche d'Amblin Entertainment, dont une production tout seul. À la fermeture du studio, il est transféré à DreamWorks Animation, filiale de la nouvelle société DreamWorks SKG, et réalise, avec Brenda Chapman et Steve Hickner, Le Prince d'Égypte, qui est un succès. Il réalise également son unique film avec acteurs, La Machine à explorer le temps, adaptation du roman de son arrière-grand-père H. G. Wells. Ensuite, Wells travaille dans l'ombre de diverses productions de DreamWorks au scénario, à l'animation ou encore comme consultant. Il retourne derrière la caméra, cette fois-ci pour Disney, avec Milo sur Mars, film dont il a écrit le scénario avec son épouse, Wendy. Toutefois, le film reçoit un accueil assez négatif de la critique ainsi que du public, et entraîne la perte de près de 110 millions de dollars ainsi que la fermeture d'Imagemovers Digital, la société de Robert Zemeckis, qui renaît néanmoins quelques mois plus tard. Après cet échec, il revient à DreamWorks où il continue d'apporter son expérience à la production de longs métrages. |

L’univers de Naruto est un univers de fiction créé par Masashi Kishimoto dans lequel se déroule l’histoire du shōnen manga Naruto, et des anime associés. Dans l’univers de Naruto, issu de nombreuses influences, les protagonistes principaux sont des ninjas animés d’une force spirituelle appelée chakra, qui leur permet d’utiliser toute une palette de techniques de combat (jutsu) fictives, variant selon l’utilisateur. En complément à cette originalité, l’apparence de ces ninjas est loin des stéréotypes habituels du Japon féodal auxquels la série emprunte cependant de nombreuses notions, les mélangeant avec certaines venues du shintoïsme, du bouddhisme, ou même du taoïsme et de l’hindouisme. Les ninjas sont organisés en villages cachés, servant leur pays par des missions diverses et variées lorsqu’ils ne sont pas en guerre. Chaque village a sa propre organisation interne, et le chef, le plus puissant des ninjas du village, appelé kage, possède une certaine autonomie, même s’il est nommé par le daimyo, représentant le commandement civil du pays, et auquel il reste subordonné. La hiérarchie suit les règles du shōnen, où les jeunes sont formés par leurs aînés.

| ||

L’assassinat de William McKinley est l’attentat perpétré dans l’État de New York le contre le président des États-Unis, William McKinley, alors qu’il visitait l’exposition Pan-américaine au Temple of Music à Buffalo. Au moment de lui serrer la main, l’anarchiste Leon Czolgosz tira deux coups de pistolet sur le président, qui d’abord se remit de ses blessures, avant que son état se détériore rapidement six jours plus tard et qu’il ne meure le . Après l’assassinat, Theodore Roosevelt prit la succession et fit voter une loi interdisant l’entrée du territoire aux anarchistes. Le Congrès chargea officiellement le Secret Service de la protection rapprochée des présidents. |

L’équipe de France de rugby à XV en tournée en 1958 est la première équipe de rugby à XV représentant la France à se déplacer dans l’hémisphère Sud dans une nation du Commonwealth. Elle effectue une tournée en Afrique du Sud en 1958 et termine invaincue en test match avec une victoire et un match nul. Les Springboks — surnom de l’équipe d’Afrique du Sud — affrontent les Français dans une série historique pour les Bleus — surnom de l’équipe française — pourtant handicapés par plusieurs absences. Lors du premier test match, la sélection française obtient un match nul 3-3. La tournée est un succès complet car le , l’équipe de France remporte sa première victoire par 9-5 face aux Springboks lors du second test match à l’Ellis Park de Johannesburg, sous la conduite de Lucien Mias, le Docteur Pack. L’équipe de France démontre alors qu’elle peut rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Ces bons résultats préfigurent les succès à venir dans le Tournoi des cinq nations. | ||

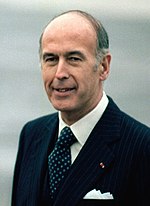

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |

Macintosh (prononcé /makintɔʃ/) ou Mac est une série de différentes familles d'ordinateurs personnels conçus, développés, et vendus par Apple. Le premier Macintosh est lancé le 24 janvier 1984 (il a été renommé Macintosh 128K dès le lancement du Macintosh 512K). Il constitue le premier succès commercial pour un ordinateur utilisant une souris et une interface graphique (au lieu d'une interface en ligne de commande). Le Macintosh remplace l'Apple II comme principal produit d'Apple. Cependant les parts de marché d'Apple baissent, avant un renouveau des Macintosh en 1998, avec la sortie de l'ordinateur grand public tout-en-un iMac, qui permet à Apple d'échapper à une probable faillite et marque un succès pour la firme. Le principe de production des Mac repose sur un modèle d'intégration verticale : Apple se charge de la conception de ses machines et de certains de leurs composants et des logiciels de base en pré-installant son propre système d'exploitation sur tous les Mac. Ceci contraste avec la plupart des ordinateurs vendus avec des systèmes d'exploitation différents, pour lesquels plusieurs constructeurs se chargent de créer du matériel conçu pour utiliser le système d'exploitation d'une autre entreprise. Entre 1984 et 1994, les Macintosh fonctionnaient avec des processeurs de la famille 68000 de Motorola, avant d'utiliser entre 1994 et 2006 des processeurs PowerPC de l'Alliance AIM. Depuis 2006, les Mac vendus utilisent des processeurs x86 d'Intel. Pour faire fonctionner son ordinateur Mac, Apple a développé une famille de systèmes d'exploitation spécifiques. Basés sur une interface utilisateur graphique, ils sont connus sous le nom de Système (versions de 1 à 7), avant de devenir Mac OS (7.6, 8, 9 et 10). À l'aube des années 2000, cette lignée est remplacée par Mac OS X, développé à partir de NeXTSTEP, rebaptisé OS X en 2012 puis macOS en 2016. Sur les Macintosh à microprocesseur Intel, il est possible d'installer des systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows, Linux, FreeBSD ou bien d'autres. Avec les processeurs PowerPC ou même 68k, il était cependant déjà possible d'installer des systèmes d'exploitation UNIX tournant sous ces plates-formes matérielles. Autres bons articles du portail des années 1980

| ||

|

La techno est un genre de musique électronique apparue au début des années 1980 dans la ville de Détroit. Ses premières influences ont été la musique house de Chicago, l'electro, la new wave, le funk et les thèmes musicaux futuristes qui prévalaient dans la culture populaire, relatifs à la culture moderne de l'Amérique industrielle de la fin de la guerre froide. Dans les années 1990, suite au succès initial de la techno de Détroit se développant en véritable culture musicale (au moins au plan régional), a émergé de manière globale tout un sous-ensemble de genres plus ou moins directement reliés au genre initial. Le terme « techno » est dérivé de « technologie ». Les journalistes musicaux et les amateurs du genre sont en général prudents quant à l'utilisation du terme, soucieux de l'assimilation qui peut être faite avec les autres sous-genres même s'ils sont en réalité très distincts (par exemple : house, trance ou hardcore). À la même période, le terme « techno » s'est aussi répandu pour désigner toute forme de musique électronique, et même toute forme de technologie (en France du moins). Lire l'article |

Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. | ||

La primatiale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne (dite aussi, plus simplement, cathédrale Saint-Jean) est le siège épiscopal de l'archidiocèse de Lyon. Elle a rang de cathédrale et de primatiale : l'archevêque de Lyon a le titre de Primat des Gaules ; le titulaire depuis 2002 est Mgr Philippe Barbarin. Elle est située dans le cinquième arrondissement de Lyon, au cœur du quartier médiéval et Renaissance du Vieux Lyon, dont elle est un des éléments marquants. Au Moyen Âge, elle faisait partie d'un complexe d'églises et d'autres bâtiments ecclésiaux, le groupe cathédral, qui comprenait entre autres les églises Saint-Étienne et Sainte-Croix, détruites à la Révolution, ainsi que l'actuelle manécanterie. Originellement, l'église a été consacrée sous le patronage de saint Étienne, tandis que son baptistère était consacré sous celui de saint Jean-Baptiste, mais, comme cela est fréquent, le vocable du baptistère s'est ensuite appliqué dans la désignation courante. La première cathédrale dont l'existence est attestée, et que les sources de l'époque se contentent d'appeler maxima ecclesia, c'est-à-dire la « grande église », a été bâtie par Patient. La seconde, plus grande et datée du IXe siècle, est l'œuvre de Leidrade. L'édifice actuel est un projet de longue haleine, porté dans sa conception par trois archevêques successifs au moment où l'architecture occidentale bascule du roman au gothique : Guichard de Pontigny envisage et entame la construction d'une église romane, Jean Belles-mains entame la transformation de l'édifice en un ouvrage gothique dont les ressorts techniques ne sont pas encore pleinement maîtrisés, enfin Renaud de Forez transforme le projet, grâce à l'évolution des savoir-faire, pour donner à la cathédrale son aspect actuel. La construction s'étale sur trois siècles, de 1175 à 1480. Le site contraint, entre colline et rivière, ainsi que les luttes politiques entre les différentes puissances régentant Lyon au Moyen Âge central, ont empêché la cathédrale de disposer d'un terrain aussi vaste et aussi favorable que ses concepteurs l'auraient souhaité. Par ailleurs, l'absence du savoir-faire particulier des bâtisseurs de cathédrale du Bassin parisien est une des causes de la relative modestie des dimensions et de l'ornementation de Saint-Jean. Fortement endommagée par les guerres de religion en 1562, puis par la Révolution française et le siège de Lyon en 1793, la primatiale est restaurée au XIXe siècle. Les premiers travaux sont assez modestes et fortement empreints de classicisme ; mais cette politique change vigoureusement avec l'arrivée d'un nouvel architecte, Tony Desjardins, qui donne un élan inédit à la restauration. De son point de vue, non seulement les travaux doivent rendre à l'église son aspect médiéval, mais cet aspect est à sublimer pour faire de Saint-Jean une « cathédrale idéale » reflétant l'esprit gothique du XIIIe siècle... Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

L'Urartu ou Ourartou (en arménien Ուրարտու) est un royaume constitué vers le IXe siècle av. J.-C. sur le haut-plateau arménien, autour du lac de Van (actuelle Turquie orientale). À son apogée au milieu du VIIIe siècle, son territoire s'étend également sur les pays voisins : Arménie autour du lac Sevan, nord-ouest de l'Iran autour du lac d'Ourmia, nord de la Syrie et de l'Irak, voire le sud de la Géorgie. Le terme « Urartu » servait à désigner cet État dans les sources de l'Assyrie, son grand adversaire. Dans leurs inscriptions dans leur propre langue, ses rois parlaient de Biaineli. Ce royaume et sa culture disparaissent dans le courant de la première moitié du VIe siècle av. J.-C. dans des conditions inconnues, laissant la place aux Arméniens. L'Urartu a d'abord été connu par les sources écrites provenant de l'Assyrie, royaume qui est son principal adversaire au sud de son territoire (du Xe au VIIIe siècle av. J.-C.). Cela a permis de situer les rois urartéens dans la chronologie de l'histoire du Proche-Orient ancien. L'exploration des territoires qu'ils ont dominés a permis la redécouverte de plusieurs de leurs inscriptions. Les fouilles régulières ou clandestines sur de nombreux sites urartéens ont permis de mieux connaître l'organisation de ce royaume et sa culture, même si les connaissances restent encore essentiellement limitées aux manifestations de son administration et de ses élites. Cela a révélé un État qui a certes été marqué par l'influence assyrienne, mais a aussi développé de forts caractères propres, qui se voient notamment dans la réalisation de vastes forteresses servant de centres administratifs, ou encore la mise au point d'une métallurgie du bronze d'une qualité remarquable. Autres articles sélectionnés au sein du portail Arménie

| ||

|

L’aïkibudō est un art martial traditionnel d’origine japonaise (budō) essentiellement basé sur des techniques de défense. Il est très proche de l’aïkidō. Il hérite des mêmes enseignements issus des pratiques martiales des samouraïs. Il ne peut être décrit seulement comme une évolution de l’aïkidō, bien plus connu, mais comme une autre forme de l’enseignement d’un même fondateur, Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba, également fondateur de l’Aïkidō, a fait évoluer sa vision de l’art martial tout au long de sa vie. L’Aïkidō moderne correspond à la forme la plus récente de son enseignement. Avant d’arriver à cette forme épurée, la forme de sa pratique et le nom de son école ont connu des changements. Ueshiba avait ainsi nommé son école Daitōryū aikijūjutsu, en référence à l’école traditionnelle d’où il tirait ses techniques, puis Aïkibudō (1930), qui deviendra ultérieurement Aïkidō (1942). |

Acrimed (acronyme d'« Action critique Médias ») est une association française de critique des médias, créée en 1996 par deux universitaires proches de Pierre Bourdieu, dans la foulée du mouvement social de novembre et décembre 1995 et dans le sillage d'un appel à la solidarité avec les grévistes, en réponse à la façon dont les grands médias auraient pris parti contre ce mouvement et neutralisé l'expression de ses acteurs.

| ||

|

Le programme Venera (russe : Венера, qui signifie « Vénus ») est une suite de missions spatiales automatiques développées par l'Union soviétique dans les années 1960 et 1970 pour étudier la planète Vénus. Au début de l'exploration spatiale, les caractéristiques de la planète, dont la surface est masquée par une épaisse couche de nuages, sont pratiquement inconnues. Le programme Venera est lancé dans le cadre de la Course à l'espace qui oppose l'Union soviétique aux États-Unis et constitue un enjeu autant politique que scientifique. Les sondes spatiales du programme Venera vont progressivement dévoiler la structure de l'atmosphère et certaines caractéristiques du sol vénusien. Le programme constitue le plus grand succès de l'astronautique soviétique dans le domaine de l'exploration du système solaire. Après une série d'échecs entre 1961 et 1965 qui sont autant dus au lanceur Molnya utilisé qu'à la qualité des sondes spatiales construites, le programme est confié au bureau Lavotchkine. Celui-ci obtient une longue série de succès. Les premières données in situ sur l'atmosphère vénusienne sont renvoyées par la mission Venera 4 en 1967. Venera 7 réussit à se poser sur le sol intact malgré la pression écrasante de 93 atmosphères. Venera 8 fournit les premières données depuis le sol. En 1975 le programme inaugure un nouveau type de sonde de 5 tonnes particulièrement bien équipé en instrumentation scientifique et lancé par la fusée Proton. La première mission ayant recours à ce modèle, Venera 9, est lancée en 1975. Les missions suivantes qui s'achèvent en 1981 avec Venera 14 ramènent une moisson de données sur l'atmosphère de Vénus ainsi que les premières photos de sa surface. Le programme se conclut par les orbiteurs Venera 15 et Venera 16 qui dressent une première carte de la surface de la planète à l'aide d'un radar capable de percer la couche nuageuse. Le programme Vega en 1985, constitue un prolongement du programme Venera. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

L’Émeu d’Australie (Dromaius novaehollandaiae) est la seule espèce de la famille des dromaiidés, encore vivante de nos jours. C’est aussi, par sa taille, le deuxième plus grand oiseau du monde actuel derrière l’autruche. Il peut atteindre deux mètres de haut. Cet oiseau brun, au plumage original est commun sur presque tout le territoire australien bien qu’il évite les régions trop densément peuplées, les zones trop humides ou trop sèches. Il peut voyager sur de grandes distances d’un bon pas et si besoin courir à 50 kilomètres/heure. Ce sont des oiseaux nomades capables de parcourir de nombreux kilomètres à la recherche d’une nourriture variée à base de plantes et d’insectes. La sous-espèce d’émeu qui habitait la Tasmanie (diemenensis) s’est rapidement éteinte après l’arrivée des premiers Européens en 1788. La répartition des différentes sous-espèces (novaehollandiae, woodwardi et rothschildi) a aussi été modifiée par les Européens. Alors qu’autrefois les émeus étaient très communs sur la côte est de l’Australie, ils y sont maintenant devenus rares ; en revanche, le développement de l’agriculture et la création de points d’eau pour le bétail à l’intérieur du continent ont fait augmenter leurs effectifs dans les régions arides. On les élève pour leur viande, leur huile et leurs plumes. Autres articles sélectionnés au sein du portail Australie

| ||

Pirelli est un fabricant italien de pneumatiques, exerçant quatre grandes activités : les pneumatiques (5e producteur mondial), les câbles et systèmes pour l'énergie électrique (1er producteur mondial), les câbles et systèmes pour les télécommunications (4e producteur mondial), l'immobilier (1er en Italie, activité réalisée par la filiale Pirelli & C. Real Estate, contrôlée à 61,1 %), et présent industriellement dans 25 pays. Le chiffre d'affaires du groupe est d'environ 6 milliards d'euros (2003) et l'effectif employé de 36 000 salariés. Le capital est très dispersé, avec une présence à hauteur de 15 % d'investisseurs institutionnels italiens. La société fut créée en 1872 à Milan par un jeune ingénieur de 24 ans : Giovanni Battista Pirelli.

|

Valérian, agent spatio-temporel est une série de bandes dessinées de science-fiction réalisée par le scénariste Pierre Christin, le dessinateur Jean-Claude Mézières et la coloriste Évelyne Tranlé. Elle est publiée pour la première fois en 1967 dans Pilote et éditée en album chez Dargaud à partir de 1970. Pour le quarantième anniversaire de sa création, en 2007, la série est rebaptisée Valérian et Laureline. Valérian et sa compagne Laureline sont des agents du Service Spatio-Temporel (SST) de Galaxity, une mégapole terrienne et la capitale au XXVIIIe siècle d’un empire galactique. La Terre est devenue, à la suite d’un âge noir, l’une des grandes puissances cosmiques. Les agents du SST se déplacent dans le temps et dans l’espace pour préserver les intérêts de Galaxity. Les règles du SST leur interdisent de modifier les évènements du passé. Valérian et Laureline explorent de nouvelles planètes (Les Oiseaux du Maître), participent à des expériences historiques (Sur les terres truquées), aident des peuples inconnus (Bienvenue sur Alflolol), règlent des conflits planétaires (Le Pays sans étoile), représentent Galaxity (L’Ambassadeur des Ombres), etc. Ils n’interviennent pas pour prévenir l’explosion nucléaire de 1986 qui transforme l’aspect et l’organisation de la Terre. Mais c’est l’avenir de Galaxity qu’ils réécrivent en aidant le superintendant du SST à empêcher ultérieurement ce cataclysme. Hélas, dans cette manipulation temporelle à hauts risques, ils annulent aussi le futur de leur planète. Dans la dernière quadrilogie de la série, Valérian et Laureline partent en quête de la Terre pour lui assurer un nouvel avenir… | ||

La structure des protéines est la composition en acides aminés et la conformation en trois dimensions des protéines. Elle décrit la position relative des différents atomes qui composent une protéine donnée. Les protéines sont des macromolécules de la cellule, dont elles constituent la « boîte à outil », lui permettant de digérer sa nourriture, produire son énergie, de fabriquer ses constituants, de se déplacer, etc. Elles se composent d’un enchaînement linéaire d’acides aminés liés par des liaisons peptidiques. Cet enchaînement possède une organisation tridimensionnelle (ou repliement) qui lui est propre…

|

L’écologie est la science étudiant les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu (environnement). Le terme « écologie » vient du grec οικος (maison, habitat) et λογος (science, connaissance) : c’est la science de la maison, de l’habitat. Il fut inventé en 1866 par Ernst Haeckel, biologiste allemand pro-darwiniste. Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, particulièrement utilisée en écologie humaine, consiste à définir l’écologie comme le rapport triangulaire entre les individus d’une espèce, l’activité organisée de cette espèce et l’environnement de cette activité. L’environnement est à la fois le produit et la condition de cette activité, et donc de la survie de l’espèce. Lire l’article | ||

|

Une mitochondrie (du grec mitos, fil et chondros, grain) est une structure à l'intérieur d'une cellule (plus précisément, c'est un organite), dont la taille est de l'ordre du micromètre. Leur rôle physiologique est primordial, puisque c'est dans les mitochondries que l'énergie fournie par les molécules organiques est récupérée puis stockée sous forme d'ATP, la source principale d'énergie pour la cellule eucaryote, par le processus de phosphorylation oxydative...

| ||

Le Baleinoptère de Rudolphi, Rorqual boréal, Rorqual de Rudolphi ou encore Rorqual sei (Balaenoptera borealis) est une baleine à fanons présente dans tous les océans du monde et dans toutes les mers attenantes, avec une prédilection pour la haute mer et les océans profonds. Il évite les eaux glaciales et tropicales ainsi que les mers semi-fermées. Le rorqual boréal effectue une migration annuelle des mers subpolaires froides en été, vers les mers subtropicales tempérées l'hiver, sans que l'on connaisse précisément ses routes de migration dans la plupart des régions du globe. C'est, derrière la baleine bleue et le rorqual commun, le troisième plus grand rorqual au monde. Ces baleines atteignent une longueur de vingt mètres et un poids de quarante-cinq tonnes. Elles ingèrent quotidiennement en moyenne 900 kg de nourriture, se composant essentiellement de copépodes, de krill et d'autres formes de zooplancton. Elles comptent parmi les cétacés les plus véloces, avec une vitesse pouvant dépasser 50 km/h sur de courtes distances. Dans de nombreuses langues, son nom est associé au lieu noir (sei dans les langues scandinaves), car ce poisson migre périodiquement vers les côtes de Norvège à la même saison que le Rorqual boréal. À la suite de la pêche industrielle qui, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, décima cette espèce avec plus de 238 000 individus capturés, le Rorqual boréal est aujourd'hui reconnu comme une espèce protégée par les accords internationaux, bien qu'une chasse confidentielle demeure autorisée dans le cadre de « programmes de recherche » controversés, menés par l'Islande et le Japon. Pour l'année 2006, la population mondiale de Rorquals boréaux était estimée à 54 000 individus, soit environ un cinquième de l'effectif d'avant la pêche à la baleine. |

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts.

| ||

L’équitation en Bretagne est pratiquée dès l'époque celte, perdurant par nécessité militaire et pour les déplacements. Si les courses de chevaux représentent une tradition très ancienne en Basse-Bretagne, le sport hippique, codifié en Angleterre, s'implante au XIXe siècle, au détriment de traditions plus populaires. La pratique de l'équitation se raréfie avec l'amélioration des transports aux XIXe siècle et XXe siècle, avant de connaître de profondes mutations causées par la croissance des marchés du sport et du loisir. Le tourisme équestre est désormais très présent en Bretagne, notamment le long du circuit régional de randonnée Equibreizh. Les sports équestres ont valu, depuis la fin du XXe siècle, des récompenses européennes et mondiales à des Bretons, en particulier en endurance grâce à des cavaliers de niveau international comme Stéphane Fleury et Élodie Le Labourier. Nonobstant, la plupart des compétitions équestres organisées en Bretagne concernent le saut d'obstacles, en particulier au stade équestre du Val Porée et à Lorient. |

Les Jeux olympiques d'hiver de 1960, officiellement connus comme les VIIIes Jeux olympiques d'hiver, ont lieu à Squaw Valley aux États-Unis, du 18 au . En 1955, le Comité international olympique fait le choix inattendu d'attribuer les Jeux d'hiver de 1960 à Squaw Valley. La station est alors très peu développée. Tous les équipements sportifs et les infrastructures sont construits ou améliorés entre 1956 et 1960 pour un coût de 80 millions de dollars. Les athlètes logent dans le premier véritable village olympique et les organisateurs conçoivent les sites pour que les spectateurs et les athlètes puissent les atteindre à pied. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont produites par Walt Disney et diffusées par la chaîne CBS. C'est la première fois que les droits de télévision pour diffuser les Jeux olympiques sont vendus au plus offrant. C'est aussi la première fois depuis 28 ans que les Jeux sont organisés en Amérique du Nord. 665 athlètes de 30 nations participent à 4 sports et 27 épreuves. Le patinage de vitesse féminin et le biathlon font leurs débuts olympiques. Les organisateurs décident de ne pas construire de piste de bobsleigh à cause des coûts élevés et du faible nombre de participants. C'est la seule fois de l'histoire que ce sport n'est pas au programme des Jeux d'hiver. L'Union soviétique est de loin la nation la plus médaillée : elle gagne 21 médailles, dont 7 en or. Les patineurs de vitesse soviétiques Evgueni Grichine et Lidia Skoblikova sont les seuls doubles champions olympiques. Le bûcheron suédois Sixten Jernberg ajoute une médaille d'or et une d'argent aux quatre récompenses obtenues aux Jeux d'hiver de 1956. Avec ses trois médailles gagnées quatre ans plus tard, il finit sa carrière avec 9 médailles olympiques. En 1964, c'est l'athlète le plus médaillé de l'histoire aux Jeux d'hiver. La situation politique affecte la préparation des Jeux. Les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique s'intensifient et le CIO est obligé de débattre sur la participation de la Chine, de Taïwan, de la Corée du Nord et de l'Allemagne de l'Est à cause de la Guerre froide. En 1957, le gouvernement américain menace de refuser les visas aux athlètes des pays communistes. Le CIO menace donc de retirer l'organisation des Jeux d'hiver de 1960 à Squaw Valley. Sous la pression internationale, les États-Unis autorisent la participation des sportifs des pays communistes.

| ||

Larry Clark Robinson (né le à Winchester en Ontario, Canada) est un joueur et entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Mesurant 1,93 mètre et ayant une masse de 100 kg, Larry Robinson est un grand et imposant défenseur, pourtant mobile et agile sur les patins. Il joue dix-sept saisons pour les Canadiens de Montréal et trois de plus avec les Kings de Los Angeles. Il remporte à deux reprises le trophée James-Norris, trophée remis chaque année au meilleur défenseur de la LNH, et une fois le trophée Conn-Smythe du meilleur joueur des séries éliminatoires. Il remporte avec les Canadiens six Coupes Stanley. Un des défenseurs les plus dominants de sa génération, il fait partie d'une des meilleures brigades défensives de l'histoire de la LNH : en compagnie de Serge Savard et Guy Lapointe, ils forment le Big Three. À la fin de sa carrière, il occupe le premier rang de l'histoire chez les joueurs de la LNH pour son différentiel de +730 ; il arrête sa carrière de joueur en 1992 après avoir joué 1 384 rencontres en saison régulière et 227 lors des séries. Lors de sa retraite, il devient entraîneur assistant des Kings puis entraîneur en chef de la même équipe pour la saison 1995-1996. Après quatre saisons passées en tant qu'entraîneur principal des Kings, il rejoint les Devils du New Jersey qu'il mène à la victoire de la Coupe Stanley lors de la saison 1999-2000. Le 19 novembre 2007, son chandail numéro 19 est retiré au Centre Bell. |

L’édition 2005 de Taboo Tuesday est une manifestation de catch professionnel télédiffusée et visible uniquement en paiement à la séance. L'événement, produit par la World Wrestling Entertainment (WWE), a eu lieu le dans la salle omnisports iPayOne Center (devenue aujourd'hui Valley View Casino Center) à San Diego, en Californie. Il s'agit de la deuxième édition de Taboo Tuesday, pay-per-view durant lequel les spectateurs ont la possibilité de choisir les stipulations des matchs. Le main event de la soirée est un Triple Threat match, match simple faisant intervenir trois catcheurs, pour le championnat de la WWE. John Cena, le champion en titre, remporte la rencontre face à Kurt Angle et Shawn Michaels. La rencontre pour le championnat intercontinental de la WWE oppose Triple H à Ric Flair dans un Steel Cage match, combat se déroulant à l'intérieur d'une grande cage en acier. Ric Flair conserve son titre en sortant le premier de la cage. Enfin, les deux seuls représentants de la division SmackDown, Rey Mysterio et Matt Hardy, défont Chris Masters et Snitsky dans un match par équipe sans enjeu... • Lire l'article

| ||

Théophane ou Jean-Théophane Vénard, né le à Saint-Loup-sur-Thouet et mort le à Hanoï, est un prêtre des Missions étrangères de Paris. Missionnaire au Tonkin, il y est condamné à mort et exécuté. Il est par la suite déclaré bienheureux, puis saint par l'Église catholique. Après ses études, il entre au séminaire et décide de devenir prêtre missionnaire au sein des Missions étrangères de Paris. Ordonné prêtre en 1852, il est envoyé en Chine comme missionnaire. Après un long voyage de plus de sept mois, il arrive à Hong Kong, porte d'entrée de la Chine. Après avoir attendu son affectation, il est finalement nommé au Tonkin, la partie nord de l'actuel Viêt Nam. Entré clandestinement au Tonkin en 1854, il apprend le vietnamien et se met au service de son évêque. La situation est alors difficile pour les chrétiens et les persécutions sont intenses contre eux. Il se réfugie dans des grottes ou des cachettes, protégé par des villageois chrétiens. Il y traduit des épîtres en vietnamien et est nommé supérieur du séminaire. En 1860, il est dénoncé par un villageois et capturé, puis exécuté l'année suivante par décapitation. Les nombreuses lettres qu'il a écrites tout au long de sa vie, et notamment pendant sa période missionnaire, sont recueillies et publiées par son frère Eusèbe après sa mort. Elles font grande impression en France. Thérèse de Lisieux le considère comme un saint qui lui ressemble, affirmant à la lecture de ses écrits : « ce sont mes pensées, mon âme ressemble à la sienne », et contribuant à en faire, pour les catholiques, l'un des martyrs les plus populaires du XIXe siècle. De nombreuses similitudes existent entre la spiritualité de Théophane Vénard et celle de Thérèse de Lisieux, tant dans la recherche de la petitesse spirituelle que sur la vision de la mission. Le procès en béatification de Théophane Vénard s'ouvre peu après sa mort. Il est béatifié en 1909, puis canonisé en 1988 par Jean-Paul II. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

La Rochelle est une ville du Sud-Ouest de la France, capitale historique de l'Aunis et préfecture du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. La Rochelle est la commune la plus peuplée du département, devant Saintes, Rochefort et Royan. Ses habitants sont appelés les Rochelais et les Rochelaises. Située en bordure de l’océan Atlantique, au large du pertuis d'Antioche, et protégée des tempêtes par la « barrière » des îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, la ville est avant tout un complexe portuaire de premier ordre, et ce depuis le XIIe siècle. Elle conserve plus que jamais son titre de « Porte océane » par la présence de ses trois ports (de pêche, de commerce et de plaisance). Cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et urbain, La Rochelle est aujourd’hui devenue la plus importante ville entre l'estuaire de la Loire et l’estuaire de la Gironde. Ses activités urbaines sont multiples et fort différenciées. Ville aux fonctions portuaires et industrielles encore importantes, elle possède un secteur administratif et tertiaire largement prédominant que viennent renforcer son université et un tourisme en plein développement. | ||

|

La ligne 10 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Son parcours traverse d'est en ouest les quartiers situés sur la rive gauche de la Seine dans la moitié sud de Paris, ainsi que le quartier d'Auteuil et la ville de Boulogne-Billancourt, reliant les stations Gare d'Austerlitz à Boulogne - Pont de Saint-Cloud. La ligne 10, dont le parcours est entièrement souterrain, est longue de 11,7 kilomètres et comporte vingt-trois stations. C'est la moins fréquentée du réseau, mises à part les deux courtes lignes de rabattement, les 3bis et 7 bis. On y a expérimenté un matériel roulant original de type articulé, le MA 51, qui a de nos jours été remplacé par des rames à roulement fer plus classiques de type MF 67. Son histoire est liée à celle des lignes 7, 8 et 13. Une partie de la section d'origine a été reprise par la ligne 13 ; elle a utilisé une partie de la ligne 7 pendant plus d'un an et enfin elle a repris le tronçon occidental de la ligne 8 quand celle-ci a changé de terminus pour Balard. Elle est l'une des lignes du métro de Paris dont le tracé a le plus évolué au cours de son histoire. Les parois des tunnels de cette ligne ont la particularité d'être peintes en blanc, ce qui lui confère une luminosité que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur le réseau. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Hôtel Chevalier (Hotel Chevalier) est un court-métrage écrit et réalisé par Wes Anderson et sorti en 2007. Natalie Portman et Jason Schwartzman y jouent le rôle de deux amants qui se retrouvent dans une chambre d’hôtel à Paris. Ce court-métrage de treize minutes sert de prologue au film de Wes Anderson sorti en 2007, À bord du Darjeeling Limited. Il est tourné dans un hôtel parisien par une équipe réduite et est financé par Wes Anderson qui pensait initialement en faire un court-métrage autonome. Il est montré pour la première fois au festival du film de Venise (la Mostra de Venise) dans le cadre de la première de À bord du Darjeeling Limited le 2 septembre 2007 et il est ensuite diffusé plus tard dans le mois dans les Apple Stores de quatre villes américaines. Le lendemain de sa sortie il est mis à disposition gratuitement sur l’iTunes Store, et ce pendant un mois ; il est téléchargé plus de 500 000 fois durant cette période. Hôtel Chevalier est un des courts-métrages les plus commentés en 2007, avec une part importante de cette attention orientée vers la scène de nu de Natalie Portman. Le film est quasiment universellement acclamé par la critique qui loue sa richesse, son caractère poignant et sa construction méticuleuse.

| ||

Jean-Pierre Mocky, de son vrai nom Jean-Paul Adam Mokiejewski, né le à Nice, est un acteur, scénariste et réalisateur français. Il débute en tant qu'acteur au cinéma et au théâtre. Il joue notamment dans Les Casse-pieds (1948) de Jean Dréville, Orphée (1950) de Jean Cocteau ou Le Gorille vous salue bien (1957) de Bernard Borderie. Mais c'est surtout en Italie qu'il devient célèbre, notamment grâce à son rôle dans Les Vaincus de Michelangelo Antonioni. Après avoir travaillé comme stagiaire auprès de Luchino Visconti pour Senso (1954) et de Federico Fellini pour La strada (1954), il écrit un premier film, La Tête contre les murs (1959) et projette de le réaliser lui-même, mais le producteur préfère confier cette tâche à Georges Franju. Il passe à la réalisation l'année suivante avec Les Dragueurs (1959). Depuis lors, il n'a jamais cessé de tourner. Dès les années 1960, il a su toucher un vaste public avec des comédies déjantées comme Un drôle de paroissien (1963) ou La Grande Lessive (!) (1968). Après mai 68, il se tourne vers le film noir avec Solo (1969) dans lequel il montre un groupe de jeunes terroristes d'extrême gauche puis L'Albatros (1971) qui montre la corruption des hommes politiques. Dans les années 1980, il renoue avec le succès avec un film dénonçant, un an avant le drame du Heysel, les dérives de certains supporters de football (À mort l'arbitre, 1984) puis une comédie dénonçant les hypocrisies autour du pèlerinage de Lourdes (Le Miraculé, 1987). Dans les années 1990 et 2000, ses films rencontrent moins de succès mais Jean-Pierre Mocky continue de tourner avec autant d'enthousiasme. Il a ainsi réalisé plus de 60 longs métrages. Son cinéma, souvent satirique et pamphlétaire, s'inspire généralement de faits de société. Il travaille avec peu de moyens et tourne très rapidement. Il a notamment tourné avec Bourvil (Un drôle de paroissien, La Cité de l'indicible peur, La Grande Lessive (!) et L'Étalon), Fernandel (La Bourse et la Vie), Michel Simon (L'Ibis rouge), Michel Serrault (douze films dont Le Miraculé), Francis Blanche (cinq films dont La Cité de l'indicible peur), Jacqueline Maillan (cinq films) et Jean Poiret (huit films). Il a reçu en 2010 le prix Henri-Langlois pour l'ensemble de sa carrière. |

Henri Storck est un cinéaste et documentariste belge né à Ostende le et décédé à Uccle (Bruxelles) le . Auteur de plus de soixante films, célèbre pour des courts-métrages comme Misère au Borinage, son nom reste associé durablement à l’école documentaire belge, un peu à la manière d’un John Grierson dans le cas du mouvement britannique. Henri Storck commence par tourner des essais documentaires d'avant-garde sur sa ville natale puis, il expérimente le found footage et réalise quelques films militants. À la Libération, il devient en Belgique un cinéaste au statut quasi officiel, le Père du documentaire belge. Il a inspiré de nombreux cinéastes belges et les frères Dardenne, recevant la palme d'or pour Rosetta, lui ont rendu hommage. | ||

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |

Le voyage de Charles de Gaulle en Amérique du Sud est une série de visites d'État effectuées par le président de la jeune Ve République française en Amérique du Sud entre le et le 1964. Durant ce périple de trois semaines et 32 000 km, le plus long effectué par Charles de Gaulle, il visite le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Brésil. Ce voyage est motivé par la volonté du président français de tourner la page de la décolonisation, après la fin de la guerre d'Algérie en 1962, et de poursuivre sa « politique de grandeur » en mettant l'accent sur la coopération, notamment en resserrant les liens entre la France et l'Amérique latine. L'opération fait l'objet d'une préparation minutieuse par le Quai d'Orsay et les ambassades françaises des pays concernés. Le voyage est précédé d'une visite au Mexique, du 16 au 19 mars 1964, au cours de laquelle de Gaulle lance son célèbre « Marchemos la mano en la mano ». De Gaulle, accompagné d'une délégation française, effectue le périple en Caravelle. Par deux reprises, il voyage aussi à bord du croiseur Colbert. La visite du chef d'État français suscite un véritable engouement dans les pays traversés. L'« homme du 18 Juin » est précédé de son aura de chef de la France libre et sait se gagner les faveurs des foules, notamment par ses allocutions en espagnol. Cependant, certaines des thématiques qu'il développe dans ses discours ne sont pas bien reçues par certains pouvoirs en place, notamment sa critique de l'hyperpuissance américaine. Le bilan du voyage est finalement mitigé. Sur le plan de la communication, c'est un franc succès mais qui n'est pas suivi par beaucoup de traductions concrètes. En effet, la France reste un acteur mineur sur le plan économique en Amérique du Sud et la position des États-Unis dans la région n'est pas bousculée. | ||

La participation du Maroc aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver au Canada, du 12 au 28 février 2010, constitue la cinquième participation du pays à des Jeux olympiques d'hiver. La délégation marocaine est représentée par un seul athlète, Samir Azzimani, en ski alpin, qui est également porte-drapeau du pays lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. Le Maroc ne remporte aucune médaille durant ces Jeux olympiques, son seul sportif inscrit terminant 44e en slalom et 74e en slalom géant. |

Le Crédit Agricole Centre France est l'une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit agricole. Elle est implantée sur 2 régions (Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) et 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy-de-Dôme. Près d'un habitant sur 2 de ce territoire est client du Crédit agricole Centre France, soit 900 000 clients. Le Crédit agricole Centre France compte 136 Caisses locales. Ces coopératives de base forment le socle du fonctionnement du groupe Crédit agricole. Les sociétaires des Caisses locales élisent ainsi 1 702 administrateurs. En 2010, le Crédit agricole Centre France rassemble 175 000 sociétaires. En savoir plus sur Crédit Agricole Centre France...

| ||

Saint-Quentin-sur-Indrois (prononcé [sɛ̃ kɑ̃.tɛ̃ sy.ʁ‿ɛ̃d.ʁwa]) est une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire et l'ancienne province de Touraine. Dès le Néolithique, l'Homme s'installe à Saint-Quentin, sur le plateau fertile de la Champeigne tourangelle. Cette occupation est pérenne au fil des millénaires, attestée par les vestiges de mégalithes, de tumulus, de voies antiques et de sarcophages mérovingiens. L'histoire médiévale de la paroisse, dont le nom apparaît dans les textes vers la fin du XIIe siècle, est marquée par les figures de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé qui y naquit et d'Adam Fumée, médecin et proche conseiller de plusieurs rois de France qui se rendit acquéreur du château des Roches. Saint-Quentin fut également le lieu d'une des scènes d'une tentative d'enlèvement politique du sénateur Clément de Ris à l'instigation de Fouché. Partagée entre le plateau de la Champeigne au nord, la forêt domaniale de Loches au sud et parcourue dans sa partie médiane par la vallée de l'Indrois, Saint-Quentin offre une grande variété de paysages et d'habitats naturels qui hébergent une flore et une faune très diversifiée. Son territoire communal est d'ailleurs intégré à un site du réseau Natura 2000 et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). La courbe démographique de Saint-Quentin-sur-Indrois présente une physionomie très comparable à celle d'autres communes rurales du même département. Après un exode rural important entre les années 1880 et la fin des années 1960, la commune regagne peu à peu une part de sa population depuis le dernier quart du XXe siècle et compte, en 2014, 512 habitants. Ce redressement ne se traduit pourtant pas par une redynamisation de l'économie locale : les habitants de Saint-Quentin-sur-Indrois travaillent en très grande majorité en dehors de la commune, sur les pôles d'emploi attractifs constitués par Amboise et Loches, que dessert la même route passant par Saint-Quentin-sur-Indrois. |

La réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon est une réserve écologique du Québec (Canada) située à Shannon. Cette réserve de 169 hectares a pour mission de protéger une tourbière ombrotrophe qui s'est développée en milieu deltaïque. Il s'agit d'une tourbière bombée qui s'est formée sur les dépôts d'un ancien delta de la rivière Jacques-Cartier sur la mer de Champlain. On y retrouve deux espèces d'orchidées susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, soit la platanthère à gorge frangée et la listère du Sud. Elle a été protégée en 2011 et elle est administrée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. | ||

|

Abidjan est la capitale économique de la Côte d’Ivoire, dont la capitale administrative et politique est Yamoussoukro, et la ville la plus peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone. Elle compte, selon les autorités du pays, en 2006, 5 068 858 habitants pour l’agglomération, et 3 796 677 habitants pour la ville, soit 20 % de la population totale du pays. Seule Lagos, l’ancienne capitale anglophone du Nigeria la dépasse en nombre d’habitants dans cette région. Considérée comme le carrefour culturel Ouest africain voire africain, Abidjan connaît une perpétuelle croissance caractérisée par une forte industrialisation et une urbanisation galopante. | ||

Grani (ou Greyfell) est, selon les textes qui composent l'Edda poétique et la Völsunga saga, dans la mythologie nordique, un cheval gris fils de la propre monture à huit jambes d'Odin, Sleipnir. Il est capturé puis chevauché par le héros Sigurd grâce aux conseils d'un vieil homme qui est en fait le dieu Odin déguisé. Ce cheval est ensuite mentionné durant plusieurs épisodes où il accompagne Sigurd dans ses aventures. Grani possède des pouvoirs merveilleux, une grande force ainsi qu'une remarquable intelligence, il le prouve notamment en franchissant le cercle de flammes qui entoure la valkyrie Brunehilde et en refusant de se laisser chevaucher par un autre que son maître (dans la Völsunga saga), puis en pleurant la mort de Sigurd auprès de Guðrún, la femme de celui-ci (dans le Guðrúnarkviða II). Plusieurs théories ont été proposées, notamment par Carl Gustav Jung, pour décrypter sa symbolique, et voient dans Grani un animal psychopompe lié au feu. L'histoire de Grani, étroitement liée à celle de Sigurd (ou Siegfried selon les versions) a été reconstituée de diverses façons et avec plus ou moins de succès à partir de sources fragmentaires anciennes, notamment au XIXe siècle dans de nombreuses adaptations de la légende des Nibelungen, et plus récemment dans La Légende de Sigurd et Gudrún retranscrite par Tolkien, ou encore dans la trilogie de La Malédiction de l'Anneau par Édouard Brasey. Dans l'opéra de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, Grane est le nom du cheval de Brunehilde. |

Jungle Jack (Jungledyret ou Jungledyret Hugo) est un film d'animation danois réalisé par Stefan Fjeldmark et Flemming Quist Møller, sorti en décembre 1993 au Danemark. Ce film est surtout connu pour être le premier de la société de production A. Film A/S, fondé en partie par le réalisateur Stefan Fjeldmark et le producteur Anders Mastrup en 1988. Tiré du livre pour enfants de Flemming Quist Møller, sorti en 1988, Jungle Jack a obtenu un grand succès dans son pays d'origine. Il est aussi le précurseur de l'arrivée du cinéma d'animation danois sur la scène internationale qui verra aussi des films comme Gloups ! je suis un poisson ou Astérix et les Vikings, eux aussi produits par A. Film A/S. D'autre part, le film est le premier volet d'une trilogie sur le personnage de Jungle Jack : le second volet sort trois ans plus tard, en 1996, et il faut attendre 2007 avant que le troisième volet ne sorte, ce dernier étant réalisé en image de synthèse contrairement aux deux premiers de la franchise. Le personnage a également connu une adaptation en série télévisée en 2003, qui a servi de transition entre les second et troisième volets. Le film est aussi l'occasion à certains membres de l'équipe du film de se faire connaître. Stefan Fjeldmark réalise son premier long métrage avec Jungle Jack ; de même, la jeune chanteuse Kaya Brüel se faire connaître du grand public à travers son rôle de Rita. Jungle Jack est considéré comme un film culte du paysage cinématographique danois. | ||

La contredanse désigne une danse supposée d'origine anglaise (country dance : danse de campagne), bien que certains historiens la disent d'origine française (contre-danse : danse vis-à-vis). La contredanse anglaise est apparue au milieu du XVIe siècle, et le maître à danser John Playford (1623-1686) lui donna ses lettres de noblesse en publiant, en 1651, The English Dancing Master. La contredanse se diffuse en France à partir de 1684, grâce au maître à danser anglais Isaac et au danseur André Lorin, qui invente un système de notation dont Pierre Beauchamp et Feuillet vont s'inspirer pour fonder une écriture qui aura cours jusqu'au milieu du XIXe siècle. La contredanse anglaise s'est perpétuée jusqu'à nous, notamment sous la forme du reel écossais, tandis que la contredanse française a donné naissance, au début du XIXe siècle, à une forme simplifiée et standardisée, le quadrille. Lire l'article |

Allosaurus, également francisé allosaure, est un genre fossile de grands dinosaures théropodes ayant vécu durant les étages Kimméridgien et Tithonien du Jurassique supérieur, il y a entre 155 et 145 millions d’années, dans ce qui sont actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe. Le nom générique du taxon signifie littéralement « lézard différent », faisant allusion à ses vertèbres concaves uniques observées au moment de sa découverte. Les premiers restes fossiles pouvant être définitivement attribués à ce genre sont décrits en 1877 par le paléontologue américain Othniel Charles Marsh. Le genre a une taxonomie très complexe et comprend au moins trois espèces valides, dont la plus connue est A. fragilis. La majeure partie des restes d’Allosaurus proviennent de la formation de Morrison en Amérique du Nord, avec du matériel également connu de la formation de Lourinhã au Portugal. Pendant plus de la moitié du , l'animal était connu sous le nom d’Antrodemus, mais une étude des restes abondants de la carrière de dinosaures de Cleveland-Lloyd remet le nom d’Allosaurus au premier plan. Figurant parmi les premiers dinosaures théropodes bien connus, ce dernier attire l'attention en dehors des cercles paléontologiques. Allosaurus figure parmi les plus grands prédateurs bipèdes de son temps. Son crâne est léger, robuste et équipé de dizaines de dents acérées et dentelées. L'animal mesure en moyenne 8,5 m de long chez A. fragilis, les plus gros spécimens étant estimés à 9,7 m de long. Par rapport à ses pattes larges et puissantes, ses mains à trois doigts sont petites et son corps est équilibré par une longue queue musclée. C'est le genre type de la famille des Allosauridae, des dinosaures théropodes appartenant au groupe des carnosauriens. Étant le grand prédateur le plus abondant de la formation de Morrison, Allosaurus se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire et se nourrissait probablement de grands dinosaures herbivores contemporains, avec la possibilité de chasser d'autres prédateurs. Les proies potentielles incluent les ornithopodes, les stégosauridés et les sauropodes. Certains paléontologues interprètent Allosaurus comme ayant eu un comportement social coopératif et chassant en meute, tandis que d'autres pensent que les individus peuvent avoir été agressifs les uns envers les autres et que les congrégations de ce genre sont le résultat d'individus solitaires se nourrissant des mêmes carcasses.

| ||

Les Aventures de Winnie l'ourson ou Les Merveilleuses Aventures de Winnie l'ourson au Québec (The Many Adventures of Winnie the Pooh) est le 28e long métrage d'animation et le 22e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1977 et basé sur les personnages d'Alan Alexander Milne créés en 1926, ce film est en fait la réunion de trois moyens métrages préexistants : Winnie l'ourson et l'Arbre à miel (1966), Winnie l'ourson dans le vent (1968) et Winnie l'ourson et le Tigre fou (1974), agrémentés de transitions inédites. Les critiques sont peu nombreuses en raison de l'exploitation d'abord en moyen métrage puis en une compilation. Certains spécialistes de Disney font même l'impasse sur ce long métrage dans leur anthologie. Le principal intérêt du film est de regrouper les premiers moyens métrages consacrés à Winnie l'ourson avant que le studio ne se lance à partir des années 1980 dans une exploitation plus large de la franchise Winnie l'ourson, avec des séries d'animations et plusieurs longs métrages. À partir de 2002, les éditions DVD du film Les Aventures de Winnie l'ourson comportent, en bonus, un moyen métrage supplémentaire, Sacrée journée pour Bourriquet, produit en 1983. |

« J’accuse…! » est le titre d’un article rédigé par Émile Zola lors de l’affaire Dreyfus. Il est publié dans le journal L’Aurore du sous la forme d’une lettre ouverte au Président de la République française, Félix Faure. Alfred Dreyfus est un officier français d’état-major général, d’origine juive, accusé à tort d’avoir livré des documents secrets à l’attaché militaire allemand en poste à Paris, à l’automne 1894. Après une enquête à charge, et sous la pression d’une importante campagne de presse à caractère antisémite, le capitaine Dreyfus est condamné à l’emprisonnement à perpétuité dans une enceinte fortifiée. Dégradé publiquement, il est expédié sur l’île du Diable, en Guyane française. Sa famille organise sa défense. Peu à peu, les informations s’accumulent à propos d’irrégularités graves dans l’instruction et le procès de 1894. Le véritable traître est finalement officiellement identifié en novembre 1897 : c’est le commandant Walsin Esterházy. Devant le risque d’une contestation populaire et d’un retour de l’affaire sur le devant de la scène, les militaires qui ont fait condamner Dreyfus s’organisent afin que leurs irrégularités ne soient pas exposées publiquement. Pourtant, le lieutenant-colonel Georges Picquart, chef du service des renseignements militaires, avait découvert l’identité du véritable traître dès 1896. Mais il est limogé par l’état-major, qui se livre à des manœuvres de protection du véritable coupable, dont le but est de maintenir coûte que coûte Dreyfus au bagne. À la fin de l’année 1897, le cercle des dreyfusards s’élargit. Le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner décide de prendre fait et cause pour Alfred Dreyfus. De proche en proche, ces rumeurs atteignent Émile Zola, jusque-là totalement étranger à l’affaire Dreyfus. Il publie quelques articles, sans effet majeur. Mais la rumeur enfle. L’état-major de l’armée décide en retour de faire comparaître le commandant Esterházy en Conseil de guerre, où il est acquitté à l’unanimité le 11 janvier 1898… Autres articles sélectionnés au sein du portail Droit

| ||

L’économie de la culture contemporaine prend le plus souvent comme point de départ l’ouvrage fondateur de Baumol et Bowen sur le spectacle vivant, selon lequel la réflexion sur l’art entre dans l’histoire de la pensée économique dès la naissance de l’économie moderne, soit au XVIIe siècle. Jusqu’à cette époque, les arts avaient une image ambivalente. Ils faisaient en effet l’objet d’une condamnation morale en tant qu’activité dispendieuse offrant peu de bénéfice à la société et liée aux péchés d’orgueil et de paresse. Si on leur trouvait quelque mérite, c’était dans leur valeur éducative, ou dans leur capacité à éviter aux riches de gaspiller leurs ressources dans des activités encore plus néfastes. Au XVIIIe siècle, Hume et Turgot contribuent à donner une image plus positive des activités culturelles, les présentant comme d’utiles incitations à l’enrichissement, et donc à la croissance économique. De son côté, Adam Smith relève les particularités de l’offre et de la demande de biens culturels qui formeront une partie du socle du programme de recherche de l’économie de la culture… |

Situé à 14 kilomètres à l’ouest de la ville écossaise d’Édimbourg, le pont du Forth est le deuxième plus long pont de type cantilever au monde quant à sa portée libre (le premier étant le Pont de Québec) et le premier de grande taille jamais construit. Sa longueur est supérieure à 2,5 kilomètres. Il est uniquement destiné au trafic ferroviaire et permet de relier le council area d’Édimbourg à celui de Fife and Kinross en enjambant le fleuve Forth. Il constitue ainsi un axe majeur de transport entre le nord-est et le sud-est du pays, doublé depuis 1964 par le pont autoroutier du Forth. Il est inscrit depuis 1999 sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Autres articles sélectionnés au sein du portail Écosse

| ||

L'identité numérique (IDN) peut être définie comme un lien technologique entre une entité réelle (personne, organisme ou entreprise) et des entités virtuelles (sa ou ses représentation(s) numériques). Le développement et l’évolution des moyens de communication, au travers notamment de la multiplication des blogs et des réseaux sociaux, changent le rapport de l’individu à autrui. Ainsi, l’identité numérique permet l’identification de l’individu en ligne et la mise en relation de celui-ci avec cet ensemble de communautés virtuelles qu’est Internet. Dès lors, l’identité numérique peut être divisée en trois catégories (Georges, 2009) :

Le décalage ou du moins les divergences qui peuvent subsister entre l’identité déclarative et l’identité agissante soulèvent une question majeure. Qui est vraiment l’individu auquel nous avons affaire sur la toile ? Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’université de Bretagne-Sud (nom officiel : Bretagne-Sud, abrégée en UBS), est une université publique située dans le département du Morbihan en France. Créée en 1995, l’UBS est la quatrième et la plus jeune université publique bretonne après celles de Rennes-I, Rennes-II et de Bretagne occidentale. Les six composantes de l’université sont réparties sur les campus de Vannes et de Lorient. Une antenne de l’IUT de Lorient est implantée depuis 2001 à Pontivy. L’université est pluridisciplinaire (droit, économie, gestion, arts, lettres, langues étrangères, histoire, géographie, action sociale, mathématiques, informatique, biologie, chimie). Elle forme quelque 7 800 étudiants. Elle est membre de plusieurs pôles de recherche comme l’université européenne de Bretagne, dont elle est co-fondatrice et qui regroupe les principaux centres de recherche bretons, ou encore le réseau des universités de l’Ouest Atlantique qui regroupe les dix universités présentes dans les quatre régions de Bretagne, Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Elle dispose par ailleurs d’une fondation depuis le . Autres articles sélectionnés au sein du portail Éducation

| ||

Ahmôsis Ier (ou Ahmès Ier, Iâhmes Ier ou encore Amosis), dont le nom signifie « Né de Iâh » est un pharaon de l'Égypte antique, fondateur de la XVIIIe dynastie. Il est membre de la maison royale de Thèbes, fils du pharaon Séqénenrê Taâ II et proche parent du dernier pharaon de la XVIIe dynastie, le roi Kamosé. Manéthon lui attribue vingt-cinq années de règne. Il est d'abord roi de Thèbes de -1550/-1549 à -1540, puis de toute l'Égypte jusqu'en -1525/-1524. Pendant le règne de son père ou grand-père, Thèbes s'était déjà révoltée contre les Hyksôs, souverains étrangers qui régnaient sur la Basse-Égypte. Ahmôsis n'a que sept ans lorsque son père est tué au cours de ce conflit. Après avoir régné trois ans seulement, Kamosé, qui est monté sur le trône de Thèbes, meurt de causes inconnues. Ahmôsis a alors environ dix ans quand il monte à son tour sur le trône. Il prend le nom de Neb-Pehty-Rê lors de son couronnement. Durant son règne, il poursuit la reconquête du delta du Nil qui s'achève par l'expulsion des Hyksôs. Il restaure la domination thébaine sur l'ensemble de l'Égypte et réaffirme avec succès la puissance égyptienne au-delà de ses frontières. Les anciens territoires de la Nubie et de Canaan sont alors à nouveau sous son contrôle. Il réorganise l'administration du pays, rouvre des carrières, des mines et des routes commerciales et commence de grands projets de construction d'une importance jamais atteinte depuis le Moyen Empire qui aboutissent à l'édification de la dernière pyramide d'Égypte. Le règne d'Ahmôsis Ier jette les bases du Nouvel Empire, durant lequel la puissance égyptienne atteint son apogée. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

La machine asynchrone, connue également sous le terme « anglo-saxon » de machine à induction, est une machine électrique à courant alternatif sans connexion entre le stator et le rotor. Les machines possédant un rotor « en cage d'écureuil » sont aussi connues sous le nom de machines à cage ou machines à cage d'écureuil. Le terme asynchrone provient du fait que la vitesse de ces machines n'est pas forcément proportionnelle à la fréquence des courants qui les traversent. La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance. On la retrouve aujourd'hui dans de nombreuses applications, notamment dans le transport (métro, trains, propulsion des navires), dans l'industrie (machines-outils), dans l'électroménager. Elle était à l'origine uniquement utilisée en moteur mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, elle est de plus en plus souvent utilisée en génératrice. C'est par exemple le cas dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, les machines asynchrones nécessitent un système de démarrage. Pour les applications de puissance, au-delà de quelques kilowatts, les moteurs asynchrones sont uniquement alimentés par des systèmes de courants triphasés. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique

| ||