Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le Pratt & Whitney F119 (désigné, en interne, par PW5000) est un turboréacteur double flux et double corps à postcombustion développé par l’Américain Pratt & Whitney entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Propulsant les Lockheed Martin F-22 Raptor, avions de chasse furtifs de l'US Air Force, il est, par conséquent, l'unique moteur de cinquième génération opérationnel à l'heure actuelle. Le P&W F119 est également l'un des rares turboréacteurs capables de propulser l'avion qu’il équipe à une vitesse supersonique sans avoir recours à la postcombustion ; cette capacité est connue sous la dénomination supercruise, ou supercroisière. Pour cela, il délivre une poussée de l’ordre de 35 000 lbf (156 kN) malgré 40 % de pièces en moins par rapport à son prédécesseur, de façon à diminuer les coûts de maintenance. Le P&W F119 dispose enfin d’une tuyère bidimensionnelle orientable de ±20° dans le but d’améliorer la manœuvrabilité de l’avion... Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

La bataille d'Adoua est livrée près du village d'Adoua, au cœur de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, le . Elle oppose les forces de l'Empire éthiopien du Negusse Negest Menelik II et celles du Royaume d'Italie dirigées par le colonel Baratieri. Elle achève, par la victoire des Éthiopiens, la première guerre italo-éthiopienne et clôt un XIXe siècle marqué par les diverses tentatives de pénétration en Éthiopie menées par les puissances coloniales. En Italie, l'époque est celle de l'alliance du gouvernement de Francesco Crispi avec la droite ; l'Éthiopie sort, quant à elle, d'une période de conquêtes des régions du sud et de réorganisation intérieure. La place tenue dans la bataille par les peuples nouvellement intégrés à l'Empire participera à la constitution de l'unité nationale éthiopienne moderne. Pour ce qui est des relations entre les deux pays, la bataille d'Adoua met fin à la première guerre italo-éthiopienne débutée en 1895, à la suite de la contestation du traité de Wuchale par Ménélik II. Le Royaume d'Italie abandonne ainsi ses ambitions impérialistes en Éthiopie et signe le traité d'Addis Abeba abrogeant le traité à l'origine du conflit, le … | |

Michael Duane Adalbert Adam Johnson, né le à Dallas, est un ancien athlète américain. Il est considéré comme l’un des plus grands sprinteurs de tous les temps, avec cinq titres olympiques, neuf titres mondiaux et les records du monde sur 200 m (19 s 32) et 400 m (43 s 18). Il est surnommé « La Locomotive de Waco » en raison de son style de course à base de foulées courtes et très rapides, qui donnent l’impression d’un buste droit et immobile. Sur 400 m, sa distance fétiche, il reste invaincu de 1990 à 1997, années pendant lesquelles il aligne 58 victoires consécutives.

|

La bataille de Svolder, ou bataille de Swold, est une bataille navale qui s'est déroulée en l'an 999 ou 1000 dans la mer Baltique, opposant le roi de Norvège Olaf Tryggvason à une alliance de ses ennemis. Les enjeux de la bataille concernent le processus d'unification de la Norvège en un État unique, la volonté de longue date des Danois de contrôler le pays et la diffusion du christianisme en Scandinavie. L'emplacement de la bataille n'est pas clairement établi, notamment du fait de la profonde modification des côtes de la Baltique au cours des siècles ; les historiens la situent généralement soit dans l'Øresund, soit près de l'île de Rügen. En expédition sur les côtes sud de la Baltique, Olaf, le roi de Novège, tombe dans une embuscade tendue par une alliance composée du roi de Danemark Sven à la Barbe Fourchue, du roi de Suède Olof Skötkonung et du Norvégien Éric Håkonsson, jarl de Lade. Pris par surprise, Olaf doit affronter une force largement supérieure d'au moins 70 navires avec seulement 11 navires. Arrimés les uns aux autres en une formation défensive, ses navires sont capturés l'un après l'autre jusqu'à la prise de son navire amiral, le Grand Serpent (Ormen Lange, en vieux norrois), par le jarl Éric. Olaf se jette alors à la mer, mettant fin aux combats. Après la bataille, la Norvège est confiée à la gestion des jarls de Lade, en tant que fief des rois de Danemark et de Suède. Les écrits les plus détaillés sur l'événement, les sagas royales, sont rédigés environ deux siècles après son déroulement. Historiquement peu fiables, elles offrent un récit littéraire détaillé de la bataille et des événements qui l'ont entraînée. Les sagas attribuent les causes de la bataille à la proposition malheureuse de mariage d'Olaf Tryggvason à Sigrid Storråda et à son mariage problématique avec Tyra, la sœur de Sven de Danemark. Au début de la bataille, Olaf est mis en scène injuriant les flottes danoises et suédoises à coup de bravades et d'insultes ethniques, tandis qu'il reconnaît qu'Éric Håkonsson et ses hommes sont dangereux, étant norvégiens comme lui. L'épisode le plus connu de la bataille est le bris de l'arc d'Einarr Þambarskelfir, qui annonce la défaite d'Olaf. Dans les siècles qui suivent, la description de la bataille faite par les sagas, notamment par la Heimskringla de Snorri Sturluson, inspire de nombreuses œuvres littéraires. Magnifié par ces récits, le roi Olaf devient un personnage mythique de la littérature nordique. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | |

Sébastien Loeb (né le à Haguenau en Alsace) est un pilote de rallye français reconverti dans les compétitions sur circuit. Engagé sous les couleurs de Citroën Racing, il remporte avec son copilote Daniel Elena le championnat du monde des rallyes neuf fois consécutivement de 2004 à 2012 au terme de dix saisons complètes. Détenteur à son époque de la plupart des records de la discipline, acquis lors d'une période où le règlement imposait des ordres de passage pénalisants au numéro un mondial, il est le pilote le plus titré du sport automobile et considéré par de nombreux observateurs et spécialistes comme le plus grand pilote de rallye de tous les temps. Vainqueur de compétitions internationales en GT puis en Tourisme, médaillé d'or aux X Games, sacré Champion des Champions à trois reprises et tombeur du record de la course de côte de Pikes Peak, il s'affirme également comme l'un des pilotes les plus complets. Issu d'un milieu modeste, Sébastien Loeb était destiné à une carrière d'électricien lorsqu'il tente sa chance par la filière de détection de la FFSA avec l'opération Volant Rallye Jeunes. Remarqué par Dominique Heintz et Rémi Mammosser, il entame une carrière amateur grâce au soutien de ses mécènes et remporte le Trophée Citroën Saxo Kit Car puis le titre national sur terre. Engagé par Citroën Sport en 2001 au vu de ses résultats prometteurs, il décroche la même année le titre de champion de France et s'impose dans le nouveau championnat du monde junior en remportant toutes les manches du calendrier. Il signe sa première victoire mondiale en catégorie reine l'année suivante lors du rallye d'Allemagne avant d'être titularisé à temps plein dans le championnat WRC dès 2003 aux côtés de Carlos Sainz et Colin McRae. Vice-champion du monde à l'issue de la saison, il domine ses deux coéquipiers plus expérimentés et échoue à un point du titre. Alors en pleine ascension, il s'adjuge neuf sacres consécutifs à compter de 2004 jusqu'à sa retraite progressive fin 2012, période au cours de laquelle il devient le premier pilote à s'imposer sur tous les rallyes classiques du calendrier et sur les six surfaces différentes du WRC, ainsi que le premier non nordique à remporter le rallye de Suède et plusieurs fois le rallye de Finlande. Nonuple champion du monde en titre, il se retire de la discipline en 2013 sans être candidat à sa succession avant d'entamer une reconversion avec succès dans les compétitions sur circuit, tout d'abord en FIA GT Series puis en WTCC tout en poursuivant sa collaboration avec Citroën Racing. |

L’affaire McLibel est le plus long procès de l’histoire britannique. Ce bras de fer juridique a opposé deux militants écologistes sans emploi à la plus grosse multinationale du monde, McDonald's. Il s'est achevé le 15 février 2005, après plus de dix ans, par la victoire des deux activistes face au géant McDonald’s devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils avaient été accusés initialement d'avoir dénoncé les pratiques de McDonald’s concernant la mauvaise qualité de la nourriture vendue, l’exploitation des employés, les méthodes marketing malsaines dirigées contre les enfants. Lire l’article | |

La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située dans le bassin amazonien en Amérique du Sud. Le bassin amazonien s'étend sur 7,3 millions de km² et la forêt elle-même sur environ 6 millions de km², situé sur neuf pays, essentiellement le Brésil (avec 63 % de la forêt), mais aussi l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la France (via le département de la Guyane), le Suriname, le Guyana, la Bolivie et le Pérou. Bien que sa réputation de « poumon de la Terre » soit erronée, la forêt amazonienne est l'un des plus importants réservoirs de biodiversité de la planète et représente la moitié des forêts tropicales du monde. En termes d'écologie, il s'agit d'une forêt primaire au stade climax...

|

Les Anasazis sont des Amérindiens du Grand Sud-Ouest de l’Amérique du Nord. Ils étaient répartis en plusieurs groupes dans les États actuels du Colorado, de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Leur civilisation a laissé de nombreux vestiges monumentaux et cultuels sur plusieurs sites, dont deux sont classés sur la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO. Ensuite, les vestiges retrouvés par les archéologues témoignent d'une maîtrise des techniques de la céramique, du tissage et de l'irrigation. Enfin, les Anasazis savaient observer le soleil et dessinaient des symboles restés mystérieux dans le désert. Aujourd'hui, les descendants des Anasazis, les Zuñis et les Hopis de l’Arizona et du Nouveau-Mexique perpétuent leur culture. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | |

Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |

Eardwulf est roi de Northumbrie de 796 à 806, et peut-être à nouveau de 808 à une date inconnue, vers 810 ou 812, voire 830. D'origine noble, Eardwulf est mentionné pour la première fois vers 791, lorsque le roi Æthelred Ier tente de le faire tuer, sans succès. Æthelred est assassiné en avril 796, et Eardwulf monte sur le trône un mois plus tard, après l'éphémère règne d'Osbald. Son arrivée au pouvoir ne satisfait pas tous les assassins d'Æthelred, et l'un d'eux, Wada, se révolte contre Eardwulf. Il est vaincu et tué à Billington Moor en 798. Le roi Cenwulf de Mercie apporte son soutien aux opposants d'Eardwulf, incitant ce dernier à entreprendre une campagne contre la Mercie en 801. La paix est rapidement conclue entre les deux royaumes. Eardwulf est déposé en 806 et remplacé par un certain Ælfwald. D'après une source carolingienne, il récupère le pouvoir deux ans plus tard, avec l'aide de Charlemagne et du pape Léon III, mais les sources anglo-saxonnes sont muettes à ce sujet. On ignore ainsi tout de son éventuel second règne, ainsi que la date de son décès : des dates allant de 810 à 830 ont été proposées. Son fils Eanred et son petit-fils Æthelred II règnent par la suite sur la Northumbrie. Eardwulf est couramment identifié au « saint Hardulph » auquel est dédiée l'église de Breedon on the Hill, dans le Leicestershire. C'est peut-être là qu'il a été inhumé. | |

|

Lisa la végétarienne (en version québécoise et française, ou Lisa the Vegetarian en version originale) est le cinquième épisode de la saison 7 de la série télévisée d'animation Les Simpson. Il est diffusé pour la première fois sur le réseau Fox aux États-Unis le . Dans l'épisode, Lisa décide d'arrêter de consommer de la viande après s'être prise d'affection pour un agneau dans un petit zoo. Ses camarades de classe et sa famille ne la prennent alors pas au sérieux mais, après avoir reçu le soutien d'Apu, de Paul et de Linda McCartney, elle décide de devenir végétarienne. Réalisé par Mark Kirkland, Lisa la végétarienne est le premier épisode de la série complètement écrit par David X. Cohen. David Mirkin, le show runner de l'époque, apporte son soutien à l'épisode car il vient de devenir végétarien lui-même. L'ancien membre des Beatles, Paul McCartney et sa femme d'alors, Linda, font office de guest stars dans l'épisode. La condition pour que Paul McCartney apparaisse dans Lisa la végétarienne est que Lisa reste végétarienne pour le reste de la série. L'épisode fait plusieurs références à sa carrière musicale et son titre Maybe I'm Amazed est joué au cours du générique. Lisa la végétarienne termine à la 47e place des audiences de la semaine du 9 au , avec un score sur l'échelle de Nielsen de 9,03, l'équivalent d'environ 8,63 millions de ménages ayant vu l'épisode. L'épisode est le quatrième programme le mieux classé de la semaine sur le réseau Fox. Dans l'ensemble l'épisode reçoit des critiques positives et remporte deux récompenses : un Environmental Media Award et un Genesis Award, pour avoir mis en lumière des causes environnementales et animales. |

Hayao Miyazaki (駿 宮崎, Miyazaki Hayao), né le à Tôkyô, est un réalisateur japonais d’anime et cofondateur du studio Ghibli. Presque inconnu en Occident en dehors des cercles d’amateurs d’anime et de manga jusqu’à la sortie internationale de Princesse Mononoké en 1999, ses films rencontrent aujourd’hui un grand succès partout dans le monde et surtout au Japon où certains ont battu des records d’affluence. Il explore souvent les mêmes thèmes centraux, la relation de l’humanité avec la nature, l’écologie et la technologie, ainsi que la difficulté de rester pacifiste dans un monde en guerre. Les protagonistes de ses films sont le plus souvent de jeunes filles ou femmes fortes et indépendantes, et les « méchants » ont des qualités positives qui les rendent moralement ambigus. Ses œuvres sont tout aussi accessibles aux enfants qu’aux adultes. Au Japon, il est considéré comme l’égal d’Osamu Tezuka, et en Occident on le compare souvent avec Walt Disney. Toutefois, Miyazaki reste modeste et explique le succès de son entreprise par la chance qu’il a eu de pouvoir exploiter pleinement sa créativité. Il reçoit les honneurs du magazine Time en 2006 qui le place comme l’une des personnalités asiatiques les plus influentes des 60 dernières années.

| |

Le Grand Prix automobile de France 1906, officiellement dénommé Grand Prix de l'Automobile Club de France 1906, est le premier Grand Prix automobile organisé par l'Automobile Club de France (ACF). Il est créé à l'initiative de l'industrie automobile française dans le but de disposer d'une alternative aux coupes Gordon Bennett, dont le nombre de participants par pays est limité quelle que soit la taille de son industrie. La France ayant à cette époque la plus importante industrie automobile en Europe, le Grand Prix se tient sans limite de participants, de façon à mieux refléter la domination des Français en compétition automobile. Disputé au Mans les 26 et sur le circuit de la Sarthe, le tracé, d'une longueur de 103,18 km, est essentiellement composé de routes poussiéreuses mais goudronnées, sur lesquelles chaque participant va rouler à six reprises par jour ; le Grand Prix se déroulant sur deux jours, la distance de course totale est ainsi de 1 238,16 km. Au bout d'un peu moins de 12 heures et 15 minutes, l'épreuve est remportée par le Hongrois Ferenc Szisz au volant d'une Renault AK. Le célèbre pilote italien Felice Nazzaro, sur Fiat, termine deuxième devant le Français Albert Clément. Paul Baras, pilote Brasier, réalise le meilleur tour en course lors de son premier tour. Il conserve la tête de la course jusqu'au troisième tour, avant que Szisz ne s'empare de la première position, la défendant jusqu'à l'arrivée. La chaleur ayant fait fondre le goudron de la route, la course est vite rendue dangereuse et les crevaisons sont fréquentes. Néanmoins, le manufacturier de pneumatiques Michelin a conçu une jante amovible avec un pneu déjà posé, ce qui permet des échanges de roues rapides et donc d'économiser une quantité importante de temps. Cela a permis, le deuxième jour, à Nazzaro de passer devant Clément dont la Clément-Bayard 100 HP n'était pas équipée du système, contrairement à la Fiat 130 HP Corsa de Nazzaro. |

Les Sept Samouraïs (七人の侍, Shichinin no samurai) est un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti le . L'histoire se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIe siècle et montre comment un village paysan recrute sept samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. Ce film a largement contribué à la renommée internationale de son réalisateur, bien plus encore que Rashōmon, sorti quatre ans plus tôt. De même, le rôle de Kikuchiyo a amplement participé à la notoriété mondiale de Toshirō Mifune. C'est l'un des films japonais les plus célèbres dans le monde. Même si la version intégrale a longtemps été inconnue en-dehors de son pays d'origine, le film a obtenu un Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1954 puis a connu un grand succès commercial dans le monde, notamment grâce à l'universalité de son histoire et à l'interprétation des acteurs. Il s'agit aussi d'un des films de samouraïs les plus connus et il est parfois considéré comme l'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Il n'a cessé d'exercer une grande influence sur le cinéma mondial et a connu plusieurs adaptations plus ou moins libres, dont le western Les Sept Mercenaires en 1960. | |

Iolanda Gigliotti, dite Dalida, est une chanteuse et actrice française d'origine italienne, née le au Caire (Égypte) et morte le à Paris. Issue d'une famille calabraise installée en Égypte, elle est élue Miss Égypte en 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de , elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Le Temps des Fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai et Bésame mucho. Souffrant d’une dépression — en raison notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort lui façonnent une image d’icône au destin tragique. |

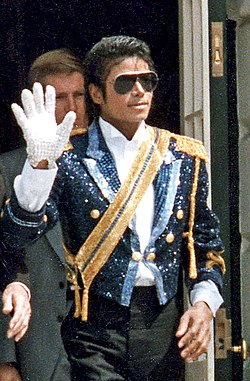

Michael Joseph Jackson ( à Gary, Indiana - à Los Angeles, Californie) est un chanteur, acteur-compositeur et danseur-chorégraphe américain surnommé « The King of Pop » (en français « Le Roi de la Pop »). Vedette dès son plus jeune âge avec les Jackson Five et icône planétaire depuis les années 1980, il a battu tous les records de l'industrie musicale et détient, encore à ce jour, celui de l'album le plus vendu au monde avec Thriller (1982), dont plus de 104 millions d'exemplaires ont été écoulés. Malgré les controverses, Michael Jackson demeure une des figures majeures de la musique Pop / Rock des cent dernières années, et est cité dans le Guinness Book comme l'homme le plus connu de tous les temps. Il est aussi l'artiste le plus récompensé de l'histoire de la musique. En l'an 2000, il est nommé Artiste du Millénaire aux World Music Awards. Il décède deux semaines avant son retour sur scène prévu pour juillet 2009. Le , après des funérailles privées, un hommage lui est rendu au Staples Center de Los Angeles, retransmis gratuitement en Mondovision. Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

| |

La première guerre du Golfe, également appelée guerre du Koweït, opposa l'Iraq à une coalition de 34 États, soutenue par l'Organisation des Nations unies, entre 1990 et 1991. La victoire prévisible de la coalition entraîna la libération du Koweït, dont l'invasion en 1990 par les armées irakiennes avait provoqué le déclenchement du conflit. La coalition utilisa sa suprématie aérienne pour détruire la structure militaire (et aussi largement industrielle) de l'Irak. Ensuite une attaque terrestre limitée à partir de l'Arabie saoudite pulvérisa les forces armées en face d'elle. Ses pertes, très réduites par rapport à ses prévisions, furent dues pour un quart à des tirs amis. Lire l'article |

Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. | |

Ktuts Anapat (en arménien Կտուց Անապատ, « ermitage de Ktuts ») est un monastère arménien situé en dehors des frontières arméniennes, en Turquie (province de Van, ancien Vaspourakan), sur une île proche de la rive orientale du lac de Van. L’établissement a des origines incertaines mais est attesté au XVe siècle (en raison notamment de son scriptorium) et reconstruit au XVIIIe siècle. Il sert de refuge lors des massacres hamidiens de 1894-1896, avant d’être abandonné lors du génocide arménien de 1915-1916. Il n’en reste aujourd’hui que l’église Sourp Karapet (« Saint-Jean-le-Précurseur ») et le gavit. Il peut être visité en louant une embarcation à partir de Van. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

L'Arménie est une région dont le peuplement originel remonte aux temps préhistoriques. Son histoire se déploie donc sur plusieurs millénaires. Les Arméniens, après s'y être fixés, développèrent une civilisation originale bien que située au carrefour de grands empires — perse, séleucide, parthe, romain, sassanide, byzantin, arabe, turc seldjoukide, mongol, turc ottoman, séfévide, russe — qui vont se disputer son territoire. Face aux invasions, les Arméniens ont toujours fait preuve dans leur histoire d'une volonté farouche de conserver leur identité nationale. Même si leur culture a été influencée par leurs voisins dans de nombreux domaines (musique, cuisine, littérature, architecture, etc), les Arméniens ont puisé dans une version nationale du christianisme enracinée dans leur langue la force de surmonter les pires épreuves, surtout au début du XXe siècle avec le génocide arménien. La culture arménienne se perpétue en République d'Arménie mais aussi un peu partout dans le monde dans la diaspora arménienne. | |

L’aïkido (合気道, aikidō) est un budō (méthode d’éducation issue d’un art martial japonais), fondé par Morihei Ueshiba au XXe siècle, entre 1930 et 1960. Il a été officiellement reconnu par le gouvernement japonais en 1940 sous le nom d’aikibudō. Il est basé sur des écoles d’arts martiaux anciennes, essentiellement le ju-jitsu de l’école daitō ryū, l’escrime ou kenjutsu et l’aikijutsu. L’aïkido est né de la rencontre entre ces techniques de combat et une réflexion métaphysique de Morihei Ueshiba sur le sens de la pratique martiale à l’ère moderne. L’aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l’adversaire, ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non pas à vaincre l’adversaire, mais à réduire sa tentative d’agression à néant. L’aïkido peut être considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense : une réaction proportionnée et immédiate à une agression. En fait, dans l’esprit de l’aïkido, il n’y a pas de combat, puisque celui-ci se termine au moment même où il commence. Conformément à cette logique, il n’existe pas de compétition d’aïkido. |

La French Data Network (FDN) est une association fondée en 1992. Son but est l’utilisation et le développement des réseaux Internet et Usenet dans le respect de leur éthique, en favorisant en particulier les utilisations à des fins de recherche et d’éducation sans volonté commerciale. C'est l’un des plus anciens fournisseurs d’accès à Internet en France encore en exercice. Il propose un accès ADSL depuis septembre 2005. | |

La navette spatiale américaine (en anglais Space shuttle ou Space Transportation System, STS) est une navette spatiale conçue et utilisée par l'agence spatiale américaine (NASA) dont le vol inaugural remonte au . Elle est composée de trois sous-ensembles : l'orbiteur transportant le fret et les astronautes qui est le seul composant à se placer en orbite, le réservoir externe et deux propulseurs d'appoint. Le terme navette spatiale est un raccourci souvent utilisé pour désigner le seul orbiteur. La navette spatiale, qui pèse plus de 2 000 tonnes, décolle verticalement comme une fusée. Au cours de son ascension elle se sépare successivement des ses propulseurs d'appoint puis de son réservoir externe. À l'issue de la mission l'orbiteur revient seul sur Terre. Il effectue une rentrée atmosphérique au cours de laquelle il ralentit fortement en dissipant une grande quantité de chaleur, puis entame une phase de vol non propulsé à la manière d'un planeur avant d'atterrir sur une piste de grande longueur. L'orbiteur ainsi que les propulseurs d'appoint sont remis en état puis réutilisés. La navette spatiale peut placer en orbite basse sept astronautes et 24,5 tonnes de charge utile. C'est un engin spatial d'une polyvalence inégalée : elle dispose d'une grande soute, d'un bras permettant le maniement de lourdes charges dans l'espace et d'un sas utilisé pour les sorties extra-véhiculaires ou l'amarrage à une station spatiale. Son autonomie en vol est d'environ deux semaines. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le capitaine Arthur Philip (11 octobre 1738 - 31 août 1814) était un officier naval britannique et un administrateur colonial. Phillip a été le premier gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, la première colonie européenne sur le continent australien, et fut le fondateur de la ville de Sydney. Il commanda la première flotte de prisonniers partie de Portsmouth, au sud de l'Angleterre le 13 mai 1787 pour aller s'installer en Australie. Il arriva à l'actuelle Sydney le 25 janvier 1788 et depuis, cette date est devenue la date de la fête nationale australienne. Il a réussi cette implantation et reste l'un des personnages les plus marquants des débuts de l'histoire australienne. Lire l'article | |

La Bentley 4½ Litre ou Bentley 4,5 Litre est une automobile sportive de luxe de la seconde moitié des années 1920, développée par le constructeur automobile britannique Bentley. Remplaçante de la Bentley 3 Litre, elle est particulièrement réputée au Royaume-Uni en tant que modèle emblématique des automobiles de course britanniques d’avant-guerre, et populaire pour cette phrase prononcée lors de sa conception par le fondateur de Bentley, Walter Owen Bentley : « There’s no replacement for displacement ». Par cette expression idiomatique, W.O. Bentley marque sa volonté de produire une automobile de course bien plus puissante via une augmentation importante de sa cylindrée. À l’époque de la 4½ Litre, les grands constructeurs automobiles tels que Bugatti ou Lorraine-Dietrich s’affrontent aux 24 Heures du Mans, une course d’endurance créée quelques années plus tôt, où sont alignées des sportives toujours plus performantes et plus rapides ; une victoire en compétition permet en effet de rapidement se construire une réputation. La 4½ Litre est produite à 720 exemplaires entre 1927 et 1931, dont 55 modèles disposant d’un moteur suralimenté – une version popularisée sous le nom de Bentley Blower. Certains de ces exemplaires remportent quelques épreuves, dont les 24 Heures du Mans. Si son palmarès sportif n’est pas particulièrement exceptionnel, la Bentley 4½ Litre bat néanmoins de nombreux records de vitesse absolue, dont le plus célèbre est remporté en 1932 sur le circuit de Brooklands avec une vitesse de 222,03 km/h. |

Batman est un personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, il apparaît pour la première fois dans le comic book Detective Comics no 27 (date de couverture : mai 1939 mais la date réelle de parution est le 30 mars 1939) avec le nom de The Bat-Man. Bien que ce soit le succès de Superman qui a amené sa création, il se détache de ce modèle puisqu'il n'a aucun pouvoir surhumain. Il n'est qu'un humain nommé Bruce Wayne décidé à lutter contre le crime après avoir vu ses parents abattus par un voleur dans une ruelle de Gotham City, la ville où se déroulent la plupart de ses aventures. Malgré sa réputation de héros solitaire, il sait s'entourer d'alliés, comme Robin, son maître d'hôtel Alfred Pennyworth ou encore le commissaire de police James Gordon. Batman travaille également régulièrement avec Superman, malgré des divergences d'opinions sur la façon de lutter contre le crime, et a fait partie de plusieurs équipes : la Société de justice d'Amérique, la Ligue de justice d'Amérique et les Outsiders. Des surnoms lui sont parfois accolés : The Caped Crusader, The Dark Knight, The World's Greatest Detective, ou encore en français, le Justicier masqué. Toute une série de super-vilains s'opposent régulièrement à lui comme le Joker, Double-Face, l'Épouvantail, Bane, Ra's al Ghul ou le Pingouin. Batman est devenu un personnage très populaire rapidement après sa première apparition, ce qui s'est traduit par la création de son propre titre Batman, en 1940. Au cours des années, différentes interprétations du personnage ont été proposées. Par ailleurs, Batman a été adapté dans une grande variété de médias. À la télévision il est le héros de la série Batman de 1966 à 1968, au cinéma deux séries de films lui ont été consacrées, la première dans les années 1990 a été réalisée par Tim Burton et Joel Schumacher, la seconde dans les années 2000 a été réalisée par Christopher Nolan. Plusieurs jeux vidéo ont utilisé le personnage avec un succès relatif jusqu'à la dernière série de jeux inaugurée en 2009 par Arkham Asylum et qui a été saluée comme une réussite incontestable. | |

Le glucose est un aldohexose principal représentant des oses. Par convention, il est symbolisé par Glc. Il se présente sous forme d’une poudre blanche, d’une saveur sucrée caramélisant à partir de 150 °C. Il est soluble dans l’eau, l’éthanol et la pyridine mais insoluble dans l’éther diéthylique et les solvants organiques…

|

Les fourmis (famille des formicidés, ou Formicidae) sont des insectes sociaux formant des colonies, appelées fourmilières, parfois extrêmement complexes. Par exemple, la fourmi Tetraponera colonise un arbre creux le Barteria surnommé au Gabon l’arbre de l’adultère. On y attachait les femmes adultères dans le temps. La morsure d’une fourmi de cette espèce crée une douleur aussi forte que celle d’une guêpe mais moins longue. Une certaine espèce, appelée fourmi tueuse, a tendance à attaquer des animaux beaucoup plus grands qu’elle dans sa quête de nourriture ou dans la défense de ses nids. Les attaques sur l’homme sont rares. Lire l’article | |

|

La cellule (en latin cellula signifie petite chambre) est l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un être vivant. Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Les cellules de même type sont réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes. La théorie cellulaire implique l'unité de tout le vivant : tous les êtres vivants sont composés de cellules dont la structure fondamentale est commune...

| |

Une zone morte est une zone hypoxique (déficitaire en oxygène dissous) située dans un environnement aquatique (mers, océans, estuaires, grands lacs, mares, etc.). Les études conduites en mer Baltique et aux États-Unis depuis la fin des années 1990 montrent que nombre de poissons, dont on pourrait penser qu'ils puissent facilement les fuir, y perdent rapidement connaissance et meurent asphyxiés. Comme on l'a observé au moyen de films pris par des robots, si dans certains cas, certains poissons semblent pouvoir échapper à la mort, les crustacés tels que homards, langoustes ou crevettes se déplacent trop lentement pour échapper à l’asphyxie. Quant aux moules, huîtres et autres organismes fixés, ils sont condamnés. Les coraux et de très nombreux animaux coloniaux meurent, et leur putréfaction contribue à accentuer le phénomène. Au XXIe siècle, des zones mortes sont observées de plus en plus souvent, et sur des surfaces de plus en plus grandes. La plus vaste zone morte repérée en 2003 (parmi 150 environ, et 450 en 2008) atteignait environ 70 000 km² selon l'ONU. Ces zones ont des impacts de plus en plus importants sur la pêche et les écosystèmes. Lire l’article |

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. | |

Le gros-plant-du-pays-nantais (connu aussi sous le nom simplifié de gros-plant) est une appellation d'origine vin de qualité supérieure (AOVDQS) du vignoble de la vallée de la Loire qui produit des vins blancs secs principalement issus du cépage folle-blanche. Il couvrait, en 2008, une superficie de 1 372 hectares dans la région Pays de la Loire, principalement au sud de Nantes dans le département de la Loire-Atlantique et déborde sur celui du Maine-et-Loire et de la Vendée. Ce vin est aujourd'hui, avec 79 380 hectolitres, le premier vin de qualité supérieure de France en volume. Comme son voisin le muscadet, le gros-plant-du-pays-nantais peut être élevé sur lie. Élaboré depuis plus longtemps que ce dernier, le vin est aussi plus sec avec une certaine fraîcheur (acidité) ; il se caractérise par une robe pâle à reflet vert et dégage des arômes à dominante florale (fleur blanche, aubépine...), agrume (citron...) voire fruit exotique, avec parfois quelques notes minérales. Il est particulièrement connu pour accompagner les fruits de mer, notamment les huîtres de Cancale, moules et autres bigorneaux. |

La chaîne des Cascades (Cascade Range ou Cascade Mountains en anglais) est une chaîne de montagnes s'étendant face à la côte ouest de l'Amérique du Nord, entre les États de Californie, de l'Oregon et de Washington aux États-Unis et la province de Colombie-Britannique au Canada. Elle comprend une partie de l'arc volcanique des Cascades dont les volcans mont Rainier, qui constitue le point culminant de la chaîne du haut de ses 4 392 mètres d'altitude et domine la métropole de Seattle, et mont Saint Helens qui a subi une éruption catastrophique en 1980. Cet arc volcanique, toujours actif, commence sa formation il y a 36 millions d'années à la suite de la subduction de la plaque Juan de Fuca sous la plaque nord-américaine. Les risques liés au volcanisme demeurent importants. Le fleuve Columbia constitue la principale discontinuité topographique de la chaîne, en la traversant d'est en ouest, et son bassin couvre une grande partie de ses pentes. Le relief orienté du nord au sud oppose un obstacle aux influences océaniques douces et humides venues de l'océan Pacifique. Avec l'altitude, les importantes précipitations se traduisent par des quantités de neige considérables, à l'instar du mont Baker, qui alimentent le plus grand système glaciaire des États-Unis hors Alaska. Sur le versant oriental de la chaîne, les précipitations sont beaucoup moins importantes et le climat est continental avec de plus grands écarts de températures journaliers et saisonniers. Cette différence se ressent sur la végétation composée principalement de conifères : si le Pin d'Oregon et la Pruche de l'Ouest dominent à l'ouest des crêtes, le Pin ponderosa, le Pin tordu et le Mélèze de l'Ouest sont mieux adaptés aux terrains secs à l'est. La partie septentrionale de la chaîne, les North Cascades, plus froide et au relief plus alpin modelé par de nombreux glaciers, abrite la Pruche subalpine, le Sapin blanc et le Sapin subalpin. La faune est très variée mais parfois menacée. Pour protéger cette diversité biologique et les richesses naturelles, l'essentiel de la chaîne a été protégé, en particulier au sein de quatre parcs nationaux. La chaîne est peuplée depuis au moins 11 000 ans et les Amérindiens ont développé de nombreux mythes et légendes sur les volcans. Les Européens la découvrent vers la fin du XVIIIe siècle. Son nom trouve son origine avec l'expédition Lewis et Clark, en 1806, d'après des rapides dont le site est désormais immergé dans la gorge du Columbia. Très vite, les explorations se succèdent et le commerce opposant la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson s'intensifie. Il est d'abord basé sur la traite des fourrures puis est remplacé par celui du bois. Si des aménagements sont effectués pour traverser la chaîne, les montagnes restent largement dépeuplées. Avec le développement de l'alpinisme au milieu du XIXe siècle puis du ski à l'aube du XXe siècle, des expéditions sont organisées pour gravir les plus hauts sommets. Au XXIe siècle encore, le caractère sauvage de la chaîne des Cascades lui confère un attrait touristique important. | |

Gabor Szilasi, né Gábor Szilási le à Budapest, est un photographe québécois d'origine hongroise. Son œuvre produite au fil des années explore un portrait d'ensemble du peuple québécois. Selon plusieurs historiens de l'art, l'œuvre de Szilasi doit être considérée comme une contribution majeure à la photographie québécoise. Le portrait est au cœur du travail photographique de Szilasi puisque les gens et leur vie l'intéressent profondément. |

L'édition 2010 d'Over the Limit est une manifestation de catch professionnel télédiffusée et visible uniquement en paiement à la séance. L'événement, produit par la World Wrestling Entertainment (WWE), a eu lieu le dans la salle omnisports Joe Louis Arena à Détroit, dans le Michigan. Il s'agit de la première édition d'Over the Limit, pay-per-view annuel qui remplace WWE Judgment Day. Edge est la vedette de l'affiche officielle. Huit matchs, dont cinq mettant en jeu les titres de la fédération, ont été programmés. Chacun d'entre eux est déterminé par des storylines rédigées par les scénaristes de la WWE ; soit par des rivalités survenues avant le pay-per-view, soit par des matchs de qualification en cas de rencontre pour un championnat. L'événement a mis en vedette les catcheurs des divisions Raw et SmackDown, créées en 2002 lors de la séparation du personnel de la WWE en deux promotions distinctes. Le main event de la soirée est un « I Quit » match, match sans disqualification pour le championnat de la WWE, dans lequel un catcheur doit obliger son adversaire à abandonner. John Cena, le champion en titre, remporte le match contre Batista. La rencontre pour le championnat du monde poids lourds de la WWE oppose The Big Show à Jack Swagger dans un match simple. Ce dernier se disqualifie volontairement en frappant son adversaire avec la ceinture, et ce, afin de conserver son titre. Un peu plus tôt dans la soirée, les deux anciens membres du clan Rated-RKO, Edge et Randy Orton, s'affrontent dans un match simple sans enjeu. La rencontre se termine en match nul, aucun des catcheurs n'ayant réussi à remonter sur le ring au bout de dix secondes. Enfin, Rey Mysterio affronte CM Punk dans un S.E.S. Pledge vs. Hair match. Le catcheur mexicain remporte le match et, comme l'indique la stipulation, rase la tête de son adversaire, préalablement menotté aux cordes du ring. 11 000 personnes ont réservé leur place pour assister au spectacle, tandis que 197 000 personnes ont suivi la rencontre par pay-per-view. Le DVD du spectacle est sorti au début du mois de juin 2010. Over the Limit a reçu un bilan très mitigé des critiques, notamment à cause de l'issue du match pour le championnat du monde poids lourds. | |

Pier Giorgio Frassati ( - ) est un étudiant, alpiniste et membre du Tiers Ordre dominicain, béatifié par le pape Jean-Paul II le à Rome. Né à Turin dans une famille bourgeoise, son père, Alfredo Frassati, agnostique, est le fondateur du journal « La Stampa ». Sa mère, née Adélaïde Ametis, est une peintre reconnue. Pier Giorgio poursuit ses études malgré des difficultés scolaires. Très vite, il se met au service de la foi et de la charité, secourant les pauvres des taudis de Turin, sans même que sa famille ne s'en aperçoive. Avec ses amis, il se consacre à un apostolat de son cru, au sein d'une compagnie créée par lui, la « compagnie des types louches », qui mêle amitié spirituelle et plaisanteries lors d'excursions dans les Alpes. L'arrivée du fascisme met fin à ses espoirs concernant l'émergence d'une démocratie chrétienne qu'il soutient par ses engagements associatifs et politiques. Il cherche alors à promouvoir la primauté de la paix en Europe, notamment à travers l'association « Pax Romana ». Lors de l'une de ses visites aux pauvres, il contracte la poliomyélite et meurt une semaine après le déclenchement de la maladie, le , à 24 ans. Lors de son enterrement, de nombreuses personnes pauvres ayant bénéficié de son aide sont présentes. Ses proches se rendent alors compte de son activité secrète et, très vite, sa personne est particulièrement admirée. De nombreux groupes de jeunes catholiques s'inspirent de son exemple dans les années qui suivent. En 1981, son corps est exhumé et on le découvre intact. Il est alors transféré à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. Il est déclaré vénérable en 1987, puis bienheureux en 1990, par le Pape Jean-Paul II. Décrit comme l'« homme des huit béatitudes » lors de sa béatification, il est déclaré saint patron des montagnards du fait de sa passion pour la montagne. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI le présentent comme un modèle de sainteté lors des différentes Journées mondiales de la jeunesse, ce qui a pour effet d'accroître encore sa notoriété. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Le zoo de la Palmyre est actuellement le parc zoologique privé le plus fréquenté de France, l'un des plus renommés d'Europe, et un élément phare du patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Il a été créé en 1966 par le Rochefortais Claude Caillé, âgé alors de 35 ans, au cœur de la Côte de Beauté et des plages de la Charente-Maritime, à 15 km de Royan, dans la forêt de la commune de Les Mathes - La Palmyre. S'étendant sur 14 hectares aménagés en jardin paysager dans un site naturel, il offre au visiteur l'opportunité d'observer plus de 1 600 animaux en tous genres, répartis en 130 espèces, tout au long d'un parcours de plus de 4 km. Tournant le dos aux anciennes pratiques des parcs zoologiques, le parc met l'accent sur une amélioration constante de la qualité de vie des animaux, et joue un rôle important dans la réintroduction dans leur milieu naturel de certaines espèces menacées. Il joue également un rôle pédagogique auprès du visiteur en l'informant sur la biologie et le comportement des espèces, ainsi qu'en le sensibilisant aux menaces nécessitant de mettre en œuvre des mesures de conservation. Lire l'article | |

La ligne 14 du métro de Paris est une ligne du réseau métropolitain de Paris. Elle relie la station Saint-Lazare à la station Olympiades en traversant le centre de Paris selon une diagonale nord-ouest / sud-est. Ouverte le 15 octobre 1998, c'est la ligne la plus récente du réseau et possède plusieurs caractéristiques originales qui en font une ligne à part : c'est ainsi la première ligne du métro parisien à conduite intégralement automatisée, c'est-à-dire sans conducteur, ce qui en fait en général la seule en ordre de marche les jours de grève. C'est également la vitrine du savoir-faire de la RATP, via sa filiale Systra, d'Alstom pour le matériel roulant et de Siemens Transportation Systems pour les automatismes, lorsque ces entreprises répondent à des appels d'offres internationaux pour la réalisation de métros. La ligne est également connu sous nom de projet : Meteor pour MÉTro Est-Ouest Rapide. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Peau d'âne est un film musical français de Jacques Demy, sorti en 1970 et inspiré du conte de Charles Perrault, paru en 1694. Le film reprend l'intrigue du conte : une princesse forcée d'épouser son père fuit son royaume en se dissimulant sous une peau d'âne. Suscitant l'hostilité par son déguisement, elle parvient à conserver son secret jusqu'à sa rencontre fortuite avec le prince d'un château voisin. Une fois leur amour avoué et l'identité de la princesse révélée, les noces des deux jeunes gens sont célébrées dans l'harmonie retrouvée. À cette histoire merveilleuse, le réalisateur apporte une esthétique « pop » caractéristique des années 1960 mais encore inédite dans le cinéma français. Cette troisième collaboration entre Jacques Demy et Catherine Deneuve permet au réalisateur de réaffirmer la force et la singularité de son univers cinématographique, ce « Demy-monde » qui mêle références féériques et poétiques, et à l'actrice de gagner un nouveau rôle de beauté iconique. Considéré comme un film culte grâce à l'audace de ses thèmes et de son parti pris visuel, ainsi qu'à sa musique signée Michel Legrand, Peau d'âne constitue le plus grand succès au box-office de Jacques Demy. Il a été restauré en 2003 et en 2014 sous la houlette de la cinéaste Agnès Varda, compagne du réalisateur.

| |

Renaud Séchan dit Renaud est un auteur-compositeur-interprète français né à Paris le . Avec 23 albums totalisant plus de 15 millions d'exemplaires, Renaud est l'un des chanteurs les plus populaires en France et l'un des plus connus dans la francophonie. Il utilise ses chansons pour critiquer la société, rendre hommage ou faire sourire par un usage intensif d'argot dans ses paroles. Il s'est lui-même surnommé le chanteur énervant en raison de ses multiples engagements pour des causes comme les droits de l'homme, l'écologisme ou l'antimilitarisme qui transparaissent fréquemment dans ses chansons et qui ont suscité de nombreuses réactions tout au long de sa carrière. Si elles ont souvent été contestées, il est devenu au fil des années l'un des Français les plus populaires. Il a également joué dans quelques films, notamment dans l'adaptation de Germinal par Claude Berri en 1993, et dans Wanted de Brad Mirman en 2003. |

Le Marignan est un cinéma de quartier situé à Saint-Josse-ten-Noode, inauguré en 1959 et qui cessa ses activités en 1979. Construit face au cinéma Le Mirano, il est bâti sur le terrain où se dressait La Maison des Brasseurs, un lieu de divertisement où étaient régulièrement projettés des films depuis 1905. Une autre salle de spectacle, Le Claridge, était établie à quelques mètres du Mirano, en direction de la place Madou. Le Mirano, avec son auvent, son grand hall d'entrée en entonnoir décoré d'affiches peintes et sa batterie de portes vitrées faisait le pendant du Mirano et était l'archétype des cinémas des années 1950. Le plafond du hall d'entrée est décoré d'éclairage au néon dont les tubes forment une énorme lettre « M » fleurdelysée. Surmontant l'auvent, l'enseigne lumineuse toute en hauteur rappelait la bataille de Marignan (1515), avec le nom du cinéma surmonté d'une fleur de lys, le tout accolé d'une longue épée. La salle, sans balcon comptait à l'origine 500 sièges, portés à 625 par après. Le cinéma fut inauguré pour le vingt-cinquième anniversaire du groupe Les Cinés de St-Josse qui regroupait cinq salles, Le Mirano, le Century et le Marignan et, à Schaerbeek, le Savoy et le Louvre, toutes situées chaussée de Louvain et aussi pour le même anniversaire de son frère quasi jumeau, Le Mirano. Le matin du jour de l'inauguration, le 11 juin 1959, une caravane de voitures de marque Citroën défilât dans les rues de la commune pour s'arrêter devant Le Marignan où était projeté le film Madame et son auto de Sophie Desmarets. La vedette du film était en effet une 2CV de cette marque. Des opérateurs avaient filmé le début de la soirée et le film, développé aux laboratoires ten-noodois Dassonville, fut projeté parmi les compléments. | |

Sergio Leone, né le à Rome où il est mort le , est un réalisateur et scénariste italien. Père du western spaghetti (qu'il popularise largement, sans toutefois l'inventer, ni adhérer à l'épithète), il réalise les films Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand qui sont souvent considérés comme des classiques du cinéma, films qui révèlent l'acteur Clint Eastwood et le compositeur Ennio Morricone. Il est également célèbre pour la Trilogie du temps, composée de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la révolution et Il était une fois en Amérique. Alors qu'il était apprécié par le public, mais boudé par la critique et ses pairs de son vivant, son importance dans l'histoire du cinéma est par la suite reconnue. Leone réussit à s'imposer parmi les grands réalisateurs grâce à son style novateur, par sa mise en scène, et par l'utilisation de la musique, composée par son collaborateur et ami Ennio Morricone. Plusieurs réalisateurs importants reconnaissent l'influence qu'il a eue sur leur travail ou l'admiration qu'ils lui portent, au premier rang desquels Quentin Tarantino. |

La Colombie participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud du au . Il s'agit de sa deuxième participation à des Jeux d'hiver, après celle de 2010, aucun athlète n'étant parvenu à se qualifier pour l'édition de 2014 à Sotchi. La délégation colombienne est représentée par quatre athlètes (trois hommes et une femme) et ses porte-drapeaux sont le patineur Pedro Causil lors de la cérémonie d'ouverture et le skieur Michael Poettoz à celle de clôture. La délégation colombienne bénéficie d'un programme d'aide pour la fourniture des tenues de compétition et pour les uniformes grâce au Comité international olympique et à la fédération mondiale de l'industrie d'articles de sport (WFSGI). La Colombie ne remporte pas de médaille au cours de ces Jeux olympiques. Son meilleur classement est une 20e place remportée par Pedro Causil lors de la finale de patinage de vitesse sur 500 m. À l'issue de ces Jeux, Helder Navarro, membre du Comité olympique colombien et chef de la délégation à Pyeongchang se montre toutefois satisfait des résultats obtenus. La société de télécommunications Claro obtient les droits de retransmission en Colombie des Jeux olympiques d'hiver de 2018. Elle les transmet via deux chaînes de télévision payantes, une application mobile et un portail web. | |

La Colombie participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver au Canada qui se déroulent du 12 au 28 février 2010. Il s'agit de sa première participation à des Jeux d'hiver. La délégation colombienne est représentée par une seule athlète en ski alpin, Cynthia Denzler, qui est la porte-drapeau du pays lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux. La Colombie fait partie des pays qui ne remportent pas de médaille au cours de ces Jeux olympiques. La seule sportive engagée ne se classe pas dans les dix premiers de sa discipline, terminant 51e à l'épreuve de slalom, après avoir été disqualifiée en slalom géant deux jours auparavant, ayant raté une porte. En Colombie, la chaîne publique Señal Colombia obtient la licence pour transmettre à la télévision ces Jeux d'hiver, diffusant ainsi les cérémonies d'ouverture et de clôture et trois émissions quotidiennes d'une heure durant toute la période que dure la compétition. Par ailleurs, ESPN assure également l'émission de ces Jeux à la radio et à la télévision par câble et satellite tandis que Terra Networks les diffuse sur Internet. |

La déclaration sur l'identité coopérative est énoncée par l’Alliance coopérative internationale et date de 1895. Après avoir défini les coopératives et leurs valeurs, la déclaration énonce les sept principes de la coopération.

| |

Épernay est une commune française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne. Divisée en deux cantons dont elle est le chef-lieu et comptant officiellement 24 609 habitants en 2008, Épernay est la 3e ville la plus peuplée de la Marne derrière Reims et Châlons-en-Champagne. Elle est le centre de la communauté de communes Épernay Pays de Champagne. Ville implantée au cœur d'une région viticole, l’essentiel de son histoire moderne et de son économie est lié au champagne, dont la production se développe à partir du XVIIIe siècle et qui en constitue le principal atout touristique. La commune possède également de nombreux édifices protégés au titre des monuments historiques. Les habitants d'Épernay sont appelés les Sparnaciens. |

Le parc national du Gros-Morne est un parc canadien, situé sur la côte occidentale de l'île de Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à environ 700 km à l'ouest de Saint-Jean. Il est nommé d'après le Gros Morne, le second sommet de l'île. D'une superficie de 1 805 km2, le parc est particulièrement réputé pour la richesse de sa géologie. Il possède une portion du fond océanique de l'ancien océan Iapetus et du manteau terrestre exposé, ce qui en fait un bon exemple de la tectonique des plaques. Il est aussi reconnu pour la beauté de ses vallées glaciaires, dont celle de l'étang Western Brook. Habitée par diverses tribus depuis plus de 5 000 ans, la zone du parc fut aussi l'une des premières régions des Amériques fréquentées par les Européens, d'abord par les Vikings au Xe siècle et ensuite par les pêcheurs basques, français et anglais. Longtemps disputée, la région Gros-Morne devint anglaise au début du XVIIIe siècle, mais les Français conservèrent des droits de pêche et de séchage du poisson. Elle fut finalement habitée, à partir du début du XIXe siècle, par une population pratiquant la pêche ainsi que l'exploitation forestière. Le parc a été créé en 1973 à la suite d'une entente fédérale-provinciale, qui fut officialisée le . Il fut reconnu comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1987. Le parc est visité par 130 000 visiteurs par année et est administré par l'agence Parcs Canada. | |

|

La Société de limonaderies et brasseries d'Afrique (SOLIBRA) est une société anonyme de droit ivoirien créée en 1955 sous l’appellation « Société de limonaderies et glaces d’Abidjan » (SOCIGLACE) et alors spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses et de glace. Elle prend son nom actuel en 1958 lorsqu’elle s’assure le concours de la société anonyme « Brasserie Artois » (plus importante brasserie de Belgique) et ouvre ses activités au marché de la bière en Côte d’Ivoire. Depuis 1994, la Société de limonaderies et brasseries d’Afrique a été rachetée par le groupe BGI (Brasseries et glacières internationales, filiale du Groupe Castel). La Solibra, qui a un capital de 4 110 000 000 FCFA au , est cotée à la bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) où elle a obtenu le 3e prix Palmes BRVM de l’édition 2006. | |

Les chevaux légendaires du Pas-de-Calais sont des animaux fabuleux et diaboliques de couleur blanche, mentionnés dans le folklore de l'Artois, du Ternois et du Boulonnais sous divers noms. La blanque jument apparaissait, dit-on, à la tombée du jour ou au milieu de la nuit pour tromper les enfants et les hommes. Elle tentait ces derniers pour la monter et son dos pouvait s'allonger pour accueillir, en général, jusqu'à sept cavaliers. Dès qu'ils étaient bien installés sur son dos, elle les entraînait dans des pièges ou les jetait à l'eau. Cet animal est mentionné sous le même nom à Samer. Ech goblin et le qu'vau blanc de Saint-Pol-sur-Ternoise, qui portait un collier à clochettes pour attirer ses victimes, jouent le même rôle, tout comme ch'blanc qu'vo de Maisnil, ou encore l'animal de Vaudricourt, cheval blanc ou âne gris qui emporta vingt enfants et finit par les noyer. Toutes ces légendes propres à la région rejoignent un folklore français où abondent les chevaux blêmes et maléfiques en relation avec la nuit, l'eau, et leurs dangers. |

Un Helhest ou Helhestr (« cheval des enfers » ou « cheval de la déesse des enfers ») est, dans le folklore du Danemark et du Schleswig, un cheval à trois jambes associé au royaume des morts, Hel, ainsi qu'à la déesse scandinave de ce royaume, qui porte également le nom de Hel. Ce cheval, mentionné par Jacob Grimm dans son étude de la mythologie teutonne, l'est ensuite durant tout le XIXe siècle où, selon la croyance populaire, le Helhest, cheval fantôme monté par la Mort, annonçait la maladie, les accidents et surtout les décès. Il pouvait aussi s'agir du fantôme d'un cheval enterré vivant sous les cimetières suivant une ancienne tradition, afin qu'il revienne guider les morts comme psychopompe. La légende veut que toute personne qui voit le Helhest soit sur le point de « fermer les yeux et de s'en aller », c'est-à-dire de mourir. La vision du cheval ou le simple fait d'entendre ses pas s'avèrent mortels, le son des pas du Helhest sur ses trois jambes étant clairement identifiable. | |

Le tango est une danse et un genre musical rioplatense, c'est-à-dire du Río de la Plata, principalement Buenos Aires en Argentine et Montevideo en Uruguay, né à la fin du XIXe siècle. Le tango est une danse de bal qui se danse à deux. C'est une danse d'improvisation, au sens où les pas ne sont pas prévus à l'avance pour être répétés séquentiellement, mais où les deux partenaires marchent ensembles vers une direction impromptue à chaque instant. Un partenaire (traditionnellement l'homme) guide l'autre, qui suit en laissant aller naturellement son poids dans la marche, sans chercher à deviner les pas. Lire l'article |

Les dinosaures sont des animaux vertébrés ayant régné sur les écosystèmes terrestres durant plus de 170 millions d'années. Ils sont apparus sur Terre à la fin du Trias, il y a environ 240 millions d'années. La Pangée n'étant pas encore fragmentée au Trias, les dinosaures ont pu coloniser tous les continents à pied sec. A la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, une catastrophe causa leur extinction. Un groupe de dinosaures a toutefois survécu : les oiseaux... Lire l’article | |

|

Kingdom Hearts (キングダム ハーツ, Kingudamu Hātsu) est une série de jeux vidéo d'action-RPG développée et éditée par Square Enix, qui marque l'association entre Disney Interactive Studios et l'univers des jeux de Square sous la direction de Tetsuya Nomura. Kingdom Hearts est donc un crossover entre plusieurs personnages de Square et l'univers Disney qui a lieu dans un monde parallèle créé spécialement pour la série. Dans chacun des opus, les voix des personnages de Disney sont interprétées par les mêmes célébrités que dans leur œuvre d'origine. Les personnages de la franchise de Square Enix Final Fantasy font eux aussi des apparitions et interagissent avec le joueur et avec les personnages de Disney. La série tourne autour de la recherche des amis de Sora, le personnage principal, et de ses rencontres avec les personnages de Disney et de Final Fantasy au travers de différents mondes. En 2012, la série compte sept épisodes sortis sur différentes consoles de jeux vidéo, mais de futurs opus sont programmés. Même si chaque titre ne reçoit pas le même succès, la plupart des jeux de la série sont acclamés par les critiques et reçoivent un important succès commercial. En mars 2011, la série Kingdom Hearts s'est vendue à plus de 17 millions d'exemplaires à travers le monde. Une grande variété de produits dérivés est sortie, comprenant les bandes originales, des figurines, guides de jeux, romans et une série en manga. |

À partir du XIXe siècle, la notion de droits de l'homme commence à pénétrer en Iran. Au cours du XXe siècle, les droits de l'homme font l'objet de luttes pour leur application et de restrictions diverses, qui durent encore aujourd'hui. Pendant plusieurs siècles, la charia a réglé la vie juridique en Iran, jusqu'à la révolution constitutionnelle de 1906. Le système juridique traditionnel à partir de là est transformé en profondeur avec le règne de la dynastie Pahlavi (1926-1979) qui se détache de la charia, celle-ci ayant montré ses limites et son incapacité à régir la vie juridique du pays. Mohammed Reza Shah Palavi introduit un droit moderne où les principes des droits de l'homme sont partiellement présents. La période la plus démocratique que connut l'Iran, sous Mossadegh premier ministre du gouvernement du chah au début des années 1950, est cependant suivie de régressions des droits de l'homme, sous l'impulsion du chah Mohamed Reza Pahlavi lorsque son pouvoir commence à être contesté par diverses forces dont les islamistes, mais également les libéraux et l'opposition de gauche, auxquelles il oppose la répression. Puis sous le gouvernement islamiste qui vit Khomeini imposer au pays le retour à la charia, suite à la révolution islamiste de 1979, les droits de l'homme sont abandonnés dans leur principe et dans la réalité de la vie de la société iranienne. Toutefois, les libertés sont une tradition ancienne en Iran. Dans l'Antiquité, à l'époque de la dynastie des Achéménides, on constate l'existence d'une grande tolérance en matière religieuse sous forme d'un pluralisme religieux admis, de droits individuels et d'une conception relativement égalitaire de la condition des femmes. Elles sont l'œuvre des réformes de Cyrus II au VIe siècle avant notre ère qui toutefois ne lui survivent que partiellement, et sont caractéristiques de la période préislamique. Ces principes de liberté ne survivent guère à la conquête de la Perse par les Arabes au VIIe siècle et l'importation de l'islam fait disparaître les religions perses antiques, c'est pourquoi les libertés connaissent des sorts très divers au cours de l'histoire du pays. Au cours du XXe siècle, l’Iran subit à plusieurs reprises des bouleversements sociaux et politiques, s'accompagnant de changements multiples dans l'application des droits humains fondamentaux. Un nationalisme inséparable de la religion caractérise le pays au XIXe siècle suivi d'une première révolution, en 1906, qui a doté l'Iran d'une monarchie de type parlementaire. Soixante-dix ans plus tard, la révolution qui a renversé le Shah, se produit au nom de la religion et restaure les valeurs de l'islam comme soubassement du droit. Alors une période de terreur suit l'instauration de la république islamique. Cependant la généralisation de l'accès à l'éducation et l'arrivée au pouvoir de réformistes en 1997 se traduisent, durant un temps assez bref par la reconquête de certaines libertés, qui disparaissent à nouveau avec l'élection d'Ahmadinejad en 2005 sous le contrôle de l'ayatollah Khamenei... | |

Le théorème du minimax de John von Neumann (parfois appelé théorème fondamental de la théorie des jeux), démontré en 1926, est un résultat important en théorie des jeux. Il assure que, pour un jeu non-coopératif synchrone à information complète opposant deux joueurs, à nombre fini de stratégies pures et à somme nulle, il existe au moins une situation d'interaction stable, à savoir une situation dans laquelle aucun des deux agents n'a intérêt à changer sa stratégie (équilibre de Nash). Le théorème du minimax fournit une méthode rationnelle de prise de décision dans un contexte bien précis : celui où s'affrontent deux adversaires (des entreprises concurrentes ou des États en guerre par exemple) lorsqu'on suppose qu'ils doivent prendre leurs décisions simultanément et que tout gain de l'un est perte de l'autre. Cette seconde hypothèse, rarement remplie dans la réalité, limite cependant beaucoup son intérêt pratique. |

John Michael Wright, né en mai 1617 et mort en juillet 1694, est un peintre portraitiste baroque écossais qui étudie à Édimbourg sous la direction de George Jamesone. Il acquiert ensuite une solide réputation d'artiste et de savant lors d'un long séjour à Rome où il est admis à l’Accademia di San Luca et fréquente les plus éminents artistes de sa génération. Wright est engagé, en 1655, par l'archiduc Léopold-Guillaume de Habsbourg, gouverneur des Pays-Bas espagnols, afin d'acquérir pour son compte des œuvres d'art en Grande-Bretagne. Il s'établit alors en Angleterre, dès 1656, et devient peintre de la cour avant et après la Restauration anglaise. Converti au catholicisme, il est l'un des favoris de la cour des Stuart, travaillant pour Charles II et Jacques II, il est le témoin des nombreuses manœuvres politiques de l'époque. Lors des dernières années du règne des Stuart, il retourne à Rome dans le cadre d'une ambassade auprès du pape Innocent XI... | |

Le projet Gutenberg est une bibliothèque de versions électroniques libres (parfois appelés e-texts) de livres physiquement existants. Les textes fournis sont essentiellement du domaine public, soit parce qu'ils n'ont jamais été sujets à des droits d'auteur soit parce que ces derniers sont expirés. Il y a également quelques textes toujours sous droit d'auteur, mais malgré tout rendus disponibles pour le projet avec la permission de l'auteur. Le projet fut lancé par Michael Hart en 1971 et nommé en hommage à l'imprimeur allemand du XVe siècle Johannes Gutenberg. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L’université Paris Diderot (nom officiel : Paris-VII) est une université pluridisciplinaire située à Paris en France, et est une des huit universités de l’académie de Paris. Elle a été créée en 1971 suite à la scission de l’université de Paris. Depuis son déménagement en 2007 du campus de Jussieu, elle est principalement implantée dans le quartier de Paris Rive Gauche. L’université est membre du PRES Sorbonne Paris Cité depuis le . Elle est spécialisée dans le domaine des sciences, des formations du domaine de la santé, des sciences humaines et sociales, ainsi que des arts, lettres et langues. Ses activités de recherche se concentrent autour de 102 équipes (dont près de 80 % associées à de grands organismes de recherche) et regroupent près de 2 300 doctorants et 2 000 enseignants-chercheurs. Elle forme près de 25 000 étudiants. Parmi les personnalités liées à l’université, deux enseignants ont obtenu un prix Nobel, et deux autres ont exercé la fonction de ministre de l’éducation nationale en France. | |

Philétas ou Philitas de Cos (vers -340 - vers -285) est un érudit et un poète du début de l'époque hellénistique de la Grèce antique. Habitant Alexandrie, il vécut dans la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C. et fut nommé précepteur de l'héritier du trône de l’Égypte ptolémaïque. Il était mince et fragile ; Athénée le caricatura comme un érudit tellement plongé dans ses études qu'il en dépérit et en mourut. Philétas fut le premier grand écrivain à la fois savant et poète. Sa réputation perdura pendant des siècles, sur la base de son étude pionnière des mots et de la métrique élégiaque. Sa liste de vocabulaire, Mélanges, décrit la signification des mots littéraires rares, y compris ceux qui avaient été utilisés par Homère. Sa poésie, notamment son poème élégiaque Déméter, était très respectée des poètes antiques. Toutefois, la plupart de ses œuvres ont été perdues. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

L'appareillage électrique à haute tension est l'ensemble des appareils électriques qui permettent la mise sous ou hors tension de portions d'un réseau électrique à haute tension (y compris pour des opérations de délestage). L’appareillage électrique est un élément essentiel qui permet d’obtenir la protection et une exploitation sûre et sans interruption d’un réseau à haute tension. Ce type de matériel est très important dans la mesure où de multiples activités nécessitent de disposer d'une alimentation en électricité qui soit permanente et de qualité. L’appellation « haute tension » regroupe l'ancienne moyenne tension (HTA) et l'ancienne haute tension (HTB), elle concerne donc les appareils de tension assignée supérieure à 1 000 V, en courant alternatif, et supérieure à 1 500 V dans le cas de courant continu. Les applications industrielles des disjoncteurs à haute tension sont pour l'instant limitées au courant alternatif car elles sont plus économiques, il existe cependant des sectionneurs à haute tension pour liaisons à courant continu. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | |

La Renault 4CV, du constructeur français Renault, est une voiture conçue par Fernand Picard et Edmond Serre, deux ingénieurs de Renault, qui voit le jour en 1947, suite au développement de trois prototypes. C'est une petite voiture, mais elle est particulièrement spacieuse pour son époque et ses dimensions extérieures. Elle est la première voiture française à atteindre une production d'un million d'exemplaires. Présentée le 26 août 1944, au lendemain de la Libération de Paris, la Renault 4CV symbolise le retour de la paix et de la prospérité. Elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre, comme l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». Sa production s'étend de 1946 au 6 juillet 1961, date de sortie du 1 105 547e et dernier exemplaire : outre la Dauphine, la 4CV sera, pendant près de 15 ans, le principal modèle commercialisé par Renault. |

Le pétrole, première source d'énergie utilisée dans le monde, est un mélange de composés organiques principalement extrait du sous-sol par forage. Carburant majoritairement utilisé dans les transports, il est également à la base de la fabrication des plastiques. D'après la théorie du pic pétrolier, sa production devrait atteindre son point culminant dans les années à venir. Lire l'article | |

Le Maître du Cardinal de Bourbon désigne par convention un enlumineur actif en France entre 1470 et 1500. Ce maître anonyme doit son nom à un manuscrit évoquant la vie et les miracles de saint Louis enluminé à l'attention de Charles II de Bourbon, cardinal et archevêque de Lyon. Sa carrière reste très mal connue et repose en grande partie sur des hypothèses. D'origine flamande, il est formé dans l'orbite du groupe du Maître de Marguerite d'York dans la région de Bruges. Peut-être passé par Rouen dans les années 1470, il est installé à Paris à partir des années 1480, où il enlumine un grand nombre de manuscrits destinés à des proches du roi Louis XI. Il a été proposé de l'identifier à Guérard Louf, peintre et sculpteur d'Utrecht installé à Rouen, mais cette identification a depuis été remise en cause. Son style est marqué par des encadrements de miniatures imitant l'architecture gothique, des personnages au physique marqué et au visage expressif, le goût des détails notamment vestimentaires et un souci de réalisme parfois sanglant, typique de l'enluminure flamande de son époque. Il utilise d'autre part des mises en scène complexes mêlant plusieurs perspectives dans une même image et compartimentant les miniatures, le tout mis en valeur par des couleurs chatoyantes. Ainsi, son style s'inspire à la fois de l'enluminure des Pays-Bas et de celle de Paris. Toutefois, il se montre original dans ses ouvrages majeurs, tels La vie de saint Louis ou la chronique du siège de Rhodes dans lesquels il développe des cycles iconographiques qui lui sont propres. Au total, seize livres d'heures et dix autres manuscrits lui sont attribués entièrement ou partiellement. Il pourrait aussi avoir réalisé des modèles pour des gravures, de la peinture sur panneau et des peintures murales mais sans qu'aucune œuvre ne soit attestée de sa main. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |

Gustav Stresemann (né le à Berlin et mort le à Berlin) est un homme politique allemand, fondateur et dirigeant du Parti populaire allemand, chancelier en 1923 et ministre des Affaires étrangères de 1923 à sa mort. Figure incontournable de la République de Weimar, Gustav Stresemann a permis à l'Allemagne de retrouver un poids diplomatique et économique perdu après la Première Guerre mondiale en mettant en œuvre une politique pragmatique. Cette politique où les compromis ont eu une large part n'a pas été menée aux dépens de l'Allemagne. À chaque concession allemande a correspondu une avancée soit diplomatique soit économique. Après avoir jugulé l'hyperinflation qui menaçait l'existence même de l'Allemagne, Stresemann s'est attaqué à d'autres problèmes comme l'occupation de la Ruhr, les réparations de guerre ou encore les frontières définies par le traité de Versailles. Le caractère pragmatique de sa politique lui a attiré beaucoup d'ennemis et c'est abandonné par une grande partie de la classe politique que Stresemann a dû mener ses combats. Avec Aristide Briand, il a été l'artisan d'un rapprochement franco-allemand et de changements diplomatiques sur le plan européen, ce qui leur a valu à tous les deux le prix Nobel de la paix. Ce rapprochement a toutefois été arrêté net dans sa lancée à la mort du ministre allemand à l'âge de cinquante-et-un ans. Avec sa mort, la République de Weimar perd l'un de ses derniers défenseurs. | |

CITURA est la marque commerciale de Transdev Reims, la compagnie exploitant le réseau de transports en commun de Reims Métropole, formé de 22 lignes de journée et 10 de soirée. Depuis le , il remplace le réseau TUR (Transports urbains de Reims) qui était composé de 23 lignes de journée et de 5 lignes de soirée. Le réseau TUR assurait plus de 30 millions de déplacements par an, ce qui en faisait le principal réseau de la région. L'objectif de la société concessionnaire MARS est de faire passer ce chiffre à 42 millions. Le réseau fait partie des 20 plus grands employeurs du département de la Marne. |

Le docteur Ludwik Lejzer Zamenhof (francisé Louis-Lazare Zamenhof, 15 décembre 1859-14 avril 1917) est un médecin ophtalmologue né dans l'actuelle Pologne, de langue maternelle russe et de confession juive. Il est connu pour avoir établi les bases de la langue construite espéranto, encore utilisée de nos jours. Le nom de cette langue vient de son pseudonyme, Docteur Esperanto. Autres articles sélectionnés au sein du portail Espéranto

| |