Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

Le crash de l'A320 de Germanwings (vol 4U9525) est un accident aérien provoqué par le suicide du copilote Andreas Lubitz, qui a volontairement précipité son Airbus A320 contre une montagne du massif des Trois-Évêchés, sur le territoire de la commune de Prads-Haute-Bléone, dans les Alpes du Sud françaises, le . Les 144 passagers et six membres d'équipage de l'avion de la compagnie aérienne à bas prix allemande Germanwings, qui reliait Barcelone, en Espagne, à Düsseldorf, en Allemagne, sont tués sur le coup. Il s'agit du troisième plus grave accident aérien en France par le nombre de victimes. Andreas Lubitz avait été traité pour des tendances suicidaires et déclaré « inapte au travail » par un médecin. Il avait gardé cette information, n'avait pas informé son employeur et s'était tout de même présenté au travail. Peu de temps après avoir atteint l'altitude de croisière et alors que le commandant de bord est hors du poste de pilotage, il verrouille la porte et amorce une descente contrôlée qui se poursuit jusqu'à ce que l'avion percute un flanc de montagne. Les autorités aéronautiques réagissent en mettant en œuvre de nouvelles réglementations qui exigent notamment la présence permanente de deux membres du personnel autorisé dans le cockpit. La règle dite des « quatre yeux », recommandée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) quelques jours après l'accident, est rapidement mise en place au sein de plusieurs compagnies aériennes européennes. En 2017, Lufthansa, organisation mère de Germanwings, ainsi que plusieurs autres compagnies aériennes abandonnent la règle, après que plusieurs syndicats de pilotes ont critiqué l'inefficacité et les potentiels effets dangereux de la mesure. En , l'Union européenne (UE) adopte de nouvelles réglementations pour renforcer les contrôles médicaux et le soutien psychologique aux équipages. De nouvelles évaluations psychologiques sont rendues obligatoires pour les pilotes avant d'entrer dans une compagnie aérienne, les dépistages aléatoires d'alcool et de drogues sont généralisés à l'ensemble des compagnies volant dans le territoire de l'UE et des programmes de soutien renforcés aux pilotes et aux équipages sont mis en place. De plus, en réponse à une recommandation du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) afin de « trouver un juste équilibre entre la confidentialité du patient et la protection de la sécurité publique », l'AESA lance en un programme de « référentiel aéromédical européen » destiné à faciliter la traçabilité et le partage d'informations entre les différents acteurs de la médecine aéronautique. L'analyse psychologique de l'auteur et le nombre de victimes pour un suicide ont eu pour aboutissement que l'acte soit requalifié en tuerie de masse par certains experts. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |

L’économie du Nigeria est dans sa structure comparable à celle de bien des pays africains, mais tout y est à une échelle supérieure : la main-d’œuvre (c'est le pays le plus peuplé d’Afrique), les ressources naturelles (il est le premier producteur africain de pétrole), la corruption (en 2005, 152e sur 158 pays évalués). Seul son produit intérieur brut (PIB) par habitant situe le pays dans la moyenne africaine. Il reste d’ailleurs largement en dessous du niveau d’avant l’indépendance. Environ deux tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté absolue (1 $US par jour), contre 43 % en 1985. Malgré cela, et grâce à son potentiel humain et sa richesse en ressources naturelles, le Nigeria se classe au rang de deuxième puissance sub-saharienne, derrière l’Afrique du Sud. Avec environ 125 milliards de dollars par an, son PIB (en parité de pouvoir d'achat) équivaut à près de la moitié de celui de la Suisse. L’essentiel de l’activité économique se réalise dans la zone côtière, au sud du pays. | ||

Steve McNair est un joueur américain de football américain, né le à Mount Olive et mort le à Nashville. Surnommé Air McNair, il évolue au poste de quarterback. Il totalise 31 304 yards et 74 touchdowns au cours de sa carrière en National Football League (NFL), gagnant le statut d'icône afro-américaine . Sélectionné en troisième position par les Oilers de Houston lors de la draft 1995, il joue onze saisons professionnelles pour la franchise qui est renommée Titans du Tennessee après son déménagement à Nashville en 1997. Il perd à un yard près le Super Bowl XXXIV contre les Rams de Saint-Louis. Désigné meilleur joueur de la saison 2003 avec Peyton Manning, McNair fait évoluer le style de jeu de son poste avec une mobilité disciplinée qui en font l'un des meilleurs quarterbacks des années 2000. Les nombreuses blessures subies au cours de sa carrière ne l'empêchent pas d'enchaîner les victoires pour les Titans. Réputé comme un joueur résistant à la douleur, cet athlète afro-américain donne un second souffle à sa carrière après un échange aux Ravens de Baltimore en 2006. Il y termine par une superbe saison 2006 avant d'être rattrapé par les blessures et l'âge qui l'obligent à prendre sa retraite sportive après la saison 2007. Il est abattu deux ans plus tard par sa maîtresse, Sahel Kazemi, qui tente de maquiller son acte en suicide, laissant quatre enfants.

|

Dans la mythologie nordique, Vidar (en vieux norrois : Víðarr) est le dieu Ase de la forêt, de la vengeance et du silence (il est surnommé l'« Ase silencieux »). Il est le fils d'Odin et de la géante Gríðr. Vidar est l'un des dieux les plus puissants après Thor. Bien qu'il soit discret dans les mythes, il tient un rôle capital le jour de la bataille prophétique du Ragnarök, où il venge la mort de son père Odin en transperçant de son épée le cœur du loup Fenrir ou en lui arrachant la mâchoire à l'aide de ses chaussures magiques. Il survit à cette fin du monde et, avec un nombre réduit d'autres dieux rescapés de la catastrophe, il participe au renouveau de l'Univers. Le rôle discret de Vidar dans les textes laisse peu de possibilités à l'étude de sa symbolique. Toutefois, des spécialistes ont rapproché son silence des abstinences rituelles connues dans diverses sociétés, surtout les abstinences liées aux actes de vengeance, qui trouvent un écho également chez un autre dieu nordique, Vali, auquel il est lié. Certains spécialistes ont vu en Vidar un rôle cosmique, ce qui a suscité des comparaisons avec d'autres personnages de mythologies indo-européennes. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | ||

Le stade de la Meinau, communément appelé la Meinau, est un stade de football situé à Strasbourg, en France. Il s’agit du principal équipement sportif de la ville. Le site du stade de la Meinau est utilisé pour y jouer au football depuis 1906, lorsque le club du FC Frankonia transforme progressivement la prairie du jardin Haemmerlé en terrain de football. À partir de 1914, le pré est utilisé par le FC Neudorf, qui se renomme Racing Club de Strasbourg en 1919. La première tribune, en bois, est construite en 1921, année où le jardin prend le nom de stade de la Meinau. L’enceinte est rénovée en 1951, avant d’être complètement reconstruite en 1984. De plus de 40 000 places, la capacité est ensuite réduite à 29 000 places, dont 24 000 assises, pour mettre le stade aux normes de sécurité et de confort. La Meinau est le douzième plus grand stade français en nombre de places proposées. Si le club résident est le RC Strasbourg, l’enceinte accueille ponctuellement d’autres évènements sportifs ou culturels. Le stade se situe le long du Krimmeri, un bras non canalisé du Rhin, dans le quartier de la Meinau. |

Un paradis fiscal est un territoire où la fiscalité est peu importante. Ces territoires sont souvent utilisés par les entreprises pour échapper aux taxes et aux lois des pays où la fiscalité et la transparence financière sont très règlementées. La plupart des multinationales ont des succursales dans des paradis fiscaux. L’entreprise Parmalat y avait des avoirs, avant de faire faillite et de devenir le plus important scandale financier européeen. Lire l’article | ||

Les Yanomami sont un des peuples indigènes parmi les plus nombreux des forêts d’Amérique du Sud, à la fois au Brésil et au Venezuela. Ils constituent un ensemble linguistique et culturel divisé en quatre sous-groupes parlant des langues mutuellement intelligibles. Leur population est estimée à 27 000 personnes, dans laquelle les Yanomami occidentaux représentent près de 50 % de l’ethnie. Bien que chaque communauté se considère comme autonome sur les plans politique et économique, elles entretiennent un vaste réseau social qui émaille de part en part tout le territoire Yanomami...

|

L’économie des Iroquois, telle qu’elle est apparue aux premiers colons européens, reposait sur une organisation collective de la production qui combinait l’agriculture et des activités de type chasse et cueillette. Ce système économique était commun dans ses grands traits à toutes les tribus de la Confédération iroquoise – les Iroquois proprement dit – et plus largement à l’ensemble des peuples iroquoiens du nord - dont les mieux connus sont les Hurons – qui vivaient dans la région correspondant aujourd’hui à l’État de New York et à la zone des Grands Lacs. La Confédération iroquoise s’était constituée peu de temps avant la venue des Européens par le regroupement de cinq tribus, les Cinq-Nations (Sénécas, Cayugas, Onondaga, Oneidas et Mohawks), auxquelles une sixième (les Tuscaroras) s’adjoignit plus tard. Quant aux peuples hurons, bien qu’ennemis traditionnels des Iroquois, ils appartenaient à la même famille linguistique et pratiquaient une économie similaire. Ces peuples étaient avant tout agriculteurs et se nourrissaient des « trois sœurs » communément cultivées parmi les groupes amérindiens : le maïs, le haricot et la courge. Semi-sédentaires, ils complétaient leur alimentation par la pêche, au printemps, et la chasse, pour laquelle les hommes quittaient les villages de l’automne à l’hiver. Ils avaient élaboré des formes culturelles spécifiques, en rapport avec leur mode de vie. Au nombre de ces créations figuraient leurs conceptions de la nature et de la gestion de la propriété. Les Iroquois avaient développé une économie très différente du système occidental aujourd’hui dominant. Elle se caractérisait notamment par la propriété collective du sol, une division du travail selon le genre et un mode d’échange fondé principalement sur l’économie de don. Dans cette société relativement homogène, les conflits endémiques avec les nations voisines entretenaient un élément de différenciation interne par le flux de captifs qu’ils produisaient et dont le statut pouvait aller de l’esclavage à l’adoption… Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | ||

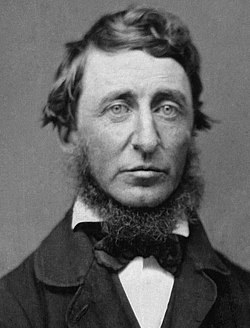

Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau le à Concord (Massachusetts) où il est mort le , est un essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain. Son œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, publiée en 1854, qui délivre ses réflexions sur une vie simple loin de la société, dans les bois, lors de sa « révolte solitaire ». Le livre La Désobéissance civile (1849), dans lequel il avance l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste, est considéré comme à l'origine du concept contemporain de non-violence. Abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences et militant contre les lois sur les esclaves évadés et capturés, louant le travail des abolitionnistes et surtout de John Brown, Thoreau propose une philosophie de résistance non violente qui influence des figures telles que Léon Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King. Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing (1780 - 1842), Thoreau se veut un observateur attentif de la nature et ce surtout dans ses dernières années durant lesquelles il étudie des phénomènes aussi variés que les saisons, la dispersion des essences d'arbres ou encore la botanique. Les différents mouvements écologistes ou les tenants de la décroissance actuels le considèrent comme l'un des pionniers de l'écologie car il ne cesse de replacer l'homme dans son milieu naturel et appelle à un respect de l'environnement. « Ma vie a été le poème que j'aurais voulu écrire » explique Thoreau dans un poème, car il est avant tout à la recherche de l'existence la plus authentique. Selon l'expression de Michel Barrucand : « Vivre fut sa profession, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner ». |

Æthelflæd ou Ethelfleda, probablement née dans les années 870 et morte en 918, est la fille aînée du roi de Wessex Alfred le Grand. Épouse de l'ealdorman Æthelred de Mercie, elle règne à ses côtés jusqu'à sa mort, en 911, après quoi elle gouverne seule la Mercie, cas extraordinaire pour l'époque. Elle poursuit avec succès la lutte contre les Vikings en collaboration avec son frère Édouard l'Ancien et fonde plusieurs forteresses dans les Midlands pour défendre son pays contre les Vikings. Elle dirige également une campagne contre les Gallois. Après s'être emparée des forteresses vikings de Derby et Leicester, Æthelflæd meurt à Tamworth le . Elle ne laisse qu'une fille, Ælfwynn, qui est rapidement déposée par Édouard. Celui-ci unit ainsi la Mercie au Wessex, préparant la naissance du royaume d'Angleterre. | ||

|

L'histoire des Studios Disney de 1922 à 1937 est caractérisée par une production tournée uniquement vers les courts métrages d'animation. Elle donne les racines à la fois du studio Disney mais aussi de toute l'entreprise Walt Disney Company. La période commence en 1922 avec la création du premier studio de Walt Disney à Kansas City, Laugh-O-Gram, et se poursuit en 1923 avec la création du Disney Brothers Studios à Hollywood, où Disney lance plusieurs séries. La première est Alice Comedies, suivie en 1927 par Oswald le lapin chanceux. En raison de problèmes liés aux droits de productions d'Oswald, Disney est contraint de débuter une nouvelle série, Mickey Mouse. Fort du succès de celle-ci, Disney lance une seconde série dès 1929, les Silly Symphonies. Les premières séries sont surtout un apprentissage pour les jeunes membres du studio, pour la plupart de futurs grands noms de l'animation. Avec Mickey Mouse, Disney révolutionne le secteur d'activité, innovant en synchronisant le son avec l'image. Les innovations se poursuivent avec la série Silly Symphonies, qui est la première à utiliser de manière régulière la couleur grâce au procédé Technicolor. Cette période s'achève de manière informelle avec la sortie du premier long métrage d'animation du studio, Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), suivi par d'autres longs métrages, période qui sera appelée le « Premier Âge d'Or » du studio. Toutefois, la production de courts métrages d'animation traditionnelle, qui s'arrête officiellement en 1956, se poursuivra encore jusque dans les années 1970, avec entre autres des courts métrages éducatifs. |

Nanohana (なのはな, litt. « fleurs de colza ») est une anthologie de shōjo mangas écrits et dessinés par Moto Hagio et publiés entre 2011 et 2012 dans le magazine Monthly Flowers de Shōgakukan. Il s'agit d'une collection de one shots sur le thème de l'énergie nucléaire et plus particulièrement sur l'accident nucléaire de Fukushima ; elle est l'une des toutes premières œuvres publiées sur ce thème au Japon. L'œuvre forme un diptyque, dans lequel un message d'espoir consécutif à la triple catastrophe de Fukushima est confronté à une satire contre l'énergie nucléaire.

| ||

Le Grand Prix automobile de France 1906, officiellement dénommé Grand Prix de l'Automobile Club de France 1906, est le premier Grand Prix automobile organisé par l'Automobile Club de France (ACF). Il est créé à l'initiative de l'industrie automobile française dans le but de disposer d'une alternative aux coupes Gordon Bennett, dont le nombre de participants par pays est limité quelle que soit la taille de son industrie. La France ayant à cette époque la plus importante industrie automobile en Europe, le Grand Prix se tient sans limite de participants, de façon à mieux refléter la domination des Français en compétition automobile. Disputé au Mans les 26 et sur le circuit de la Sarthe, le tracé, d'une longueur de 103,18 km, est essentiellement composé de routes poussiéreuses mais goudronnées, sur lesquelles chaque participant va rouler à six reprises par jour ; le Grand Prix se déroulant sur deux jours, la distance de course totale est ainsi de 1 238,16 km. Au bout d'un peu moins de 12 heures et 15 minutes, l'épreuve est remportée par le Hongrois Ferenc Szisz au volant d'une Renault AK. Le célèbre pilote italien Felice Nazzaro, sur Fiat, termine deuxième devant le Français Albert Clément. Paul Baras, pilote Brasier, réalise le meilleur tour en course lors de son premier tour. Il conserve la tête de la course jusqu'au troisième tour, avant que Szisz ne s'empare de la première position, la défendant jusqu'à l'arrivée. La chaleur ayant fait fondre le goudron de la route, la course est vite rendue dangereuse et les crevaisons sont fréquentes. Néanmoins, le manufacturier de pneumatiques Michelin a conçu une jante amovible avec un pneu déjà posé, ce qui permet des échanges de roues rapides et donc d'économiser une quantité importante de temps. Cela a permis, le deuxième jour, à Nazzaro de passer devant Clément dont la Clément-Bayard 100 HP n'était pas équipée du système, contrairement à la Fiat 130 HP Corsa de Nazzaro. |

L’Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par l’écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses termes. Il s’agit de l’histoire, présentée comme authentique, du berger Elzéard Bouffier, personnage pourtant de fiction, qui fait revivre sa région, localisée en Haute Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres. Écrite à la suite d’une commande du magazine américain Reader’s Digest, la nouvelle a eu un retentissement mondial. Elle est aujourd’hui considérée comme un manifeste à part entière de la cause écologiste. Beaucoup de personnes ont cru que le personnage d’Elzéard Bouffier avait vraiment existé, croyance sur laquelle Giono n’a pas manqué de jouer. La nouvelle véhicule de nombreux messages : écologiques, humanistes et même politiques. L’histoire d’Elzéard Bouffier est en effet considérée dans la littérature écologiste comme une parabole de l’action positive de l’homme sur son milieu et de l’harmonie qui peut s’ensuivre. Le récit de Giono a donné lieu à un film d’animation du même nom, réalisé par l’illustrateur Frédéric Back et lu par Philippe Noiret, et qui a obtenu plus de 40 prix à travers le monde. L’Homme qui plantait des arbres est aujourd’hui reconnu comme une œuvre majeure de la littérature de jeunesse et elle est, à ce titre, et pour son message écologique, étudiée en classe. | ||

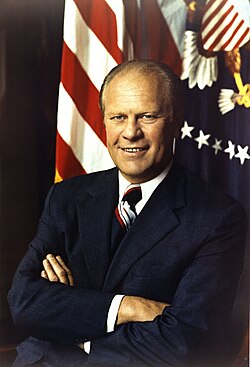

Gerald Rudolph Ford, Jr., né sous le nom de Leslie Lynch King, Jr. le à Omaha (Nebraska) et mort le à Rancho Mirage (Californie), est un homme d'État américain, 38e président des États-Unis du au . Avant d'accéder à la vice-présidence à la suite de la démission de Spiro Agnew, en décembre 1973, il occupa pendant vingt-cinq ans le siège de représentant du cinquième district du Michigan à la Chambre fédérale. Au cours de cette période, il assuma la charge de leader de l'opposition républicaine pendant huit ans. Son mandat présidentiel intérimaire suite à la démission de Richard Nixon fut marqué par la Guerre froide et les conséquences du premier choc pétrolier. Gerald Ford intervint moins que ses prédécesseurs dans les affaires du Viêt Nam et signa les accords d'Helsinki, en 1975, qui favorisèrent la détente avec l'URSS. Dans le domaine de la politique intérieure, il prit la décision controversée d'accorder la grâce présidentielle à Richard Nixon après le scandale du Watergate. Durant son mandat, le Congrès prit une importance croissante dans les affaires internationales, alors que le rôle du président s'amoindrit. Enfin, sur le plan économique, il dut faire face à la récession et à l'inflation... |

1984 est un spot publicitaire réalisé par Ridley Scott pour le lancement en 1984 du premier ordinateur Macintosh de la firme californienne Apple : le 128K. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de la publicité. Dans ce film de 60 secondes, Anya Major joue le rôle de l'héroïne inconnue et David Graham le Big Brother que l'on voit à l'écran. Il s'inspire de l'univers du roman 1984 de George Orwell, et marque l'histoire de la publicité en ne montrant pas le produit vendu, et en n'expliquant pas non plus en quoi il consiste concrètement. Il n'a été diffusé, en tant que spot publicitaire, qu'une seule fois au niveau national aux États-Unis : le lors du troisième quart-temps du XVIIIe Super Bowl devant 90 millions de téléspectateurs. Autres bons articles du portail des années 1980

| ||

Thelma et Louise (Thelma and Louise) est un film américain réalisé par Ridley Scott en 1991, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Avec Geena Davis (Thelma) et Susan Sarandon (Louise) dans les rôles principaux, il raconte l'histoire de deux femmes dont l'excursion d'un week-end se transforme en cavale à travers les États-Unis. Ce film met également en scène Harvey Keitel, ainsi que Brad Pitt dont la carrière a été lancée par ce long métrage. Écrit par la scénariste Callie Khouri, ce film a failli ne jamais voir le jour devant la méfiance de bon nombre de producteurs et réalisateurs, en raison de son thème et de sa scène finale d'anthologie qui tranchaient avec la production hollywoodienne classique. À sa sortie, ce film a suscité une polémique aux États-Unis, notamment parce qu'il mettait en scène deux héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. À l'intersection de plusieurs genres cinématographiques, il est aujourd'hui considéré comme un classique, a influencé d'autres films et œuvres artistiques, et est devenu un film culte du féminisme. |

Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s'étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d'appellations d'origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs. Tout commença quand les Bituriges Vivisques – peuple celte établi à l’embouchure de la Gironde un demi-siècle avant notre ère – en commerçant avec la Narbonnaise romaine, découvrirent la culture de la vigne et le vin. La volonté d'acclimater un vignoble dans leur région impliquait une sélection des plants les mieux adaptés au terroir et au climat... | ||

La cathédrale Notre-Dame de Constance est l'ancien siège de l'évêché de Constance, en Allemagne. La première construction de l'édifice remonte aux premiers temps de la création du siège épiscopal, vers l'an 600, et est mentionnée pour la première fois en l'an 780. Elle fut pendant douze siècles le siège de l'évêque de Constance et accueillit les débats du Concile de Constance (1414-1418). Depuis la disparition de l'évêché de Constance en 1821, la cathédrale est utilisée comme église paroissiale. D'un point de vue architectural, il s'agit d'une des plus grandes églises romanes du sud-ouest de l'Allemagne. Cette basilique, construite sur un plan en forme de croix latine (composée d'une nef de neuf travées flanquée de collatéraux, d'un transept saillant et d'une abside à plan carré), fut consacrée en 1089. La construction romane a évolué dans le style gothique avec le large bloc de la tour de l'ouest, comprenant le portail occidental (XIIe – XVe siècle), la rangée de chapelles annexes (XVe siècle), et plus particulièrement le sommet néo-gothique de la tour, datant seulement du XIXe siècle. La rotonde de Saint-Maurice, de style roman, comportant un Saint-Sépulcre du gothique primitif, est un lieu important de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (le Schwabenweg, ou route souabe). La cathédrale, plus haut bâtiment de la vieille ville, à la silhouette facilement reconnaissable, se détache comme le symbole de la cité. L'ameublement des époques gothique et romane subsiste seulement ponctuellement ; à l'intérieur de l'église le mobilier des époques baroque, classique et néo-gothique se superpose. Les saints patrons de la basilique sont la Vierge Marie et les patrons de l'ancien évêché de Constance, saint Pélage et Conrad de Constance. Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |

L'Urartu ou Ourartou (en arménien Ուրարտու) est un royaume constitué vers le IXe siècle av. J.-C. sur le haut-plateau arménien, autour du lac de Van (actuelle Turquie orientale). À son apogée au milieu du VIIIe siècle, son territoire s'étend également sur les pays voisins : Arménie autour du lac Sevan, nord-ouest de l'Iran autour du lac d'Ourmia, nord de la Syrie et de l'Irak, voire le sud de la Géorgie. Le terme « Urartu » servait à désigner cet État dans les sources de l'Assyrie, son grand adversaire. Dans leurs inscriptions dans leur propre langue, ses rois parlaient de Biaineli. Ce royaume et sa culture disparaissent dans le courant de la première moitié du VIe siècle av. J.-C. dans des conditions inconnues, laissant la place aux Arméniens. L'Urartu a d'abord été connu par les sources écrites provenant de l'Assyrie, royaume qui est son principal adversaire au sud de son territoire (du Xe au VIIIe siècle av. J.-C.). Cela a permis de situer les rois urartéens dans la chronologie de l'histoire du Proche-Orient ancien. L'exploration des territoires qu'ils ont dominés a permis la redécouverte de plusieurs de leurs inscriptions. Les fouilles régulières ou clandestines sur de nombreux sites urartéens ont permis de mieux connaître l'organisation de ce royaume et sa culture, même si les connaissances restent encore essentiellement limitées aux manifestations de son administration et de ses élites. Cela a révélé un État qui a certes été marqué par l'influence assyrienne, mais a aussi développé de forts caractères propres, qui se voient notamment dans la réalisation de vastes forteresses servant de centres administratifs, ou encore la mise au point d'une métallurgie du bronze d'une qualité remarquable. | ||

Le judo (柔道, jūdō, littéralement voie de la souplesse) est un art martial et un sport de combat d’origine japonaise (budō), fondé par Jigoro Kano en 1882. Il se compose pour l’essentiel de techniques de projection, de contrôle au sol, d’étranglements et de clefs. Le lieu où l’on pratique le judo s’appelle le dojo (道場, dōjō, littéralement lieu d’étude de la voie). Les pratiquants (les judokas) portent une tenue en coton renforcée appelée judogi, souvent appelée à tort kimono, qui est le nom générique de la tenue traditionnelle japonaise. Le judogi est généralement blanc, mais pour faciliter la distinction entre les combattants dans les compétitions, un judoka peut avoir un judogi bleu à tous les niveaux de compétitions (si le judoka n’a pas de judogi bleu, la distinction se fera à l’aide de ceinture rouge ou blanche). Pour les compétitions à partir du niveau national, l’un des deux judokas doit revêtir un judogi bleu. Le judo se pratique pieds nus sur un tatami. Le judo est un sport olympique. |

La Deutsche Friedensgesellschaft (littéralement Société allemande de la paix) est la plus ancienne association pacifiste allemande. Fondée en 1892 par Bertha von Suttner et Alfred Hermann Fried, elle s'est opposée à l'impérialisme, à l'oppression des minorités nationales et à l'éducation chauvine de la jeunesse. Interdite par les nazis, elle renaît en 1945. | ||

|

Le programme lunaire habité soviétique avait pour but d’envoyer un cosmonaute sur la Lune, de préférence avant les astronautes américains du programme Apollo pour les battre dans la course à l’espace qui était lancée depuis 1955. Il échoua du fait des désaccords profonds qui surgirent entre les principaux responsables des programmes spatiaux soviétiques : Valentin Glouchko, d’un côté, responsable presque unique jusque-là des programmes spatiaux soviétiques, et partisan d’utiliser comme carburant des ergols qu’il maîtrisait bien ; Sergueï Korolev de l’autre, en charge du programme N-1 (l’équivalent soviétique de la fusée Saturn V du programme américain Apollo), qui pensait indispensable, pour une mission habitée, d’utiliser des carburants/comburants à la fois plus performants. Pour contrer Sergueï Korolev, Valentin Glouchko s’allia au rival de Korolev, Vladimir Chelomei (en charge du projet Proton), pour proposer un projet plus gigantesque encore que le projet N-1, le projet modulaire UR-700, qui visait à permettre un atterrissage direct sur la lune, sans passer par une mise en orbite lunaire préalable. Faisant appel à des moteurs RD-270, le projet UR-700 ne vit jamais le jour, et fut arrêté en 1969. Gravement handicapée par la mort de Korolev en 1966, la fusée N-1, de son côté, rencontra des problèmes de développement majeurs, et, malgré des moteurs apparemment satisfaisants, s’écrasa à chacun des différents tirs expérimentaux effectués. Le gouvernement soviétique nia l’existence du projet N-1 et de ses échecs jusqu’à la période de la glasnost (1985). En revanche, le projet beaucoup moins ambitieux de Vladimir Chelomei, le UR-500 « Proton », conçu au départ comme un ICBM géant, capable d’un vol circumlunaire habité (mais non d’un alunissage), connut tout d’abord des échecs, mais devint de plus en plus fiable à partir de septembre 1968. Les fusées Proton permirent à l’URSS de placer des satellites en orbite géostationnaire, et d’envoyer des sondes vers la Lune, Mars et Vénus. Dans les années 1990, les fusées Proton devinrent l’outil essentiel des lancements commerciaux effectués par la Russie. Mais, elles ne permirent jamais l’envoi d’une mission habitée vers la Lune. Lire la suiteAutres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |

Le gouverneur général du Commonwealth d’Australie (an anglais Governor-General of the Commonwealth of Australia) est le représentant du chef de l’État australien, la reine Élisabeth II, reine d’Australie, qui vit au Royaume-Uni. Actuellement, cette fonction est exercée par le général Michael Jeffery. Il est difficile de qualifier exactement le rôle du gouverneur général. S’il est officiellement le représentant de la reine, son pouvoir n’est pas un simple pouvoir de représentation. En raison des ses larges compétences, il possède un véritable rôle institutionnel mais aussi un rôle honorifique. Le gouverneur général a deux résidences officielles : une à Canberra (Government House, Dunrossil Drive, Yarralumla, Canberra) et l’autre à Sydney (Sydney Residence Admiralty House, Kirribilli). Son salaire est fixé par la Constitution à 10 000 livres par an sauf si le Parlement en décide autrement. La Constitution prévoyant que son salaire ne peut pas être augmenté pendant son mandat, son salaire est fixé par vote avant sa prise de fonction. Le salaire annuel du gouverneur actuel est de 365 000 AU$.

| ||

La Renault 4CV, du constructeur français Renault, est une voiture conçue par Fernand Picard et Edmond Serre, deux ingénieurs de Renault, qui voit le jour en 1947, suite au développement de trois prototypes. C'est une petite voiture, mais elle est particulièrement spacieuse pour son époque et ses dimensions extérieures. Elle est la première voiture française à atteindre une production d'un million d'exemplaires. Présentée le 26 août 1944, au lendemain de la Libération de Paris, la Renault 4CV symbolise le retour de la paix et de la prospérité. Elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre, comme l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». Sa production s'étend de 1946 au 6 juillet 1961, date de sortie du 1 105 547e et dernier exemplaire : outre la Dauphine, la 4CV sera, pendant près de 15 ans, le principal modèle commercialisé par Renault. |

Gil Jourdan est une série de bande dessinée franco-belge policière créée par Maurice Tillieux le 20 septembre 1956 dans le no 962 du journal Spirou. La série est une reprise de Félix, autre série que Tillieux a du abandonner en changeant d'éditeur ; ainsi, certaines histoires de Félix ont été adaptées ou redessinées pour en faire des histoires de Gil Jourdan. Pour les dessins, Tillieux est aidé par Jean-Marie Brouyère et Bob de Groot pour les albums no 11 et no 12. À partir de l'album no 13, le dessin est repris par Gos, Tillieux en assurant toujours le scénario. La série met en scène Gilbert Jourdan, jeune licencié de droit, qui dirige un cabinet de détective privé. Ses collaborateurs sont Libellule, ex-bandit dont Jourdan a lui-même organisé l'évasion, et une jeune assistante, Queue-de-Cerise. Il est aussi aidé par l'inspecteur Crouton, de la Police judiciaire de Paris. Leurs enquêtes les emmènent aux quatre coins de France et du monde. Elles sont parfois teintées de fantastique ou de science-fiction. La série a marqué par la qualité de son scénario, sa mise en scène cinématographique et l'atmosphère qui s'en dégage, ainsi que par les très nombreux accidents de la route présents et montrés souvent de manière réaliste, contrairement aux bandes dessinées de l'époque. C'est aussi une des rares bandes dessinées pour la jeunesse où l'argent et la réussite sociale sont des moteurs de l'action. Gil Jourdan est publié dans le journal Spirou du no 962 du 20 septembre 1956 au no 2131 du 15 février 1979, puis dans le Super Tintin no 1 spécial policier en 1978. Elle est dans le même temps publiée en seize albums (brochés jusqu'en 1985) aux éditions Dupuis puis republiée, entre 1985 et 1987, en six albums « intégrales » appelés Tout Gil Jourdan. À partir de 2009, une intégrale de la série sort aux éditions Dupuis. | ||

Le cycle de Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques ou encore cycle de l’acide citrique (citrate) est au centre du métabolisme cellulaire. Il a été découvert par le biologiste Hans Adolf Krebs en 1937. Il est le point final et commun du catabolisme des glucides, lipides et protides…

|

La tortue imbriquée ou tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) est l'une des sept espèces actuelles de tortues marines et la seule du genre Eretmochelys. Elle se distingue par plusieurs caractères anatomiques et écologiques uniques ; il s'agit notamment du seul reptile spongivore connu. Elle est aussi appelée caret ou carette localement, notamment aux Antilles, à Mayotte ou à la Réunion, ces noms prêtant toutefois à confusion avec la tortue caouanne (Caretta caretta). Elle vit à proximité des côtes dans l'ensemble des mers tropicales. Réputée et longtemps recherchée pour la qualité supérieure de son écaille, elle est pour cette raison l'une des espèces de tortues de mer les plus menacées d'extinction. | ||

|

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

| ||

Le morse (Odobenus rosmarus) est une espèce de grand mammifère marin, unique représentant actuel de son genre, Odobenus, ainsi que de sa famille, celle des Odobenidae. Il possède une répartition discontinue circumpolaire dans l'océan Arctique et sa périphérie, comme par exemple le nord de l'Atlantique ou encore la mer de Béring, au nord du Pacifique. Deux à trois sous-espèces sont distinguées par leur taille et l'aspect de leurs défenses : O. r. rosmarus, trouvée dans l'Atlantique, O. r. divergens, occupant le Pacifique, et O. r. laptevi, au statut discuté, vivant en mer des Laptev. Le morse est parfaitement reconnaissable à ses défenses, ses moustaches drues et son allure massive. Les mâles adultes du Pacifique peuvent peser jusqu'à deux tonnes et, parmi les membres de l'ancien sous-ordre des pinnipèdes, l'espèce n'est dépassée en taille que par les éléphants de mer. Le morse vit principalement dans les eaux peu profondes des plateaux continentaux, passant une part importante de son existence sur les blocs de glace et autres icebergs dérivant en mer. De ces plates-formes, il part à la recherche de sa nourriture de prédilection, les mollusques bivalves du benthos. C'est un animal sociable, à l'espérance de vie assez longue, et considéré comme une espèce-clé des écosystèmes marins de l'Arctique. Le morse occupe une place importante dans la culture de nombreux peuples autochtones de l'Arctique, qui le chassèrent pour sa viande, sa graisse, sa peau, ses défenses et ses os. Aux XIXe et XXe siècles, le morse fut l'objet d'une très forte exploitation commerciale de sa graisse et de l'ivoire de ses défenses, faisant diminuer rapidement ses effectifs. Depuis, sa population mondiale a de nouveau augmenté, bien que les populations de l'Atlantique et de la mer des Laptev restent réduites et fragmentées. |

La forêt nationale de Shoshone est une forêt nationale des États-Unis d'Amérique s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle fut la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt fut délimitée suite à une résolution votée par le congrès américain et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situent dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d’arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d’épicéas et de sapins et des zones montagneuses s’achevant en pics escarpés. | ||

Le (ou la) Duchesse Anne, ex-Grossherzogin Elisabeth est le plus grand voilier, et le dernier trois-mâts carré français. Construit en 1901 par le chantier Johann C. Tecklenborg de Bremerhaven-Geestemünde (Brême) selon les plans de Georg W. Claussen, il est considéré comme un chef-d'œuvre d'architecture navale, en raison notamment de la forme profilée de sa coque en acier et de l'équilibre général du navire, qui ménagent un espace habitable d'une grande capacité, tout en innovant en matière de sécurité. Ancien navire-école de la marine marchande allemande, passé sous pavillon français et remis à la Marine nationale française comme dédommagement de guerre, basé à Lorient et Brest sans jamais appareiller, il échappe de peu à la démolition, grâce à l'opiniâtreté de quelques passionnés dans les années 1970. Après une très longue restauration visant à lui faire retrouver son état d'origine, et conserver son authenticité de navire-école, il est, aujourd'hui, un bateau musée qui peut être visité dans le port de Dunkerque. Utilisé dans le cadre d'actions de communication événementielle, mais étant définitivement à quai, sa notoriété n'égale pas celle du Belem qui bénéficie, pour sa part, des effets médiatiques des rassemblements de gréements traditionnels. La Duchesse Anne, qui a trois sister-ships et de nombreux « cousins », fait l'objet d'un classement au titre objet des monuments historiques depuis le 5 novembre 1982. |

La rivalité entre les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles (Lakers de Minneapolis jusqu'en 1960) est la rivalité la plus intense du XXe siècle en National Basketball Association (NBA). Dans les années 1980, elle est à son apogée lorsque Magic Johnson et Larry Bird s'affrontent lors de trois séries en finales. La rivalité est moins forte après le retrait des deux stars. Après 21 ans de rencontres sans finale, les Celtics et les Lakers se retrouvent opposés en finales NBA en 2008, titre finalement remporté par les Celtics. Deux saisons plus tard, en 2010, Los Angeles prend sa revanche en dominant Boston lors d'un septième match décisif. Les deux franchises sont les plus titrées de NBA. Les Celtics mènent le classement avec 17 titres de champion NBA tandis que le rival californien en a remporté 16. À elles deux, les franchises ont, fin 2012, remporté 33 des 66 championnats disputés dans l'histoire de la NBA (en comptant les 3 saisons BAA). Les deux franchises ont toujours été chacune dans une conférence opposée (Est pour les Celtics et Ouest pour les Lakers) et si elles se rencontrent en saison régulière, elles ne sont opposées en playoffs qu'en Finales NBA. Celtics et Lakers se sont rencontrés douze fois en finales. Les Celtics mènent leur duel par neuf victoires à trois (dont les huit premières consécutives). | ||

|

Le Parti communiste ouvrier (PCO) était un parti politique québécois et canadien, marxiste-léniniste, connu d'abord sous le nom de Ligue communiste (marxiste-léniniste) du Canada (LM(ml)C). La Ligue communiste faisait partie du mouvement marxiste-léniniste et des groupes d'extrême gauche des années 1970 au Québec. La ligue est fondée en 1975 avant de se transformer en parti, le PCO, en 1979. Le PCO présente des candidats lors de l'élection fédérale de 1980 et de l'élection provinciale québécoise de 1981. À son apogée à la fin des années 1970, le PCO comptait de 600 à 1 000 membres, parmi lesquels on retrouve quelques personnalités publiques qui y ont milité dans leur jeunesse, notamment le bloquiste Gilles Duceppe, le syndicaliste Marc Laviolette et l'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau. Bien qu'elle ait été l'une des organisations d'extrême gauche les plus importantes des années 1970, elle n'eut qu'une influence limitée sur la vie politique québécoise et canadienne. Le PCO se dissout en 1983. D'idéologie marxiste-léniniste et maoïste, la Ligue communiste et le PCO souhaitent instaurer au Canada un État communiste. Contrairement à d'autres groupes similaires, le PCO présente des candidats lors des élections, même si l'objectif est davantage de sensibiliser la population que de faire élire des députés. La Ligue communiste affirmait plutôt la nécessité d'une lutte armée pour parvenir à son objectif. Le PCO était un parti relativement rigide, qualifié même de sectaire par certains. |

L’édition 2005 de Taboo Tuesday est une manifestation de catch professionnel télédiffusée et visible uniquement en paiement à la séance. L'événement, produit par la World Wrestling Entertainment (WWE), a eu lieu le dans la salle omnisports iPayOne Center (devenue aujourd'hui Valley View Casino Center) à San Diego, en Californie. Il s'agit de la deuxième édition de Taboo Tuesday, pay-per-view durant lequel les spectateurs ont la possibilité de choisir les stipulations des matchs. Le main event de la soirée est un Triple Threat match, match simple faisant intervenir trois catcheurs, pour le championnat de la WWE. John Cena, le champion en titre, remporte la rencontre face à Kurt Angle et Shawn Michaels. La rencontre pour le championnat intercontinental de la WWE oppose Triple H à Ric Flair dans un Steel Cage match, combat se déroulant à l'intérieur d'une grande cage en acier. Ric Flair conserve son titre en sortant le premier de la cage. Enfin, les deux seuls représentants de la division SmackDown, Rey Mysterio et Matt Hardy, défont Chris Masters et Snitsky dans un match par équipe sans enjeu... • Lire l'article | ||

Dès la conversion de Constantin au christianisme au IVe siècle s'était posé le problème des relations entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel : il s’agissait de savoir qui dirige au nom de Dieu, le pape ou l’empereur. L'effacement du pouvoir impérial avait dans un premier temps permis au saint pontife d'affirmer son indépendance. Mais, à partir de 962, l'Empereur du Saint-Empire Romain-Germanique prend le contrôle de l'élection pontificale et nomme lui-même les évêques de l'Empire, affirmant la prééminence de son pouvoir sur celui de l'Église. Cependant la main-mise des laïques sur le clergé est telle qu'elle finit par susciter une réaction de l'Église. Commence alors au milieu du XIe siècle la réforme grégorienne. En 1059, le pape Nicolas II réserve l’élection du pape au collège des cardinaux. Puis, en 1075, Grégoire VII affirme dans les dictatus papae qu'il est le seul à posséder un pouvoir universel, supérieur à celui des souverains et leur retire la nomination des évêques. Commence alors une lutte féroce entre la papauté et l'empereur que les historiens ont appelé la « querelle des investitures ». L'épisode le plus fameux en est l'excommunication d'Henri IV et sa pénitence à Canossa pour obtenir le pardon pontifical. À l'issue de ce conflit, le pape parvient à se soustraire à la tutelle impériale. En 1122, par le Concordat de Worms, l'empereur accepte la libre élection des évêques, se réservant le droit de donner aux prélats l'investiture temporelle. Ce compromis marque la défaite de l'Empire. Le conflit rebondit sous le règne de Frédéric Barberousse avec la lutte du sacerdoce et de l'Empire. Il prend un tour particulièrement violent sous son règne, puis sous celui de Frédéric II. Le Saint-Empire Romain-Germanique en sort très affaibli. La papauté ne parvient toutefois pas plus à imposer sa vision d'une théocratie mondiale. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |

Saintes (prononcer [sɛ̃t]) est une commune française du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Par sa population, Saintes est la deuxième ville de la Charente-Maritime, comptant 26 401 habitants en 2007 appelés Saintais. Saintes est au cœur de la deuxième aire urbaine du département, estimée en 2007 à 55 834 habitants. Arrosée par la Charente où la cité se développa primitivement sur la rive gauche du fleuve, elle devient capitale de la province de Saintonge jusque sous l'Ancien Régime avant d'être désignée préfecture du département de la Charente-Inférieure lors de la réorganisation territoriale de 1790. Finalement supplantée par La Rochelle en 1810, elle est reléguée au rang de sous-préfecture du département mais conserve par compensation son rôle de chef-lieu judiciaire départemental. De plus, la ville voit croître son influence économique dans le dernier tiers du XIXe siècle lorsqu'elle est choisie comme siège du VIIIe arrondissement des chemins de fer de l'État... | ||

|

La gare de Limoges-Bénédictins (los Benedetins en occitan), réalisée entre 1924 et 1929 par Roger Gonthier, porte ce nom en raison de sa construction sur le site d’un ancien monastère bénédictin fermé à la Révolution. Elle est l'incarnation de la prospérité de la cité des arts du feu d’avant la crise des années 1930, et est devenue un des plus célèbres exemples architecturaux des arts nouveau et déco. Unique par sa forme, sa position au-dessus des voies, son passé, notamment l'accueil qui lui fut réservé ainsi que l'incendie de 1998, le monument est vraisemblablement considéré comme l'un des édifices les plus connus de Limoges et du Limousin, à tel point qu'il est devenu un symbole de la capitale régionale au même titre que la porcelaine et le basket, et est souvent qualifié de plus belle gare d'Europe. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |

Les Lip, l'imagination au pouvoir est un film documentaire français réalisé par Christian Rouaud, et sorti au cinéma en 2007. Il revient sur la grève ouvrière la plus emblématique de l’après Mai 68, la grève de l'usine Lip de Besançon (Doubs). On y découvre le déroulement de cette lutte d'un nouveau genre, à travers les témoignages des principaux protagonistes de l'époque ainsi qu'avec des images d'archive. Le premier exemple d'autogestion en entreprise avec notamment la reprise du travail des employés à leur propre compte et la vente sauvage de montres, la marche Lip, qui réunit plus de 100 000 personnes dans la capitale comtoise, ou des slogans mythiques tels que « c'est pas des murs, l'usine, c'est d'abord des travailleurs » après la prise de Lip par les forces de l'ordre y sont expliqués sur un ton historique, social et politique.

| ||

Une chambre en ville est un film musical dramatique français de Jacques Demy, sorti en 1982. Sur fond de grèves et de conflits sociaux, à Nantes, François, un ouvrier en lutte, et Edith, une fille d'aristocrate, mal mariée à un bourgeois, s'aiment éperdument sous l'œil désabusé et impuissant de la veuve d'un colonel, mère d'Edith, chez qui François a pris la chambre en ville du titre. Salué par la critique, mais boudé par le public à sa sortie, Une chambre en ville, entièrement chanté comme le sont Les Parapluies de Cherbourg, est beaucoup plus sombre que la plupart des films de Demy. Il exprime sa part d'ombre et permet de reconsidérer l'œuvre du réalisateur sous une autre perspective. |

Le phénakistiscope (mot formé du grec phenax -akos, « trompeur », et skopein, « examiner ») est un jouet optique donnant l'illusion du mouvement fondé sur la persistance rétinienne. Il a été inventé par le Belge, Joseph Plateau en 1832. Le phénakistiscope comporte un disque en carton, percé de dix à douze fentes, sur lequel un mouvement est décomposé en une séquence d'images fixes, et un manche permettant son maintien pendant sa rotation. Pour percevoir le mouvement, le spectateur se place en face d'un miroir et positionne ses yeux au niveau des fentes du disque, du côté opposé aux dessins. Il fait ensuite tourner le carton. Les fentes servent d'obturateur en ne laissant apparaître l'image reflétée dans le miroir qu'un très court instant. L'œil ne voit donc que des images fixées par la persistance rétinienne, les unes après les autres, ce qui reconstitue le mouvement lorsque le disque tourne à une vitesse suffisante. | ||

Call Me by Your Name ou Appelle-moi par ton nom au Canada francophone est un film dramatico-romantique réalisé par Luca Guadagnino, sorti en 2017. Le scénario, de James Ivory, est adapté du roman américain du même titre d'André Aciman (publié en français en 2008 sous le titre Plus tard ou jamais). Ultime volet de la « Trilogie du Désir » de Luca Guadagnino, après Amore (2009) et A Bigger Splash (2015), l'action de Call Me by Your Name se déroule en 1983, en Italie du Nord où Elio, jeune Italo-Américain de 17 ans (interprété par Timothée Chalamet), et Oliver (interprété par Armie Hammer), un étudiant américain de 24 ans venu assister dans ses recherches le père d'Elio, vivent une histoire d'amour le temps d'un été. Michael Stuhlbarg, Amira Casar et Esther Garrel interprètent les personnages secondaires. À sa sortie, Call Me by Your Name rencontre un grand succès auprès de la critique et du public. Le film obtient de nombreuses distinctions, dont trois nominations aux Golden Globes, quatre nominations aux BAFTA et aux Oscars. James Ivory, quant à lui, remporte l'Oscar 2018 du meilleur scénario adapté. Luca Guadagnino souhaite en réaliser une ou plusieurs suites, envisageant une série de films qui conteraient l'évolution des deux personnages dans le temps en reprenant les mêmes acteurs, à l'exemple du personnage d'Antoine Doinel de François Truffaut. |

Ricardo Londoño-Bridge, né le à Medellín et assassiné le à San Bernardo del Viento, est un pilote automobile colombien. Il est connu pour être le premier Colombien à prendre part à un weekend de Formule 1, lors d'une séance d'essais du Grand Prix du Brésil 1981. Ricardo Londoño pilote jusqu'en 1979 dans des championnats locaux et nationaux, en stock-car et en vitesse moto où il remporte de nombreuses victoires. En 1979, il part en endurance aux États-Unis et participe à quelques courses du championnat IMSA GT. L'année suivante, il termine notamment septième des 24 Heures de Daytona et se classe douzième du championnat CanAm. Grâce à ses soutiens financiers nationaux importants liés à la caféiculture mais aussi au trafic de drogue, il part en Europe, fin 1980, disputer une course du championnat de Grande-Bretagne de Formule 1 qu'il termine à la septième position. Malgré son inexpérience, il est recruté, en grande partie pour son argent, par Ensign pour disputer le Grand Prix du Brésil 1981 de Formule 1. Il dispose d'une séance pour obtenir sa superlicence et participer au Grand Prix, voire à la suite du championnat. Il effectue de bons tours chronométrés mais percute Keke Rosberg, ce qui incite la FISA à ne pas lui accorder sa superlicence ; le Colombien est dès lors licencié par son équipe. Grâce à ses soutiens illégaux, il participe, en 1981, à quelques courses de Formule 2 avant de retourner définitivement en Amérique. Malgré l'arrestation de plusieurs de ses commanditaires, il effectue encore quelques apparitions en championnat IMSA GT avant de se retirer définitivement du sport automobile en 1986. Par la suite, il retourne en Colombie où il exerce des activités illégales liées au trafic de drogue. Il voit la majorité de ses biens confisquée en 2000 et est assassiné, le , lors d'un règlement de comptes. | ||

La participation du Ghana aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver au Canada, du 12 au 28 février 2010, constitue la première participation du pays à des Jeux olympiques d'hiver. La délégation ghanéenne est représentée par un seul athlète, Kwame Nkrumah-Acheampong en ski alpin, également porte-drapeau du pays lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. Le Ghana ne remporte aucune médaille durant ces Jeux olympiques, son seul sportif inscrit terminant 47e en slalom. |

Uni Coopération financière est la marque de commerce des Caisses populaires acadiennes, un regroupement de caisses populaires néo-brunswickoises (Canada), présent principalement en région acadienne et dont le siège social est situé à Caraquet. Le mouvement est fondé le suite à la séparation de la New Brunswick Credit Union League en deux groupes distincts, qui elle-même découle de la popularité du mouvement d’Antigonish, initié en Nouvelle-Écosse en 1930. Le succès du mouvement s’expliquerait par la situation économique catastrophique durant la Grande Dépression, la situation minoritaire des Acadiens et l’implication de ses promoteurs, notamment Livain Chiasson, ainsi que Martin J. Légère, son premier président. Quoi qu’il en soit, la croissance soutenue du mouvement, qui a su s’adapter à l’évolution du marché et des technologies, en fait, désormais, la principale institution financière et l’un des principaux employeurs du Nouveau-Brunswick, tout en permettant à la population de s’impliquer dans le développement de son économie. Son président actuel est Camille Thériault… | ||

Sougères-en-Puisaye est une commune française située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté ; malgré son toponyme, ses paysages semblent plutôt l'associer à la région naturelle de la Forterre. À l'instar des autres petits villages de la région qui, eux aussi, ont subi un fort exode rural au cours du XXe siècle, la population du village a cessé de décroître à la fin du XXe siècle, pour même augmenter depuis le début du XXIe siècle dans des proportions assez significatives : plus de 10 % d'augmentation à Sougères-en-Puisaye, entre 1999 et 2009. La commune compte plusieurs hameaux : « Les Simons » (à proximité immédiate du bourg), « Pesselières », « Les Billards », « Les Roches », « Chauminet » et « Fougilet ». Ses habitants sont appelés les Sougérois. |

Le parc national de Zion (en anglais : Zion National Park) est un parc national américain situé au sud-ouest de l'État de l'Utah. Couvrant une superficie de 593 km2, le parc est célèbre pour ses profonds canyons creusés par la rivière Virgin et ses affluents dans des roches colorées âgées de dizaines de millions d'années. Il est constitué de zones basses désertiques, de zones ripariennes au fond des canyons et de zones boisées au sommet des montagnes. La faune du parc est riche de 78 espèces de mammifères, 291 espèces d'oiseaux, 44 espèces de reptiles et d'amphibiens et de huit espèces de poissons. Plus de 900 espèces de plantes sont présentes dans le parc allant des cactus dans les zones désertiques aux forêts de conifères dans les zones montagneuses. L'occupation humaine de la région remonte à plusieurs milliers d'années lorsque des paléoaméricains nomades arpentent la région en quête de nourriture. La région est par la suite habitée par des peuplades précolombiennes. Ces agriculteurs sédentaires, les Anasazis et les Fremonts, habitent la région entre le Ve siècle et le XIIe siècle. Ces cultures disparaissent ensuite après de longues périodes de sécheresse et sont à nouveau remplacées par des nomades, les Amérindiens Païutes qui y limitent leurs activités à la chasse et la cueillette. Les premiers explorateurs européens parviennent au sud-ouest de l'Utah à la fin du XVIIIe siècle et les premiers colons, des mormons, s'y installent au milieu du XIXe siècle. Créé le en tant que Monument national de Mukuntuweap (Mukuntuweap National Monument), il devient parc national le . Il est renommé « Zion », un ancien mot hébreu signifiant « refuge » ou « sanctuaire ». Depuis, le National Park Service s'occupe de la protection des richesses naturelles et culturelles du parc qui accueille chaque année plus de deux millions de visiteurs. | ||

|

Laurent Pokou, de son nom complet Laurent N'Dri Pokou, est un joueur et un entraîneur ivoirien de football, né le à Abidjan, dans la commune de Treichville, et mort le dans la même ville. Il évolue au poste d'attaquant du milieu des années 1960 au tout début des années 1980, avant d'exercer comme entraîneur jusqu'en 1988. Il se fait connaître nationalement alors qu'il joue avec l'USFRAN Bouaké puis l'ASEC Abidjan, club avec lequel il obtient la plupart des titres figurant à son palmarès. Avant-centre titulaire de l'équipe de Côte d'Ivoire, il obtient une reconnaissance internationale en obtenant le titre de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations en 1968 et 1970. Son record de quatorze buts, marqués lors de ces deux éditions de la compétition, n'est battu qu'en 2008, par Samuel Eto'o. Également retenu par les autorités ivoiriennes, il est longtemps réticent à quitter la Côte d'Ivoire pour devenir footballeur professionnel. Il est cependant encouragé à le faire par Pelé, et finit par rejoindre la France fin décembre 1973, via le Stade rennais, puis l'AS Nancy-Lorraine en 1977, où il côtoie Michel Platini. S'il marque les esprits durant son passage à Rennes, son parcours est toutefois ponctué de nombreuses blessures et par son échec sous le maillot nancéien. Vu par les médias et par ses pairs comme un joueur spectaculaire, rapide, dribbleur, et un buteur efficace, il monte par deux fois sur le podium du Ballon d'or africain, en 1970 et 1973. Parfois comparé à son contemporain Salif Keïta, et à son successeur en équipe de Côte d'Ivoire Didier Drogba, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football ivoirien et africain. | ||

Le Chapalu, Capalu ou Capalus est un chat monstrueux dont parlent des manuscrits médiévaux français rattachés à la légende arthurienne. Peut-être issu de croyances celtiques, il est connu de la poésie arthurienne galloise sous le nom de Cath Paluc, Cath Palug, Cath Paluc, Cath Balug ou Cath Balwg. Le Livre noir de Carmarthen en fait le fils de la truie mythique Henwen, et parle de ses ravages sur Anglesey. Selon La Bataille Loquifer, le Chapalu est le fruit du viol de la fée Brunehaut par le luiton Gringalet et, maudit par sa naissance, cherche à redevenir humain. Quelques textes ainsi qu’une mosaïque attestent d’un combat du roi Arthur contre lui. « Roi des luitons » dans une continuation tardive d’Ogier le Danois, il est une bête féroce qui attaque les voyageurs, finalement vaincue par Arthur dans L’Estoire de Merlin du cycle Vulgate. Plus tard, le folklore populaire lie cette histoire au lac du Bourget ainsi qu’au mont du Chat, bien que le toponyme soit antérieur à cette version de la légende. Guillaume Apollinaire a repris la figure du Chapalu dans L'Enchanteur pourrissant. |

La guerre de Trente Ans est une série de conflits armés qui a déchiré l’Europe de 1618 à 1648. Les causes en sont multiples mais son déclencheur est la révolte des sujets tchèques protestants de la maison de Habsbourg, la répression qui suivit et le désir des Habsbourg d’accroître leur hégémonie et celle de la religion catholique dans le Saint-Empire. Ces conflits ont opposé le camp des Habsbourg d’Espagne et du Saint-Empire, soutenus par la papauté, aux États allemands protestants du Saint-Empire, auxquels étaient alliées les puissances européennes voisines à majorité protestante, Provinces-Unies et pays scandinaves, ainsi que la France qui, bien que catholique et luttant contre les protestants chez elle, entendait réduire la puissance de la maison de Habsbourg sur le continent européen. Cette guerre a impliqué l'ensemble des puissances européennes selon qu'elles étaient pour ou contre le parti de l'Empereur, à l'exception de l'Angleterre et de la Russie – qui ont néanmoins indirectement œuvré contre le parti des Habsbourg. L'emploi de mercenaires était la règle. Les combats se déroulèrent surtout dans les territoires d’Europe centrale dépendant du Saint-Empire, puis se portèrent sur la plaine de Flandre, le nord de l'Italie ou encore dans la péninsule Ibérique. Les batailles, les famines, les massacres ont provoqué plusieurs millions de morts. Cette « guerre civile européenne » a lourdement pesé sur la démographie et l'économie des États allemands et du royaume d'Espagne, et assis l'hégémonie de la France, qui s'épanouira davantage encore sous Louis XIV. | ||

La danse macabre est l'élément le plus achevé de l'art macabre du Moyen Âge du XIVe au XVIe siècle. Par cette sarabande qui mêle morts et vivants, la danse macabre souligne la vanité des distinctions sociales, dont se moquait le destin, fauchant le pape comme le pauvre prêtre, l'empereur comme le lansquenet. Tout au long du XVe siècle et au début du XVIe, ce thème est peint a fresco sur les murs des églises et dans les cimetières d'Europe du Nord. Il est diffusé à travers l'Europe par les textes poétiques colportés par les troupes de théâtre de rues. Cette forme d'expression est le résultat d'une prise de conscience et d'une réflexion sur la vie et la mort, dans une période où celle-ci est devenue plus présente et plus traumatisante. Lire l'article |

Les dinosaures sont des animaux vertébrés ayant régné sur les écosystèmes terrestres durant plus de 170 millions d'années. Ils sont apparus sur Terre à la fin du Trias, il y a environ 240 millions d'années. La Pangée n'étant pas encore fragmentée au Trias, les dinosaures ont pu coloniser tous les continents à pied sec. A la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, une catastrophe causa leur extinction. Un groupe de dinosaures a toutefois survécu : les oiseaux... Lire l’article | ||

Cendrillon est le 16e long-métrage d'animation et le 12e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1950, il s'inspire du conte de Charles Perrault Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre, paru en 1697, et de la version des frères Grimm, Aschenputtel, publiée en 1812. Le film Cendrillon partage de nombreux éléments avec Blanche-Neige et les Sept Nains, le premier long métrage du studio Disney, sorti en 1937, et est presque similaire : au niveau scénaristique, au niveau graphique, la personnalité et l'aspect des héroïnes, l'atmosphère, l'époque des événements et les éléments qui en font des contes de fées. Les deux films sont aussi des entreprises risquées pour le studio : Blanche-Neige parce qu'il était le premier long métrage, et Cendrillon parce qu'il devait renflouer le studio, qui était alors dans une position financière difficile. D'ailleurs, après huit années de compilations, le long métrage Cendrillon était très attendu. Heureusement pour la suite, les deux films ont été des succès tant commerciaux qu'artistiques, même si en comparaison des productions de la fin des années 1930 ou du début des années 1940, Cendrillon est pour de nombreux auteurs de qualité légèrement inférieure. On peut y voir à la fois les conséquences des années précédentes, difficiles pour le studio, mais aussi un certain désengagement de Walt Disney pour ce type de film. Cendrillon, en partie grâce à son succès, marque le retour du studio Disney dans la production de longs métrages d'animation. Il fait aussi entrer l'entreprise Disney dans une nouvelle période faste, avec une diversification des productions, pour la plupart initiées ou ayant leurs racines à la fin des années 1940. Entre 1950 et 1955, le studio se lance dans la télévision, les longs métrages en prise de vue réelle et les parcs à thèmes. Un autre effet du film est un impact psychologique assez fort, car il conforte un imaginaire spécifique de Disney, établi dans les productions précédentes, et qui sera prolongé dans les suivantes. En analysant ce film, de nombreux auteurs évoquent une formule, une recette, des conventions définissant une notion de « classique Disney ». Ces éléments ont été assimilés par des générations d'enfants puis d'adultes, et, pour certains spécialistes, les effets de cet imaginaire imposé ne sont pas sans conséquence. L'histoire de Cendrillon a été prolongée dans les années 2000 avec deux suites, sorties directement sur le marché vidéo : Cendrillon 2 : Une vie de princesse en 2002 et Le Sortilège de Cendrillon en 2007. |

Dick Turpin, de son vrai nom Richard Dick Turpin (né en 1705 et mort par pendaison le ), est un bandit de grand chemin britannique dont les exploits sont romancés après son exécution à York pour vol de chevaux. Dick Turpin aurait pu suivre son père comme boucher, mais, au début des années 1730, il rejoint un gang de voleurs de cervidés, et devient plus tard braconnier, cambrioleur, voleur de chevaux, et même meurtrier. Au sein du folklore anglais, il est plus connu pour sa prétendue chevauchée de 320 km en une nuit, de Londres à York sur son cheval nommé Black Bess ; épisode rendu célèbre par le romancier victorien William Harrison Ainsworth (1805-1882) près d'un siècle après la mort de Dick Turpin. L'engagement de Dick Turpin en tant que bandit de grand chemin suit l'arrestation des autres membres de son gang en 1735. Il disparaît alors vers la fin de l'année, pour ressurgir en 1737 avec deux nouveaux complices, dont un qu'il aurait abattu par accident. Turpin s'enfuit alors et tue peu après un homme qui cherchait à le capturer ; il déménage plus tard dans l'année dans la région du Yorkshire sous le pseudonyme de John Palmer. Alors qu'il réside dans une auberge, les magistrats locaux deviennent suspicieux et enquêtent sur l'origine de son train de vie... | ||

La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Vereenigde Oostindische Compagnie ou VOC en néerlandais, littéralement « Compagnie unie des Indes Orientales ») est une compagnie de commerce créée par les Provinces-Unies en 1602. Elle est pendant près de deux siècles l’un des piliers de la puissance du capitalisme et de l’impérialisme néerlandais. Dissoute à la fin du XVIIIe siècle, la compagnie demeure aujourd’hui l’une des entreprises capitalistes les plus puissantes qui ait jamais existé. Créée alors que le capitalisme est encore en gestation dans un monde féodal, elle a inspiré plusieurs grandes caractéristiques des entreprises modernes : le modèle de la société anonyme émettant des actions et obligations ainsi que le modèle de la multinationale implantée dans des pays à l’autre bout du monde. Elle est la plus influente des compagnies européennes fondées au XVIIe siècle pour exploiter les richesses d’Asie. |

La faune de l'Écosse est typique de l'écozone paléarctique, bien que plusieurs des grands mammifères du pays aient disparu suite à la chasse intensive dont ils ont été l'objet par le passé, quand d'autres espèces ont été introduites par le biais de l'activité humaine. Les divers environnements tempérés de l'Écosse abritent 62 espèces de mammifères sauvages, dont une importante population de chats sauvages d'Europe, de nombreux phoques gris et communs et la colonie la plus septentrionale du monde de grands dauphins (Tursiops truncatus). Plusieurs espèces d'oiseaux de landes, dont le tétras lyre et le lagopède d'Écosse, vivent dans le pays, qui est aussi un important site de nidification pour les oiseaux de mer comme le fou de Bassan. L'aigle royal est devenu un des symboles nationaux tandis que les pygargues à queue blanche et les balbuzards pêcheurs ont depuis peu recolonisé la zone. Le bec-croisé d'Écosse est la seule espèce de vertébré endémique du Royaume-Uni. Les eaux écossaises font partie des plus riches du monde : on estime qu'elles abritent plus de 40 000 espèces. Les monts Darwin, découverts en 1998, forment une zone marine d'eaux profondes et froides où l'on trouve des récifs de coraux. Dans les rivières de l'intérieur du pays, on rencontre 400 populations de saumons atlantiques distinctes génétiquement. Parmi les 42 espèces de poissons d'eau douce rencontrées dans les cours d'eau, la moitié les a colonisé naturellement tandis que les autres y ont été introduites par l'homme. Seuls six amphibiens et quatre reptiles terrestres sont indigènes d'Écosse, mais plusieurs espèces d'invertébrés que l'on y trouve sont rares dans le reste du Royaume-Uni. On estime que 14 000 espèces d'insectes vivent en Écosse, dont des abeilles et papillons rares protégés par des plans de conservation. Les agences de conservation de la biodiversité britannique estiment que le changement climatique, particulièrement par son effet potentiel sur les plateaux et sur la vie marine, menace fortement la faune d'Écosse. | ||

|

L'éditorialisation désigne l'ensemble des opérations d’organisation et de structuration de contenus sur le web, et plus largement dans l'environnement numérique. Caractérisé comme un processus continu (dans le temps) et ouvert (dans l'espace), le concept d'éditorialisation permet d'éclairer les processus de production, de diffusion et de validation du savoir, propres à l'environnement numérique. L'éditorialisation est donc un concept clé dans la compréhension de la culture numérique et de son tournant épistémologique. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |

L'université Fordham, (en anglais Fordham University) est une université américaine catholique privée située à New York. Elle est considérée comme un établissement indépendant, toutefois, elle conserve de forts liens avec son héritage jésuite. Elle fait partie des 28 établissements membres de l'association des colleges et universités jésuites (Association of Jesuit Colleges and Universities). Dans The Fiske Guide to Colleges 1998, on pouvait ainsi lire que « pour la plupart des étudiants, l'influence catholique est positive », et la plupart des étudiants disent eux-mêmes que cet héritage catholique est l'un des tous meilleurs attributs de cette université. En 2007, Fordham est référencée comme l'une des soixante-dix meilleures universités des États-Unis d'après le U.S. News & World Report. Dans le magazine BusinessWeek, elle est même classée à la 34e place, et l'école de droit (Fordham University School of Law), est classée au 25e rang national dans la catégorie des écoles de droit. L'école de droit fait ainsi à présent partie des quinze établissements les plus sélectifs du pays. En 2004, l'école d'assistance sociale fut quant à elle classée quatorzième par le U.S. News & World Report. Fordham est donc une université renommée et hautement sélective. En 2007, elle a reçu plus de 22 000 demandes d'inscription pour moins de 2 000 places dans ses facultés undergraduate. Elle constitue l'un des trois principaux établissements d'enseignement supérieur de la ville de New York après sa rivale new-yorkaise privée Columbia, membre de la prestigieuse Ivy League et l'université de New York, qui est quant à elle publique. | ||

Selon les Anciens Égyptiens, la composition de l'être humain dépasse la simple dualité entre le corps et l'âme. Chaque individu compte en lui une dizaine de composantes matérielles et immatérielles qui l'intègrent dans la sphère terrestre du sensible et dans la sphère impalpable des dieux et ancêtres. Après la mort, grâce à ses composantes éthérées, l'individu peut espérer une survie posthume dans la tombe et une existence immortelle auprès des puissances surnaturelles qui règlent les phénomènes cosmiques. La conservation du souffle de vie (ânkh) est cependant conditionnée par le respect, la vie durant, des principes de la Maât (Vérité-Justice) et par la maîtrise efficace de la magie-Héka. Cette dernière est à la fois une puissance intérieure et un savoir livresque qui permettent aux humains de s'assimiler aux dieux. Les Égyptiens n'ont pas établi de liste canonique des différentes composantes de l'être. De plus, ils n'ont guère disserté à leurs propos pour les définir. Les textes funéraires fourmillent cependant d'allusions à leur sujet et leur analyse minutieuse permet aux égyptologues de les appréhender d'un point de vue scientifique. Pour un Égyptien, il est primordial de conserver l'intégrité de l'être après la mort, ce qui explique les rites de la momification et de l'ouverture de la bouche effectués sur le défunt. Le corps physique, soumis à la décrépitude de la vieillesse, est rendu inaltérable après la mort par le processus de la momification. Le terme djet désigne à la fois le corps et ses représentations en images peintes ou sculptées. Le cœur (haty et ib) est le siège de la personnalité, de la mémoire et de la conscience. Cet organe est symboliquement évalué à l'aune de la maât sur la balance du tribunal d'Osiris. Le ren est le nom, une partie primordiale de l'être. Sans nom, il n'y a plus d'être. L'effacement du nom est un grand châtiment qui condamne magiquement les criminels à la damnation et à l'oubli. Le ka est l'énergie vitale et un double spirituel qui naît en même temps que l'humain. Le ka survit dans la tombe après la mort grâce au culte funéraire et aux livraisons d'offrandes alimentaires. Le bâ, improprement traduit par âme, est un principe spirituel qui prend son envol à la mort du défunt. Cette composante représente l'énergie de déplacement, de dialogue et de transformation inhérente à chaque individu. Le shout ou khaïbit est l'ombre. Un défunt n'est complet que s'il dispose d'elle à l'instar de son bâ. Enfin, plus qu'une composante, l'akh est un état d'être, celui du mort bienheureux qui a atteint le statut de puissance spirituelle supérieure, lumineuse et efficace. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

La tension transitoire de rétablissement (TTR) est la surtension qui apparait aux bornes d’un appareillage électrique après avoir interrompu un courant alternatif. L’amplitude et la puissance de cette surtension dépendent de divers facteurs : type du réseau, type de charge, synchronisation de la coupure. C’est un paramètre qui influe fortement sur la réussite d’une coupure de courant dans un réseau électrique à haute tension. Il est étudié et normalisé pour le développement des disjoncteurs et des interrupteurs à haute tension, ainsi que pour leur utilisation. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | ||

Joseph Siffert, couramment appelé Jo Siffert dans le milieu automobile et Seppi par ses compatriotes suisses (né le 7 juillet 1936 à Fribourg et mort le 24 octobre 1971 à Brands Hatch), est un pilote automobile suisse. Issu d'un milieu modeste, il répare des véhicules accidentés et les revend afin de financer sa passion pour les sports mécaniques. Champion de Suisse de motocyclette en 1959, il dispute également plusieurs compétitions internationales en side-car avant de passer au sport automobile. En 1960, il débute en Formule Junior et devient, l'année suivante, le meilleur représentant européen de la discipline. Il accède à la Formule 1 grâce à la Scuderia Filipinetti puis passe chez Rob Walker Racing Team, écurie qui lui permet de remporter cinq victoires dont deux en championnat du monde. Pilote éclectique, il dispute plusieurs saisons de Formule 2 en tant que pilote d'usine BMW et se forge un palmarès conséquent en endurance en tant que pilote officiel Porsche. Il remporte les plus prestigieuses épreuves de la discipline comme les 12 Heures de Sebring, les 24 Heures de Daytona, les 6 Heures de Watkins Glen, les 1 000 km du Nürburgring, les 1 000 km de Monza, les 1 000 km de Spa ou la Targa Florio. Joseph Siffert est, avec 14 victoires en 41 courses, le pilote le plus titré durant la période 1968-1971 où le championnat international des marques se disputait en catégorie Sport (5 litres) et Prototype (3 litres). Joseph Siffert meurt lors de la Course de la Victoire, une épreuve de Formule 1 hors-championnat à Brands Hatch où, après une sortie de piste, il meurt asphyxié dans l'incendie de sa monoplace. Véritable légende de la course automobile en Suisse, ses funérailles réunissent 50 000 personnes dans la ville de Fribourg. Il est, avec Clay Regazzoni et Emmanuel de Graffenried, un des trois pilotes suisses à avoir remporté une victoire en Formule 1. Au cours de sa carrière dans la discipline-reine, Jo Siffert a inscrit un total de 68 points et obtenu deux victoires, six podiums, deux pole positions et quatre meilleurs tours en course. |

En physique, le champ magnétique est une grandeur caractérisée par la donnée d’une intensité et d’une direction, définie en tout point de l’espace, et déterminée par la position et l’orientation d’aimants, d’électroaimants et le déplacement de charges électriques. La présence de ce champ se traduit par l’existence d’une force agissant sur les charges électriques en mouvement (dite force de Lorentz), et divers effets affectant certains matériaux (paramagnétisme, diamagnétisme ou ferromagnétisme selon les cas). La grandeur qui détermine l’interaction entre un matériau et un champ magnétique est la susceptibilité magnétique. Le champ magnétique forme, avec le champ électrique les deux composantes du champ électromagnétique décrit par l’électromagnétisme. Des ondes de champs électrique et magnétique mêlées peuvent se propager librement dans l’espace, et dans la plupart des matériaux. Ces ondes sont appelées ondes électromagnétiques, et correspondent à toutes les manifestations de la lumière, dans tous les domaines de longueur d’onde (ondes radio, domaine micro-onde, infrarouge, domaine visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma). La discipline qui étudie les champs magnétiques statiques (ne dépendant pas du temps) est la magnétostatique. | ||